使えるギターコード進行集のステップアップ体験記事にようこそ!

この記事では、ステップアップ記事の3記事目

「Step03.ボイシングの工夫」をご体験頂けます!

ボイシングの基本

ボイシング=ギターフォーム

「コードは構成音だけを示し、重ね方は問わない」という原則があります。そのため、音の重ね順を変えること自体は全く問題ありません。

音の重ね方のことを、ボイシングと呼びます。

ギターにおいては、ボイシング=ギターフォームと考えてもらって構いません。フォームを変えると、ボイシングが変わります。

例えば、CM7(9)の場合を見てみましょう。

この例をとっても、フォーム(音の並び方)によって、全く音の印象が違うことが分かると思います。

どの場面で、どのフォーム・ボイシングを選ぶのかが、作曲・編曲においてはとても重要です。

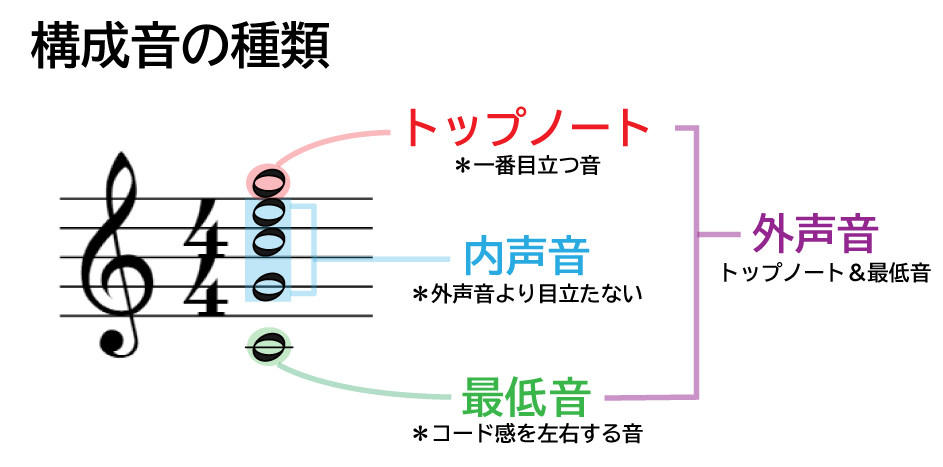

構成音は3種類に分けられる

聴覚上、影響度が高い順から、トップノート>最低音>内声音です。

フォームを迷ったら、まずはトップノートの音から先に決め、逆算してフォームを選ぶのがおすすめです。

スムーズなボイスリーディング

ボイスリーディングとは、コードが変わる時の構成音の動きのことを言います。

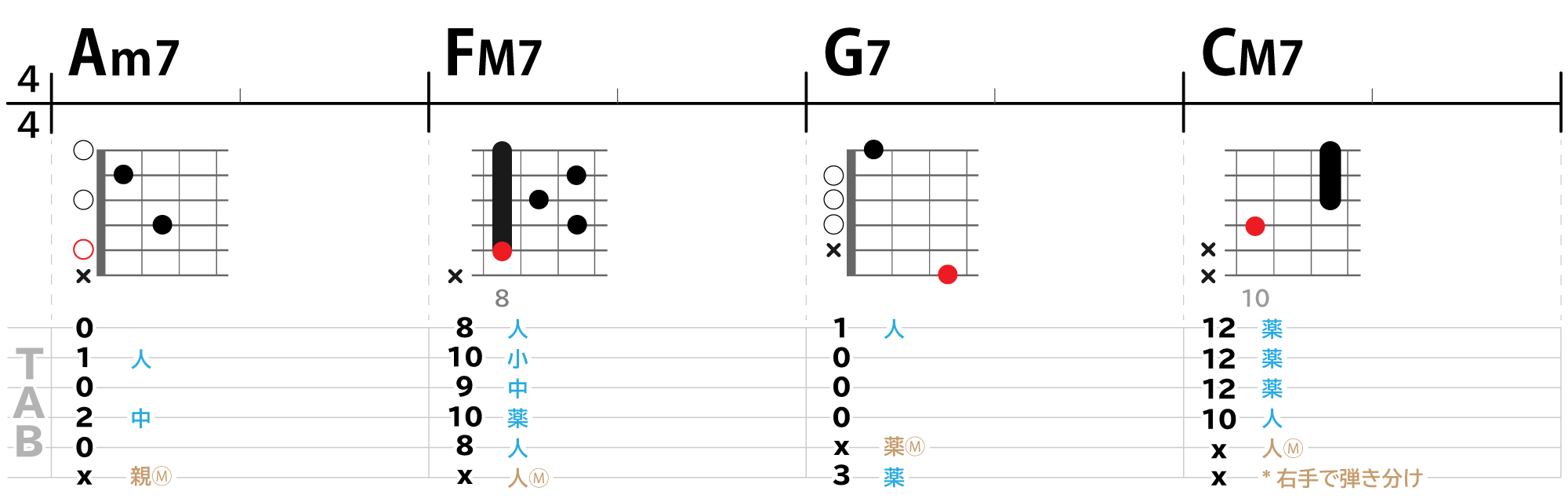

例)不自然なボイスリーディング

脈絡なくフォームを選択すると、不自然に聞こえます。

こんな風に弾く人はいないと思いますが、指板を行ったり来たりで演奏しづらい上に、音の流れも不自然ですよね。

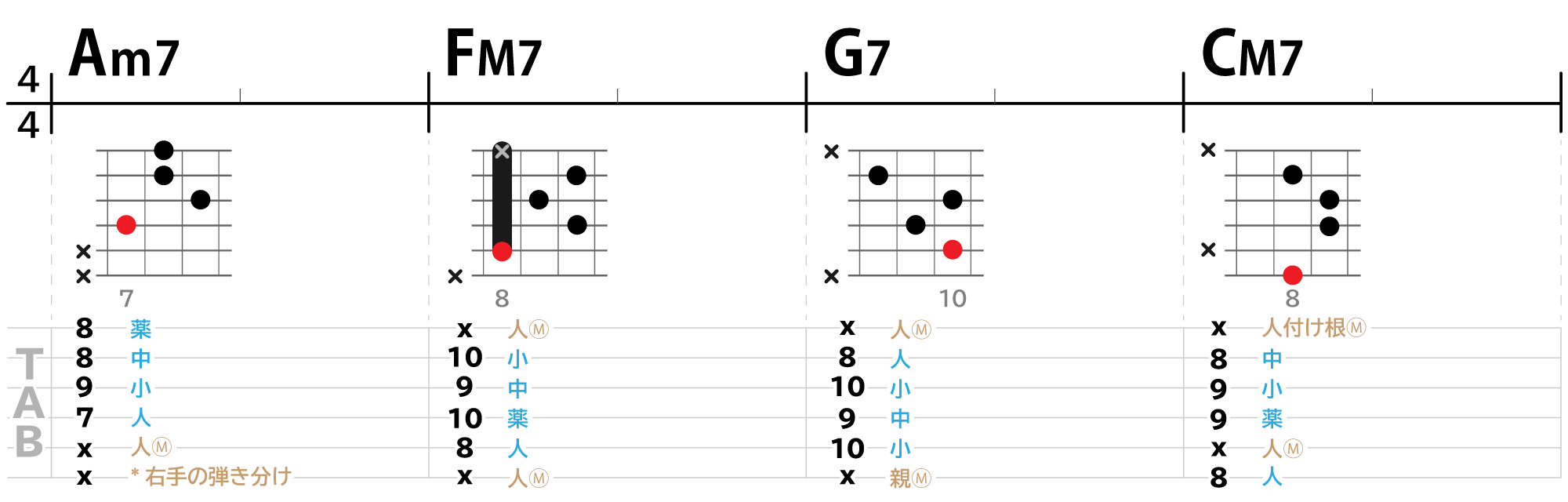

例)自然なボイスリーディング

ギターにおける、スムーズなボイスリーディングの基本は、近いポジションのフォームを選ぶことです。

先程の不自然な進行を、7~10フレットの間のフォームに直して、自然にしてみます。

とても自然ですよね。

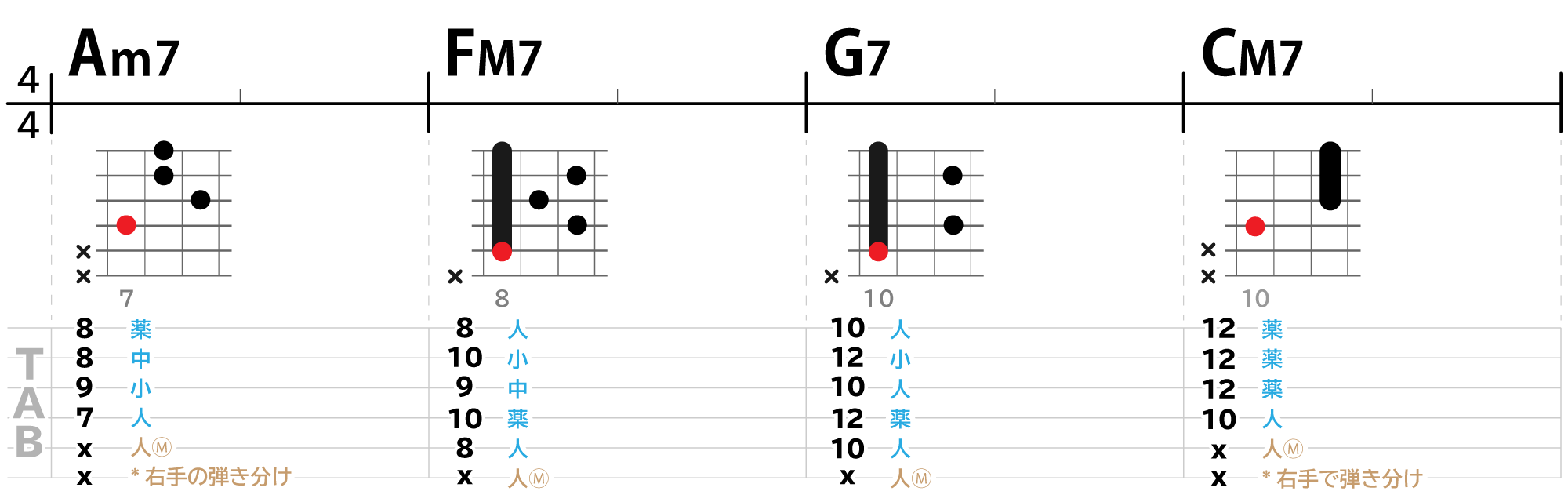

次のフォームは、隣のポジションのフォームを選択することで、トップノートを上行する流れを作っています。

1・2小節は7~10フレットで、3・4小節は10~12フレット。

このように自然なボイスリーディングの鍵は、同じ、または隣のポジションのフォームを選択することです。

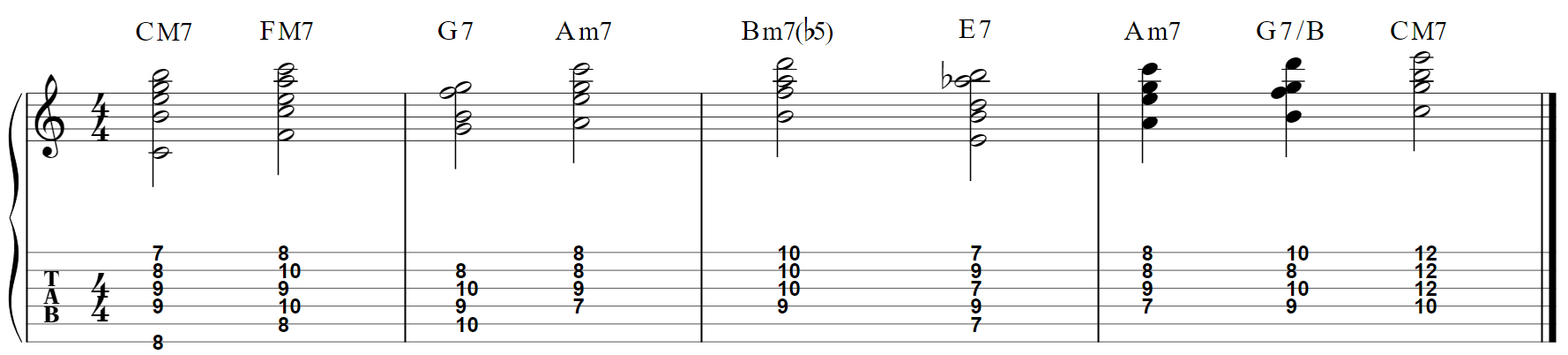

ポジションを変えないフォームの練習法

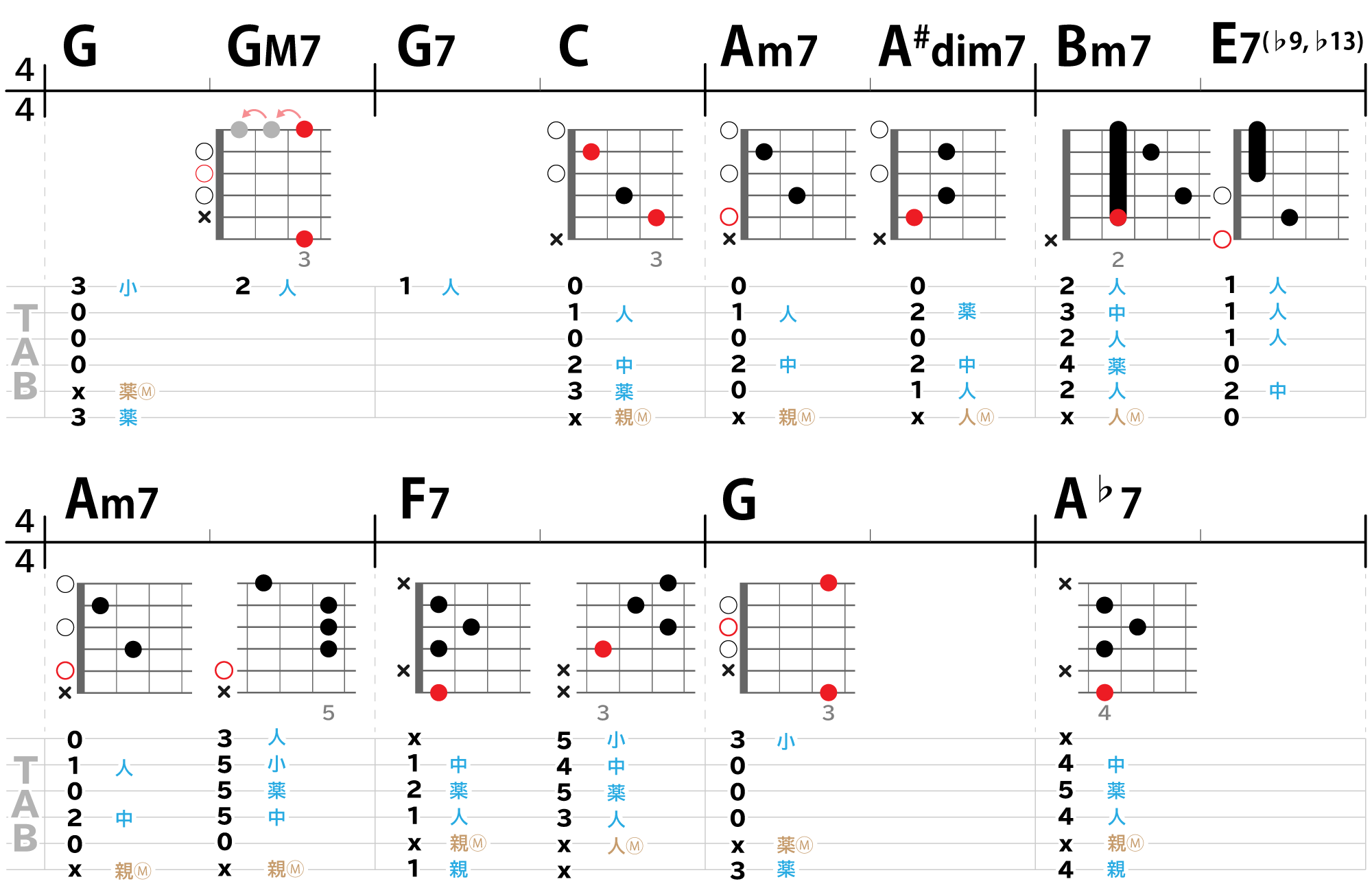

下記の譜面では、最後の小節以外、7~10フレットのポジションを使用しています。

- 右手のパターンは自由です。

- 最初はテンポを落としても構いません。

- 慣れてきたら、テンポを一定にして演奏します。

苦手なキーやコードを組み込んだ練習メニューを、自分で組んで練習すると効果的です。

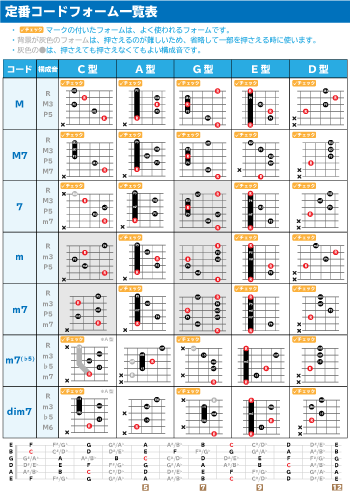

定番フォーム一覧表の活用

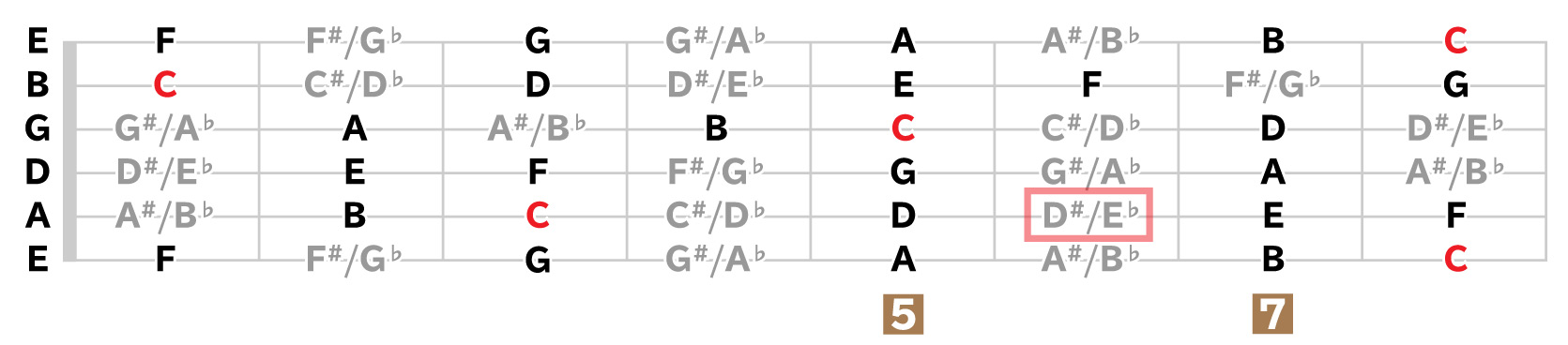

ポジションに応じたフォームは、定番フォーム一覧表を活用すると、探しやすくなります。

ここからダウンロード! – *実際のページではダウンロード可能。

- 【参考】定番フォーム一覧表の使い方の例

-

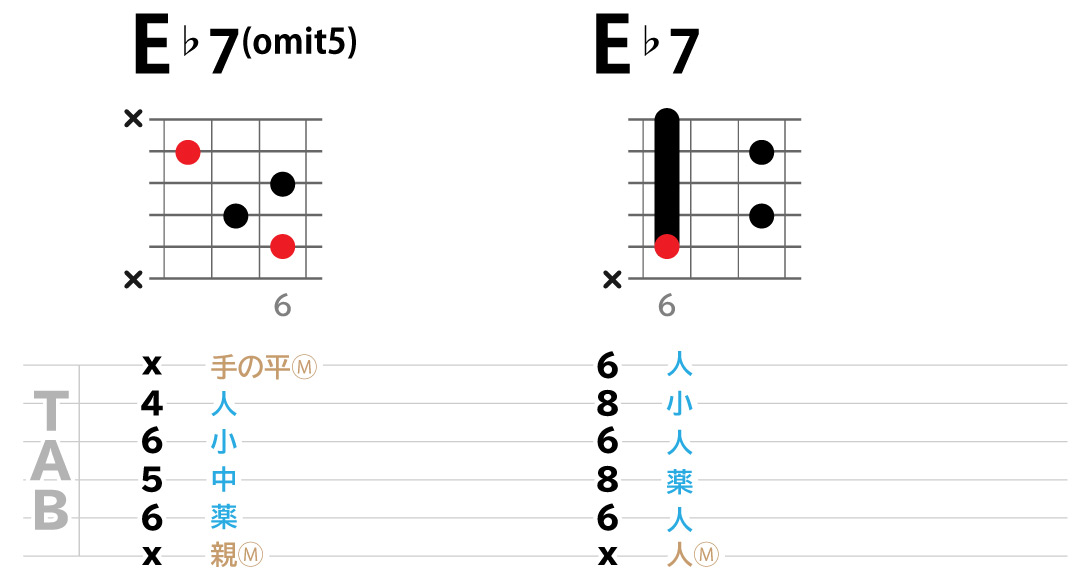

今回は5弦ルートのE♭7を作ります。

表の下部には、指板音名表が掲載されています。ここからE♭を探します。

5弦6フレットにE♭がありますね。

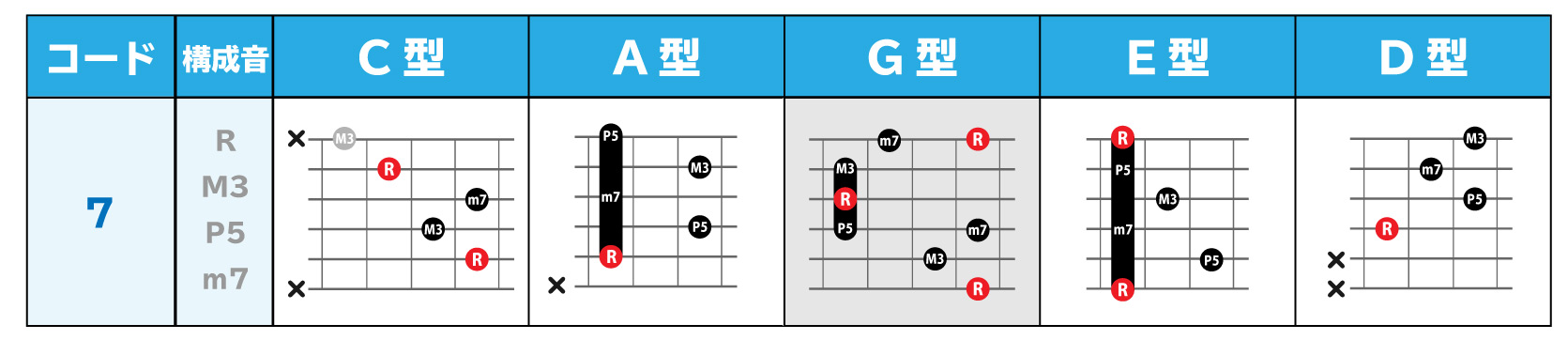

そして、表の7の段を見てみます。

5弦ルートはC型・A型ですね。つまり、E♭7の5弦フォームは次の2つです!

別フォームを選べるメリット

同じコードでも別フォームを選択できると、色々なメリットがあります。

ここでは、下記3つのメリットを、実例を交えてご紹介します。

- スムーズなボイスリーディング

- 動きのある演奏が可能に

- 濁って聞こえるコードの改善

スムーズなボイスリーディングを作れる!

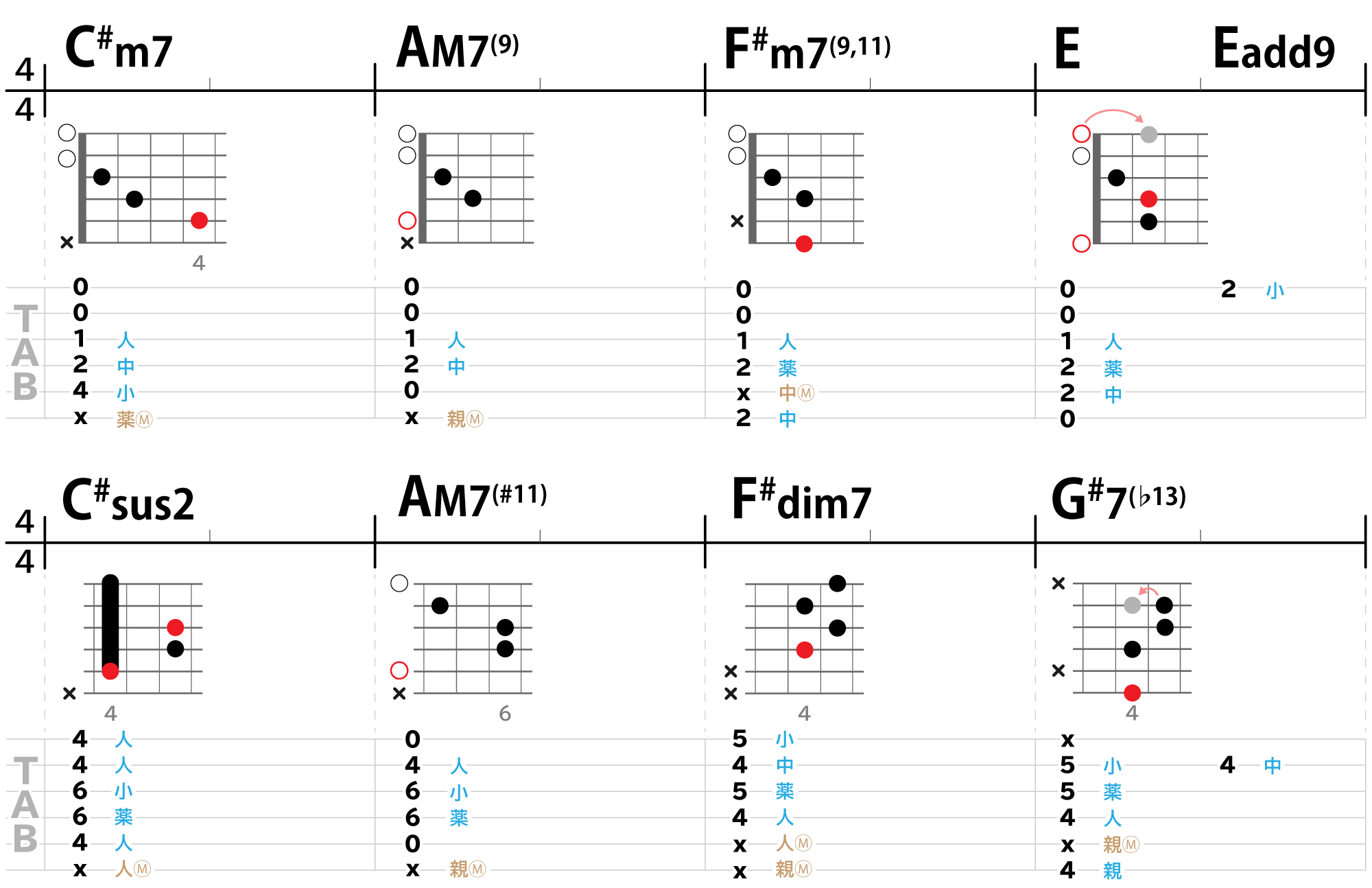

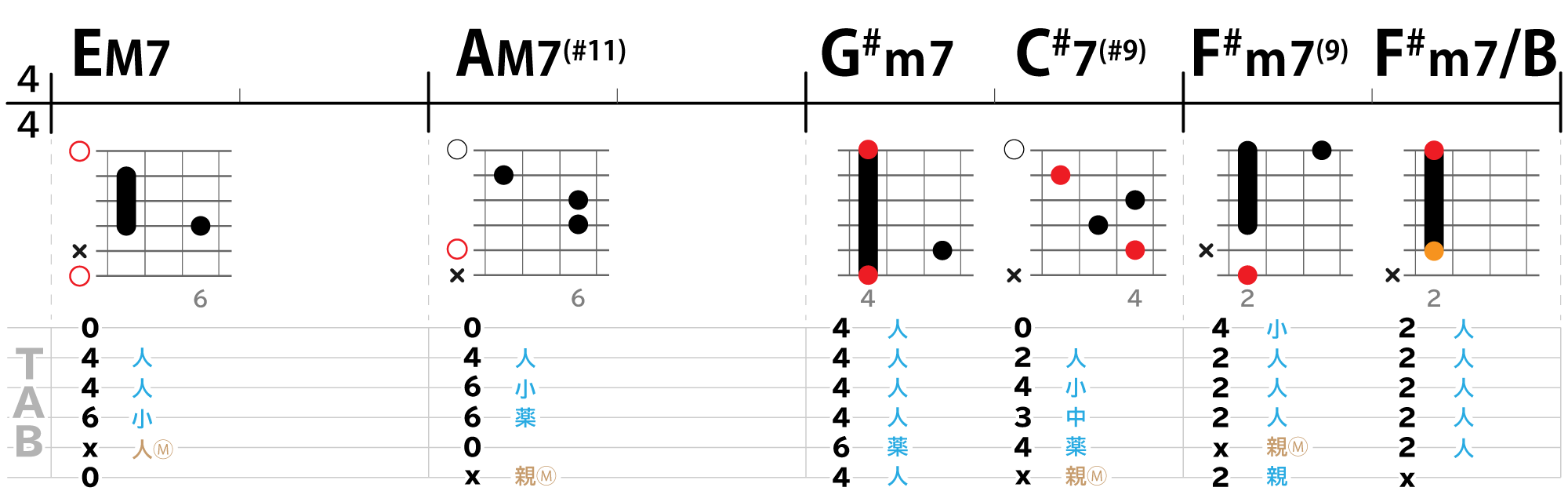

Key=E(C#m)のダイアトニックコードである、C#m7。定番フォームは、x46454 というバレーコードです。

そのため、トニックのEの定番フォーム(022100)とは、ポジションが離れているのが気になる所です。

そこで、次の進行の1小節目では、違うC#m7のフォームで弾いています。

これによって、1~4小節で、1~3弦の構成音が維持された進行が実現しました。こうした構成音の維持をペダルポイントと言います。スムーズなボイスリーディングの最たるものですね。

実際にどのようにC#m7の別フォームを導き出したかについては、No.35✓大事なポイントで詳細に解説しました。

動きのある演奏ができるようになる!

同じコードを違うフォームで押さえられるようになると、動きのある演奏がしやすくなります。

【基本】別フォームを選ぶ

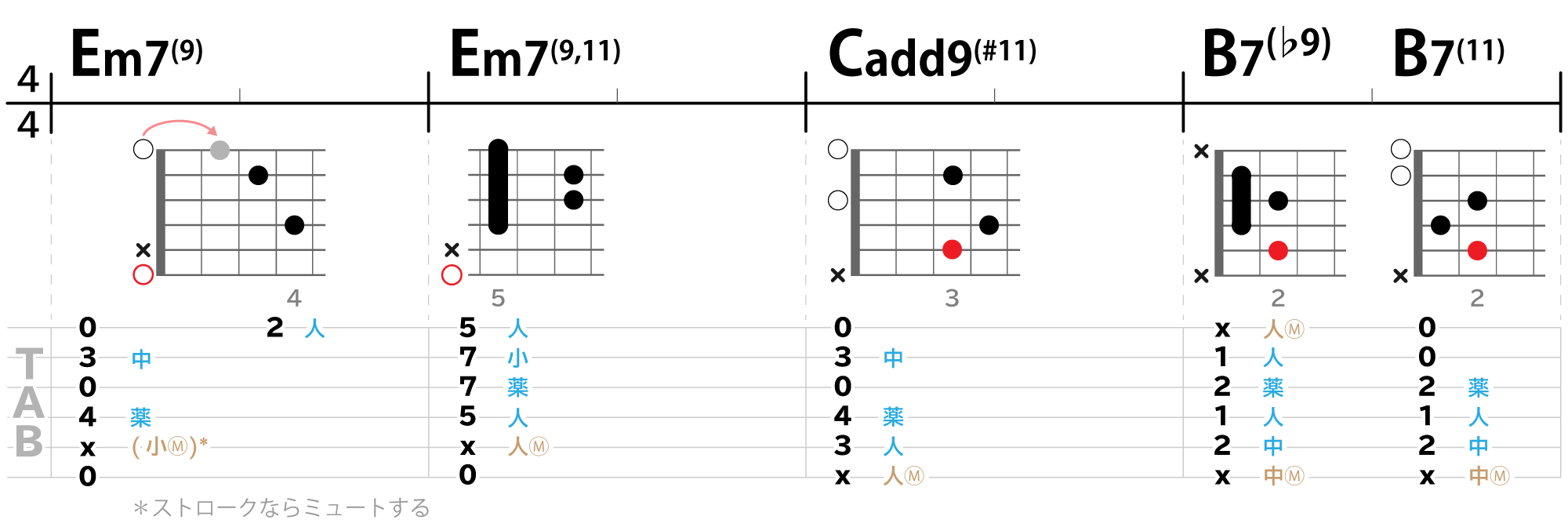

次の進行の5・6小節を見てみましょう。

Am7とF7を、別フォームに変化させることによって、同じコードなのに動きが出ているのが分かりますよね。

【応用】別フォームにテンションを加える

次の進行の1・2小節目では、別フォームに、更にテンションを加えて、変化させた例です。

2小節目のEm7(9,11)の元になったのは、Em7(9):075770 というフォームです。

このコードを元に、トップノートを高めるために、アヴェイラブルテンション11のA(ラ):1弦5フレット目を加え、上記のようなフォームになっています。

別フォームを選ぶことで、動きのある演奏になっていますよね。

濁って聞こえるコードの改善!

和音を重ねる際に、低い音域で重ねると、音が濁って聞こえます。その濁るか濁らないかの境界を、ローインターバルリミットと呼びます。

楽器の音色によっても、ローインターバルリミットは変わってきます。

例えば私には、Gの定番フォーム(320003)は、5・6弦が濁って聞こえます。そのため5弦をミュートして、3×0003と押さえることがほとんどです。このような省略もボイシングテクニックの一つですね!

また、EM7の定番フォーム(021100)の4・6弦も濁って聞こえます。そのため生み出した、新しい押さえ方が次の進行の1小節目です。

いかがでしょうか。低音の濁りがなく、とても美しい響きになっているのが分かりますよね。

このEM7フォーム(0x6440)の導き方についても、No.59✓大事なポイントでご覧頂けます。

不思議な響きを生むボイシング

不思議で効果的な響きを作る、特別なボイシングテクニックをご紹介します。

- 長二度音程の神秘的な響き

- 短二度の美しく不穏な響き

- 弦の高低差が逆になるボイシング

本項目は、購入後ご覧いただけます。

以上、使えるギターコード進行集「Step.03ボイシングの工夫」です。途中までですが、かなり濃密な内容だと思います。

ステップアップ記事で、コードテクニックを網羅しましょう!

ぜひ使えるギターコード進行集のご購入を検討してみて下さい。