その7.最低音の動きからコード進行を作ろう。

前の記事では、カデンツを学びました。

カデンツを使うと、とても自然な進行に勝手になるんでしたね。

しかし、より現代的なコード進行を作る上では、別の視点を入れると良いです。

それが、最低音の動きからコード進行を作ることです。

この記事では、最低音の様々な動きから、新たな進行を作り出します。

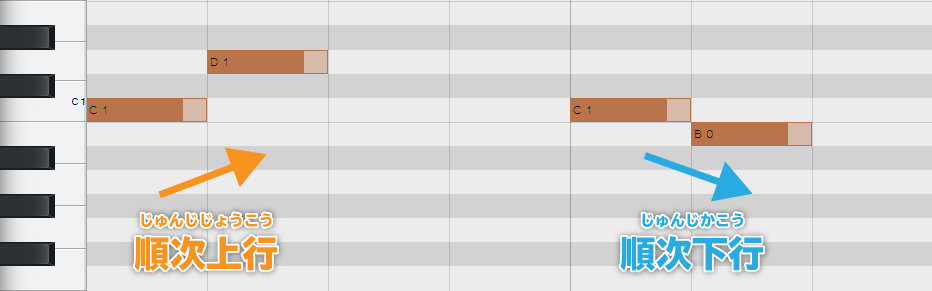

最低音の順次進行

順次(じゅんじ)進行とは?

順次進行は、隣の音に進むことを言います。

例えば、Key=Cにおいて、

- C(ド)から順次上行で、D(レ)へ。

- C(ド)から順次下行で、B(シ)へ。

と、言った具合です。

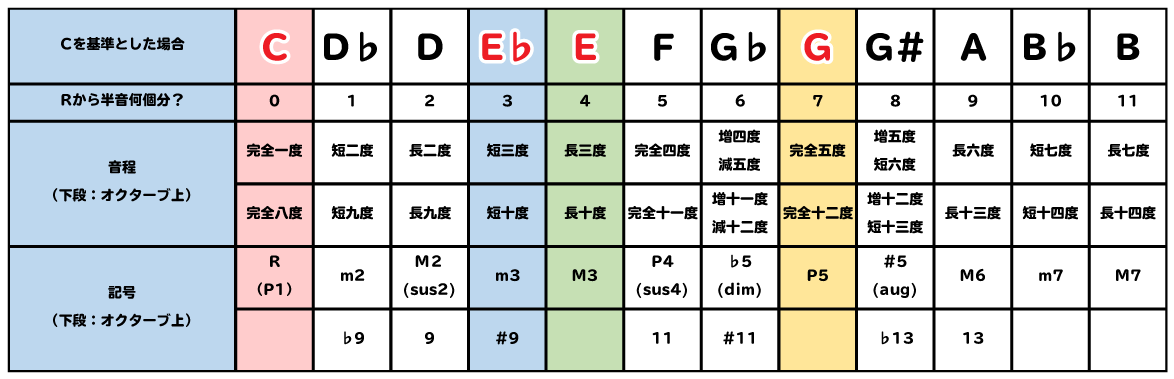

順次進行は、度数で言うと二度の移動です。

- m2(短二度):半音

- M3(長二度):全音(半音2つ分)

順次進行は、なだからな変化で、非常に自然な流れです。

これはメロディーにおいてもそうですし、コード進行の最低音においてもそうです。

つまり、最低音を順次進行させたコード進行は、自然な変化となる傾向があります。

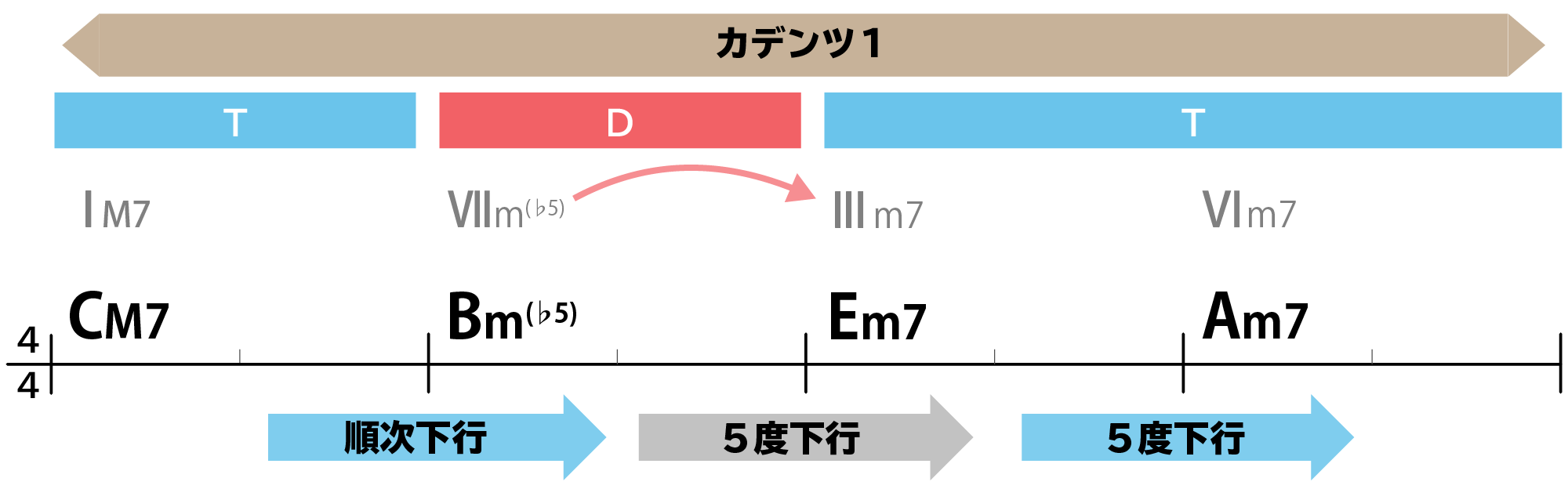

最低音の順次下行進行の例・特徴

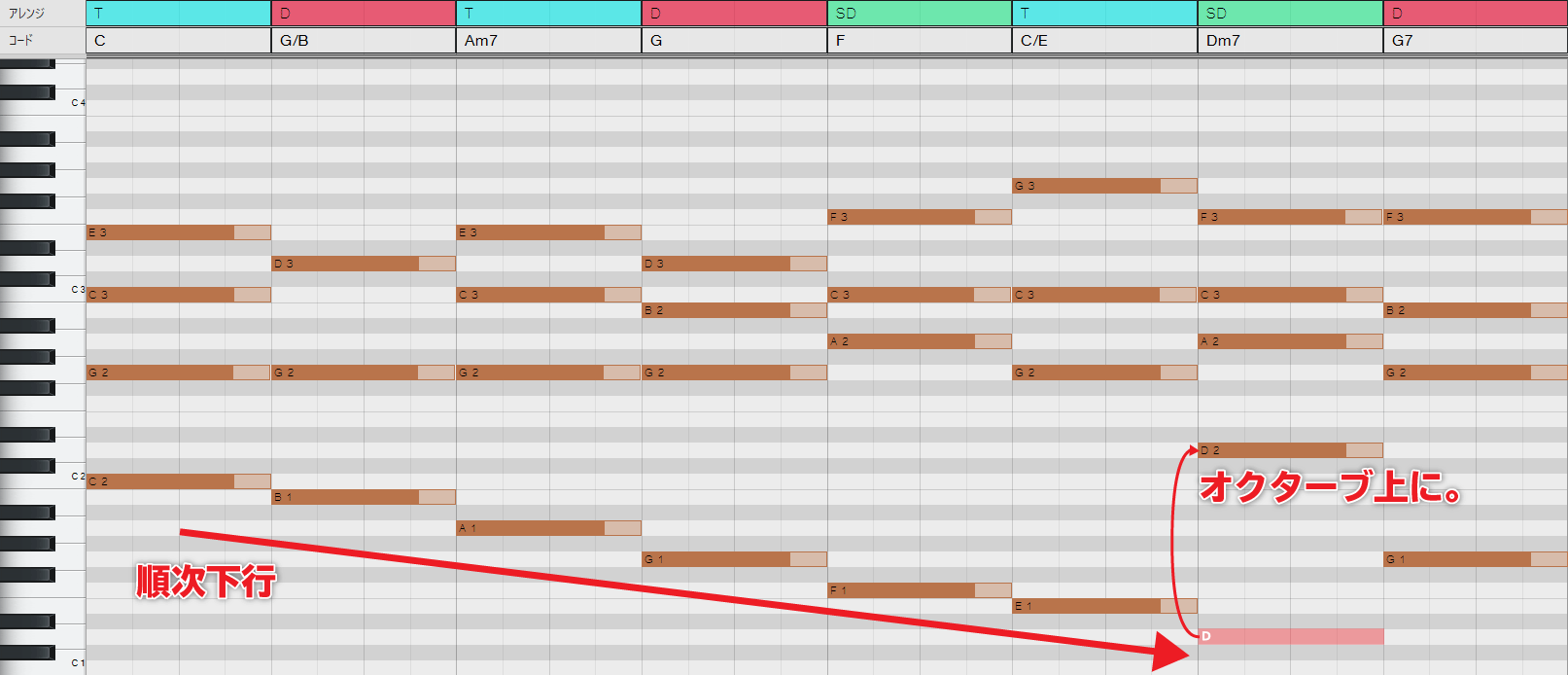

それでは、最低音を順次下行した例を見てみます。

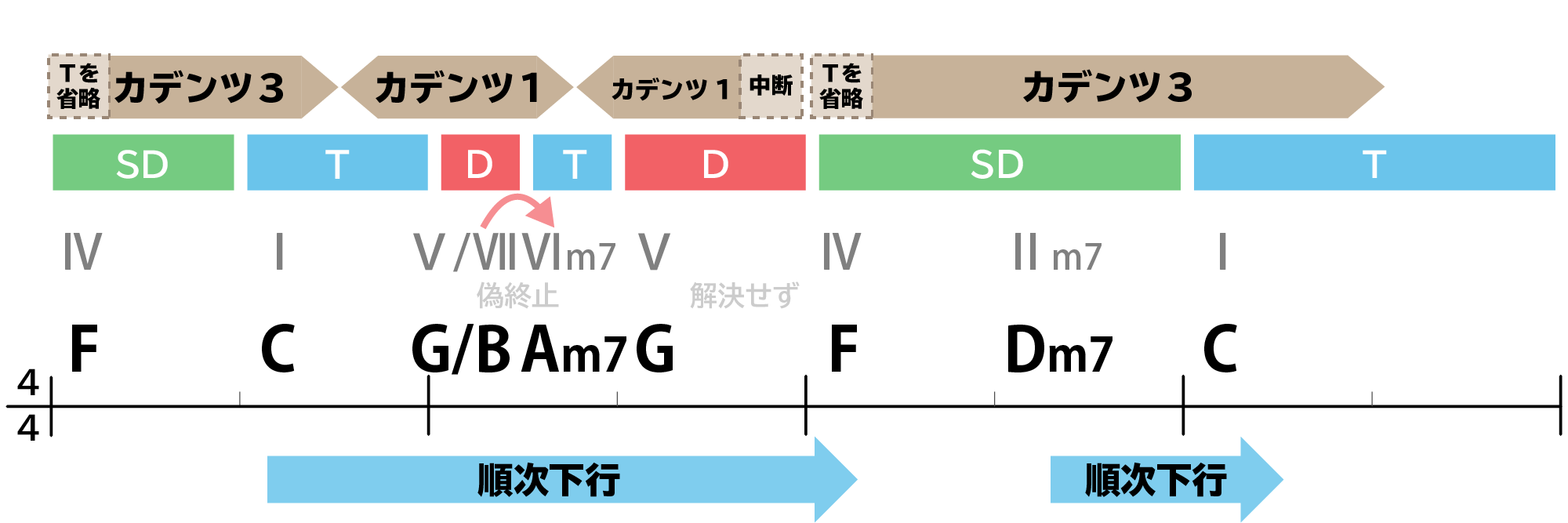

1小節目のコードCから、4小節目のDm7まで、最低音が順次下行している進行です。

「C→B→A→G→F→E→D」と言った具合に、最低音が順次下行しています、

2・3小節目で、カデンツにはないD(ドミナント)→SD(サブドミナント)への動きがありますが、全く違和感ありませんよね。

カデンツからコード進行を組み立てると、このような進行は作れませんが、最低音の順次下行を使うと、自然に組み込むことができます。

さて!

順次下行進行は、おだやかで落ち着く印象を与えられます。

最初から最後まで全て順次下行することもありますが、進行の途中で一部組み込むように使うことも多いです。

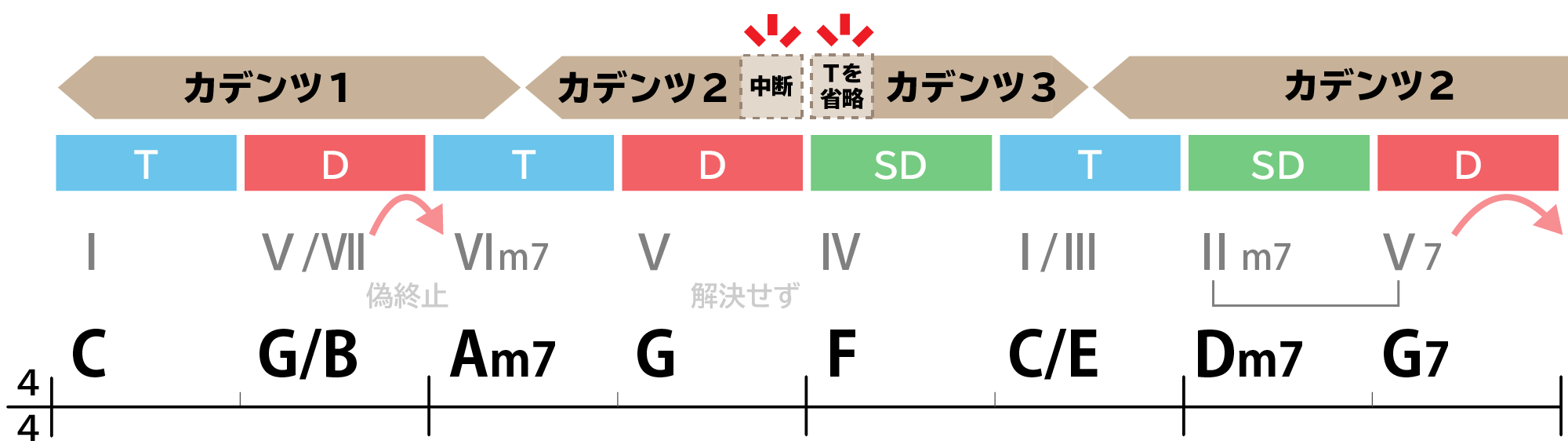

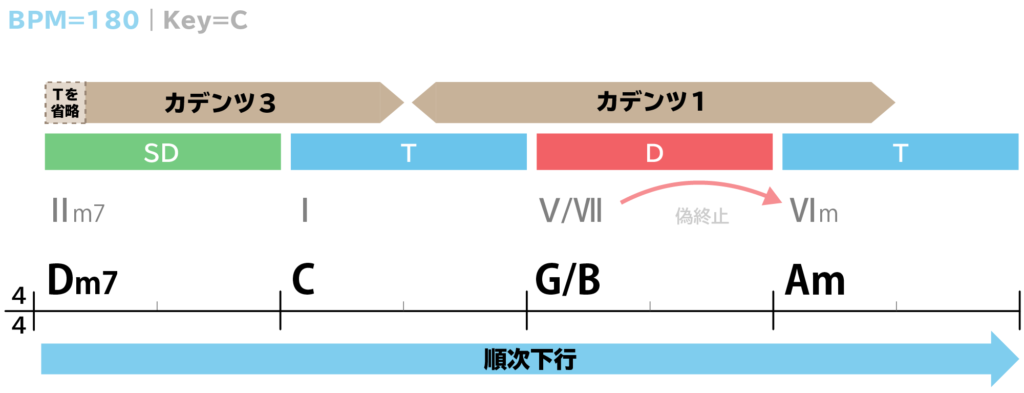

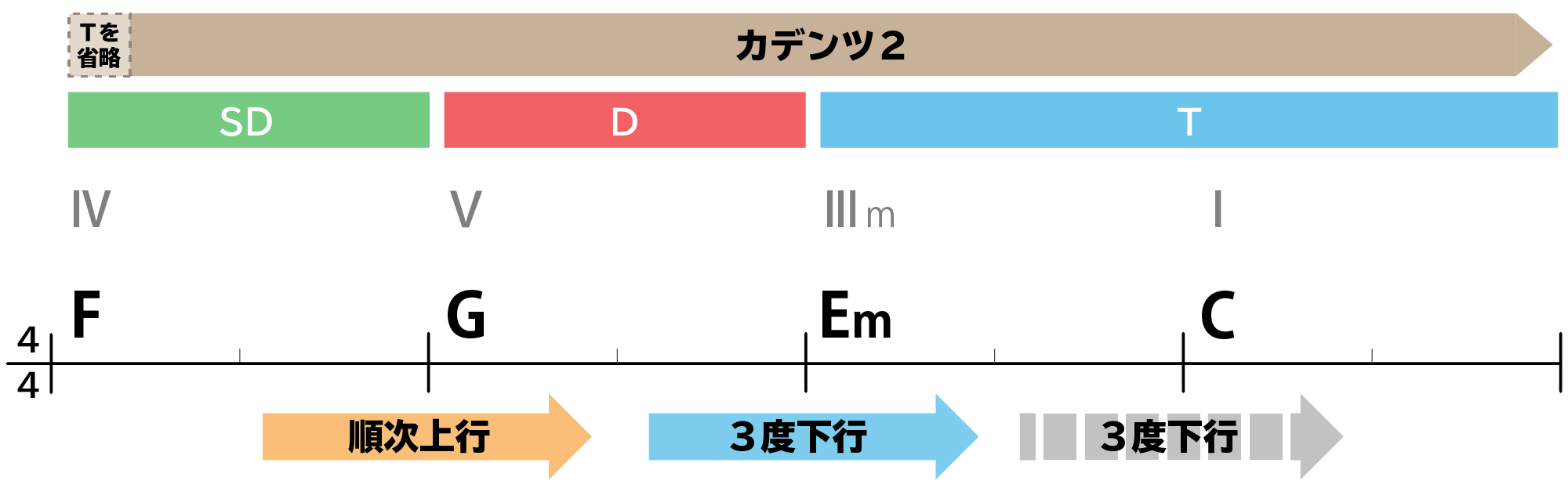

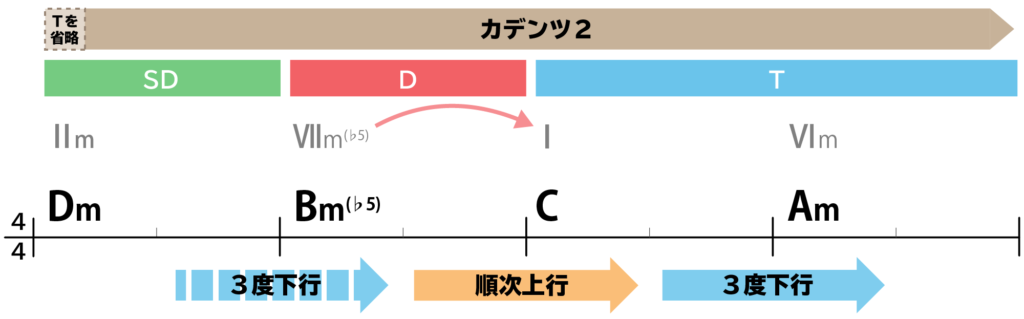

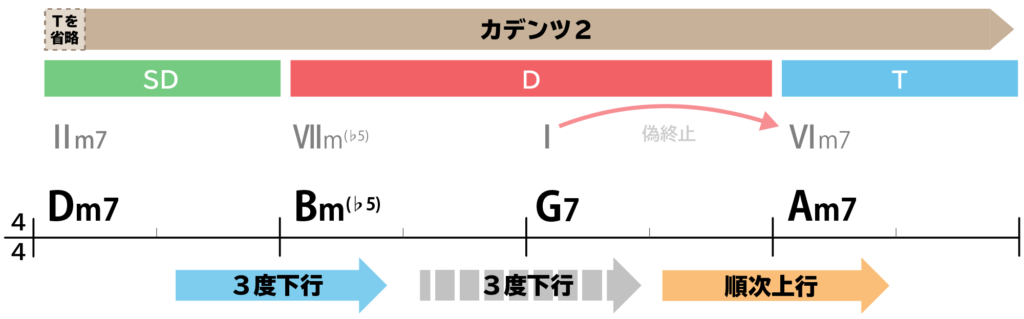

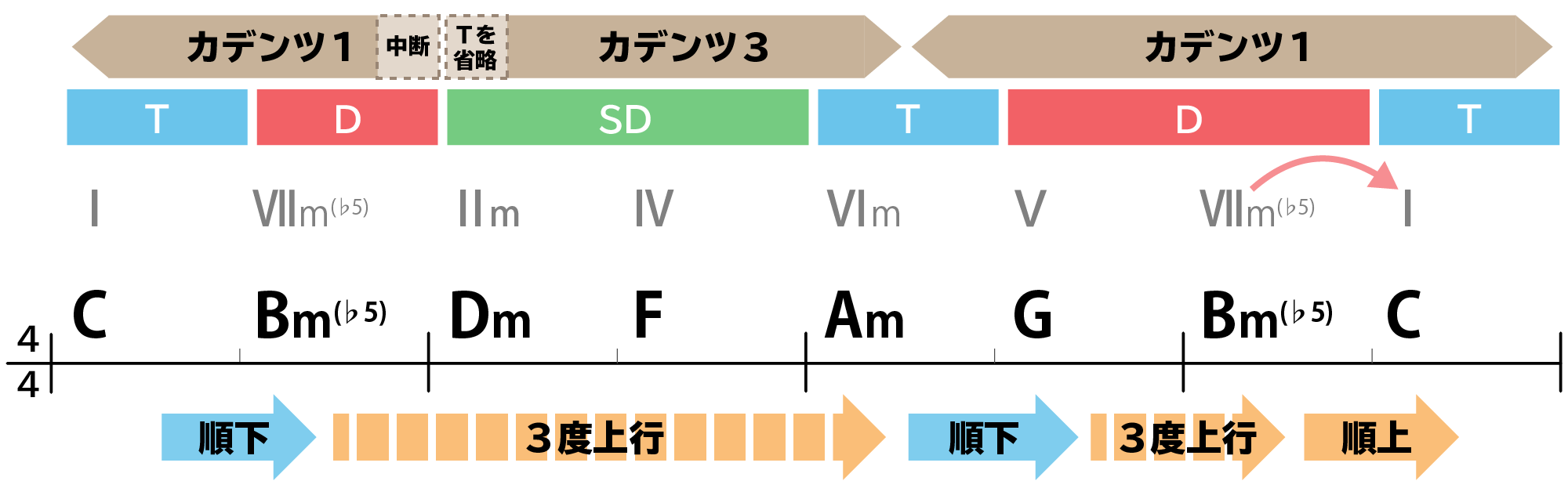

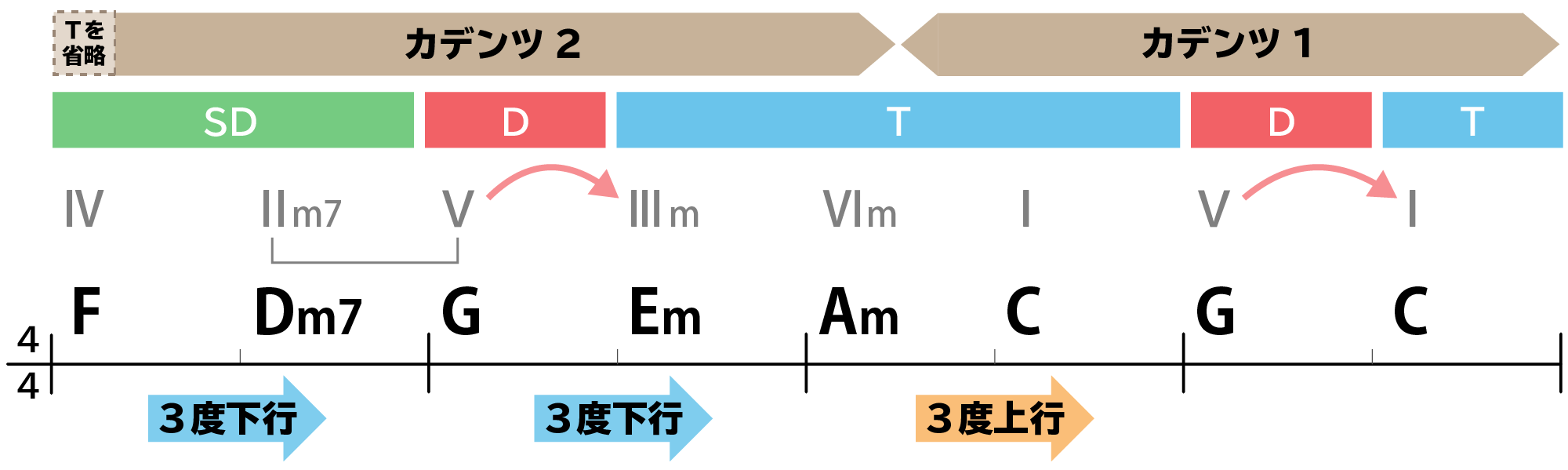

次の例は、カデンツ・最低音の順次下行を組み合わせて作った例です。

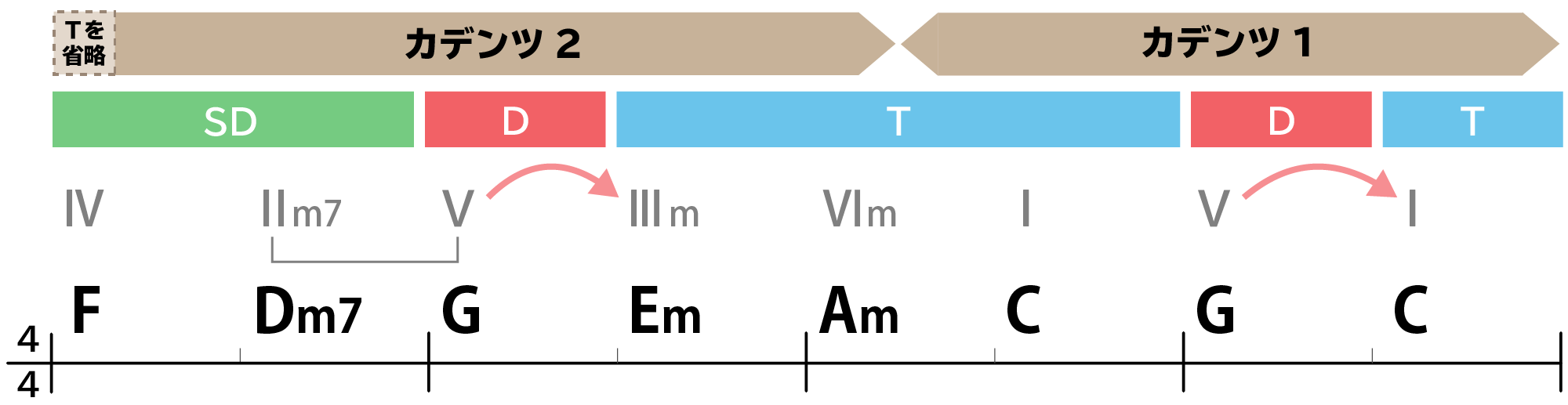

1小節目のコードF→Cは、カデンツ3「(T→)SD→T」の流れですよね。

コードCから最低音を順次下行させ、「C→B→A→G→F」と言った具合に、3小節目のコードFまで導きました。

3小節目は、前の記事で解説したカデンツのルール「同じコード機能は続けても良い」から、コードF→Dm7が成り立ちます。

そして、「D→C」とまた順次下行で、最後のコードCにたどり着きました。

このように、複数の考えを組み合わせて、コード進行を作ります!

最低音の順次上行進行

順次下行進行とは逆に、最低音の順次上行進行は、力強く前に進むような印象を与えられます。

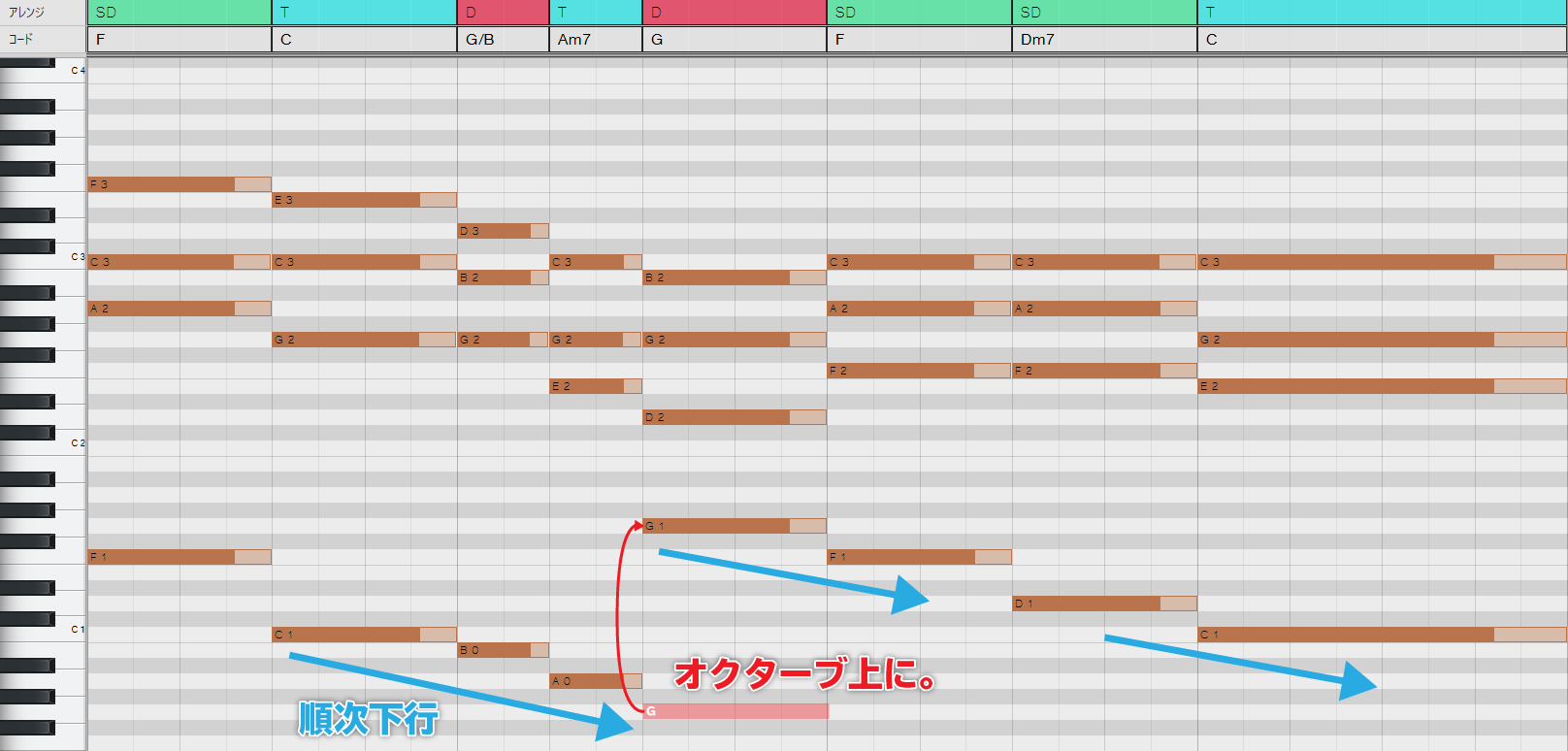

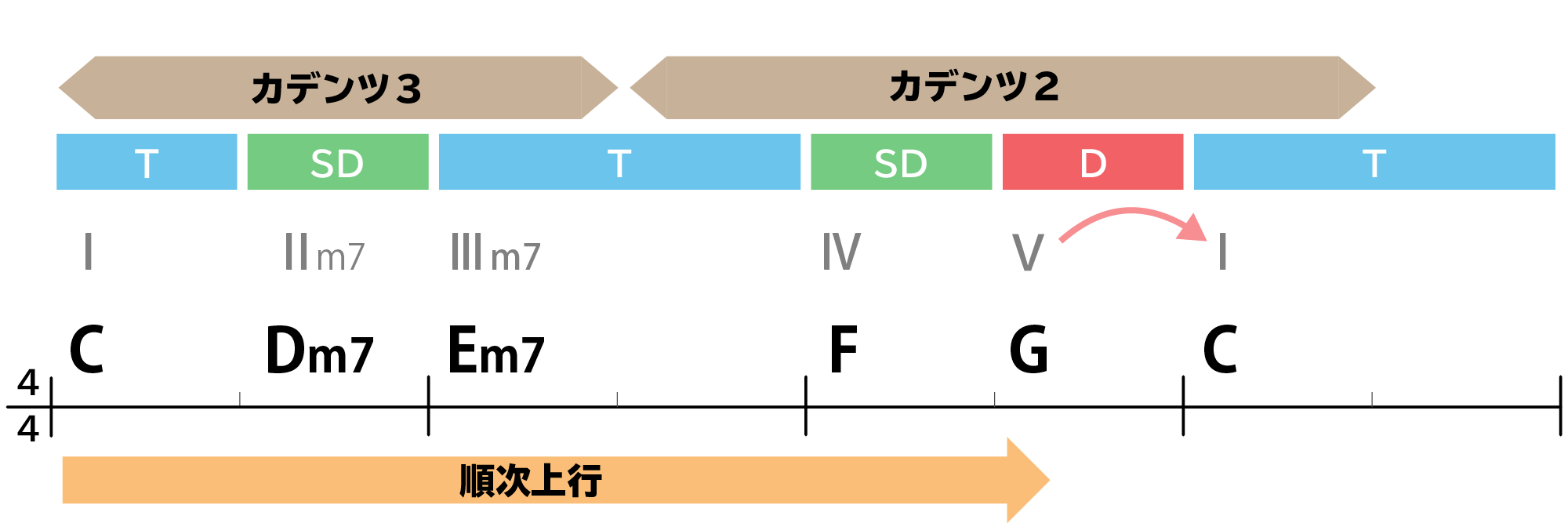

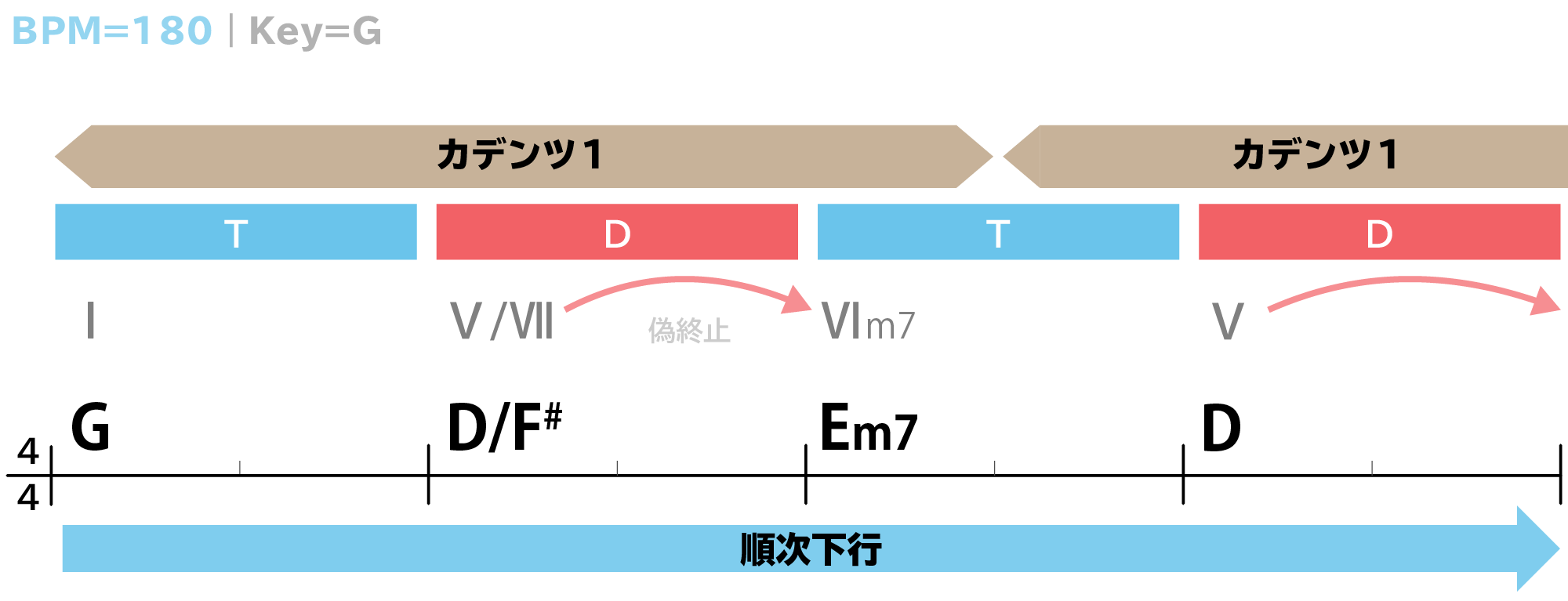

この進行は、1~3小節目まで「C→D→E→F→G」と、最低音が順次上行進行です。

前半、Dm7→Em7と、マイナーコードが続くので悲しく聞こえそうな所ですが、最低音の順次上行進行によって、前向きさも感じますよね。

3・4小節目のG→Cは、ドミナントモーションを軸に考えた結果です。

練習問題:最低音の順次進行を作ってみよう!

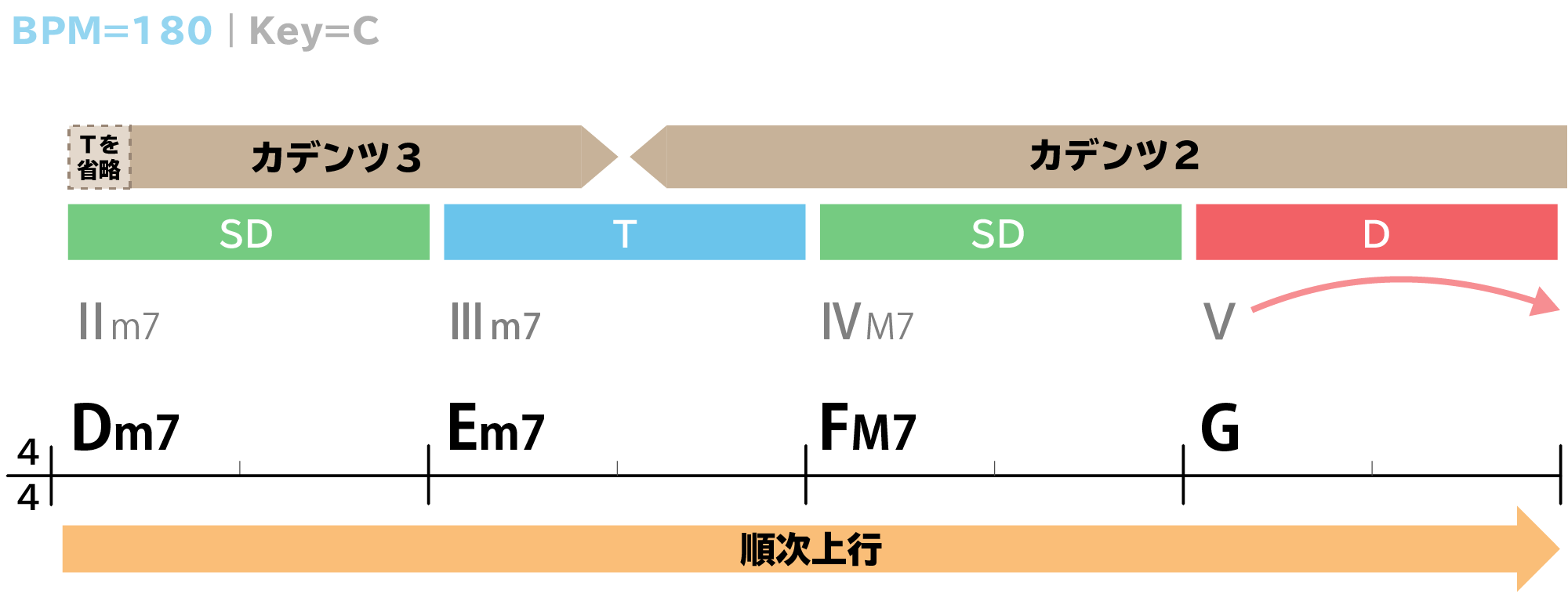

シンプルな順次進行を作ってみましょう。

1小節に一つずつコードを入れて、コード進行を完成させます。

練習問題1

Key=CでⅡm7:Dm7からの最低音の順次上行・順次下行の進行を、どちらも作りましょう。

- 順次上行の例はこちら

-

最低音を順次上行させ「D→E→F→G」として、コードを付けます。

2小節目は、Em7でなく、C/Eでも構いません。Em7の方が、より切ないイメージになりますね。

最後がコードGで終わってますし、カデンツ2の途中ですから、普通に考えると、続くコードはT(トニック)に進みたい所です。

実際には、1小節目に戻ってリピートしても、とてもクールです。

- 順次下行の例はこちら

-

最低音を順次下行させ「D→C→B→A」として、コードを付けます。

3小節目は、Bm(♭5)でも構いませんが、その場合は暗い印象になります。

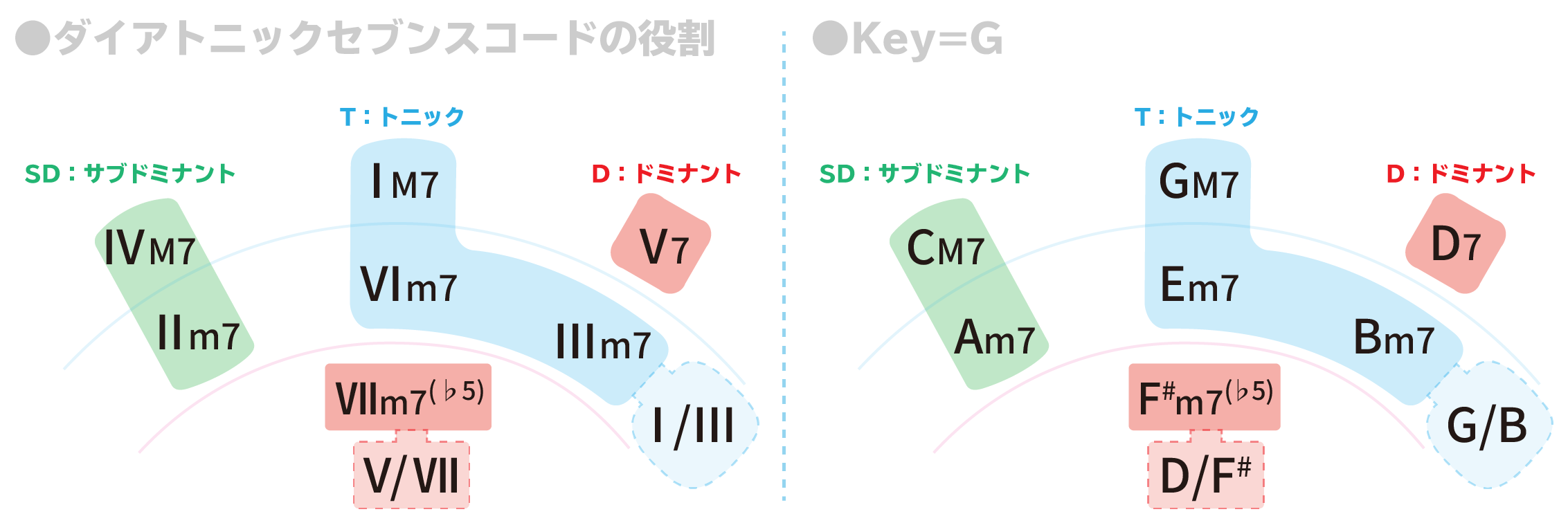

練習問題2:Key=Gで、Ⅰ:Gからの順次進行を作ろう。

今度は、Key=GでⅠ:Gからスタートです。

- 順次上行進行の例

-

最低音を上行させると「G→A→B→C」となります。

3小節目は、Ⅰ/Ⅲ:G/BでもOKです。

T(トニック)→SD(サブドミナント)の繰り返しの進行ですね。

D(ドミナント)がないと、淡々とした印象になるのですが、順次上行の影響で、前に進んでいくような前向きな印象もありますよね。

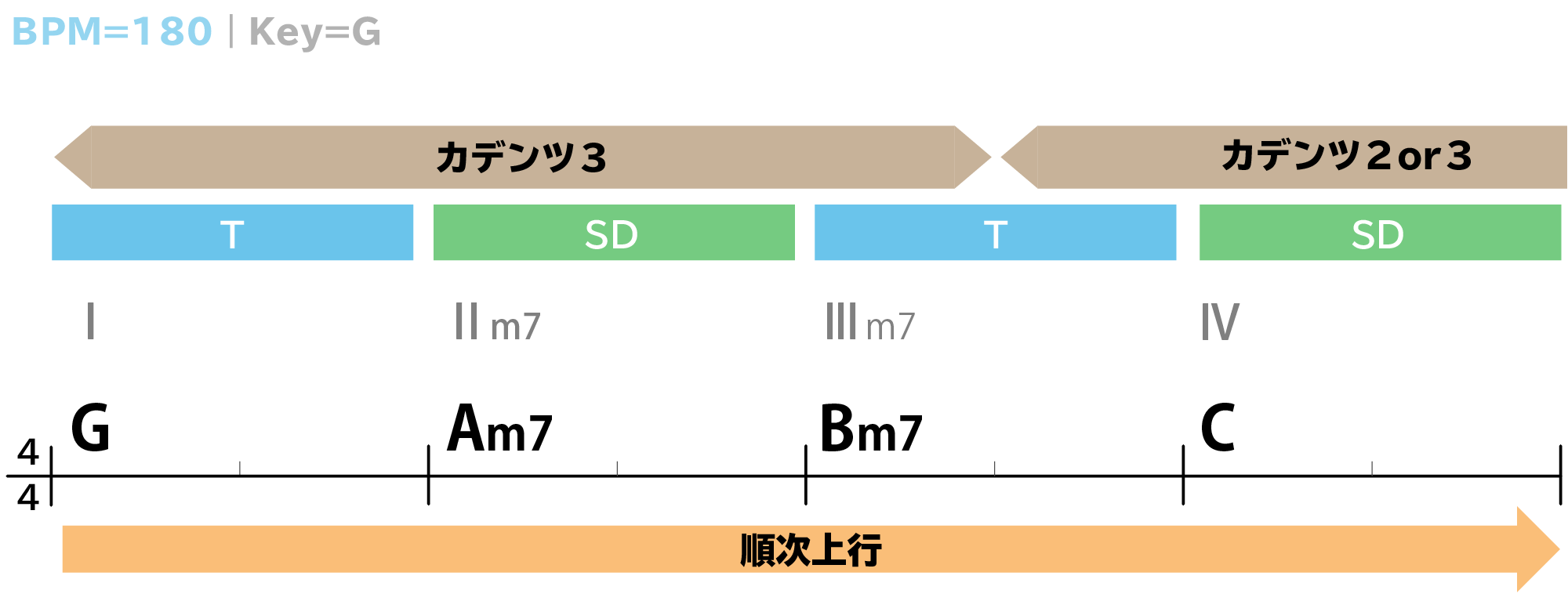

- 順次下行進行の例

-

こちらは、順次下行で「G→F#→E→D」とします。

こちらは逆に、T(トニック)→D(ドミナント)の繰り返しの進行です。

ドミナントモーションの強く進むという感じが、順次下行で相殺されて、逆に落ち着く印象になっているのではないでしょうか。

最低音の順次進行の面白さは、ここにあります。

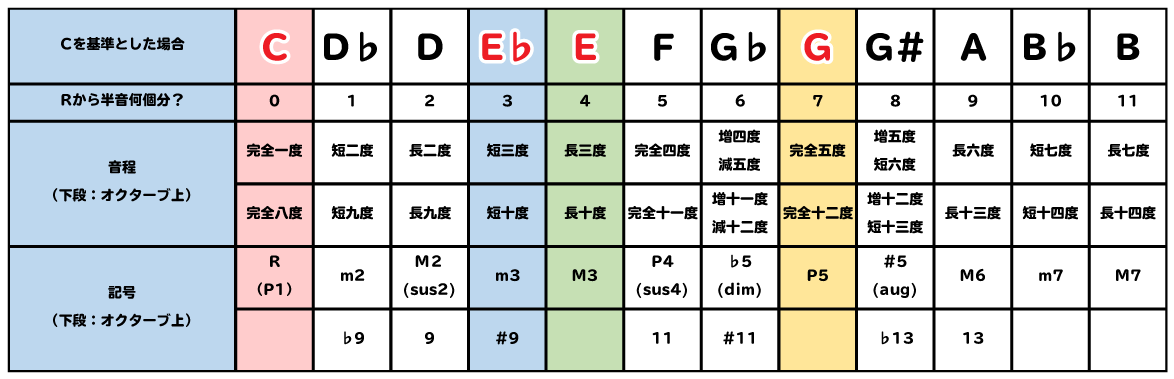

5度進行

5度進行の概要

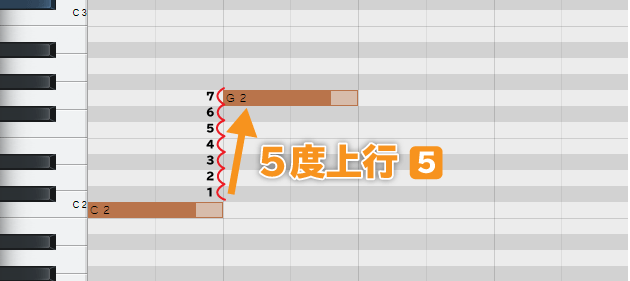

5度上行進行は、度数で言う所のP5(完全五度):半音7つ分動くことをいいます。

C(ド)→G(ソ)の場合は、こう考えます。

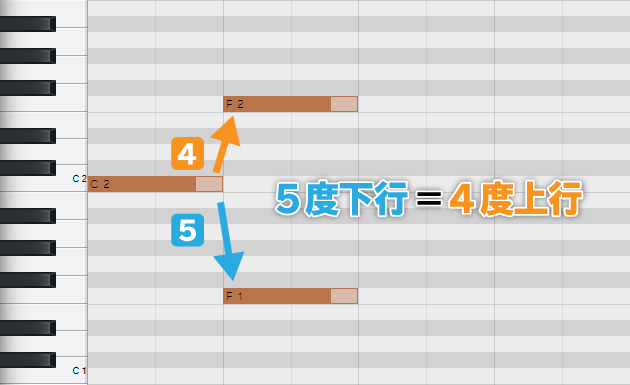

ちなみに、G(ソ)をオクターブ下げると、4度下行ともみなせます。

コード理論においては、上のG(ソ)・下のG(ソ)、どちらが最低音のコードGでも、区別しません。

つまり、「C→G」というコード進行は、最低音の5度上行進行とみなせます。本サイトにおいては、4度ではなく、5度を基準に解説していきます。

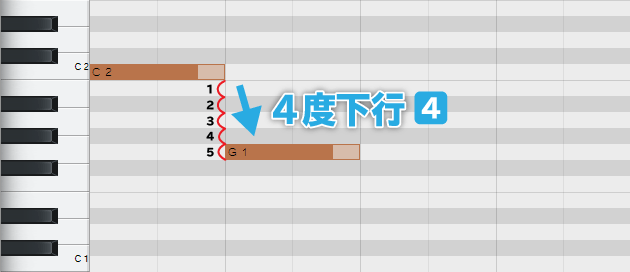

C(ド)→F(ファ)はどうでしょうか?

「C→F」というコード進行は、最低音の5度下行進行とみなします。

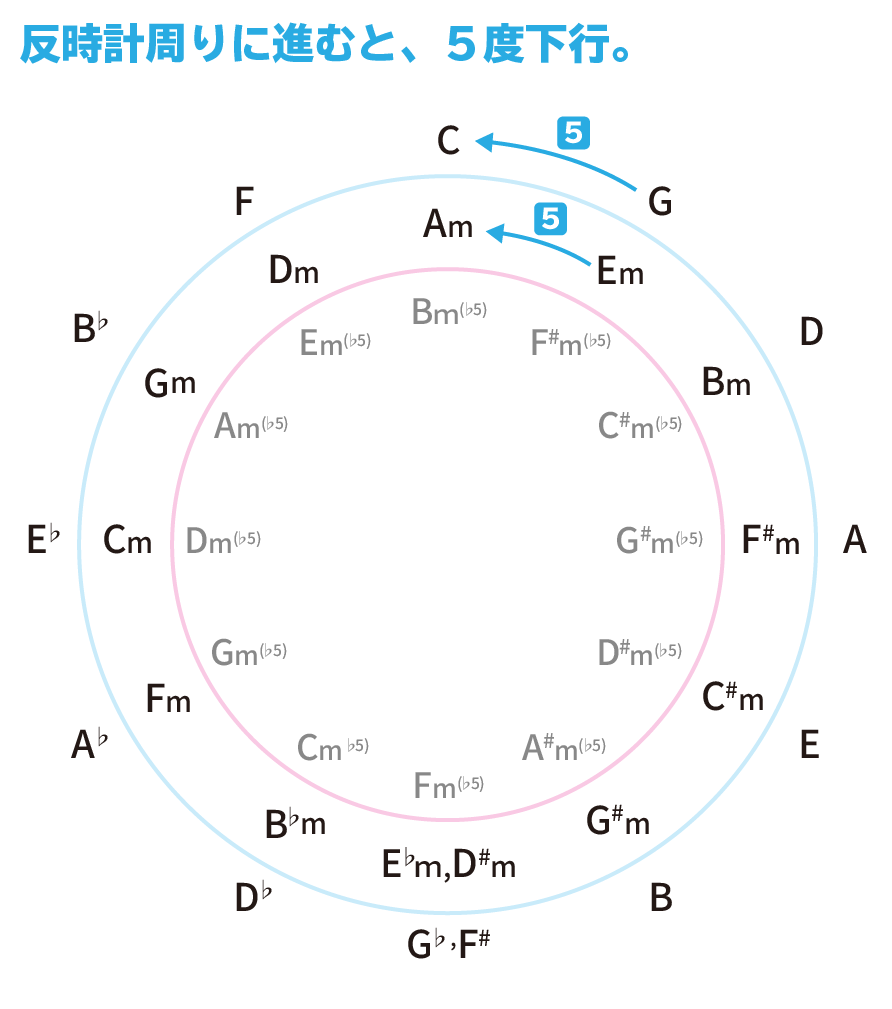

五度圏表は5度進行を表にしたもの

本サイトで何度も出てきている五度圏表は、5度進行を元に作られています。

「G→C」は、Key=CにおけるD(ドミナント)→T(トニック)。

ドミナントモーションは、五度下行なのです。

「G→C」は、Key=CにおけるD(ドミナント)→T(トニック)。ドミナントモーションは、五度下行なのです。

「G→C」のみならず、五度圏表における左回りの動きは、強く進みやすいようになっています。

だから、「Em→Am」も「Am→Dm」も、進みやすいという特徴があります。

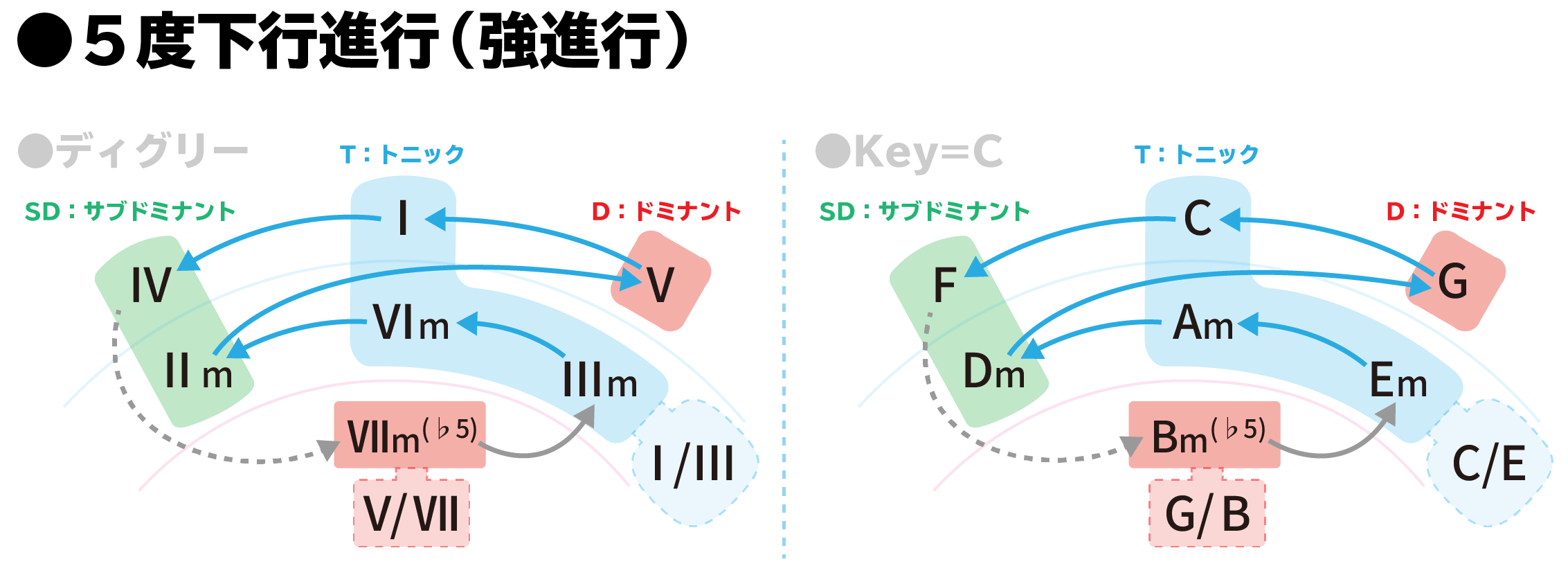

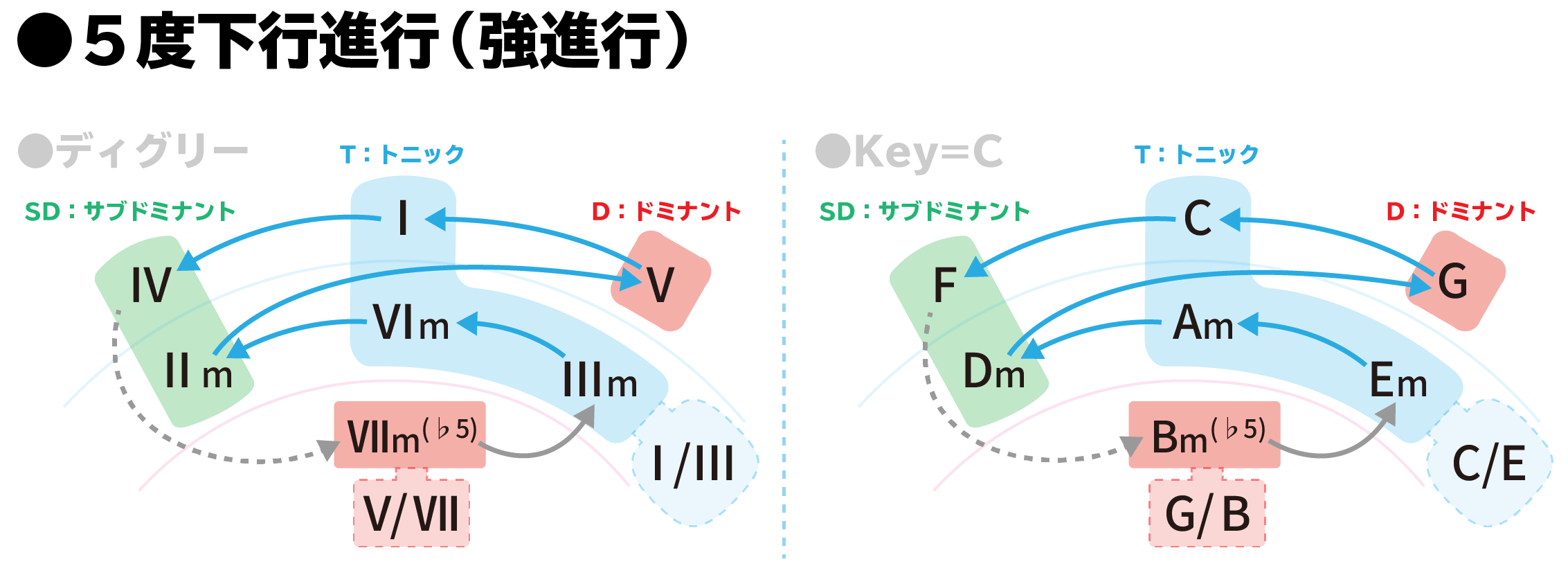

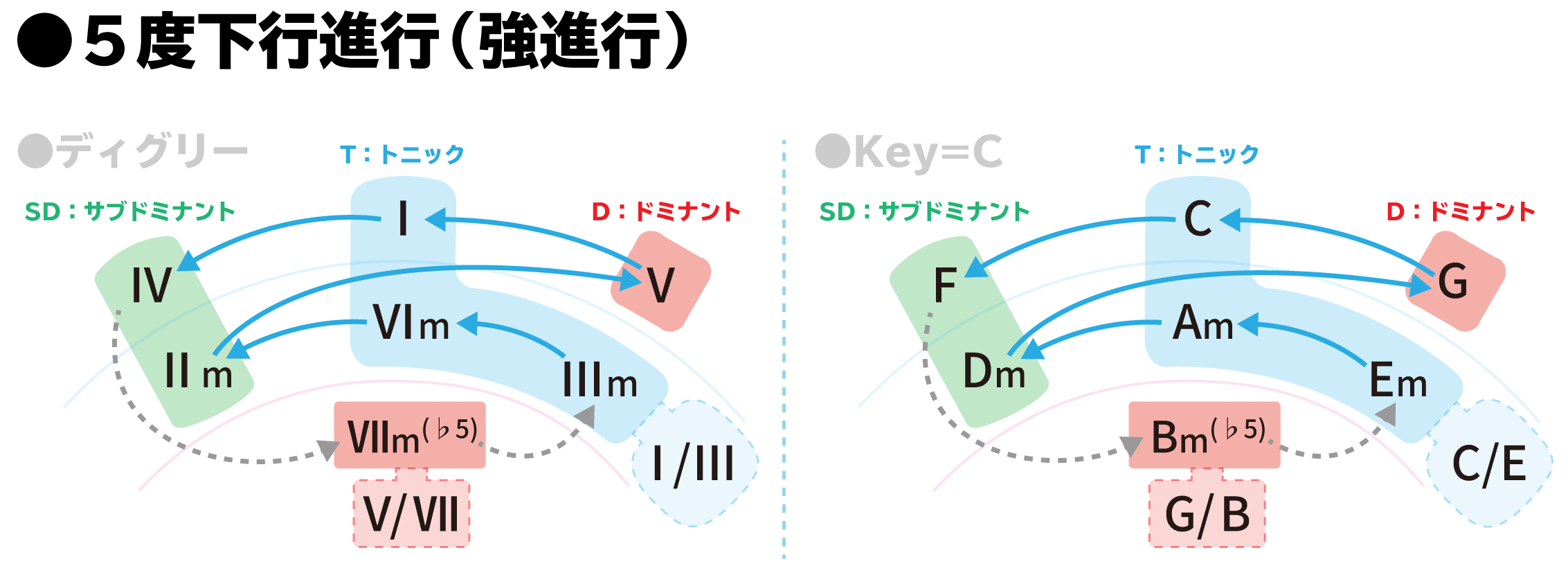

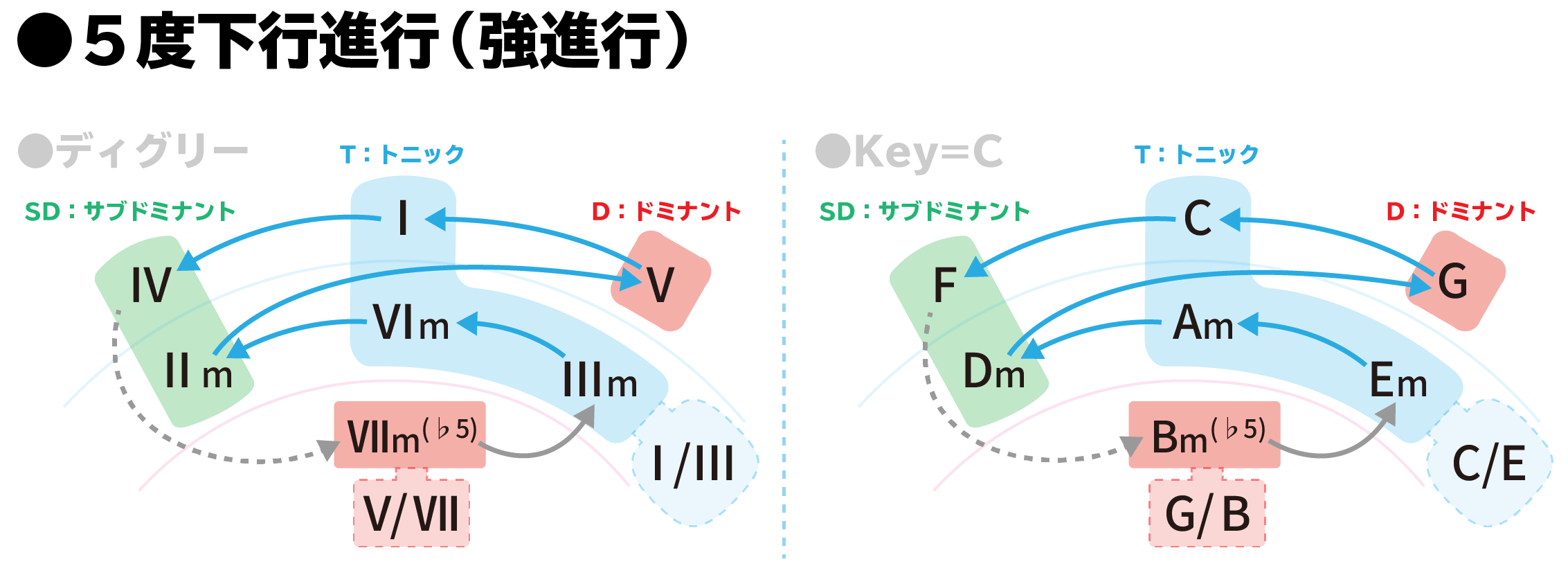

5度下行(強進行)

5度下行進行は、強く繋がりやすく、強進行とも言われます。

5度下行を、五度圏表配置で見てみます。

5度下行で、強く進行しやすい流れが、一目で分かりますよね。

(灰色の点線は、あまり使われない流れ。改めて後述します。)

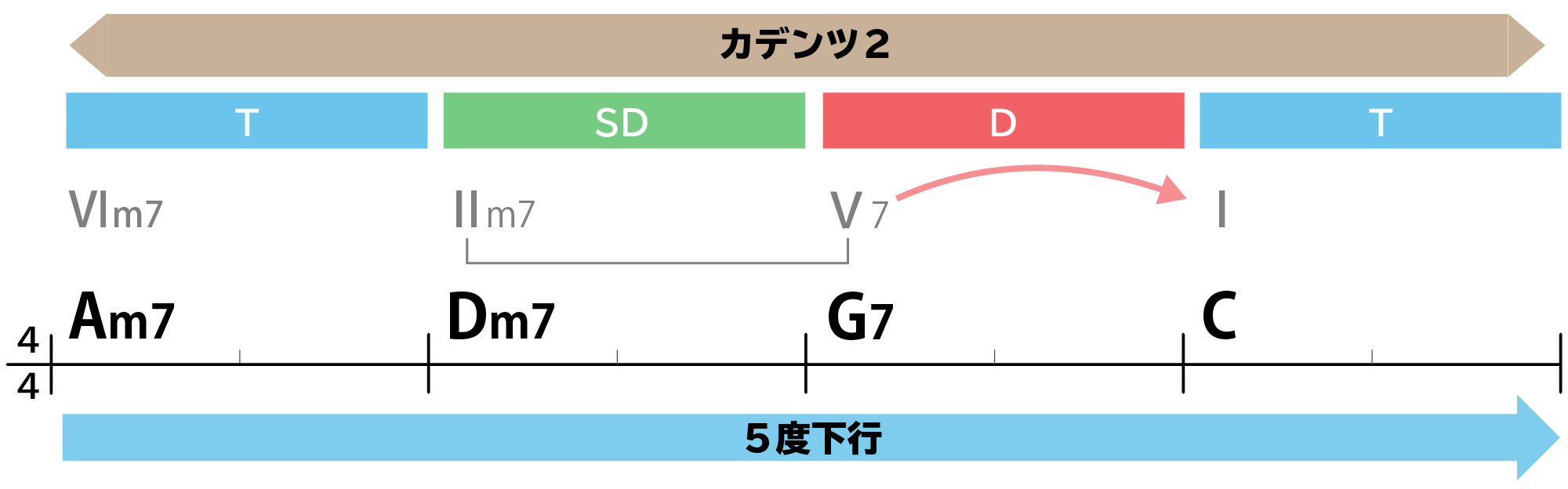

まずは、5度下行の強い流れの進行を感じてみましょう。

Am7から矢印に従って、コードを動かしています。

予定調和な感じをビンビンと感じる、とても聞き慣れたサウンドではないでしょうか。

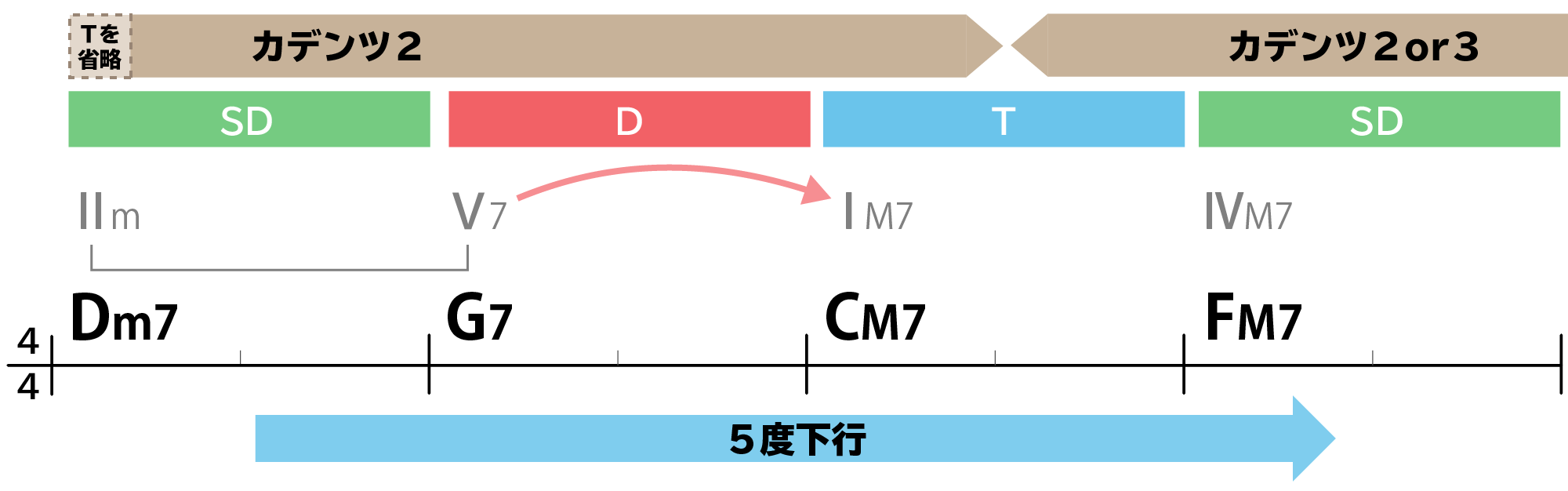

トゥーファイブワン(Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ)が使われているのにも注目ですね。5度下行の流れが組み込まれているからこそ、トゥーファイブワンは強い解決感を演出するのです。

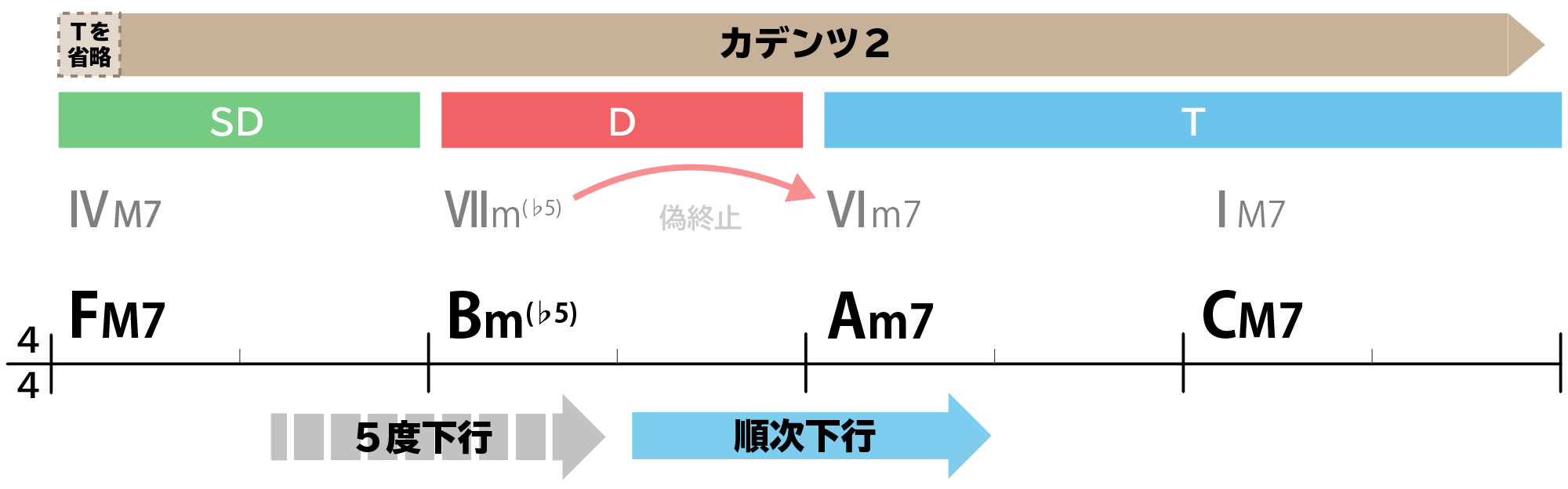

次は、灰色のあまり使われない流れを見てみます。

- Ⅳ→Ⅶm(♭5) F→Bm(♭5)

-

五度圏表において、Fの左横にあるのは、B♭です。F(ファ)→B(シ)は、P5(完全五度)ではなく、♭5(減五度)下行なので、強く進行しやすいとは言い難いですね。

それでも、可能性はないわけではありません。

怪しい響きがあり、フックとして使える可能性は十分あります。

- Ⅶm(♭5)→Ⅲm Bm(♭5)→Em

-

Bm(♭5)→Emの流れは、多用される流れとは言いがたいですが、わりと素直に聞こえる響きです。

どちらかというと、後々説明するマイナーキーやセカンダリードミナントというテクニックの中で、「Bm7(♭5)→E7→Am7」という流れで使われる方が多いです。

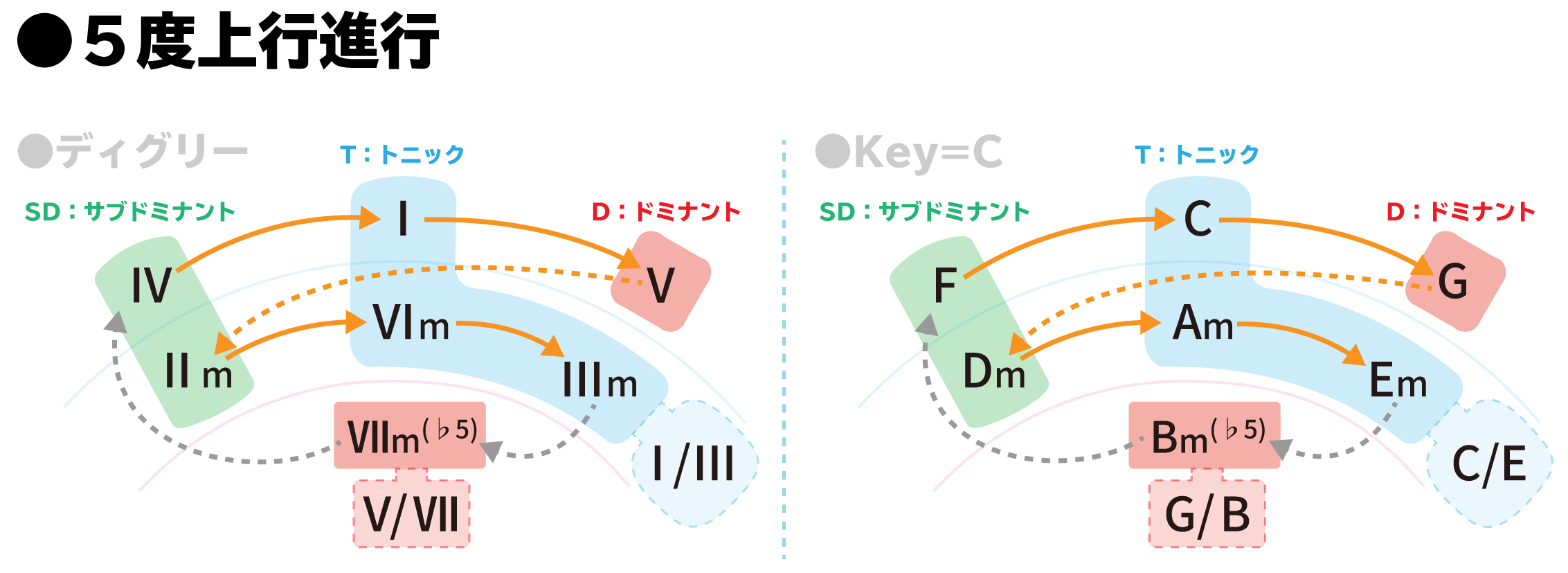

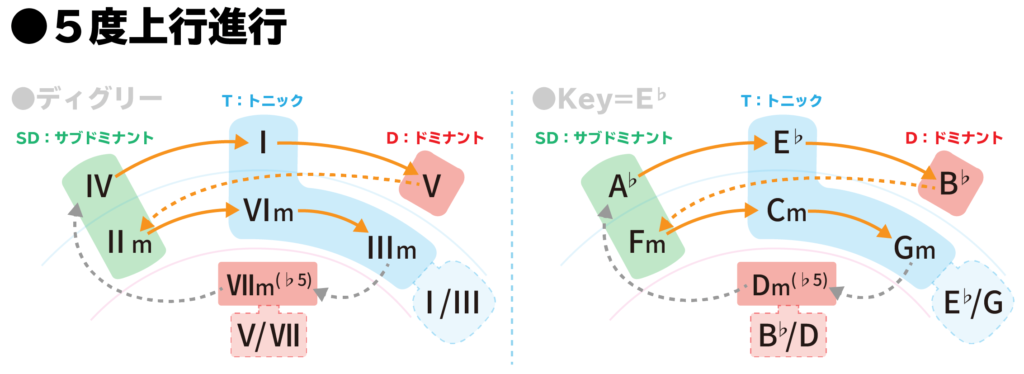

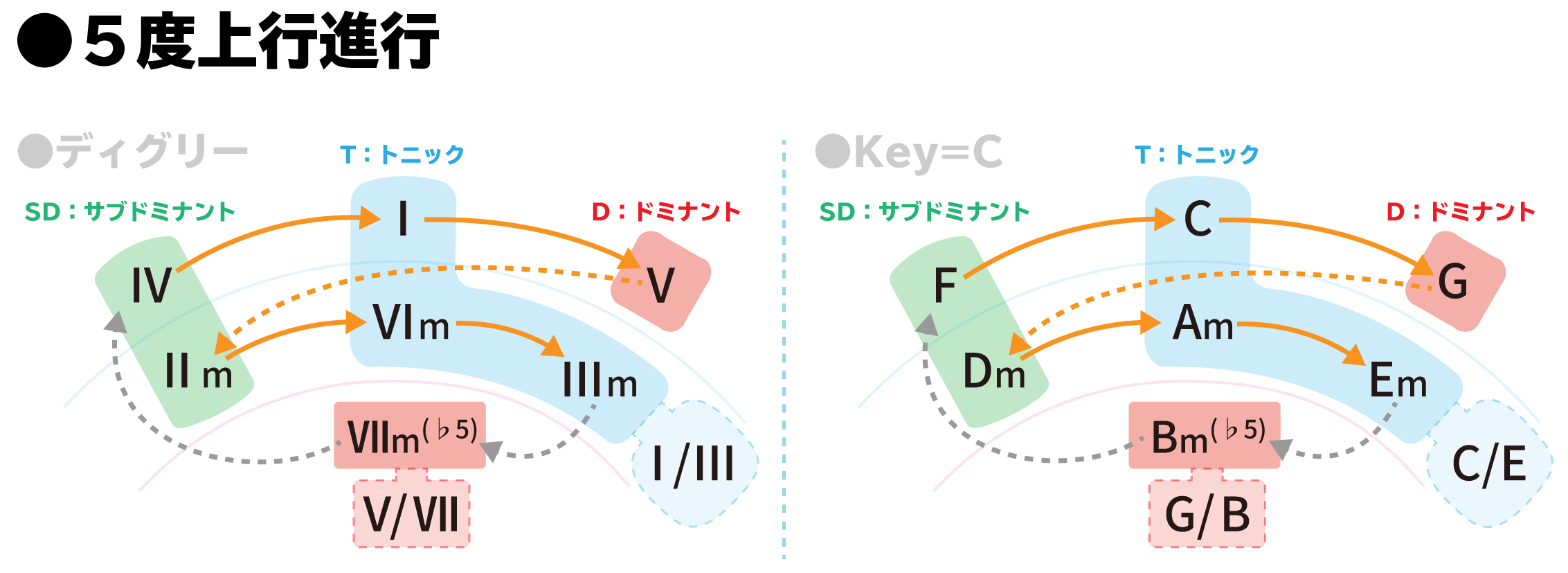

5度上行

5度上行を、五度圏表で見たときの流れです。

- オレンジ実線:よく使われる流れ

- オレンジ点線:かつての禁則

- 灰色点線:あまり使われない流れ

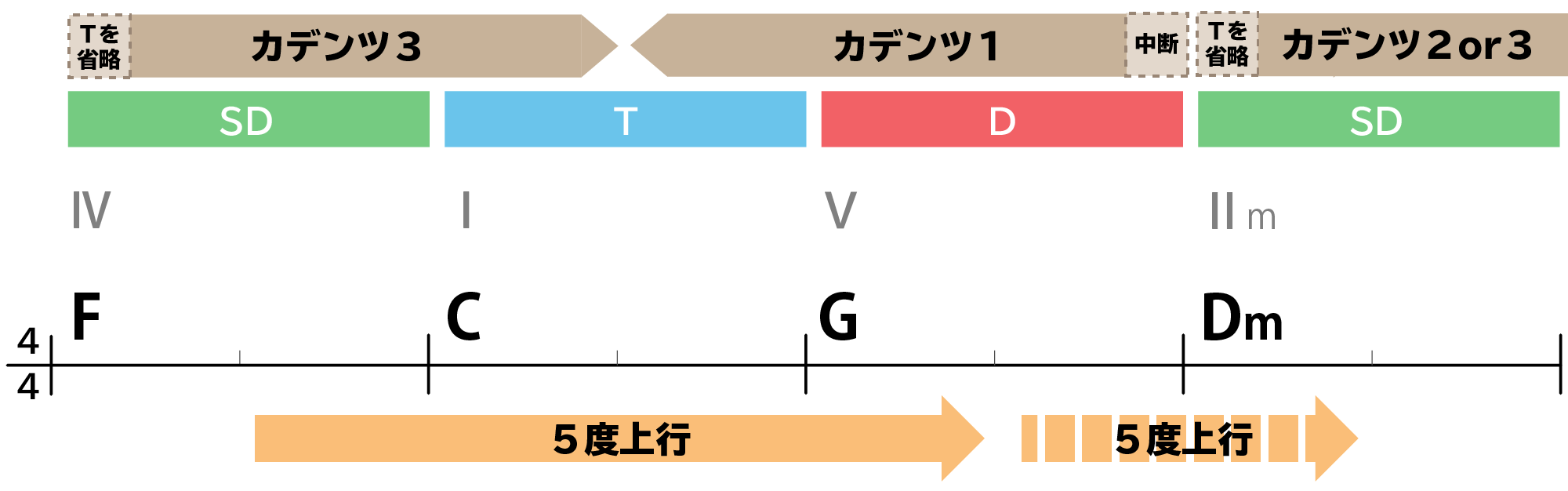

それでは、5度上行を使ったコード進行を見てみます。

Fから、矢印に従って5度上行させてみます。

途中まではよく聞く流れですが、最後のG→Dmの動きは、少しギョッとする方もいるのではないでしょうか。

そうなのです。

五度圏表右回りの5度上行は、基本的には相性が良い動きなのですが、Ⅴ→Ⅱmは、かつては禁則とされていた流れです。その分、近年のポップスにおいては、それが逆にクールであると使用されることも多くなってきました。

うまく活用すれば、フックの効いた進行になりますよ。

灰色点線の動き(Ⅲm→Ⅶm(♭5)・Ⅶm(♭5)→Ⅳ)については、ここでは解説しませんが、必然性の感じる流れにするのは、中々難しいかと思います。

練習問題:5度進行を使ってみよう!

練習問題3

Key=Cで、コードDm7から続く、5度下行進行を作りましょう。続くコードは、ダイアトニックセブンスコードを使いましょう。

- 練習問題3 答え

-

矢印の通りに進めば、簡単ですね。

練習問題4

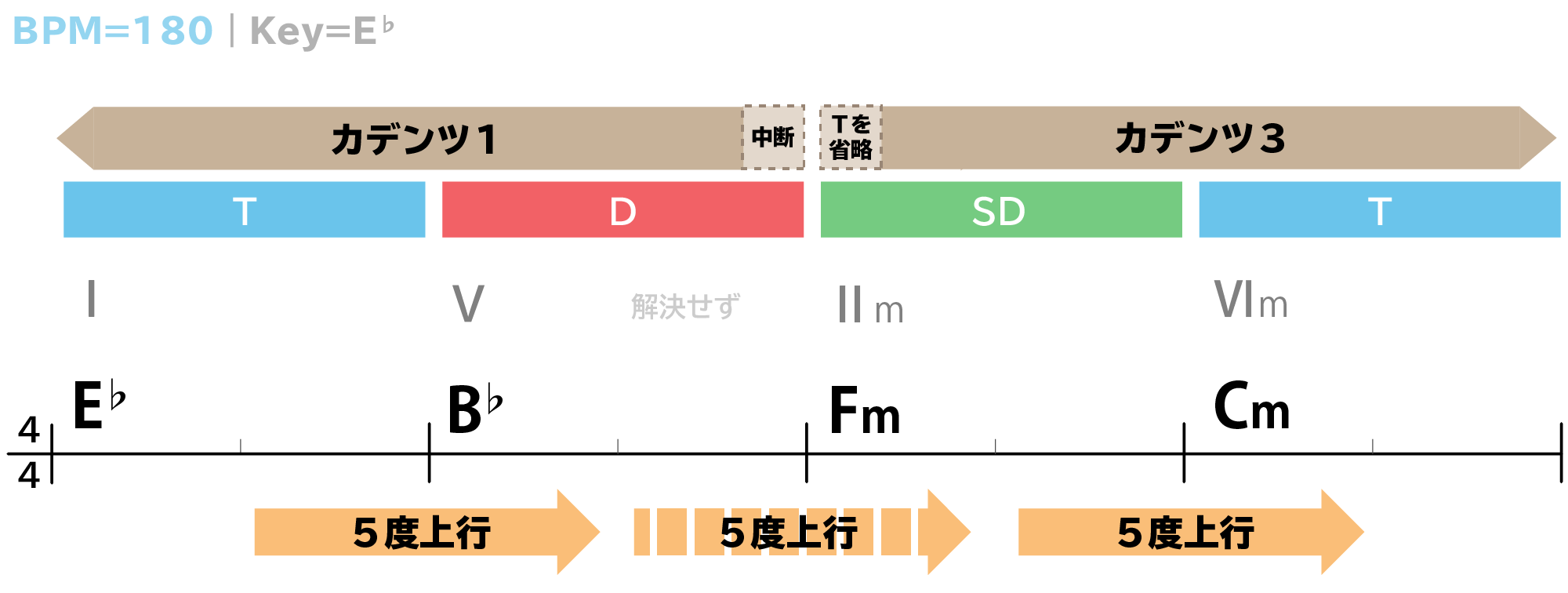

次は、Key=E♭で、Ⅰ:E♭から始まる5度上行進行を作りましょう。

- 練習問題4 答え

-

こちらもⅠから、矢印をたどっていけば簡単ですね。

2・3小節目のⅤ→Ⅱmの、破滅的・退廃的な響きがたまりませんね。

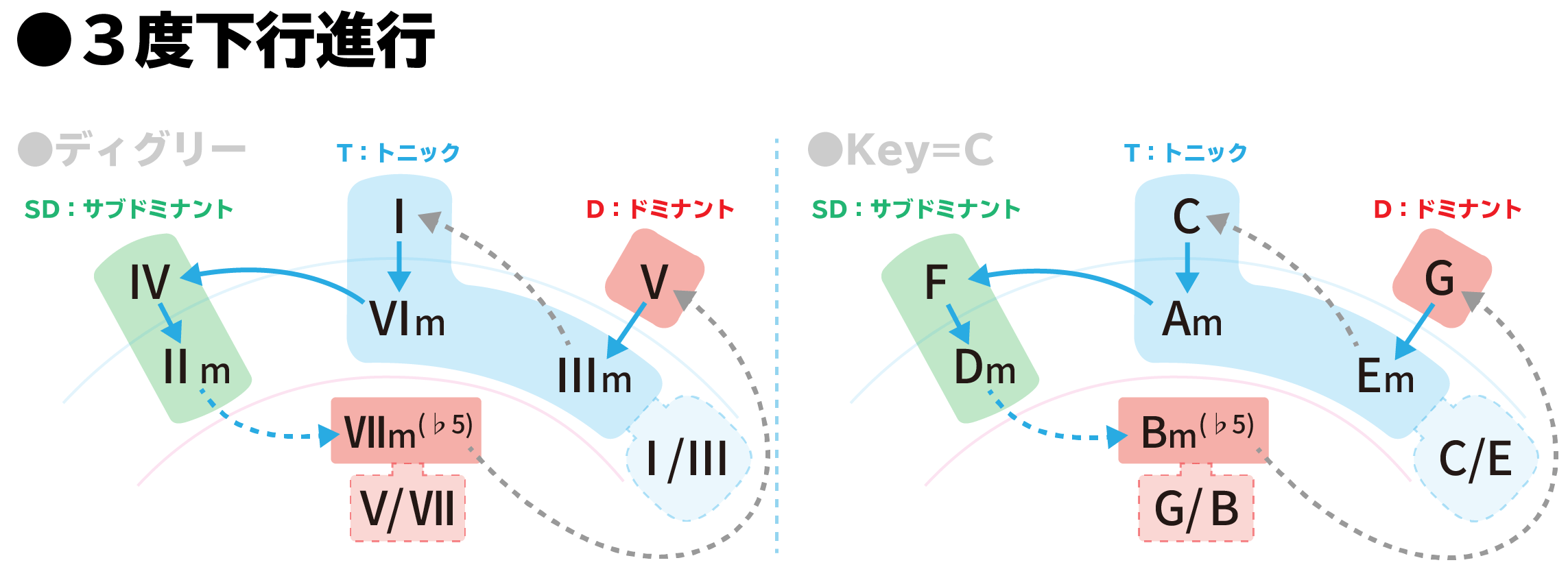

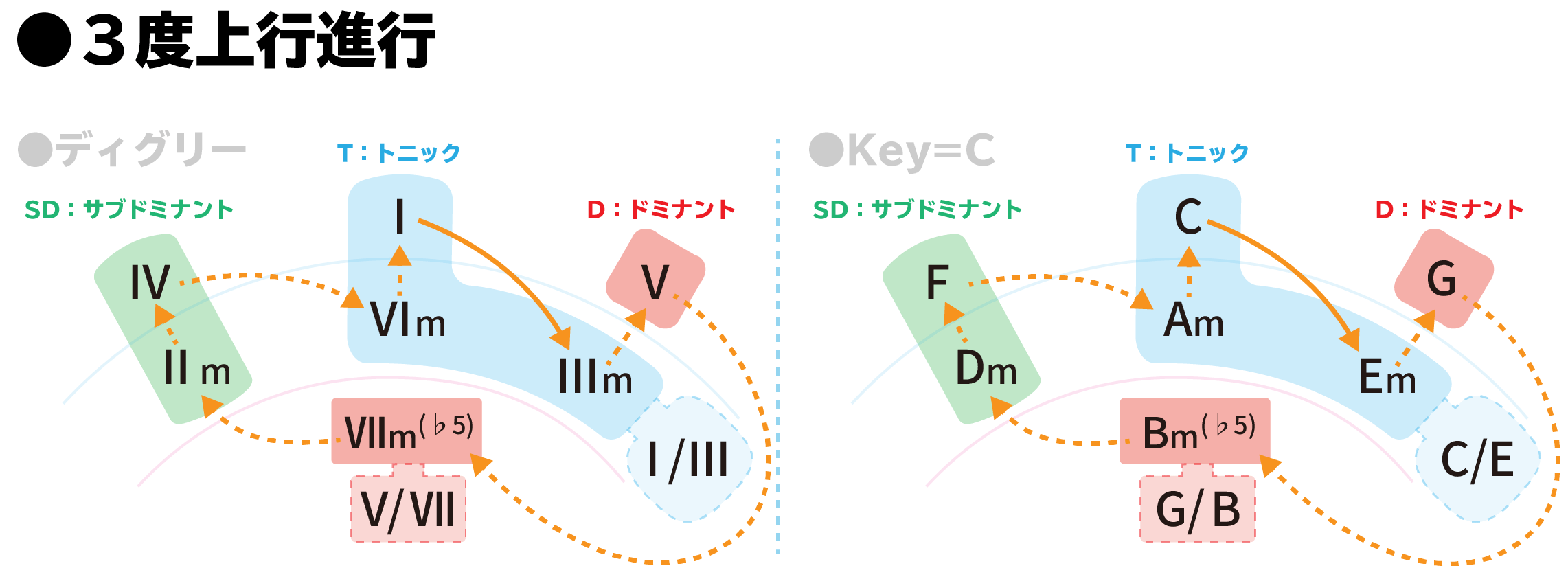

3度進行

3度進行の概要

最後に紹介するのは、3度進行です。

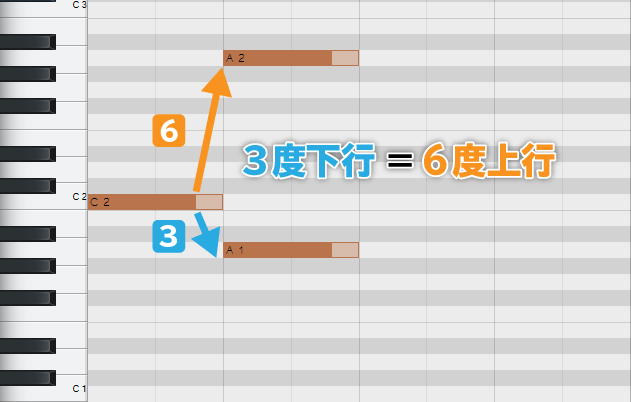

3度進行は、m3(半音3つ分)・M3(半音4つ分)動く動きです。

- m3(短三度):半音3つ分

- M3(長三度):半音4つ分

もっと言えば、メジャースケールにおいて、一つ飛ばした音に進む動きです。例えば、C(ド)から、B(シ)を飛ばしたA(ラ)への動きは3度下行です。

C(ド)より高いA(ラ)に進む場合は、6度上行ともみなせますが、本サイトにおいては、「C→Am」というコード進行は、最低音の3度下行進行と表現します。

逆に、「C→Em」であれば、6度下行ではなく最低音の3度上行進行とみなします。

3度進行の特徴

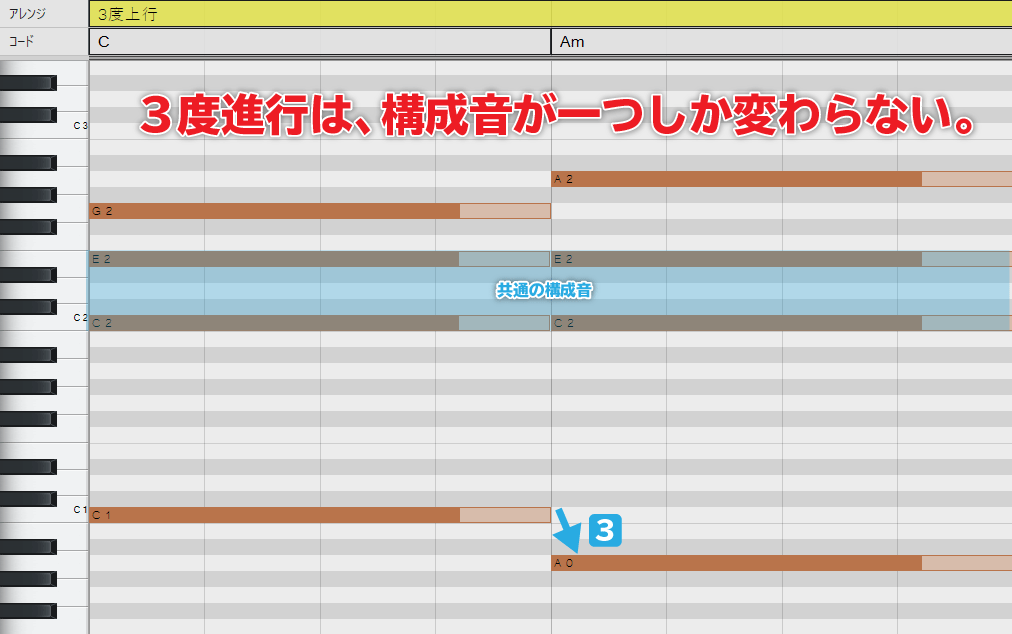

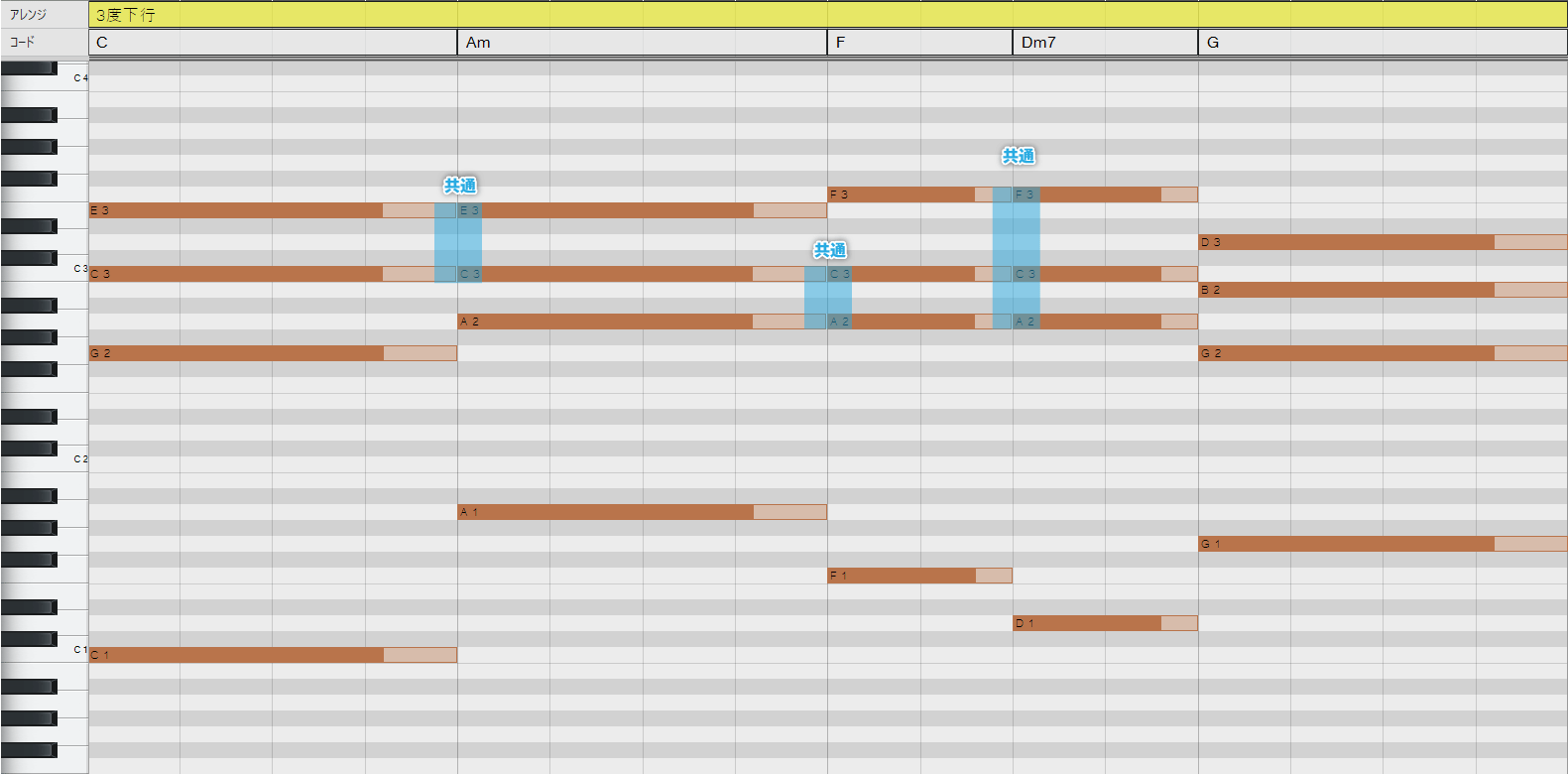

最低音の3度進行で作ったコード進行は、構成音が一つしか変わらないという特徴があります。

構成音が一つしか変わらないということは、その分、印象の変化が少ないということです。

穏やかな印象・淡々と続く感じを演出できるわけですね。

そして、三度進行では、「メジャーコード↔マイナーコード」の入れ替わりが生まれます。(*Ⅱm↔Ⅶm(♭5)の動き以外の場合。) 後に続くコードがメジャーコードなら明るい印象になり、マイナーコードに続くなら暗い印象を生みます。

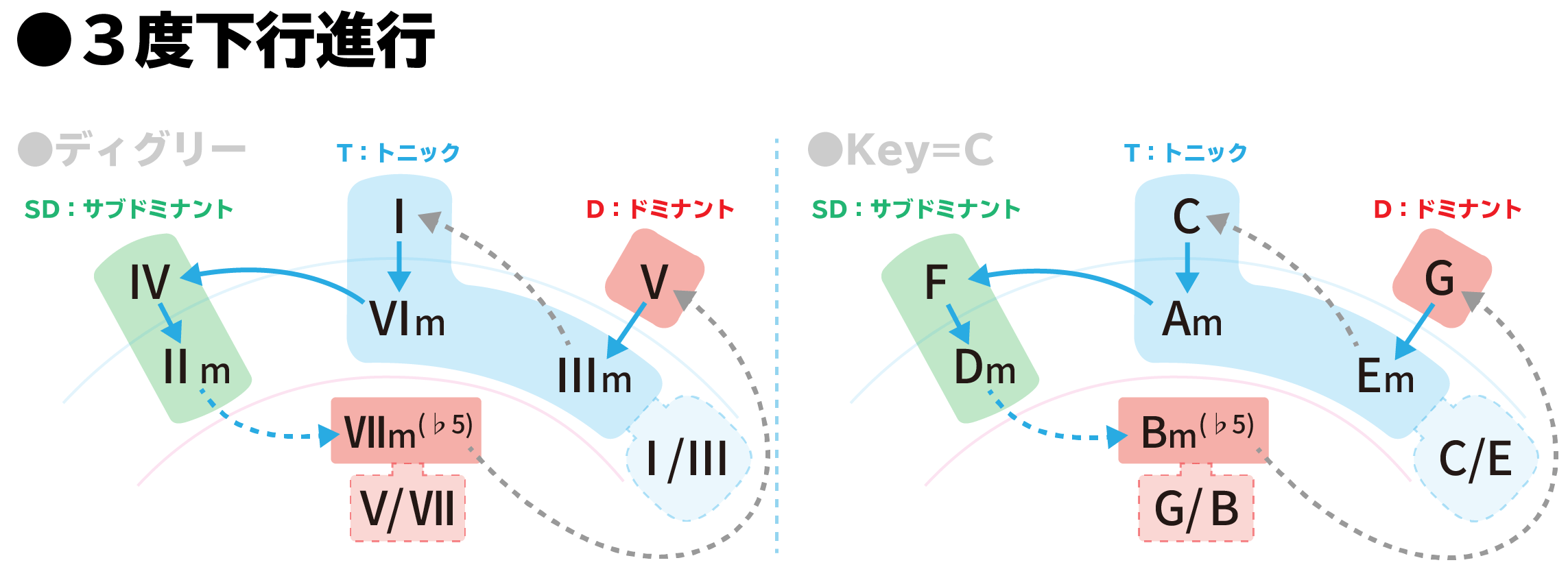

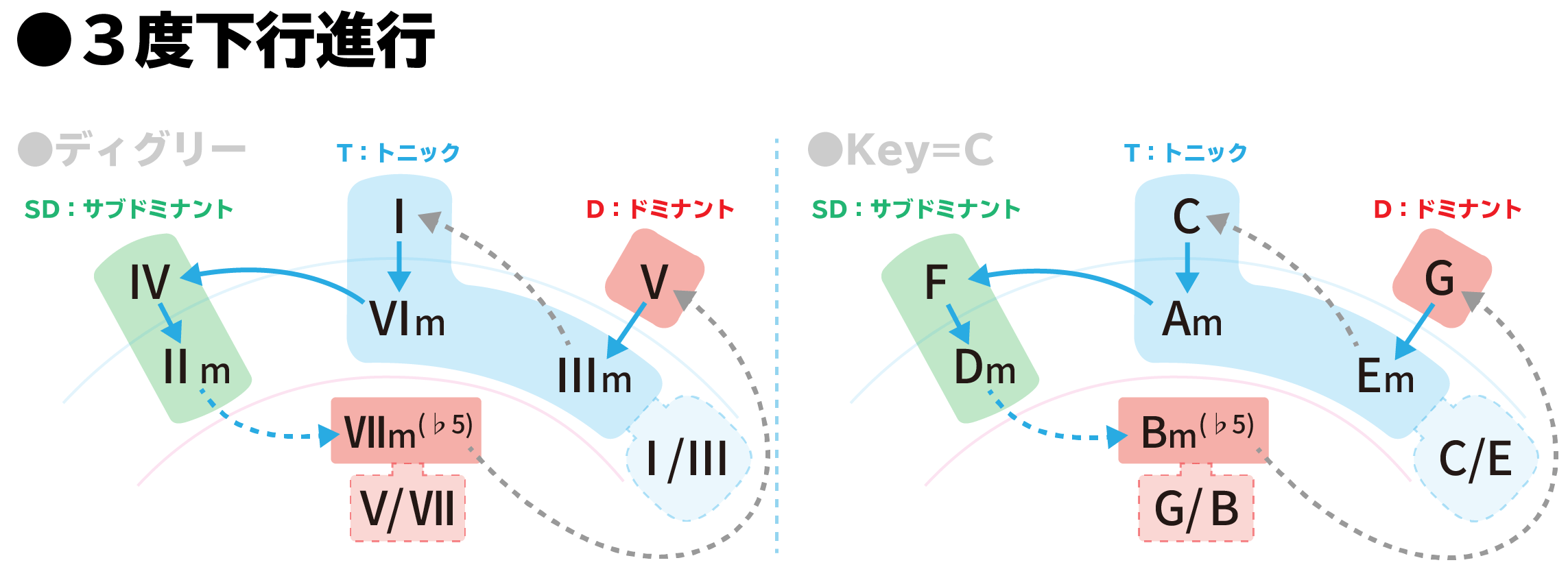

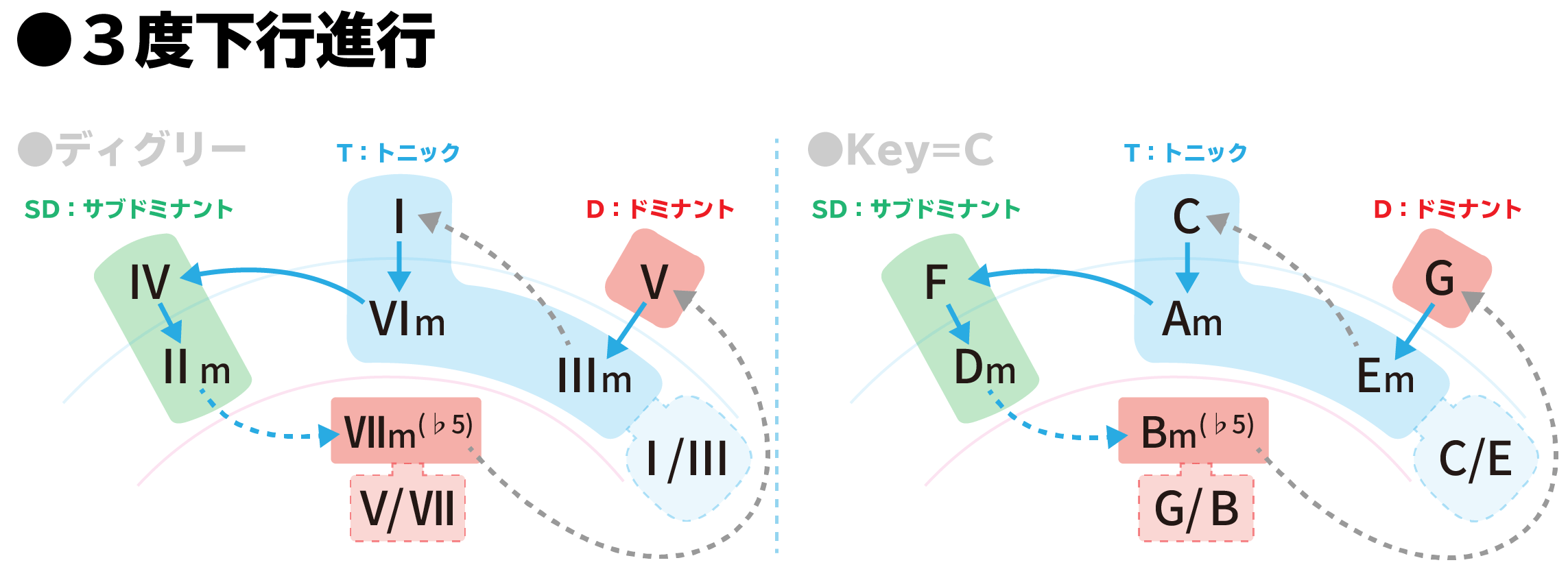

3度下行

それでは、五度圏表における3度下行の流れを見てみます。

- 青色実線:よく使われる流れ。

- 青色点線:頻度は多くないが、不自然ではない流れ

- 灰色点線:あまり使用されない流れ

それでは、3度下行進行の例を見てみます。

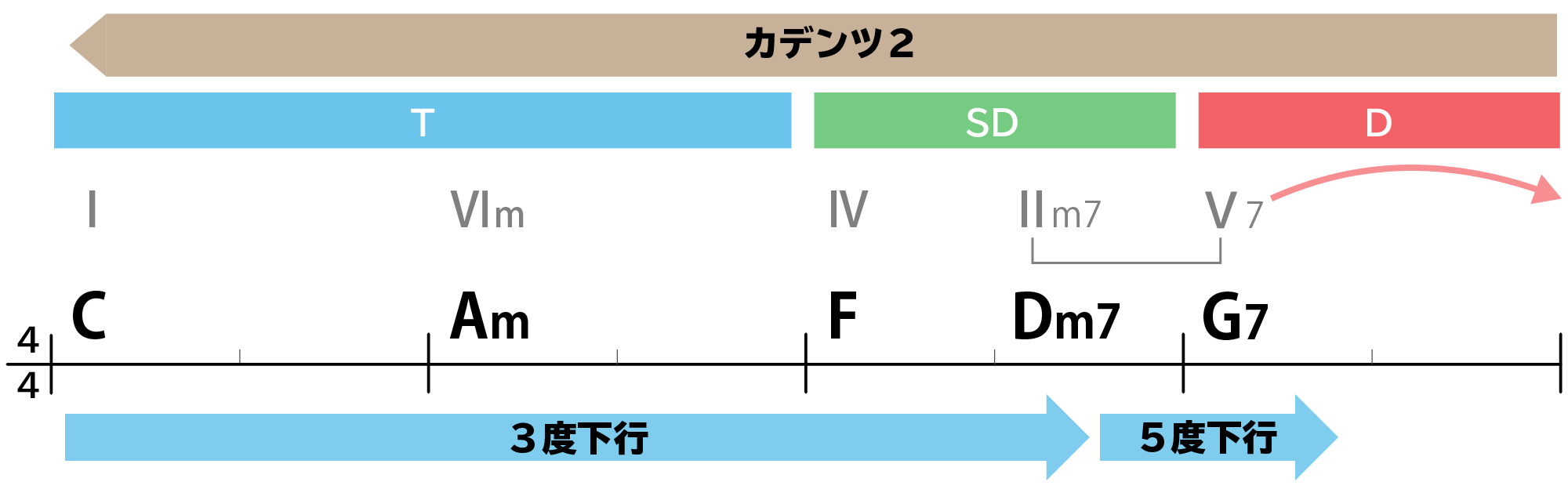

途中まで3度下行が使われ、最後にトゥーファイブの力強い5度下行が使われている例です。

「C→Am→F→Dm7」までは、3度下行の穏やか&のどかな印象がありませんか?

繰り返しになりますが、3度下行は、構成音の変化が少ないです。

このようにのどかで穏やかな流れを作りたい時には、3度進行を意識的に組み込みましょう。

次は、3度下行の中でも、水色点線・灰色点線を見ていきます。

中でも要注意は、意図せず使ってしまいそうなⅢm→Ⅰの流れです。

- 【要チェック】Ⅲm→Ⅰ Em→C

-

トニックの連続なので、普通に使いそうな流れですが、うまく働かないことも多い流れです。

Ⅲm自体が、トニック・ドミナント、どちらの特徴も持っているとお伝えしました。

Ⅲm→Ⅰは、解決したようなそうでもないような……とどっちつかずの印象を与えるのです。

最後、ズッコケてしまうような感じがありませんか?

ちなみに、4小節目をコードAmにすると、JPop黄金進行となります。

- Ⅱm→Ⅶm(♭5) Dm→Bm(♭5)

-

頻出なわけではありませんが、わりと組み立てやすい流れです。

Bm(♭5)は、言い換えるとG7(omit1)です。(omit1は、ルート音の省略という意味です。)

そのため、Dm→G7(omit1)という、トゥーファイブに似たような流れで使えるのではないかと私は考えています。

- Ⅶm(♭5)→Ⅴ Bm(♭5)→G

-

Bm(♭5)は、G7(omit1)と構成音が同じです。

そのため、Bm(♭5)→Gは、印象が変わりづらく、かつマイナーからメジャーコードへの少し明るい変化を起こします。

う~ん……という方もいるでしょうね。

「わざわざ怪しげにしてから、明るいサウンドにする意図が、その楽曲にあるかどうか」が、この流れを使うかどうかにかかっています。

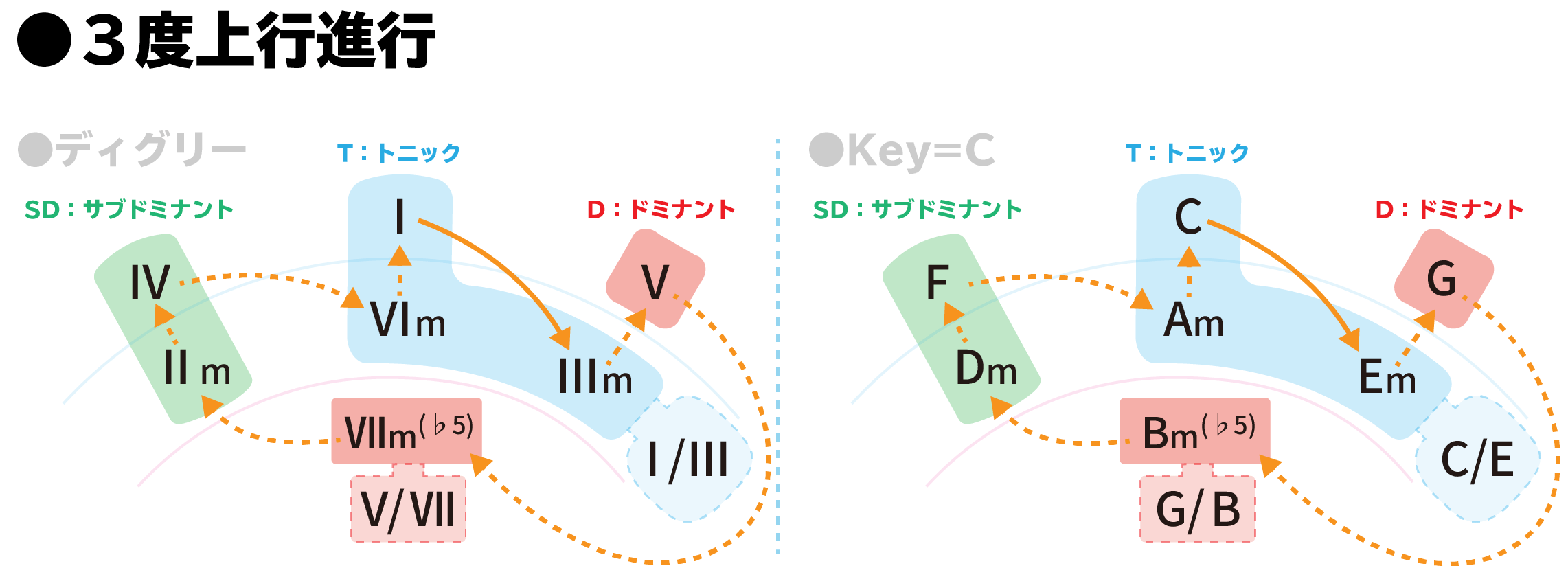

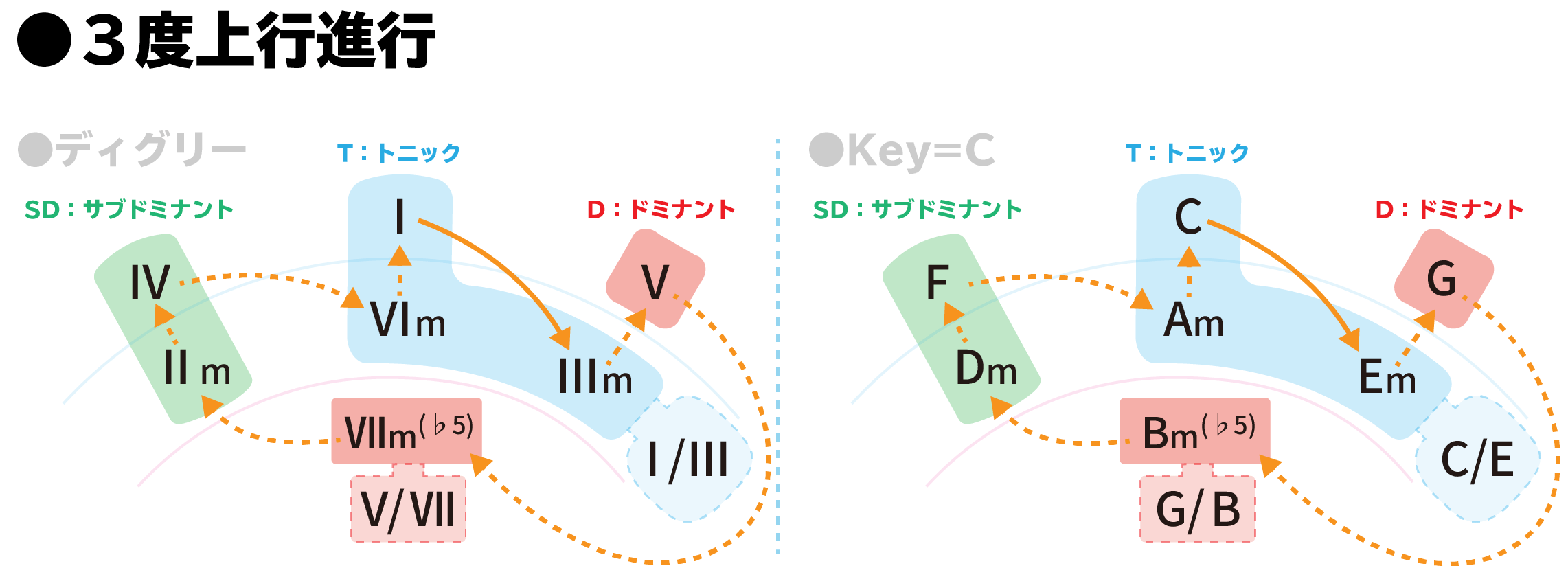

3度上行

メジャースケール上で、一つ飛ばしして上の音に進むのが3度上行です。

3度上行は、Ⅰ→Ⅲmを除いて、ほとんどが点線になっています。

昔ながらの音楽理論では、あまり推奨されていない流ればかりですが、現代ポップスにおいては、通常利用されることも多いのが3度上行と言えます。

例を2つほどご覧頂きます。

1つ目の例は、リピートして聴いてみましょう。

「Dm→F→Am」という3度上行の流れが、穏やかながら徐々に変化していく、ざわざわとした感情を引き立てています。

リピートの「G→Dm」の流れは、既に説明した5度上行です。トニックに解決しないので、逆にどこまでも続いていくかのような印象を与えていますね。

今度は、Bm(♭5)を活用した流れを見てみます。

Bm(♭5)→Dmは、わりと使い所がありそうな特徴的な響きだと思います。

G→Bm(♭5)は、言い換えると、G→G7(omit1)/B なので、ドミナントとしてトニックのC・Amに順次進行する分には相性が良い流れです。

上記の例のように、3度上行は、クラシックではほとんど使われないものの、ポップスではうまく活用する方法がありそうな可能性を秘めている流れと言えます。

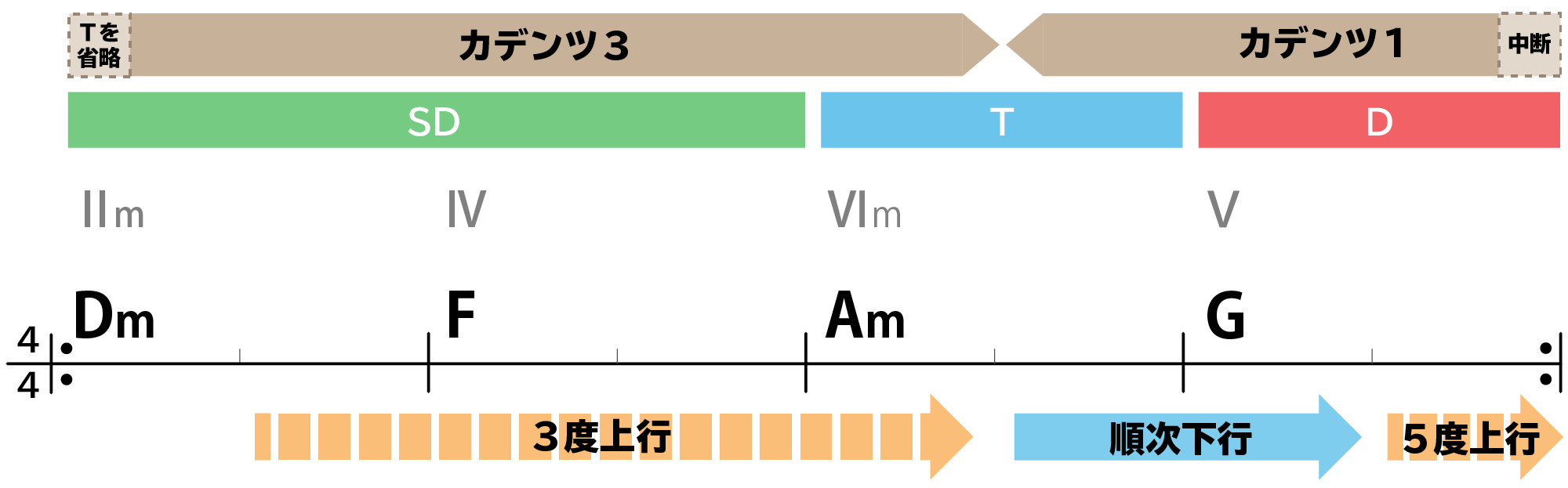

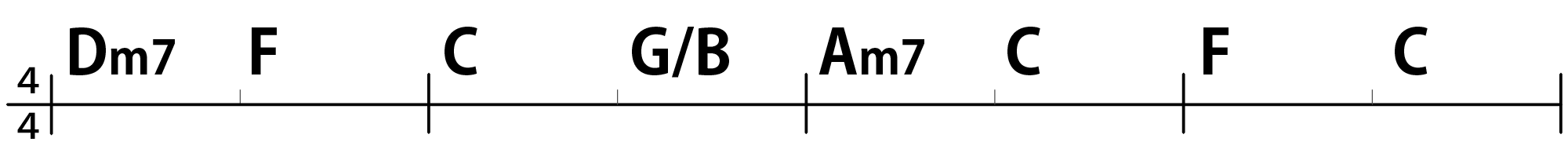

練習問題:3度進行を読み解こう。

練習問題5

次のコード進行の内、3度進行はどこにあるでしょうか?

- 練習問題5 答え

-

3度進行が使われているのは、以下の通り。

該当箇所で、3度進行特有の構成音の変化の少ない穏やかさを感じます。

メジャーコードからマイナーコード、あるいはその逆で、明暗が変化するのも感じてみましょう。

特に、Am→Cの動きは、明るさを感じる響きだと思います。

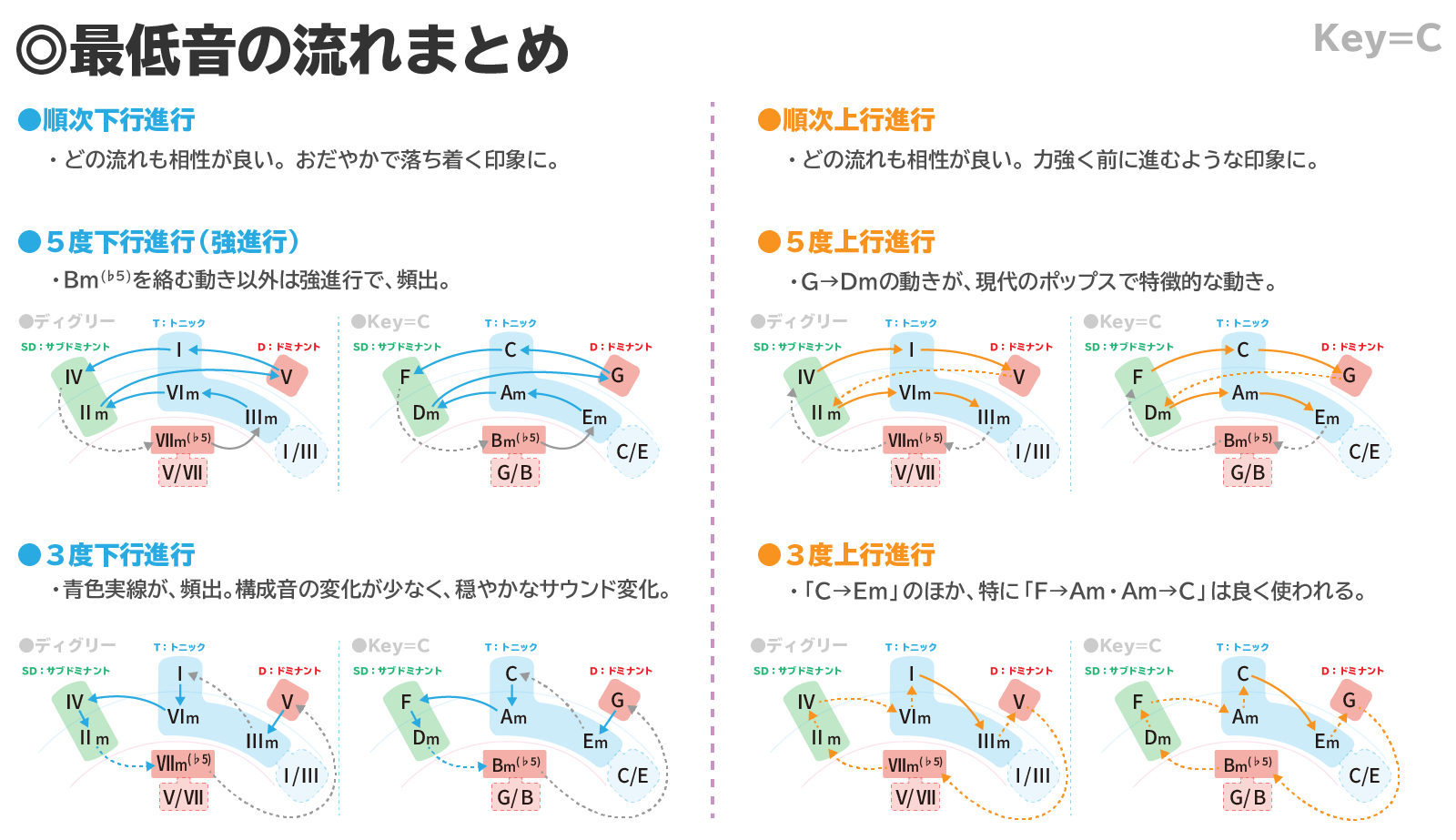

最低音の動きまとめ

順次進行

順次進行は、全て相性が良いです。

最低音が上下に一つ動くコード進行は、基本的に違和感なく使えると考えてOK。

- 上行は、力強く前に進むような印象に。

- 下行は、おだやかで落ち着く印象に。

5度下行:強進行

5度下行は、Ⅶm(♭5)を絡む動き以外は強進行で、頻出です。

5度上行

5度上行は、Ⅴ→Ⅱmの動きが、現代のポップスで特徴的な動きといえます。

3度下行

3度下行は、青色実線が、頻出です。

構成音の変化が少ないので、穏やかなサウンド変化です。

3度上行

3度上行は、「Ⅰ→Ⅲm」のほか、特に「Ⅳ→Ⅵm・Ⅵm→Ⅰ」は良く使われます。

資料

他のキーについては、下記記事を参考。

オンコードの扱いは?

ここまで、オンコードについて触れてきませんでした。

基本的には、最低音の動きで考えるので、Ⅰ/Ⅲ・Ⅲm、Ⅴ/Ⅶ・Ⅶm(♭5)は、それぞれ同じように捉えて大丈夫です。

Ⅲm・Ⅶm(♭5)の方が、マイナーコードの悲劇的な印象を与えられますので、適宜オンコードと入れ替えて試してみましょう。

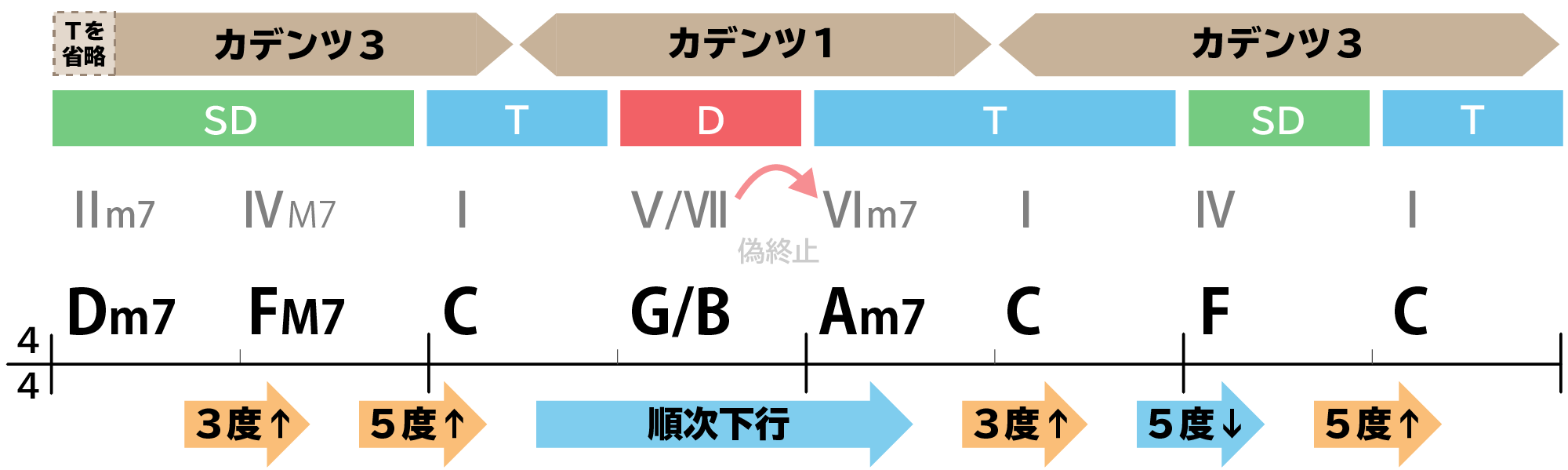

練習問題:最低音の動きを分析しよう

それでは、今までのことを踏まえて、練習問題に挑んでみましょう。

次の進行の機能やカデンツ・最低音の動きを、書き出しましょう。

- 練習問題6 答え

-

全部、分析するとなると、中々大変だったかもしれませんね。

1小節目から見ていきましょう。

3度進行は、構成音の変化が少ないのが特徴ですが、「Dm7→FM7」と、マイナーからメジャーコードへの変化には明るさと前向きさを感じます。

2小節目からは順次下行で、なだからに落ち着きのある流れです。

3小節目で再度3度上行があり、「Am7→C」へのかすかな前向きさを感じますね。

3・4小節目は、「C→F→C」という5度進行で終わります。

まとめ

以上、コード進行における最低音の動きを解説しました。

文中でも書きましたが、全ての進行を最低音の動きから作れば良いということではありません。

カデンツ・ドミナントモーションとも合わせて考えることで、より多様な進行を作れます。

今までの内容で、横の視点:コード進行の流れの基礎は、ほとんど伝授しました!

メロディーにコードを付けられる日は、すぐそこ!

でも、キーが分からなければ、コード付けは始まりません。

メロディーにコードを付けられる日は、すぐそこ!

でも、キーが分からなければ、コード付けは始まりません。

次の記事では、「キーを見つける力」を身につけます!

「キー探しはバッチリ!」という方は、次章以降の学びをまとめた上巻の内容をご覧ください!