【音楽基礎1】音の名前・高さ

さぁ!

いきなりコードを学ぶ前に、まずは最低限知っておくべき音楽の基礎知識を学びましょう。

本記事のテーマは、音の名前・高さです。

音高・音程・度数という言葉は聴いたことがありますか?

聴いたことがない方は、必見です!

音の名前

ローマ字が表すもの

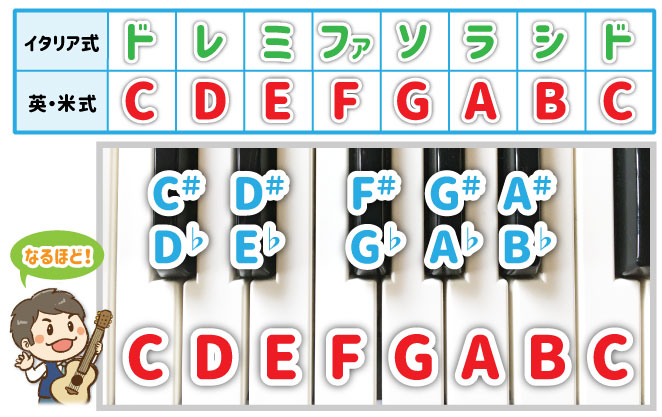

音楽を始めると、「A・B・C……」などのローマ字が出てきます。

このローマ字は何を表しているのでしょうか?

音楽を始めると、「A・B・C……」などのローマ字が出てきます。このローマ字は何を表しているのでしょうか?

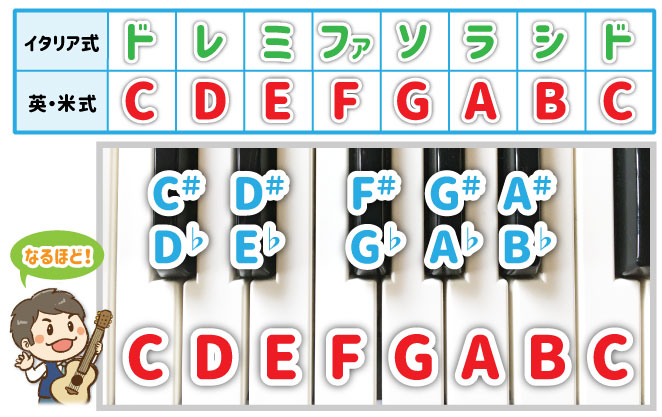

学校の音楽の授業で「ドレミファソラシド」を習いましたよね。

これはイタリア式が元になっています。

学校の音楽の授業で「ドレミファソラシド」を習いましたよね。これはイタリア式が元になっています。

「ドレミファソラシド」を日本式では「ハニホヘトイロハ」、英・米式では「CDEFGABC」と表現するのです。

これらの「ドレミファソラシド」「CDEFGAB」という音の高さの名前を、音名(おんめい)といいます。

半音・全音

さて。

先ほど画像のピアノの黒鍵には、#(シャープ)・♭(フラット)が付いていますね。

#は、半音1つ分高い音を表し、♭は、半音1つ分低い音を表します。

- C(ド)からC#(ド)の距離は、半音1つ分と数えます。

- C(ド)からD(レ)までの距離は、半音2つ分で、全音1つ分と数えます。

ここで大事なのは、半音2つ=全音1つということです。

ピアノの鍵盤は、右に進むにつれ、高い音が出ます。

もし「F(ファ)から、全音1つ分高い音は?」という問いがあれば、半音2つ分右にあるG(ソ)が正解です。

【練習問題1】半音・全音クイズ

それでは、練習問題に挑戦です!

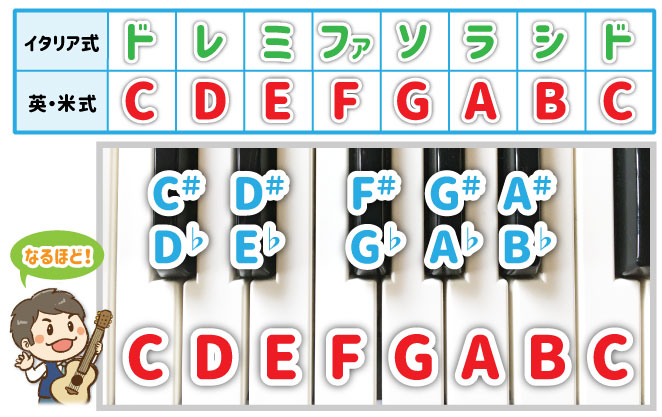

画像を見ながら、次の問題に答えてみましょう!

- C(ド)からE(ミ)までは、半音いくつ分? 全音いくつ分?

-

半音4つ分・全音2つ分

- C(ド)からG(ソ)までは、半音いくつ分?

-

半音7つ分

- 低いC(ド)から、高いC(ド)までは、半音いくつ分?

-

12個分

- E(ミ)から、半音5つ分高い音は、何の音?

-

A(ラ)

- B(シ)から、全音3つ分低い音は、何の音?

-

半音6つ分低い音なので、F(ファ)

ローマ字には二つの意味がある

実は、ローマ字には二つの意味があります。

- コードとしての「C」:ドミソという音の重なり

- 音名としての「C」:ドという音名

表記上は同じなので、混乱するかもしれません。

コード・音名、どちらを表しているかは、文脈で判断する必要があります。

次のような文章では、どうでしょうか?

最初のCはコードを表し、後のC・E・Gは音名を表しています。

本サイトでは分かりやすいように、C(ド)・E(ミ)といった具合に、イタリア式の音名も同時に記載していきます。

音高

音高とは?

音高(おんこう)も、音名と同じく、音の高さを表します。

違いは、音高がどの高さのC(ド)なのかも表すことです。

音名は、低い音から高い音に進むにつれ、「CDEFGAB CDEFGAB CDE~」というように、同じ名前の音が繰り返し出てきます。

一口にC(ド)と言われても、「どの高さのC(ド)なの?」と疑問が生まれる場面が多々でてきますね!

それで、音高が必要なのです!

さて。

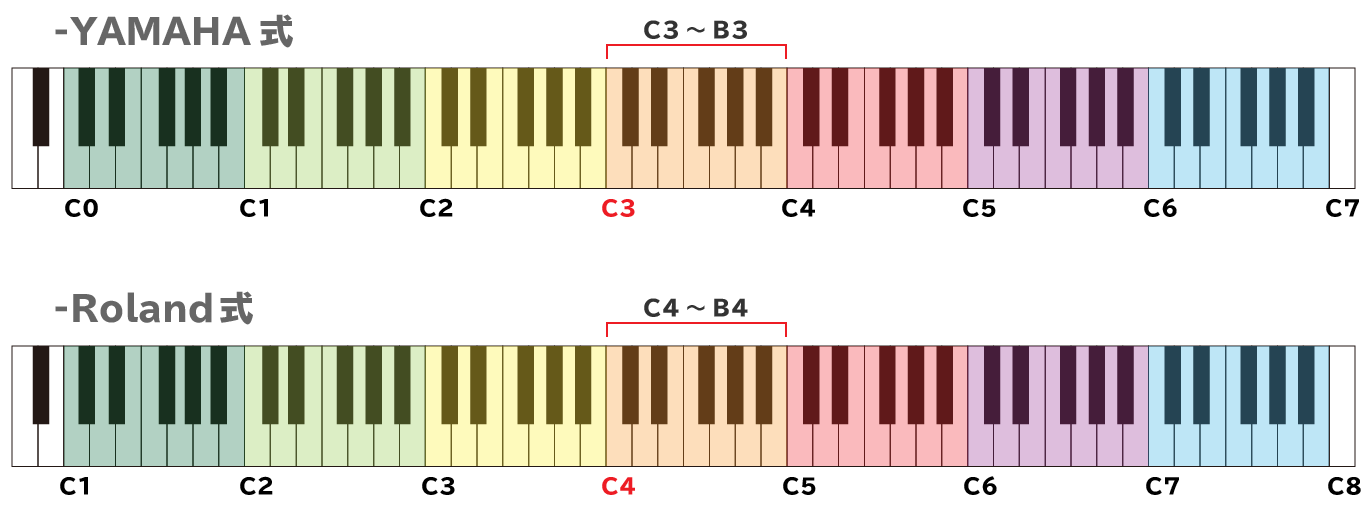

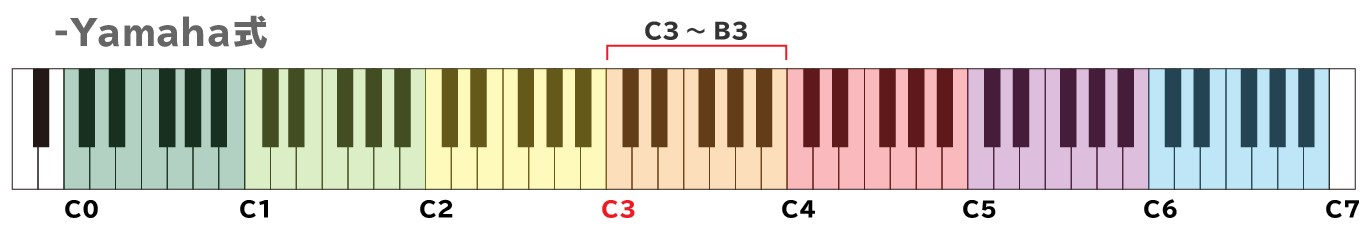

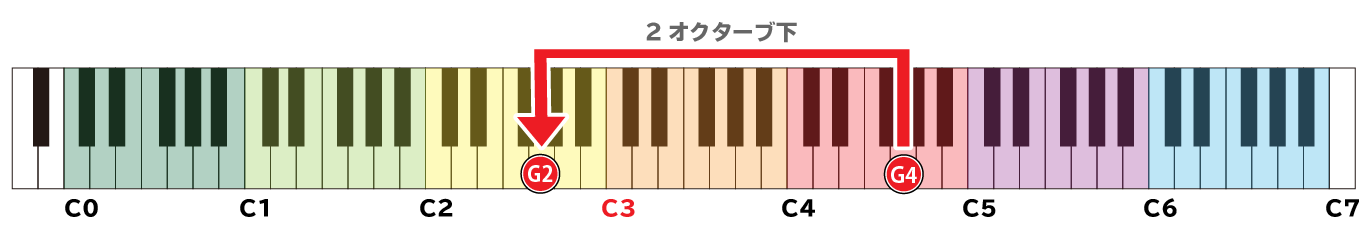

ピアノは88鍵ありますが、各鍵盤に番号が付けられています。YAMAHA式とRoland式があり、違いは、中央の鍵盤がC3なのかC4なのかです。

多くのDAW(パソコンで音楽を作るためのソフトウェア)では、YAMAHA式を採用しており、中央の鍵盤をC3とします。(本サイトもYAMAHA式で考えます。)

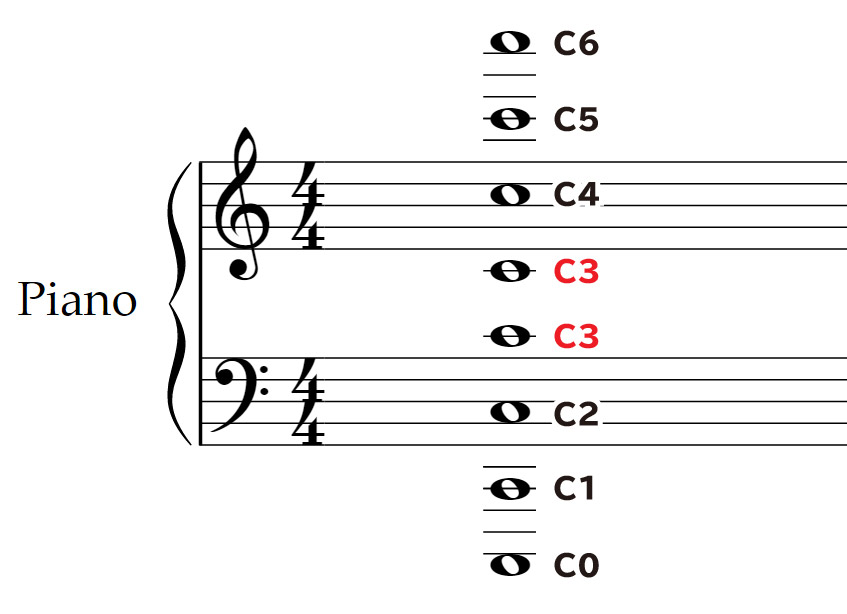

ちなみに、楽譜で考えると、次のようになります。

同じC(ド)でもたくさんありますね。

音名が同じでも音高が違う音は、オクターブ違いと表現します。

- C3は、C2より1オクターブ高い。

- C5は、C3より2オクターブ高い。

という使い方をします。

【練習問題2】音高クイズ

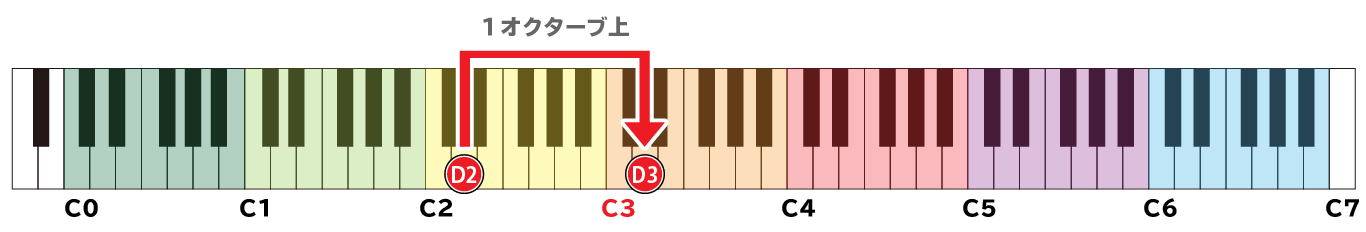

- D2から、1オクターブ高い音は、音高で答えると何?

-

答えは、D3です。

- G4から、2オクターブ低い音は、何?

-

答えは、G2です。

音程(度数)

音程(度数)とは?

カラオケで、「音程が悪い。」なんて言うことがありますよね。

でも、音程って一体なんなのでしょう?

音程は、二つの音の高さの間隔のことで、半音いくつ分かで数えます。

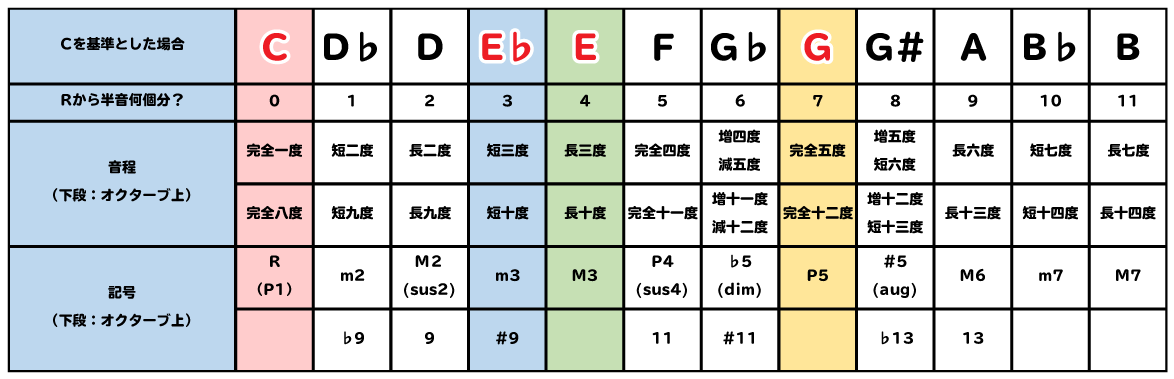

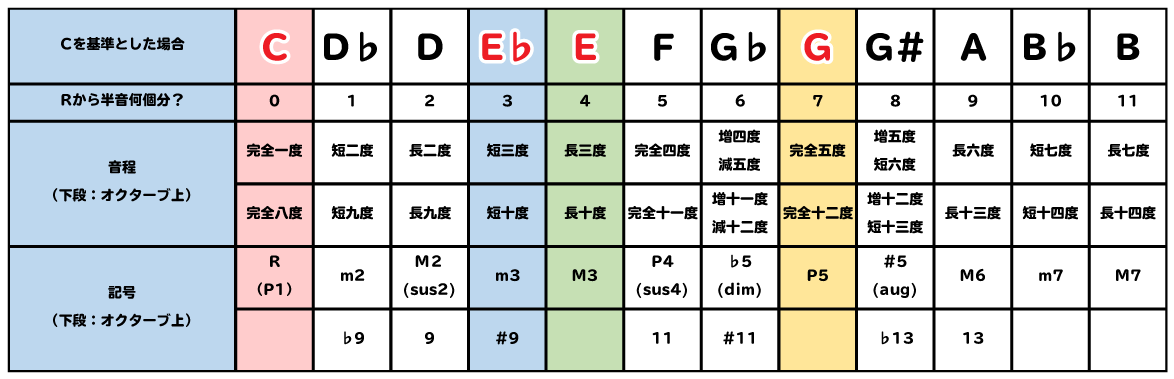

そして、その半音の個数に応じた名前があり、「○度」と表記します。

この◯度という単位を、度数といいます。

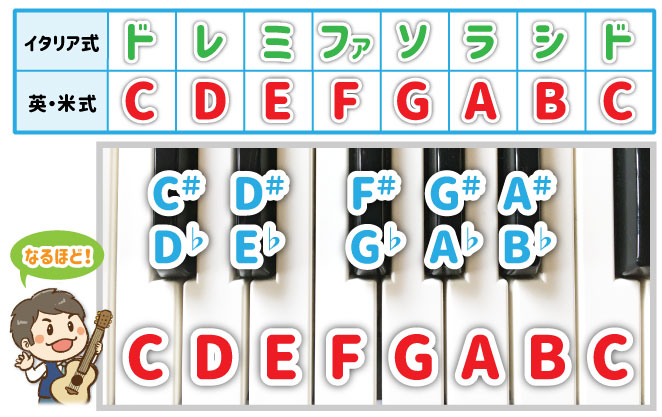

次の表で、C(ド)とG(ソ)の音程を見てみましょう。

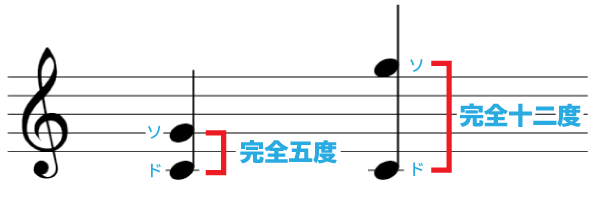

Cから見てGは、半音7つ分上の高さで、音程は完全五度の関係にあります。オクターブ上のGだと、完全十二度と数えます。

音程は、記号でも表せます。

音程は、音同士の間隔を意味します。

そのため、C(ド)とG(ソ)の関係であれば、「G(ソ)は、C(ド)よりP5(完全五度)上の音」と表現するのが正しいです。

ですが実用的には、「CのP5はG」という具合に、基準の音から上に数えて表現することが多いですね。

「C(ド)のM3(長三度)の音は?」という問いなら、半音4つ分高いE(ミ)が正解です。

【練習問題3】度数・音程クイズ

次の問題に挑戦してみましょう。

- C(ド)の、M2(長二度)の音は?

-

答えは、D(レ)です。

M2(長二度)は、半音2つ分の距離です。

C(ド)から数えて、半音2つ分高い音は、D(レ)ですね。

- G(ソ)の、M2(長二度)下の音は?

-

答えは、F(ファ)です。

M2(長二度)は、半音2つ分の距離です。

G(ソ)より半音2つ分低い音なので、F(ファ)が答えです。

- D(レ)の、P5(完全五度)の音は?

-

答えは、A(ラ)です。

P5(完全五度)は、半音7つ分の距離です。

D(レ)から半音7つ分高い音は、A(ラ)です。

- E(ミ)の、11(完全十一度)の音は?

-

答えは、A(ラ)です!

11(完全十一度)は、P4(完全四度)のオクターブ上の音です。

そして、P4(完全四度)は、半音5つ分の距離です。E(ミ)から、半音5つ分高い音は、A(ラ)です。

まとめ

以上が、音名・音高・音程の解説でした。

音程・度数については、少し話が複雑だったかもしれません。

改めて第2章で学び直しますので、ご安心を!

今は「CDEFGAB=ドレミファソラシド」だということを、覚えておきましょう。

続く記事では、「音の長さ・早さ」を学びます。

分からないところがあっても、当たり前です!

ゆっくり焦らなくて大丈夫。確実に一歩ずつ記事を読んでいきましょう。

また、「コード付けができると、どんな風になれるんだろう」と感じたなら、上巻で学べる内容も、ぜひチェックしてみてくださいね!