その2.コード進行の打ち込み:ボイシング

前の記事では、コード記号から構成音を導き出せると学びました。

この記事では、覚えたコード記号を使い、実際にDAWにコード進行を打ち込んでみましょう!

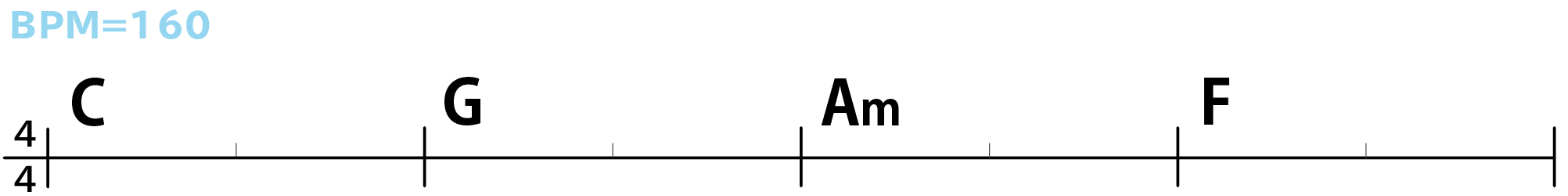

メジャー・マイナーコードを使ったコード進行

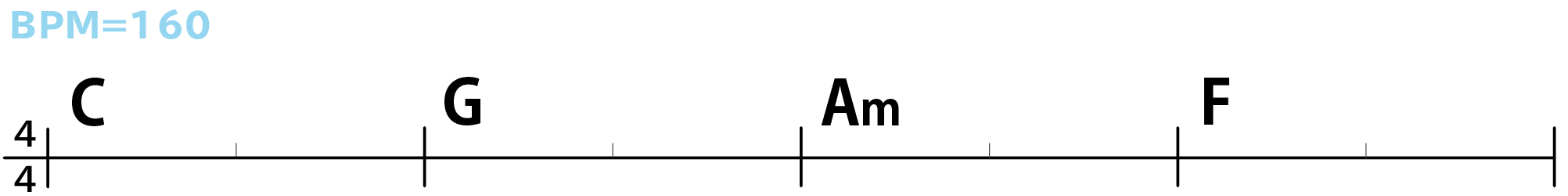

それでは、早速コード進行を打ち込みます。

解説を見ながら、DAWで真似して打ち込んでみましょう!

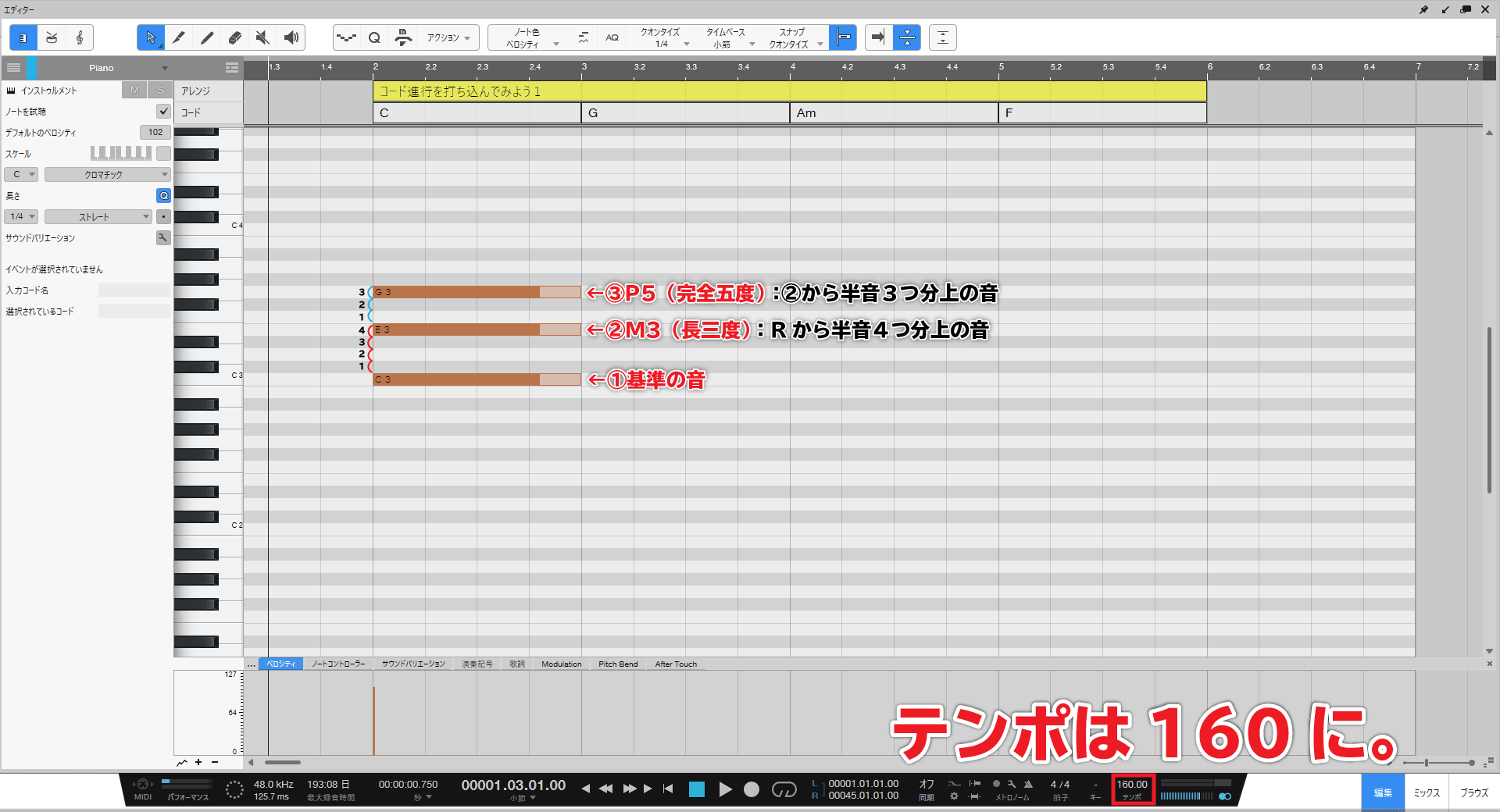

BPMは、テンポのことです。今回は、160と設定して打ち込んでみましょう。

4/4は、4拍子のことです。

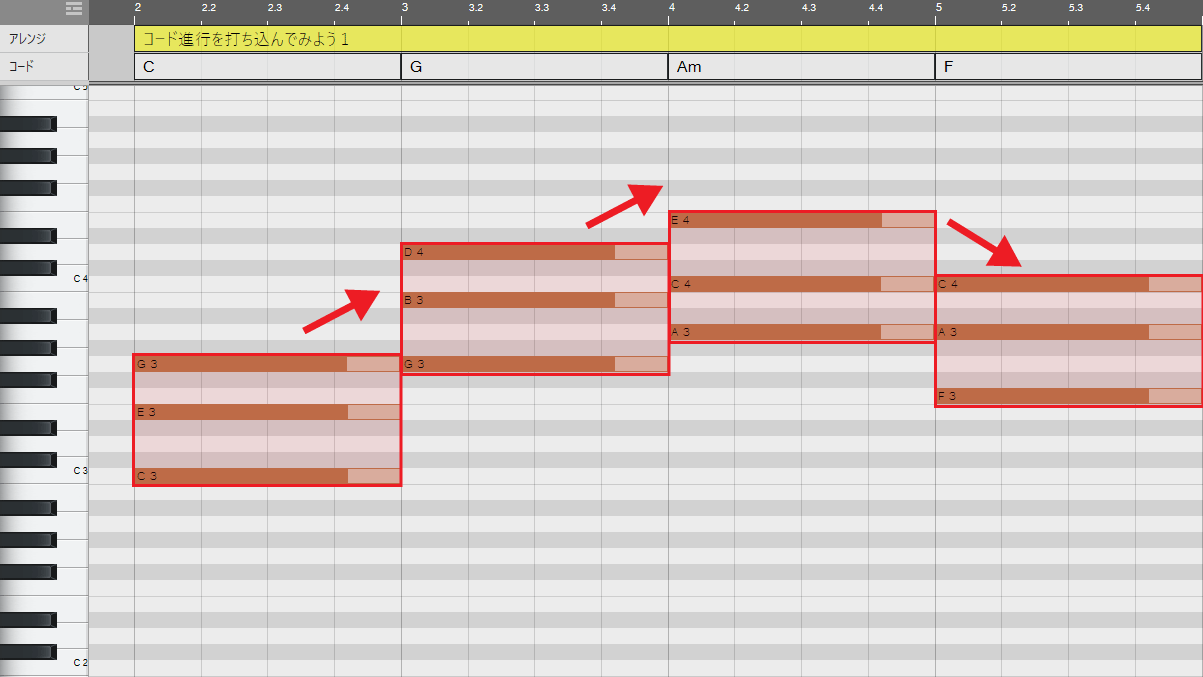

まずは、1小節目のコードCを打ち込みます。

メジャーコードの構成音は、

- R:基準の音

- M3(長三度):Rから半音4つ分上の音

- P5(完全五度):②から半音3つ分上の音(Rから半音7つ分上の音)

でした。順番に打ち込んでいきましょう。

2小節目のコードGも、G(ソ)の音から、同じように打ち込みます。

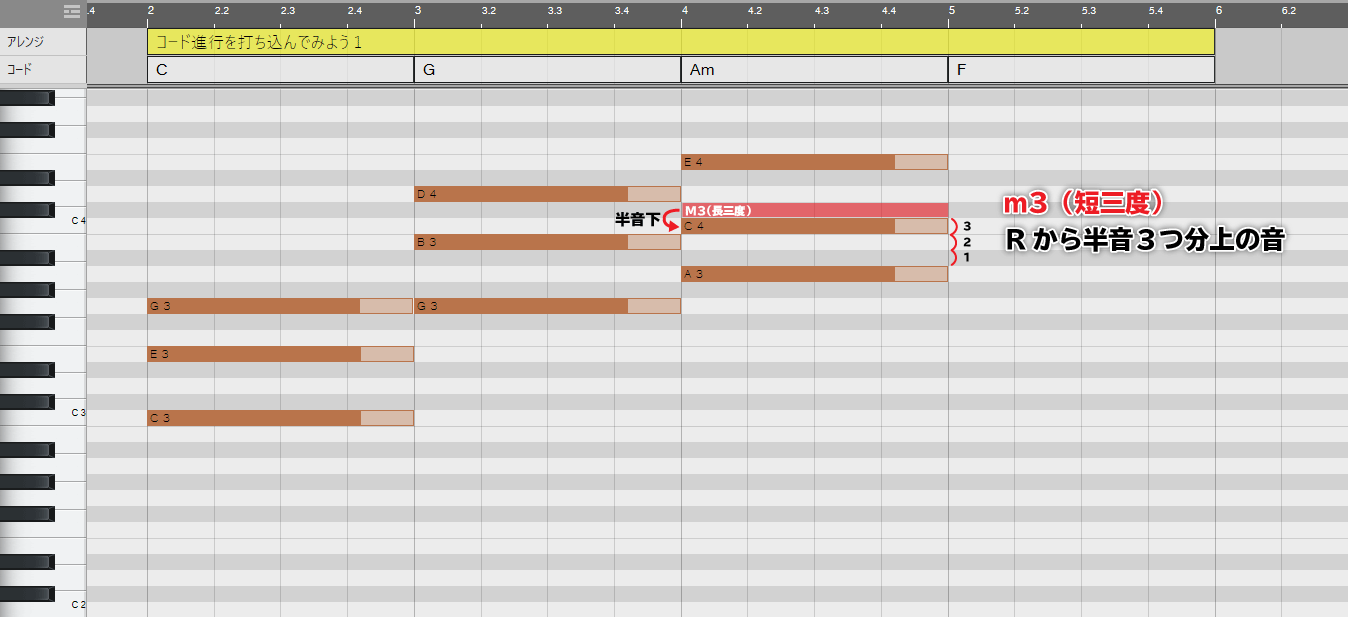

そして、3小節目のコードAmは、“m”が付いているので、マイナーコードです。

mが付いている時は、M3(長三度)を半音下げて、m3(短三度)を使うんでしたね。(あるいは、Rから半音3つ分上の音を使う……と考えてもOKです。)

4小節目のコードFも、メジャーコードなので、コードC・Gと同じように打ち込みます。

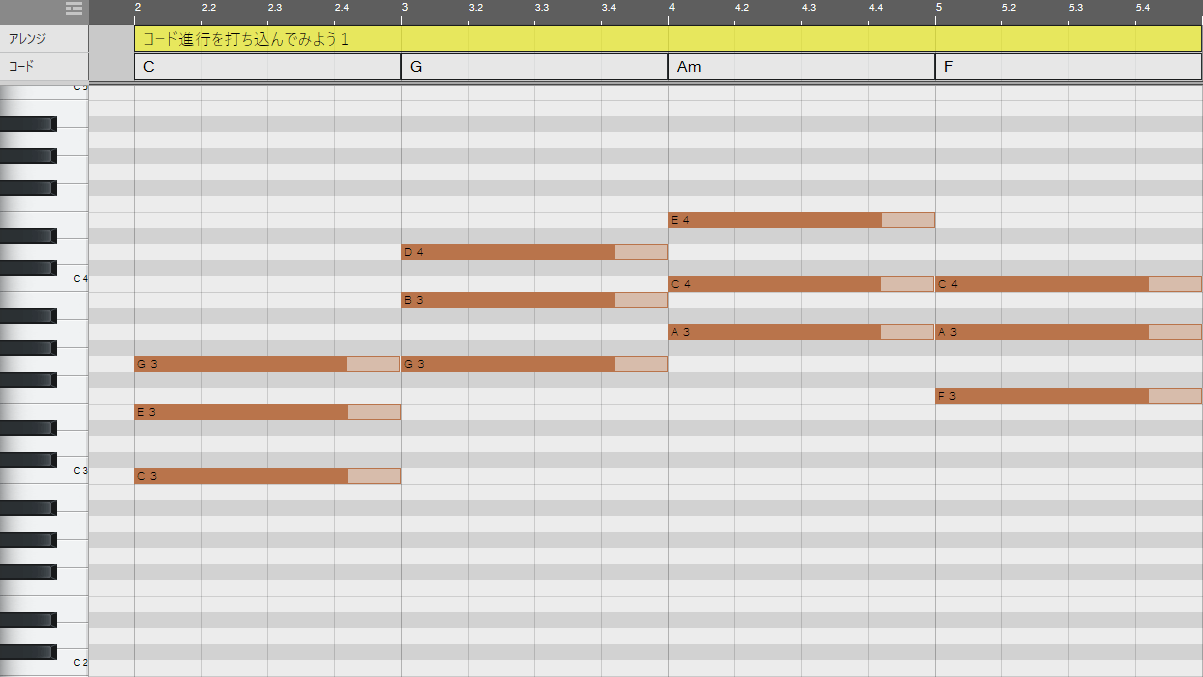

すると、次のように打ち込むことができました。

コード進行を打ち込むことができましたね!

初めてコード進行を打ち込んだ時、私はとても感動しました!!

この感動をぜひ、多くの人に味わって頂きたいです!

実際にDAWに打ち込んでみて下さい!

伴奏らしくしてみよう!

構成音の重ね方を変えてみる。

さぁ!

前の項で、コード進行を打ち込むことができました。

しかし実は、もっと伴奏らしくする方法があるのです!

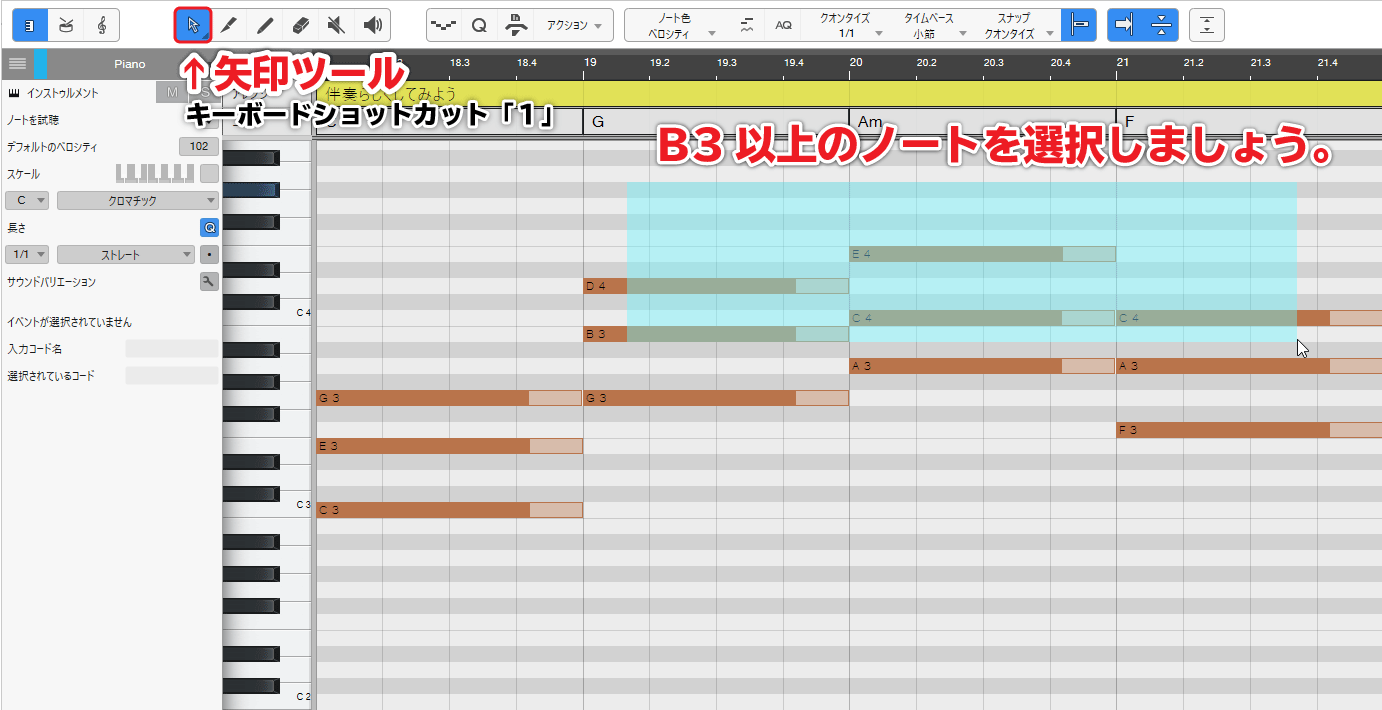

現在の打ち込み内容では、コードによって音が上下に動きすぎていますよね。

特に、3小節目のAmは、構成音がうわずって、伴奏としてはスカスカと聞こえるかもしれません。

というわけで、コードによって構成音が離れすぎないように、構成音の重ね順を変えてみましょう!

まずは、矢印ツールを選択し、2小節目以降のB3以上のノートを全て選択します。

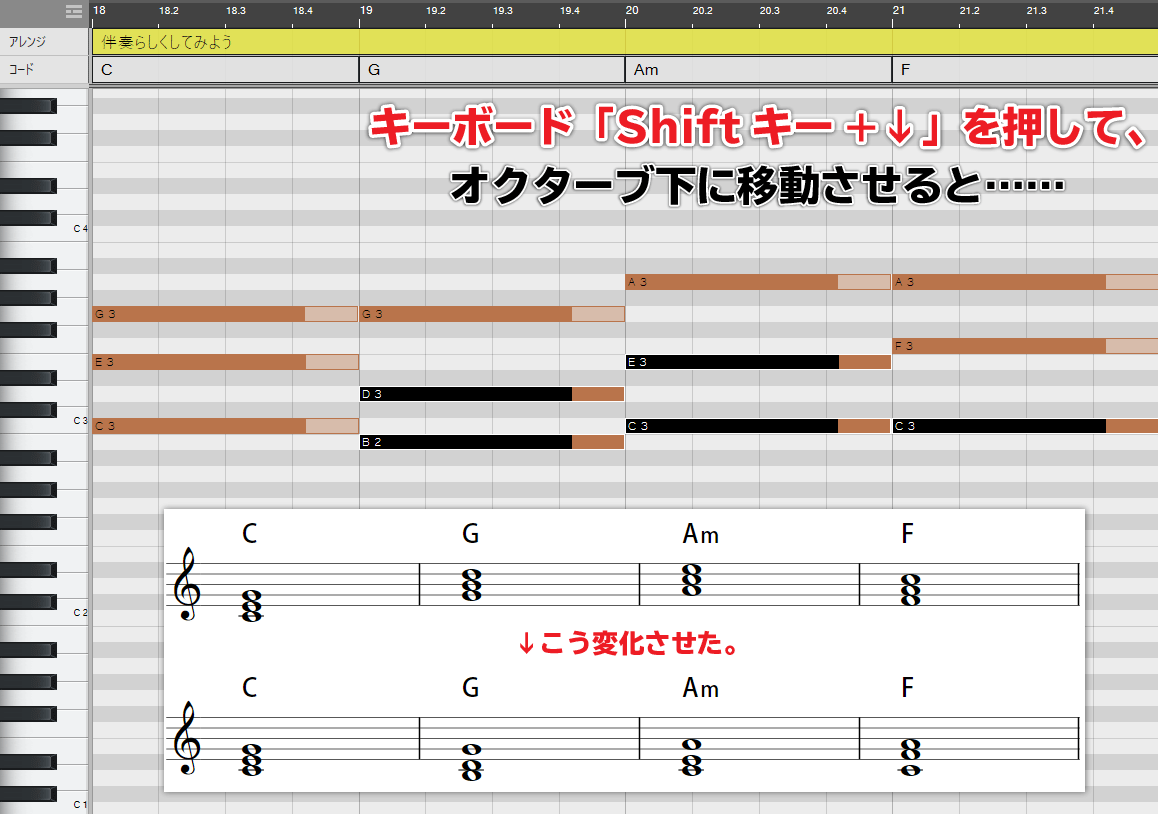

その後、キーボード「Shiftキー+↓」を押して、オクターブ下に移動させます。

最初に打ち込んだ音よりも、構成音の上下が少なくなり、より自然に聞こえるのではないでしょうか。

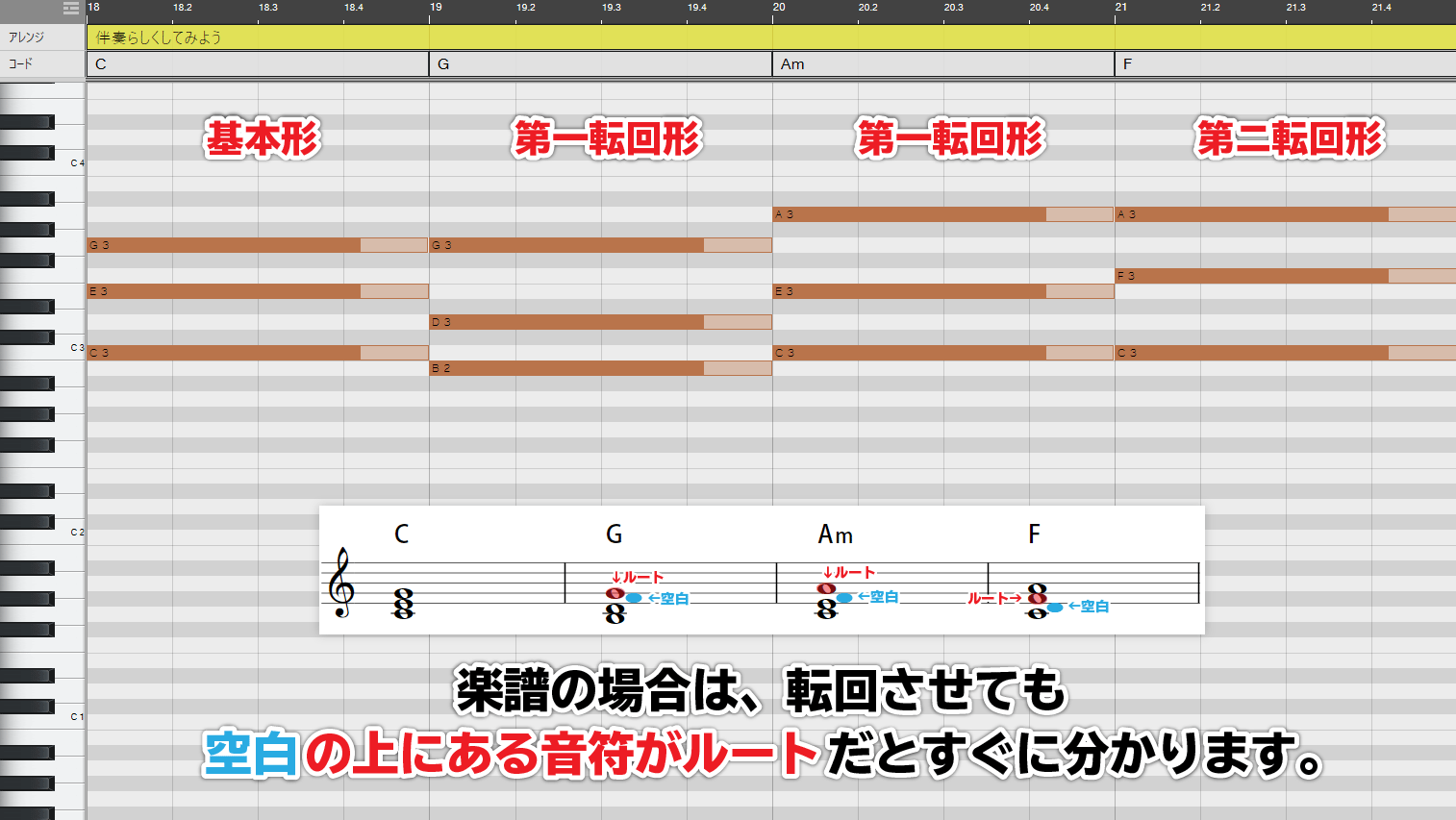

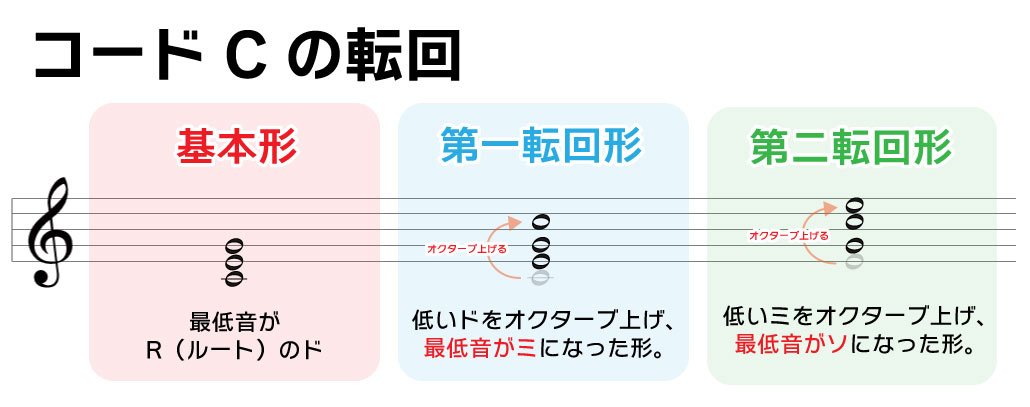

このように、構成音をオクターブずらして並べ替えることを転回(てんかい)と言います。

転回形の種類

3つの音を使った三和音の場合は、基本形・第一転回形・第二転回形と3種類あります。

先程の打ち込みは、転回形で考えると、次のようになります。

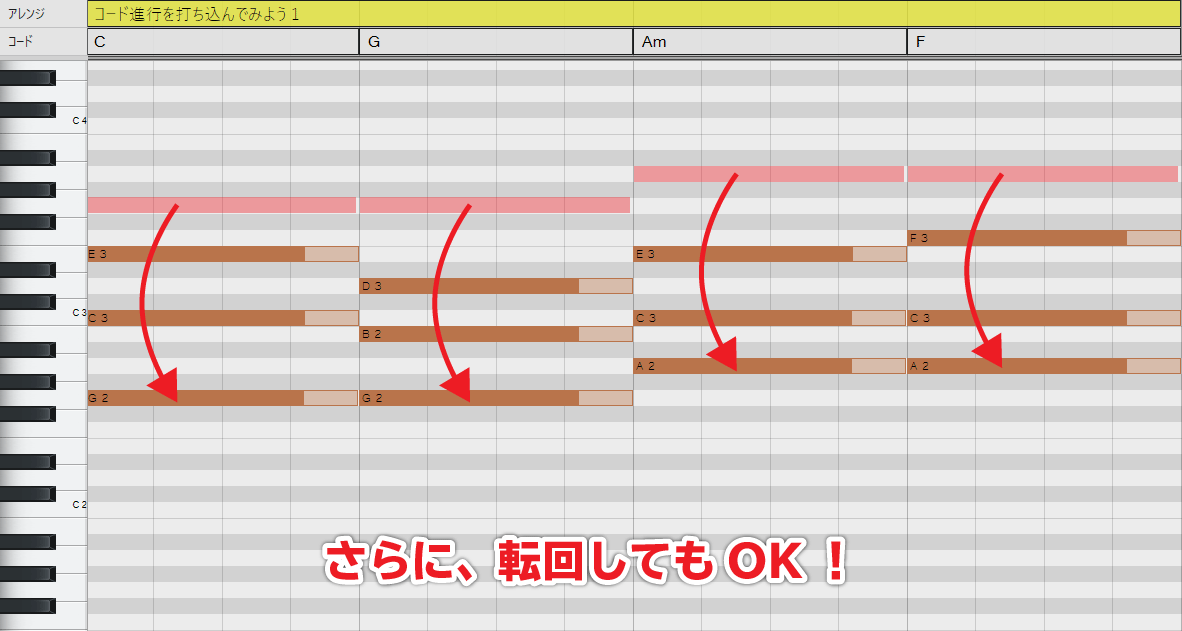

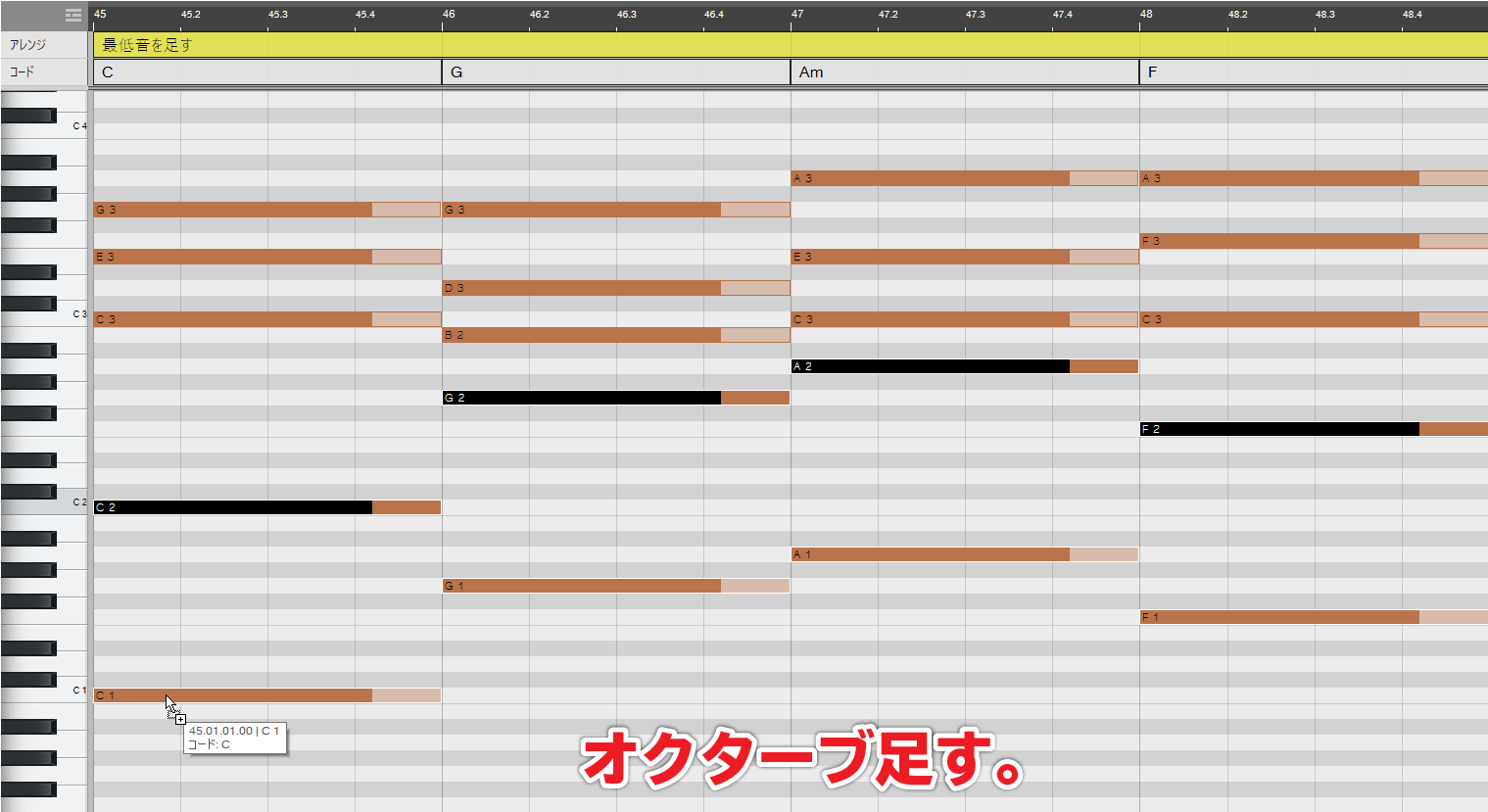

最低音を足す。

伴奏っぽくするためには、最低音をふくよかに聴かせるのもとても大事です。

というわけで、最低音に音を足しましょう。

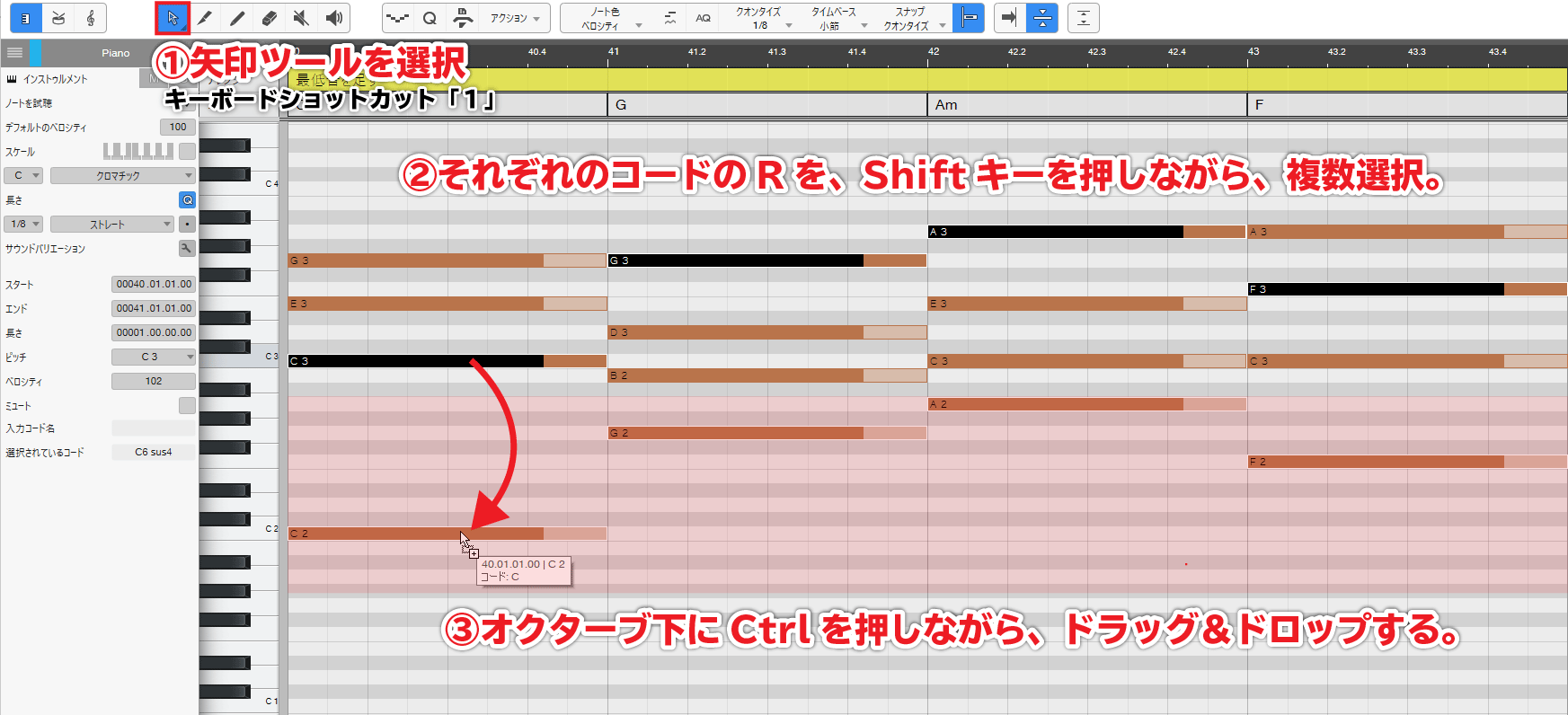

それぞれ、コードのR(ルート)に音を追加します。

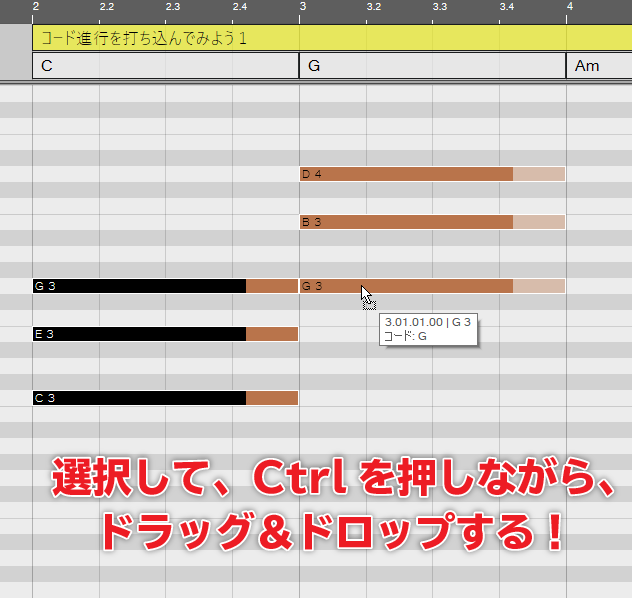

それぞれ打ち込んでもいいですが、コピーして一度に打ち込む方法をご紹介します。

アレンジ上、エレクトリックベースなどを別に追加する場合などは、このまま進めても良いでしょう。

ピアノメインの伴奏の場合であれば、もう1オクターブ足してもいいですね。

ピアノ伴奏は、左手でルートのオクターブ押さえて、右手でコードを押さえる奏法も多いです。この音の重ね方は、実際に演奏する時の音の重ね方と同じというわけですね。

左手は、ルートをオクターブで押さえるほか、ルートとP5(完全五度)を押さえることも多いです。

右手のコードは、1オクターブ以内に収めると、ピアノらしい打ち込みになります。

左手・右手でそれぞれ、どの音を担当するか、考えながら打ち込むのは大事ですね。複数の楽器で編曲する場合は、もっと自由にボイシングを変えてOKですよ。

ボイシング・ボイスリーディング

ボイシングとは

ここで、少し座学です!

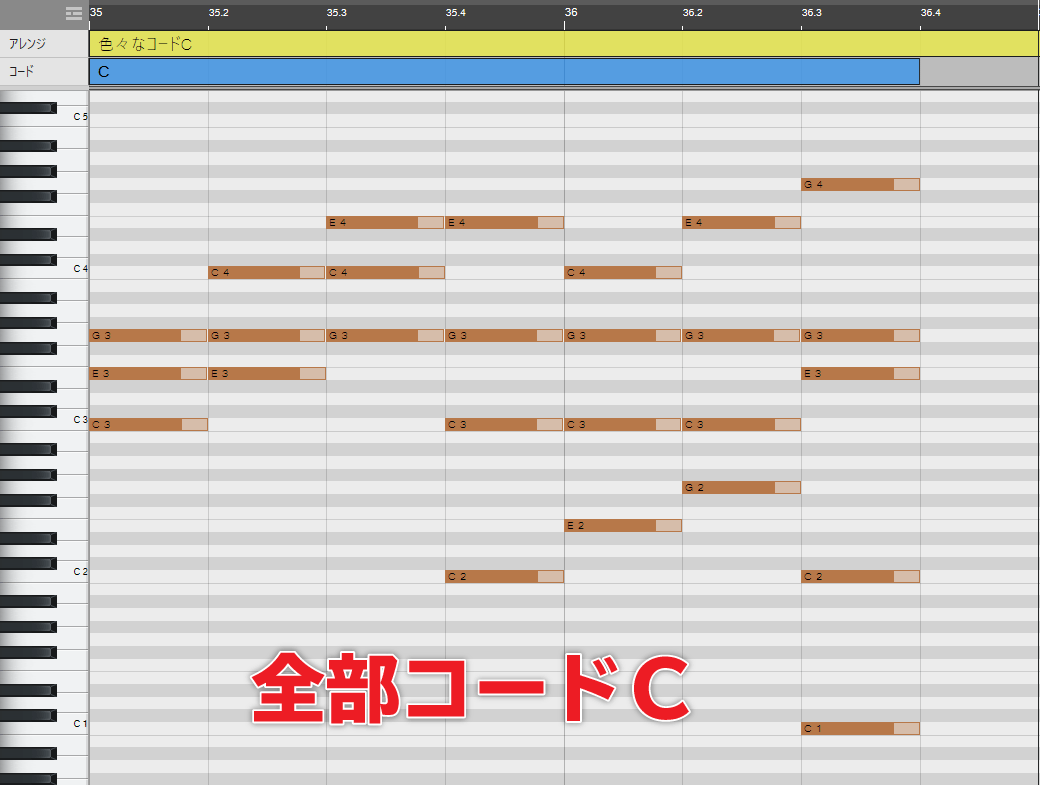

コードの音の重ね方のことを、ボイシングと言います。

コードは構成音だけを示し、音の重ね方は自由だと、前の記事で説明しました。

言い換えると、

コードは構成音だけを示し、

ボイシングは自由だ

コードは構成音だけを示し、ボイシングは自由だ

ということになりますね。

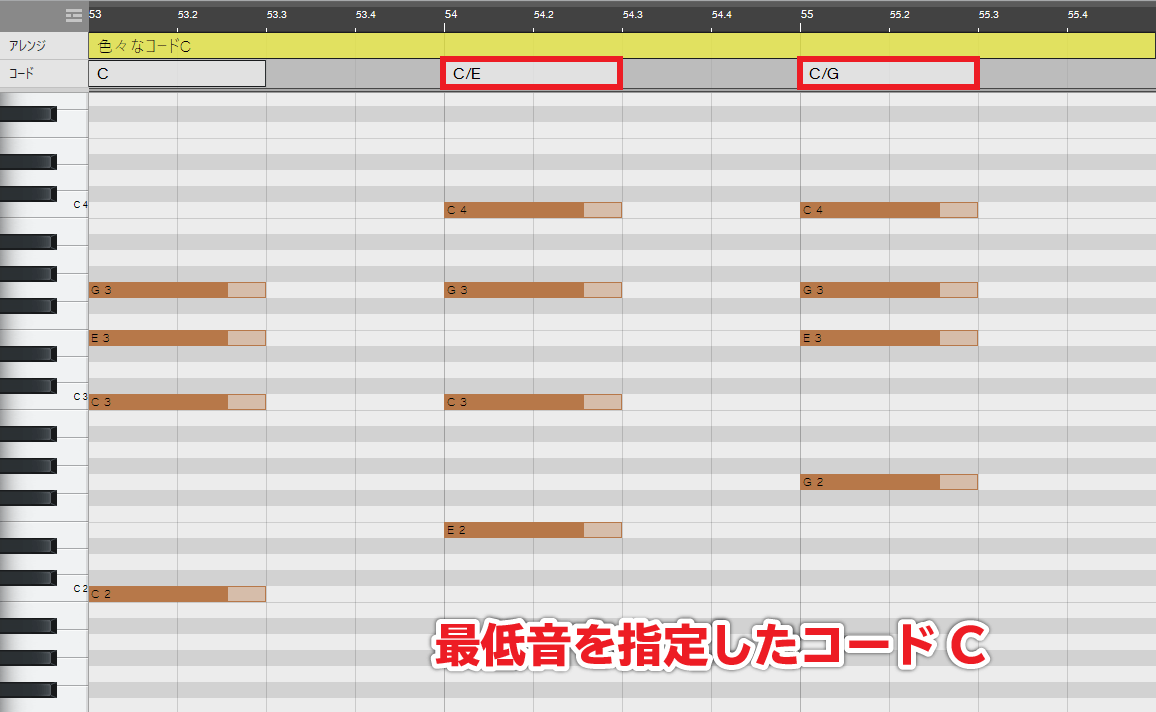

ということは、同じコードCでも、ボイシングを変えた様々なコードCがあることになります。

このように、構成音さえ合っていれば、どんなボイシングでもOKなのですが、最低音には、コードのR(ルート)を置くのが基本です。

- コードCなら、最低音にC(ド)を置く。

- コードAmなら、最低音にA(ラ)を置く。

これが、基本!

その上で!

もしも、最低音がR(ルート)でない場合は、その旨を伝えるためのコード記号があります。

それが、次に説明する最低音を指定する「/・on」という記号です。

最低音を指定するオンコード

読み方は、オンを挟んで読みます。

- C/E:シーオンイー

- ConE:シーオンイー

といった具合で、これらのコードをオンコード(分数コード)と呼びます。

使い方は、今後の記事で紹介していきます。

今は、こういう表記があるということと、オンコード以外のコードは、基本的に最低音はルートを使うと覚えておきましょう。

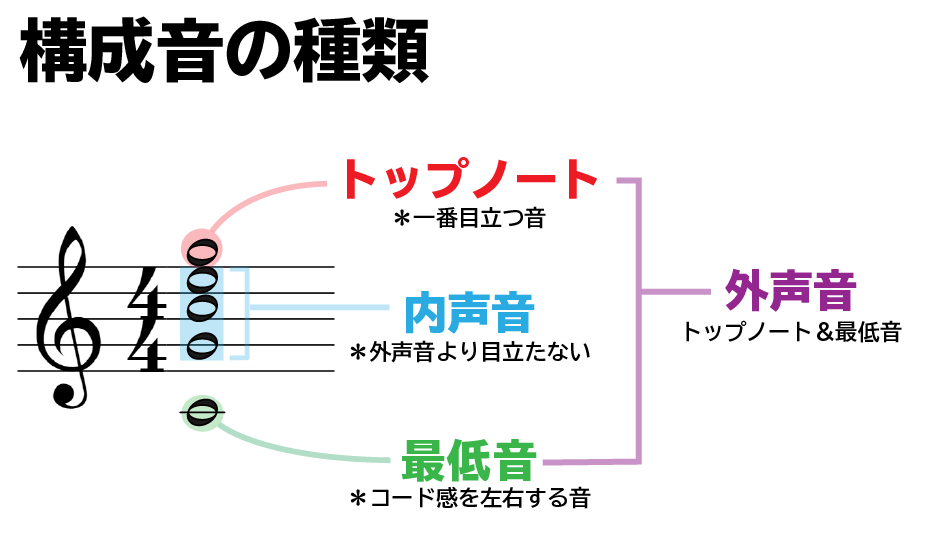

トップノート・最低音・内声音

さぁ。

人間、自由を与えられると、逆に不自由になるもの。

コードのボイシングは自由だと言われても、逆に混乱してしまいそうですよね。

そんな時にボイシングの目安にする、構成音の分類を学びましょう。

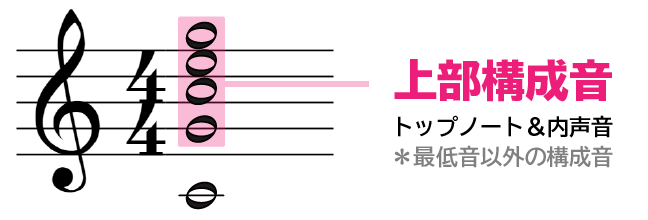

トップノート・最低音を合わせて、外声音と呼びます。

人間の耳は、内声音より外声音を聞きとる方が得意だと言われています。

トップノート・最低音を合わせて、外声音と呼びます。

人間の耳は、内声音より外声音を聞きとる方が得意だと言われています。

また、トップノート+内声音を合わせて、上部構成音と言います。

上部構成音は、最低音以外の構成音と言う意味合いで捉えてOKです。

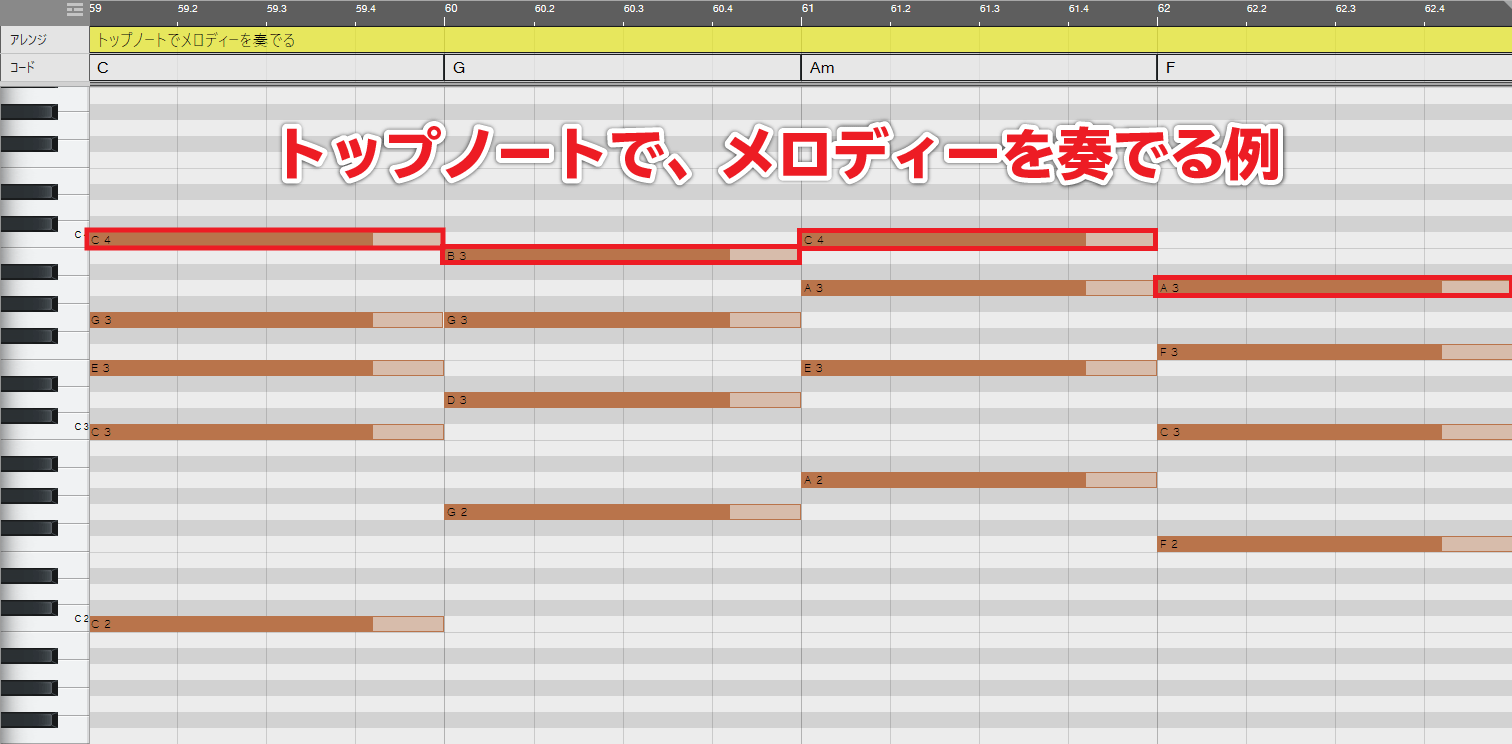

ボイシングは、トップノートにこだわる。

ボイシングを考える時には、特にトップノートにこだわると、一段上の演奏・編曲ができるようになります。

例えば、先程のコード進行を例にとります。

先程は、コードCの構成音P5:G(ソ)がトップノートになっていましたが、これをR(ルート)に変更して始めてみます。

自分が「かっこいい!」と思うのであれば、好きなようにボイシングを変えて大丈夫です。

ボイスリーディング

コードが変わる時の構成音の動きをボイスリーディングと言います。

本サイトにおいては、ポップスで実用的な範囲のボイスリーディングかつ、実用的ですぐ真似ができるように解説していきます。

なぜ、あえて先にこんなことを言うのかと言うと……。

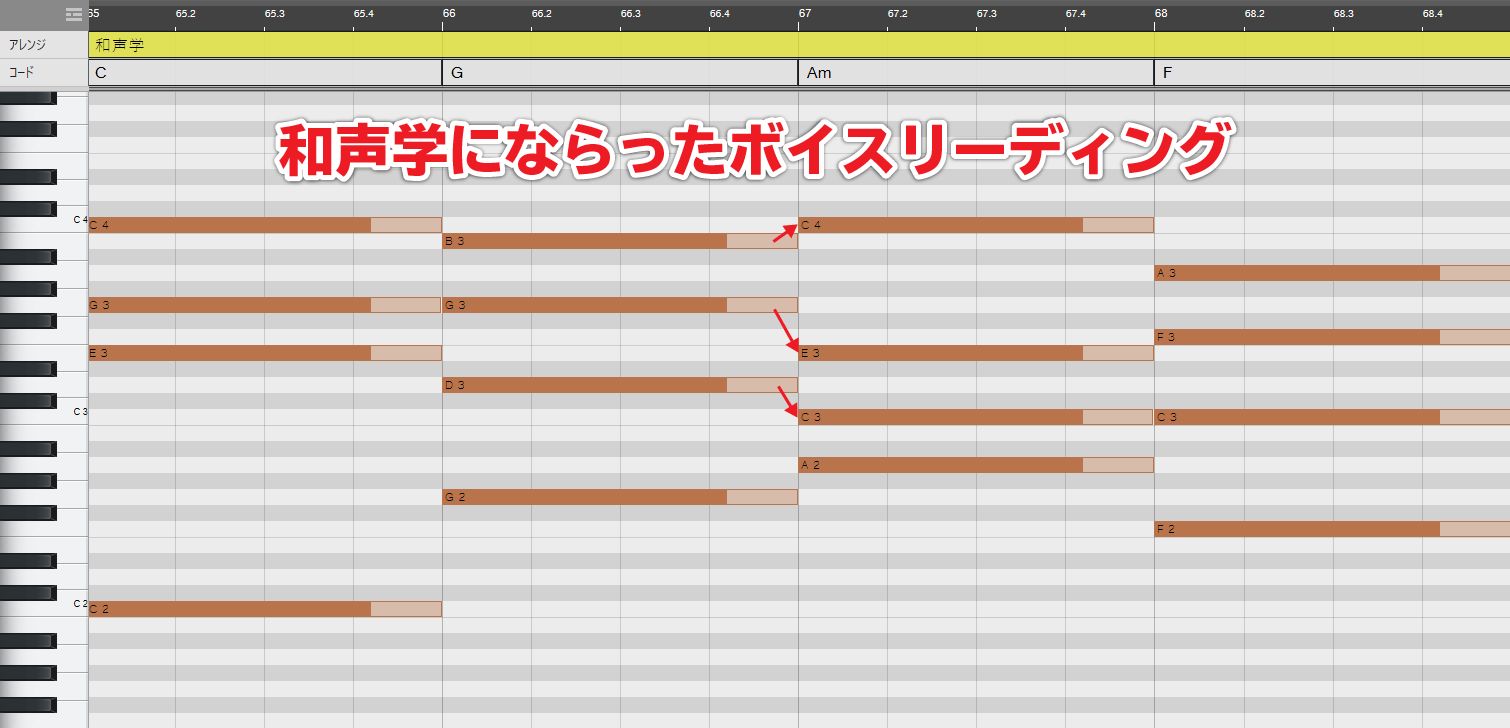

音楽大学などで学ぶ和声学という学問があります。

和声学は、ボイシング・ボイスリーディングを詳しく学ぶ学問です。

音楽大学などで学ぶ和声学という学問があります。和声学は、ボイシング・ボイスリーディングを詳しく学ぶ学問です。

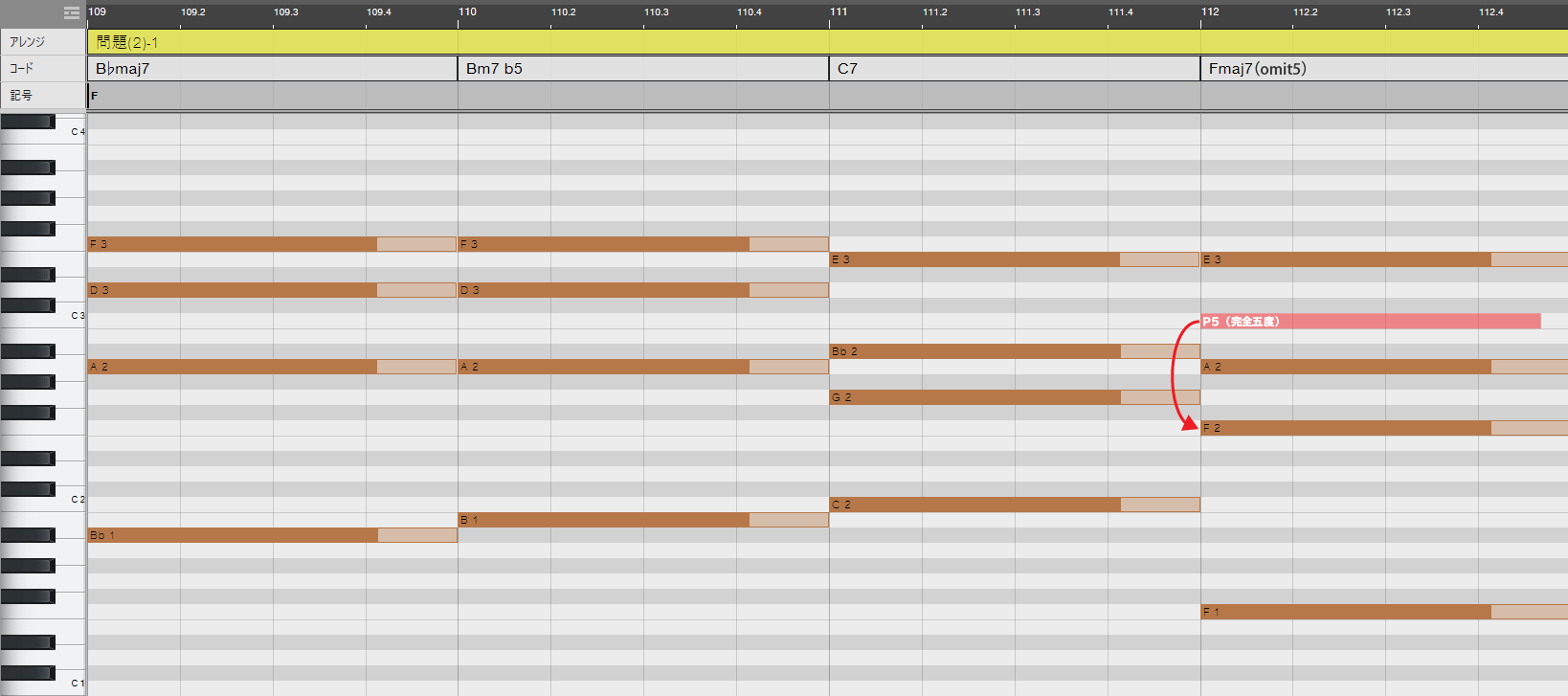

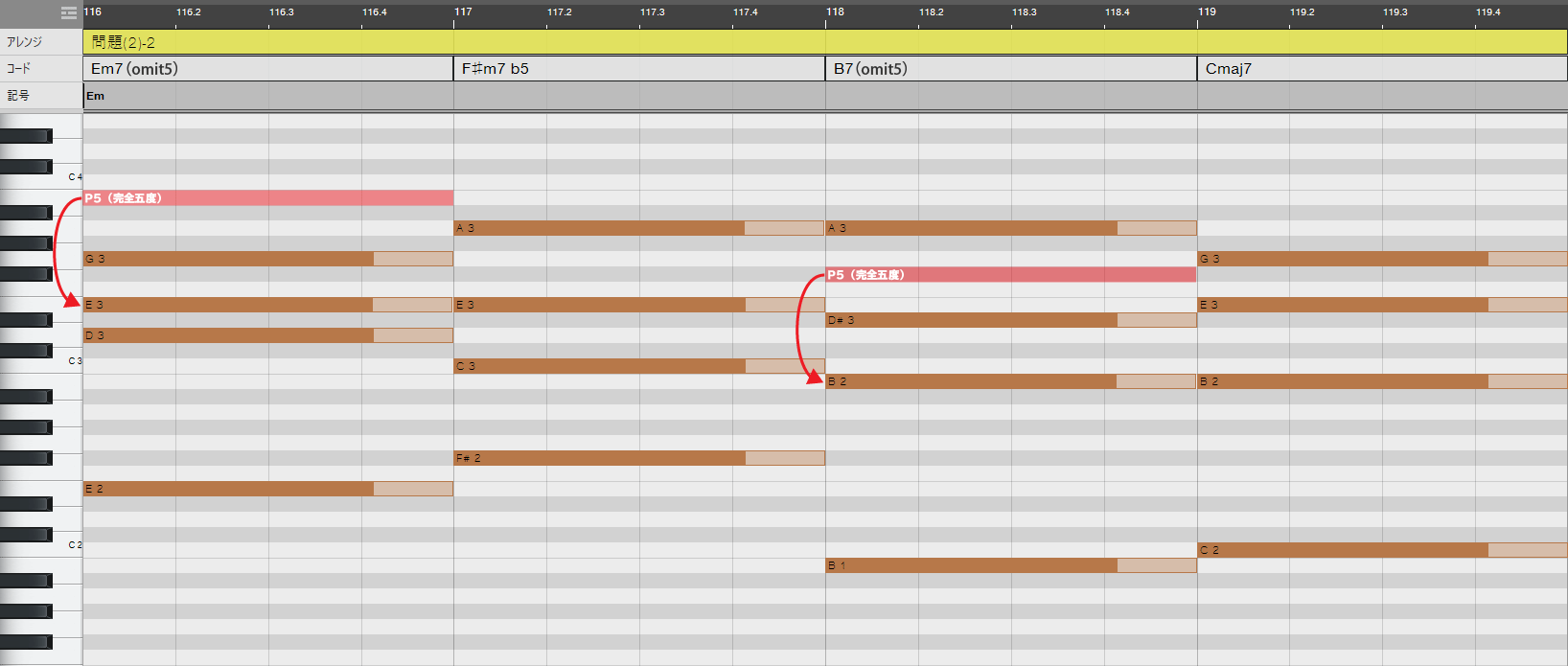

例えば、今まで作ってきたコード進行を和声学で演奏すると、次のようになります。

上の例と違うのは、3小節目のAmのボイシングです。

聴き比べると、こちらの方が自然に聞こえるはずです。

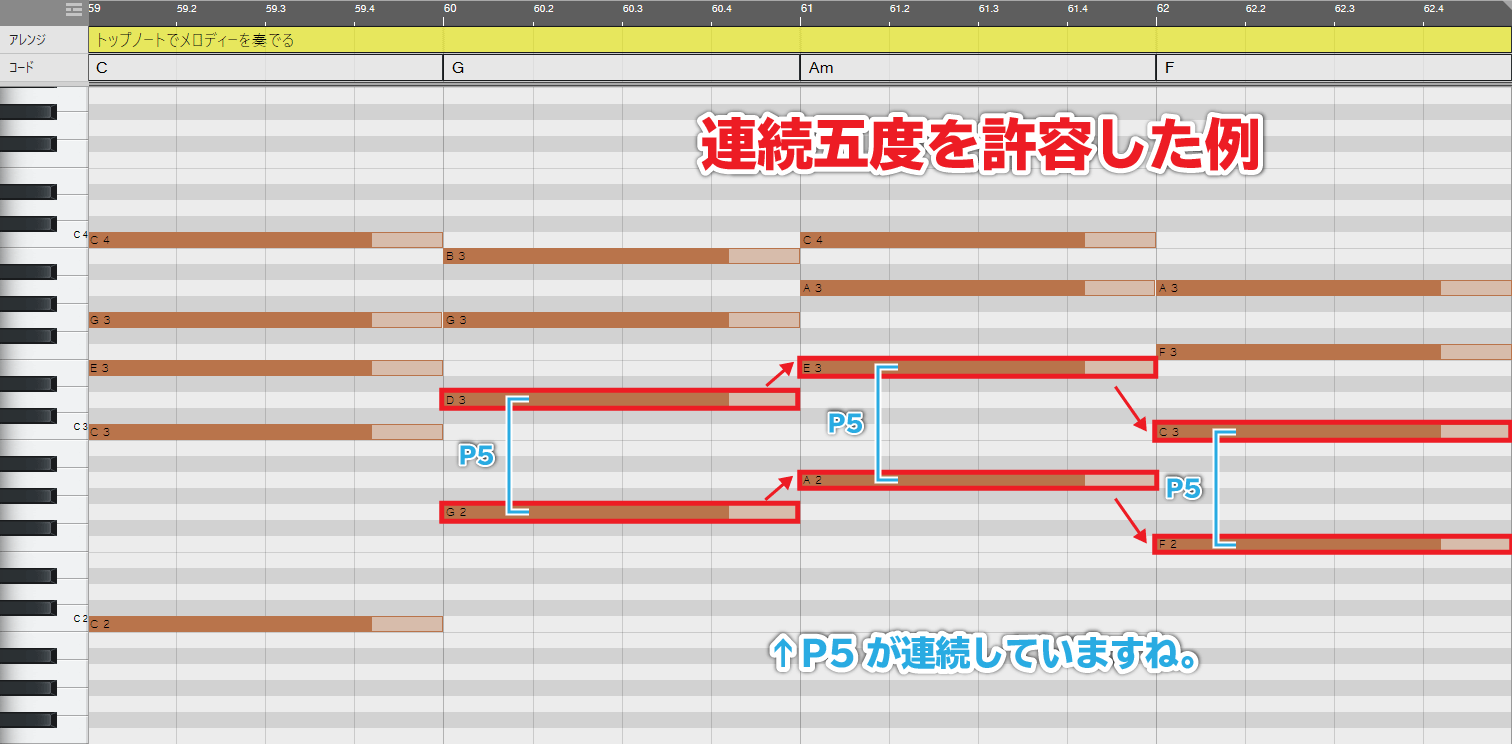

和声学では、コード同士の連結で連続五度や並達五度という、P5(完全五度)が強調される動きを禁じています。(禁則「きんそく」といいます。)

3小節目のAmのボイスリーディングを特に考えない場合は……

若干、2~4小節目の動きが固く聞こえるはずです。

しかし、逆に言えば、前に進んでいく強さのようなものを感じる方もいるかもしれません。

若干、2~4小節目の動きが固く聞こえるはずです。

しかし、逆に言えば、前に進んでいく強さのようなものを感じる方もいるかもしれません。

禁則も使いようなのです。

「この動きはダメ!」なんて最初から厳しく言われたら、頭がパンクしますし、楽しくなくなってしまいますね。

だから、本サイトではこういった禁則を、ある程度許容して話を進めます。

一番大事なことは、あなたの感覚でかっこいいと思えるボイシングを追求することです。

和声学を学ぶと、その感覚も磨けるので、いずれ学ぶのも良いと思います。

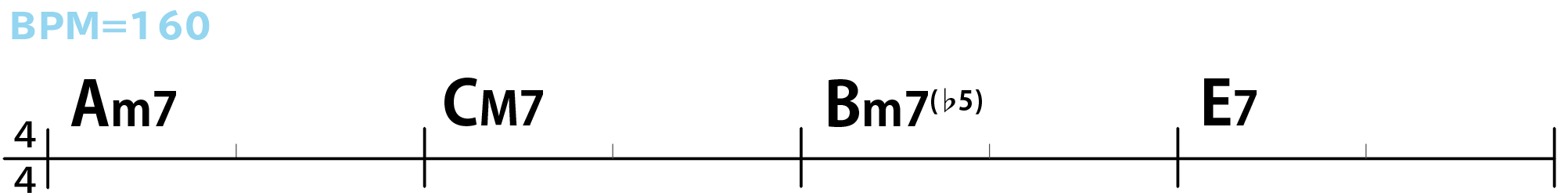

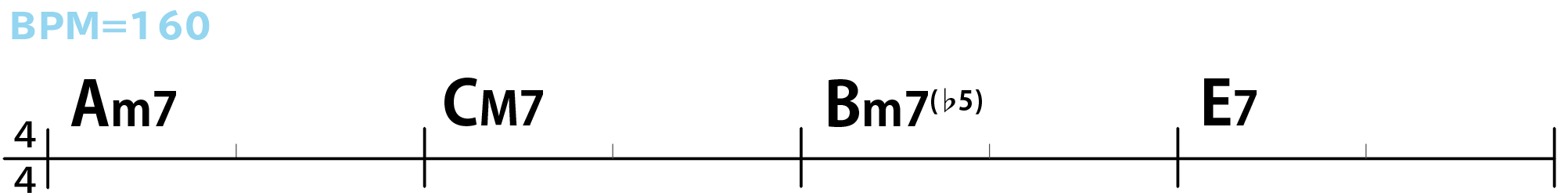

様々な記号を使ったコード進行

四和音のコード進行を打ち込む。

さぁ、それでは次は、様々な記号を交えたコード進行を打ち込んでいきます。

打ち込む前に、一つ前の記事で触れたコード記号のおさらいをしましょうか。

| 記号 | 読み方 | 構成音の変化 |

|---|---|---|

| m | マイナー | M3(長三度)を半音下げて、m3(短三度)にする。 |

| M7 | メジャーセブンス | Rのオクターブ上から、半音下の音を加える。 |

| 7 | セブンス | Rのオクターブ上から、全音下の音を加える。 |

| ♭5 | フラットファイブ | P5(完全五度)の音を半音下げる。 |

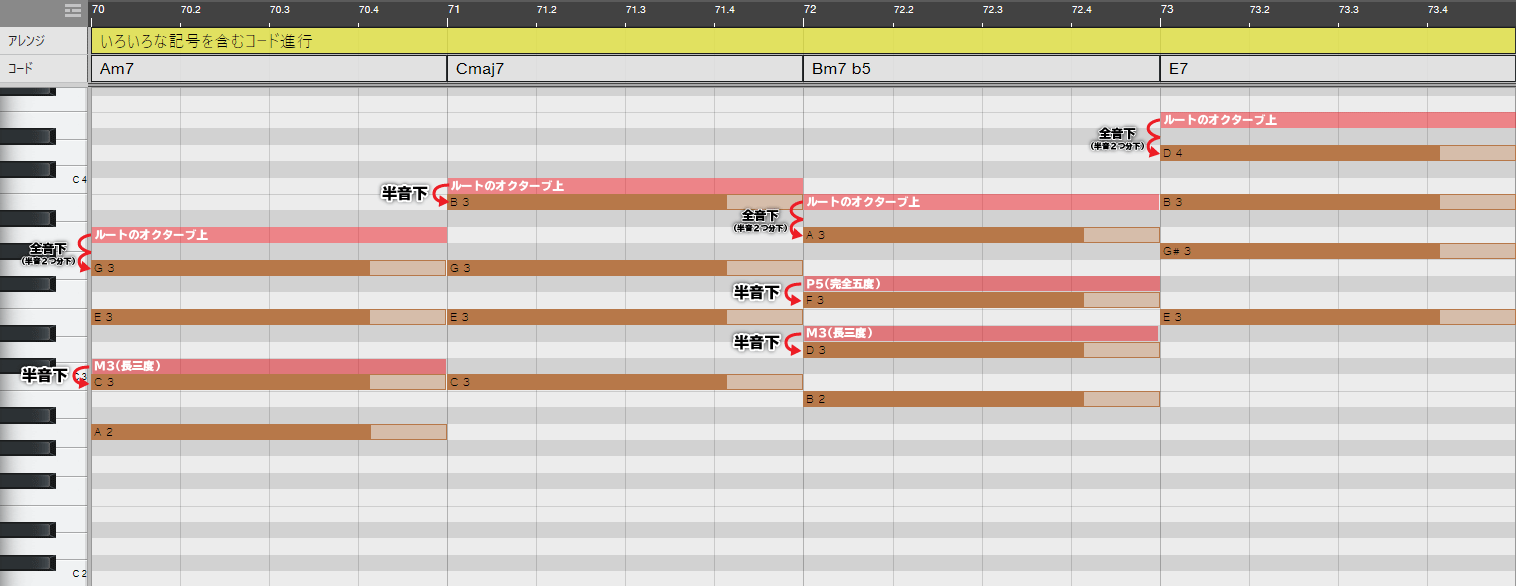

1小節目のAm7(マイナーセブンス)の場合は、m(マイナー)と7(セブンス)という2つの記号が組み合わさっています。

表を見ながら、1~4小節まで、DAWに打ち込んでみて下さい。

正解は次のとおりです。

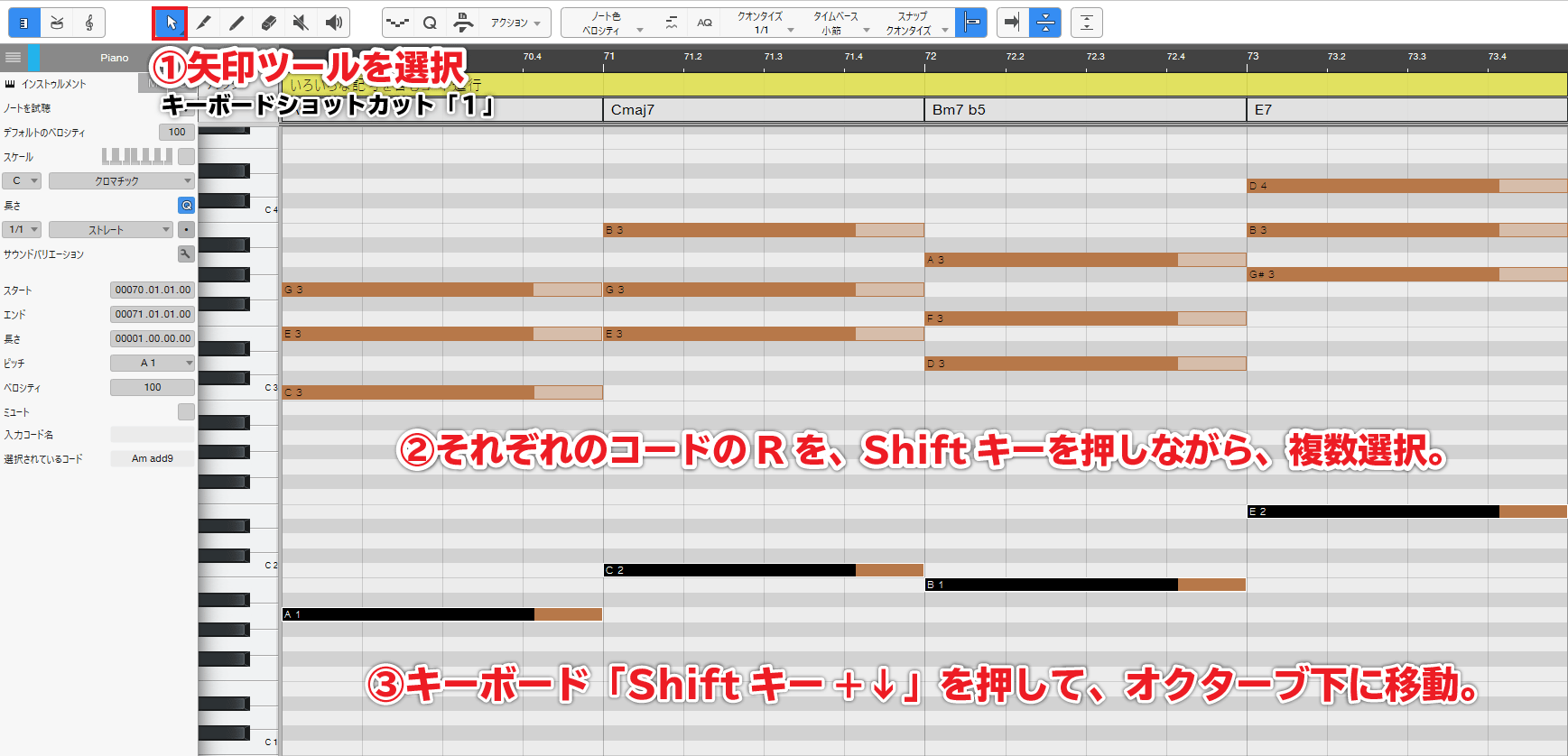

それでは、次にルートの音を、オクターブ下げてしまいます。

今度は、上に残った和音のボイシングを整えていきます。

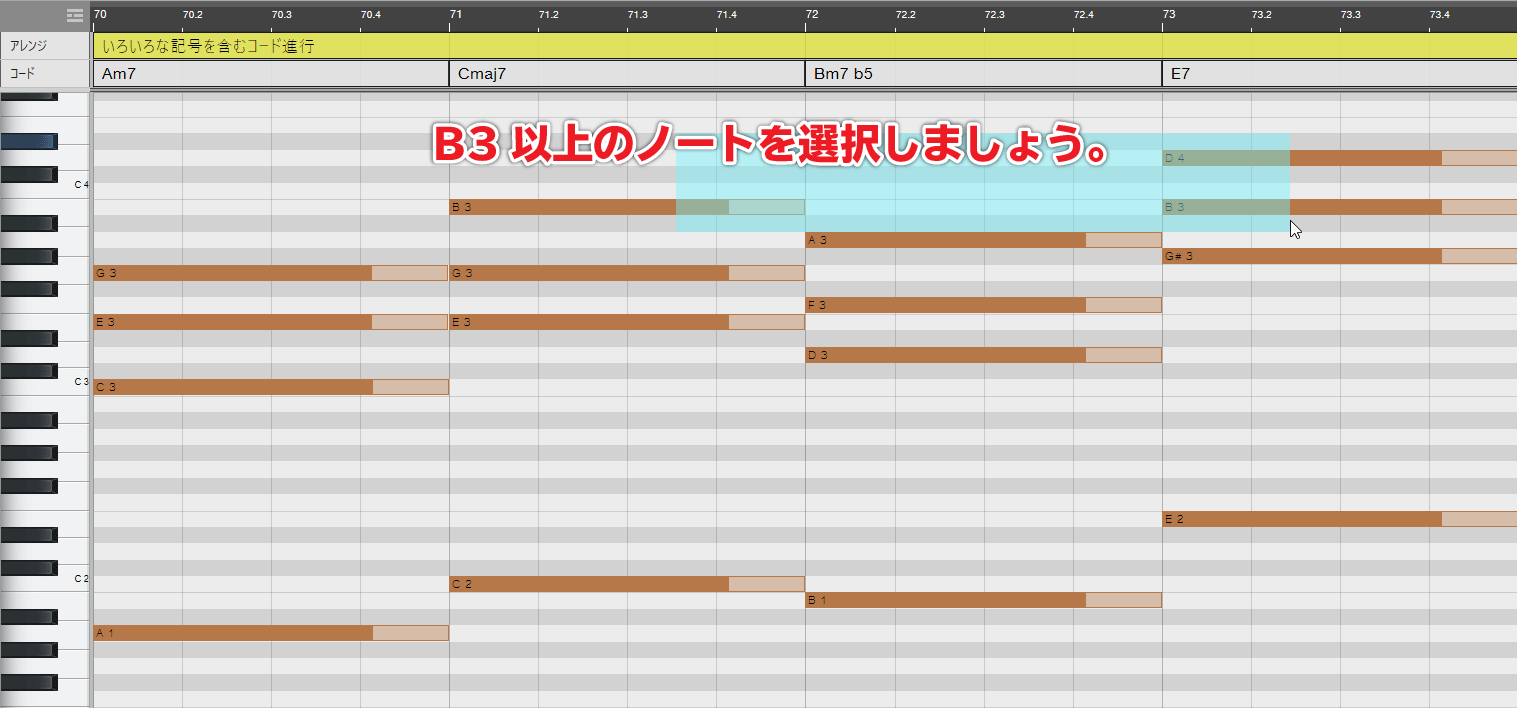

今回は、B3以上のノートを選択して、オクターブ下げます。

そして、「Shift+矢印↓」を押して、オクターブ下げます。

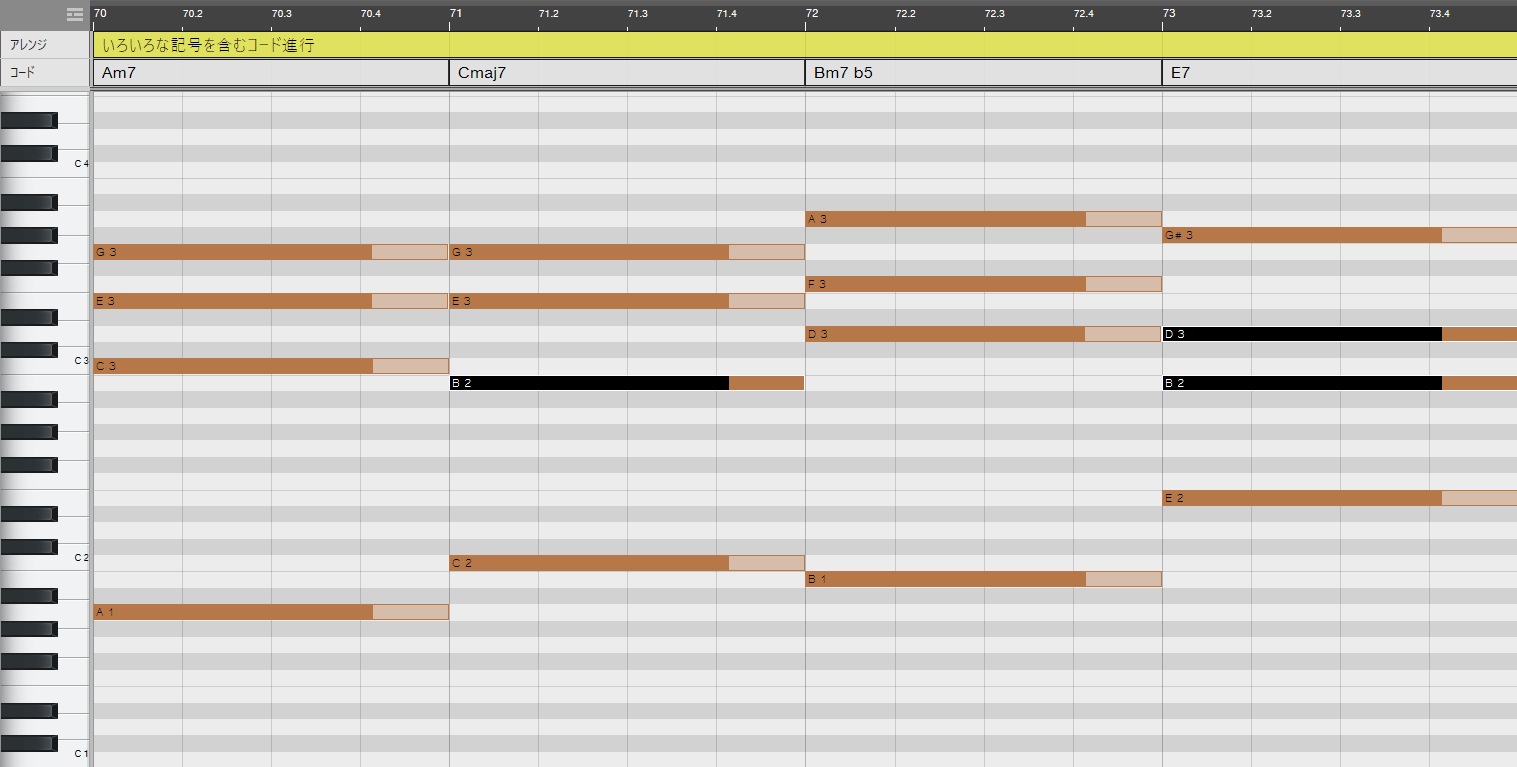

いい感じですね!

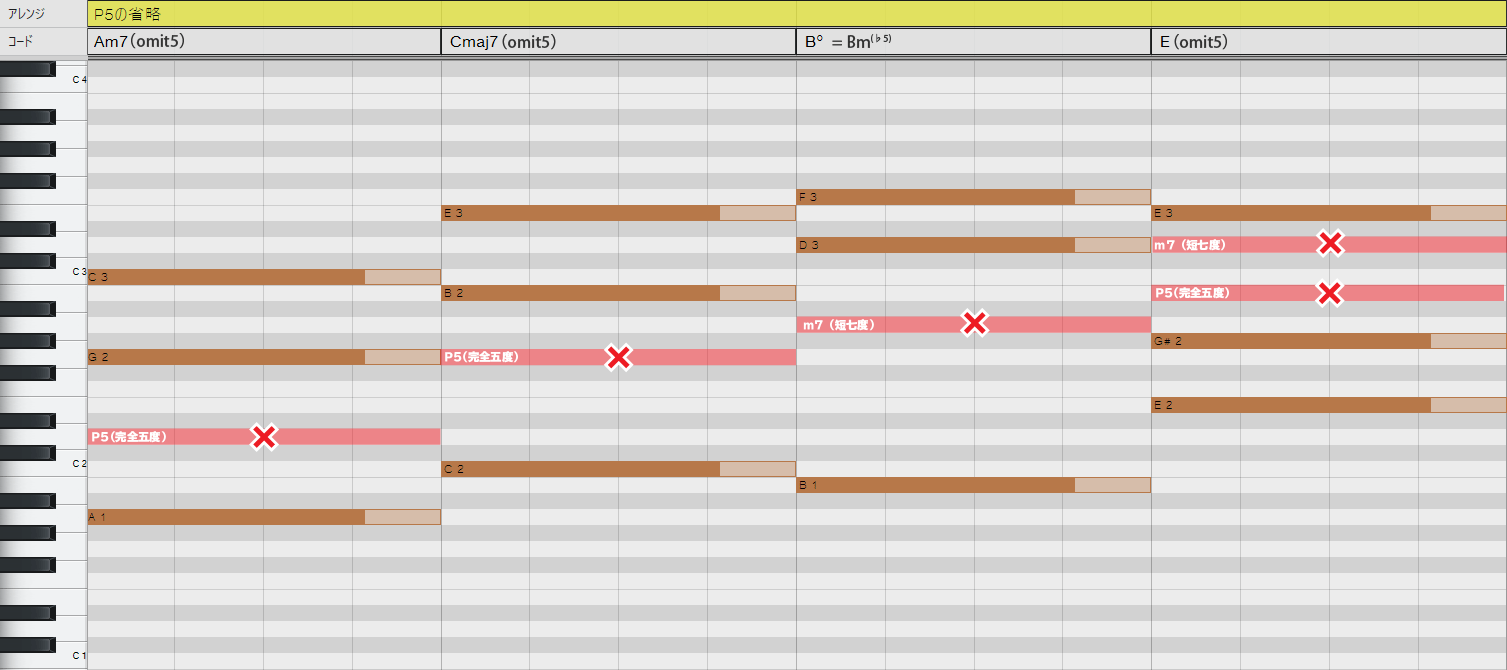

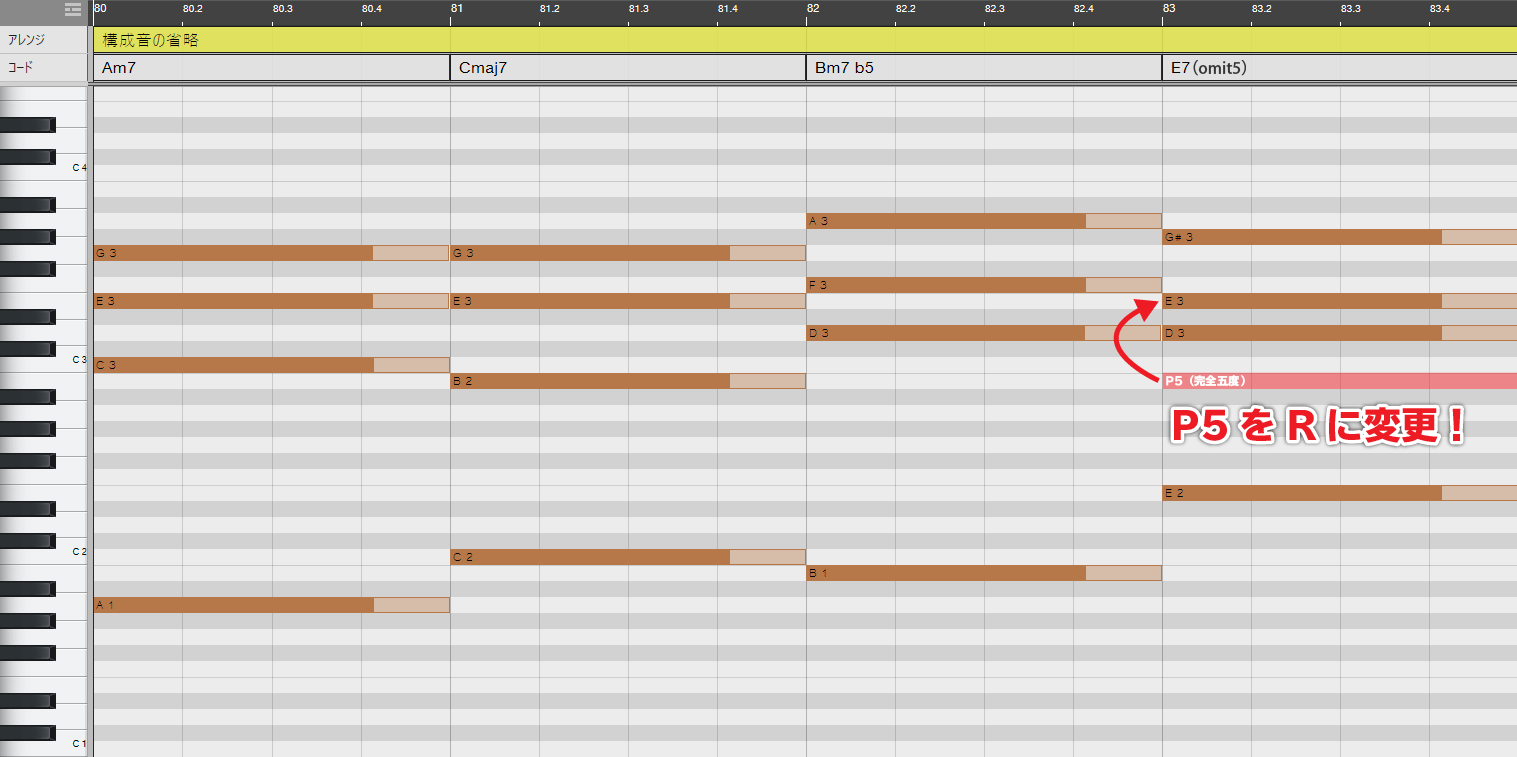

構成音の省略:omit

今までの説明通りに打ち込めば、四和音の構成音を全部、合計4音打ち込むことになります。

しかし、構成音が多すぎると、分厚すぎて邪魔な場合があります。

そのような時には、構成音の一部を省略します。

しかし、構成音が多すぎると、分厚すぎて邪魔な場合があります。

そのような時には、構成音の一部を省略します。

省略する時に使うのは、omit(オミット)という記号です。

omitは3種類あり、数字と合わせて使われます。

- omit1:ルート音を省略する。

- omit3:3度(M3・m3)の音を省略する。

- omit5:5度(基本的にはP5)を省略する。

例えば、E7(omit5):イーセブンスオミットファイブ という風に読みます。

一番使われるのはomit5です。

なので、omit5の例を以下で説明しますね!

P5を省略する例

先ほどのコード進行をomit5を活用して、工夫してみます。

以下、工夫した例です。

音数が減って、かなりスッキリと聞こえるのではないかと思います。

(コード名は変わってしまいましたけどね。)

1・2小節目は、P5(完全五度)を省略。

3小節目は、Bm(♭5)で、♭5の不安定な音こそが特徴なので、omit5にしない方が良いと考えました。その代わり、音数を揃えるためにm7(短七度)を省略しています。

4小節目は、m7(短七度)の音が不安定な響きに聞こえたため、P5とともにm7も省略しました。音数が少なくなったため、上部構成音にRの音を加えました。

このようにomit5は、スタイリッシュに聞かせられる可能性があります。

P5→Rに変更する例

今度は、4小節目のE7を、E7(omit5)とする例をご覧いただきます。

P5(完全五度)をRに変更することで、音がスッキリする効果が得られます。

4小節目を聴き比べてみましょう。

ボイシングを変更したほうがスッキリと聞こえると思います。逆に、より切実に悲しい感じを伝えたいなら、ボイシングを変えない方が良いかもしれませんね。

本項においては、

P5をRに変更すると、

音がスッキリと聞こえる場合がある。

P5をRに変更すると、音がスッキリと聞こえる場合がある。

ということを覚えておきましょう。

omit5は頻繁に使われているので、わざわざE7(omit5)と記載することは少ないです。ただのE7という表記でも、P5を省略してOKですね。

omit5と記載するのは、「絶対にバンドメンバーに五度を入れて演奏しないで欲しい!」とか「自分が演奏するための目安で覚えておきたい!」なんて場合です。

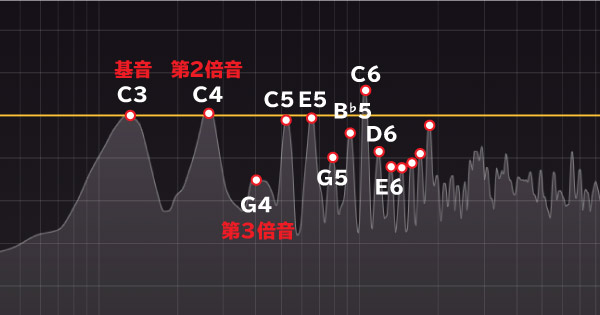

- 小難しい話になるので、興味がある方だけご覧ください。

-

P5が省略しやすいのは、倍音が関係しているからと私は考えています。

倍音は、ある周波数を整数倍した周波数の音です。P5が省略しやすいのは、倍音が関係しているからと私は考えています。

倍音は、ある周波数を整数倍した周波数の音です。

ギターやピアノで、ドの音を出すと、実はド以外の音も一緒に鳴っています。

次の画像は、ギターでC3を鳴らした時の画像です。ギターやピアノで、ドの音を出すと、実はド以外の音も一緒に鳴っています。

次の画像は、ギターでC3を鳴らした時の画像です。

画像を見ると、C3を基音として、第2倍音C4。第3倍音G4。続いて、C5、E5、G5、B♭5……と倍音が続いているのが分かります。

耳が一番感知しやすいのが基音であるC3なので、C3を音程として認識しますが、実際には、一つの音の中に様々な倍音が隠れているのです。

C(ド)の倍音構成は、C・G・C・E・G・B♭……と、G(ソ)が2回含まれていますよね。だから、P5(完全五度)であるG(ソ)を省略しても、すでに倍音上含まれているため、さほど影響がない。というわけです。

一方、三度の音(M3 or m3)は、倍音に沿っているか沿っていないかで、明暗を左右すると考えられます。Cの場合は、第5倍音であるE(ミ)がM3なので、構成音にE(ミ)を乗せれば明るく、逆に第5倍音から外れているm3:E♭(ミ♭)を乗せれば暗く聞こえるのではないか。ということです。

まとめ:ボイシングの心構え

さぁ、様々な記号を含むコード進行を打ち込んできました。

また、省略:omitを使うことで、一つのコード進行でも、印象の異なるボイシングができることが分かってもらえたと思います。

ボイシングに、絶対的な正解はありません。

複数の解答があって当然なのです。

ボイシングに、絶対的な正解はありません。複数の解答があって当然なのです。

だからこそ

「かっこいい!」「心が震える!」と

感じるボイシングが、

あなたにとっての正解です。

「かっこいい!」「心が震える!」と感じるボイシングが、あなたにとっての正解です。

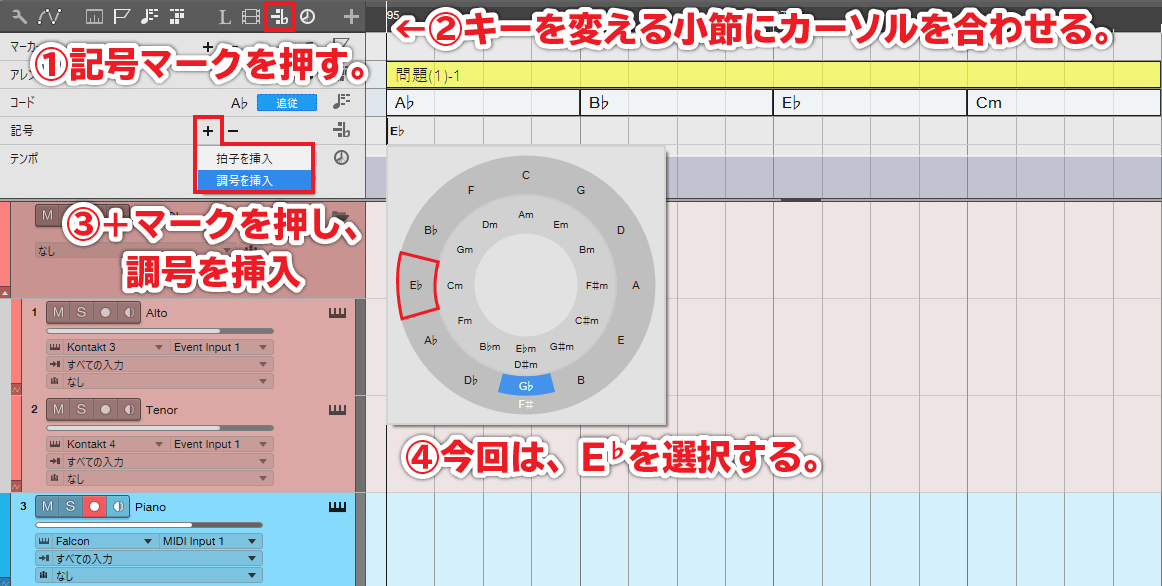

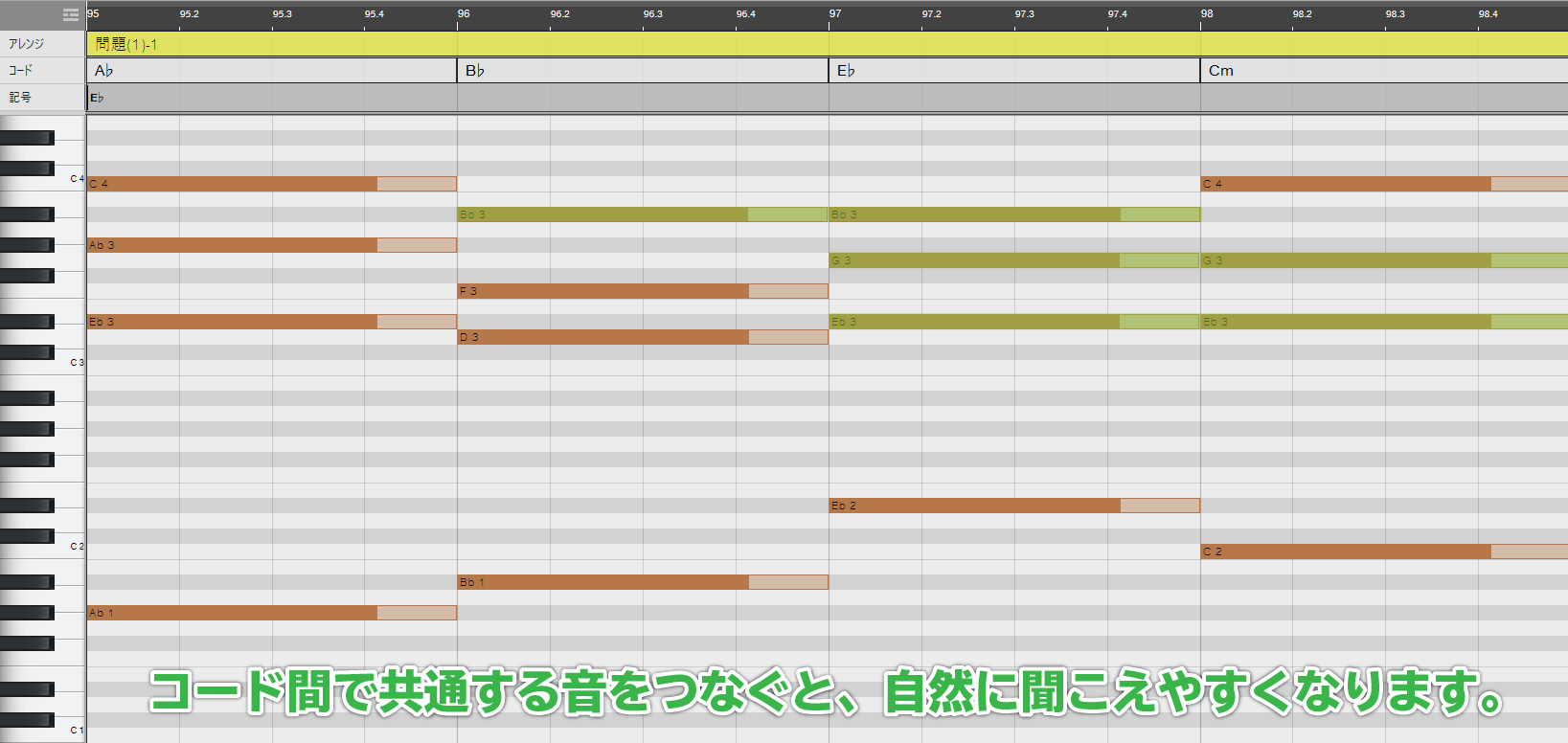

【練習問題】コード進行を打ち込もう!

本記事の内容をマスターするためにも、数をこなしていきましょう!

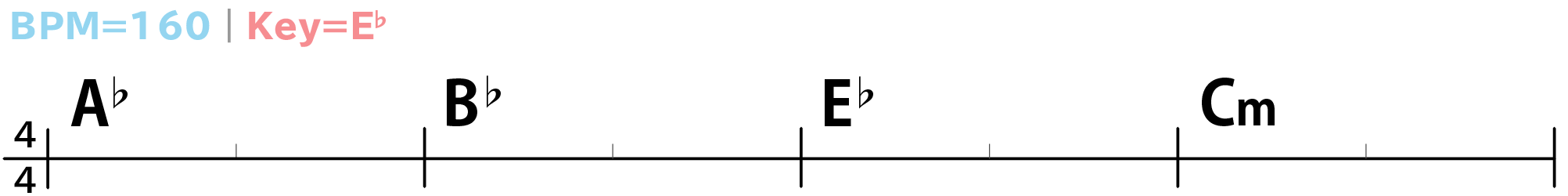

(1)三和音のコード進行

1.♭記号の付いたコード進行

次のコード進行を打ち込んでみましょう。

♭記号がついていますが、打ち込み方は今までと変わりません。

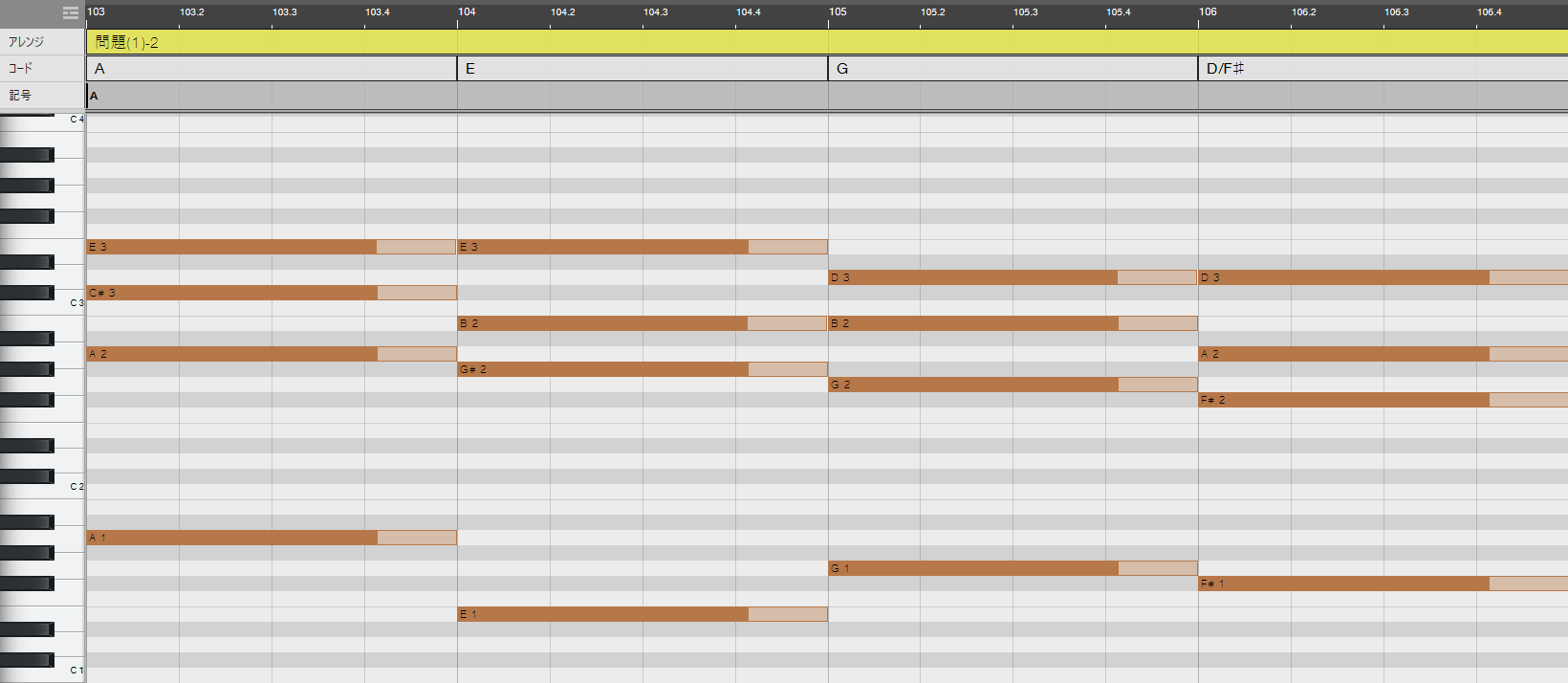

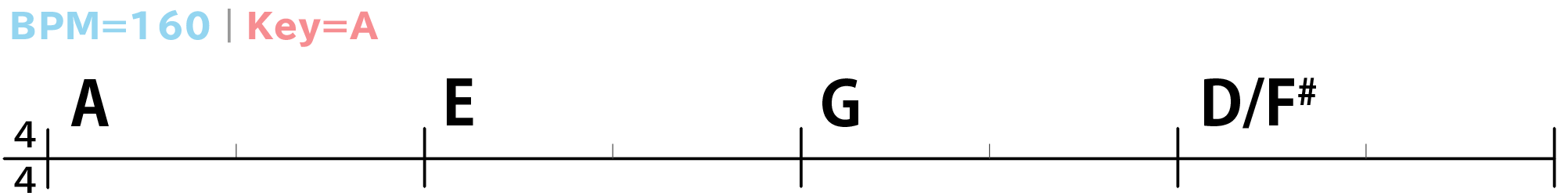

②オンコードを使ったコード進行

4小節目にオンコードがある進行です。

オンコードは、最低音を指定するコードなので、D/F#の場合はF#(ファ#)を最低音にします。

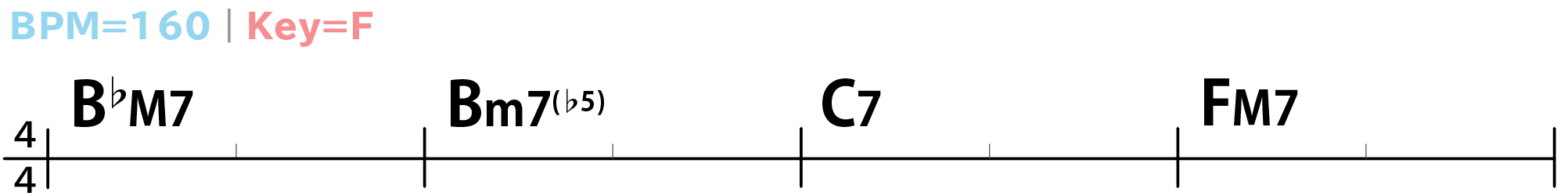

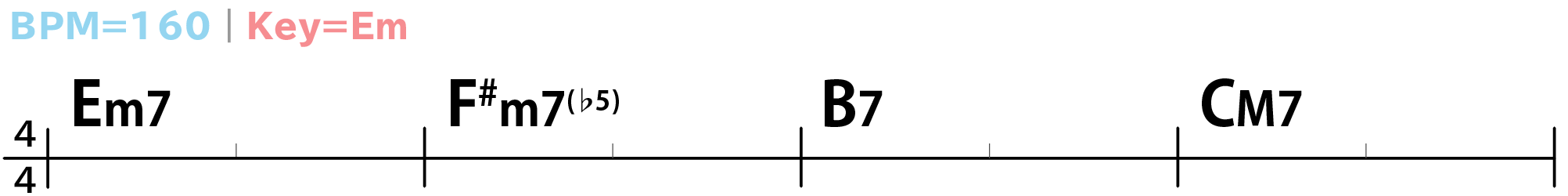

(2)四和音のコード進行

③いろいろなコードを含む進行

④omit5を活用してみよう!

コードの内のどれかを、必ずomit5を使ったボイシングにしてみましょう。

一点、2小節目にあるF#m7(♭5)は、P5(完全五度)ではなく♭5(減五度)が含まれます。♭5の不安定さが特徴なので、m7(♭5)コードには、omit5を使わないことにします。

まとめ

以上が、コード進行の打ち込み・ボイシングの解説です。

祝!

コード進行が打ち込めるようになりましたね!

本記事をマスターすれば、世の中のコードが公開された楽曲の大半を打ち込めるはずです。ぜひ試してみて下さい!

本記事をマスターすれば、世の中のコードが公開された楽曲の大半を打ち込めるはずです。ぜひ試してみて下さい!

ただ、「今は既存のコード進行を打ち込めるようになった段階」ですが、それぞれのコードがどういう意味を持って並んでいるかは、分からないままだと思います。

次の記事では、その謎を解くべく、キー・ダイアトニックコードについて説明します。

さらに本格的にコード付けを学びたい方は、上巻で広がる世界ものぞいてみてください!