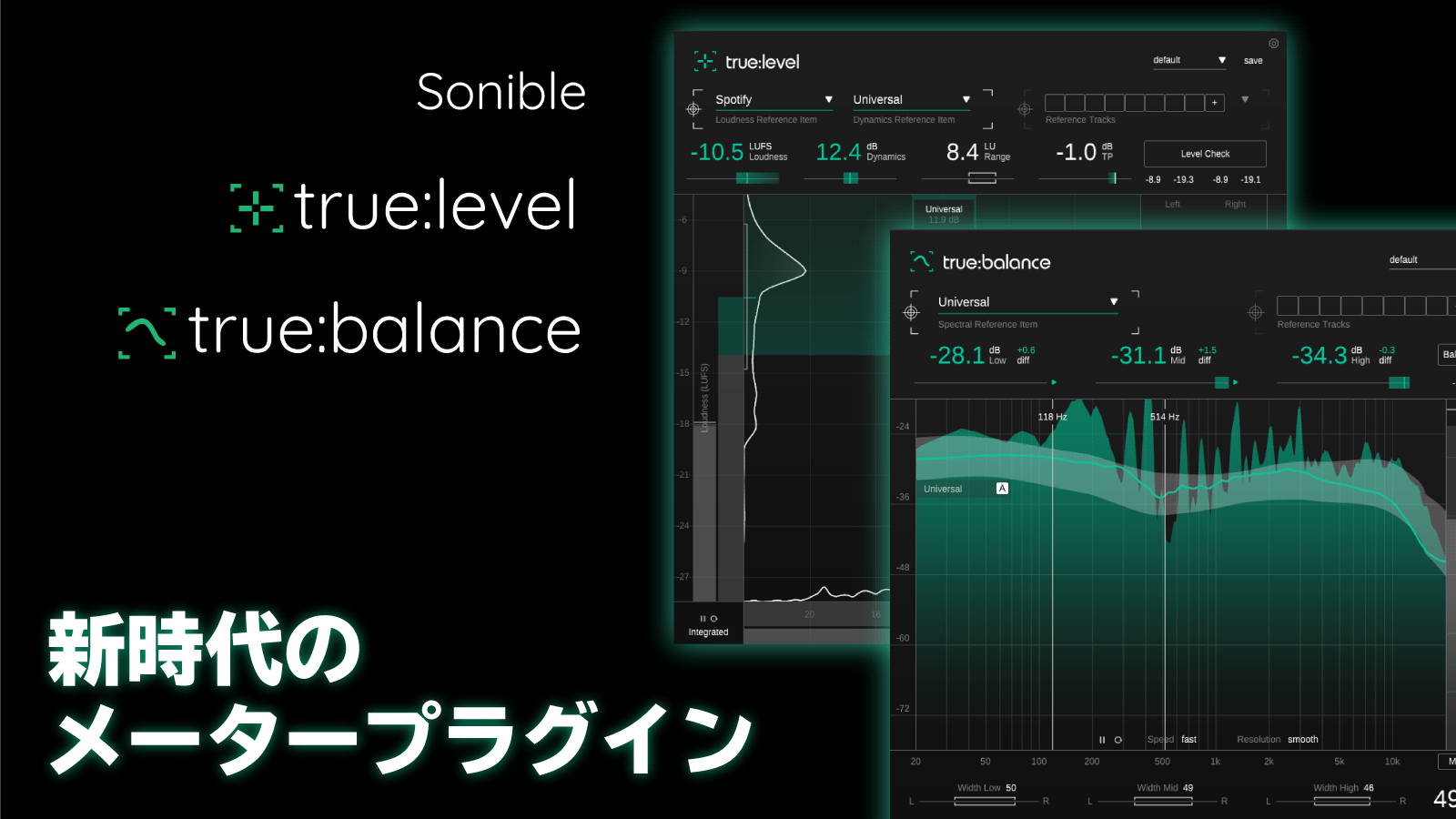

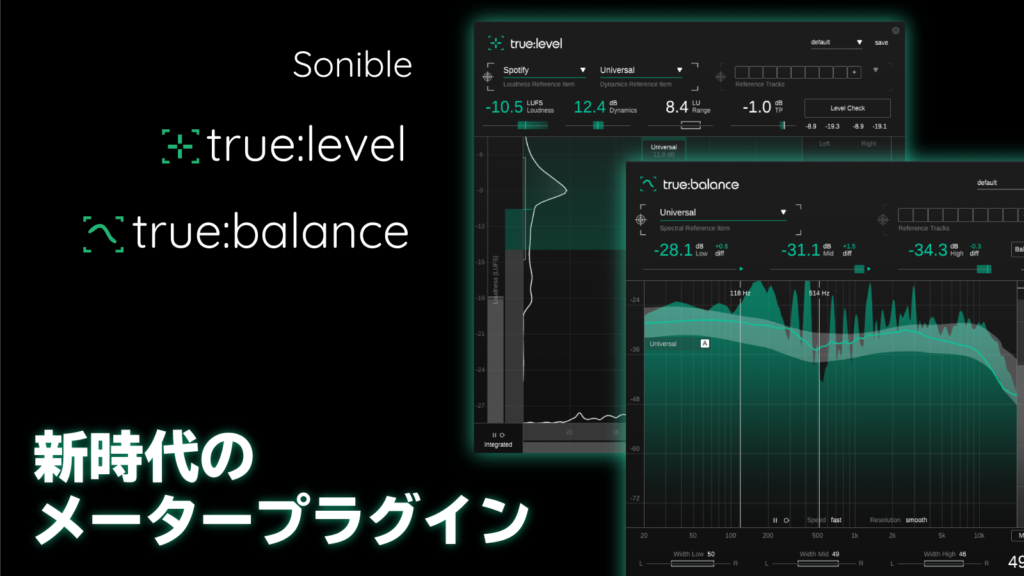

Sonible true:level|true:balance レビュー 新時代のメータープラグイン

アフィリエイト広告を利用しています。本記事が参考になった方は、ぜひリンクをご利用下さい。

2022年11月9日、Sonibleが新たなメータープラグインを2種発売しました。

- true:level ラウドネスとダイナミックレンジの監視

- true:balance 周波数バランス・モノラル互換性&空間バランスの監視。

この2つのプラグインをバンドル化したのが、Sonible Metering Bundleです。

本記事では、この2つのメータープラグインの紹介と、既存製品との比較を行っていきます。

>True Bundleの金額を確認

>true:balance

>true:level

Sonible レビュー記事一覧

製品一覧 sonile公式|PluginBoutique|SONICWIRE

【新製品】learn:bundle リリース!

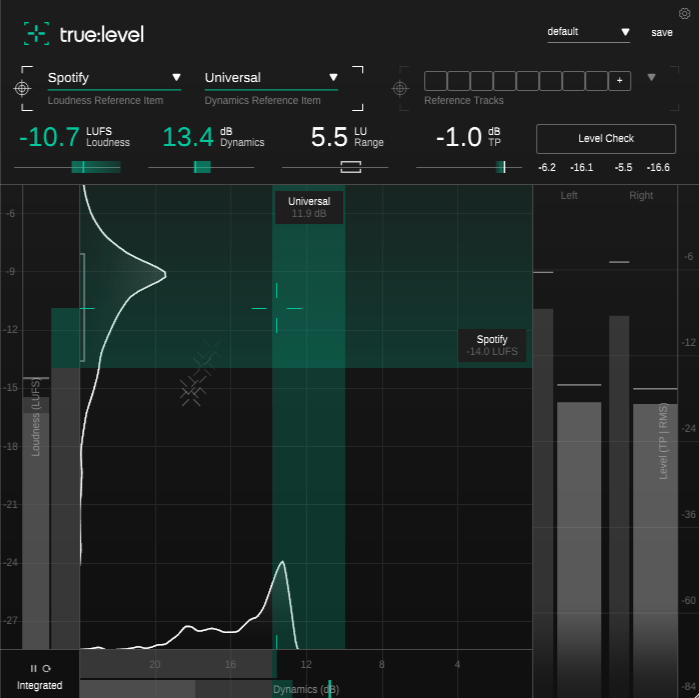

true:level

true:levelの概要

AI自動リミッタープラグインであるSonible smart:limitに搭載されていたメーター部が独立してプラグインされたものです。

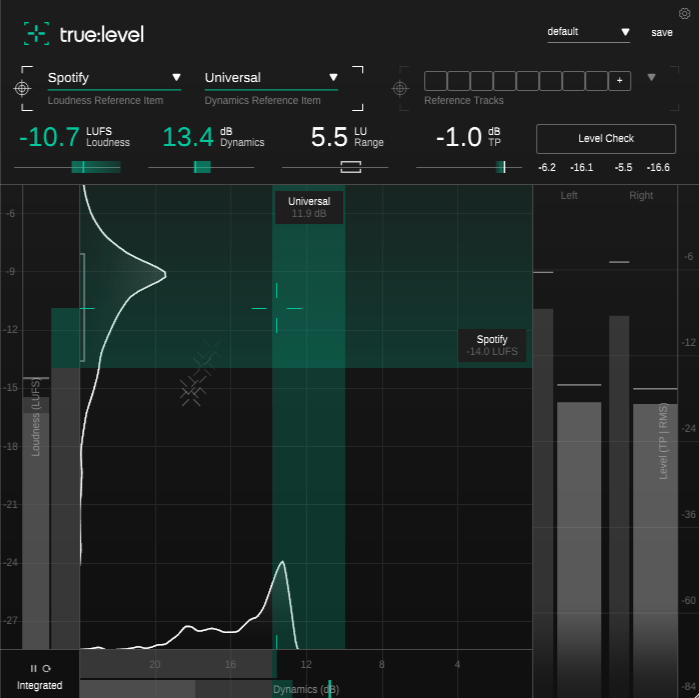

smart:limitの記事でも触れていますが、このメーターが素晴らしいのは、マスタリングはラウドネスではなく、ダイナミックレンジをメインの基準にしよう、とメーカーが明示してくれたことだと思います。

2022年現在、各配信サイトでは、ラウドネスノーマライゼーションで再生音量を標準化する仕組みが整っています。

Spotifyであれば、-14LUFSが基準となっています。ともすれば、マスタリングで目指すラウドネスは-14LUFSで良いのかというと、話はそう単純ではありません。

Sonibleは、適切なダイナミックレンジを求めてミックスをし、ラウドネスは各プラットフォームの基準に合わせて設定すればいいということを提案しています。

ダイナミックレンジは、ピークとラウドネスの比率のことを言いますが、あまりにもダイナミックレンジが狭いと、全体的にのっぺりと抑揚がなく聞こえるようになります。

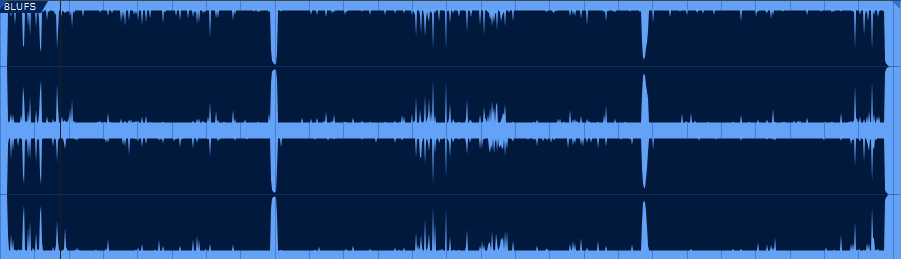

これが、ラウドネスノーマライゼーションにより-14LUFSで聞かれると、次のように細い海苔波形となります。

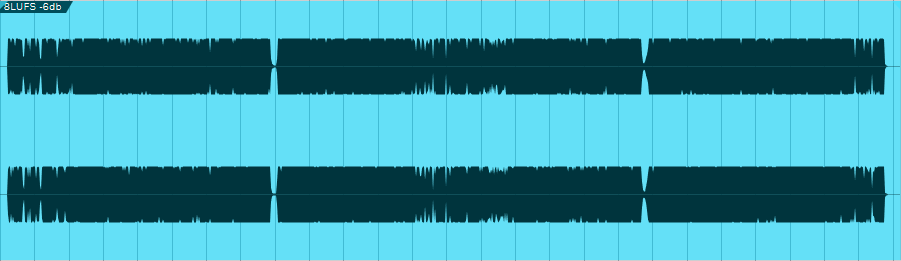

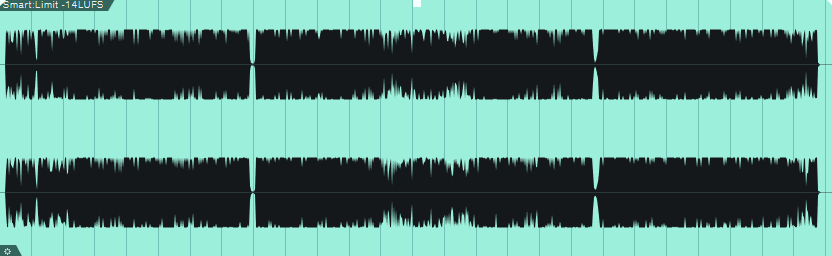

一方、適切なダイナミックレンジを施すとすると、次のようになります。

③の方が、必要以上にダイナミックレンジを狭めていないため、余裕を感じる仕上がりになっているのが分かるとおもいます。

今回発売されたtrue:levelは、smart:limit以外のマキシマイザープラグインを使うにしても、ダイナミックレンジを基準にしてマスタリングをしよう。ということを提案してくれているのです。

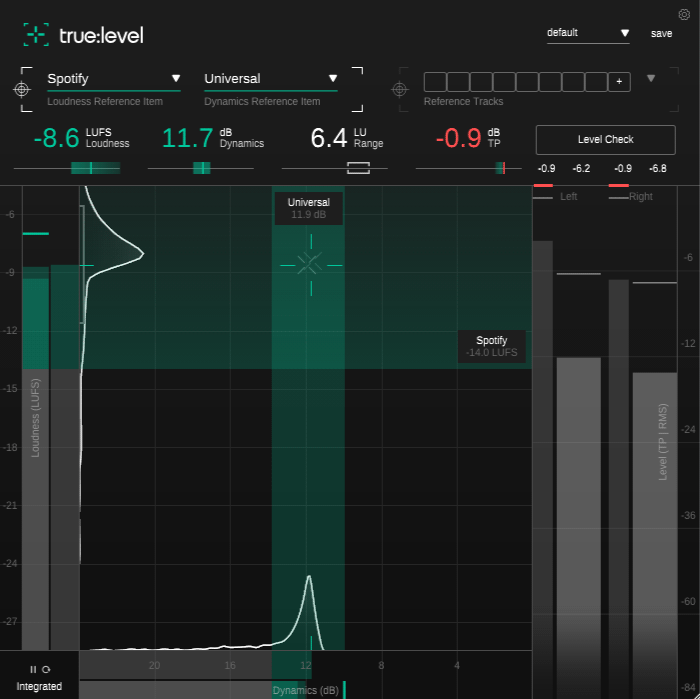

true:levelをどうやって使うか。

緑の帯同士が重なっている所に収まれば、各ジャンルのリファレンス楽曲と大差ない音量感になっていることが分かります。

- Loudness:人間の感じる「音の大きさ」を指す。単位はLUFS。

- Loudness Range:ラウドネスの範囲を示す。この値が小さすぎると「サビとAメロでラウドネスに差がなく、盛り上がりに欠ける」などの指標になる。

- Dynamics:ピークとラウドネスの比率。ダイナミックレンジとも。

- TP:トゥルーピーク。mp3などの不可逆圧縮をする場合は、-1.0dBFSを目安に。

ラウドネスに関しては、Spotifyは-14LUFSが基準だからと、-14LUFSまで音量を下げる必要はありません。なぜなら、配信サイト側が勝手に音量を下げてくれるからです。(この時、コンプなどはかからず、音量が下がるだけです。)

ただし、-14LUFSの音量でどのように聞こえるかは、把握するに越したことはありません。

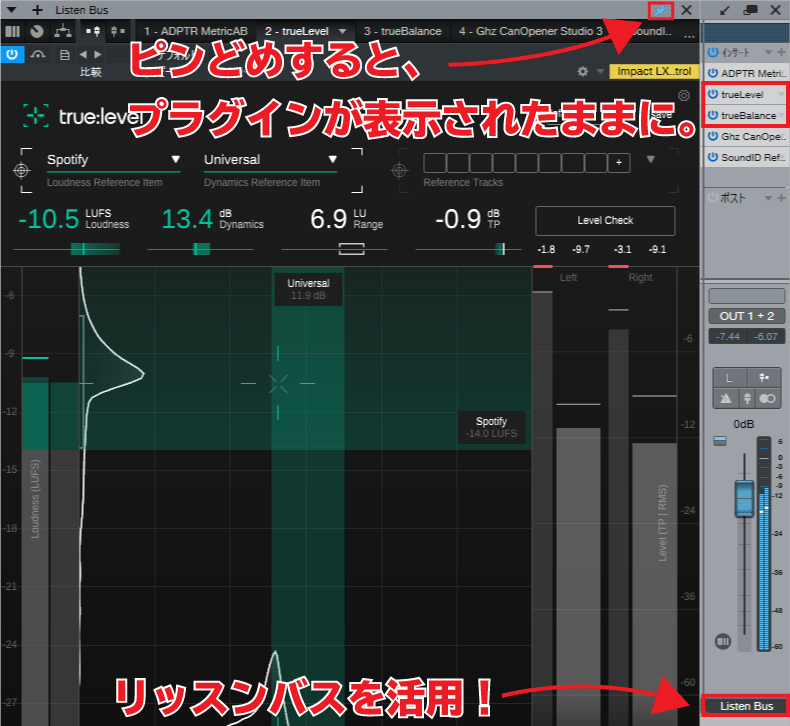

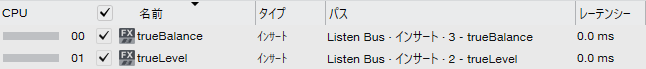

true:levelを使うなら、Studio Oneならリッスンバスに入れて、ピンどめすると便利です。

Ozoneなら併用がおすすめ

iZotope Ozoneを使ってマスタリングをする方も多いと思います。

今回、true:levelで検証した結果、面白いことが分かりました。

Ozone10で自動提案をした場合、true:levelの適切なダイナミックレンジ内に自動的に収まりました。

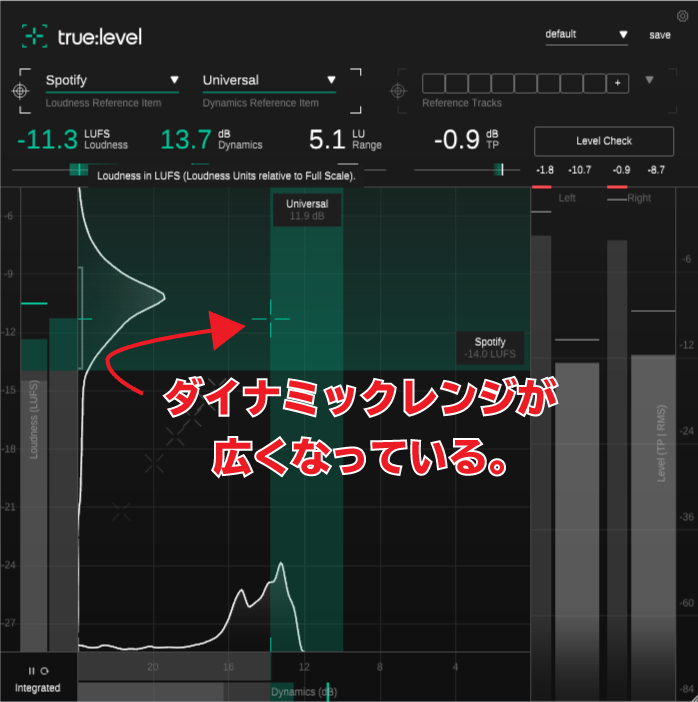

一方、Ozone10内のマキシマイザーで、初期設定である-11LUFSに読み込ませ直してみます。

すると、ダイナミックレンジが広くなりました。

つまり、ラウドネス基準でマキシマイザーの値を設定すると、ダイナミックレンジがジャンルの平均よりも広くなり、一体感が足りないと感じる場面もあるかもしれません。(もちろん耳で聞いて、それが適切であると判断できる場合は、それで大丈夫。)

さぁ、以上のことから分かる結果は次のことです。

Ozone10は自動提案する時には、ダイナミックレンジを加味してマキシマイザーの設定をしている。

一方、自ら設定に手を加える場合、その設定が果たしてダイナミックレンジが適切かどうかを判断するには、Ozone10内だけでは判断基準が足りないと私は思います。

Ozone10に限らず、ダイナミックレンジを把握できないマキシマイザーを使う場合は、sonible true:levelが意味を持ってくるということです。

他のメータープラグインでもダイナミックレンジは測れますが、ジャンルごとのおすすめの値を示してくれるのは、true:levelの優位点でしょう。

true:balance

true:balanceの概要

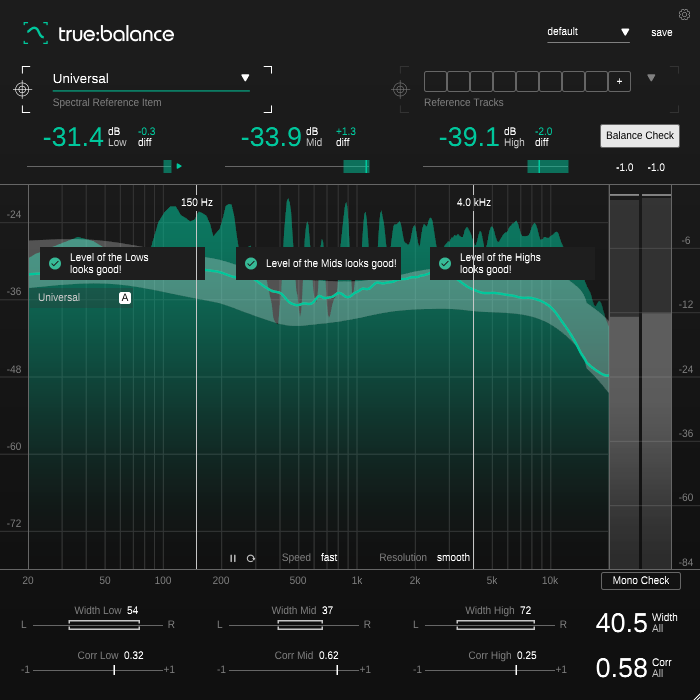

true:balanceで確認できるのは大きく分けて2つ。

- トーナルバランス

- モノラル互換性・空間バランスの測定

それらを、低・中・高音域それぞれで把握できます。

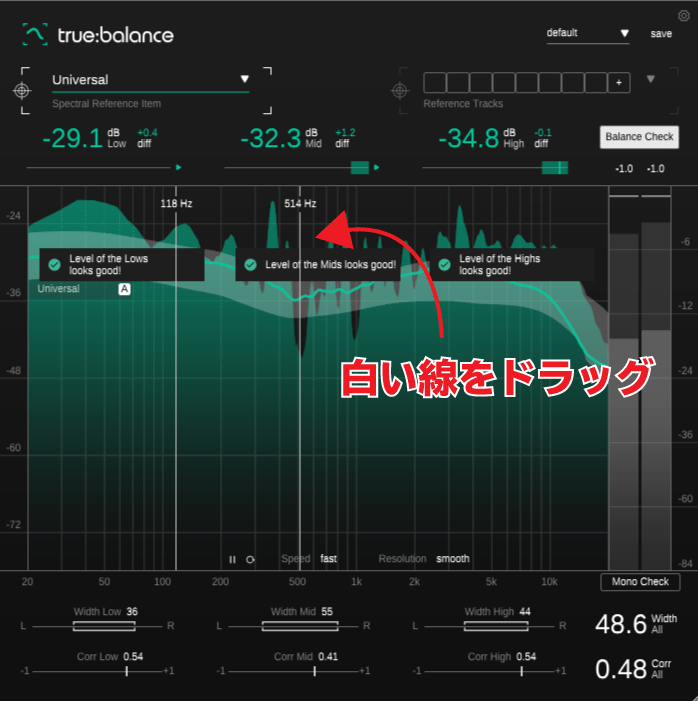

トーナルバランス

Sonibleが収集しているリファレンスに、トーナルバランス(周波数のバランス)がどれだけ近いか、範囲に収まっているかを知ることが出来ます。

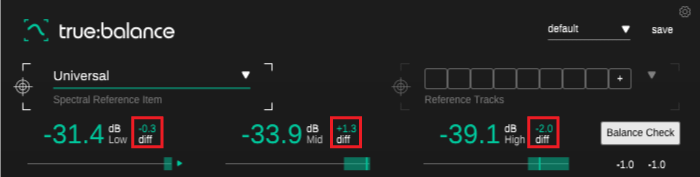

画面上部の数値のメーターでは、差分も知らせてくれます。

面白いのが、観測する周波数帯域を変えられる所です。

縦の白い線をドラッグするだけ。

これで、周波数帯域ごとにどれくらいリファレンスと違うかも測れますね。

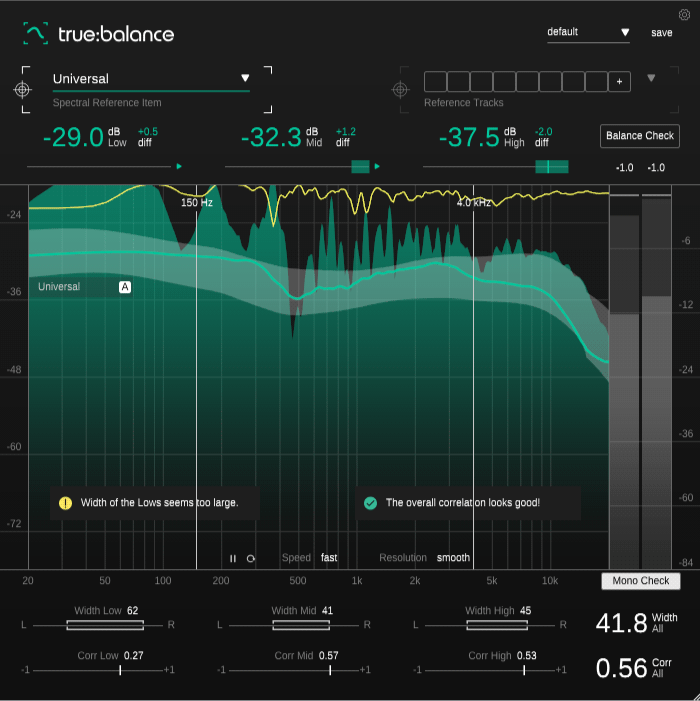

モノラル互換性・空間バランスの測定

右下にあるMono CheckボタンをONにすると、下記画像のように黄色の線が出てきます。

上記画像では、低音域でステレオ幅が広すぎると警告が出ています。

無指向性である低音域の音は、出来得る限りモノラルに近い方が良いとされています。大きなスピーカーで鳴らした時、フェイズ・キャンセル(音の打ち消し合い)が起こる可能性があるためです。

画面下部にはWidth(幅)・Correlation(相関)のグラフがあります。

Width(幅):ステレオイメージがどの程度広く知覚されるか。Widthが小さければ、信号のエネルギーがMid(中央)にある。Widthが大きいと、信号のエネルギーがSide(側面)にあることを示します。

Correlation(相関):LRの信号の類似性を表します。1に近いほど、LRの信号が似ているということになります。0になるほど、LRの信号が違う。マイナスの値は、位相がおかしくなっている、避けるべき状態です。

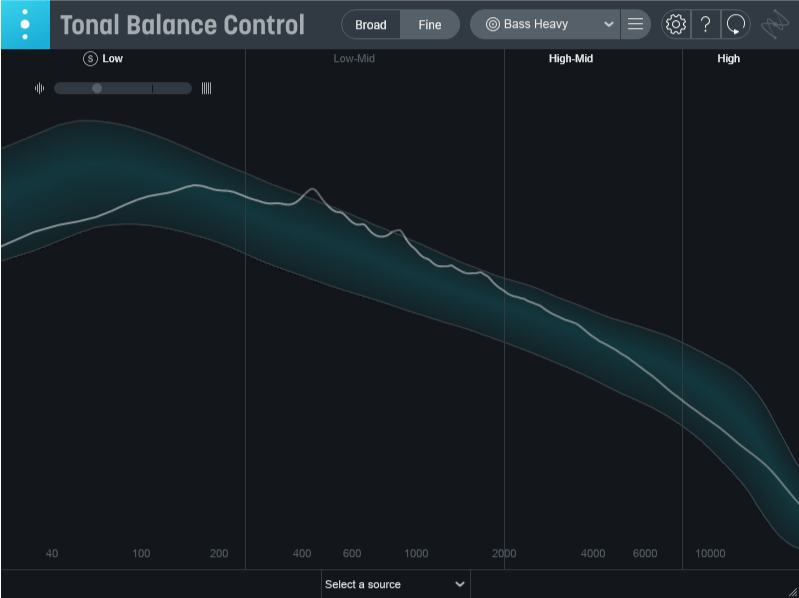

true:balanceの競合製品

iZotope Tonal Balance Control2(TBC2)

トーナルバランスを測るとすれば、言わずもがなのプラグインですね。

true:balanceとの違いで言えば、true:balanceは相関・ステレオ幅を測れるのに対して、TBC2は測れないことでしょう。

登録されているジャンルは、TBC2は12種。true:balanceは16種です。

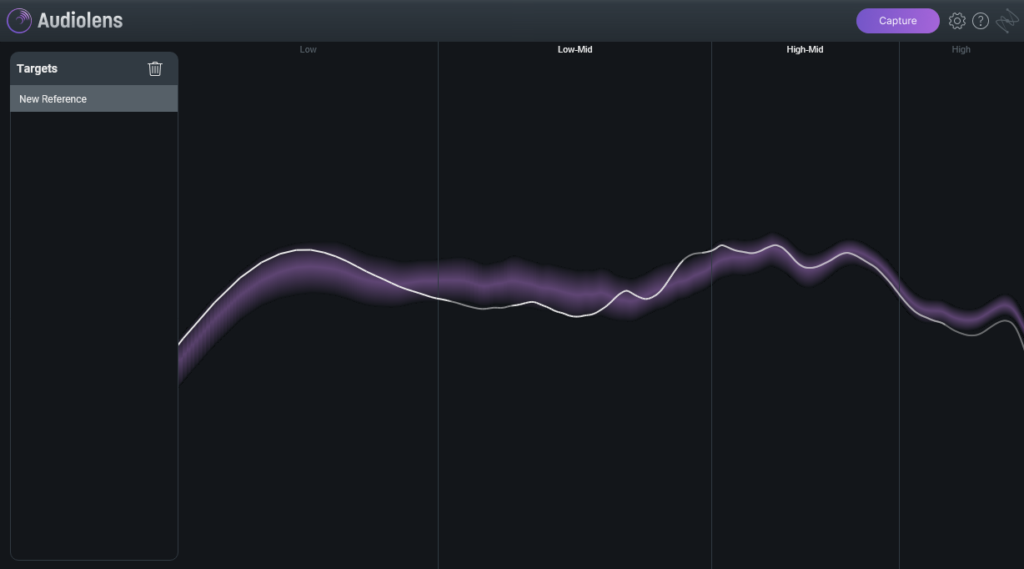

iZotope Audiolens

iZotope Audiolensは、PC上で鳴っている音を取り込んで、リファレンスとして使うことができます。

取り込んだデータは、NeutronやOzone10に送って使えるとのこと。

「リファレンス音源の手持ちがない。」という方でも、好きな配信音源を簡単にリファレンス化できるのがすごい所ですね。

ちょっと心配なのは、楽曲的には優れていても、ミックス技術がそこまでの楽曲をリファレンス化してしまう場合です。本当にその音源がリファレンスとしてふさわしいのかは、考慮する必要あるでしょう。

ちなみに、true:balanceでも、リファレンス音源を読み込む機能はありますが、音源が手元にある必要があります。

なぜtrue:balanceが必要か。

以上、iZotope製品は良い意味でも悪い意味でも、初心者に隠しても良いデータを隠しています。

- トーナルバランスのズレを数値で把握できずとも、Ozone10が自動的に補正。

- 相関・ステレオ幅を測れなくても、Ozone10が自動的にImagerで補正。

プラグインを使ったら、「聴き映えが良くなった!やったー!」と、それはそれで良いのですが、裏で何が起こっているのかを把握できれば、より良い調整ができるようになるかもしれません。

その把握をするために、true:balanceのようなメータープラグインが必要だということです。

true:levelとtrue:balanceの私見

true:levelに思うこと

私自身、マスタリングの際に使うリミッターは、smart:limit、Fabfilter Pro-L2、Ozone10などを使い分けています。

仮楽曲をミックスする場合は、smart:limitが多く、そのまま完パケまで使うことも多いです。原音重視で潰れた感じを極力出したくない場合はPro-L2。迫力を出したい時にOzone10、といった感じです。

今まで、smart:limit以外のマキシマイザーを使う時は、メータープラグインとしてsmart:limitを立ち上げることもありましたので、true:levelはとてもありがたいプラグインです。(smart:limitはレイテンシーが発生するので。)

ダイナミックレンジを基準にマスタリングをする新時代のDTMerたちには、必須のメータープラグインと言っても良いのはないかと考えます。

true:balanceに思うこと

ティザー動画を見た時は、「TBC2で良いのでは?」というのが感想でしたが、実際に使ってみると、TBC2よりも見やすく、細かな数値が出てくるのがありがたいと感じました。

また、Width・Correlationは非常に頼りになる印象です。

今までステレオイメージは、Metric ABを使用して、なんとなく把握していました。

これからは、true:balanceで調整できるのが素直に嬉しく、楽しみです。

例えば、Ozone10でImagerを調整したい場合の判断材料にもなるでしょう。

「なんとなくの調整」を無くすためには、基準を持つことが大事ですね。

バンドルがおすすめ

基本的には、true:level・true:balanceどちらもあった方が良いと思いますので、Sonible Metering Bundleがおすすめです。

>Metering Bundleの金額を確認 Plugin Boutique|SONICWIRE

>true:levelの金額を確認 Plugin Boutique|SONICWIRE

>true:balanceの金額を確認 Plugin Boutique|SONICWIRE

単品で買うとすれば、特にtrue:levelがおすすめです。Ozone10やPro-L2のように、ダイナミックレンジのメーターが付いていないリミッターを使う場合、かなり役に立つはずです。

CPU負荷

メータープラグインなので、軽いです。

●PCスペック

- OS:Windows10 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:64GB

- DAW:Studio One6

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:1024samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

以上が、Sonible true:levelとtrue:balanceのレビューです。

Sonibleは、またもやミックス・マスタリングのための優れたプラグインを出してくれましたね。

私がSonibleが好きなのは、マニュアルを読んだりプラグインを使うことで、ユーザー自体が成長する手助けをしてくれる所です。

マニュアルのWidth・Correlationの項目は、ぜひ一読頂きたい所です。

>True Bundleの金額を確認

>true:balance

>true:level

Sonible レビュー記事一覧

製品一覧 sonile公式|PluginBoutique|SONICWIRE

【新製品】learn:bundle リリース!

PluginBoutiqueでの購入で、10月1日まで下記製品が無料でもらえます。

- UVI Relayer:高品質ディレイ(まじでおすすめ。)

こんな作品、作ってます。