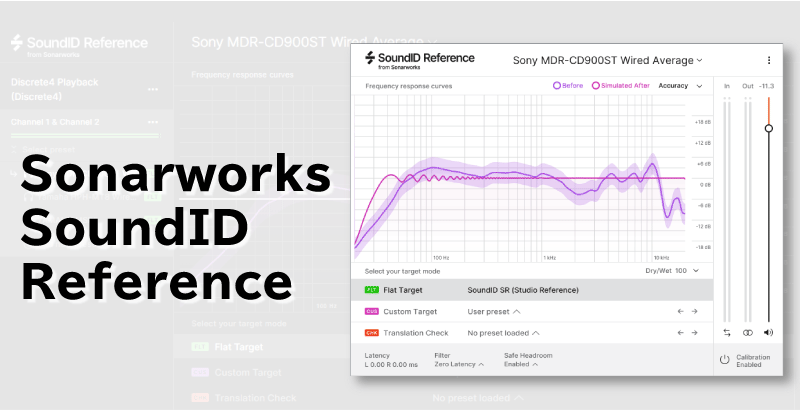

Sonarworks / SoundID Reference レビュー:ミックス上達への一番の投資

本記事が参考になった方は、ぜひリンクをご利用下さい。

SoundID Referenceは、宅録DTMerにとっては必須とも言えるプラグインです。

理想のモニター環境を得られるメリットは計り知れません。

本記事では、SoundID Referenceで測定した部屋の配置・測定結果などを交え、どれほど宅録DTMerに貢献するソフトであるかを紹介していきます。

>SoundID Referenceの金額を確認 サウンドハウス|PluginBoutique

SoundID Referenceとは?

SoundID Referenceは、スピーカー・ヘッドフォンの音を理想のモニター環境へと補正するプラグインです。

ヘッドホンの癖を補正できる

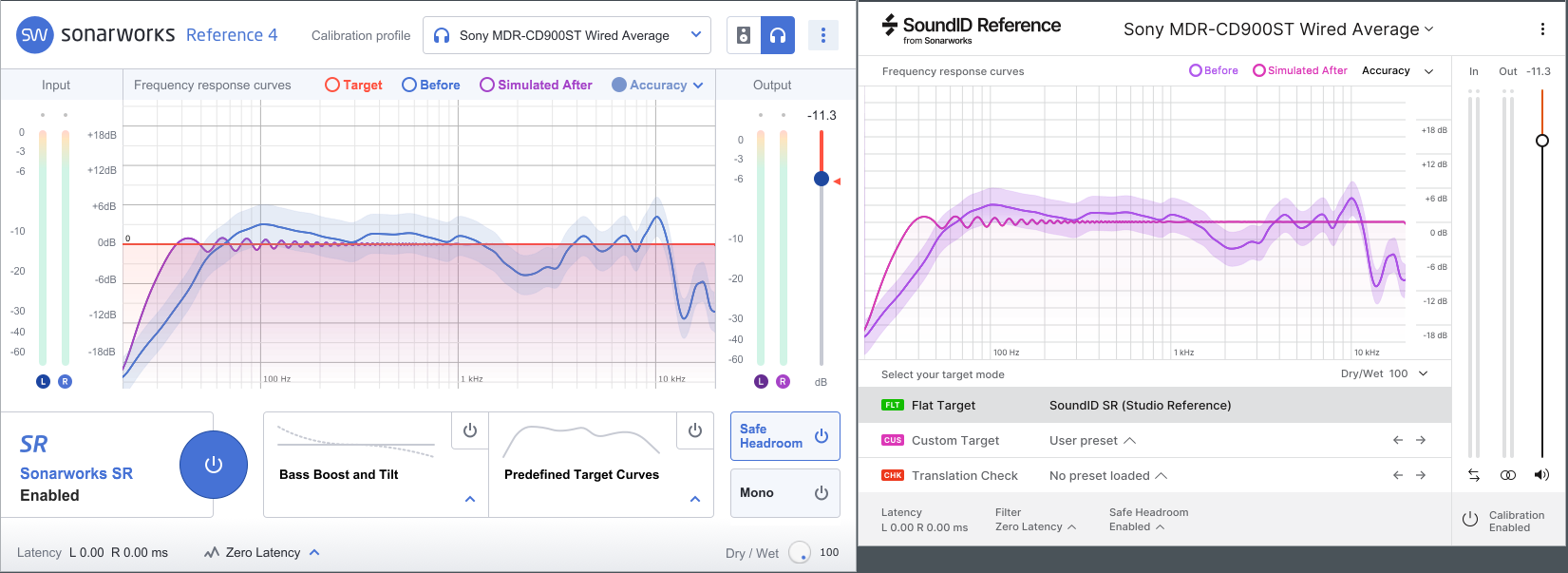

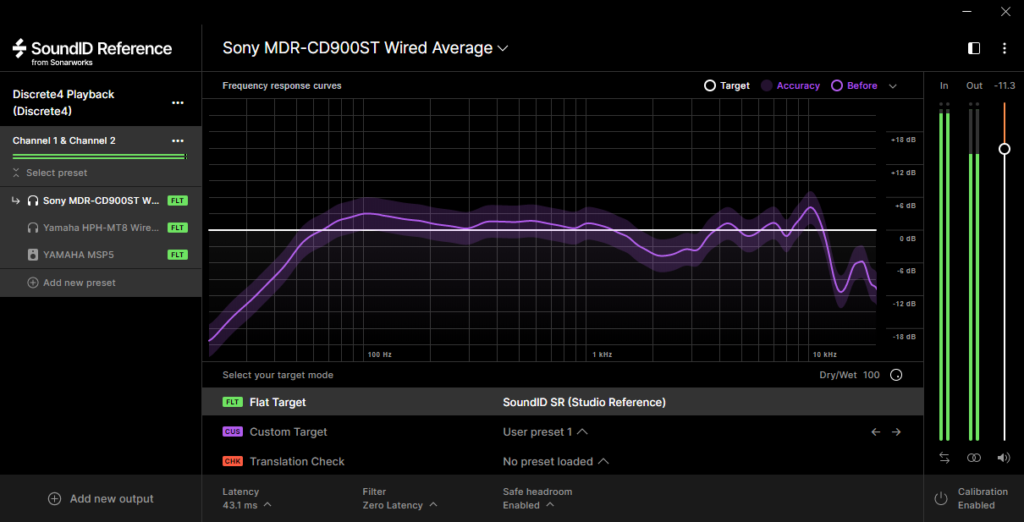

例えば、日本におけるモニターヘッドホンの代表格であるSONY MDR-CD900STの場合、SoundID Referenceでは次のように分析しています。

2,000~3,000Hzの部分で大きく下がっており、10,000Hzのあたりで大きく上がっています。

つまり、SONY MDR-CD900STを信じてミックスした場合、

- 2,000~3,000Hzの一番耳に刺さる部分をブーストしすぎる。

- 10,000Hzのきらびやかな部分をカットしすぎてしまう。

など、本来あるべきミックスとは、程遠くなる可能性があります。

車や携帯電話など、違う環境・機器で聞いた時に「特定の帯域が出すぎて耳が痛い」「逆に聞こえづらい帯域がある。」などの問題は、ミックス初心者にとっては大きな悩みの種ですよね。

色々な環境で聞く → ミックスを直す → また確認 → ミックス → ……

という、延々と終わらないミックス作業から抜け出すためには、理想のモニター環境が必要です。

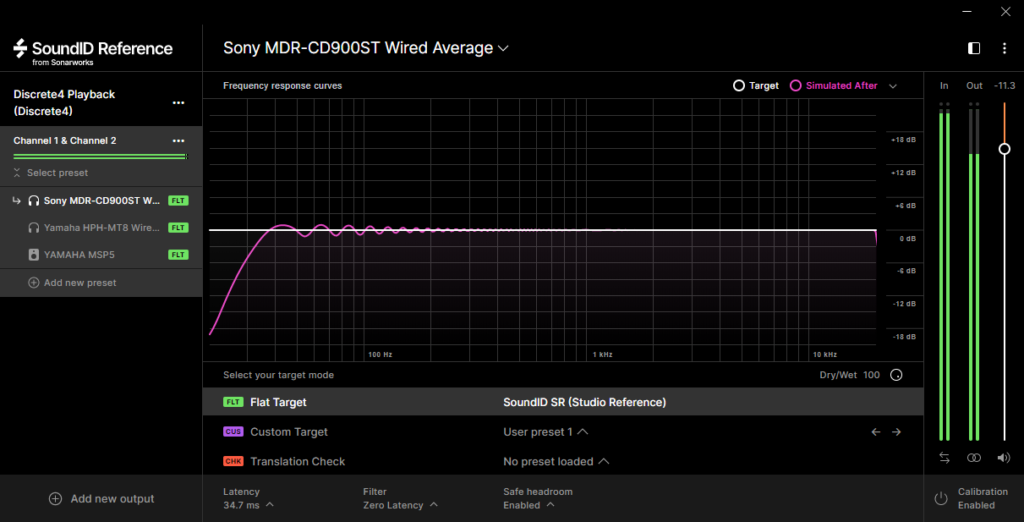

ちなみにMDR-CD900STを、SoundID Referenceが補正することで、次のようなEQ特性へと変化します。

LinearPhazeモードだと、レイテンシーは増えますが、限りなくフラットになります。

グラフには若干の波はありますが、かなりフラットで理想的なモニター状態まで音を補正できているのが分かるでしょう。

この状態であれば、自分が良いと判断した音が、違う環境でも理想的に聞こえるような、素晴らしいミックスが可能です。

モニタースピーカーも補正可能

スピーカーから出る音は、部屋の配置・壁の材質など、様々な要因で変化して聞こえます。

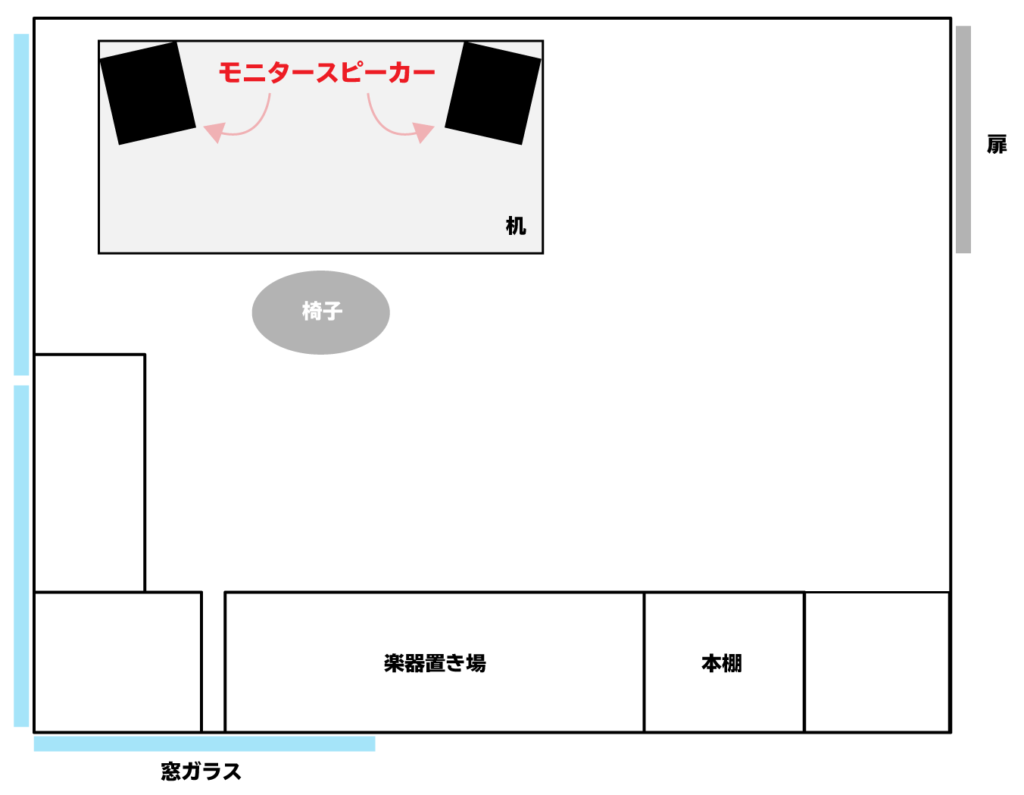

例えば、私の部屋の配置は次のような配置となっています。

押入れの位置の関係で偏った配置に。

このような部屋の場合、モニタースピーカーはどのように聞こえると思いますか?

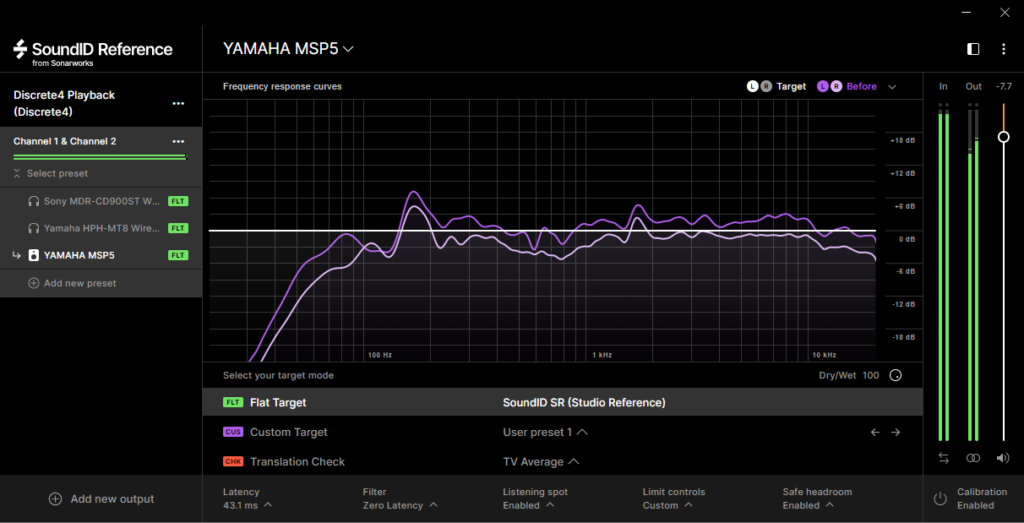

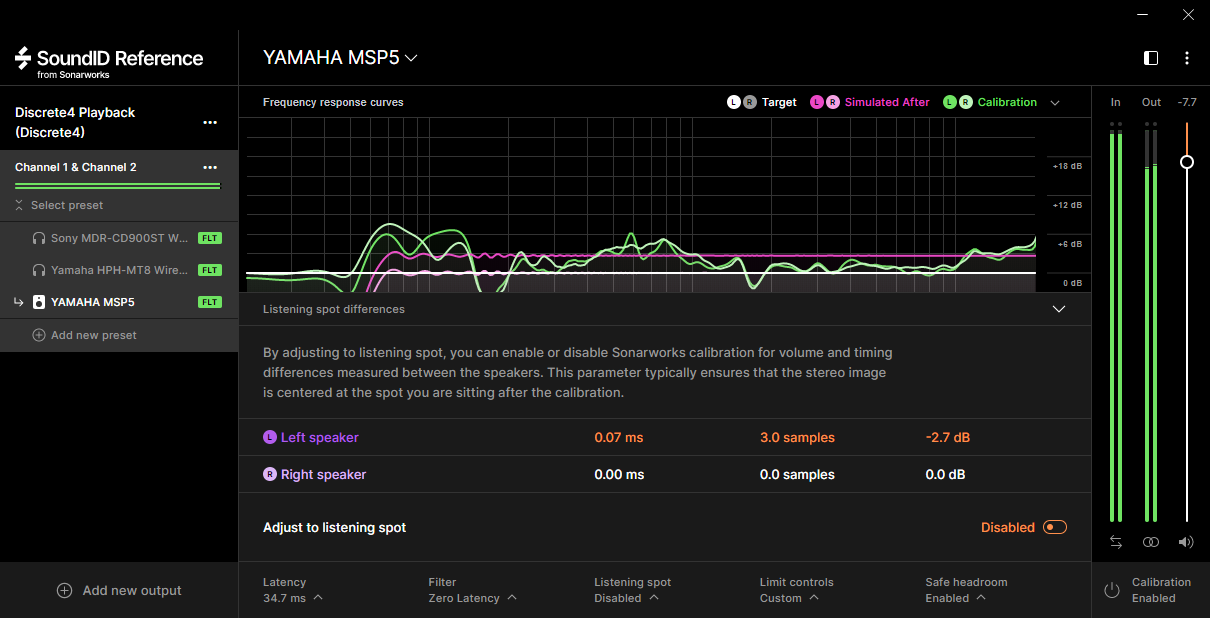

左側のスピーカーが壁に近いので、左側のスピーカーから聞こえる音が大きく聞こえるのです。SoundID Referenceで測定したのが、次のプロファイルとなります。

L(左側のスピーカー)の濃い紫色のグラフが、薄い色と比べて上回っているのが分かります。つまり、左側のスピーカーの音量が大きく、左に寄って聞こえてしまっている、ということです。

また、EQもフラットとは言い難く、特に低~中音の辺りは癖があるのが分かります。

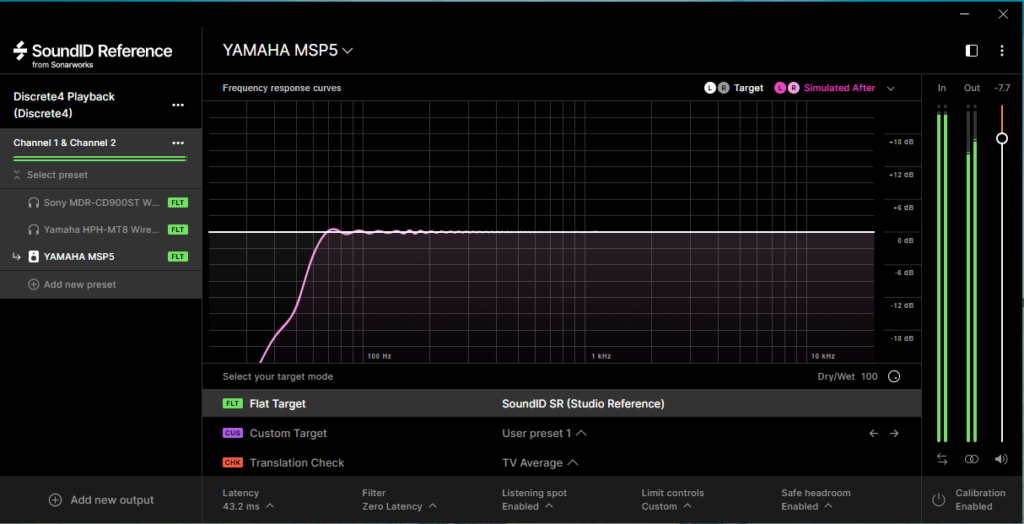

およそモニター環境としては劣悪な環境でも、SoundID Referenceであれば、理想的なモニター環境へと変化させることが出来ます。

この状態では、EQがフラットに聞こえるのはもちろん、左側に寄って聞こえていた音も、真ん中から聞こえるようになります。

また、音の再生タイミングも若干のズレがありました。

測定用マイクがついたエディションがある

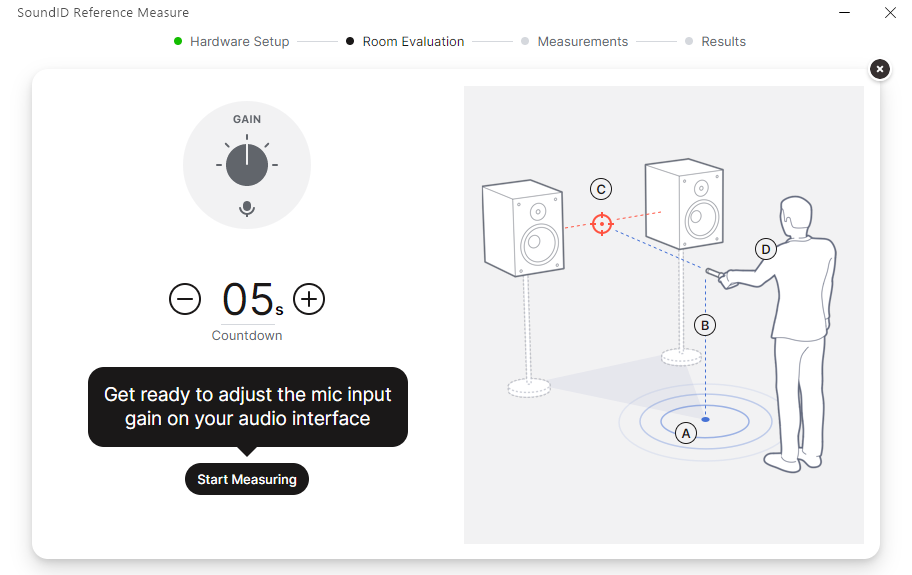

モニタースピーカーの測定には、測定用マイクが必要です。

SoundID Referenceには、マイクが付属しているエディションがあります。私が使ったのは、前作Reference4に付属していた測定用マイクです。

測定は、10~20分ほどで終わり、案内に従うだけで簡単に行うことができます。

イラスト付きなので、英語が分からなくても問題ありません。ゲーム感覚で楽しくできますよ。

測定後の初補正では、感動の世界が待っている

補正後の音をはじめて聞いた時の感動は、言葉では言い表せません!

余計に色付けされた音の膜が剥がれて、あるべき音がそのまま耳に入ってくる感覚です。一度使うと、補正なしの音に戻りたいとは思えないでしょう。

測定用マイク付きの商品は4万円を越えますが、「買ってよかった!」と心から思えるはずです。

様々なエディションがある。

SoundID Referenceには、様々なエディションがあるため、購入に迷う人もいるでしょう。

どのエディションが、どんな方に向いているかを説明します。

| 商品名 | 誰向け? |

|---|---|

| For Headphones | ヘッドホンのみを補正するエディションで、安価です。 |

| For Speakers & Headphones | ヘッドホン・スピーカーどちらも使う方にオススメです。 |

| For Multichannel | マルチチャンネル用途です。 |

| 各種アップグレード | ・前作Reference3,4を持っている人 ・ヘッドホンVerからスピーカーVerにしたい人 |

ヘッドホンのみで作業される方であれば、SoundID Reference for Headphonesを選択します。

最新のヘッドホンは、プロファイルが付属していない場合もありますので、Sonarworks公式のヘッドホン一覧ページをご覧ください。

購入方法

ヘッドホン補正だけなら

ヘッドホン補正だけなら、デジタル納品されるため、どこのサイトで買っても構いません。

強いて言えば、海外サイトのPlugin Boutiqueであれば、購入時期に応じて、おまけプラグインがもらえますのでお得です。

測定マイク付きなら

スピーカー補正には測定マイクが必要です。

測定マイクが欲しい場合は、日本のストアか公式ページから購入しましょう。

日本のストアから購入する場合はこちらです。

公式ページで買った場合は、海外から3~5営業日以内にFedExという発送サービスで発送されます。(Sonarworksは、アメリカ・ラトビア・中国に拠点があるそうです。)

Sonarworks公式ページから購入する場合はこちらです。

導入するメリット

ミックス時の圧倒的な時短に

色々な環境で聞く → ミックスを直す → また確認 → ミックス → ……

という、不毛な作業が無くなります。

また、ミックス時に、ヘッドホンとスピーカー両方で確認している方も多いと思いますが、その作業も最低限で良くなるでしょう。

なぜなら、SoundID Referenceで補正した場合、ヘッドホンとスピーカーがほぼ同じように聞こえるようになるからです。私も初めて使った時には、衝撃が走りました。

概算ですが、ミックス時間は10分の1くらいまで短縮されたと思います。こだわりの強い人ほど、この時短の恩恵を受けるはずです。

一流のアーティストの音が分かるようになる

SoundID Referenceで補正した音は、一流のアーティストたちがレコーディングするスタジオを基準に作られています。

一流のアーティストたちが、どのような音を基準に判断しているのかを体感できることは、かなり大きなメリットです。

DAW以外でも使用可能です!

SoundID Referenceは、DAW上のプラグインとして使うだけでなく、PC・Mac上から出る全ての音を補正するSystemWideという機能が付いています。

リスニング環境すら、理想の環境へと変わります!

ミックス能力の向上に役に立つ

SoundID Referenceで補正した状態でミックスすると、EQやコンプ、エキサイターなど、エフェクトをかけた時の微細な変化を感じ取りやすくなります。

どのパラメーターがどのような影響を与えるかという知見が貯まりやすくなり、結果としてミックス能力が向上します。

マスタリング時に、iZotope Ozoneなどを使った自動化マスタリング頼りになっていませんか? 本当にその音が良いと判断して最終決定していますか?

SoundID Referenceを使えば、自分の基準をきちんと持って判断することができるようになります。

ミックス上達には、新しいエフェクトを買うよりも、モニター環境を整えるのが一番の投資になると思いますよ!

SoundID Reference を活かすために

ヘッドホンによる違いは出るのか?

SoundID Referenceを使ったら、どのヘッドホンも同じような音になってしまうのでしょうか?

結果から言うと、同じような音にはなりません。次の2つのヘッドホンを、どちらも補正した状態で聞いてみました。

EQの感じは確かに似るのですが、そもそもこのヘッドホン同士は、音の距離感も違えば、低音感も全く違います。

SONY MDR-CD900STは、距離感が近く、低音感が少ないです。

YAMAHA HPH-MT8は、距離感が遠く、超低音もたっぷり感じられます。

補正され、傾向は似ながらも、同じようには聞こえません。何個かヘッドホンを所持する方にとっても、メリットだと思います。

超低音は、補正できない

上の項目からの続きとなりますが、ヘッドホンやスピーカーの超低音が元々出ないのであれば、ソフトウェア上で補正したとしても、物理的に出ないのですから補正しようがありません。

そのため、低音が聞こえづらいSONY MDR-CD900STのみでのミックスは、低音の処理が甘々になる可能性が高いです。

低音の聞こえるモニタースピーカーか、YAMAHA HPH-MT8などのような、低音をモニターしやすいヘッドホンを別途用意することをオススメします。

スピーカー補正における気付きにくい機能

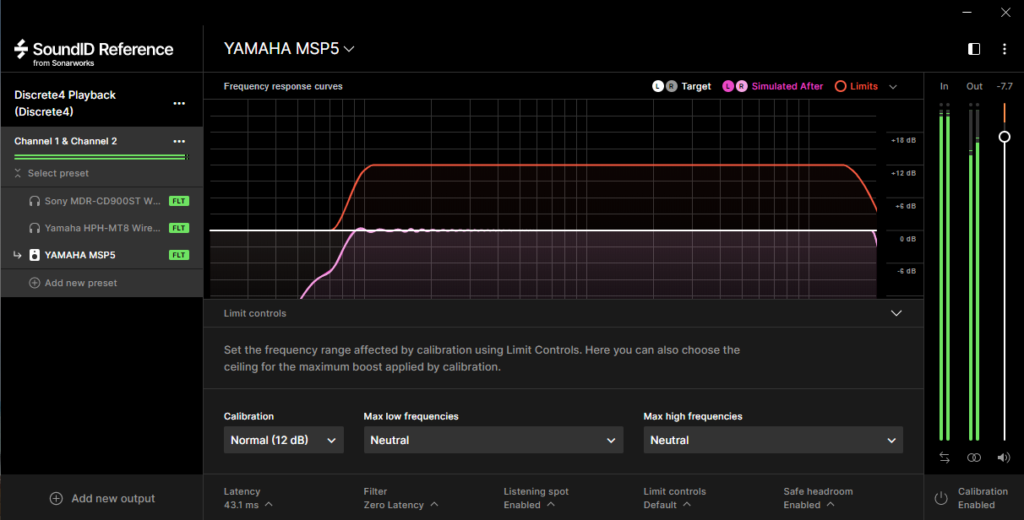

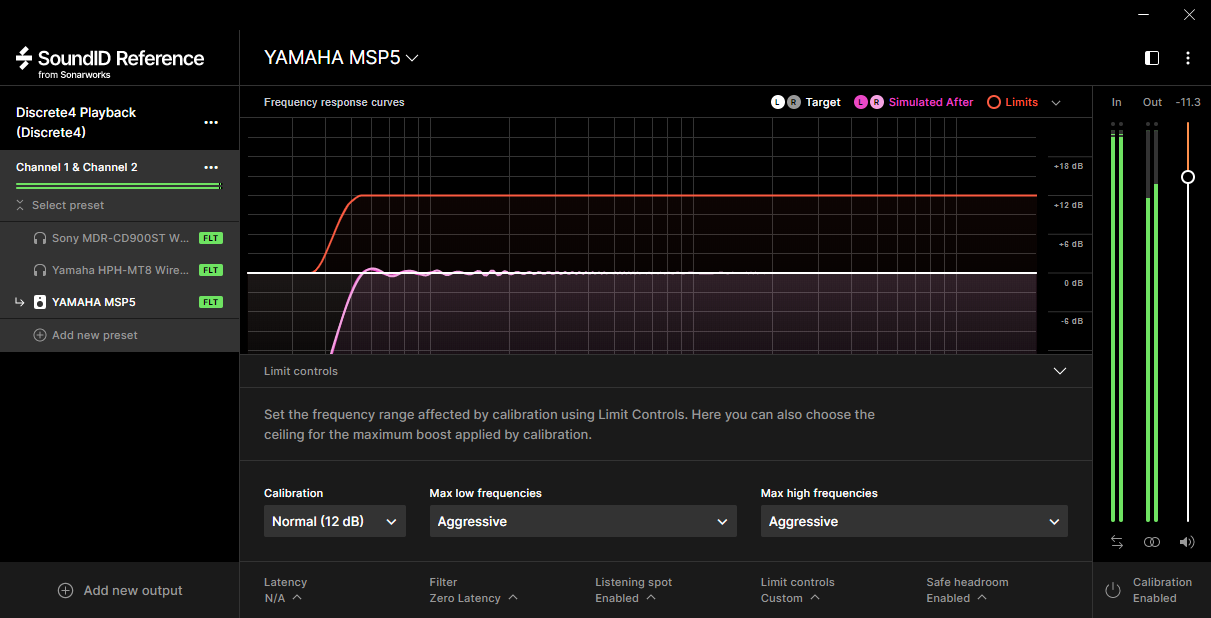

SoundID Referenceのスピーカー補正には、Limit controlsという機能があり、ここで低音・高音の補正の境界を変更することが可能です。

次の2つの画像を比べてみましょう。

Aggressive(下の画像)の方が、より低音まで補正されるのが分かります。この補正は、耳で聞いていても分かるレベルで変化します。

環境や曲に応じて、より低音・高音まで「補正する or しない」を適宜変更しましょう。(例えばダンス楽曲であれば、より低音まで出るようにしてモニターするのが良いと思います。)

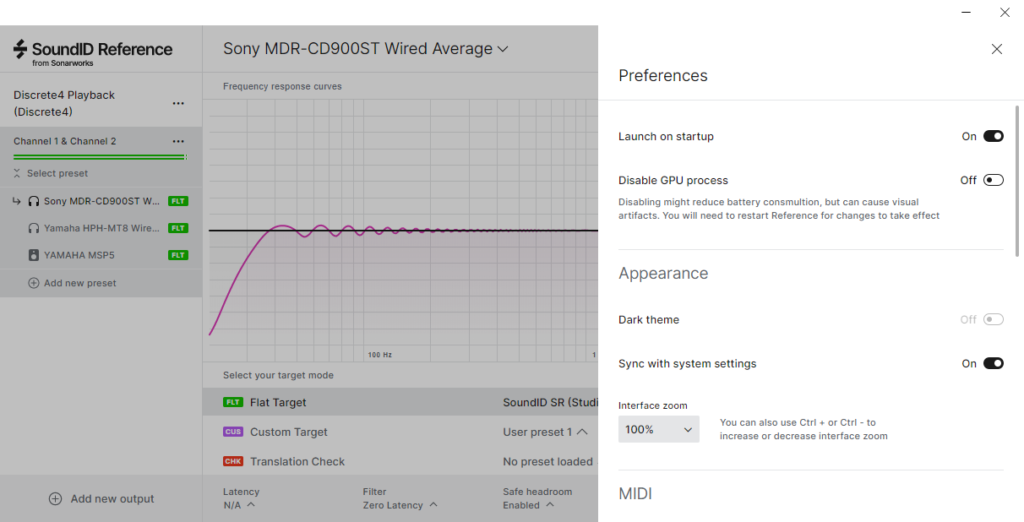

カラーモードの変更

初期設定では、今まで紹介してきた画像のようにダークモードでの表示となります。

右上にある三点リーダからPreferenceを選択することで、ダークモードをオフに出来ます。

前作Reference4からの進化は?

音の変化について

前作Reference4と、SoundID Referenceの音の違いは、私には分かりませんでした。Reference4で満足している方は、アップグレードする必要はないと思います。

*私は、Sonarworks社に大変感謝しているため、お布施のつもりでアップグレードしました。

前作からの変更点

Windows環境でのレイテンシー短縮

Windows環境でのSystemWideのレイテンシーが短くなったという情報がありましたが、私の環境での変化はありませんでした。

- Reference4:34.7ms(Zero latency)・80.1ms(Linear Phase)

- SoundID Reference:34.8ms(Zero latency)・80.2ms(Linear Phase)

というか、0.1ms増えてますね。違いは分かりません!

新機能 Target Mode の追加

フラットに補正した状態から、より好みの音質へと3バンドEQで補正できる機能が追加されました。

私的には、理想的なモニター環境を求めて本商品を購入しているため、それをわざわざ崩して、EQ補正するTarget Modeは使いません。

新機能 Translation Check の追加

様々な環境を再現できる機能です。

例えば、車やスマホ、ラップトップPC、テレビから流れたらどのように聞こえるかを、簡単にチェックできるようになりました。

私的には、テレビCM向けのサウンドロゴやBGM制作を引き受けることがあるため、テレビ音質でのチェックが出来るのは助かります。

前作より使いづらい部分も、バージョンアップでガンガン改善中。

SoundIDは、がんがんバージョンアップしてくれています。

- 画面の大きさを自由に可変できるように。

- スピーカーとヘッドホンの切り替えも、1クリックで切替。

- 左右のPANを1クリックで入れ替えるボタンが追加。定位を確認する時に。

まとめ

以上が、SoundID Referenceのレビューです。

SoundID Referenceは、ミックス上達には、どんなエフェクトより費用対効果が高いです。

あなたがミックスに対して伸び悩みを感じているなら、迷うことなくオススメします。

初めて使った時の感動を、あなたにも味わって頂きたいです!

>SoundID Referenceの金額を確認 サウンドハウス|PluginBoutique

こんな作品、作ってます。