Techivation社 全プラグイン レビュー

アフィリエイト広告を利用しています。本記事が参考になった方は、ぜひリンクをご利用下さい。

Techivation社のプラグインは、SNSなどで良い評判をよく目にします。

Techivation社のプラグインは、見た目が削ぎ落とされた上に、色も統一されています。また、名前が似通っているため、製品一覧を把握するのも、中々困難。

というわけで、本記事では全プラグインの概要・レビューをお届けします。

>T-De-Esser Pro Mk2の金額を確認 6/30までイントロセール

>AI-Bundle 60%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

T-De-Esser Pro Mk2リリース! 6/30までイントロセール

Techivation社プラグイン概要

リリース順

| リリース年月 | プラグイン名 | プラグインジャンル | 私的おすすめ度 |

|---|---|---|---|

| 2025年6月 | T-De-Esser Pro Mk2 | ディエッサー | ★★★ |

| 2025年5月 | AI-Compressor | AIオートコンプレッサー | ★★ |

| 2025年3月 | M-Leveller | オートレベラー | ★★ |

| 2025年2月 | M-De-Esser2 | AIディエッサー+α | ★★★★ |

| 2024年10月 | M-Clarity2 | AIレゾナンスサプレッサー+α | ★★★★ |

| 2024年9月 | AI-De-Esser | AIディエッサー | ★★★ |

| 2024年8月 | AI-Impactor | AIアタックエンハンサー | ★★ |

| 2024年7月 | T-De-Esser2 | ディエッサー | ★★★ |

| 2024年6月 | AI-Clarity | AIレゾナンスサプレッサー | ★★★ |

| 2024年5月 | T-Saturator | サチュレーター | ★★ |

| 2024年4月 | AI-Loudener | マスタリングにマジックをおこす | ★★★★ |

| 2024年1月 | M-Puncher | トランジェントシェイパー | ★★★ |

| 2023年11月 | M-Blender | サイドチェイン | ★★★ |

| 2023年10月 | M-Compressor | スペクトラルコンプレッサー | ★★★ |

| 2023年8月 | M-De-Esser | 高域専用レゾナンスサプレッサー | ★★★ |

| 2023年5月 | M-Clarity (続編発売!) | 低域専用レゾナンスサプレッサー | ★★★ |

| 2023年3月 | M-Loudener | ダイナミックレンジエンハンサー *サチュレーターとみなして良い気する。 | ★ |

- 2022年以前

-

リリース年月 プラグイン名 プラグインジャンル 私的おすすめ度 2022年10月 T-Imager

(販売停止)ステレオイメージャー 2022年9月 T-Puncher トランジェントシェイパー ★ 2022年8月 T-Warmer 低・中音域特化のエキサイター ★ 2022年6月 T-Exciter 高音域特化のエキサイター ★ 2022年5月 T-Clarity

(販売停止)低中域特化のマルチバンドコンプ

*コンプではないそうだが、そう見える。2022年4月 T-Compressor コンプレッサー ★ 2021年10月 T-De-Esser Pro ディエッサー ★★★

2022年のブラックフライデー辺りから、Techivation社の名前を、DTM界隈でちらほら見かけるようになってきました。はじめに話題になったのは、T-Compressorの無料配布だったと思われます。

2023年5月に発売されたM-Clarityの評判が良いのを見かけ、私も気になっていた所、Techivationからメールで製品提供の申し入れがあり、本記事作成のきっかけとなりました。

シリーズの違い

Techivation社のプラグインには、3シリーズあります。

- Tシリーズ:一番最初に出たシリーズ

- Mシリーズ:Tシリーズを進化させたマスタリンググレードのシリーズ

- AIシリーズ:Mシリーズをより進化させ、AIで自動的に適応させるシリーズ

AIシリーズは、基本的にAIにお任せで、強度だけを操作します。

より細かな操作までしたい場合は、Mシリーズがおすすめです。

レビュー一覧

本記事中で、短いレビューはしていますが、各々のレビュー記事で詳細にしています。

以下、リリース順です。★マークは、特におすすめ。

AIシリーズ

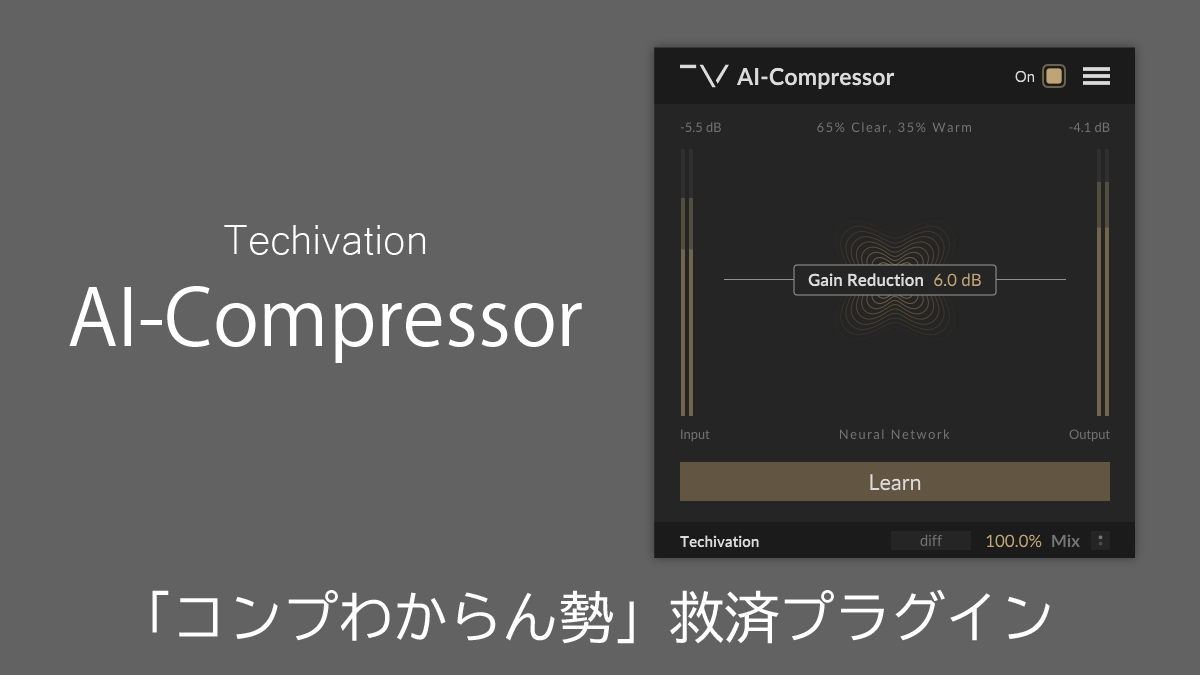

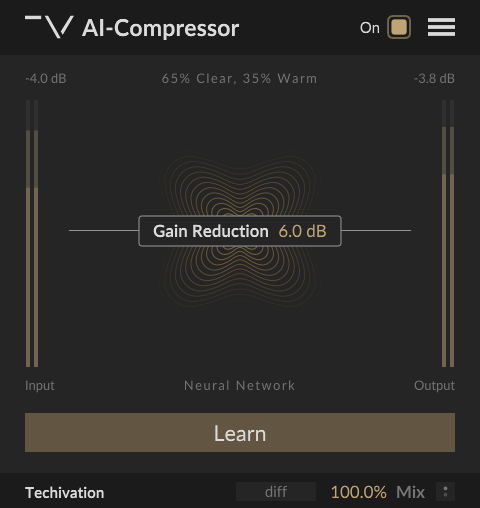

AI-Compressor:音量均一化特化コンプ

- 製品概要:音量均一化特化系コンプ

- 金 額:$129

- リリース:2025年5月

- リ ン ク :AI-Compressor

その他 :CPU負荷/レイテンシー(6~20% *OS1~8x|44.1ms) *私の環境は、本記事末尾に記載

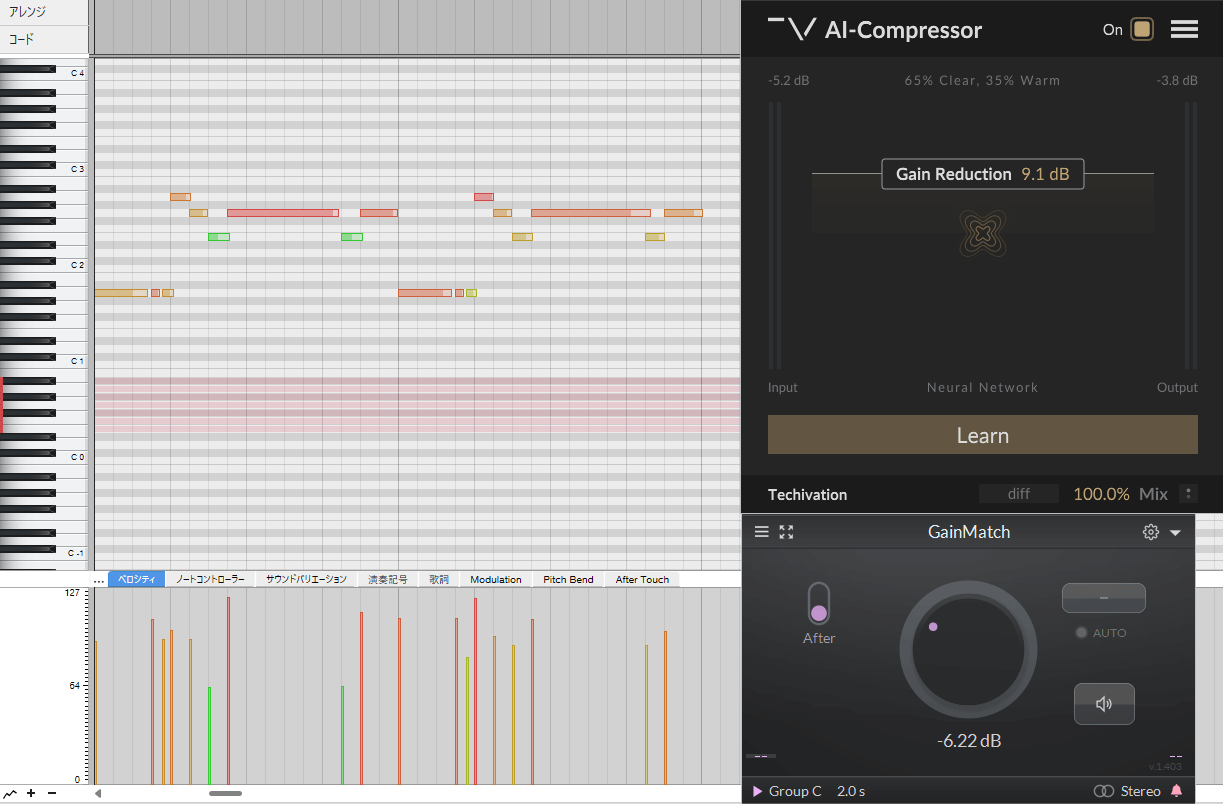

サウンド例1:アコギ

次のトラックは、2・4拍のタイミングで、弦を指で弾いています。

よくある奏法ですが、反面ここだけ音量が大きくなっていますよね。

このトラックにAI-Compressorを使います。

②は、2・4拍の指打ちでも、音量がかなり自然に収まっていますよね!

まるで最初からこんな音だったかのようです。

サンプル例2:ベース

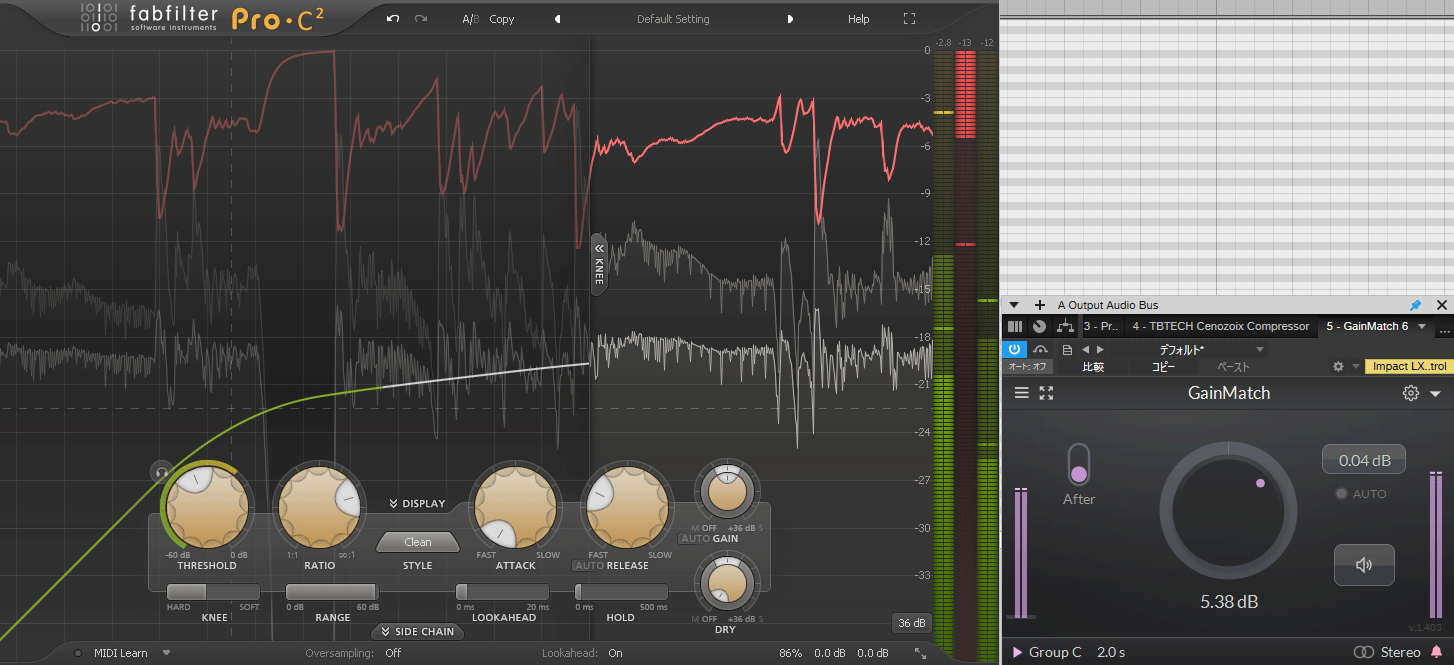

生ベースも、演奏によっては音量差が生まれるパートです。(ただ、現在ベースを手放してしまったので、打ち込みで比較します。)

わざと、音量差が生まれるようにベロシティーに差を付けました。

④こりゃ……すごい!!

わざと強く打ち込んだ部分も、かなり自然に抑え込んでいます。

この素材について、私自身、普通のコンプを使って制御しようと思いましたが、かなり時間がかかりましたし、パラメーターを決めるのは難しいと感じました。

これでも、抑えきれていない部分がありますね。

聴き比べると分かるのですが、AI-Compressorの透明感・処理の自然さは圧倒的なのが分かって頂けるかと思います。

まとめ

DTM初心者には、分からないエフェクトの筆頭であるコンプ。そこを1クリックで救うエフェクトがついに出てしまいました。

Sonible Smart:Comp2も、AIによる自動設定ですが、どちらかというとパンチ感が出る挙動です。音を前に出したい場合は、そちらの選択肢もありですね。

しかし、「クリーンに音量を均一化したい」という要望を叶えるなら、AI-Compressorは第1候補として上がるくらい、簡単で音質に優れたプラグインだと感じます。

>AI-Compressorの金額を確認する

>AI-Bundle 60%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

AI-De-Esser:時短のAIディエッサー

- 製品概要:時短+音が良い!優等生AIディエッサー

- 金 額:$129

- リリース:2024年9月

- リ ン ク :AI-De-Esser

その他 :CPU負荷/レイテンシー(6~20% *OS1~8x|44.1ms) *私の環境は、本記事末尾に記載

AI-De-Esserのサウンドを聞く。

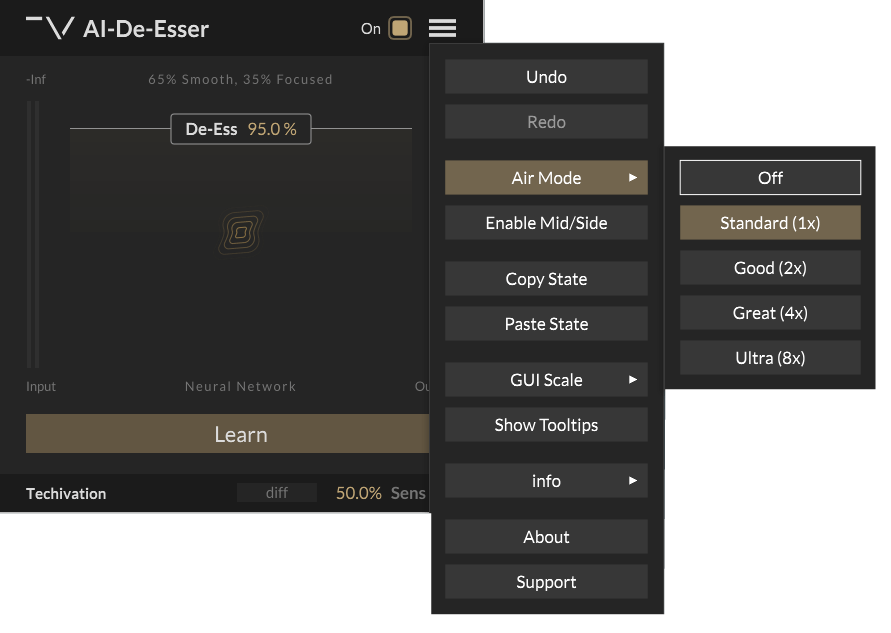

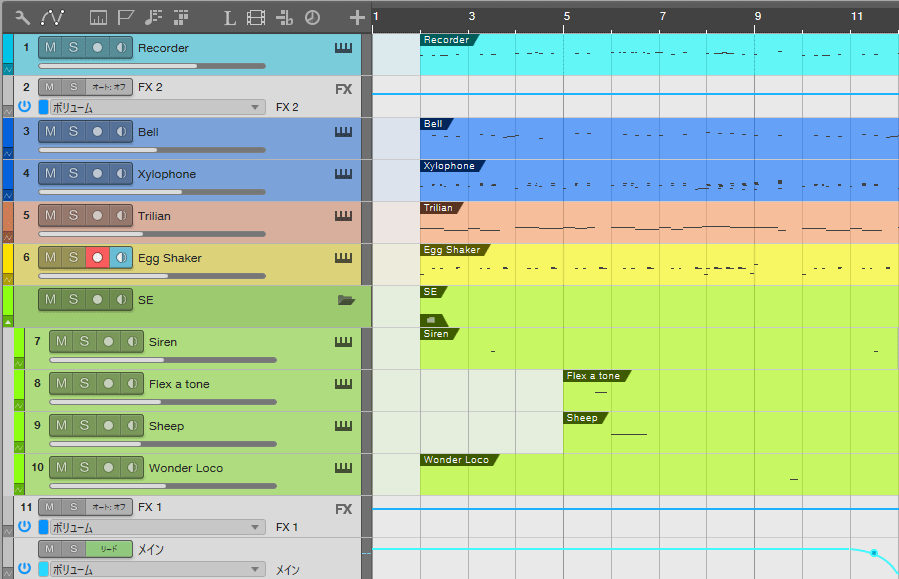

UVI Toy Suite2を使ったインストゥルメンタル楽曲で試してみます。

- AI-De-Esser・M-De-Esserは、5箇所に使用。

- 挿したのは、リコーダー・グロッケン・シロフォン・エッグシェイカー・マスター

- *プラグインの性質上、ゲインマッチは難しいので、音量はあまり参考にされませんよう。

こうして比較すると一目瞭然ですね。

①は、高域が耳に刺さって痛いです。

②は、M-De-Esserを使って、私が調整して、音を丸くしています。

③は、AI-De-Esserを使い、若干の調整をしました。リコーダーは、特に痛かったので、中央のフェーダーを95%まで上げました。Bellは逆に、高域が深くえぐられて不自然に感じたので、25%くらいまで下げて調整をしています。

③の自然な、あたかも最初からこんな音だったかのような変化は、誰もが行いたい処理なのではないでしょうか?

これを聞くと、②の私の調整の下手くそさ加減が一発で分かってしまいますね。(毎度、自分のMIXの至らなさを公言するスタイル……。)

この音源比較で何が分かるのかと言うと、いかに優れた道具(M-De-Esser)を持っていても、優れた道具を活かすための耳の良さ・MIX能力を持っていければ、十分に活かせない。ということです。

反面、AI-De-Esserであれば、たったの3.5秒で自動的に調整をしてくれて、なおかつ音のバランスが優れている。時短+優れた音質って、もう無敵じゃないですか。

まとめ

比較音源が全てです。

いかに時間をかけても、この域に到達できるかという音質を、文字通り秒で叩き出すわけですからね。

一方、「自動ではなく、絶対にこの帯域を処理したい」という場合は、M-De-Esserシリーズが今後も活きてきます。

>AI-De-Esserの金額を確認する

>AI-Bundle 60%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

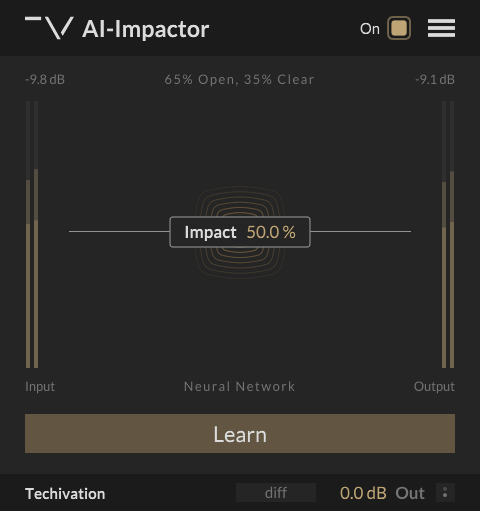

AI-Impactor:際立たせたい音のアタックを調整!

- 製品概要:際立たせたい音のアタックを調整!

- 金 額:$90

- リリース:2024年8月

- リ ン ク :AI-Impactor

その他 :CPU負荷/レイテンシー(1~3%) *私の環境は、本記事末尾に記載

AI自動調整で、アタックを強めるプラグイン。

M-Puncherと違って、アタックを弱めることはできません。

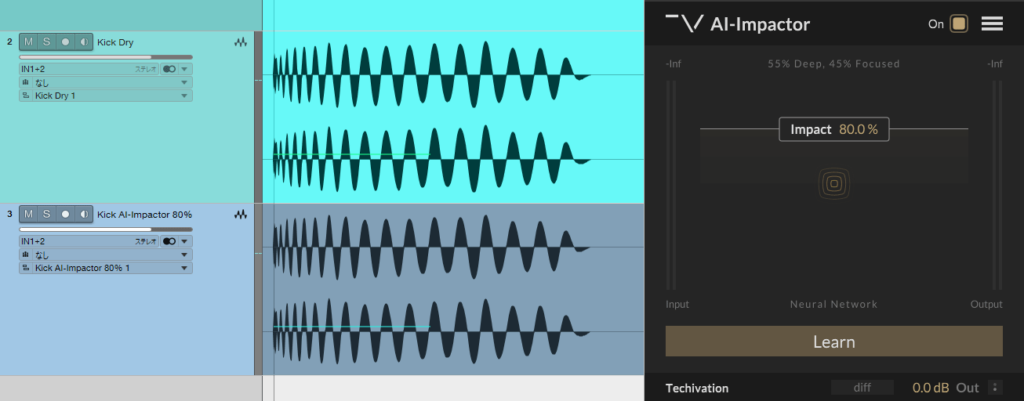

キックに使った例

特にアタック感が増しているのが分かりますが、低域の量も若干増えている感じがしますね。これは、AI-Impactorの中のtilt EQによる影響もありそうです。

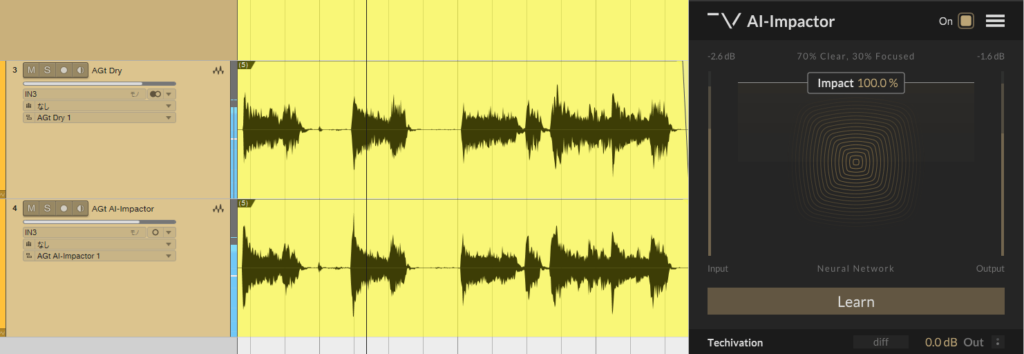

アコースティックギター

アコギを、あえて爪でストロークしてRECしました。

爪ストロークは、ピッキングノイズは生まれなくなる反面、音のキレが落ちる特徴があります。これにAI-Impactorで、キレを追加しようというわけです。

かなりキレッキレなサウンドになりました!

低域もすっきりしましたね。

このように、元の素材に十分なアタック感がない場合、AI-Impactorはかなり役立つことが分かります。

まとめ

普段どれくらいアタックを強める処理をしているかによって、AI-Impactorに対する評価・出番の頻度は変わりそうです。

際立たせたい音に対して、EQやサチュレーター以外の新しい選択肢として、AI-Impactorの使用をするのは良さそうですね。

>AI-Impactorの金額を確認

>AI-Bundle 60%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

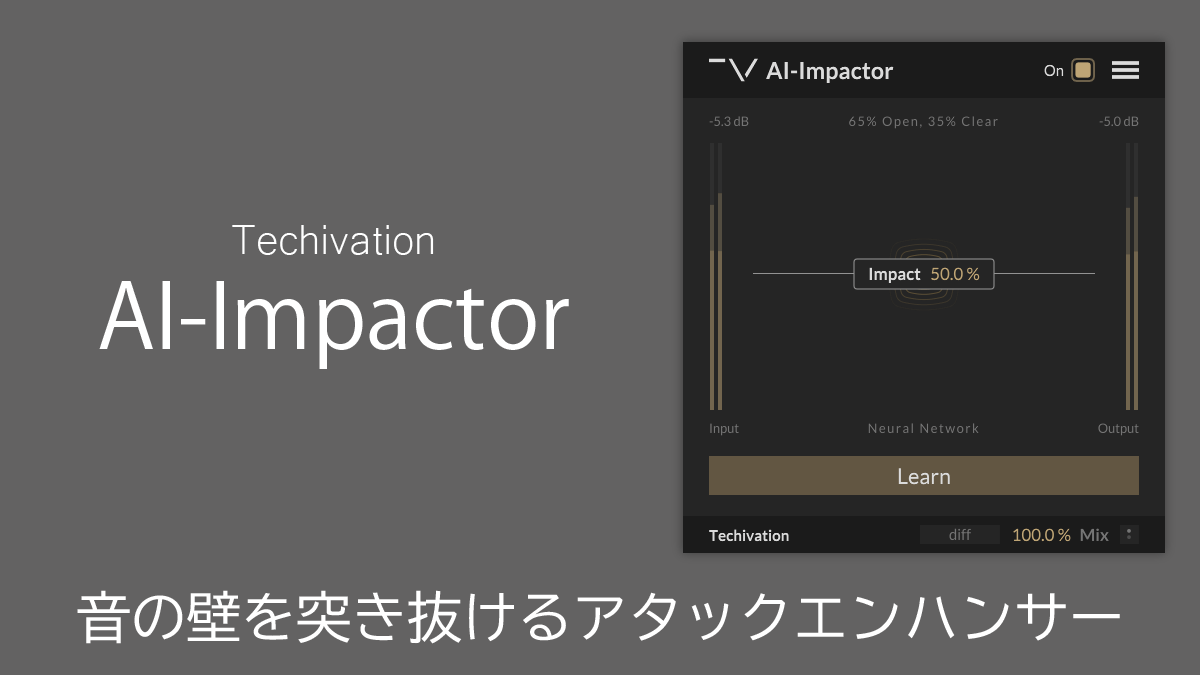

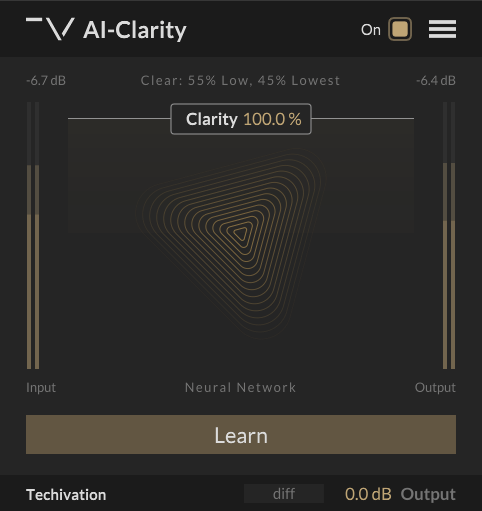

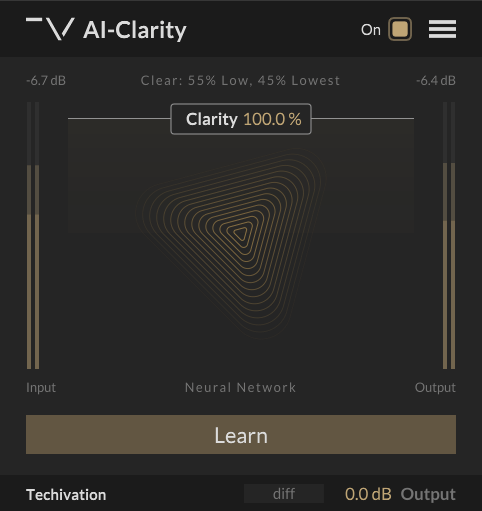

AI-Clarity:気付かないほど自然に、不快な音を除去する。

- 製品概要:気付かないほど自然に、不快な音を除去する。

- 金 額:$129

- リリース:2024年6月

- リ ン ク :AI-Clarity

その他 :CPU負荷/レイテンシー(3~5%) *私の環境は、本記事末尾に記載

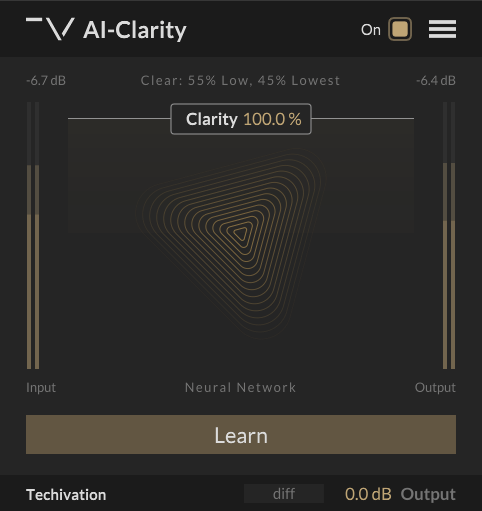

AIシリーズ第2弾。

ボタン・フェーダー一つの簡単操作で、耳障りな音を除去してくれます。

ピアノ素材

わざと中低音域が濁りやすいような音域で打ち込んだピアノです。

②AI-Clarityが、どれだけ自然に箱鳴りを抑えているか、お分かり頂けたでしょうか?

こうして聴き比べると、私が以前検証のために設定した③M-Clarityの音源は、不快な響きを押さえすぎていたことが分かりますね。

いかに優れたツールがあろうと、耳が育っていなければ、③のように不快な響きを削りすぎてしまって、元の音源のニュアンスまで損なってしまうこともあり得るわけですね。

しかし、AI-Clarityがあれば、不快な響きを除去できるのはもちろん、耳を育てることが可能です。これは、地力では中々育めない能力だと感じます。

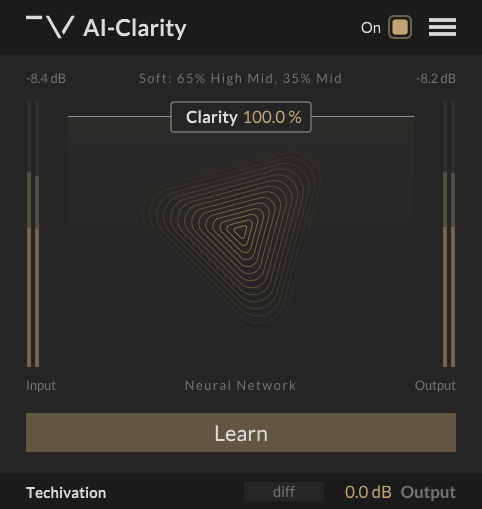

アコギ素材

続いては、マイクの近接効果で、もこもこしたアコギ素材です。

⑤AI-Clarityは100%で使用していますが、やはり効きはとてもジェントルです。④の質感を残しながら、箱鳴り自体はキレイにおさまっているのが分かります。

しかし、まだ低域量が多いように思うので、ダイナミックEQやM-Compressorなどを使って、コントロールする必要はあるかと思います。

⑥M-Clarityは、AI-Clarityより強く除去することができます。そのため、他にEQ処理が必要ないくらいまで除去できていますね。より強く意図を持って素材をコントロールしたい場合は、M-Clarityを使うのが良さそうですね。

まとめ

効きはかなり穏やか。

しかし、クリティカルに問題を解決してくれるのには驚きました。

また、耳が育っていないと、良いプラグインも十分に働かせることはできないというプラグインの欠点を、AIの力を使って解決したのには驚きを隠せません。

何より、使用者の力量を育てるプラグインは、積極的な導入の価値があるでしょう。

>AI-Clarityの金額を確認する

>AI-Bundle 60%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

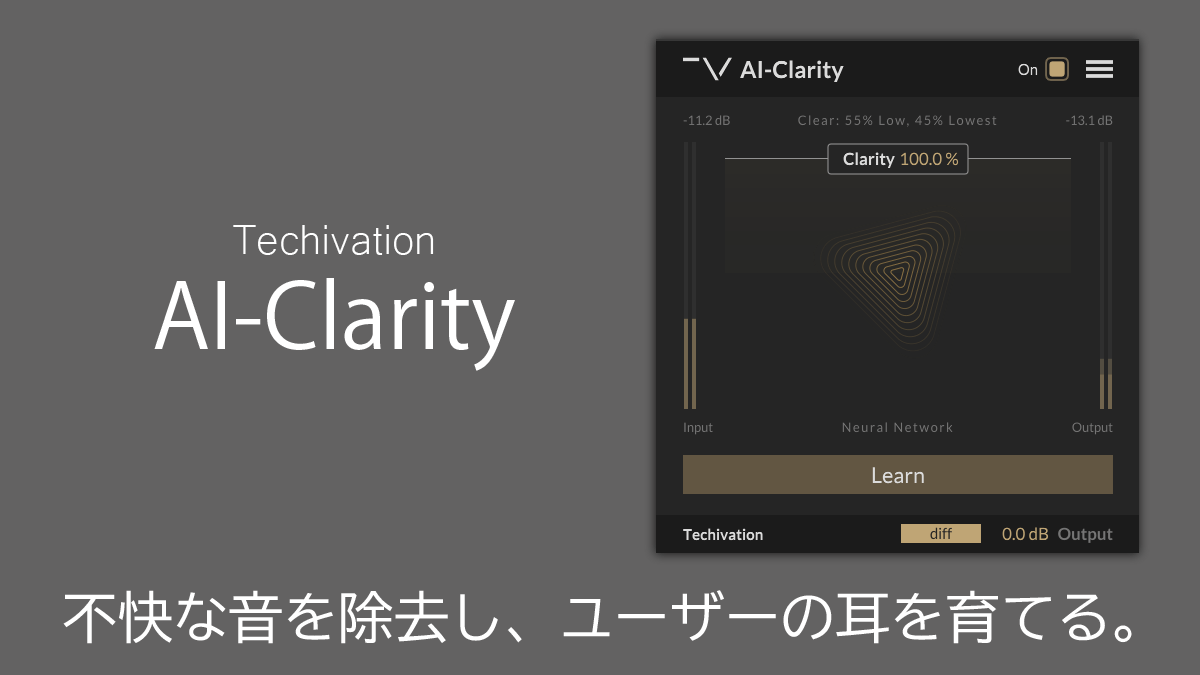

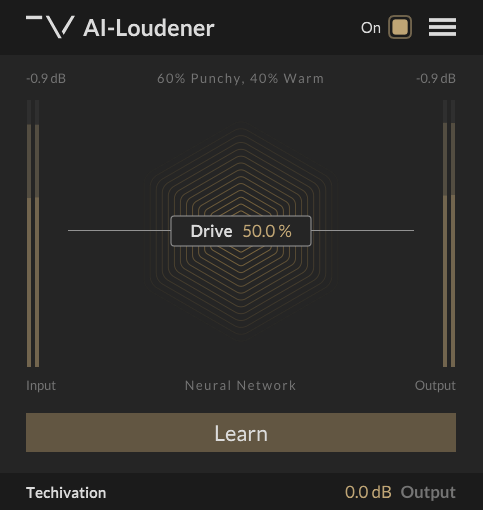

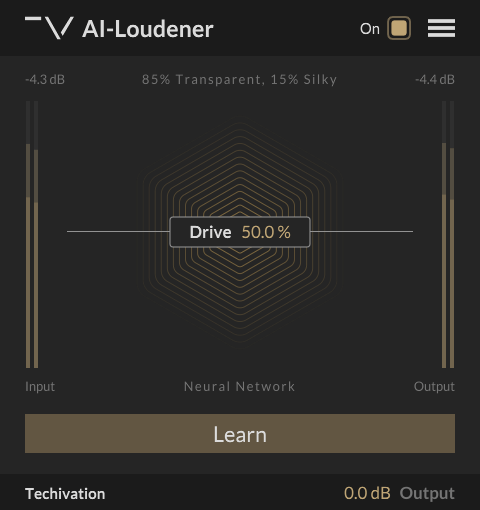

AI-Loudener:マスタリングにマジックをおこす。

- 製品概要:マスタリングにマジックをおこす

- 金 額:$90

- リリース:2024年4月

- リ ン ク :AI-Loudener

その他 :CPU負荷/レイテンシー(2・3・6・8%:OSなし・2倍・4倍・8倍 / 1.5ms) *私の環境は、本記事末尾に記載

AIシリーズ、初製品。

マスター段のリミッター前で使います。曲中の一番音が大きな場所で再生しながら、Learnボタンを押すと、AIが自動で設定をしてくれます。

- ピークレベルを上げずに、トラックに厚み・立体感・一体感を付与する。

- 操作は、ボタン・フェーダーひとつずつ。

- 要するに、簡単操作でいい感じになってしまう。

サンプル1:電子系

それでは早速サンプルを聞いていきます。(現在、YouTube用に絵描き歌を作っており、かなりファニーな曲なのはご了承ください。)

②では、全体的に若干厚みが増し、一体感が出ています。ちょっと飛び出して聞こえる部分が、ならされて非常に聴きやすくなっていますね。

画像を見ても分かりますが、ピークは変わりありません。一方、GainMatch上では、RMSで0.5dB下げているので、全体的なラウドネスが0.5dB上がっていることになります。

つまりAI-Loudenerは、出すぎているアタックをいい感じにならしつつ、全体的に厚みやステレオ感を微妙に変化させて、一体感や厚みを与えるプラグインということです。

サンプル2:アコースティック系

次は、アコースティック系のサンプルです。ピアノ・アコギ・歌の3トラック。(これも、絵描き歌なので、歌詞の意味が分からないと思いますが気になさらず。)

まじですか????というくらいの変化です。

④では、まとまりが出て、物凄く聴きやすくなっていると思います。また、③のもたついた感じもスッキリときれいに聞こえるようになりました。

ちなみに、真ん中のDriveフェーダーは、ラウドネスをどれだけブーストするかに関わり、「トーン、ハーモニクスの豊かさ、ステレオ幅」を強化するという説明があります。

ここからも、AI-Loudenerの中身が少し垣間見れますね。

- コンプ(ニーがゆるい感じの。)

- トランジェントシェイパー

- サチュレーター

- ステレオイメージャー

- EQ?(トーンという文章からの想像。実際は違う?)

- スペクトラル処理?(M-Clarityとか、そういった中身が使われてる?)

まとめ

劇的にマスタリングを変えてくれるというより、ある程度は自力でミックスを仕上げた上で、最後のひとふりとして磨き上げるためのプラグインです。

その結果は、お聴きいただいた通りマジカル!な結果になりますので、「自分のミックス・マスタリングには、あと一歩何かが足りない」という方におすすめできます。

>AI-Loudenerの金額を確認する

>AI-Bundle 60%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

Mシリーズ

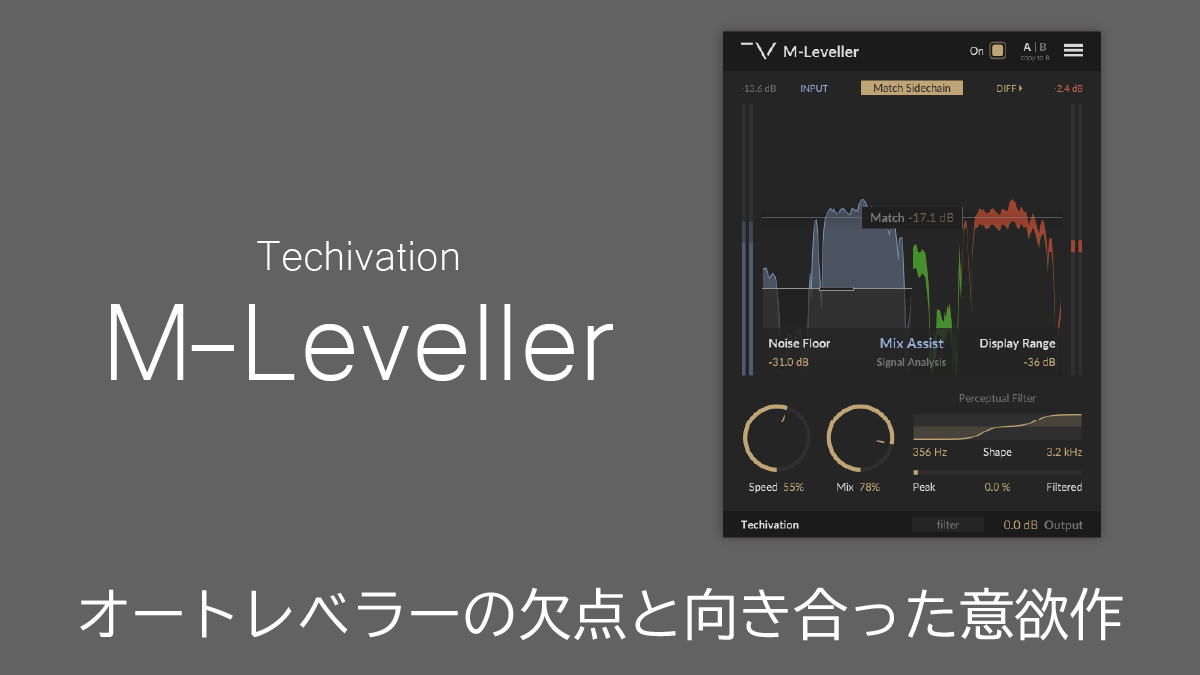

M-Leveller:オートレベラーの革命児

- ジャンル:オートレベラー

- 製品概要:

- 金 額:$129

- リリース:2025年2月

- リ ン ク :M-Leveller 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(1~2%/38.8ms)*私の環境は、本記事末尾に記載

ボーカルなどの音量差が多いトラックの音量を均一化するオートレベラープラグインです。

サウンドを聞く。

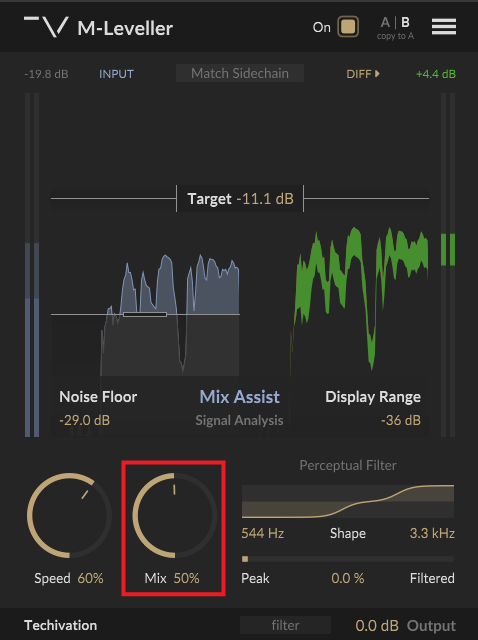

Mix Assistを使った後に、Mixの値を50%にするだけで、音量差のあったボーカルトラックが処理しやすい状態に早変わりします。

M-Levellerは、サイドチェイン機能も搭載しています。

使い方は簡単で、DAWごとのサイドチェイン設定を行った後に、Match Sidechainボタンを押すだけです。オケの音量に合わせて、レベル調整の目安の値が自動変化するのが分かります。

まとめ

M-Levellerは、従来のオートレベラーにあった「パラメーターの煩雑さ」「文脈を読めない」という欠点を改善した意欲作となっています。

より詳しいレビューはこちらから。

>M-Levellerの金額を確認する

>M-Bundle 50%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

M-De-Esser2:ディエッサー新時代

- ジャンル:ディエッサー

- 製品概要:AIが自動設定!中・低音域を簡単にスッキリ!

- 金 額:$129

- リリース:2025年2月

- リ ン ク :M-De-Esser2 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(6%/44.1ms)*私の環境は、本記事末尾に記載

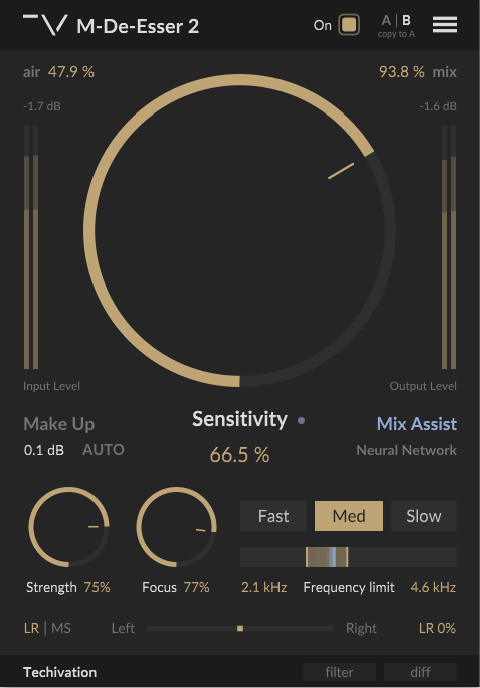

新機能は以下の通り。

- Intelligent Mix Assistant:パラメーターを自動設定してくれる機能

- 適応されている部分の可視化

- 適応処理範囲の自動設定:設定したFrequency limitの中で、最もシビランスが強い周波数に焦点をあてて、処理範囲を調整。

- パラメーターの変更:Softness→Focusに。

- プレゼンス向上:Airパラメーターのオーバーサンプリングを選択可能に。

- 音質の向上:リニアフェーズフィルター・改良されたスペクトラルシェイピングエンジン。

下記では、特に大事な所を抜き出してご紹介します。

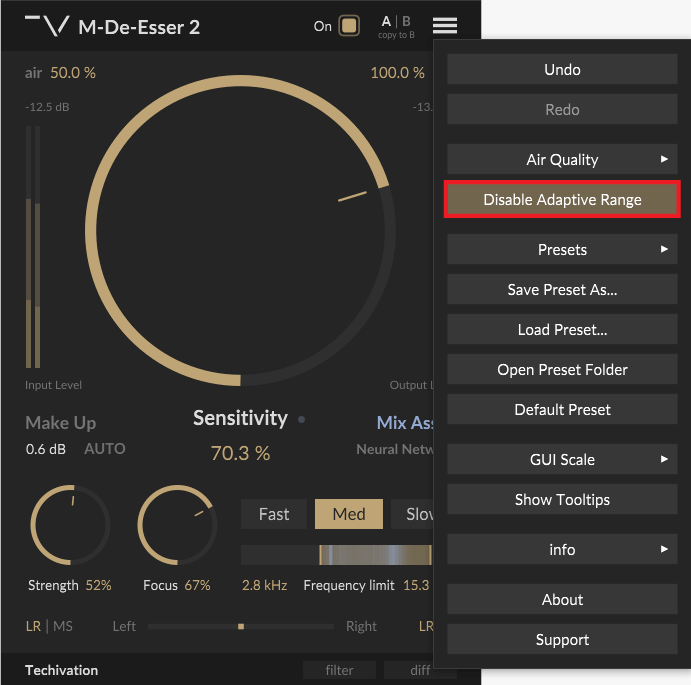

③適応処理範囲の自動設定

この進化は、一見分かりにくい所かと思います。

メニューからDisable Adaptive Rangeを選択することで、前作と同じ処理ができるとのことなので、違いを見ていきましょう。

まずは、音の違いから確認していきます。

2トラックに、それぞれM-De-Esser2を立ち上げました。

全然、音が違いますね……!

こんなに滑らかになるとは!!

②で高域の痛さが減ったのは、すぐに分かるところかと思いますが、③では②で眠たくなってしまったところもそうはならずに、あたかも最初からこんな音だったかのように処理をしてくれています。

動作を目視した限りでは、前作の挙動ですと、範囲内が全体的に抑制されるのが確認できました。逆に、M-De-Esser2の自動設定では、抑制範囲が狭まったり広がったり、自動的に調整してくれます。

あくまでこの素材に限った話ですが、M-De-Esser2の「Enable Adaptive Range」では、前作の処理より遥かに良い音にできました。

まとめ

AI-De-Esserなどとの比較については、詳細記事にてご覧ください。

>M-De-Esser2の金額を確認する

>M-Bundle 50%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

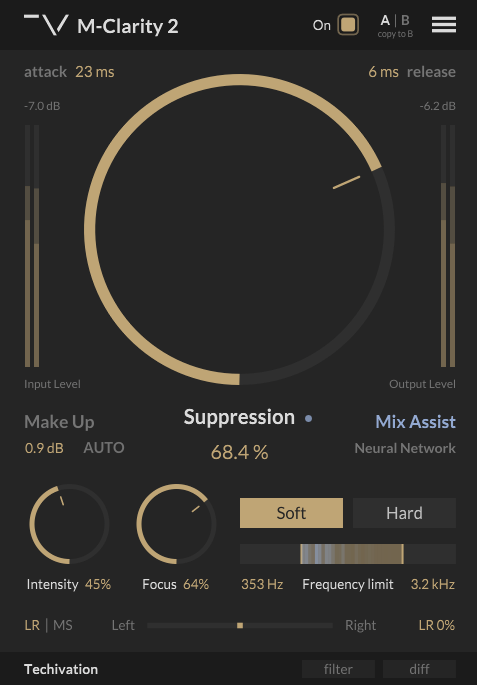

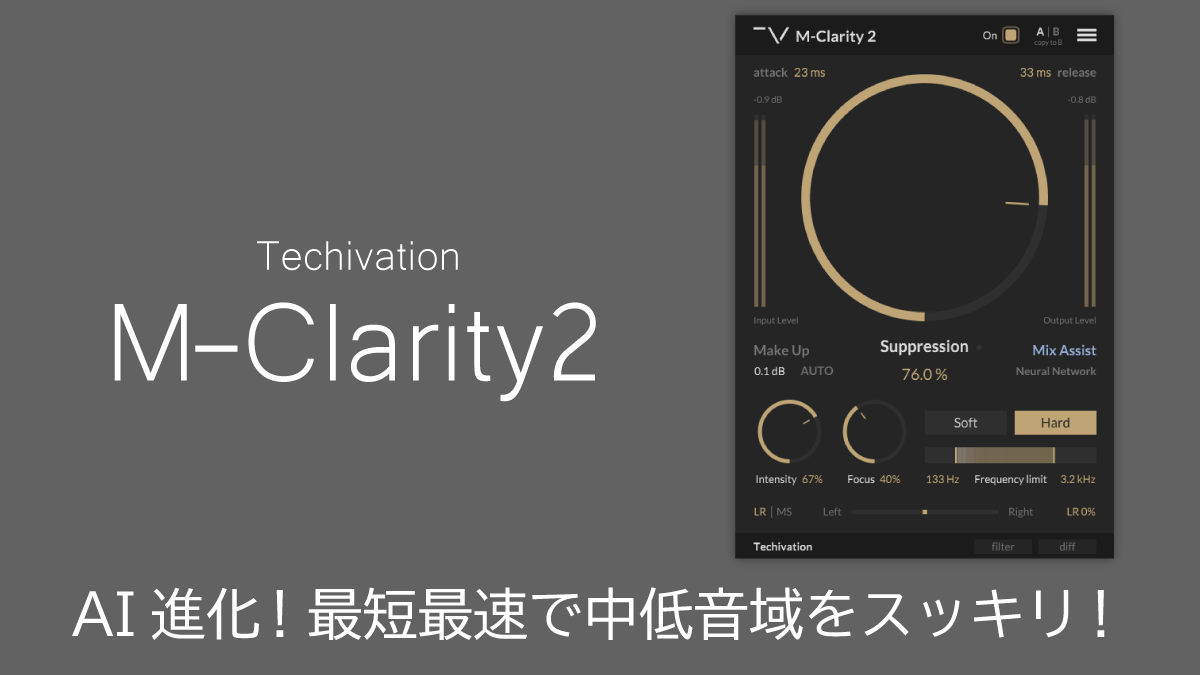

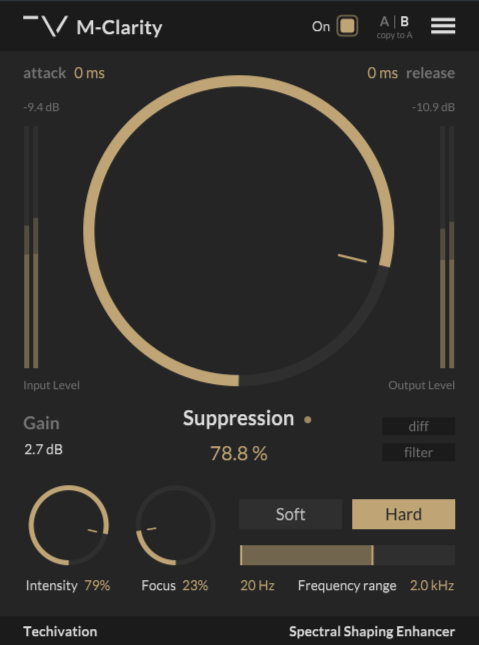

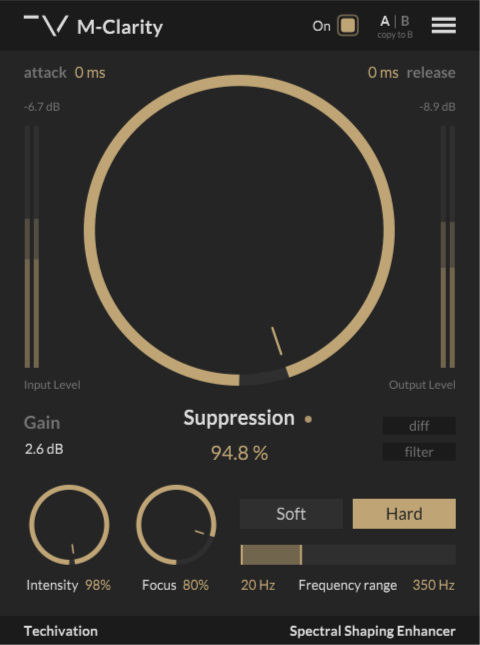

M-Clarity2:AI進化!最短最速で中低音域をスッキリ!

- ジャンル:レゾナンスサプレッサー(飛び出る周波数を感知して抑制する。)

- 製品概要:AIが自動設定!中・低音域を簡単にスッキリ!

- 金 額:$129

- リリース:2024年10月

- リ ン ク :M-Clarity2 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(2%/42.7ms)

*私の環境は、本記事末尾に記載

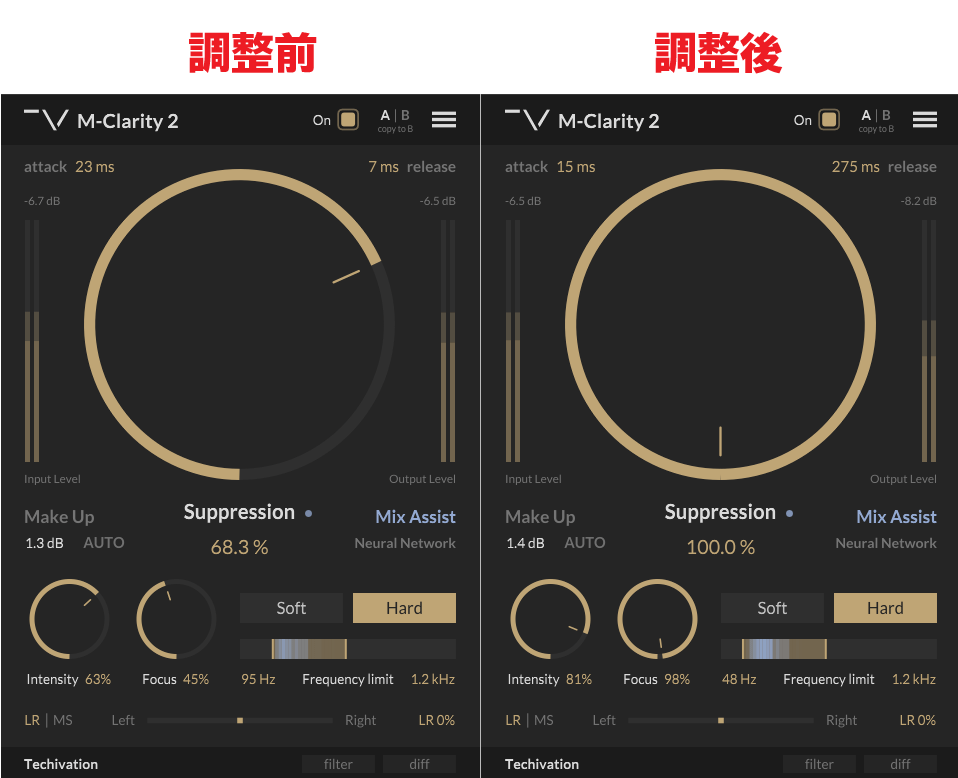

M-Clarityに、AI機能が追加されました!

M-Clarity2・AI-Clarityとの音の違い

AI-Clarityも、十分すぎるほどに良い音質でしたが、M-Clarity2との違いを聴いてみましょう。両者とも、キャプチャー後に数値をいじっていません。

①Bypass状態では、全体的にもたつき感を感じますね。

②③は、もう遜色がつかないくらい音のバランスは整っていると思います。

AI-Clarityをお持ちの方は、M-Clarity2は必要ないのか?という疑問に行き着くかもしれません。

AI-Clarityになくて、M-Clarity2にあるのは、様々なパラメーターの微調整です。

Attack・Release

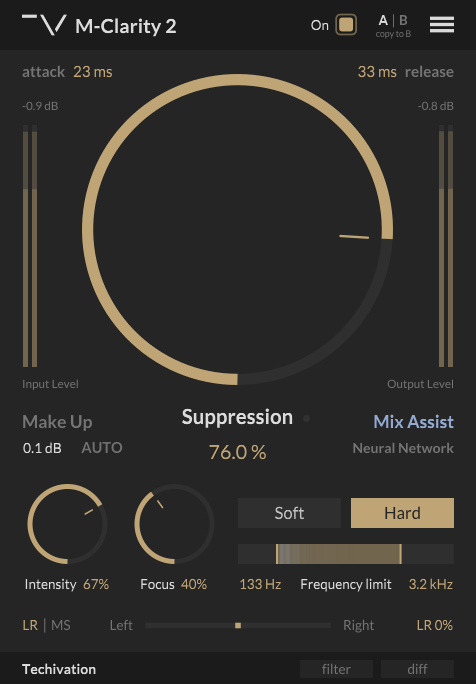

下記は、キックに対してM-Clarity2をかけたものです。

Attack・Releaseによって、音がどう変化するかを聴いてみましょう。(キックが適切な素材か否かということではなく、音質がどう変化するかの例として聴いて下さいませ。)

⑤⑥を聴き比べると、Attack最速にしたことが影響して、⑥の頭の音が若干丸くなっているのが分かると思います。

このように、音の立ち上がりにも影響できるパラメーターを、M-Clarity2が持っていることになります。またReleaseの使用については、下記マニュアルにもヒントがあります。

- Attack:スペクトル抑制の開始を遅らせ、最初のトランジェントをそのまま通過させます。

- Release:抑制のトリガーとなったピークがなくなった後でも抑制を長持ちさせ、リンギングやエコーのレゾナンスを調整する完璧なツールとなります。

より意図を持った抑制が可能

下記は、近接効果で、アコギの低音が強く出過ぎてしまった素材です。

AI-Clarityは効きがジェントルで、調整できるパラメーターが少ないため、100%でも濁りを取り切れない場合がありました。

M-Clarity2では、調整することで、よりクリティカルに問題を解決できる場合があります。

⑪であれば、他にプラグインが必要のないレベルまで濁りを押さえられていると思います。

こういった、より大胆な調整が可能なのが、M-Clarity2の良さでしょう。調整後に余計なノイズを感じることもなく、音質が極めて優れているのも見過ごせません。

まとめ

元々、M-Clarity自体が素晴らしい製品で、それにAI機能が追加となれば、素晴らしくないわけがありません。

>Techivation M-Clarity2の金額を確認

>M-Bundle 50%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

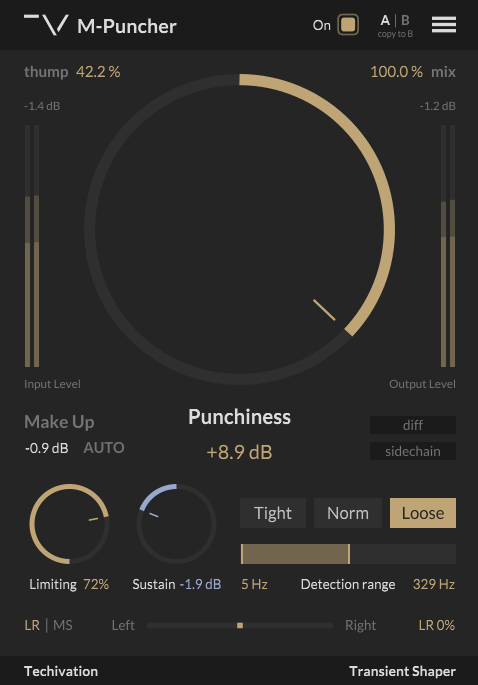

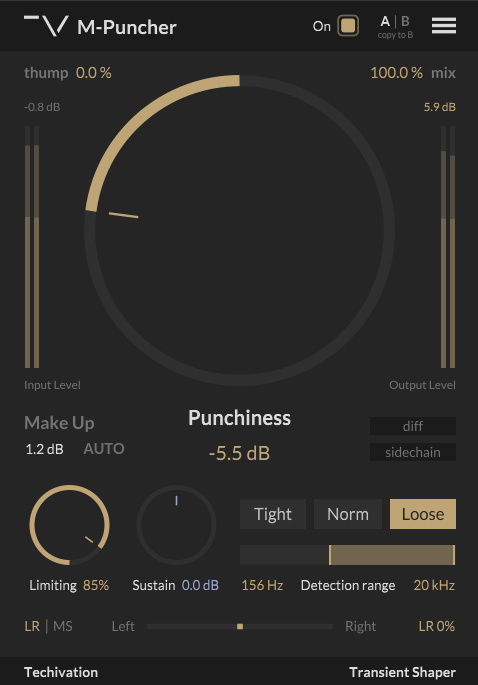

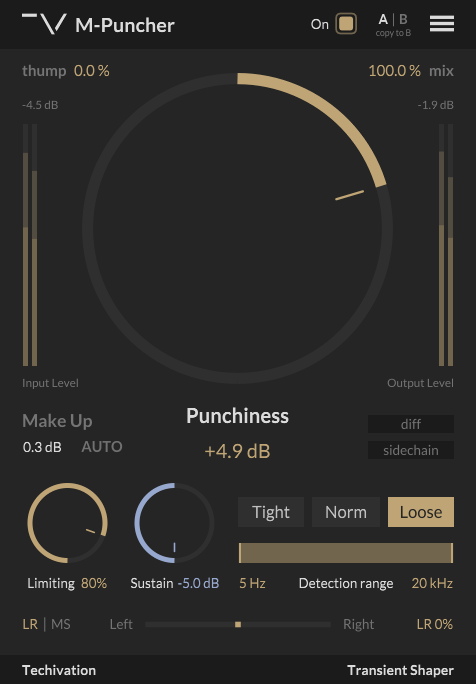

M-Puncher:クリッパー内蔵のトランジェントシェイパー

- ジャンル:トランジェントシェイパー

- 製品概要:クリッパーを内蔵したシェイピングが可能!

- 金 額:$90

- リリース:2024年1月

- リ ン ク :M-Puncher 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(2%/42.7ms)

*私の環境は、本記事末尾に記載

特徴は、トランジェントシェイパーには見慣れないLimiting・thumpというパラメーター。

- Limiting:固定スレッショルドを使用しないソフトクリッパー。

- thump:アタックの低音をブーストする。

画面中央にあるPunchinessでアタック部分を強くすると、アタック部分のピークレベルは上がります。Limiting(ダイナミックソフトクリッパー)を使うことで、アタックが抑制され、歪みが付加されます。

Punchinessでアタックを強くしながら、Limitingで抑制しつつ歪みを加える……。

つまり、Punchiness・Limitingの量を調節することで、アタック感のキャラクターを定義づけできる。というわけです。

また、thumpを使うことで、アタック部分だけ低音ブーストできます。

アタックの低域の量を調整した例

thumpを42%にすることで、アタック感の低域がむんむんになっています。

Sustainも若干下げており、余韻が減ってタイトに聞こえるところにもご注目下さい。

HIPHOPなどのトラックメイカーにも出番がありそうですね。

柔らかくする方向性

かなり自然に、質感が柔らかくなっているのが分かると思います。

パラメーターのDetection rangeは、アタック・サスティンを分けるための検出範囲を設定するもので、プラグインの処理自体は信号全体にかかります。

動作を色々と確かめた所、検出範囲を元にサスティン・アタックを判断する関係上、検出範囲の音をアタックと判断しやすくなり、結果として指定帯域のパンチ感を操作することに繋がりやすいように感じました。

上記音源も、キックにかからないようなDetection rangeになっており、主にスネア・ハイハットが柔らかくなっているように感じるはずです。

シンセに使った例

良いですね。音質も素晴らしいと思います。

Limitingを上げることで、若干アタックが甘い音に変化しており、くっきりとしつつも優しい音になっています。

Sustainを下げることで、アタック音とサスティン音に分離感が生まれています。シンセをじかに触れる場合は、シンセ側のSustainを下げても良いのですが、ステムで来た場合にはエンジニアの方々が重宝するように思います。

まとめ

ジェントルな効きのため、微妙な音質を追求する玄人には、特にヨダレが出そうな製品だと感じました。CPU負荷が軽いのも良いですね。

私は、Limiting(ダイナミックソフトクリッパー)の効きを特に気に入りました。甘い音にしたい場合に、Punchinessの操作をせずとも使える場合がありそうです。

特に、アタックを下げる使い方がとても自然で良いです。最近の音源は、アタックがありすぎる素材も多いので、自然に下げられるのは重宝します。

より詳しいレビューは、こちらからご覧ください。

>M-Puncherの金額を確認する

>M-Bundle 50%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

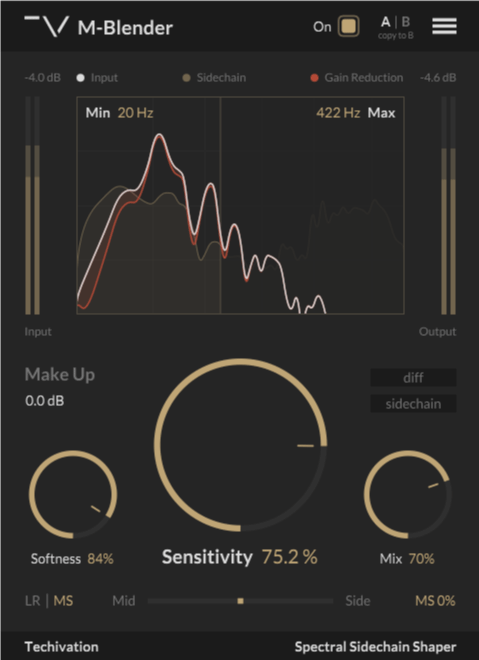

M-Blender:簡単に混ざるサイドチェインプラグイン

- ジャンル:サイドチェイン

- 製品概要:なじまない音同士を簡単に馴染ませるサイドチェイン専用エフェクト

- 金 額:$90

- リリース:2023年11月

- リ ン ク :M-Blender 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(2%/42.7ms)

*私の環境は、本記事末尾に記載

競合プラグインとサウンド比較

ドラム・ベースの2トラックで試してみます。

キックとベースの馴染みに注目して聞いていきましょう。

リダクションさせてから、ゲインを上げていませんので、ご了承を。

まずはバイパスから。

バイパスはキック・ベースが重なり合って混雑し、キックが抜けてきません。

聴き比べてみると、各プラグインの特徴が見えてきます。

まず、ベース自体の音の変化が結構ありました。smart:comp2は、硬くなる。Soothe2は、印象があまり変化なく、M-Blenderは打ち込みのベースが柔らかく生っぽい質感になっていました。Trackspacerは、ベースが削られすぎてしまっているように思います。

操作の簡単さは、Trackspacer・M-Blenderが2強です。しかし、M-BlenderはSoftnessというツマミで質感を調整することができるのがでかいです。キックのサブローの迫力がモリモリと湧いてきて、とても驚きました。これは実際にデモで試して頂きたい所。

M-Blenderは、Mixノブが他のプラグインに比べて大きく場所も相まって、変化させた音と原音を混ぜるのもワークフローの中で自然に試すように感じます。

まとめ

詳しいレビューはこちらから読むことができます。

簡単操作なのに音質まで変化させられるという、サイドチェインエフェクトとしては、今後かなり重宝されるプラグインだと感じます。

>M-Blenderの金額を確認する

>M-Bundle 50%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

M-Compressor:新感覚のコンプレッサー

- ジャンル:スペクトラルコンプレッサー

- 製品概要:周波数ごとにスレッショルドが動的に設定される新感覚のコンプレッサー

- 金 額:$149

- リリース:2023年10月

- リ ン ク :M-Compressor 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(2~5%/42.7ms)

*私の環境は、本記事末尾に記載

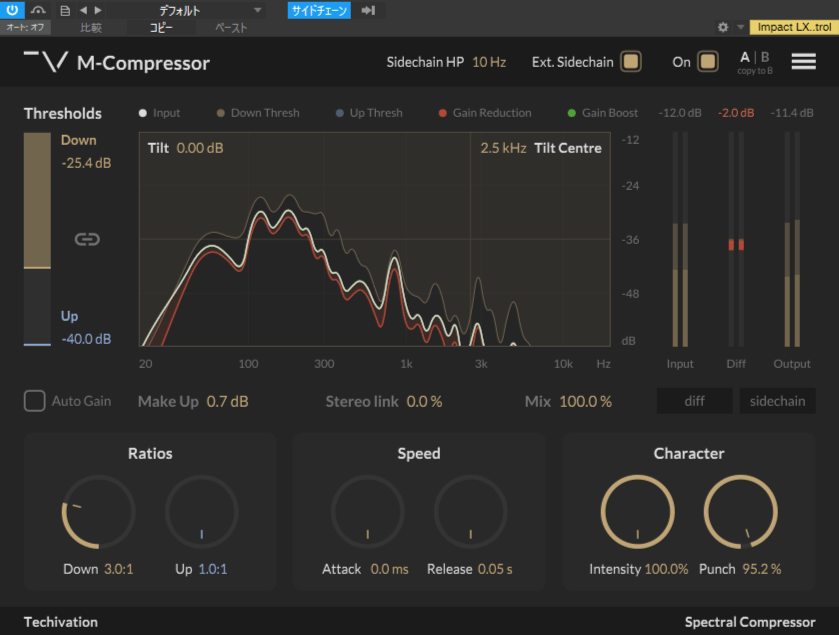

Techivation M-Compressorは、周波数ごとに動的にスレッショルドが自動設定されるコンプレッサープラグインです。

薄い金色の線がDown Thresh、入力に応じて動的に変化するスペクトラルスレッショルドです。周波数ごとにスレッショルドが自動設定されるという意味がこれです。

詳しいレビューは、順を追って説明している下記の記事をご覧ください。

サウンド例(キック)

キリリとした音に変わっていますよね。

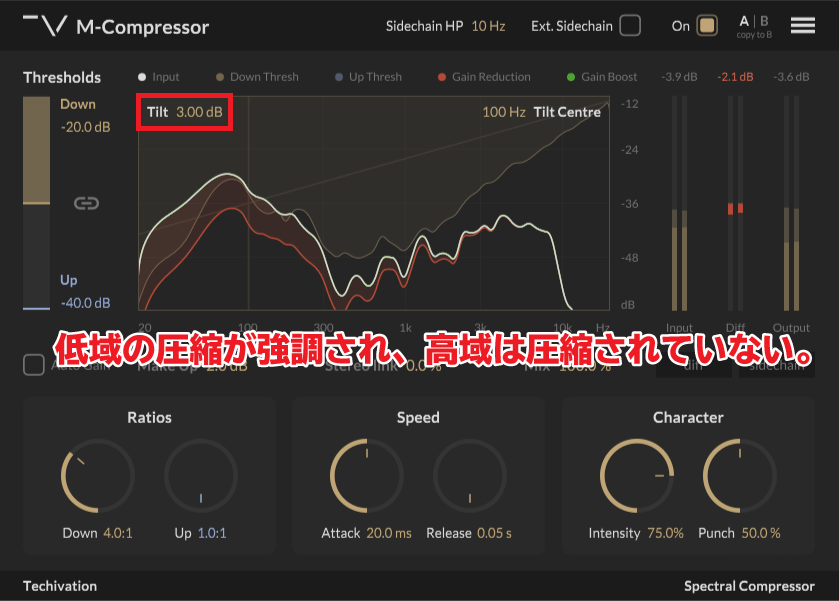

Tiltという設定値により、低域だけ圧縮を強調したり、高域だけ強調したりできるのが、M-Compressorの特徴です。

サイドチェイン例

ます。

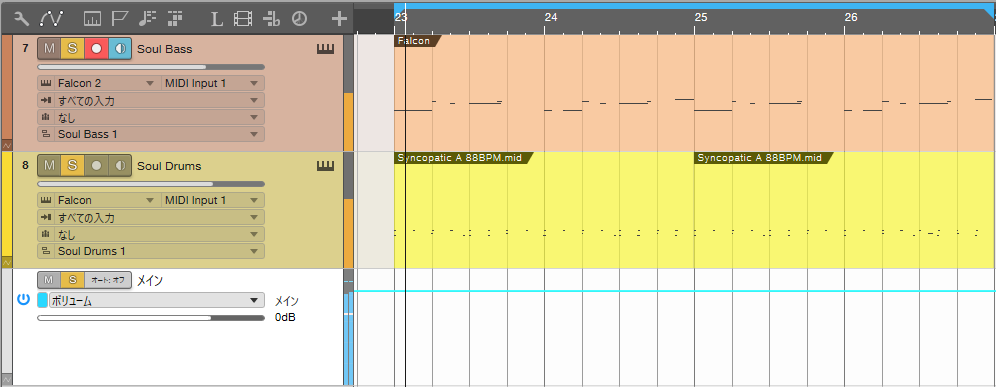

ここに、ベース・ドラムのトラックがあります。

ちょっと馴染みが悪い感じがするので、ドラムを外部サイドチェインのトリガーにして、ベースにサイドチェインコンプをかけていきます。

馴染んで一体感が出ていますね。

スペクトラルスレッショルドは、サイドチェイン外部入力の時でもトリガーのドラムではなく、M-Compressorを差したトラック(今回はベース)を基準に設定されます。

ベースを基準に設定されたスペクトラルスレッショルドに対して、ドラムの各帯域の音量が上回ったらコンプがかかる。という挙動です。

まとめ

コンプレッサーとは銘打っていますが、Tiltによりトーンカラーが変えられる物凄く不思議な使い心地のプラグインです。

新感覚で、使っていて面白いことは間違いありません。ぜひデモってみて下さいませ。

>M-Compressorの金額を確認する

>M-Bundle 50%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

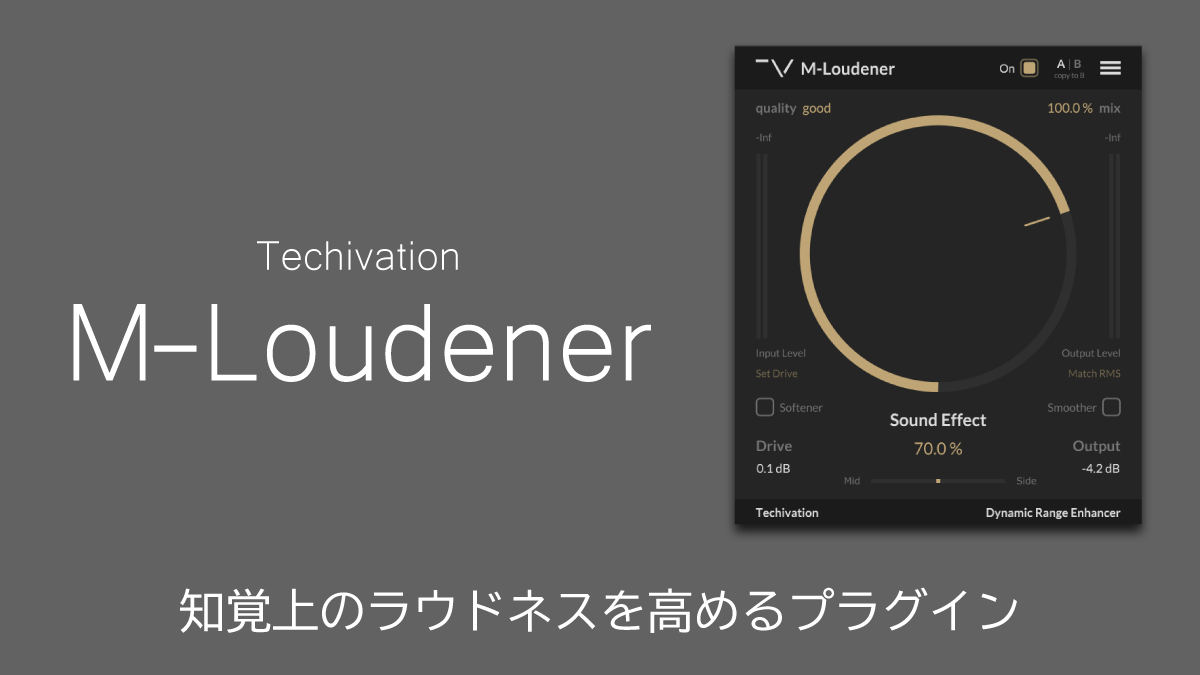

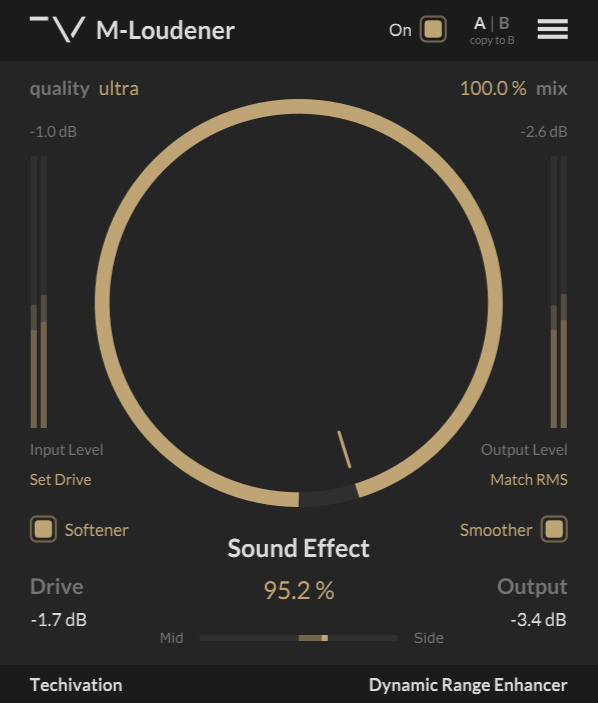

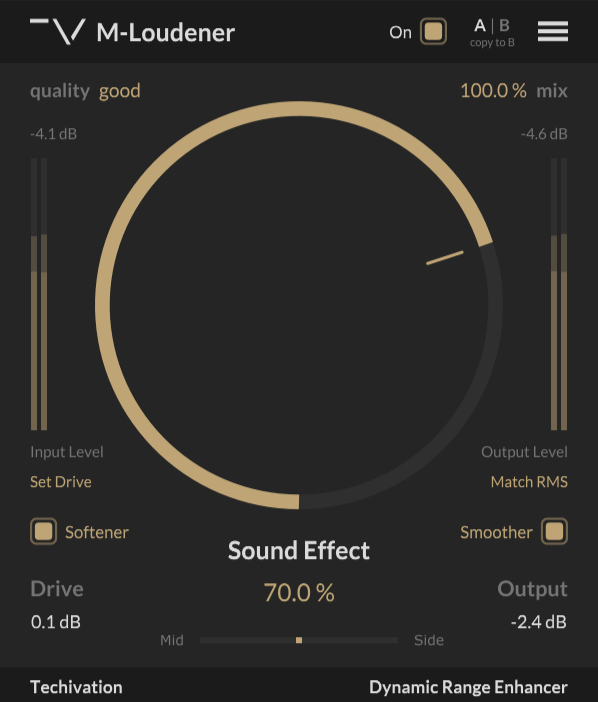

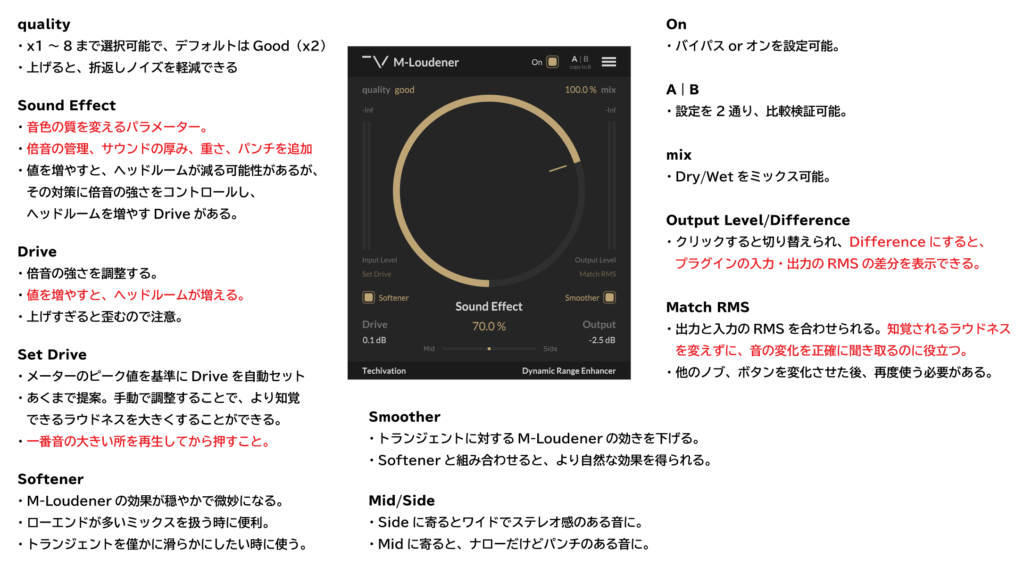

M-Loudener:知覚上のラウドネスを高めるプラグイン

- ジャンル:ダイナミックレンジエンハンサー

(サチュレーターとみなしてもOKかも。) - 製品概要:知覚上のラウドネスを高めるプラグイン

- 金 額:$90

- リリース:2023年3月

- リ ン ク :M-Loudener 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(1・2・6・13%/1.5ms)

OS:1~8倍選択 *私の環境は、本記事末尾に記載

名前から想像すると、マキシマイザーやサチュレーター・クリッパー・ウェーブシェイパーなどと捉えそうな所ですが、それらの色々な要素が内部で組み合わさっているプラグインです。

簡単に言うと、同じラウドネスに設定した時に、より音が大きく聞こえさせることができます。

内部処理的にはサチュレーターだけではないにしても、シンプルに音の質感を変えるサチュレーターと捉えたほうが、手が伸びる機会が増えるようにも思います。

M-Loudenerのサウンド

ドラムバスに対して

Match RMSで、数値上は同じ大きさに揃えているわけですが、M-Loudenerを使った音源は音の張りや迫力を感じる仕上がりになっていますね。

2Mixに対して

こちらは知覚上のラウドネスを高める効果を検証するために、少し大げさにかけています。そのため少しザラつきを感じる仕上がりに感じるかもしれません。

この比較を聞けば、ラウドネスは同じでも、M-Loudenerを使用している音源の方が音が近づいて聞こえ、より大きく聞こえるのが分かって頂けるかと思います。

前後のコンプ・EQ・リミッターの設定を含め、総合的に仕上げていく必要がありますが、ほどほどの使用をすれば、M-Loudenerを使って、知覚上のラウドネスを増やすことができそうですね。

M-Loudenerの操作方法

実際の使い方に関しては、別途書いた記事で、かなり細かく検証しています。

M-Loudenerまとめ

私自身、既に仕事でもM-Loudenerを取り入れていますが、サチュレーター的に使うのに適していると思います。

Sound Effectのつまみは僅かでも効果があり、制作物のマスター段に使ったものでは、20%程度でも音のまとまり・音が前に出てくる効果を加えることができました。

マスタリングで使う場合は、リミッターの前段に使います。が、前段のチェーンですでに倍音を加えるプラグインを挿している場合などは、豊満に感じすぎる場合もあるかもしれません。(目を閉じて、バイパスボタンを数クリックして、ブラインドテストをするの大事。)

ご自身の普段のチェーンの中で活きるかどうか、ぜひデモって頂きたく思います。

>M-Loudenerをデモる

>M-Bundle 50%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

Tシリーズ

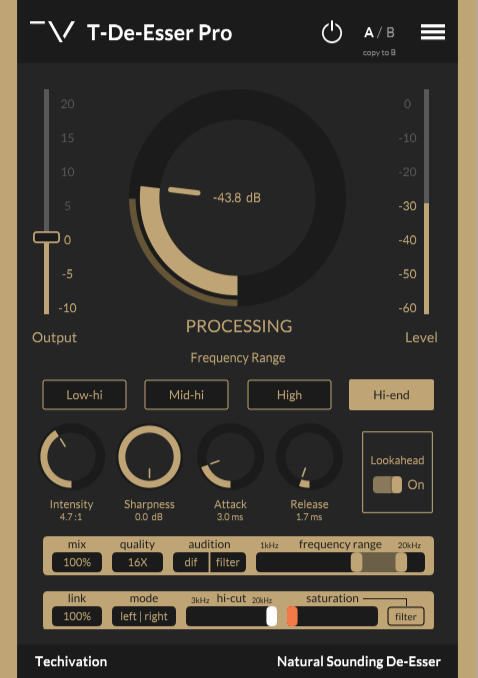

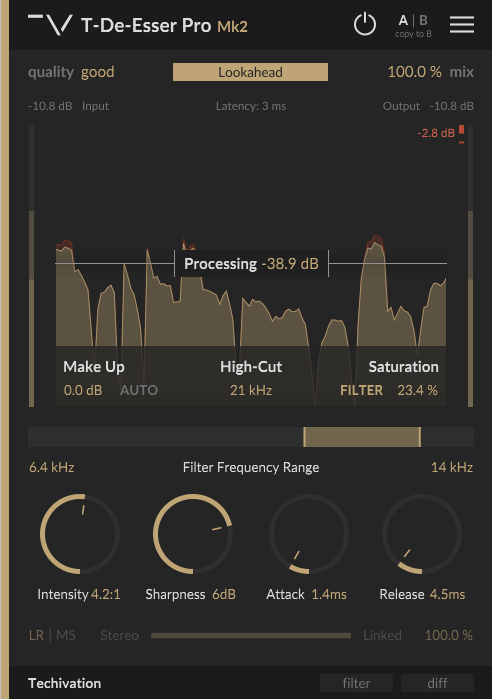

T-De-Esser Pro Mk2:高機能・高音質なディエッサー

- ジャンル:ディエッサー

- 製品概要:高機能・高音質なディエッサー

- 金 額:$90

- リリース:2025年6月

- リ ン ク :T-De-Esser Pro2 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(2%/0・2ms *OSの状態/ルックアヘッドの有無で変化)OS:1~8倍選択 *私の環境は、本記事末尾に記載

M-De-Esser2のようなFFT方式のディエッサーではなく、従来のディエッサー方式を採用した製品です。詳しいレビューは、記事の方でご覧ください。

サウンドを聴く。

ディエッサー機能を確かめるための本HP定番曲を使います。

ディエッサーに捧ぐ歌

酢飯好きな彼女 寿司屋勤め素敵さ

〆たサバとカサゴ 蕎麦をすすって

③無料版との違いは、②今作T-De-Esser Pro Mk2で処理した声に芯が増し、高域に抜け感があることに感じられるかと思います。この要因は、Saturationを20%ほど加えたことにあります。

もちろん歯擦音は抑えたうえで、芯・抜け感を加えられたわけですね。

また、Attackをいじれるため、歯擦音を削りすぎないギリギリの線まで調整できるのが非常に有効でした。

まとめ

以上が、Techivation T-De-Esser Pro Mk2のファーストインプレッションです。

従来型のディエッサーとしては、これから一番先に手が伸びるディエッサーとなりそうです。私にとっては、嬉しいアップデートでした。

前作は、サチュレーションがどうにも好みに合わず使っていないパラメーターでしたが、今作では品があり、実用的に使える範囲かつ、数値の違いが聞き取れる範囲に調整され、非常に好感触です。

FFT式のディエッサーやレゾナンスサプレッサーが巷に溢れるようになった今、トランジェントを犠牲にしない従来型のディエッサーも、また見直される時期になっているのではないかと思います。

FFT式ではなく、ワークフローが簡潔、設定が柔軟かつ、ゼロレイテンシーで良質なディエッサーをお探しの方は、ぜひお試し下さい。

>T-De-Esser Pro Mk2の金額を確認 6/30までイントロセール

>Full Bundle 65%オフ!

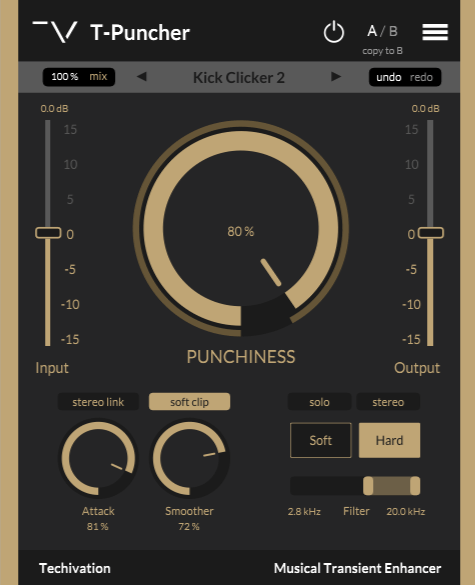

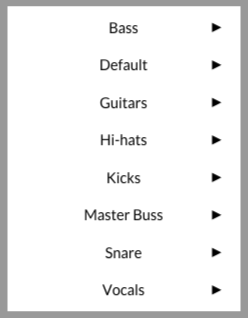

T-Puncher:周波数指定できるトランジェントシェイパー

- ジャンル:トランジェントシェイパー

- 製品概要:周波数指定して、音の立ち上がりをコントロール!

- 金 額:$79

- リリース:2022年9月

- リ ン ク :T-Puncher 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(7%/1.3ms) OS:4倍固定

*私の環境は、本記事末尾に記載

多機能で優秀なトランジェントシェイパーです。

他のトランジェントシェイパーと違うのは、サスティン部分に対するアプローチができず、逆に音の立ち上がりに対しての処理に特化している所です。

影響を与える時間の長さ・帯域の指定・サチュレーションの設定ができます。操作が楽で、音にも満足しています。若干CPU負荷が高いのが難点でしょうか。

T-Puncherのサウンドについて

わざと、ほぼアタック感を感じないキックの素材を使っています。

T-Puncherを使うと、どういった変化になるでしょうか。

設定で、かなりサウンドを変えられるのが分かると思います。

帯域と立ち上がりの時間を操作できるからこそ、思い通りのサウンドを簡単に作ることができます。

T-Puncherの使い方

スッキリとした画面ですが、とても多機能です。

Frequency Range Controlで、効果を与える周波数を指定できます。

Punchinessは、+の値だと音の立ち上がりをブーストして、-の値だと減らします。Soft/Hardで、Softで繊細な仕上がりに。Hardでより過激に。

Attackは、Punchinessで影響を与える変化をどれだけの長さにするか決定するものです。このノブがすごく良いですね。

Smoothは、指定している周波数レンジに対して倍音を加える機能で、音の立ち上がりを少し丸くすることができます。

Soft Clipは、過激な設定にした時に、音を音楽的に歪ませて、クリップさせないようにする機能です。(Inputを上げると、強制的に歪ませられます。)

T-Puncherまとめ

劇的な変化を高音質で実現できる素晴らしいトランジェントシェイパーだと思いました。

帯域指定して操作できるプラグインは、Sonnox Envolutionがあり、こちらはサスティンも調整できるとのこと。ただし、T-Puncherの3倍の値段です。(私の環境固有の問題ですが、Sonnox製品は認証問題があり導入しないことにしています。)

というわけで、帯域指定して音量&時間操作できるトランジェントシェイパーは、今のところ私にはT-Puncherしかありません。

プリセットを見ると、キックのほか、ベース・ギター・ハイハット・マスター・スネア・ボーカルが想定されているようです。

>T-Puncherの金額を確認する

>Full Bundle 65%オフ!

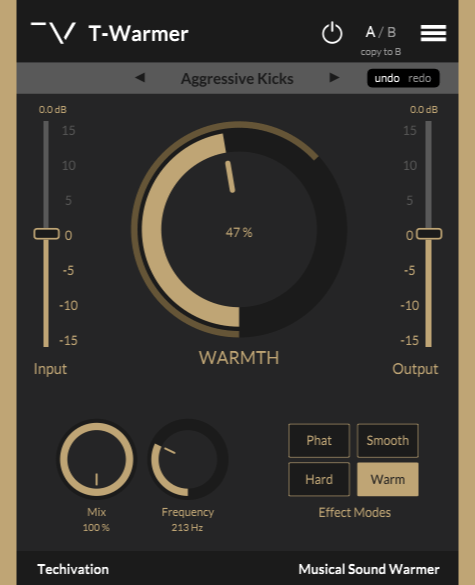

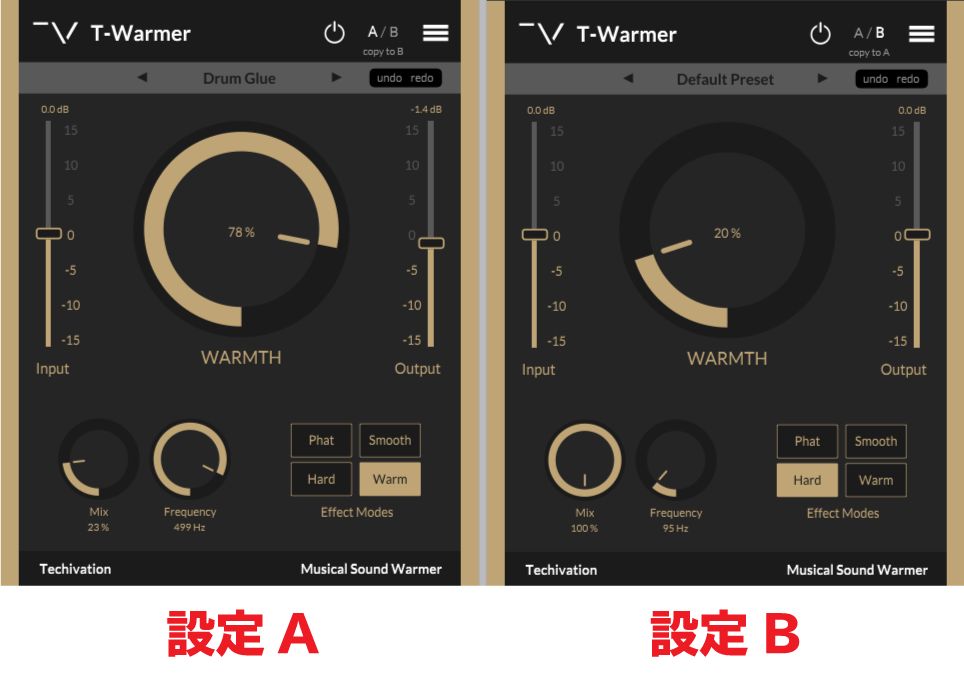

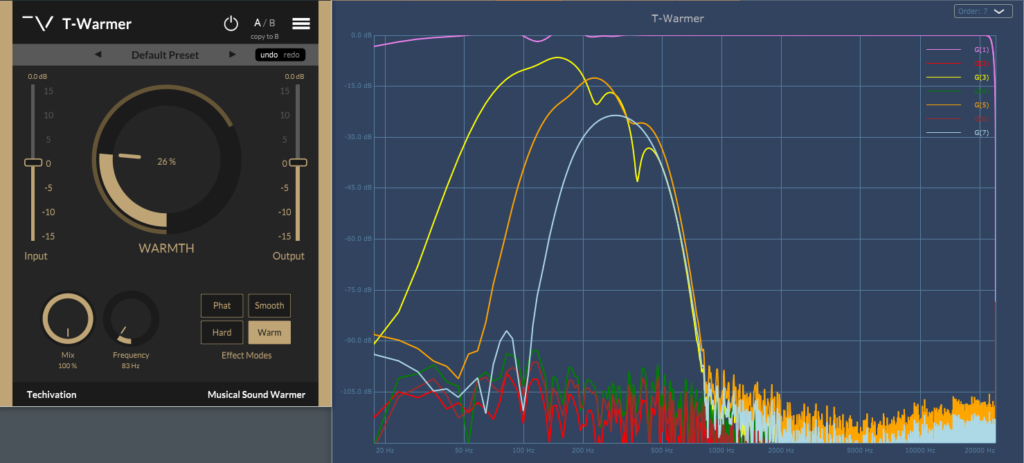

T-Warmer:低~中音域に倍音を追加するエキサイター

- ジャンル:エキサイター(帯域を絞って倍音を発生させる)

- 製品概要:低・中音域特化のエキサイター

- 金 額:$39

- リリース:2022年8月

- リ ン ク :T-Warmer 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(5%/1.3ms) OS:8倍固定

*私の環境は、本記事末尾に記載

どしっとしたサウンドに変えられます。重心を落とすテーププラグインの代わりに使ったり、併用して低域に厚みを生むことができます。

T-Warmerのサウンド

ドラムバストラックでサウンドの変化を聴いてみましょう。

どちらも重心が落ちて、どっしりしたサウンドになっています。

ちなみに、設定Bはプラグインを立ち上げた直後のプリセットのままの設定です。良いサウンドの変化ですね。

プリセットを見ると、ベース・ドラム・ギター・ピアノ・シンセ・ボーカルと、トラック単位のミックスに使うことを想定しているようですね。重心を下げるのであれば、どんなトラックでも向くと思います。

T-Warmerの使い方

4つのモードから選ぶことができますが、正直文章を読んでもピンと来ません。

- Smooth: より繊細なハーモニックサチュレーションをサウンドに適用します。

- Phat: 音楽的なハーモニックサチュレーションで音をきれいに埋め、厚みのあるファットなサウンドにします!

- Warm: Phat と同様に、このモードも素早く厚みのあるサウンドにするのに役立ちますが、よりウォームなサウンドにもなります!

- Hard:ミックスの中で柔らかい音の楽器からユニークな攻撃的な音を作り出すのに最適です。

ね。

読んでると、私は混乱して来ます。ハハ……。

そのため、T-Warmerのモード使い分けとしては、適当にモードを切り替えて、Frequency(周波数帯域を操作)をいじりながら、なんとなく良い音を探す。というのが良いと思います。

倍音自体は、どのモードでも3・5・7~と、奇数次倍音が出ます。

モードを切り替えると、この奇数次倍音の配分が変わって、音が変化するイメージです。

上記図を見ると、Frequencyで設定するよりも、高い値まで倍音が出ているのが分かりますね。(83Hzに設定しているが、実際には1,000Hzくらいまで倍音が出ている。)

T-Warmerまとめ

どっしりさせたい時に使う。と用途が明確なのが良いですね。

「どっしりさせたくても、テーププラグインでは必要な量ほど届かない。歪んでしまう。」という場面で、T-Warmerですんなり行く場面がありました。

>T-Warmerの金額を確認する

>Full Bundle 65%オフ!

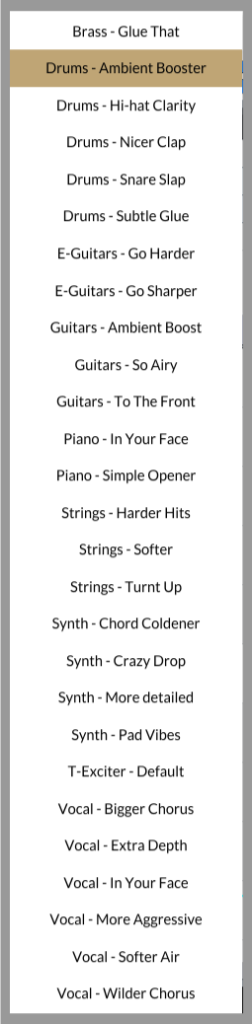

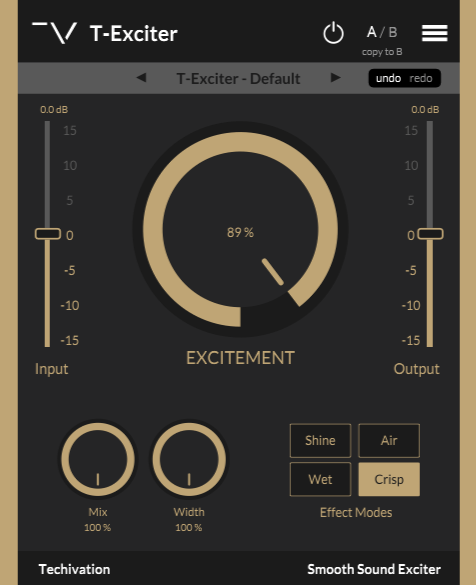

T-Exciter:高域に広がり・倍音を生むエキサイター

- ジャンル:エキサイター(帯域を絞って倍音を発生させる)

- 製品概要:高域に広がり・倍音を生むエキサイター

- 金 額:$39

- リリース:2022年6月

- リ ン ク :T-Exicter公式

その他 :CPU負荷/レイテンシー(5%/1.3ms) OS:8倍固定

*私の環境は、本記事末尾に記載

T-Warmerが低・中音域特化のエキサイターなら、T-Exciterは、高域特化のエキサイターです。

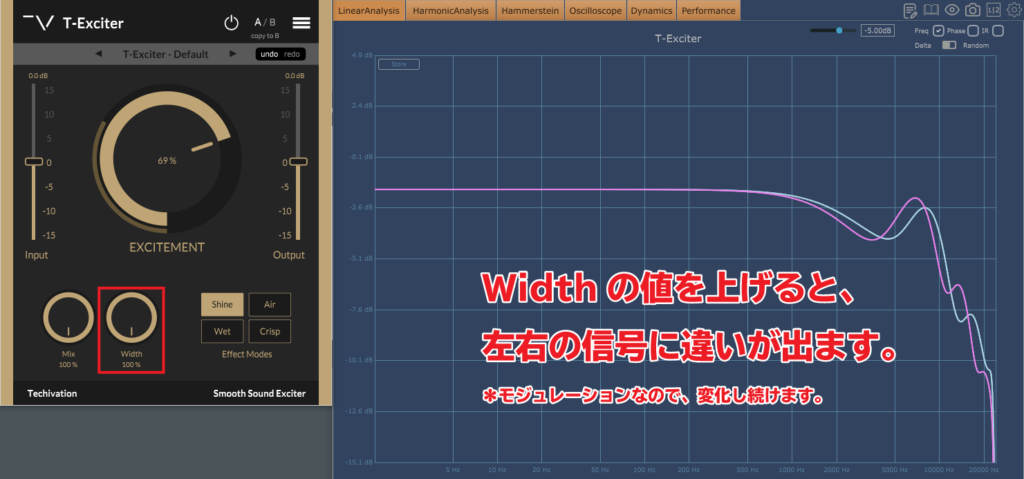

T-Exciterは、左右の信号に違いを出すモジュレーションをかけられるので、広がりのあるサウンドを作り出せます。

挿すだけで、「あ、良いなこれ。」と思えるエキサイターだと思います。

T-Exciterのサウンドを聞く

シンセのアルペジオにかけてみました。

T-Exciterは、モードの名前がサウンドに直結しており、すごく分かりやすい変化をしていますね。どれも使い道がありそうなサウンドの変化で、私的には大変気に入っています。

T-Exciterの使い方

モードについては、名前通りのサウンドの変化をしてくれます。

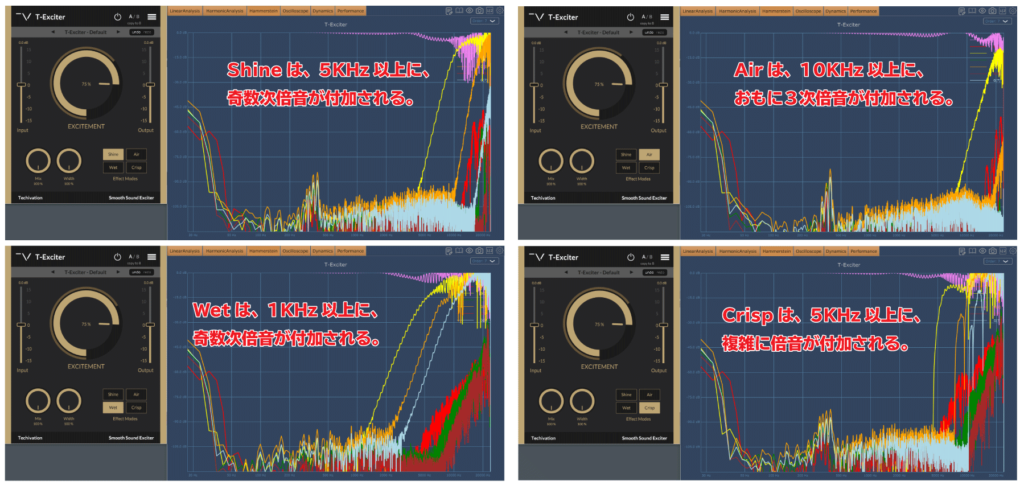

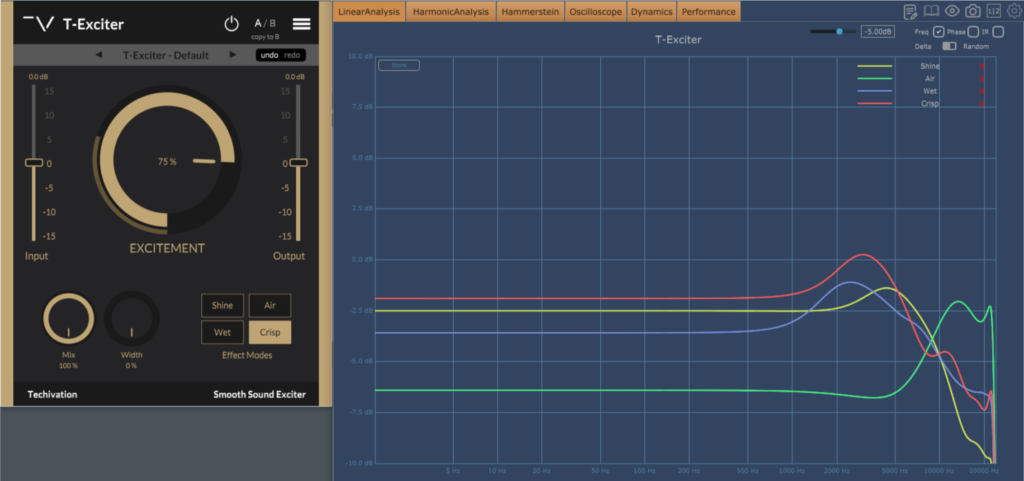

倍音の変化は次の通り。

これに加えて、各モードでEQ特性も変化しています。

流石に覚えきれませんね。

そのため、名前を元になんとなく選んで、良いサウンドになったら、それでOK!といったプラグインです。

プリセットは、ブラス・ドラム・ギター・ピアノ・ストリングス・シンセ・ボーカルなど、トラック単位の使用を想定しているようです。

T-Exciterまとめ

何と言っても、微妙な広がりが出るWidthツマミが素晴らしいです。わざとらしくなく、上品なサウンド変化をしてくれます。

モード切り替えによる4つのサウンドの変化もとても好みです。

私は、多用していくことになると思います。

>T-Exciterの金額を確認する

>Full Bundle 65%オフ!

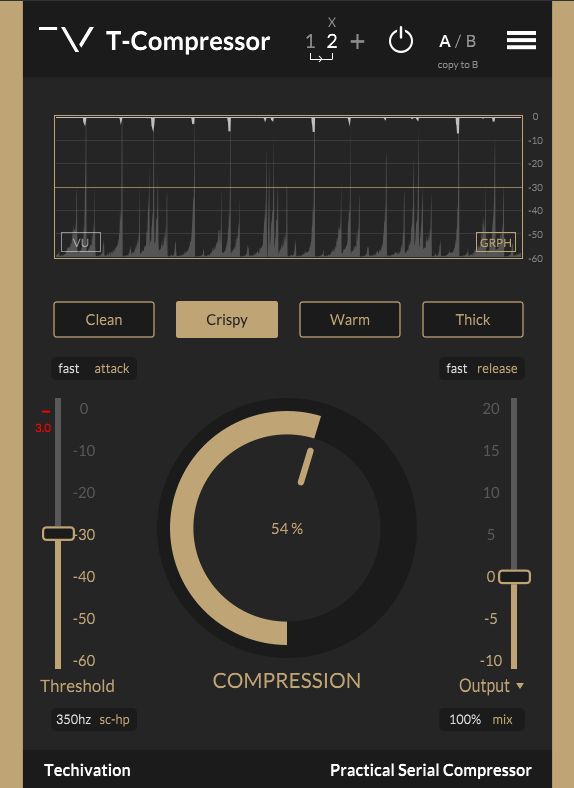

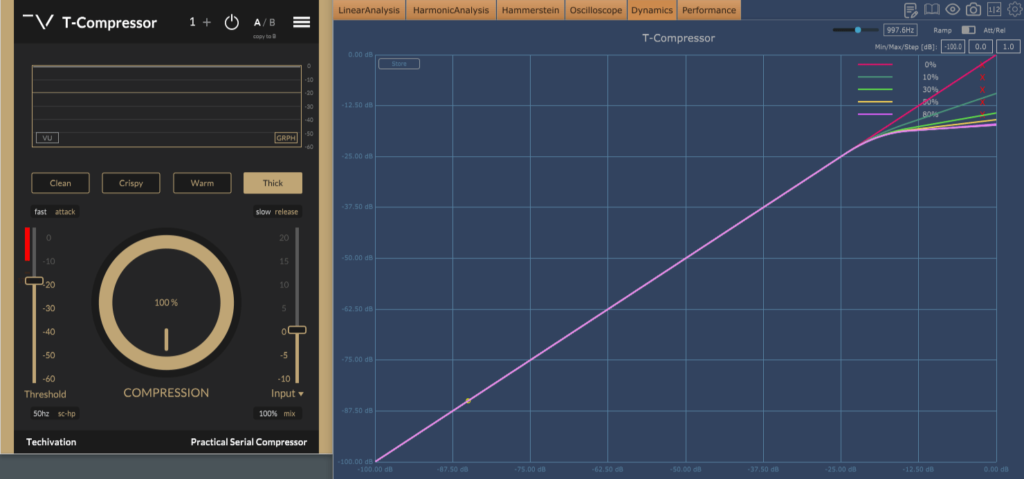

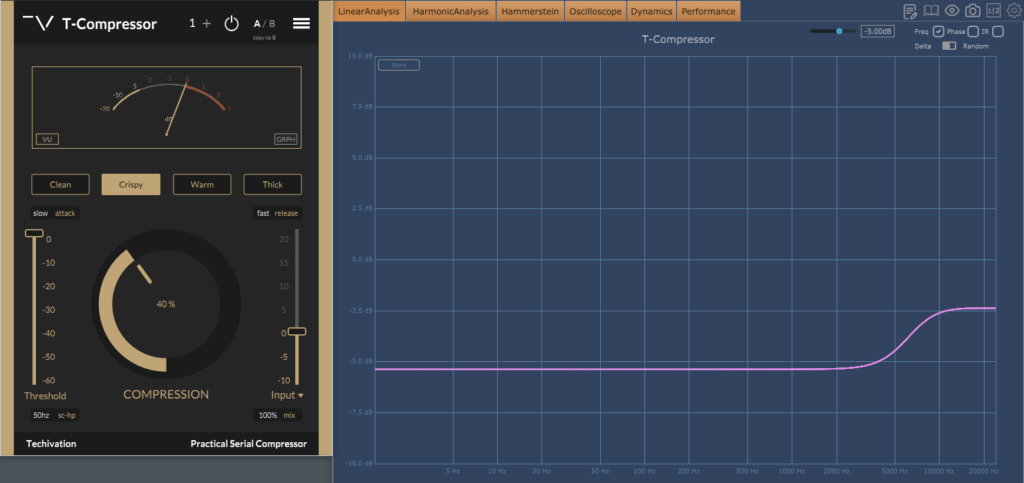

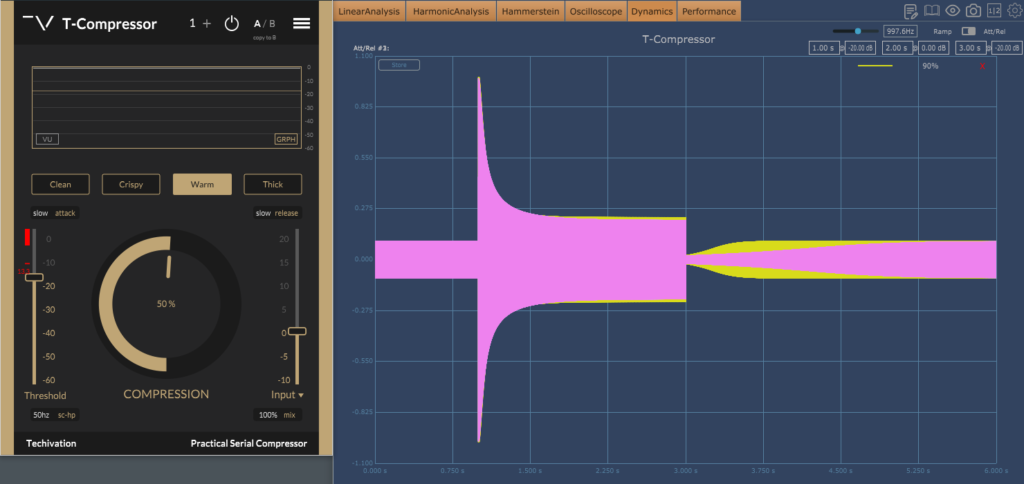

T-Compressor:3つまで直列できるコンプレッサー

- ジャンル:コンプレッサー

- 製品概要:3つまで直列できるコンプレッサー

- 金 額:$49

- リリース:2022年4月

- リ ン ク :T-Compressor 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(0~12%/1.3ms *直列するコンプの数・OSの状態で変化)OS:1~4倍選択 *私の環境は、本記事末尾に記載

例えば、ボーカルにおいて、1176→Optoのように多段でコンプをかける場合があると思います。

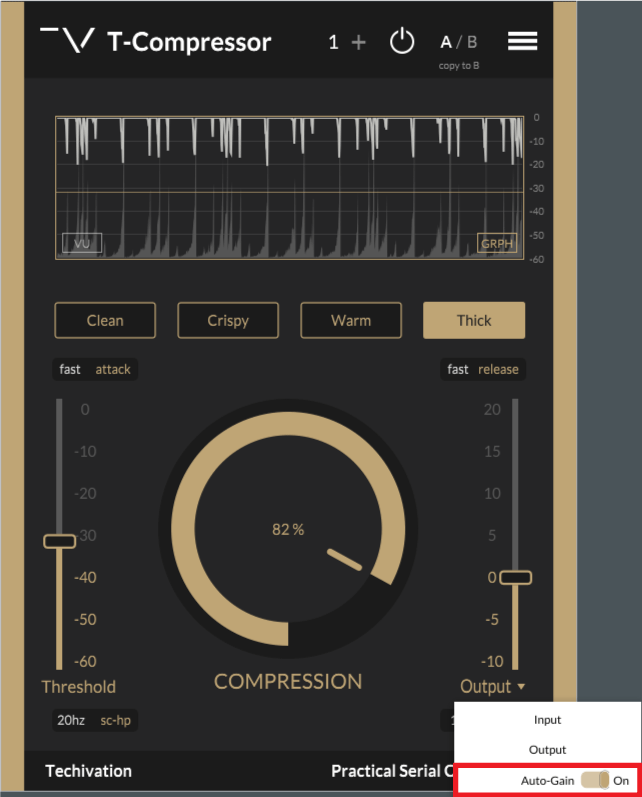

T-Compressorは、一つのプラグインの中で3つまでコンプを多段がけできます。

また、真ん中の大きなノブCompressionが、アタック・リリース・レシオの複合ノブとなっています。

T-Compressorのサウンド

ドラムバスで、サウンドの変化を聴いてみます。

プリセットから、Drum Buss Glueを選択して、スレッショルドだけ調整しました。

Gain Matchしていますが、かなりパンチ感が出ていますよね。

設定1は、主にキックに反応しており、アタックが遅いため、キックのアタック感が増す設定になっています。

設定2は、Sc-Hp(サイドチェインEQ)の設定が350Hzと、キックを逃がす設定になっており、主にスネアにかかっています。アタックが早いため、1176系コンプのような「パツン!」としたサウンドの変化がありますね。

T-Compressorの使い方

4種類のコンプモードがあります。

中でもCrispyは、EQ変化もあり、5000Hz以上がハイシェルフで3dBほど持ち上がるような設定となります。

上記サウンドサンプルもCrispが使われているため、高域がガツンと来る変化があるわけですね。

- 4種類のモード(DeepL日本語訳)

-

Clean

コンプレッサーは「Clean」モードを選択すると完全に透明なサウンドになります。あらゆる音源に対応し、余計な味付けや質感を加えたくないオーディオマスタリングでも威力を発揮します。

Crispy

独特の明るい味わいやキャラクターを音声に混ぜ込むことで、音に明るさを加えるモードです。

コンプレッション量を押せば押すほど、このモードの効果が適用されます。Crispyもあらゆる音源に対応し、特に「ベース」「ボーカル」「ギター」「シンセ」「ドラム」に最適なサウンドです。Warm

このモードを選択すると、ある種のテープサチュレーション処理とフィルターを実装することで、サウンドに暖かさと独特のアナログな雰囲気が加わります。

あらゆるサウンドに対応し、特に「ボーカル」「ドラム」「バスプロセッシング」「シンセ」「ハイハット」「スネア」などに最適です。

これは、音に独自のキャラクターを加えるとともに、音を滑らかにするのに役立ちます。例えば、スネアの音が非常に明るい場合、このモードで圧縮すると、特殊なテープサチュレーションとフィルター効果が加わり、より心地よいサウンドになります。

Thick

より開放的で立体的なサウンドを実現するモードです。立体的で開放的な音になり、盛り上がりに欠ける音に活気を与えます。命を吹き込みます。

*Ver.1.09では、ThickとCleanが同じように私には聞こえます。Nullテストなどの実施でも、違いを見いだせませんでした。が、見つけていないだけで設定次第で違う音になる可能性もあります。

中でも一番影響があるのは、レシオです。

アタックは微妙な変化が、リリースは結構な変化があります。

Techivation社としては、細かな値・目で見ての判断ではなく、耳で音を判断して欲しいというスタンスでいるのかと思います。

T-Compressorを使う上で便利なのは、Auto Gainでしょう。リダクションされた分だけ、ゲインを上げてくれます。

私が愛用しているFabfilter Pro-C2では、Auto Gainで大幅にゲインが上がってしまうので基本オフにしていますが、T-Compressorは多少変動があるくらいなので使いやすいと思います。

T-Compressorのプリセット

プリセットは2種類あります。

- Preset:一つのコンプレッサーを変化させるプリセット

- Global Preset:複数直列でセッティングされたプリセット

の2種類です。

様々な楽器・音色を対象にしたプリセットが収録されていますが、2Mix向けのものはザッと見た感じ見つかりませんでした。プリセットは、トラック・バス向けに最適化されているものと思います。

マスタリングなどの2Mixでは、Cleanモードが向いているというマニュアル補足がありました。

T-Compressorまとめ

見た目以上に多機能なコンプレッサーですね。

パンチを出したい時のCrispyは強烈です。

まだ制作物上で使っていないので、今後使ったらまた追記します。

>T-Compressorの金額を確認する

>Full Bundle 65%オフ!

販売終了製品

- T-De-Esser Pro:高機能・高音質なディエッサー

-

- ジャンル:ディエッサー

- 製品概要:高機能・高音質なディエッサー

- 金 額:$90

- リリース:2021年10月

- リ ン ク :T-De-Esser Pro 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(1・2・4・9・18%/0・2ms *OSの状態/ルックアヘッドの有無で変化)OS:1~16倍選択 *私の環境は、本記事末尾に記載

私、ディエッサーだけで7個くらい持っていましたが、私が持っているディエッサーの中で一番良いです。驚きました!

……と思っていたのは、M-De-Esserが発売される前の私です。

T-De-Esser Proは、音量からスレッショルドで反応させる従来のディエッサープラグインです。一方、M-De-Esserは、全体の音量レベルと、選択帯域の相対音量から判断する新しい発想で作られました。(詳しくは、M-De-Esserの記事をご覧ください。)

ただし、T-De-Esserは、レイテンシーが少ないメリットがあり、音質の変化もできるため、下記のレビューも役に立つはずです。

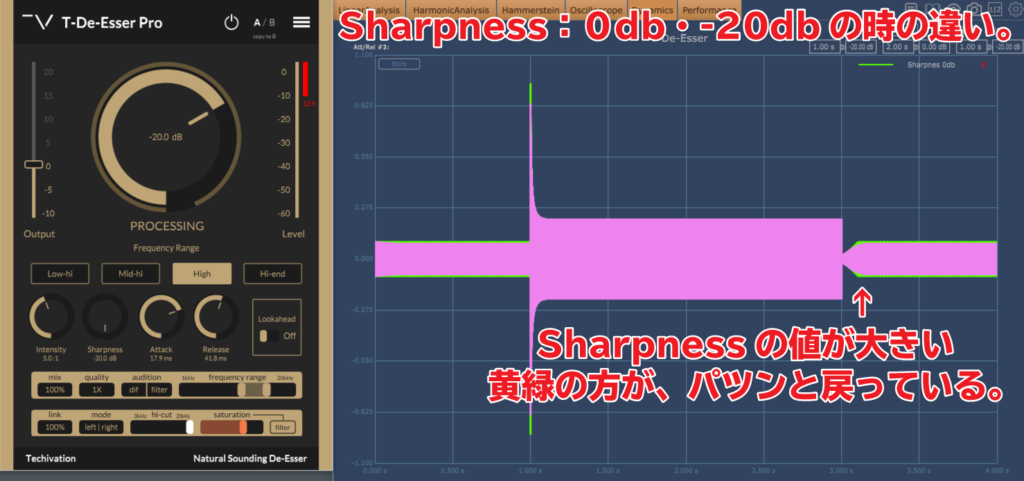

T-De-Esser Proは、設定項目が多く、細かな調整が効きます。

- スレッショルドを下げ、全ての歯擦音に反応させた上で、MIXで混ぜる。

- 逆にスレッショルドを上げて、大きな歯擦音だけリダクションする。

- レシオ・アタック・リリースをいじれるので、削り加減が変えられる。

- 中でもSharpnessで、歯擦音の明暗がいじれるのが素敵。

要するに、歯擦音の検出の仕方・歯擦音をリダクションさせた後の音のカラーを自由自在に変えられるということです。

T-De-Esser Proのサウンドの変化

ディエッサー機能を確かめるための本HP定番曲を使います。(*ギャグ曲です。)

ディエッサーに捧ぐ歌

酢飯好きな彼女 寿司屋勤め素敵さ

〆たサバとカサゴ 蕎麦をすすってバイパス 設定A:全体的にリダクションするが、ミックス量を下げている。 設定B:強く出た歯擦音だけを処理。*特に0:05の「シメたサバ」に注目 物凄くクリアに、ディエッサーの使用を気付かせない処理が簡単にできます。

T-De-Esser Proの使い方

真ん中にある(Low-Hi・Mid-Hi……)などの帯域指定は、下にあるfreqency rangeと連動しています。

コンプレッサーと同じで、Processing(スレッショルド)を下げた場合は、歯擦音が全体的にリダクションされるため、Intensity(コンプで言うレシオ)を下げ目にすると自然なサウンドになりやすいです。逆に強い歯擦音のみに反応させる場合は、Processingを上げてIntensityを上げ目にします。(あくまで一般的に。)

リダクションが強すぎると感じた場合は、Attackの値を上げることで、音の立ち上がりを逃がすことができます。

Sharpnessは、圧縮している音とそうでない音の遷移を調整するつまみとのこと。

低い値だとより暗いサウンド変化、高い値だとより透明なサウンド変化をする印象に感じます。(ノブの意味というより、サウンドの変化に注目するのが良いと思います。)

●使うかどうか微妙だけど、一応解説。

下にある、hi-cutは、緩やかなローパスフィルターです。Kirchhoff-EQでカーブを調べましたが、-8~-12dB/Octくらいで調整されています。あまりにもハイが強く出ている素材に対して使えば、良い作用がある場合もあるでしょう。

saturationは、3・5・7と奇数次倍音が付与されます。横にあるfilterボタンを使うと、frequency rangeで設定されている範囲のみ、倍音が付与されます。歯擦音が滑らかになる場合もあるとのこと。

マニュアルによると、hi-cut/saturation/mixを使用して、新しいサウンドキャラクターも作れる。との記載がありました。

が、無理して使わなくても、OKかな。とも思います。

T-De-Esser Proまとめ

T-De-Esser Pro、私はものすごく気に入りました。

上位版のM-De-Esserも発売となりましたが、レイテンシーを低く作業したいときは、T-De-Esser Proを立ち上げることもありそうです。

私は、T-De-Esser Proをとても気に入っています。

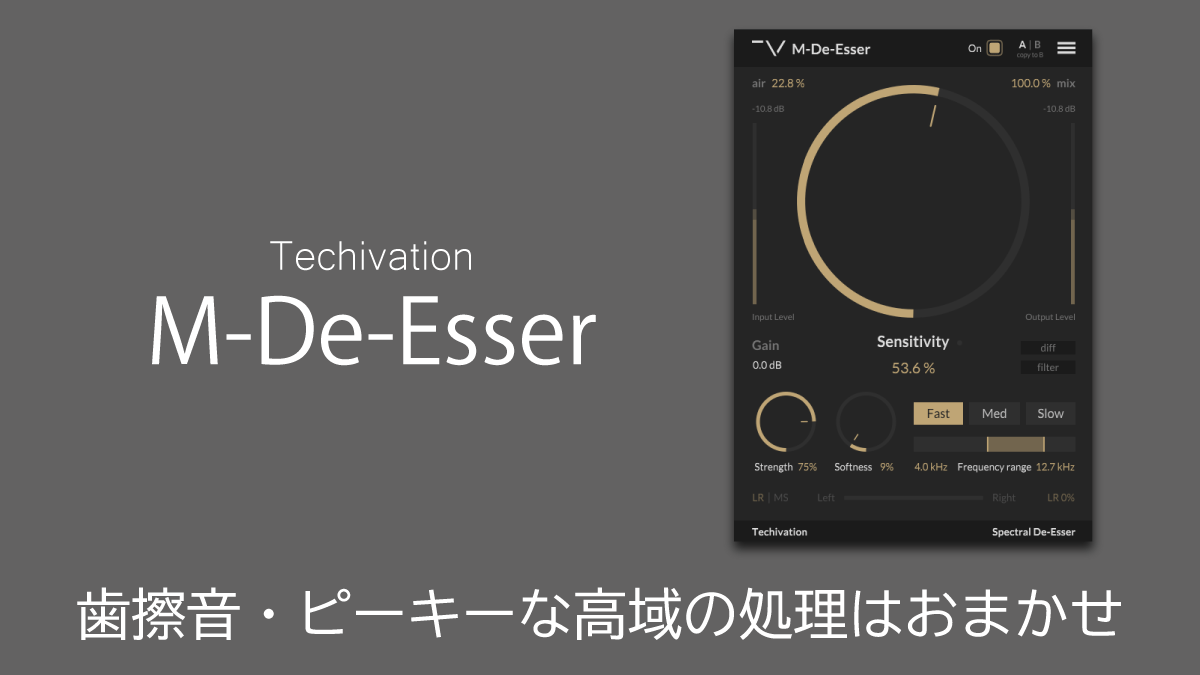

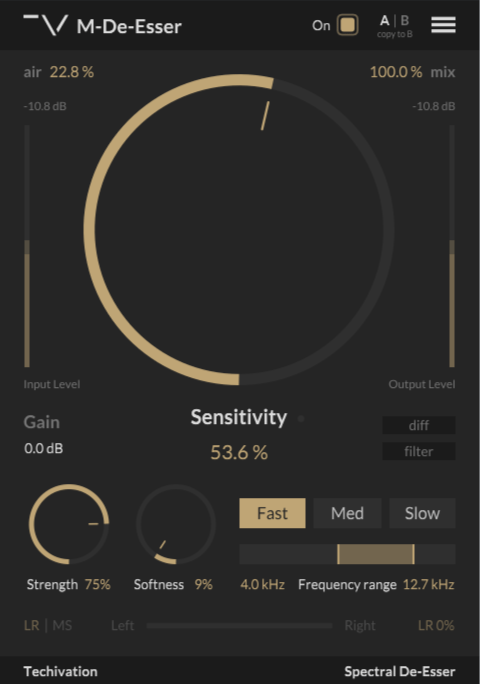

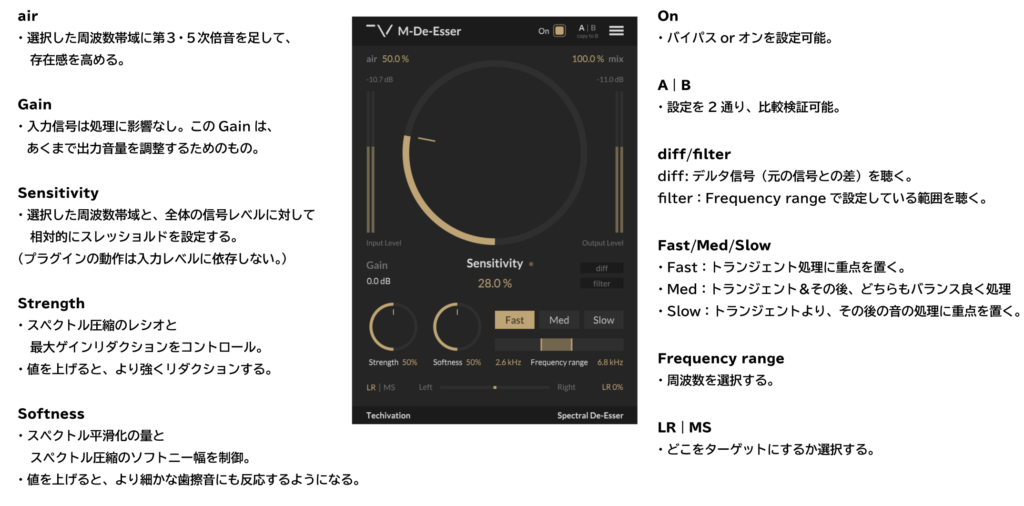

- M-De-Esser:高域のクリーニングはおまかせ

-

- ジャンル:ディエッサー・レゾナンスサプレッサー(飛び出る周波数を感知して抑制する。)

- 製品概要:高域のクリーニングはおまかせ

- 金 額:$129

- リリース:2023年8月

- リ ン ク :M-De-Esser 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(2%/42.7ms)

*私の環境は、本記事末尾に記載Techivation社が「完璧なディエッサー探しに終止符を打つ」と言う言葉とともに、発売したプラグインです。歯擦音を処理するだけでなく、耳に痛い高域楽器や2MIXを耳ざわり良くする使い方も可能です。

詳しいレビューは、下記の記事をご覧ください。

あわせて読みたい Techivation M-De-Esserレビュー 歯擦音・ピーキーな高域の処理はおまかせ

Techivation M-De-Esserレビュー 歯擦音・ピーキーな高域の処理はおまかせ歯擦音:サウンド例

ディエッサーの効きを確かめるための、当サイトのギャグ曲。

ディエッサーに捧ぐ歌

酢飯好きな彼女 寿司屋勤め素敵さ

〆たサバとカサゴ 蕎麦をすすって①Bypass ②M-De-Esser On 特に0:05の「〆た」の「し」の変化が分かりやすいと思います。②では、自然に処理できていますよね。

ピーキーな高域を柔らかくする。

ここでは、ピーキーな高域を処理できるSoothe2と比べてみます。

- M-De-Esser・Soothe2は、5箇所に使用。

- 挿したのは、笛・グロッケン・シロフォン・エッグシェイカー・マスター。

- Soothe2はオーバーサンプリング4倍。CPU負荷約16%。

- M-De-Esserは、オーバーサンプリング機能がありませんが、Gearspace上での説明で「M-Clarityにオーバーサンプリング(OS)が搭載されていないのは、スペクトルシェイピングは、OSの有無で音に変化がないため」と、同様の理由と思われます。CPU負荷は2%ほど。

それでは聞いてみましょう。

bypass M-De-Esser Soothe2 聴き比べると、Soothe2の音源では不要なアーティファクト(エフェクト処理によるノイズ)が発生し、ザラザラと聞こえるように思います。ただし、Soothe2は操作が難しいプラグインであるため、私の設定に全く問題がないと言い切ることは出来ません。

ただ、驚くべきはM-De-Esserです。Techivationのサイトを見ていると、M-De-Esserに限らず、アナログ的なサウンド変化だという文言をあちこちで見かけます。その意味が腑に落ちたように思いました。

Soothe2に比べると、M-De-Esserはサウンドがなめらかなのがお分かり頂けるかと思います。処理しているのに、あたかも処理していないように聞こえると言いますか……。

そして、操作がSoothe2に比べると、飛躍的に簡単です。

上記は私の感想となりますので、実際のサウンドの優劣については、読者の皆様に任せたいと思います。ぜひデモって、現在ご自身で使っている他社製のディエッサーと比べてみて下さい。

M-De-Esserの操作

詳しい使い方は、M-De-Esserの記事をどうぞ。

M-De-Esserまとめ

高域のクリーニングの決定版が、安価な金額で発売されてしまいました。

私は「Soothe2以上のプラグインは出ないのでは?」と思っていましたが、今回改めて比較して、音質にここまで差が出るものかと、驚きを隠せません。

M-De-Esserの自然な音質の変化を、ぜひデモってご体感下さい。

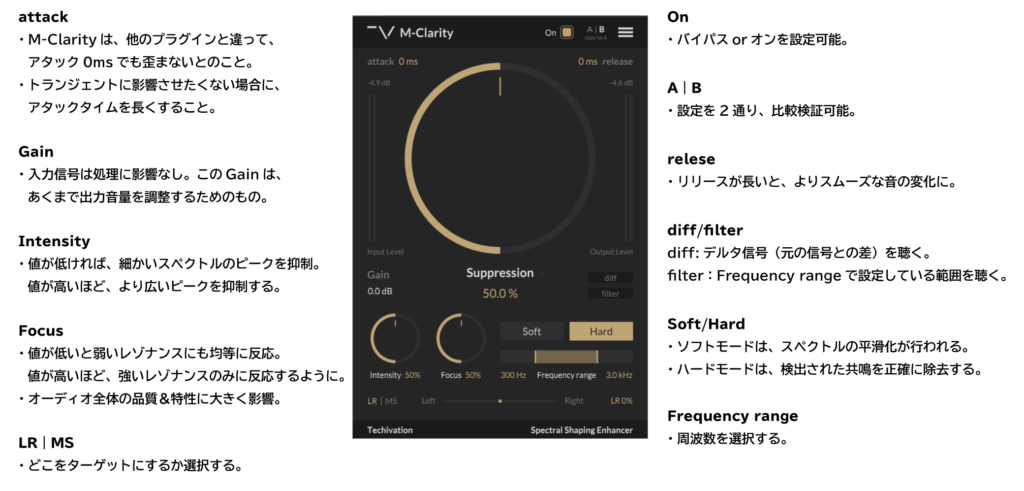

- M-Clarity:中低音域をスッキリさせるレゾナンスサプレッサー

-

- ジャンル:レゾナンスサプレッサー(飛び出る周波数を感知して抑制する。)

- 製品概要:中・低音域を簡単にスッキリさせられる

- 金 額:$129

- リリース:2023年5月

- リ ン ク :M-Clarity 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(2%/42.7ms)

*私の環境は、本記事末尾に記載早速、音を聴いていきましょう。

M-Clarityのサウンド

M-Clarityをピアノに使った例

ピアノサンプル曲は、わざと中低音域が濁りやすいような音域で打ち込んでみました。

①Bypass ②M-Clarity使用 ①にある中低音域のもたつき感が、M-Clarityを使った②ではスッキリなくなっているのが分かります。中低音域がカットされるということは相対的に高音域が残るので、クリアな印象にも感じますね。

M-Clarityをアコギに使った例

あえてマイクの近くで集音して、RECしました。近接効果(マイクに近くなると低音が増幅されて集音される効果)により、素材はもこもこして聞こえます。

③Bypass ④M-Clarity使用 これは、すごい。

④M-Clarityを使った音源は、低音のもこもこした感じがスッキリしつつも、低音弦の音の張りは失われていません。これをEQのローシェルフなどで対応すると、低音弦の活き活きとした感じが無くなってしまいます。

以上のように、簡単に音をスッキリできます。2Mixにも使えるとのこと。

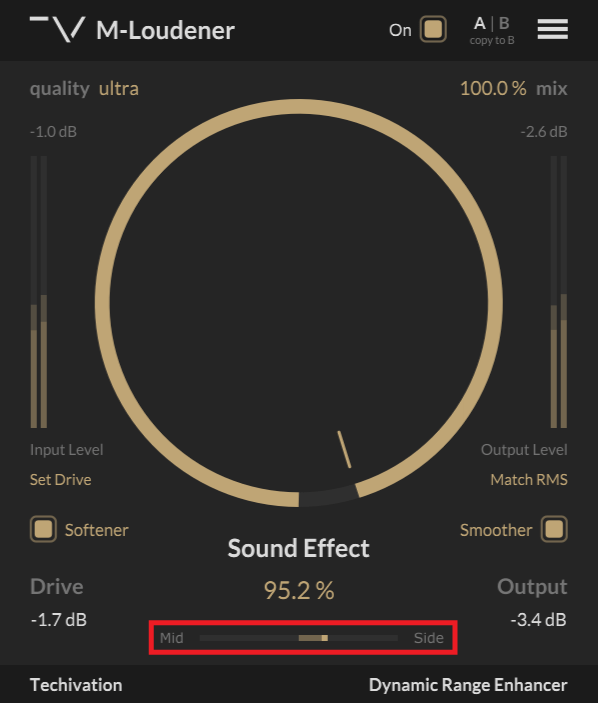

LR/MS選択

Ver.1.1.0で追加となった、LR/MS処理についても見ていきます。

画面下部に、LR/MS選択が追加されました。

上記画像のように、Sideへの効きを全開にした状態で、シンセベース音に対して使ってみます。

⑤バイパス ⑥Sideの中低域をスッキリ ⑤に比べると、⑥は中低域の広がりが抑制されたような印象に感じるのではないかと思います。

このLR/MS選択を使えば、例えばステレオのピアノ音源の、左側の低域のみスッキリさせる。といった処理も可能ですね。

M-Clarityの使い方

詳細については、掘り下げた記事を御覧ください。

あわせて読みたい Techivation M-Clarityレビュー 中低音域をスッキリさせるなら最短最速

Techivation M-Clarityレビュー 中低音域をスッキリさせるなら最短最速M-Clarityまとめ

M-Clarityは、最短最速で低・中音域をすっきりさせられます。

そして、興味深いのが、高域が立って聞こえるようになることです。これは記事の方でも紹介しましたが、同じジャンルのプラグインであるSoothe2と比較しても、明らかに高域にキラメキ(*いやらしくは聞こえない上品な変化)が生まれるのが分かります。

*もちろんこの高域の変化を望まない場合もあるかもしれませんが。

日本のDTM界隈での評判が高まるのも分かるような気がしますね。

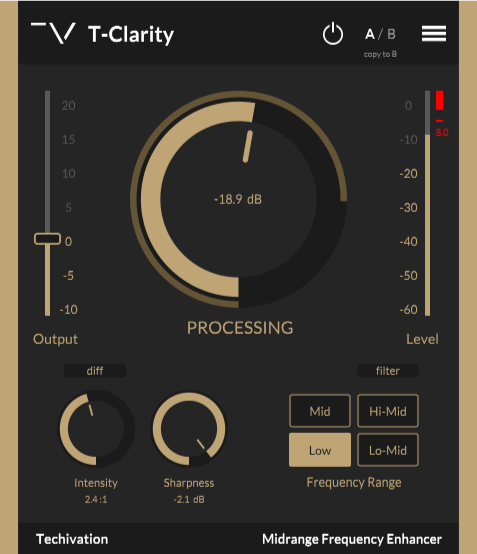

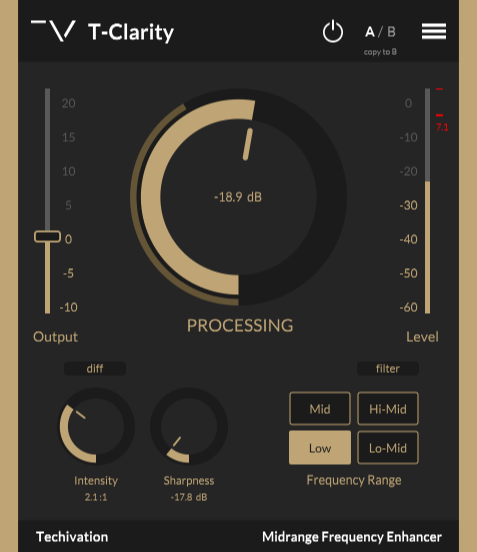

- T-Clarity:スレッショルド依存で低中域をすっきり

- ジャンル:低中域特化のマルチバンドコンプ

- 製品概要:スレッショルド依存で低中域をすっきり

- 金 額:$29

- リリース:2022年5月

- リ ン ク :T-Clarity 公式HP

その他 :CPU負荷/レイテンシー(0・2・3・7・11%/0ms *OSでCPU使用率変動)

OS:1~16倍選択 *私の環境は、本記事末尾に記載現在は0から作り直したM-Clarityが販売されています。

T-Clarityはスレッショルド依存なので、入力信号の大きさを元にカット量を判断します。

T-Clarityのサウンド

ここは、後継のM-Clarityとも比較していきたいと思います。

バイパス M-Clarity使用 T-Clarity使用(オーバーサンプリング8倍) T-Clarityは、周波数帯域を絞ってリダクションをかける、マルチバンドコンプのように聞こえます。

M-Clarityの進化具合がすごすぎるのが、比較するとよく分かると思います。

T-Clarityの使い方

今となっては、後継のM-Clarityを使うと思いますが……。

真ん中のProcessingが、スレッショルド。

Intensityがレシオ。Frequency Rangeが帯域指定範囲の変更。

Sharpnessは、圧縮している音とそうでない音の遷移を調整します。値が高いとピンポイントでリダクションされるようなイメージです。

T-Clarityまとめ

M-Clarityの進化の礎(いしずえ)になってくれたと思うと感慨深いですが、私としてはT-Clarityを使うことはないと思います。

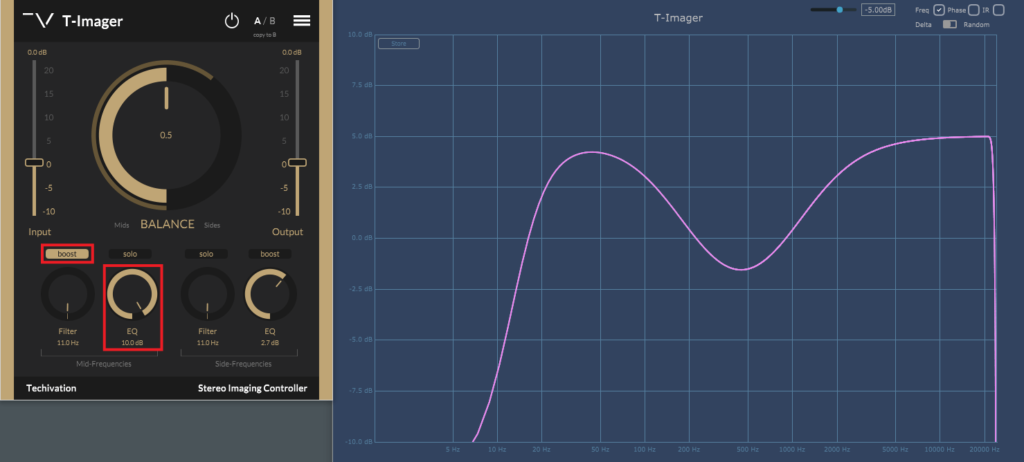

- T-Imager:チルトEQ搭載の癖強ステレオイメージャー

-

- ジャンル:ステレオイメージャー

- 製品概要:チルトEQ搭載の癖強ステレオイメージャー

- 金 額:$49

- リリース:2022年10月

- リ ン ク :T-Imager公式HPへ

その他 :CPU負荷/レイテンシー(2%/0ms *OSを変えてもCPU負荷に変化なし)

OS:1~16倍選択 *私の環境は、本記事末尾に記載T-Imagerのサウンド

サンプル曲は3トラックで、それぞれのトラックに使いました。

バイパス 3トラックでT-Imagerを使用 Pluck・Bassは、どちらもSideのEQでブーストしています。

T-ImagerのEQは、400Hzあたりを軸としたチルトEQですが、boostボタンを押すと、チルトEQではなく、スマイリーカーブとなります。

そのため、今回のサンプル曲でも、高域のシンセに広がりが出ているように聞こえると思います。逆に、Drumについては、真ん中に寄る設定にしています。

②の音源は「効果がある……のか?」くらいのかかり具合にしていますが、これ以上かけると、滲んだ音になるので、私はほどほどが好みです。(T-Imagerに限らず、ステレオイメージャーを使う時はいつも。)

T-Imagerの使い方

真ん中のノブは、Mid/Sideの比率を変えるものです。右に回すと完全にSideだけの音に。左に回すとMidだけの音(つまりモノラル)になります。

右に回すと、その分モノラルにした時の音が小さくなるので、2Mixに使う場合は、特に気をつける必要があります。(T-Imagerに限らず、ステレオイメージャーを使う時全般の注意ですね。)

Filterは、Mid/Sideのハイパスフィルター(ローカット)で、10~300Hzまで設定ができます。

T-Imagerまとめ

私は、ステレオイメージャーをほとんど使いませんので、あくまで私見ですが、もし今後私がこのプラグインを使うとすれば、シンセ系のサウンドを広げたい時に、トラック単位で使うと思います。

またピアノなど、Mid方向に動かして、Widthを狭めような用途でも使うことはできそうですね。

その他

無料版あります。

Techivation社では、無料のプラグインを提供しています。

- T-De-Esser2 2024年7月追加!

- T-Saturator 2024年5月追加!

- T-Puncher Free

製品一覧ページの、画面下部からアクセスできます。

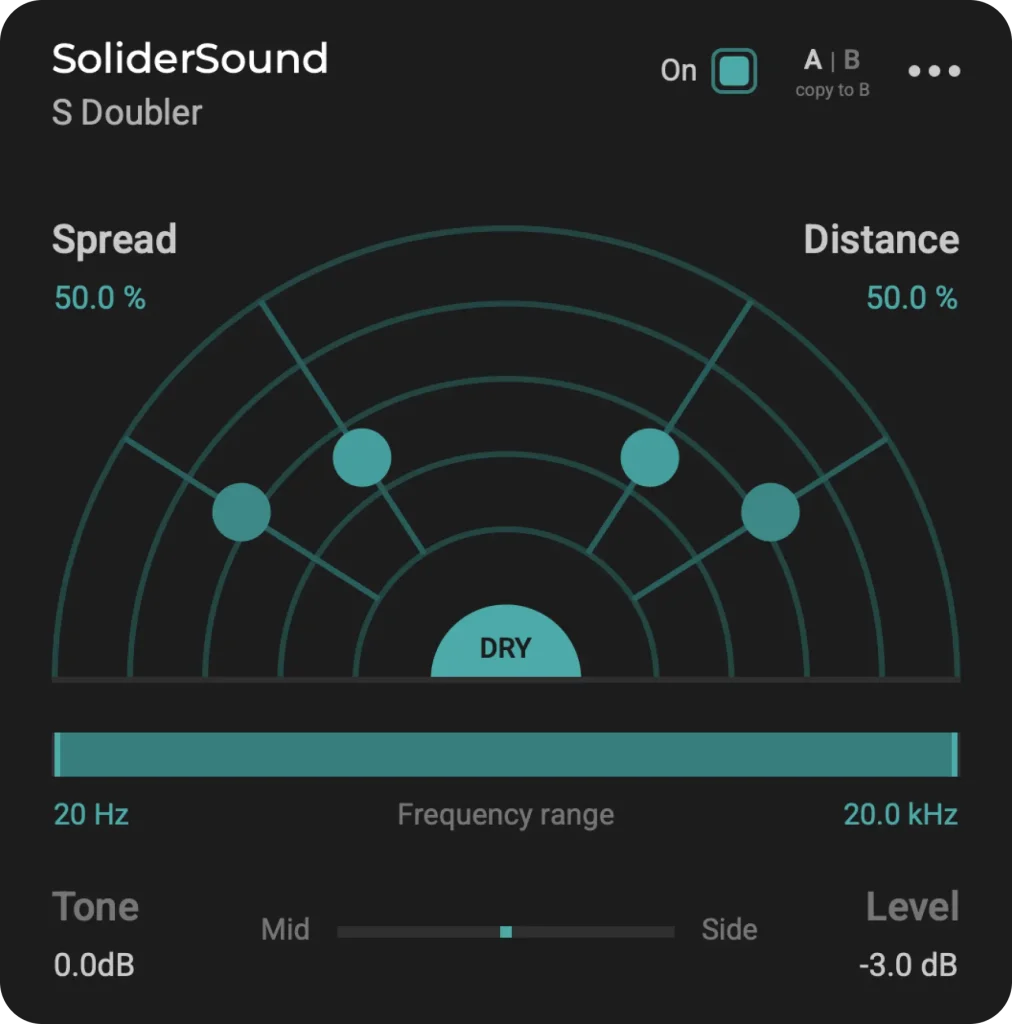

別ブランド Solider Soundの無料プラグイン

Solider Soundは、Techivationの別会社です。

現在、無料で配布中のS Doublerは、音をダブリングさせるプラグインです。例えば、Voコーラスを簡単に演出できますし、シンセなどにも相性が良いです。

販売している製品としては、2製品あり、レビューしています。

本記事で測定したCPU環境

本記事で測定したPCスペックは下記のとおりです。

●PCスペック

- OS:Windows11 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:96GB

- DAW:Studio One6.6

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:1024samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

以上が、Techivation社の全プラグインレビューでした。

私的なおすすめランキングは、

- M-Clarity2・M-De-Esser2

- AI-Loudener・AI-Compressor

- M-Puncher・M-Blender

の順です。

現在は、5/25までAI-Compressorのイントロセール中です。

>M-Leveller+Protectorの金額を確認する 6/10まで57%オフ!

>AI-Bundle 60%オフ!

>Full Bundle 65%オフ!

T-De-Esser Pro Mk2リリース! 6/30までイントロセール