Reveal Sound Spireレビュー 良いサウンド&操作性に優れたシンセ

アフィリエイト広告を利用しています。本記事が参考になったら、ぜひリンクをご利用下さい。

Reveal Sound Spireは、出音の良さで評判の良いシンセサイザーです。

- 信号の流れが分かりやすいGUI。

- 最初からルーティングされているなど、手間がかからない仕組み!

- 出音が良くなる様々な工夫。

サウンドが良いのはもちろんですが、操作性にとことんこだわって作られているのには感心させられます。

サウンドを聴きながらSpireに迫っていきましょう!

Spireの概要

短いサンプル曲を2曲作ったので、聴きながらSpireの特徴に迫っていきましょう。

サンプル曲1:プリセットを使用

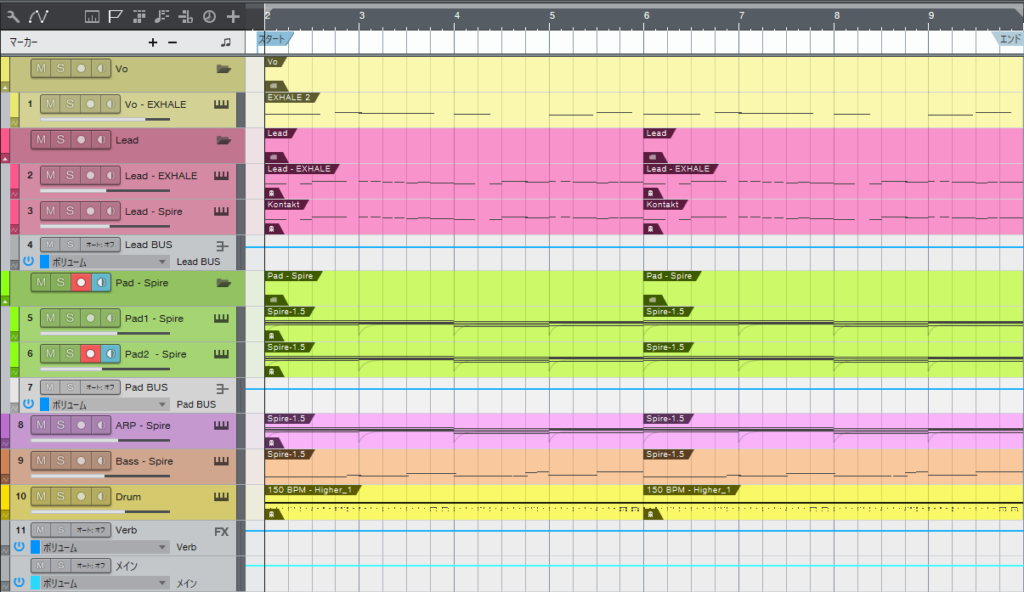

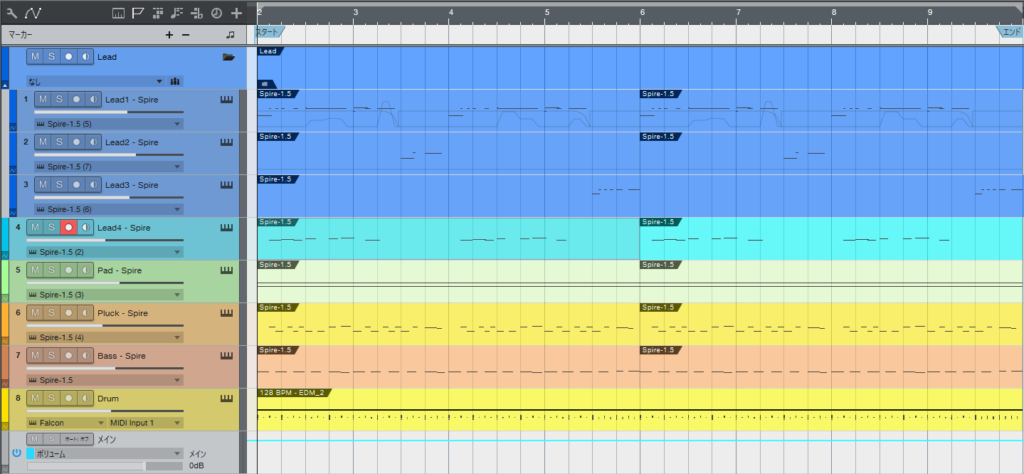

次の8小節のサンプル曲はSpireを7トラック使いました。ドラムのみUVI Drum Designerです。

ちなみにLead4種を抜くとこんな感じに。

分厚く支えてくれるベースと、馴染みが良く存在感もあるPluckが耳を惹きますね。

気持ちが良いサウンドです。

サンプル曲2:自分で音色を作ったり、Editしたり。

こちらはFuture bass風の曲です。

声素材はOutput EXHALEを使っており、ドラムは引き続きUVI Drum Designerです。

Spireを使っているのは5トラック。

注目すべき点を絞って見ていきます。

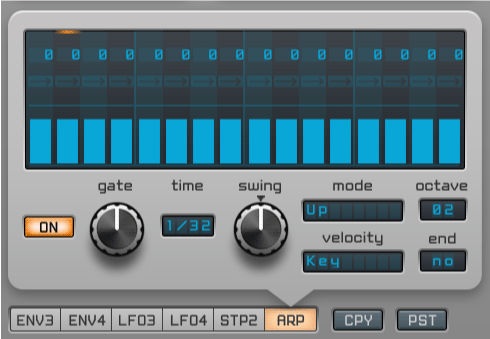

アルペジエイター

まず、アルペジエイターを使った音色から見ていきます。

アルペジエイターは、結構シンプルな作り。

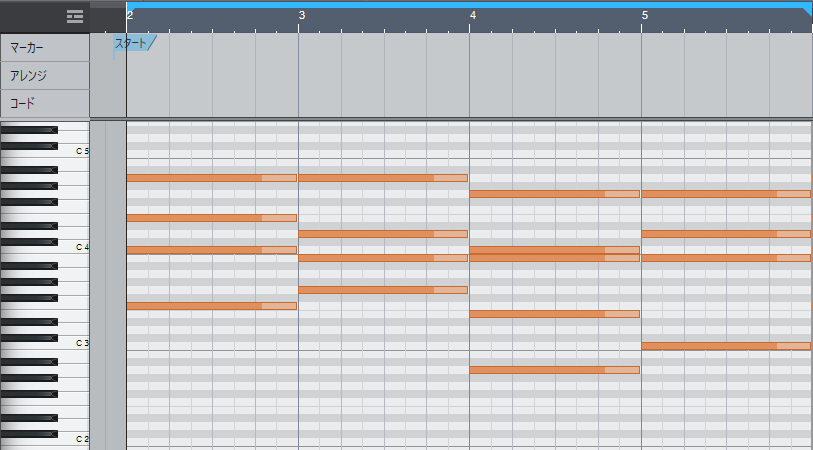

このパターンでは、timeを1/32に設定して、オクターブを2に。

打ち込み自体は、コードをただ弾いているだけです。

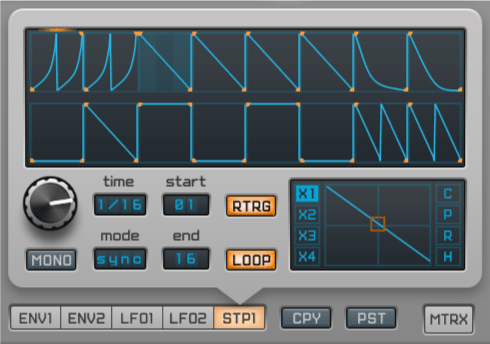

ステッパー

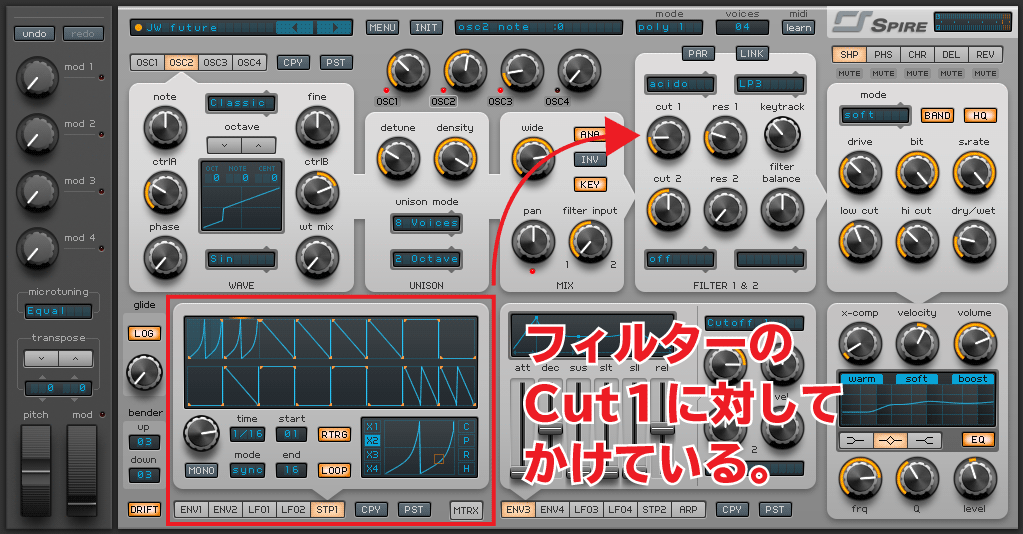

今度はStepper機能を見てみましょう。

Stepperの動きに合わせて、フィルターが開くため、「音が出てきては消え……」を繰り返す仕組みです。

打ち込み自体は、やっぱりコードをただ弾いているだけ。

Stepperのエディットは、見た目よりも簡単で、ストレスなく設定できます。

右下側にある「X1 X2 X3 X4」を使うと、一つのステップの中で分割(繰り返し)ができます。

また、同じく右下側にある「C P R H」は、「コピー・ペースト・反転・階段状」といったツールになっており、かなり使い勝手が良いです。

特にペーストをすると、勝手に次のステップに進んでくれるのは、めちゃくちゃユーザー思い!

気遣いを感じるシンセ。それがSpire。

Spireの特徴

信号の流れが分かりやすい。

大きく分けると2つのセクションがあります。

上段部:音の成形パート

オシレーターで音の波形を選び、ユニゾンで太さを決めて、ワイド・パンで音が出てくる方向を決めます。

信号は、フィルターへ。ローパス・ハイパス・バンドパスなど24種類のフィルターでサウンドを成形。

エフェクトセクションでは、シェイパー(歪み)・フェイザー・コーラス・ディレイ・リバーブの5種をかけられます。

マスターセクションでは、コンプ・ベロシティ感度・マスターボリューム・EQの調整ができます。

下段:時間で挙動を変化させるソース

下段は、時間で変化させるためのソースがまとまっています。

- ENV:エンベロープ。シンセの基本ADSRの調整。(4系統)

- LFO:時間で周期的に変化させる。(4系統)

- Stepper:ステッパー(2系統)

- ARP:アルペジエイター(1系統)

- MTRX:マトリクス。変調の管理。

各パートの解説

全て解説はできないので、おすすめの部分をピックアップしてお届けします。(ちなみに公式で日本語マニュアルもあり!)

シンセの心臓:オシレーター

シンセの心臓:オシレーター(発振器)は、一度に4つ使えます。

それぞれのオシレーターで、ユニゾン9ボイスまで重ねることができます。和音で音を重ねることも可能。

detuneで音のズレを設定し、denisityというSpire独自のノブでは、不規則にデチューンさせることができます。

エフェクトの効きが良い。

エフェクトは5種類ですが、特に私が気に入っているのは、リバーブ:sparklesという設定ですね。

ディレイが混ざったようなリバーブなのですが、星のかけらが散りばめられたような、美しいサウンドです。うっとり。

シェイパー(歪み)は10種ありますが、割と強くジャギジャギにかかるものが多めです。ここは好みが分かれるかもしれません。

マスターセクションは、ベロシティ感度調整が素敵。

私がSpireを触って一番最初に驚いたのは、ベロシティに反応させるまでがノブ一つだったことでした。

マスターセクションにあるVelocityノブが真ん中にある状態は、どのベロシティでも同じ音量で鳴ります。

右に回すと、鍵盤を弱く押すと弱く、強く押せば強く鳴るようになります。(左に回すと、逆の動作に。)

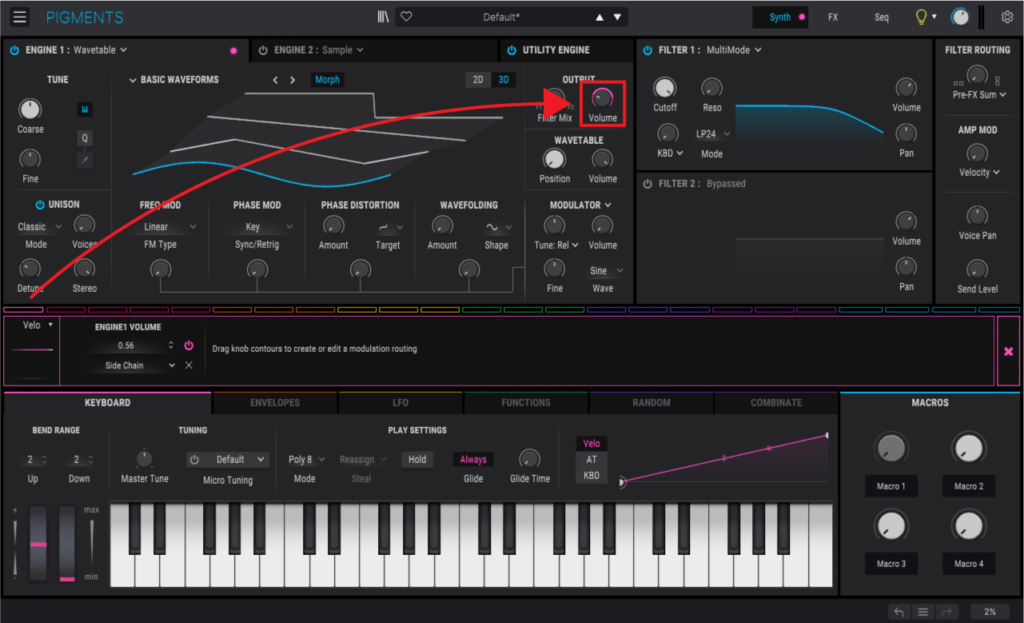

他のシンセだと、ベロシティで変調をかける必要があったりと、一手間かかります。例えば、Arturia Pigmentsであれば……。

Spireは、こうした手間を省くために、最初からルーティングされている設計になっているわけですね。

ENV1・ENV3は最初からルーティングされている。

ユーザーの手間を省くために、最初からルーティングされているのが、ENV1・ENV3です。

次の画像は、INIT(初期)状態の画像です。

ENV1で、オシレーター全体の音量のADSRをすぐいじれます。

ENV3は、フィルターのCutoff(Frequency)に紐づけされています。

「出だしだけフィルターを開いて、すぐに閉じる。」というド定番のサウンドですが、最少手数で作れるわけです。ストレスレス!

変調は、右クリック or マトリクスで。

変調の仕方は様々ありますが、一番分かりやすいのが右クリック&ドラッグです。

ターゲットウィンドウにドラッグすれば、変調可能です。

変調を管理するマトリクス画面もあります。

プリセット画面がすごく使いやすい。

十字キーでプリセット変更できる

プリセットを十字キーで次々と変更可能です。

プリセットの切り替え動作がとにかく機敏。一瞬でサウンドが変更できるため、ストレスが全くありません。

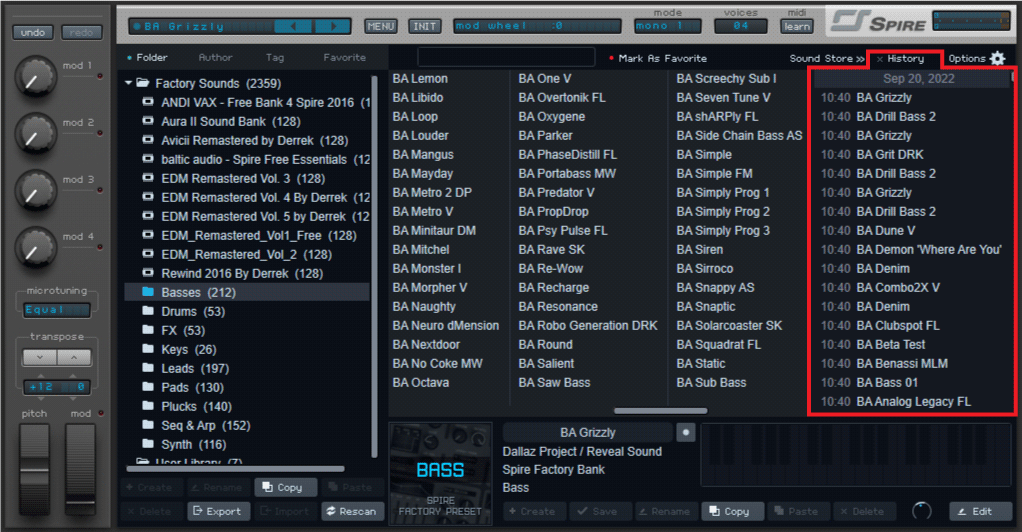

まさかのヒストリー機能

「さっき触ったプリセット良かったけど、名前なんだっけ……。」ってことがよくありますが、SpireではHistory機能で遡ることが出来ます。

時刻も掲載されるので、およそのあたりも付けることができますね。

Spireの少し分かりにくい所

私も全機能を把握しているわけではありませんが、分かりにくい所を記しておきます。

音量LEDが黄色の意味

次の画像では、OSC2が黄色いLEDになってます。

音量が1~30の時は、音が鳴らずにLEDが黄色くなるのです。

また、音量を0にすると、LEDは消灯します。

黄色いLEDの使い方として、私が思いつくのは2つ。

音量に変調をかける。

次の画像のように、音量に変調をかけるとします。

「時間変化で音を大きくしてから、完全に鳴らさないようにする。」ということができます。

仮に音量0でLEDが消灯している状態だと、オシレーター自体がミュートされて、変調をかけても音が出ません。

モジュレーションソースの目印として使う。

次の画像で、隠れているOSC1はただのノコギリ波になっていますが、出てくるサウンドは全くの別物です。

OSC2は、LEDが黄色なので、音は出ていません。

OSC2は、複雑な波形になっていますが、この波形をソースにして、フィルターのカットオフを動かした時の音です。

変化量を少し動かすだけで、全く別のサウンドが出てくるので、今まで聞いたことのないサウンドが作れます。

ちなみに、LEDが黄色じゃなくてもソースとして使えるのですが、LEDが黄色の状態だと音が鳴らないため、「ソースとして使ってるよ!」という目印にできるわけですね。

LFOのリトリガーON・OFFの方法

例えば、次のLFOの設定では、鍵盤を押す度に、必ず右から音が鳴ってしまいます。

他のシンセサイザーだと、リトリガーボタンがあって、鍵盤を押す度に場所がリセットさせるかどうかを変更できます。

Spireにはリトリガーボタンがありませんが、代わりにphaseノブを使います。

Phaseノブを0~30に設定するとフリーランニングとなり、鍵盤の度にLFOがリセットされることがなくなります。

Spire私見

シンセとしての印象

絶妙な温かさ・太さを持ちながら、音のキレも持ち合わせているシンセサイザーです。

Arturia Pigmentsは、どちらかというと柔らかさに特徴のあるシンセですが、SpireはPigmentsより断然張りがあり太く音が通るイメージです。

SerumやFalconは、ソリッドで冷たい印象がありますが、Spireは音が温かくて、より幅広いジャンルに使える印象があります。

これはSpireのDrift機能(音を±3セントほどランダムに変化させる機能)や、Densityノブ(不規則にデチューンする機能)など、アナログ機材の良さを再現するための機能が働いているからかもしれません。

また、ベロシティノブを回した際の鍵盤への反応が物凄く楽器的で、触っていて楽しい気持ちになれるのも大きいです。

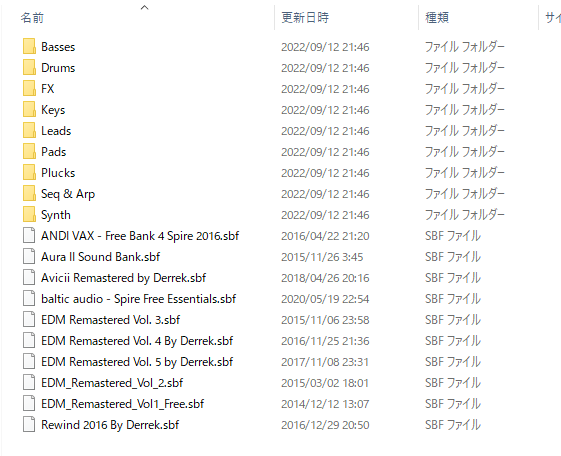

無料のプリセットも充実していて嬉しい。

公式ストアで、freeと検索すると、無料のプリセットがもらえます。

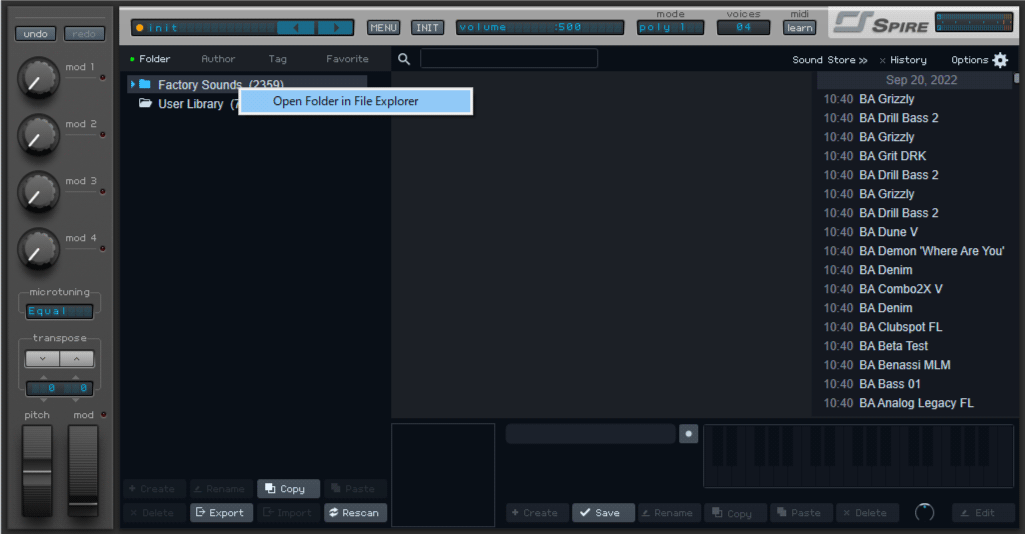

ダウンロードしたら、プリセットのフォルダを開きます。

ダウンロードしたファイルを展開して、*.sbfというファイルを突っ込みます。

そして、Spireのプリセット画面でRescanを押すだけで導入できます。

数があるので面倒くさいですが、やることはとても簡単。

シンセはプリセットが教科書みたいな所があるので、お気に入りの手法をプリセットからどんどん盗むのが良いと思います。

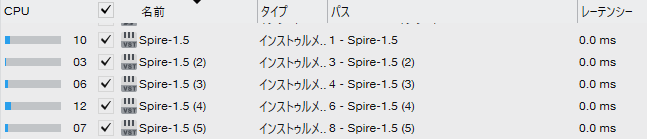

CPU負荷

シンセなので、使うオシレーターの数やエフェクトによって変動します。

それでも他のシンセサイザーより機敏で軽い印象を受けますね。

特にプリセットの切り替えは、他のシンセサイザーの追随を許さないほど早いです。

●PCスペック

- OS:Windows10 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:64GB

- DAW:Studio One5.5

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:512samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

以上が、Reveal Sound Spireのレビューです。

なんというか……物凄く愛着が持てるシンセという印象です。

Falconなどのモンスターシンセに比べると、細かい設定ができない所もあるのですが、その分シンプルかつ深いです。

ユーザーに寄り添った設計に、思わず惹かれてしまう。そんなシンセサイザーですね。

こんな作品、作ってます。