リズム感の鍛え方。自分リズムを持つ方法。

私はリズム感について、長い間深く悩んできました。

- 弾き語りの時、どんどんテンポが早くなってしまう。

- バンド演奏時のブレイク(空白)が怖くて仕方ない。

- バンド演奏時の始まりのカウントができない。

そんな悩みを解決するために、メトロノームに合わせて練習重ねましたが、全く改善することがありませんでした。

しかし、ある一つの気付きで劇的に変化しました。

今私は作編曲家として活動していますが、「人並みのリズム感は持っている」という自信があります。

本ページでは、リズム感についての根本的な意識改善と、リズムを楽しむための方法をお届けいたします。

リズム感に関する誤解

メトロノームに「演奏」を合わせようとしていけない。

リズム音痴の方の大きな誤解は、メトロノームに演奏を合わせようとしていることです。

カチカチと鳴るタイミングに演奏を合わせるのは、もうやめましょう。

メトロノームに合わせるのは、自分の中のリズムです。

なぜメトロノームに演奏を合わせてはいけないか。

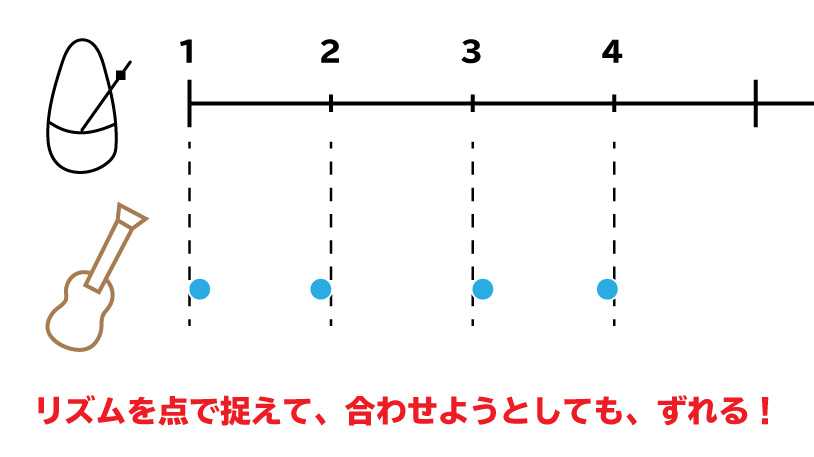

メトロノームのカチコチという音に合わせようとするということは、リズムを点で捉えて、ジャストで演奏しようとすることです。

「1で若干遅れたから、2で早めに合わせようとする。結果2で早くなり、3でまた遅れる……」のように、点を基準にすることによって、リズムがますますよれるわけです。

また、外部の音にテンポの基準を持つと、ブレイク(空白)時に基準がなくなって、復活のタイミングが勘頼りになったり、他の楽器隊の音を基準に入るため演奏が遅れるなど、全くもって良いことがありません。

つまり、メトロノームやドラムなど、外部のリズムを基準に演奏するのは、百害あって一利なしなのです。

メトロノームに合わせるのは、○○のリズム。

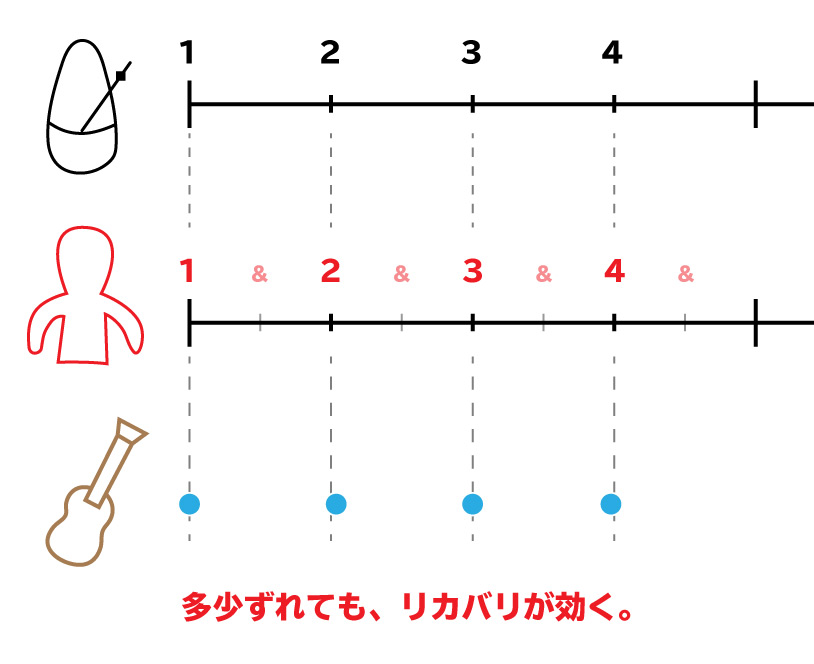

もう一度書きますが、メトロノームに合わせるのは自分のリズムです。

このページでは、自分リズムと呼びます。

自分リズムは、自分の心と身体の腰のあたりで「1and2and3and4and(ワンエン・ツーエン・スリーエン・フォーエン)」とカウントを取ること、を指します。

自分リズムをメトロノームに寄り添わせながらも、演奏の基準にするのはあくまで自分リズム、という意識で演奏をします。

この意識改革をするだけで、驚くほど演奏が安定するようになります。

- メトロノームで鳴っていない間でも、リズムがよれなくなる。

- ブレイクが怖くなくなる。

- リズムをより細かく取れるようになる。

といったメリットが生まれます。

細かなフィールで目盛りをより緻密に。

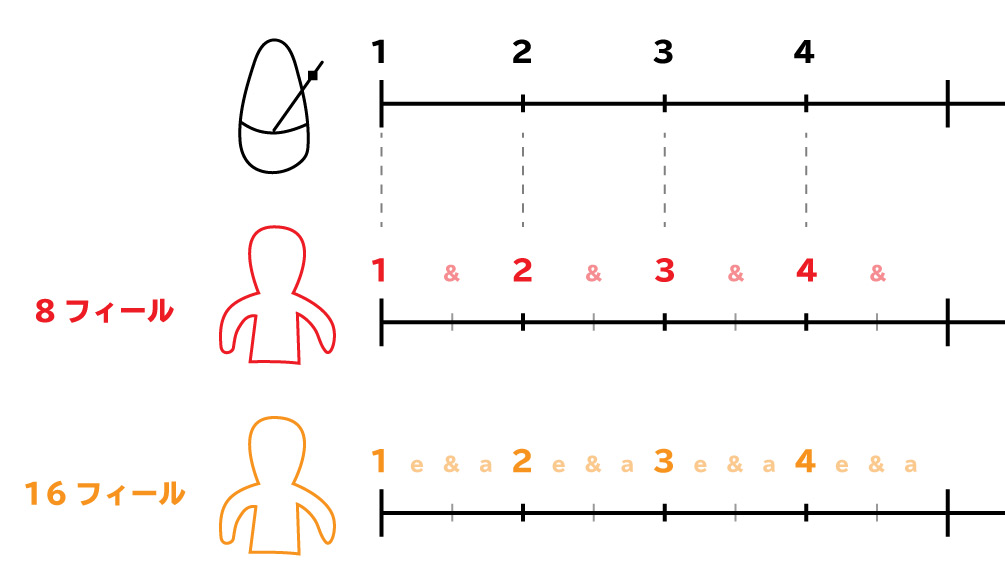

フィールという言葉を聞いたことがあるでしょうか?

リズムの取り方・感じ方のことを言います。

これは自分リズムという概念を自覚することで、初めて理解できる概念です。

例えば、4拍子を「1・2・3・4……」と感じながら演奏するのは4フィールです。

このフィールを細かくすることで、全く違う演奏感となります。

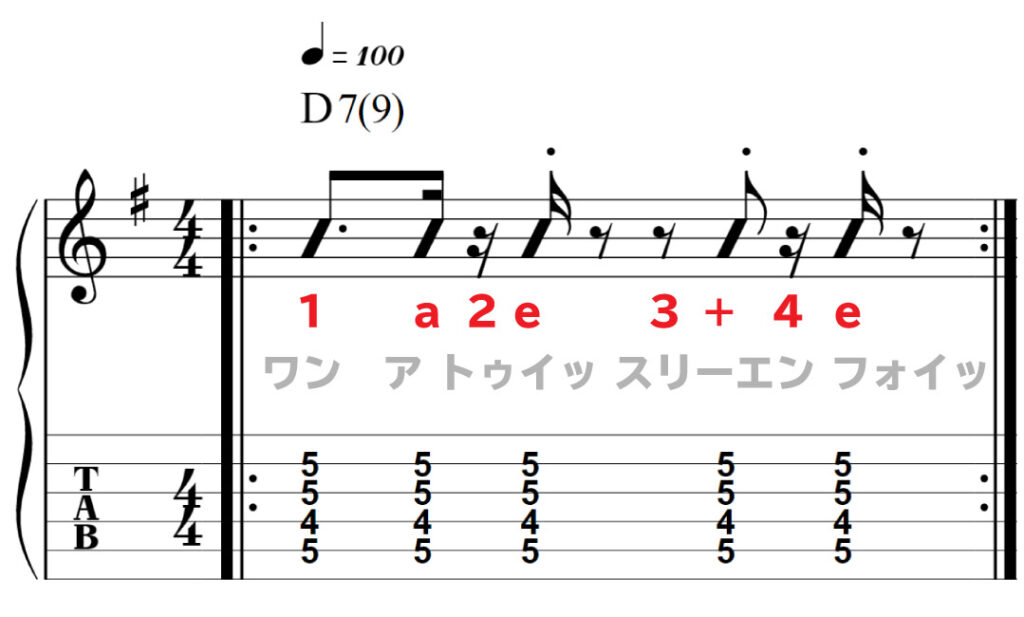

16フィールの場合は、「ワンイエンア・トゥイエンア……」といったように、リズムを細かく感じながら捉えている、ということです。

例えばテンポ80で、16部音符が多用された楽曲を演奏するとします。

4フィールで大きくリズムを取っている人は、1と2の間が広いため、16部音符を正確に演奏するのが難しくなる場合が多いでしょう。

16フィールでリズムを取っている方は、より正確に演奏できる可能性が高くなります。

自分リズムを持つ方法

自分リズムは自動化させる必要がある。

今まで、自分リズムの概念がなかった人にとっては、リズムをカウントしながら演奏すること自体が、最初はとても難しいと思います。

例えば、ギター弾き語りはマルチタスクの最たるものです。

- 自分リズムをカウントする。

- ギターのコードや運指を考える。

- 歌詞を思い出す。

- メロディーを正確に取れているかチェック&修正する。

などなど、多くのことを同時にしているのですから、頭が忙しいですね。

だから、自分リズムは無意識に任せられるようになりましょう。

考えずとも、勝手にやっている。という状態になるのが理想なのです。

音楽を聞く時にカウントする癖を付ける。

登下校・会社への通勤に聞く音楽、ゲームや動画を見るときに流れる音楽。

音楽を聞く時は、その全てで拍を数えるようにします。

カウントする時は、必ず裏拍も取るようにしましょう。(私的には、英語がおすすめです。)

- 英語:ワンエン・ツーエン・スリーエン・フォーエン

- 日本語:いちとー・にーとー・さんとー・よんとー

拍を数えるのが当たり前になるまで、2週間~1ヶ月くらいかかるかもしれません。

騙されたと思ってやってみて下さい。

グルーブ感を育てるリスニング法

グルーブのある音楽を演奏する上で、おもしろいリスニング方法があるので紹介します。

ポップスでは大抵、2・4拍目にドラムのスネア(タンッという音の楽器)が入っていますよね。

この2・4拍のスネアのタイミングを、意識的に聞くようにしましょう。

このスネアのタイミングが「ジャストなのか、若干後ろに引っ張られているのか、先走っているのか」が、曲によって大きく変わっているのが分かるはずです。

後ろに引っ張るようなスネアは、ファンクの楽曲などで多いのですが、ぐっと力を貯めるような気持ちよさを感じます。

先走るスネアは、ロックなどで、前に前にと進みたくなるような疾走感を感じる楽曲に多いです。

また、演奏者がどのフィールで演奏しているかを、想像しながら聞くのもおすすめです。

リズム自体の知識を増やす。

そもそもリズムの知識は足りているか?

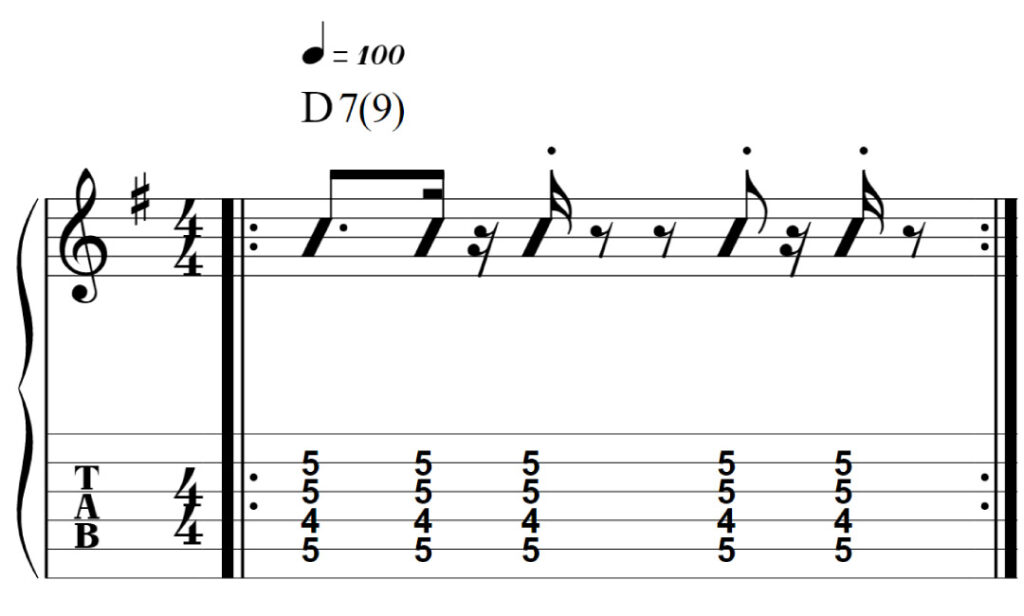

次の譜面を見て、すぐに演奏することができますか?

もしこの楽譜を演奏できないのだとしたら、リズム感がないからではなく、楽譜を読む力がないからですよね。

リズムを読む力・理解する力は、正しいリズムパターンで演奏するのに必要なことです。

それでは、どうすればリズムを読む力・理解する力を高めることができるのでしょうか?

それは単純です。

リズムについて勉強して、練習するだけです。

リズムを勉強した人は、こう読む。

リズム理解力が高い人は、先程の楽譜を一瞬で理解し、口でカウントできます。

時間をかけずに、一瞬でこの楽譜を理解・演奏できたら、今後大きな力になると思いませんか?

おすすめの教本は「リズム感養成講座」という教本です。

ギターや歌の練習本ではなく、純粋なリズムの本です。

本の中では、楽譜の読み方の基本が解説され、中盤以降は、リズムを口で読み・感じるための練習が満載です。

少し硬派な内容ではあるのですが、一通り終わった後には見える景色が変わります。

1日10分、ぜひやってみてはいかがでしょうか?

おすすめメトロノーム

最後に、上記の本のおともに使った、おすすめメトロノームをご紹介して終わります。

国産コルグのメトロノームなのですが、物凄く気に入っています。

上部のTAPボタンでテンポを決められたり、全面に大きなノブがあるのもたまりません。

インテリアとしても、とても格好良くありませんか?

まとめ

以上が、リズムの鍛え方です。

メトロノームに合わせるのは自分のリズム、これがこの記事の中で一番大切なことです。

ぜひ実践してみて下さい。

本WEBページでは、ギターのコード進行をオシャレにする無料PDFを配っています。

本記事のような音楽に関する有益な情報が届くメルマガも届くようになりますので、どうぞご登録下さい。

こんな作品、作ってます。