【歌い手・NA向け】音声ファイル受け渡しのガイドライン

参考になった場合は、ぜひリンクをご利用下さい。

歌い手・ナレーターが、ミックスエンジニア・Mix師に音声ファイルを受け渡す時、どのようなデータを作ればいいか、分からない方も多いと思います。

本記事では、音声ファイルの拡張子&設定、録音の際の心構えなどをご紹介します。

歌い手の方々への啓蒙としても、本記事をご紹介頂けますと嬉しいです。

ファイルの形式について

mp3・m4aではなく、wav・aifファイルでやりとりしよう。

mp3が駄目な理由

mp3・m4aは、音が劣化する。

mp3やm4aは、音声を圧縮することで、容量が小さく(軽く)なった音声ファイルです。

簡単に言えば、元の音声データから音を劣化させることで、容量を小さくしています。

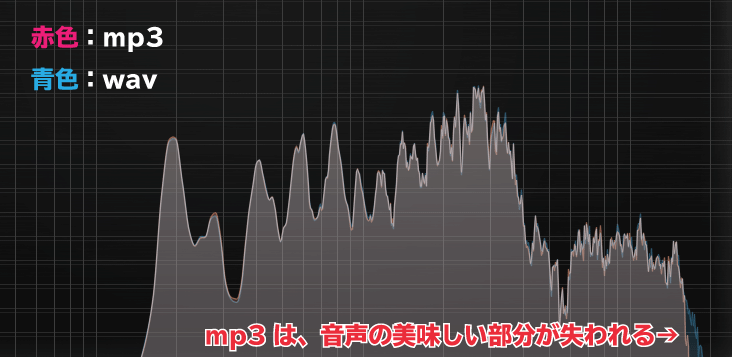

次の画像は、mp3ファイル(128kbps)とwavファイルの周波数を比較したものです。

一目で分かるのは、mp3ファイルは、高音域が間引かれていること。耳には聞こえづらい帯域ではあるのですが、声の抜け感に関わる大切な情報が失われてしまっていると考えられます。

また、見た目からは分かりませんが、mp3は音声データ全体の情報が間引かれるため、きちんとした環境で聞くと、高域だけでなく全体的に音が劣化しているのが分かります。(圧縮具合:ビットレートにもよりますけどね。)

mp3は、元の音質に戻せない。

mp3ファイルは、wavファイルに変換することができ、これをデコードと言います。しかし、mp3ファイルを作成した際に失われた情報は、デコードしても元に戻りません。

ファイルの拡張子自体は変化させられても、中身のデータは劣化したままなのです。こうした音声ファイルを、非可逆圧縮音声ファイルと言います。

だから、mp3・m4aファイルを使った声のデータのやりとりをしてはいけないのです。

wavファイル(aifファイル)で受け渡そう。

歌・声のデータは、wavファイル(Macならaifファイルでも可)を使いましょう。

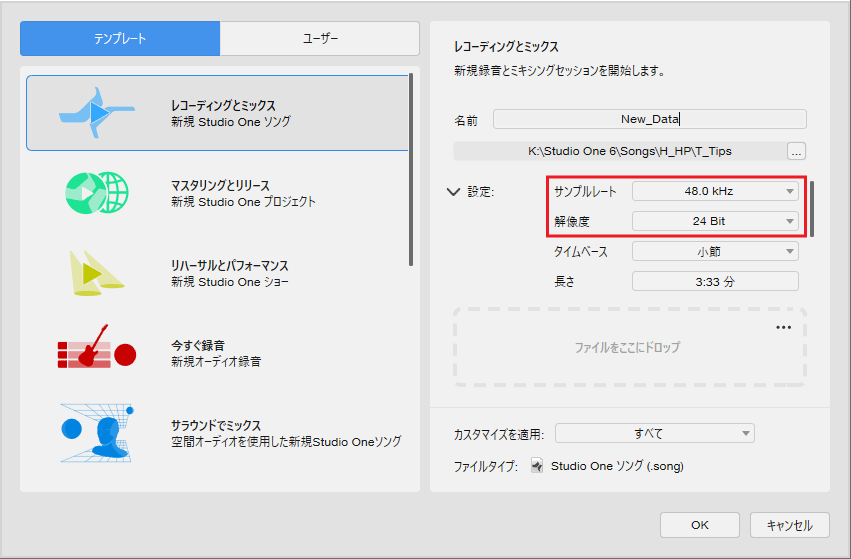

wavファイルには、保存の精度に関わるサンプルレート・解像度という設定があります。

望ましいサンプルレート・解像度は次の通りです。

- サンプルレート:48000Hz

- 解像度:24bit(32bit float)

解像度について24bit・32bit floatのどちらが良いかは、受け渡す相手に確認するのが無難です。*私が受け取る場合は、どちらでもOK。

エクスポート(音声ファイルを作成)する時だけでなく、録音する前段階で設定する必要がありますので、ご注意下さい。下記は、私が使っているDAW:Studio Oneの新規ファイル作成時の設定です。

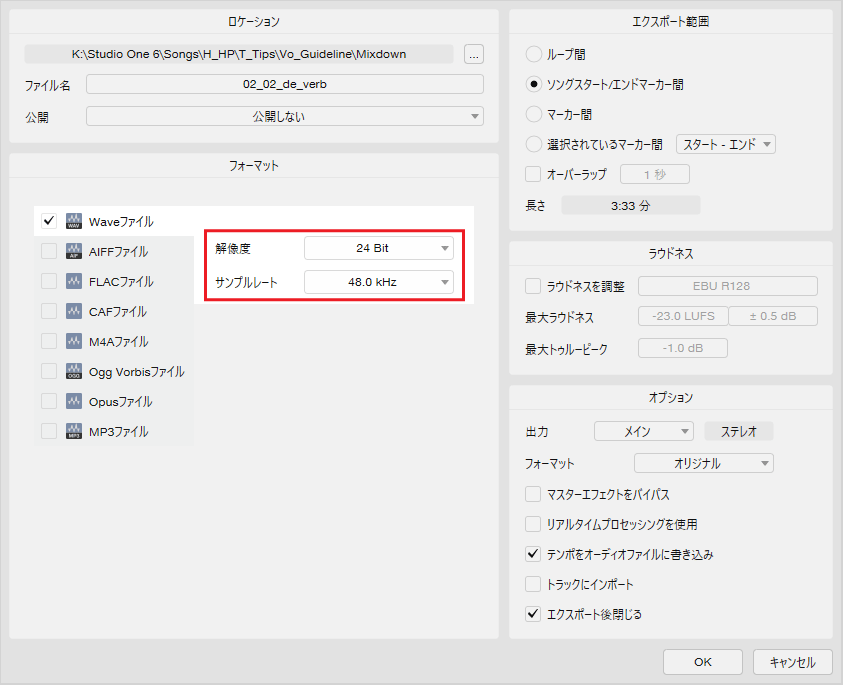

ファイルをエクスポートするときも、設定します。

ちなみに、CDの音質は、

- サンプルレート:44100Hz

- 解像度:16bit

となっており、上記の望ましいとしたサンプルレート・解像度より低いです。MIX作業する上では、より高いサンプルレート・解像度の方が作業しやすいのです。(*数字が大きい方がより高音質と考えてOK。)

もしかしたら、「サンプルレートは96000Hzでお願いしたい」という方もいるかもしれません。音声ファイルを渡す相手に、「サンプルレート48000Hz・解像度24bitでよろしいでしょうか?」などと事前に確認するとトラブルが少なくなります。

エフェクト(リバーブ・コンプ・EQなど)は、外そう。

自分で歌声を確認する上で、リバーブをかけたり、コンプ・EQなどを使う場合もあるかもしれません。

でも、音声ファイルを送る場合は、それらのエフェクトを動作しない状態にしてからエクスポートして下さい。

MIXする方は、自らエフェクト処理したいと考えます。ノーマライズ(割れない限界まで音を大きくする処理)もしなくて大丈夫です。必要であれば、MIXする方が自分で行います。

前後のノイズを残しておこう。

エアコン・ストーブなどは、できるだけ消した状態で収録するのがベストですが、部屋によっては、どうしても録音するデータに入ってしまう場合もあります。(虫の声などもそうですね。)

その際、ノイズだけの空白の部分を残しておくことが大切です。何故なら、ノイズを消す処理をする際に必要だからです。

次の音声データは、エアコン・扇風機を付けた状態で録音したものです。

音声ファイル全体に、サーーーーというノイズが入っていますよね。

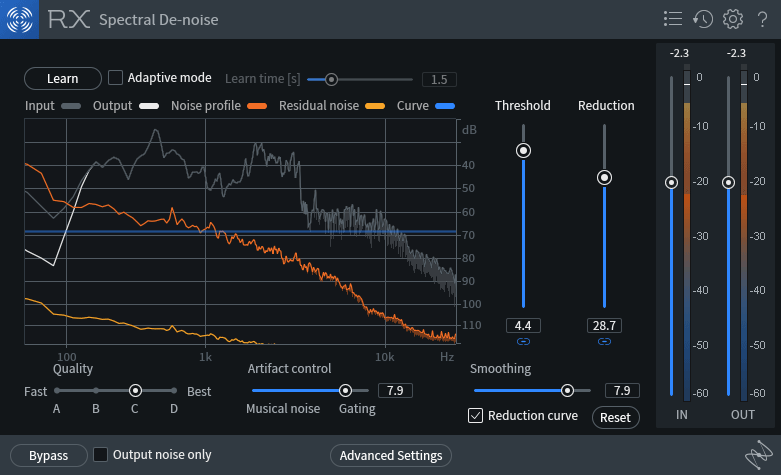

これをノイズ処理で消してみます。冒頭の声が入っていない部分でLearnボタンを押して、ノイズを解析することで、次のように処理できます。

かなりきれいにノイズがとれたのが分かると思います。

しかし、ノイズと一緒に、声の情報自体も失われて劣化することも多いです。だからこそ、

- できるだけノイズが乗らないように収録する。

- もし、ノイズがどうしても乗ってしまう場合は、ノイズだけが聞こえる部分を残す。

以上が、物凄く大切です。

曲の最初からエクスポートしよう。

イントロなどを飛ばし、歌部分だけエクスポートして送ると、カラオケ音源との位置の同期をするのが難しくなります。

そのため音声ファイルをエクスポートする場合は、必ずカラオケ音源と同じタイミングから、空白の部分も含めてファイルを作成するようにしましょう。

ハモリ・コーラスデータも同じです。曲の中で音声があるのが数ヵ所だけだとしても、必ず曲の初めからエクスポートするようにして下さい。

収録の心得

反響の少ない部屋で収録しよう。

声や歌の収録には、防音室が必要だと考える人は多いと思います。

それは間違っていないのですが、音が反響しすぎる防音室よりは、物がいっぱいあって音が反響しないただの部屋の方が、歌・声の録音には適しています。

部屋の反響が入っていると、思うようにMIX処理できないからです。

部屋の反響を消すプラグインも発達してきてはいます。例えば、【広告リンク】Waves Clarity Vx DeReverbです。

このように部屋鳴りを綺麗に消すことができます。(もし↑の音源データの違いが分からないようでしたら、モニター環境を整えるのがおすすめです。オーディオインターフェースとヘッドホンを購入しましょう。)

しかし、反響を消すのと同時に、やはり声の情報そのものが多少劣化することは避けられません。また、部屋鳴りがある部屋では、ある特定の帯域が強調されすぎて、気持ちよくない声で収録されることも多いのです。

自分の後ろに、ハンガーラックを使って毛布を吊したりして、音を吸音することで部屋鳴りを減らすことが可能です。

私自身は、部屋の壁にカーテンを取り付けて吸音しています。

マイクの距離が極端に変わらないようにしよう

歌・ナレーションの録音は、最初から最後まで極端にマイクと口の距離が変わらないのが望ましいです。

駄目な例としては、「Aメロはマイクまでの距離が20cmくらいだったけど、サビでノリノリになって1mくらい離れてしまった。」と言ったような感じです。

マイクと口の距離は、表現の一部にもなり得る部分ではあります。(詳しくは、マイクの使い方の記事をご覧ください。)

しかし、もしもハモリパートの複数のファイルがそれぞれ違う距離で収録されていたら、それぞれのトラックを同じように聞こえるように、トラックごとに違う処理を施す無駄な作業が生まれます。

絶対その場から動いてはいけないということではありませんが、極端に距離が変わるのは避けましょう。

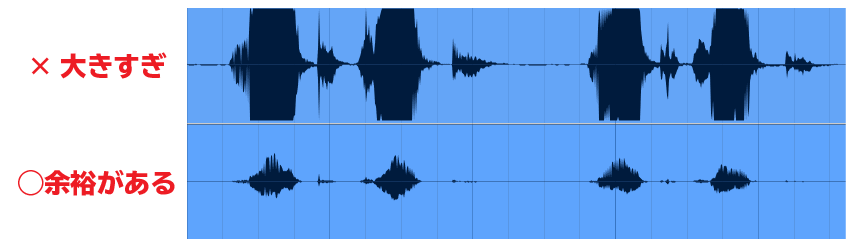

大きく録音し過ぎないようにしよう。

音声ファイルの音が割れてしまう原因は様々ありますが、ギリギリまで大きな音で収録しようとすることで割れてしまうことが多いと思います。

多少小さくても構いませんので、音が割れないゲイン調整をして録音しましょう。

割れてしまった音声を直す処理もあるにはありますが、限度があります。

その日の内に録音しよう。

声の録音は、同じ環境で録音するのが大事です。

例えば、Aメロを録音した後、声がカスカスになってしまい、次の日にサビを録音する。なんてことは避けましょう。

日が変われば温度・湿気が変わったり、部屋の中の物の配置・マイクの位置が変わったりするため、音声データは聞いて分かるくらいに変化して収録されることがあります。

一貫性のないデータが送られてくると、MIXする方はとても困りますし、本来は必要のない作業が増えてしまうことになります。

しかも、日が変わっての録音は、歌・ナレーションの表現自体がチグハグになる可能性が高いです。

収録機材を揃えよう。

音声ファイルにノイズが入る場合、そもそもの収録機材がしっかりしていないことが原因であることも多いのではないかと思われます。

パソコンで録音する場合は、次のような機材が必要になります。

- パソコン

- DAW:音声ファイルを録音・編集するソフト(オーディオインターフェースに、簡易DAWが付属する場合が多い。)

- オーディオインターフェース:音をキレイに入出力するための機材

- マイク:コンデンサーマイク・ダイナミックマイクがありますが、宅録なら一定方向の音のみ収録できるダイナミックマイクの方が便利だと思います。

- マイクスタンド:マイクの位置を変えずに録音するためのもの。

- ポップガード:息をガードするためにマイクスタンドに付けるもの。

- マイクケーブル:最初の内は、繋げるならなんでもOK。

- ヘッドホン:音漏れが少ない密閉型ヘッドホン

息がマイクに直接あたることで「ボフッ」とした音が入る方は、ポップガードを使っていない場合が多いです。高いものから安いものまで色々あります。【広告リンク】サウンドハウスのポップガード一覧を参考に選んでみましょう。

ファイルの送信方法について

分かりやすいファイル名で送ろう

メインボーカルの他、ハモリの音声ファイルなどを同時に送る場合は、ファイル名を分かりやすく変えて送るようにしましょう。

例えば、

- 曲名_MainVo_20250101.wav

- 曲名_Chorus_20250101.wav

などのように、曲名と音声データの詳細、日付があると便利です。(*私はできるだけ日本語を使わないようにします。)

また、メインボーカルを複数ファイル送って、MIXする側が良いテイクをチョイスする場合もあると思います。そういった場合は、

- 曲名_MainVo_20250101_1.wav

- 曲名_MainVo_20250101_2.wav

のように、ファイルの後ろに数字を添えると分かりやすいです。もし音声ファイルを差し替えたい場合にも、数字が大きい方が最新だとすぐに分かりますね。

「新_曲名_MainVo_20250101.wav」だとか、「New_曲名_MainVo_20250101.wav」だとか、何が一番新しいファイルか分からないファイル名はやめましょう。

クラウドストレージを使うのがおすすめ

GigaFile便などのファイル送信サービスは、一定期間でファイルが削除されてしまうので、ダウンロードし忘れてしまった場合などに、再度送信依頼があるなどの手間がかかる場合があります。

Dropbox・Googleドライブなどの、クラウドストレージを利用することで、期限切れがなくなりますので便利です。私自身は、かれこれ数年Dropboxの有料版を使っています。

実際の使用感を試してみましょう。

こちらのリンク(Dropbox)をクリックすると、本記事で使用したmp3ファイルの一覧を見られます。ブラウザでそのまま音楽を聞くことができますし、ダウンロードボタンで複数ファイルを一括でダウンロードできるのも便利です。

Dropboxは、ソースネクストで3年版を購入することで、約5,000円節約できます。【広告リンク】Dropbox Plus から、ぜひ導入を検討してみましょう。(*少しのやりとりであれば、無料版でも十分ですよ。)

まとめ

以上が、歌・声のファイル受け渡しのガイドラインです。

良いものを作りたいのであれば、まずは知識を付けることが一番簡単なステップアップですね。

記事中に書いたように、ノイズ除去・反響除去は誰でもできるようにはなってきました。しかし処理をすることで、ノイズ・反響が最初から無いデータよりも、確実に劣化してしまうことは覚えておきましょう。

また、MIXする側からすれば、それらの処理の分、作業工数や作業時間が増えるのですから、その分報酬を上乗せで頂きたいと考える方もいるでしょう。

歌い手・ナレーションする方々も、Mixする側も、良い作品を作りたいという思いは共通しているはずです。

本記事が参考になり、思いやりをもった音声ファイルのやり取りが増えることを願っています。

こんな作品、作ってます。