Techivation M-De-Esserレビュー 歯擦音・ピーキーな高域の処理はおまかせ

アフィリエイト広告を利用しています。本記事が参考になった方は、ぜひリンクをご利用下さい。

Techivation M-De-Esserは、音量レベルに依存しないディエッサーです。

これにより従来のディエッサーであった悩み、大きな歯擦音には対応できるが、小さな歯擦音には反応しないことであったり、その解決のためのオートメーション操作をしたりする必要もなくなりました。

- 入力信号と選択帯域の相対レベルでスレッショルドを決定。

- 歯擦音だけでなく、ピーキーな高域も簡単に抑えられる。

- Techivation社「完璧なディエッサー探しに終止符を打つ」と豪語。

本記事では、サウンドを交えて、M-De-Esserに迫っていきます。

2025年2月、M-De-Esser2が発売となりました。レビュー記事はこちらです。

>M-De-Esser2の金額を確認する 11/30まで50%オフ!

>M-Bundle 74%オフ!

>Full Accesess BFセール86%オフ!

T-De-Esser Proから、M-De-Esserに。

M-De-Esserを開発したTechivation社は、元々、T-De-Esser Proというディエッサープラグインのリリースから始まった会社です。

T-De-Esser Proは、従来のディエッサーと同様に、入力信号レベルを元に、高域バンドにだけ作用するコンプレッサーのような挙動の製品でした。アタック・リリース・レシオ・ミックス等の細かな設定が可能で価格も安いということで、好評を博してきた製品です。

元々素晴らしい製品でしたから、M-De-Esserの発表に驚いた方も多いと思います。(私もびっくり。)

なぜ、M-De-Esserを作ったのかということについては、Techivation社のC.E.OであるAmin氏から頂戴したメールの説明が分かりやすいものでしたので、DeepL訳して紹介します。

M-De-Esserは、これまで開発された中で最も先進的で効果的なディエッサーであると私たちは確信しています。

私たちは基本的に、完璧なディエッサー探しに終止符を打ちたかったのです。

私たちはこのプラグインのために新しいスペクトル・シェーピング・テクノロジーを発明し、特にあらゆる種類のサウンド/楽器の高音域を透明かつ正確にクリーニングするために設計しました。また、高音域をクリーニングし、サウンドにアナログ的な暖かみを加えることで、全体的な音質を向上させるためにも使用できます。

もの凄い自信です。

ディエッサーというと歯擦音軽減を思い浮かべる所ですが、楽器・2Mixにも使える製品を目指したようですね。

前置きはここまでにして、実際にサウンドを聞いていきましょう。

M-De-Esserのサウンドを聞く。

ディエッサーとして

ディエッサーの効きを確かめるための、当サイトのギャグ曲。

ディエッサーに捧ぐ歌

酢飯好きな彼女 寿司屋勤め素敵さ

〆たサバとカサゴ 蕎麦をすすって

特に0:05の「〆た」の「し」の変化が分かりやすいと思います。②では、自然に処理できていますよね。

で、従来のディエッサーとM-De-Esserの何が違うのかという話ですが、絶対レベルではなく、相対レベルからスレッショルドを決定する所です。

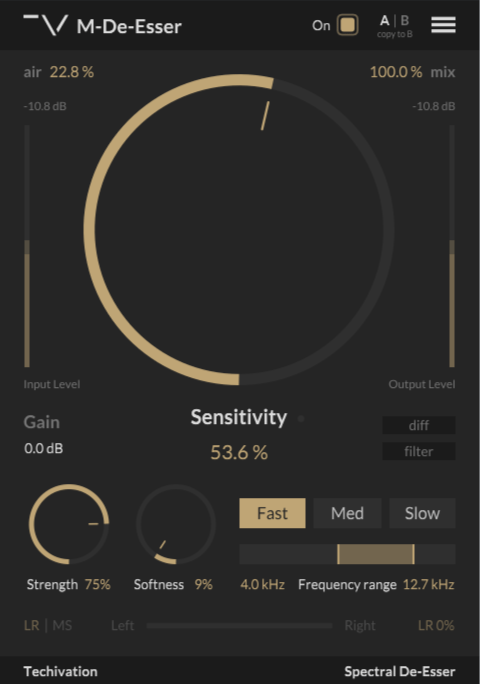

下記画像では、処理する帯域(Frequency range)が4~12.7KHzとなっていますね。

全体の信号レベルと、4~12.7KHzの帯域のレベルの相対的な音量差をスレッショルドとして設定します。 全体に比べて、指定帯域が飛び出している場合に、自動的にリダクションがかかるということですね。

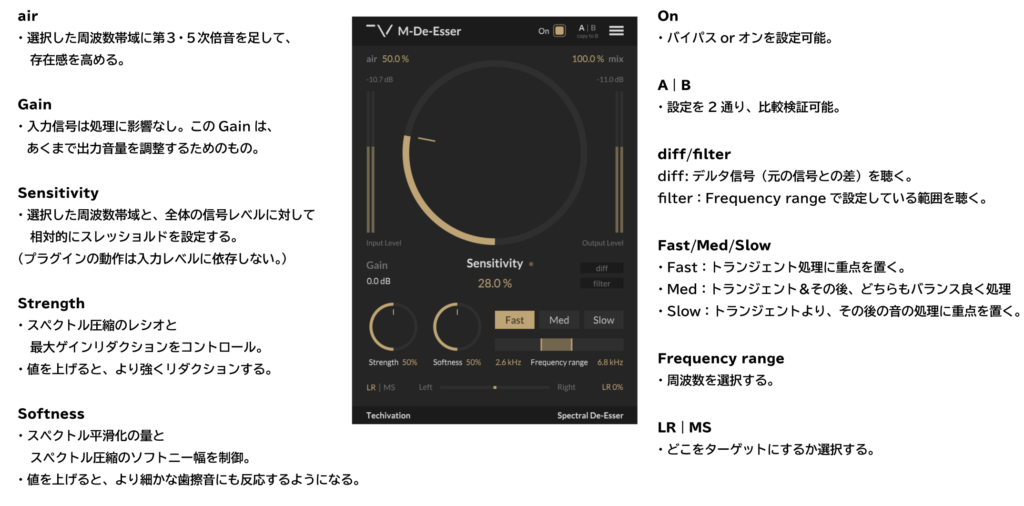

見慣れないパラメーターが多いと思いますが、一旦分かれば簡単です。

- Sensitivity:相対スレッショルドの設定

- Strength:レシオ・最大リダクション量の設定

- Softness:コンプで言う所のニー(上げると、その分スレッショルド前後も含めて、柔らかくリダクションされていく。)

- Fast/Med/Slow:トランジェントだけをリダクションするならFast。トランジェント以外をリダクションするならSlow。どちらも処理するならMed。

- air:選択帯域に、第3・5次倍音を追加して音を立てる。

分かりにくいのはSoftnessでしょうか。コンプのニーを知らないと、なんのこっちゃ。という感じかもしれません。

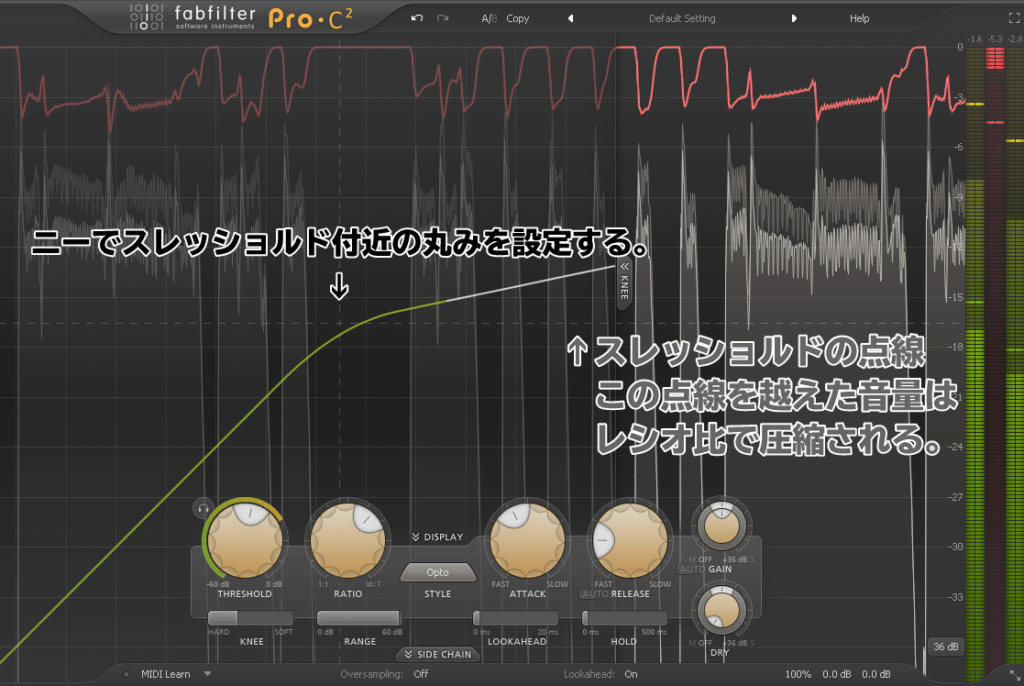

次の画像は、FabfilterのコンプレッサーPro-C2の画像ですが、ニーのイメージを掴みやすいと思います。スレッショルド近辺の丸みを調整するのがニーです。

そのため、Softnessは、以下のような運用となります。

- ある一定以上のピーキーな音だけをリダクションしたい場合は、Softnessを下げる。

- 満遍なくリダクションしたい場合は、Softnessを上げる。

また、コンプで言う所のレシオ・最大リダクションを共に操作するStrengthは、どれほどの強さでリダクションするかを設定します。強くかけた上でmix量を調整して印象を和らげる選択肢もあります。

ちなみに今回の設定は、次のような意図で設定しています。

- Softnessの値が低め:はっきりとした歯擦音に当たりをつけて処理している。

- Strengthの値が高め:はっきりとした歯擦音を、高いレシオでより強く処理している。

- Fastを選択している:歯擦音に絞って処理

楽器のクリーニングに(Soothe2比較)

次のサンプル楽曲は、UVI Toy Suite用に作ったサンプル楽曲です。

ピーキーな高域を持つ、リコーダー・グロッケン・シロフォンに対して使ってみます。

これは、効果がかなり分かりやすいですね。④は、耳にかなり優しい音源になっています。

M-De-Esserで、特に良いと思ったのは、Fast/Med/Slowという時間に関するパラメーターですね。「トランジェントから削りたければFast。出だしをリダクションしたくなければSlow。」と、数値にとらわれずに時間操作できるのが楽ですし、初心者・中級者は特に操作しやすいのではないでしょうか。

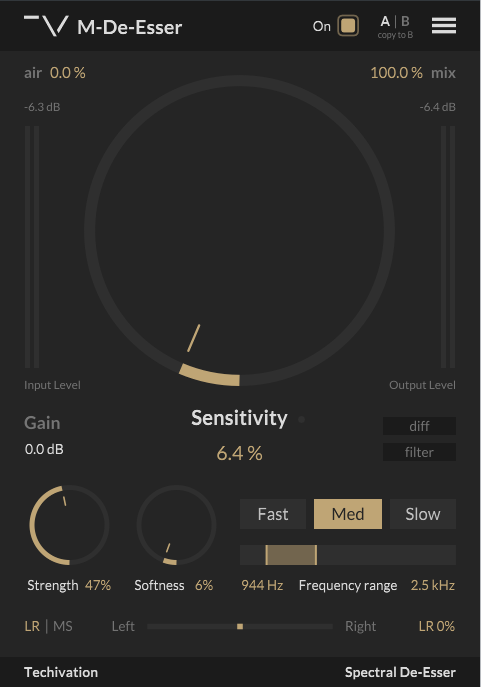

以下は、設定画面。

楽器の系統から、処理スピードを簡単に選べるのが良いのです。

ちなみにこの音源については、oeksound Soothe2の記事でも検証しました。

記事を作った当時と、今の私では気持ち良いと思う設定は違いますが、Soothe2でも効果があるのが分かりますよね。

ただ、当時のSoothe2の設定値を見ると、attack・releaseの値に気を使ってなかったのが、デフォルトの値から変化ない所からも見て取れまして……。今は、もう少し細かく設定しますが、sharpness・selectivity・周波数ごとの効きの操作で、当時の私は既に頭がいっぱいだったのかもしれません。

このようにSoothe2は、周波数ごとの効きを変えられるなど、より深いところまでEDITできるのですが、学習コストがかかる/操作が難しいのが難点と言えそうです。

作った時期が違いますので、音質比較するのは適当ではありませんが、深いことを考えずにサッと作業して良い音を作れるのは、M-De-Esserの大きなメリットと言えそうです。

改めてSoothe2との比較検証(2023/8/11)

本記事を見たTechivation社のAmin氏から、「他社プラグインよりもM-De-Esserは音質が優れていると本気で信じている。」という趣旨のメールを頂戴したので、改めて、上記の音源を今の感覚でMIXし直してみました。

フェーダーバランスやコンプ等々のセッティングも変えていますので、より公平に判断できるかと思います。

この手のプラグインは、数値上でのゲインマッチが中々出来ないので、聴覚上のゲインマッチで行いました。また、Soothe2のパラメーターが多すぎて、完全に似せることが私にはできませんので、ご了承下さい。

- M-De-Esser・Soothe2は、5箇所に使用。

- 挿したのは、笛・グロッケン・シロフォン・エッグシェイカー・マスター。

- Soothe2はオーバーサンプリング4倍。CPU負荷約16%。

- M-De-Esserは、オーバーサンプリング機能がありませんが、Gearspace上での説明で「M-Clarityにオーバーサンプリング(OS)が搭載されていないのは、スペクトルシェイピングは、OSの有無で音に変化がないため」と、同様の理由と思われます。CPU負荷は2%ほど。

それでは聞いてみましょう。

確かに、上記のファイルを聴き比べると、⑧Soothe2の音源は、ザラザラと聞こえるように思います。ただし、Soothe2は操作が難しいプラグインであるため、私の設定に全く問題がないと言い切ることは出来ません。

ただ、驚くべきは⑦M-De-Esserです。Techivationのサイトを見ていると、M-De-Esserに限らず、アナログ的なサウンド変化だという文言をあちこちで見かけます。その意味が腑に落ちたように思いました。

⑧Soothe2に比べると、⑦M-De-Esserはサウンドがなめらかなのがお分かり頂けるかと思います。処理しているのに、あたかも処理していないように聞こえると言いますか……。

そして、操作がSoothe2に比べると、飛躍的に簡単です。

上記は私の感想となりますので、実際のサウンドの優劣については、読者の皆様に任せたいと思います。ぜひデモって、現在ご自身で使っている他社製のディエッサーと比べてみて下さい。

>M-De-Esserの金額を確認する

>M-Bundle 60%オフ!

>Full Bundle 70%オフ!

M-De-Esserの操作

M-De-Esser 日本語画像マニュアル

操作の順番

適当に使っても、全く問題ないのですが、おすすめの順番としては下記のとおりです。

- filterボタンを押してから、Frequency rangeを決定。filterボタン解除。

- クリーニングするトラックの特性から、Fast/Med/Slowを選択。

- Sensitivity・Softnessの設定をする。

- Strength・mixの設定をする。

- airの調整

①耳に痛い部分を確定するために、filterボタンを活用すると良いです。

②「歯擦音であれば、Fast。リコーダー・バイオリンなどのような持続音であれば、MedかSlow。」など予想がつくはずなので、先に選択してしまいましょう。

③Sensitivity・Softnessで、耳障り音の検出設定を行います。一部のはっきりとした耳障り音だけを除去するなら、Softnessを下げた状態で、その音が反応するまで、Sensitivityを下げます。全体的にリダクションしたいなら、Softness・Sensitivityを上げます。

④で検出範囲を設定後、Strengthでどれくらいリダクションするか決定します。また、除去されすぎる気がしたら、mixを100%から徐々に下げるのも有効です。

⑤airについては、100%にしても、割りと微妙な変化です。A/Bテストや、目をつむったまま数字を変化させる、bypass切換などを利用して値を決めるのが良いと思います。

ピアノ実践例

ピアノを生RECした素材に使ってみました。(*権利の関係でアップはできません。)

「所々力強く弾いた所で、飛び抜けて中高域が耳に痛い部分がある」という素材において、M-De-Esserを使用します。

要するに、通常部分では作用して欲しくないが、突き抜けた高域は処理したい。ということですね。

Softness・Sensitivityを下げ、極端に大きな音以外、反応しないようにします。

そして、Strengthでリダクション量を調整し、耳には痛くないけど、リダクションさせすぎて色褪せない所を探ります。

この設定で、驚くほど自然にリダクションさせることができました。

コンプの考え方と同じですね。極端に大きな音だけ処理する場合は、ニーをハードニーにした上で、スレッショルドを引っかからない位置にする。という基本通りの運用でOKです。

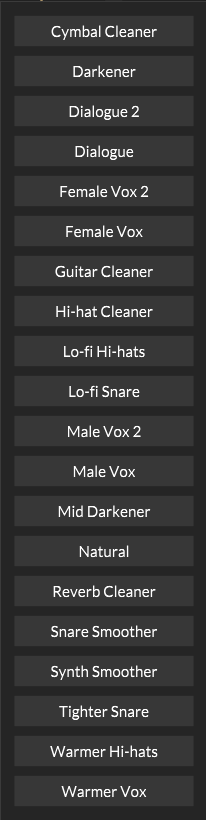

プリセットについて

M-De-Esserのプリセットは、以下のとおりです。

- ドラム:シンバル・ハイハット・スネア

- 声:喋り&Vo

- ギター

- 全体的な雰囲気を暗くする

などのプリセットがあります。

M-De-EsserのMは、マスタリンググレードのMです。当然マスター段でも使用できます。

他のプラグインとの比較

M-De-Esser VS T-De-Esser Pro

実際の所、M-De-Esserは、T-De-Esser Proの完全なる上位互換なのでしょうか?

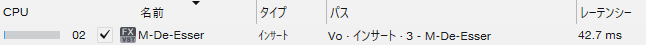

私が唯一M-De-Esserに懸念を抱くとすると、レイテンシーです。私の環境ですと、42.7msのレイテンシーがあります。(これはSoothe2と同じ長さ。)

一方、T-De-Esser Proは1.4ms(Lookahead Onでも3.4ms)と、かなり短く、それでいて細かな設定が可能です。

また、純粋にボーカルの歯擦音だけを処理したい場合は、従来のディエッサーの挙動のT-De-Esser Proは、やはり有能であるように思います。M-de-esserの場合は、歯擦音だけでなく、耳に痛い帯域全体を処理できます。そのため、私は直列でどちらも使う場合もあります。

まとめます。

作編曲中、レイテンシーの低いディエッサーを用いたい場合・歯擦音だけを処理したい場合には、引き続きT-De-Esser Proの使用はありだと思いますし、そのまま本チャンで使うこともあるかな。というのは正直な所です。(それくらいT-De-Esser Proもクオリティが高いと思います。)

M-De-Esser VS Soothe2

さぁ、既に散々比較したSoothe2ですが、改めて比較していきます。

M-De-Esser、またTechivationの中低域以下のクリーニングプラグインであるM-Clarity、どちらも競合プラグインはSoothe2と言っても良いかと思います。

Soothe2の役割を、高域用に分けたM-De-Esser・中低域用に分けたM-Clarityというようなイメージです。ただし、M-De-EsserとM-Clarityは、それぞれ低域・高域の調整に必要なパラメーターを絞って配置しているため、より早く目的のサウンドに到達できるメリットがあります。

また音質の変化についても、好みがあるでしょう。

金額面でも見てみましょう。

イントロセールを含め、セールを頻繁にするM-De-Esser・M-Clarityを2つ買っても、Soothe2よりも安く買える可能性があります。

CPU負荷

CPU使用率2%とかなり軽快ですが、前述の通りレイテンシーがあります。

●PCスペック

- OS:Windows10 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:64GB

- DAW:Studio One6.5

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:1024samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

以上が、Techivation M-De-Esserのレビューです。

T-De-Esser ProよりシンプルなGUIになった分、サウンド変化の幅は少ないのかと思いきや、M-De-Esserも十分なパラメーターが備わっていました。

「完璧なディエッサー探しに終止符を打つ」というTechivation社の意気込みを感じられるプラグインに仕上がっているかと思います。

学習コストが低く、すぐに簡単に、優れたサウンドを作ることができる。初心者・中級者はもちろんですが、プロの方々にもおすすめできる製品と言えそうです。

ぜひデモって、感触を確かめてみてくださいませ。

>M-De-Esser2の金額を確認する 11/30まで50%オフ!

>M-Bundle 74%オフ!

>Full Accesess BFセール86%オフ!

Techivationの他のプラグインが気になった方は、全プラグインレビューも参照下さい。

こんな作品、作ってます。