sonible learn:bundle レビュー 学びがテーマの5種のプラグイン

アフィリエイト広告を利用しています。本記事が参考になった方は、ぜひリンクをご利用下さい。

sonible learn:bundleは、EQ・コンプ・リバーブ・マスキング対策・リミッターの5種のエフェクトのバンドル製品です。

- 製品コンセプトはズバリ、MIXを学べること。

- AIで読み込ませて、自動設定されるので、それを微調整していく。

- 特に、learn:EQについては、便利に学べる部分も多い。

- 他の製品は、学びという面では「?」の部分もある。

- が、MIXツールとしては、通常使用ができ、便利。

サウンドも含めて、learn:bundleに迫っていきましょう。

Sonible レビュー記事一覧

製品一覧 sonile公式|PluginBoutique|SONICWIRE

【新製品】smart:comp3 リリース!

本レビューに至る流れ

正直、learn:bundleを知ったときには最初、同社の「smartシリーズの弟分・pureシリーズの兄貴分なのかな?」と、思ったのは事実です。

そんなおり、私はnoteで記事を書きました。

「今後のAIプラグインは、数値を自動設定してくれるだけでなく、親身に提案したり教えたりしてくれるようになって欲しい」という内容です。

そこで、「あれ、sonibleって、learnシリーズ出したよな?」と思い出して、本記事執筆につながっています。(今回、sonibleの広報担当の方から製品を提供していただいての執筆ですが、下記は忖度なく、執筆させて頂きます。)

さて。

「smartシリーズの弟分・pureシリーズの兄貴分なのかな?」という疑問について。

これについては、「△」が正解。

ある意味、弟分でもあり、でもやはり別の「学ぶ」というコンセプトもある製品です。

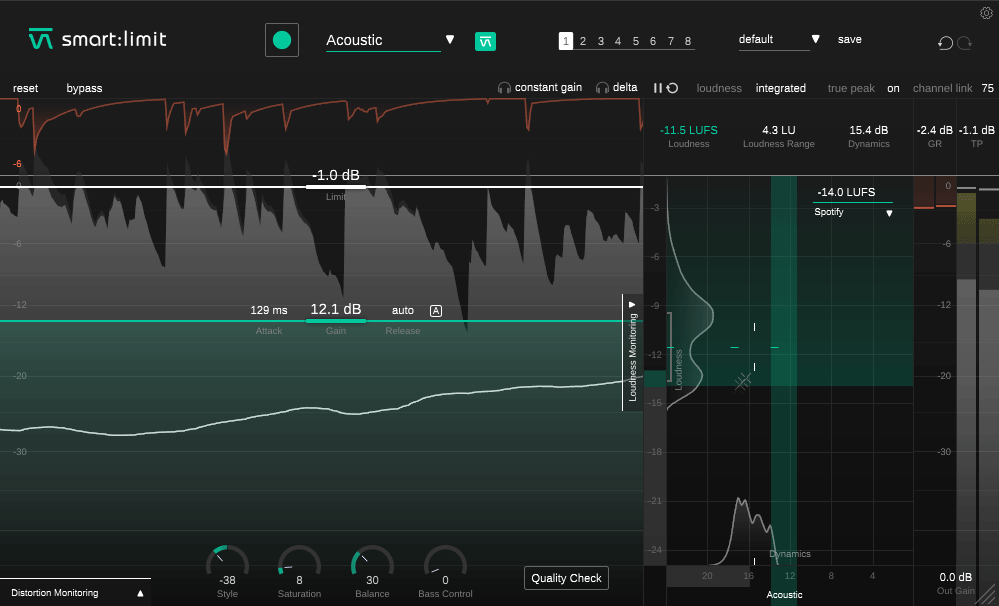

そして、learn:limitに関して言えば、smart:limitにはない機能も追加されており、ある意味今後のsmart:limit2のアップデートも期待できると感じました。

learnシリーズ概要

ここからは、各エフェクトについて記します。

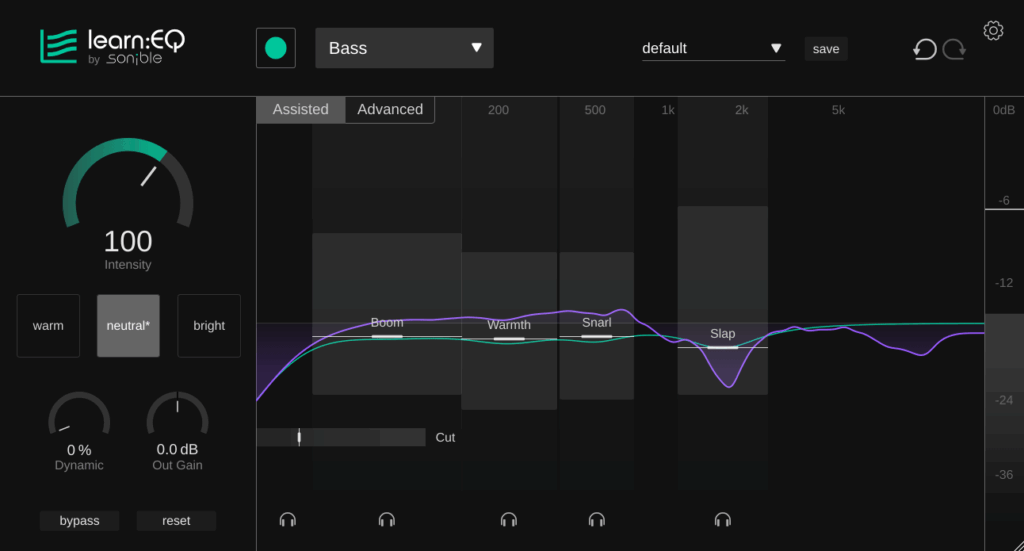

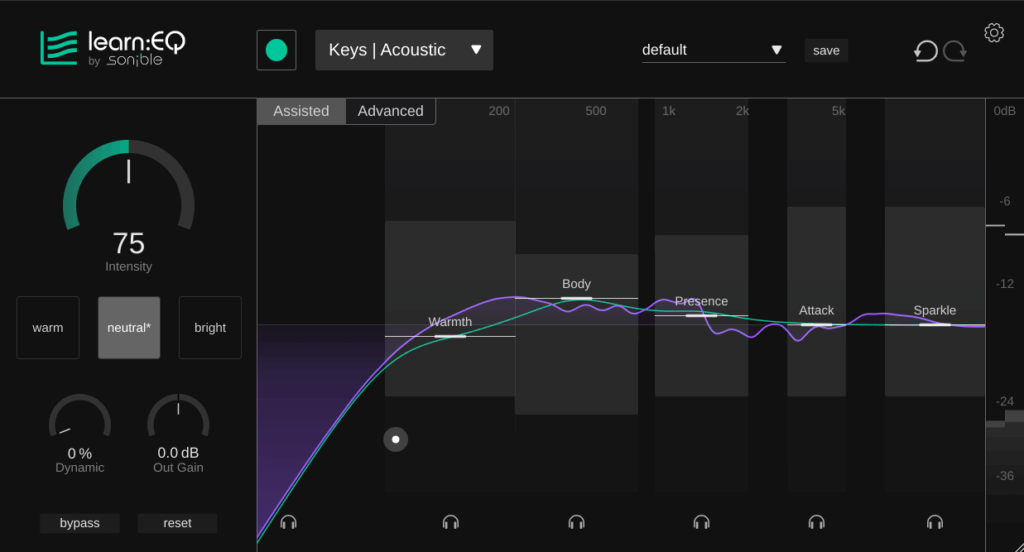

learn:EQ 最も学びが多い推しプラグイン

learn:EQは、learn:bundleの中で、一番の推しプラグインです。

プロファイルを選択後、読み込みボタンを押すと、自動的にEQingしてくれます。

ここまでは、smart:EQ4と同じなのですが、調整すべきポイントを示してくれるのが、learn:EQのポイントです。

これは、非常に勉強になるポイントだと思います。

楽器に応じて、各帯域がどういう印象の要素となっているかが学べるのです。選択肢が狭まるが故に、操作がしやすくなる典型ですね。

ただ、A・Bボタンがないので、自分の設定値と、AI設定をすぐに比較できないのは困ります。他のlearnシリーズも同様に、A・Bボタンを付けて欲しい所ですね。

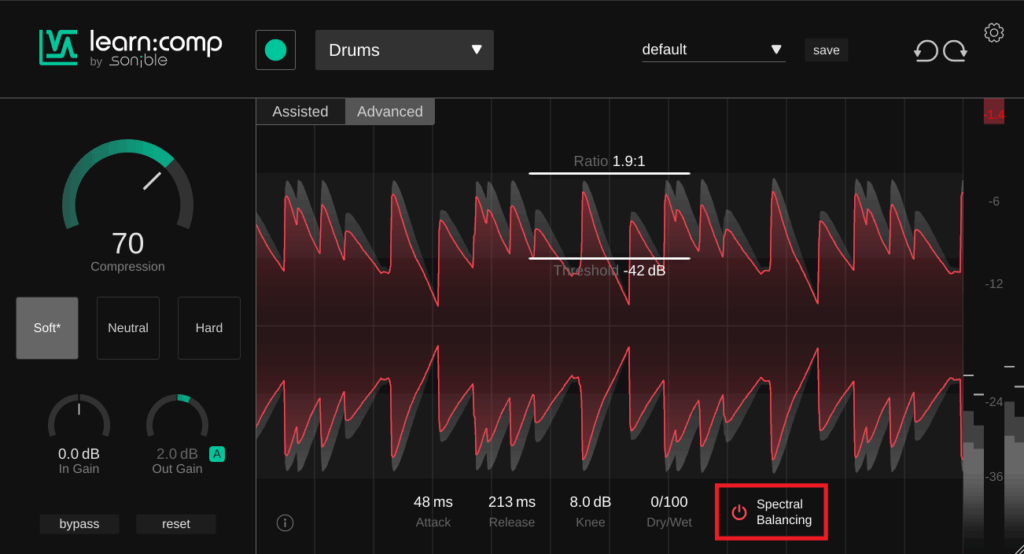

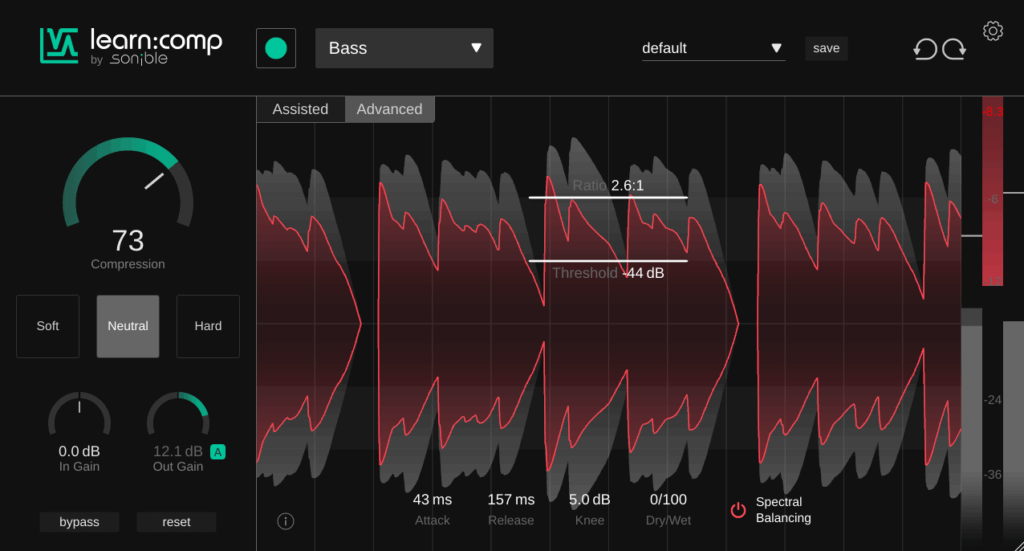

learn:comp 悪くはないが、設定傾向が似がち

こちらは、smart:comp2が元になっています。

普通のコンプレッサーは、リダクション(減衰)が起きると全帯域に作用します。

smart:comp2の場合は、スペクトラルコンプといって、必要な帯域に必要なだけリダクションを起こすのが特徴で、learn:comp2も同じように動作させられます。

その代わり、レイテインシーが出てしまうのは、作編曲しながらMIXする人には、少し使いづらいポイントになるかもしれません。

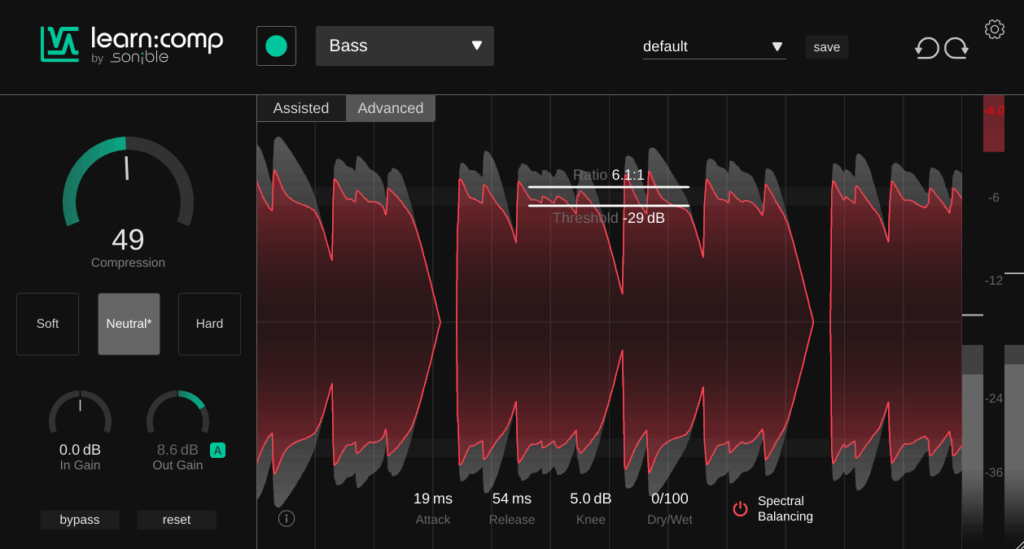

本製品、決して悪い製品ではありません。ただ、設定されるコンプの方向性が全体的に似るのは、smart:comp1の時から共通した懸念です。

アタックタイムが遅く、リリースが長い設定が多いです。そのため、アタックを逃がしてしまう場合があるのです。

次の場合は、ベースが途切れ途切れのフレーズなので、途切れた後の次のノートの頭がコンプで抑えきれていないと感じました。

0:05~0:06の「ってってー」というベースのフレーズが、飛び抜けて聞こえますよね。

私であれば、もっとアタックタイムを短く設定する所です。

learn:comp、smart:comp2は、このような、アタックタイムを短くするような判断は見かけません。(*注:してくれる素材もあるかもしれませんが、私は出会っていません。)

「AIプラグインが示した設定は正しいものだ」と思いやすい初心者は、設定を動かすことが困難ですし、「コンプって遅いアタックタイムをしておけばいいのね。」という画一的な設定しかできなくなります。

「だからこそ、画面左に3種の提案(Soft・Natural・Hard)があるのでは?」と思うところですが、主に強く圧縮するかそうではないかが違いであり、アタックタイムが短くなる設定は今のところは見かけていません。

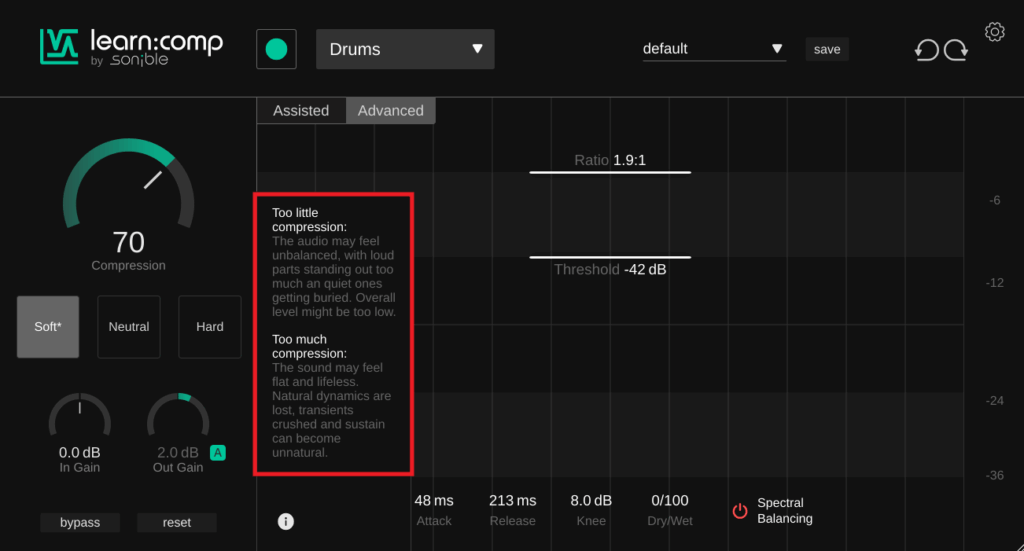

やはり、AIに「こんな音にしたいんだけど。」と要求できる機能が必要で、それに答えてくれるAIでないと、この問題は解決できないのではないかと思います。

また、Tipsはあるものの、各パラメーターのヒントは最小限です。

例えば、設定の中にはKneeがありますが、「Kneeはどういう基準で動かせば良いのか。」といった所は、本プラグインの中では、示されません。

「全体的に圧縮したいのか、飛び出ている音だけ圧縮したいのか」で、Kneeの値は変える必要がありますが、こういったことをもっと教えて示す必要があると思います。

コンプレッサーとしては、悪い製品ではない。ただ、learnと冠がつくのであれば、もう少し初心者に寄り添ってもいいのでは?というのが、私の感触ですね。

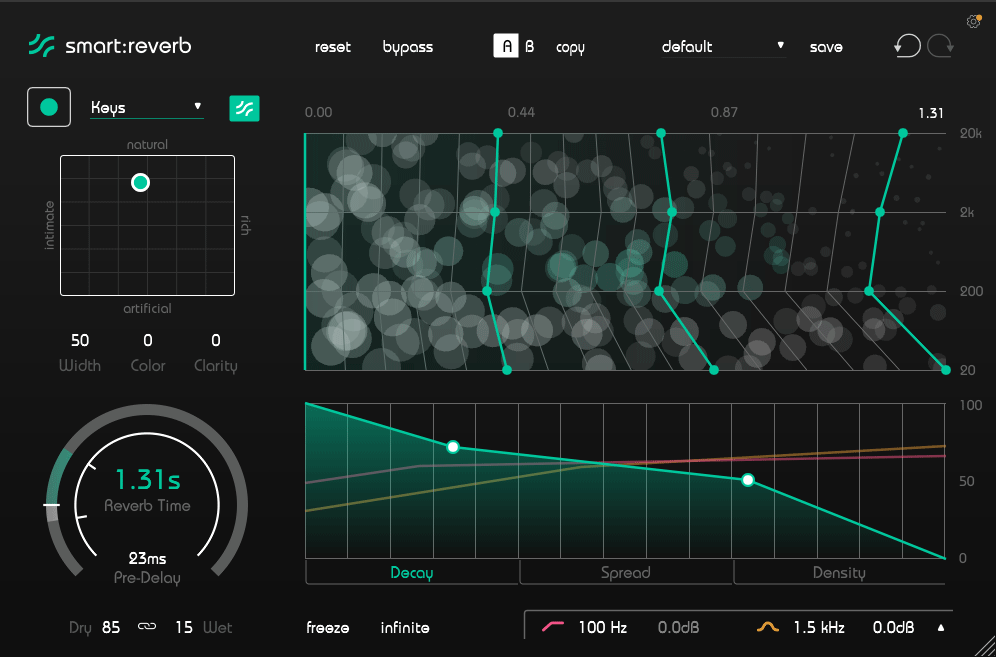

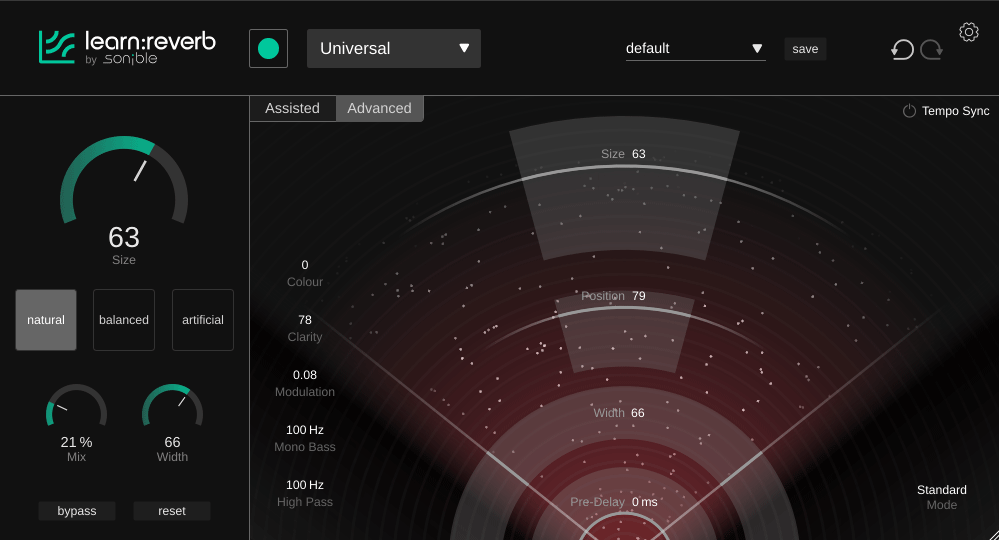

learn:reverb 音質は好みが分かれるか

learn:reverbは、先日発売されたsmart:reverb2ではなく、smart:reverb1がモデルのリバーブに聞こえます。

smart:reverb1のリバーブは、粒状のリバーブなのが特徴で、ちょっと「ブルルン」とした感触があるリバーブです。

私的には、この音は苦手で、使い所が分かりづらいです。smart:reverb2が良かっただけに、こちらのアルゴリズムを活用して欲しかったですね。ただ、3種類あるモードの内、Naturalは使えるかな?という感触です。

多少濁っているのが、特徴的な音ですね。透き通っているだけがいいリバーブではないので、使い所はあると思います。

また、learn:reverbは、Tips欄がありません。

そのため、学びはそこまで恩恵を感じないのが正直な所です。

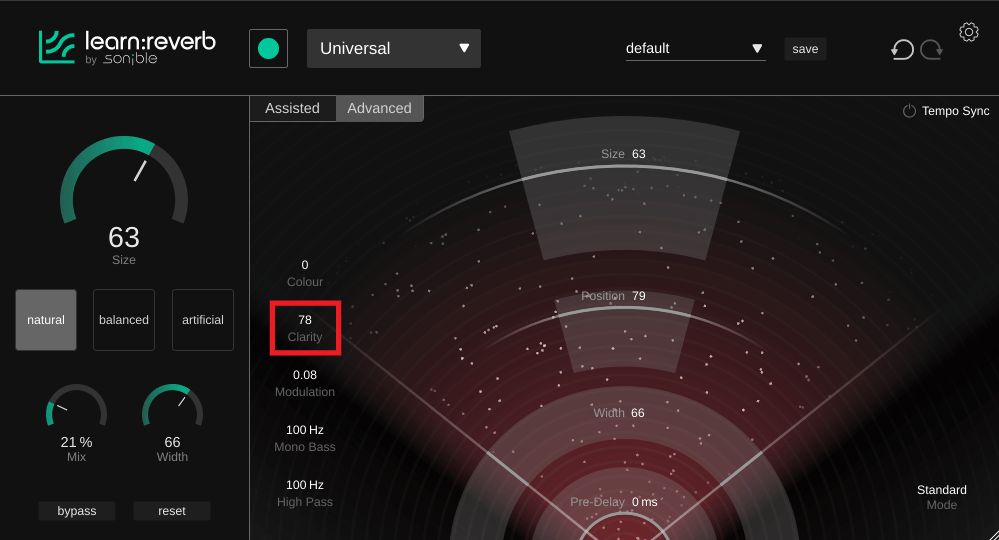

原音をより多く聞かせるためのダッキング機能は、AdvancedからClarityの数値を上げることで使えます。

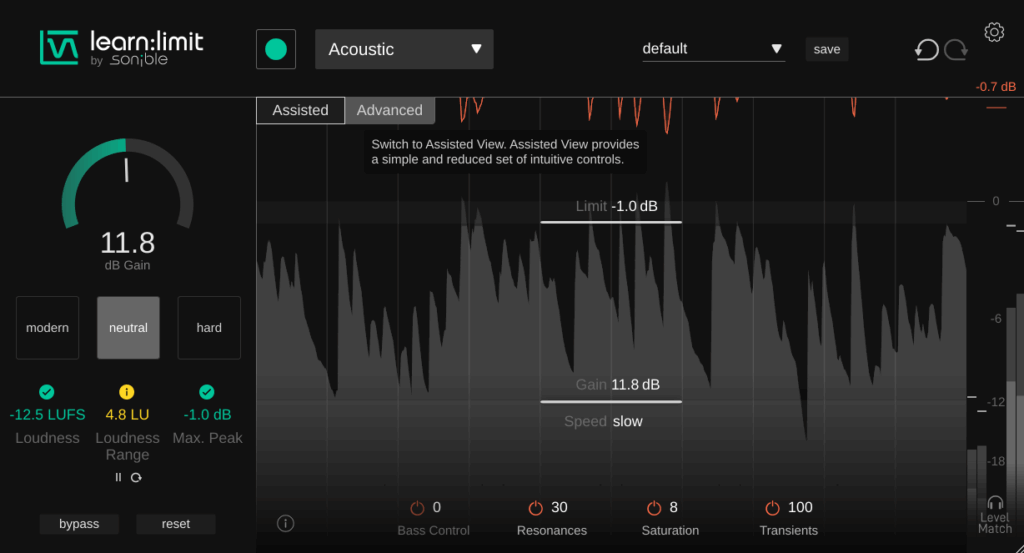

learn:limit 新機能追加で進化

私も愛用しているsmart:limitとはパラメーターが変わり、進化を感じる製品となっています。

Resonanceという、飛び出た周波数を抑制するパラメーターがついています。また、Transientというどれくらいアタック感を維持するかを調整するパラメーターは、リリースと紐づいているようですね。

smart:limitの場合は、Balanceというsmart:EQのような動作をするEQが内蔵されていましたが、learn:limitの場合は省かれています。

これは、マスター段にEQをかけたい場合は、learn:EQを使えば良いという考えなのかと思います。

私的には、グラフが目に見えて分かりやすい兄貴分のsmart:limitも十分学びの要素が含まれていると思いますね。

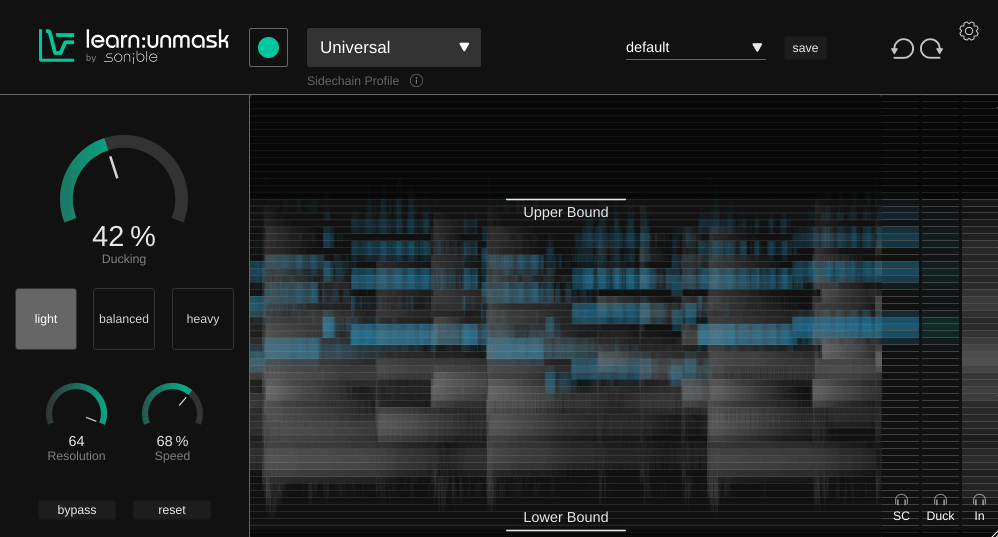

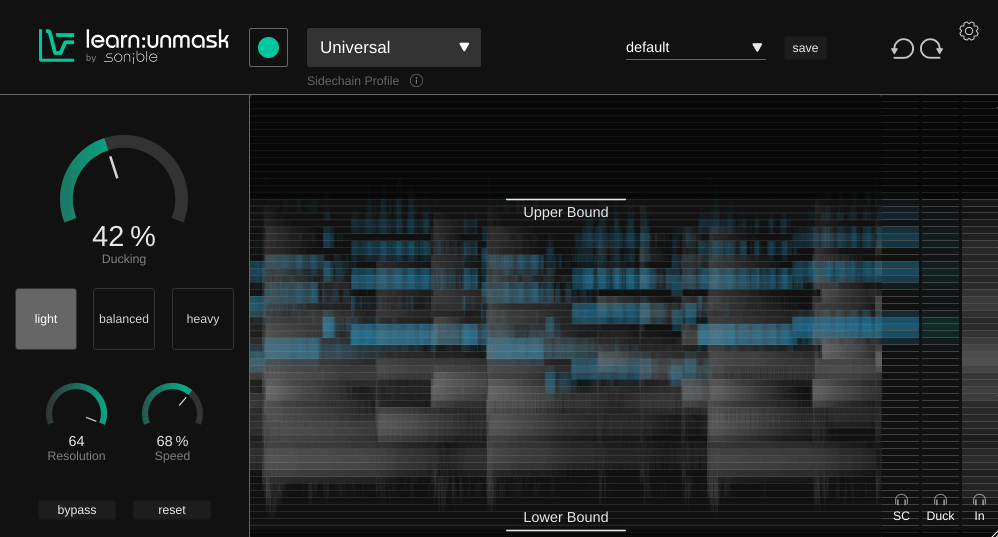

learn:unmask サイドチェーン専用マスキング対策

learn:unmaskは、学びのための要素は感じづらく、単純に使いやすいマスキング対策プラグインという側面が強いと思います。

smart:comp2のサイドチェーンを使ったスペクトラルダッキングのようなものですが、unmaskという別プラグインとして切り出されることで、操作が分かりやすくなっています。(同社pure:unmaskは、私は試せていないので、ここではノーコメントで。)

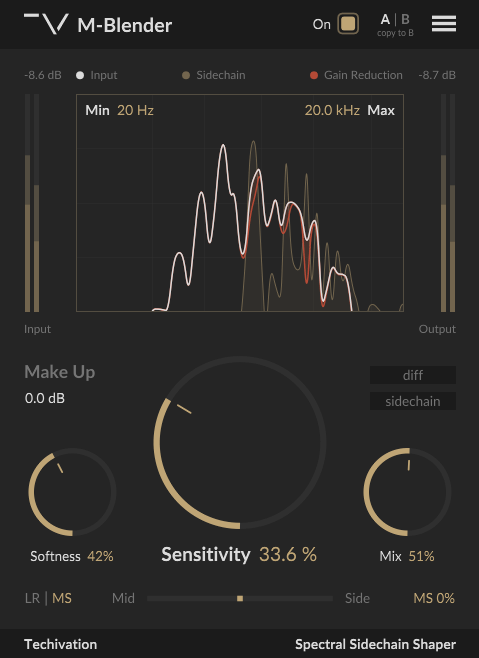

感触としては、他社のTechivation M-Blenderが自然と馴染ませるような感触なのに対して、learn:unmaskやsmart:comp2の場合は、スペースを分かりやすく空けるようなイメージです。

以下は、ピアノに挿して、主旋律のフルートの音をサイドチェーンで送った場合の変化です。

どの場面にどちらが合うかは、その時々によって違うので、手段として持っておくのは、全然アリだと思います。

繰り返しになりますが、learn:unmaskは、分離させて、どちらもスッキリ聞かせる印象。M-Blenderは統合して、どちらも聞こえやすく一体感を出す印象です。

learn:unmaskは、Speed設定があるのも、ポイントの一つになりそうですね。(よりパーカッシブな音は、早く設定すればOK。)

CPU負荷

基本的には、兄貴分のCPU負荷に準じているように見えます。

どのプラグインも総じて軽いです。レイテンシーがあるので、unmask・Compは、作曲中に気軽に使いづらい側面はありますね。

- OS:Windows11 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:96GB

- DAW:Studio One7.1

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:1024samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

以上が、learn:bundleのレビューです。

私のおすすめとしては、「1.EQ→2.unmask→3.limit→4.comp→5.reverb」の順ですね。

特に、learn:compの欄で語ったように、learnを謳うのであれば、もう少し初心者に歩み寄ってもいいと感じました。ABテストを入れ、Tipsをもっと増やすと、初心者がより手を伸ばしたくなるように思います。

ただ、learn:EQは、中級者以上でも便利に感じてもおかしくないと思いますし、unmaskは他社製品と音の傾向も違いますので、十分使える場面がありそうです。(他にもtrackspacer・Soothe2、私は触ってませんがFirespacerとか色々ありますね。)

何より、learn:bundle自体が大変安くなっているので、特に「EQを少しでもうまくなりたい!」という方は、デモる価値はあると考えます。

Sonible レビュー記事一覧

製品一覧 sonile公式|PluginBoutique|SONICWIRE

【新製品】smart:comp3 リリース!

こんな作品、作ってます。