Pulsar Audio IPA25 レビュー API2500にクリッパー&リミッターを融合!

本記事が参考になった方は、ぜひリンクをご利用下さい。

Pulsar Audio IPA25は、API2500をモデリング+機能を拡張したコンプレッサープラグインです。

- クリッパー&リミッターを統合:突発的なピークを自然に処理し、コンプはトーン&動きに集中できる設計

- 柔軟なルーティング:クリッパー/リミッターをコンプの前後やミックス後に配置可能で、狙ったアタックや質感を作り込みやすい

- 多彩なキャラクターモード:VCA/V-MU/N-Diodeを切り替え、透明・温かみ・エッジ感を自在に選択できる

あまりにも多機能なコンプ、ここに爆誕です。

サウンドを交えながら、IPA25に迫っていきます。

IPA25概要

API2500とは

モデリング元になった実機は、API2500です。

API2500の概要については、下記でご確認下さい。

- API2500概要(ChatGPT編)

-

API 2500とは?

アメリカのAPI社が作った名機コンプレッサーで、特に「バスコンプ(まとめ役)」として定番になっているモデルです。ミックスの最終段階やドラム全体にかけて、音をまとまりよくしつつ、前に出るパンチを加えるために使われてきました。

※VCA方式=電気的に正確で、速いレスポンスができる回路の一種(パンチのある動作が得意)。

※RMS検出=ある程度の時間幅で信号を平均化して検出。主な特徴

- Old / New モード

・Old:落ち着いた自然なかかり方 →IPA25ではFBで切替。

・New:攻撃的で現代的なサウンド →IPA25ではFFで切替。

→同じ機材で“スムーズ系”と“パンチ系”を切り替えられるのが強み。 - Thrust®(スラスト)回路

低音に引っ張られすぎないように、耳に心地よい帯域を基準にコンプレッション。→キックでつぶれず、全体が“押し出しのある音”になる。- *“耳の感度曲線”に合わせて検出信号を重み付けしたもの。

- ステレオ・リンク調整

左右をどれくらい一緒に処理するかを変えられる。センターをガッチリ固めたいとき、広がりを保ちたいときで使い分け可能。

サウンドのキャラクター

- まとまりと存在感を同時にくれる“両立型”

- 中低域がグッと前に出て、音楽がよりエネルギッシュに聴こえる

よく使われる場面

- 2ミックス全体:仕上げの“のり付け”と音圧アップ

- ドラムバス:キックやスネアをパンチ強めにまとめる

- ギターやバンド全体:密度を高めつつ、動きを残す

ジャンルでいうと、ロック・ポップ・ヒップホップ・EDMなど“音を前に出したい音楽”で大活躍しています。

- Old / New モード

API2500との差異

IPA25は、Pulsar Audio独自に様々な変更がなされています。

- クリッパー/リミッターモジュール追加

- ルーティングも変化可能

- PRE COMP:クリ/リミ→コンプ→MIX

- PRE MIX:コンプ→クリ/リミ→MIX

- POST MIX:コンプ→MIX→クリ/リミ

- これにより、柔軟にアタックを制御可能に。

- ルーティングも変化可能

- VCA素子の切り替え+ハーモニクス量の変更

- OFF

- V-MU:真空管的な温かみのある変化

- IPA:API的なサウンド変化

- N-DIODE:よりエッジのある音に変化

- サイドチェインEQ・ルックアヘッド・ルックビハインド

元々かなり多機能なAPI2500に、さらにVCA切り替え・クリッパー&リミッター(しかもルーティング追加)ということで、相当多機能なコンプレッサーに仕上がっています。

IPA25の注目ポイント

IPA25のβ版を試すまで、私自身は、APIモデリングプラグイン自体を使っていませんでした。(*Pulsar Modular P455:API EQモデリングは使ってますが、APIコンププラグインは持ってなかった。)

そのため、「APIコンプで何ができるか。何が得意か。」ということは、詳しい方にお任せするとして、今回は「私が何故、IPA25を購入したか。」その決め手を説明したいと思います。

クリッパー/リミッターセクション

なぜ、コンプに「クリッパー/リミッター」が付いていると便利なのか。

それは、Pulsar Audioのブログに記載されている文章が答えになっていると思います。

素晴らしいサウンドを得るために、コンプレッションですべてのトランジェントを捉える必要はありません。実際、コンプレッサーにすべてのスパイクを無理やり捉えさせようとすると、ポンピング、アタックの不鮮明化、ダイナミクスの崩壊といった問題が発生することがよくあります。

ここでクリッパーとリミッターが登場します。これらは、見逃されたピークを処理し、コンプレッサーがトーンと動きの形成に集中できるようにします。

実際にやってみたいと思います。

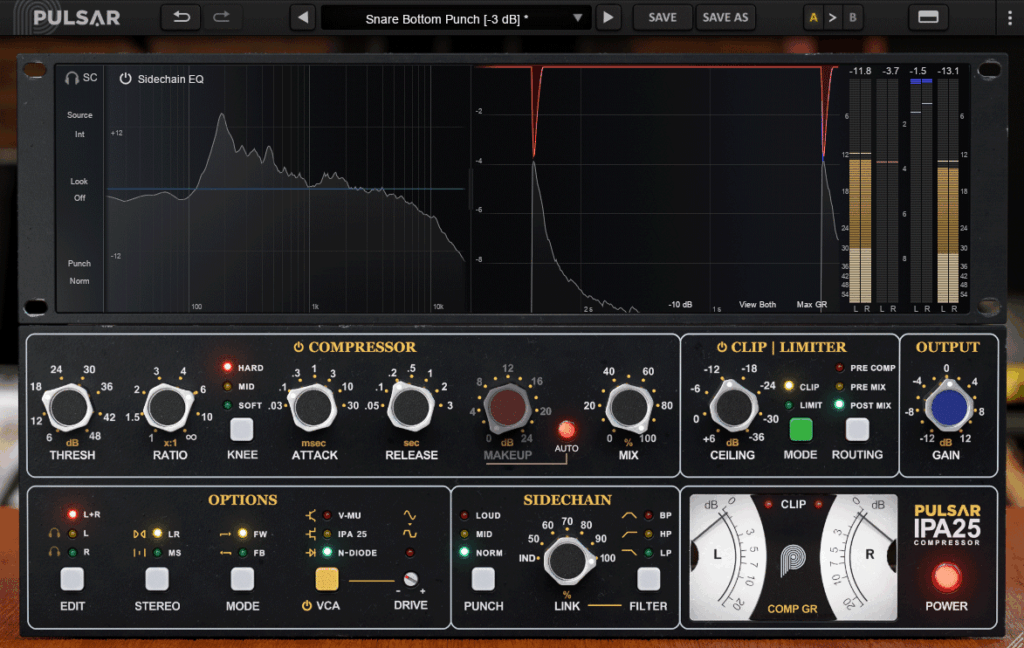

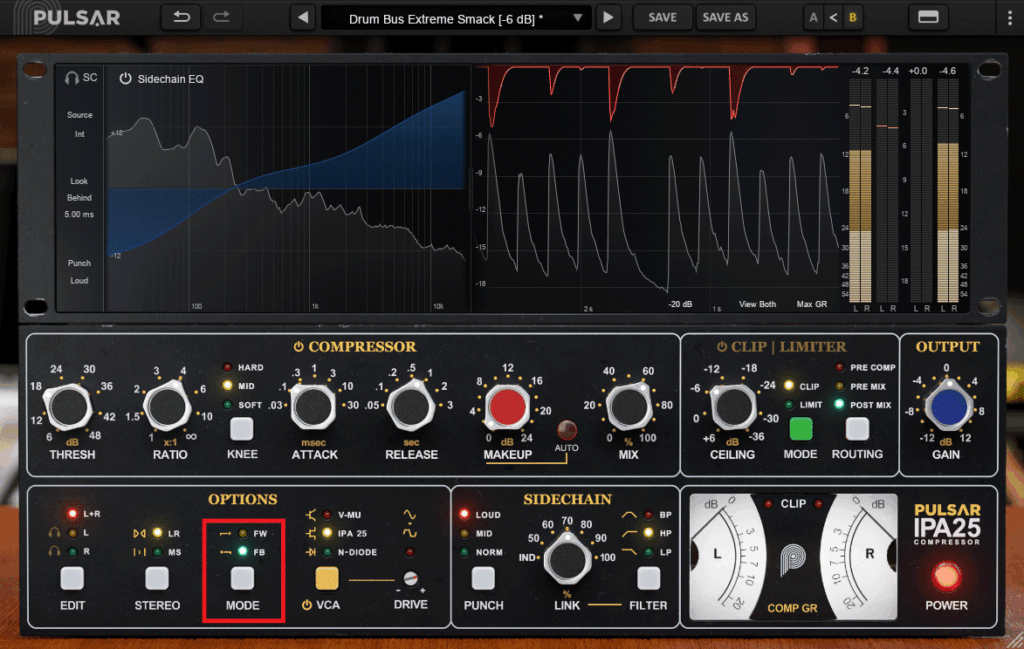

以下、①~③で、コンプの設定は同じです。違いは、CLIP/LIMITTERセクションで、①オフ、②CLIP、③LIMITTERと切り替えたものです。

音の違いをすぐに判別できる人の方が珍しいと思います。

原理的には、クリッパーは「設定されたCEILINGを超えたら、バッサリ波形をカットして、代わりに歪みが付加される。」リミッターは、「クリアに保ちながらCEILINGの値までゲインリダクションする」仕組みです。

若干、「①は出だしが耳に食い込んでくるような印象。②は若干音が甘くなっているかな。③は耳への食い込みが、少し弱い感じの印象。」でも、ブラインドテストされたら分かるかな……という感じですよね。

①~③で違いが分かりづらいのに、ピーク値が実際に下がっているって、すごいじゃん?

このテストで何が言いたいのかと言うと、「コンプでアタックまで制御しなくても、クリッパー・リミッターで制御すればいい」ということです。これにより、突発的なピークの暴れも、ほとんど分からない所まで抑えられる。

もちろん、コンプ内蔵じゃなくても、他にクリッパー・リミッターを立ち上げて使えば、解決できる問題ではあります。

しかしながら、IPA25を使うことで、アタックのピーク制御にかなり敏感になることは間違いないですし、よりクリッパー/リミッターの理解が進むと思い、私は購入を決定しました。

また、Pulsar Audioのリミッター解説ページでは、IPA25に搭載された新たなリミッターについて、下記のような解説がありました。

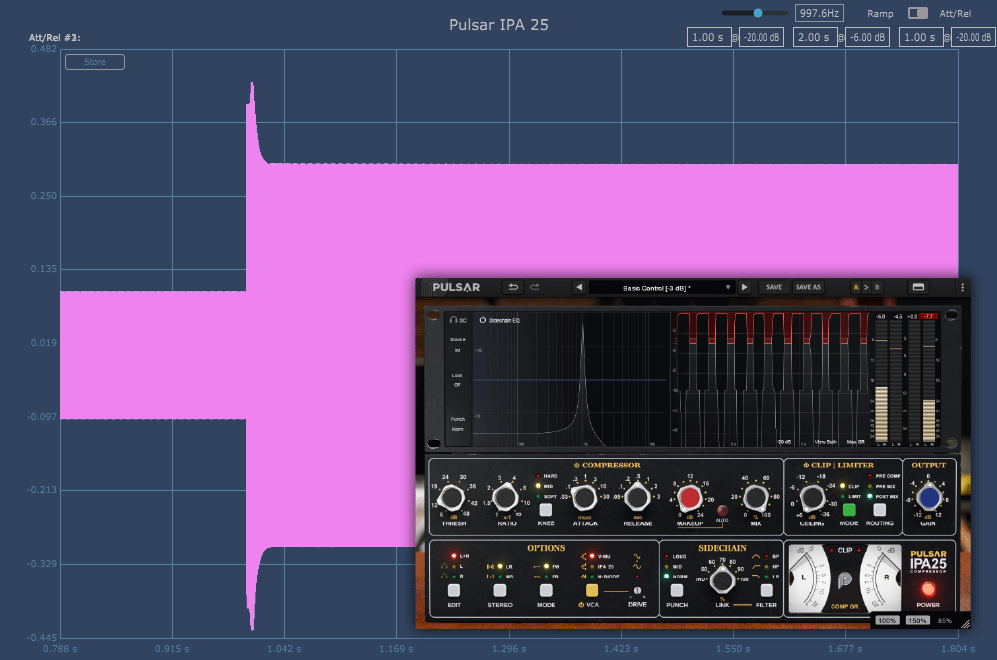

従来のクリッパーやリミッターは、上限を設定することで機能します。上限を超えた信号はカットまたは平坦化されます。これにより信号は範囲内に保たれますが、多くの場合、聞き取れるほどの歪みが生じます。

IPA 25は異なるアプローチを採用しています。そのリミッターは、波形の局所的なピークと谷に注目するコントロールポイントアルゴリズムを採用しています。すべての成分を押し下げるのではなく、オーバーシュートする可能性のあるポイントにのみ、プログラム依存の微小な「ゲイン調整」を適用します。

実際には:

- 持続音や低音の多い素材はそのままの透明感を保ちます。倍音が追加されたり、重量が失われたりすることはありません。

- トランジェントが豊富な素材や明るい素材は、より積極的に形作られますが、既存の高周波コンテンツによって自然にマスクされることになります。

ゲイン リダクションはスムーズにリセットされるため、従来のリミッティングのフラットで詰まったサウンド特性が回避されます。

引用先には画像も用意されていますが、従来のリミッターより波形の山が維持されている画像が見られます。つまり従来より、歪みを少なく感じるリミッターであることが特徴になっているようです。

ルーティングの切り替えが可能

さて。

クリッパー/リミッターセクションは、ルーティングさせられます。

これで一体何が変わるんでしょうか?

- ルーティングを変化可能

- PRE COMP:クリ/リミ→コンプ→MIX

- PRE MIX:コンプ→クリ/リミ→MIX

- POST MIX:コンプ→MIX→クリ/リミ

試してみましょう!

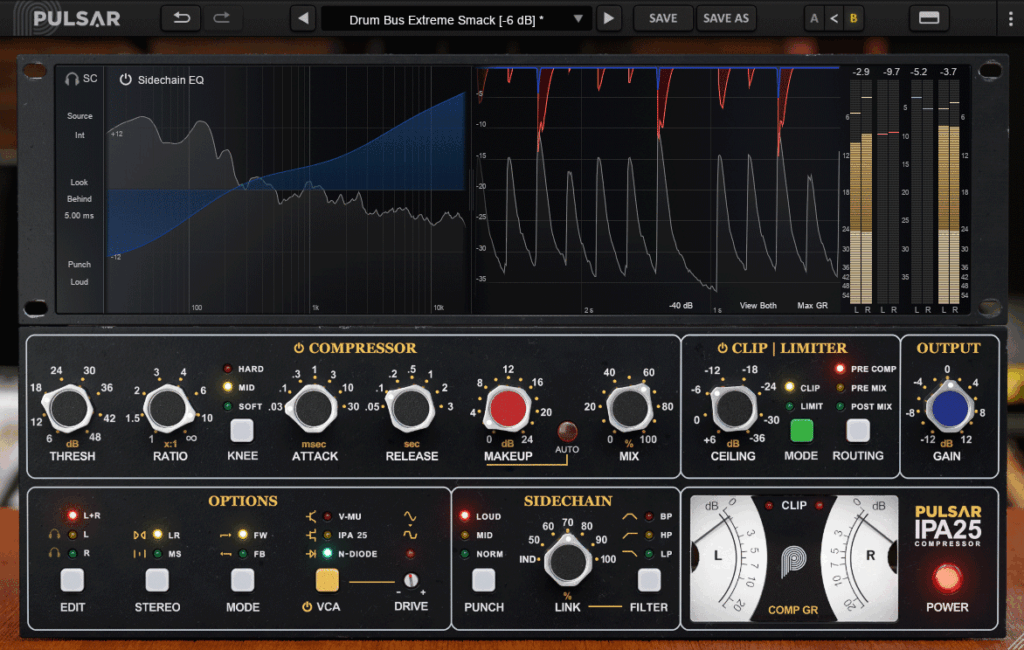

同じ素材に対して、④プラグイン自体をバイパス、⑤PRE COMP、⑥POST MIXで、音がどう変化するかを試します。Threshold・CELINGは、変化させていますので、音作りの多様性という意味での参考になれば幸いです。

繰り返しますが、④~⑥のどの音が良いかという話ではないです。

⑤では、スネアのアタックがクリッパーで歪みに変わり、若干の甘さ、音が遠くなったかのような変化を感じますよね。コンプの前にアタックを制御することで、このような変化を狙えるという例です。

⑥は、全体的にコンプの押しつぶされた感じがあり、漢気ムワァという音になっています。コンプ&リミッターで、最大Peakは-4.7dBまで抑えられつつ、突発的なスネアのピークはクリアに抑えられています。

ルーティングが変えられるからこそ、狙いたい音をより狙いやすくなっている。というのが、IPA25の大きな特徴となっています。

そもそもクリッパー/リミッターを音作りとして捉えていないMIX中級者(私含め)には、選択肢を与えられることで、初めてその意義に気付くことも往々にしてあるわけで、そういう意味でIPA25の功績は私にとっては既に大きいと感じています。

FW/FBの切り替え

やべぇ。

機能が多すぎて、長くなってきた。

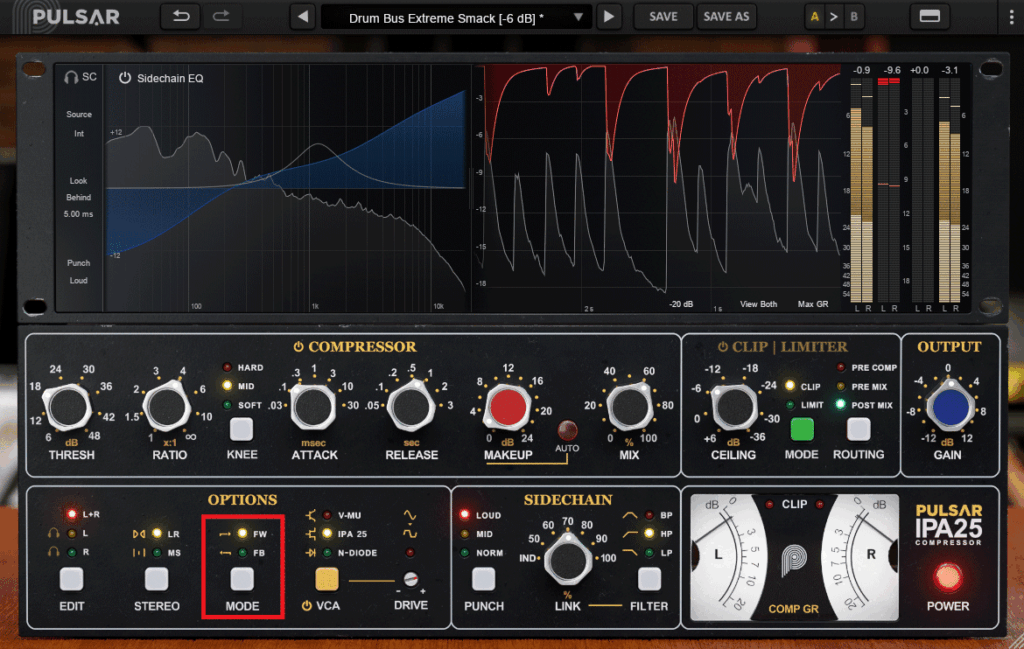

コンプセクションでは、FW(フィードフォワード)とFB(フィードバック)を切り替えられます。

FWは入力信号を直接見て制御するため、多くのデジタルコンプのように俊敏で正確な動作。FBは処理後の信号を参照するので、少し後追い気味になり、その分滑らかで音楽的な変化を生むとされています。

FW/FBを切り替えると、リダクション量も結構変化します。

以下は、FW/FBを切り替え、GainMatchする(聴感上の音量感を揃える)ために、Gain量のみ変化させた検証結果です。

⑦⑧だと、スネアの質感が全く違いますよね。⑦は硬質で、パンチ感のある音になっています。⑧は、柔らかく音量を均一化しています。

VCA素子の切り替え

VCAとは、「Voltage Controlled Amplifier」=電圧でゲインを制御する方式。ゲインリダクションを司る電子回路で、IPA25では、これを切り替えることができます。

- VCA OFF

- キャラクター付けをなくす。

- V-MU:真空管コンプ風モード

- 倍音特性:さりげない偶数次倍音の付加。トランジェントをやさしく丸める効果

- 音のキャラクター:ロー〜中域にふくらみを与え、アタックは少し柔らかく。自然な“グルー感”が得られる

- 適した用途:ボーカル、ストリングス、パッド、まとまりを重視したいバス処理

- IPA25:オリジナルハードウェアVCAモード

- 倍音特性:余計な成分をほとんど加えず、限りなく透明なゲインリダクション

- 音のキャラクター:トランジェントの鋭さを保ち、ローエンドはタイトに、ミッドは色づけなし

- 適した用途:EQやサチュレーションを別で処理する場合の2ミックスのグルー、または正確さを最優先したい素材

- N-DIODE:ハーモニックエッジモード

- 倍音特性:非対称クリッピングによる奇数次倍音の付加

- 音のキャラクター:中域が前に出て、わずかな荒さとエッジ感が加わる。密度のあるミックスでも存在感を確保できる

- 適した用途:ロックドラムやベース、あるいはディストーションを別で足さずに“コントロールされた攻撃性”を与えたいトラック

音の違いを聞くと一目瞭然です。スネアに注目しましょう。

これに加えて、前述したFW/FBの切り替えなども関わってきますし、しまいにはクリッパー・リミッターで、アタックの制御まで可能なので、音作りの幅が物凄く広いわけですね。

でも、各項目の傾向を押さえていれば、音作り自体には、そこまで困らないと思います。

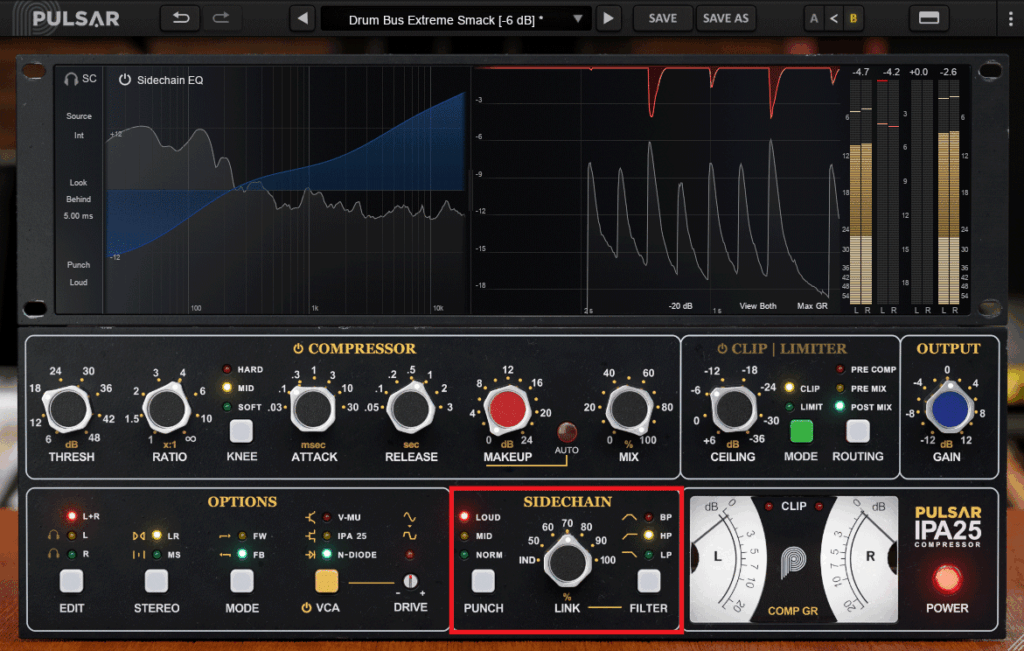

SIDECHAIN機能:PUNCH・LINK等

IPA25のPUNCHは、API2500実機ではTHRUSTという名前で搭載している機能です。

検出器の物差し自体を変化させる機能で、LOUD・MIDに設定すると、低域の反応が弱まり、高域の反応が顕著になります。

- LOUD:低域の反応が少なくなり、より高域が潰されるようになります。

- MID:LOUDよりはソフトな変化に。

- NORM:とくに検出の重み付けに変化はありません。

例えば、ドラムバスでLOUDに変化させると、通常では反応しないハイハットに反応するようになったり、キックに反応しにくくなったりします。

LINKは、LR(あるいはMS)のリダクションをどれくらいリンクさせるかを調整します。

100% → 両チャンネルが同じゲインリダクションに従います。一方のチャンネルの音でコンプレッションがトリガーされると、その内容がコンプレッションをトリガーしなかった場合でも、もう一方のチャンネルにも同じゲインリダクションが適用されます。ステレオバランスを保持します — マスターバスに最適です。

50–70% → 部分リンク。各チャンネルが独立してわずかに反応し、チャンネル間のダイナミクス差を微調整しながら、繊細な広がりと動きを加えます。

0% (独立) → 完全デュアルモノ。各チャンネルは自身のみを圧縮します。L/Rモードでは、クリエイティブな広がり効果や、音量の大きい偏った要素を抑制する必要がある場合に有用ですが、ミックスバスではステレオイメージを不安定にする可能性があります。

M/Sモードでは、ステレオイメージをシフトさせることなく、ミッドとサイドを独立して圧縮できます。例えば、サイドのアンビエンスやリバーブを、センターにあるボーカルやキックとは独立して自由に圧縮できます。

例えば、ドラムバス・LRに振ったアコギ・ピアノなど、ステレオ感の強い素材については、リンクを適度な数値に落とすことで、良い結果になることがあります。

また、横にあるFILTERボタンで、LINKを回避させることも可能です。例えば、HPに設定すると、「右のハイタムに反応する際に、キックだけは中央でリダクションさせる」といったことが可能になります。

IPA25よもやま

ChatGPTによる、IPA25の疑問解消

- Q.VCAコンプは反応速度が早い……?

でも、RMS検出なら反応が遅くなるのでは?

矛盾してないですか? -

RMS検出=瞬間的なピークではなく、音の「平均的なエネルギー感」に反応する方式。

→耳で感じるラウドネスに近く、自然で音楽的なかかり方になります。●一見矛盾の正体- RMS検出:のんびり構造(自然)

- VCA:めちゃ速い(物理性能)

→だから、「信号の検出は遅めだけど、検出した後の追従は速い」というのが実際の動き。つまり、遅いのはVCAではなく検出アルゴリズムなんですね。

●実際のオーディオ的な意味- RMS+VCA=「耳に近い自然さ」と「反応スピード」をうまく両立。

- API 2500はここにさらに「アタック/リリース」「Thrust(IPA25のPUNCH)」などを組み合わせるから、RMSの自然さをベースにしつつ、パンチや瞬発力も調整できる。

→だから“自然なのにパンチがある”という評価につながってます。

- Q. API2500のTHRUST(IPA25のPUNCH)は、

サイドチェインEQと違うのですか? -

サイドチェインEQ

- 検出用の信号(素材)に対してEQをかける

- 「どんな信号をコンプレッサーに見せるか」を加工している

→検出アルゴリズムそのものは変わらず、あくまで“入力にフィルターを挟む”発想

Thrust(API 2500)=IPA25 PUNCH- 単純なEQを挟むのではなく、RMS検出の重み付け方式そのものを変えている

- APIの設計思想では「耳の感度カーブに合わせてRMSを算出する」特許回路

→つまり「検出器の物差しを入れ替える」に近い動き

例えると……

- サイドチェインEQ=カメラに入る光をカラーフィルターで調整する

- Thrust=カメラのセンサー自体の特性を切り替える

どちらも「見え方を変える」けど、素材にフィルターをかけるか/レベル検出の根本の設計を変えるかの違いです。

内部の仕組みは違うけど、使い勝手は“サイドチェインEQの即効ボタン”と考えてOKです。

- Q.「API2500のVCAがFETベース」の意味が分かりません。

どういうこと? -

FET=「真空管のような動作をするトランジスタ(半導体素子)」です。

VCA=「入力された制御電圧の大きさによって、信号のゲインを変える回路方式」です。この仕組みを作るために、トランジスタ(BJTやFETなど)を組み合わせた回路が使われています。

つまり、「FETベースのVCA」という表現は、“FET素子を組み込んだVCA回路”ということ。だから挙動はVCAの安定感を持ちつつ、音のキャラクターはFET的にパンチがある──API2500ならではの味わいです。

Pulsar Audio IPA25関連ブログ記事

Pulsar Audio公式ブログが大変役に立つので、リンクを貼っておきます。

CPU負荷

オーバーサンプリングによって変化します。

Offの状態では、ゼロレイテンシーにできますが、その場合はリミッターモードを使うことができません。

- Off:4~6%(0 or 35ms)

- x2:12%(37.7ms)

- x4:21%(37.7ms)

- x8:40%(37.7ms)

正直な所、オーバーサンプリングなしでも、通常のデジタルコンプ(Pro-C2やCenozoix)よりも数倍重いので、ありとあらゆるトラックに使えるレベルではないですね。サウンド変化は色々楽しめますが、腰のあるサウンドになる傾向はあるので、使いたい場所を選択して使うと幸せになれます。

- OS:Windows11 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:96GB

- DAW:Studio One7.2.2

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:1024samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

以上が、Pulsar Audio IPA25のレビューです。

あまりに多機能……!

でも、多機能故に様々なサウンド変化を楽しめる。

何よりGUIが最高すぎて、使ってて楽しすぎるコンプに仕上がっています。

「わいがAPIコンプを持ってなかったのは、この時のためだったんや……!」という喜びを記して、本レビューを締めたいと思います。

こんな作品、作ってます。