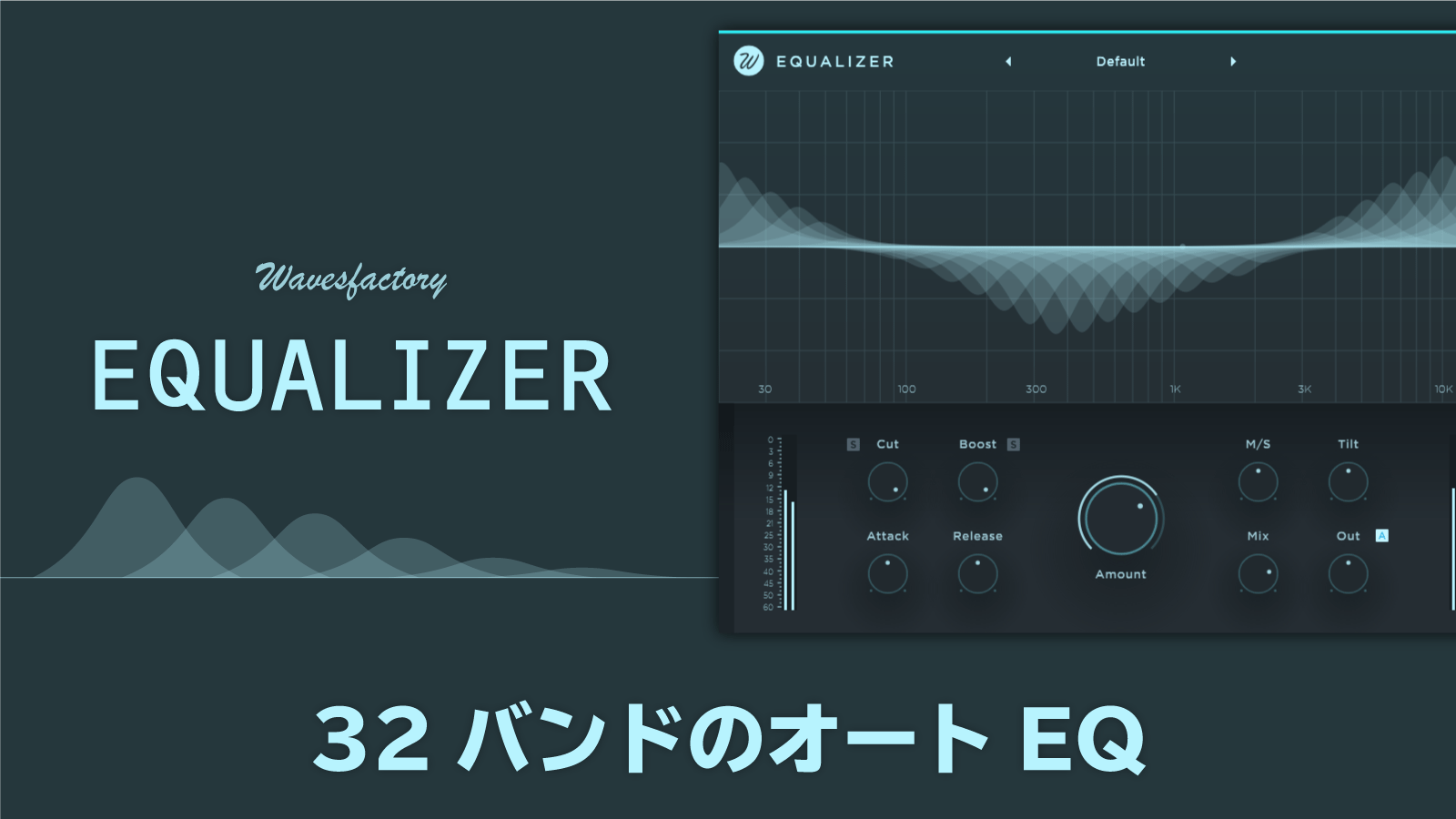

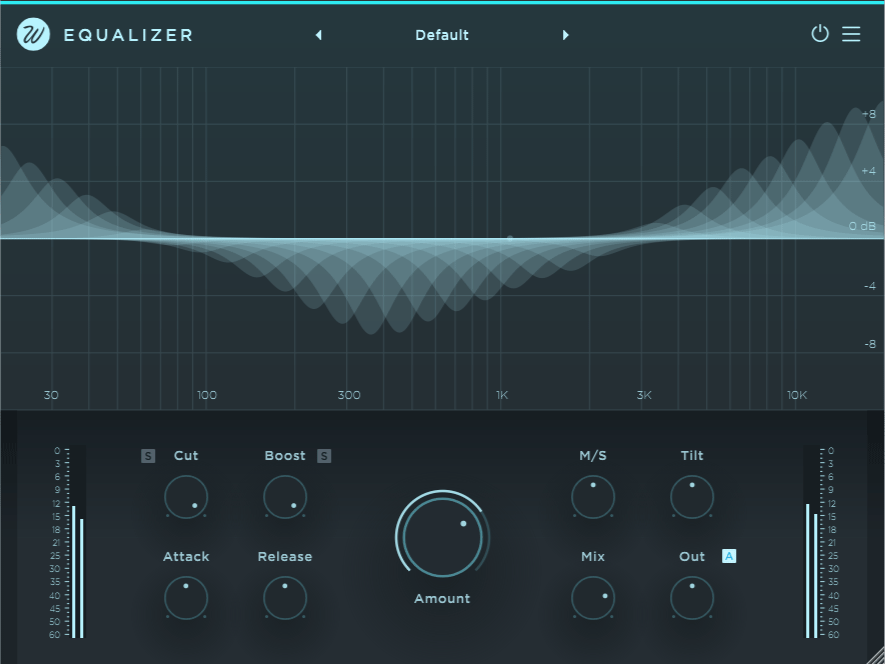

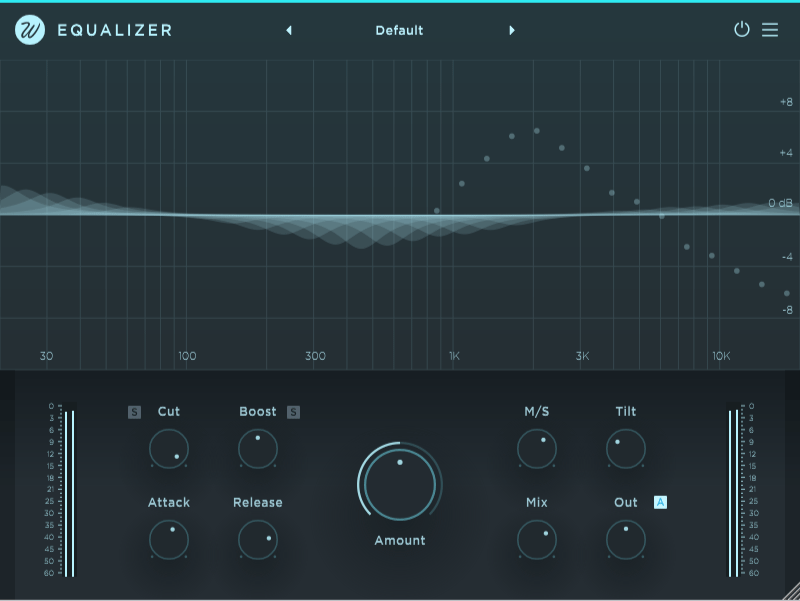

Wavesfactory Equalizerレビュー 32バンドのオートEQ

Wavesfactory Equalizerは、2023年7月に発売されたオートEQプラグインです。

- Tiltノブで規定した目標に向かって動的に動く32バンドオートEQ

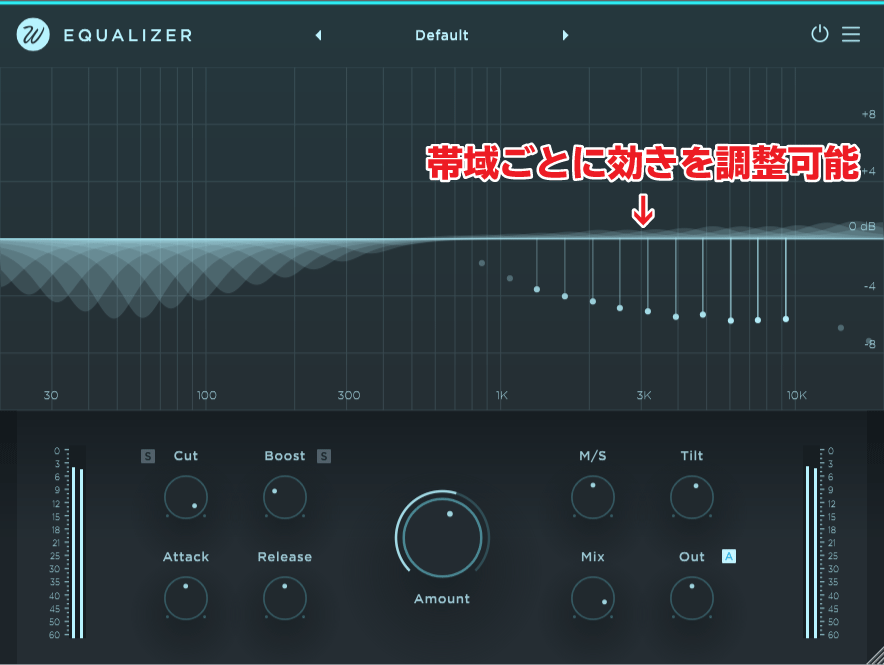

- 各帯域の効きを変更可能

- デルタ機能&MIXで、音の立ち上がりの強調も。

オートEQと言えば、Soundtheory Gullfossを想像する所です。Gullfossとの違いや、Wavesfactory Equalizerにどういった特徴があるのかを見ていきます。

サウンドを聴きながら、Wavesfactory Equalizerに迫っていきましょう。

>Wavesfactory Equalizerの金額を確認する

>Wavesfactory Effects Bundle

サウンドを聴いてみる。

ピアノに対して

検証用に、低い音域で、わざと濁るようにして作ったピアノサンプル曲です。

目を丸くして驚くくらいの変化がありますね。

②では、全く濁りの感じない透き通るピアノになりました。

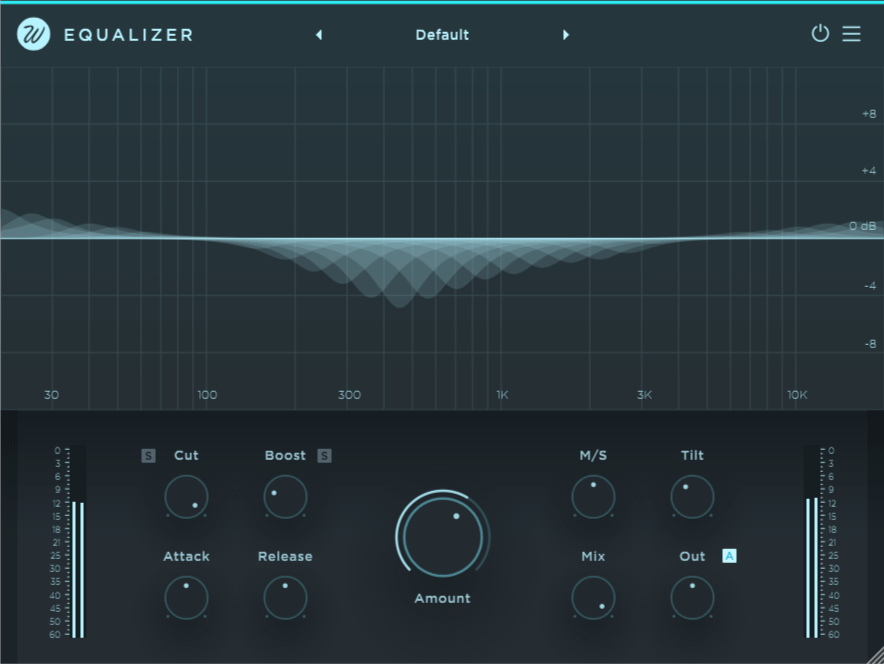

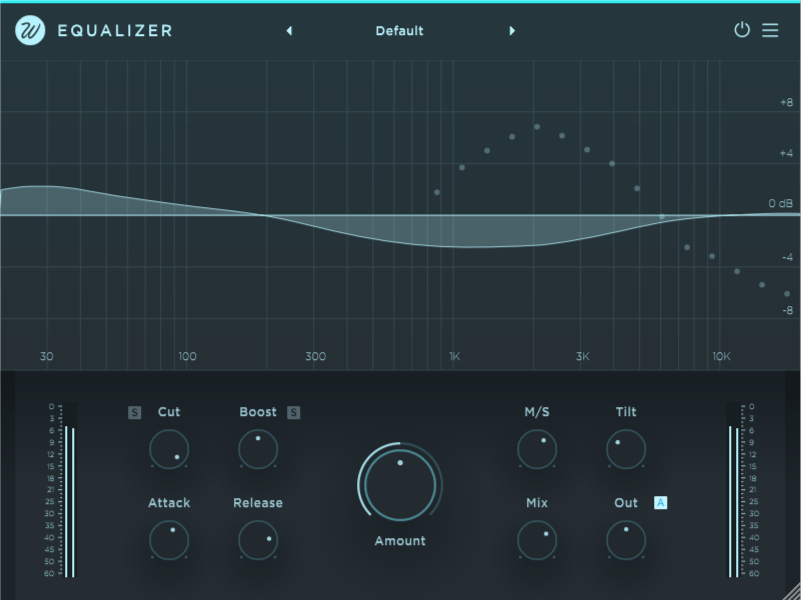

Wavesfactory Equalizerは、Tiltノブで規定したカーブに近づけるオートEQです。と言っても何を言っているか、ピンと来ないかもしれません。

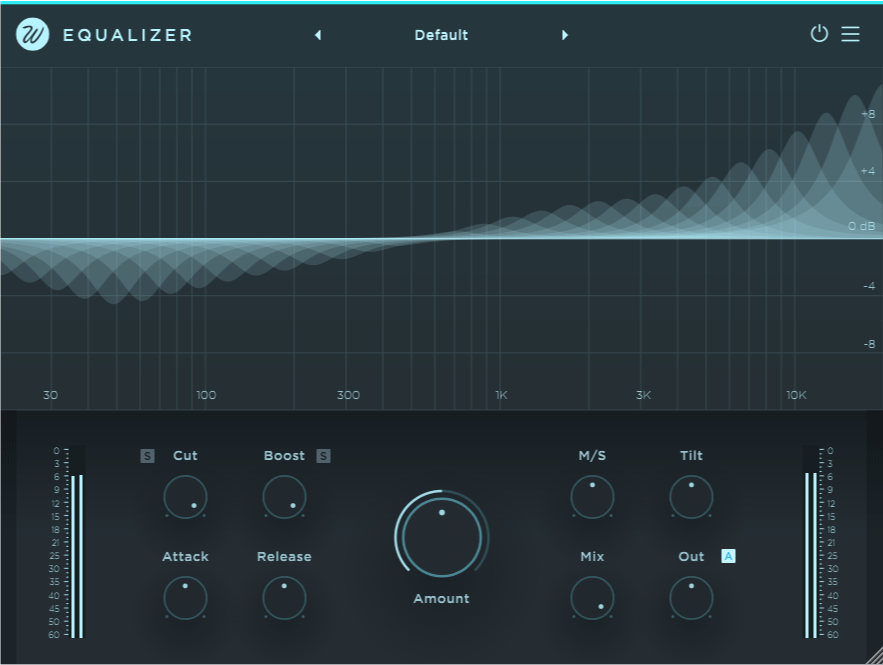

Wavesfactory Equalizerを挿した直後のデフォルト状態だと、上記のように明るいサウンド変化になりますが、Tiltをマイナス方向にして見ると、次のような変化になります。

Tiltを下げることで、目標となるカーブが右下がりになったため、サウンド全体のカラーは②に比べると暗くなっています。

目標のカーブに沿うために中低域はカットされているため、結果として曇りが取れていますね。

このように、Tiltノブで規定したカーブに周波数のバランスを整えるのがWavesfactory Equalizerの役割となります。つまり、曇りを取るのが目的ではなく、過程で曇りが取れています。

また、Boost・Cutによって、規定のカーブに寄せる量を変えられるので、柔軟にトーンカラーを調整することができる。というのがWavesfactory Equalizerの特徴です。

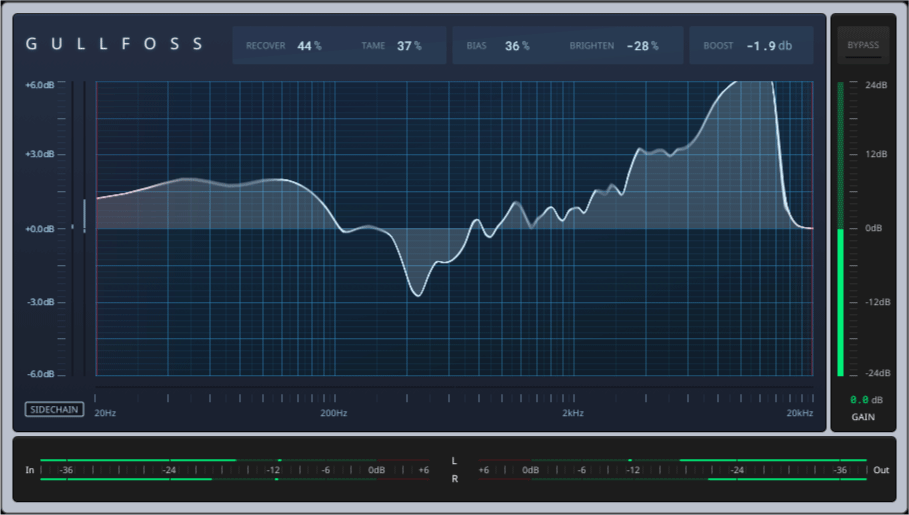

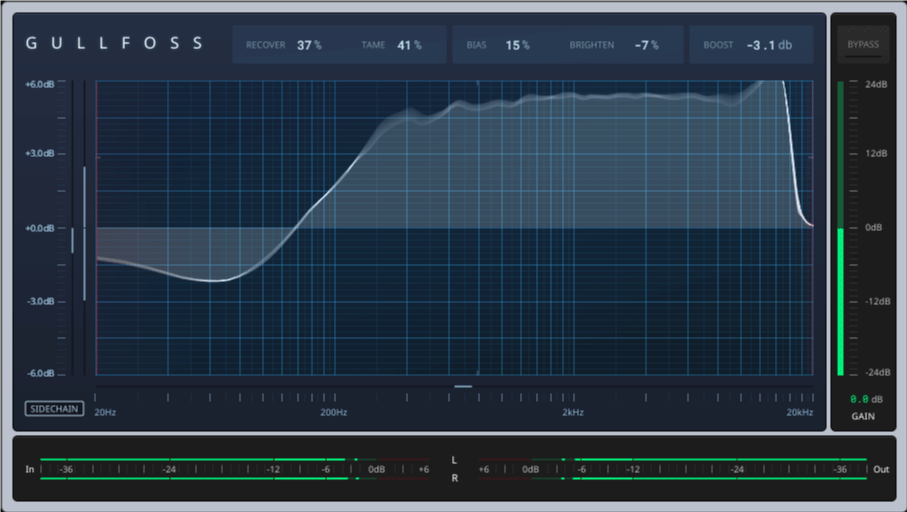

ちなみにGullfossを使うとどうでしょうか?

Gullfossは、あたかも最初からこんなサウンドだったと思うほど自然に曇りをとっているように思います。Gullfossにも右上にboostというパラメーターがあり、これがチルトEQのような効果があります。(プラス方向だと低音重視に、マイナス方向だと高音重視に。)

Gullfossは原音磨きが先にあり、「トーンカラーをいじるのはオプション」という印象です。

繰り返しになりますが、Wavesfactory Equalizerは、あくまでTiltノブで規定した目標に近づけるオートEQなので、トーンカラーをいじった過程で曇りが取れるのです。

また、EqualizerにあってGullfossにないのは、Attack・Releaseつまみです。

Gullfossは秒間300回のEQの変化があり、これにより自然な変化になります。

Equalizerの場合は、Attack・Releaseともに最速10msですが、最速にすると不自然なノイズが発生する場合もありました。逆に、最長の1,000msの方が自然な変化になるように感じました。

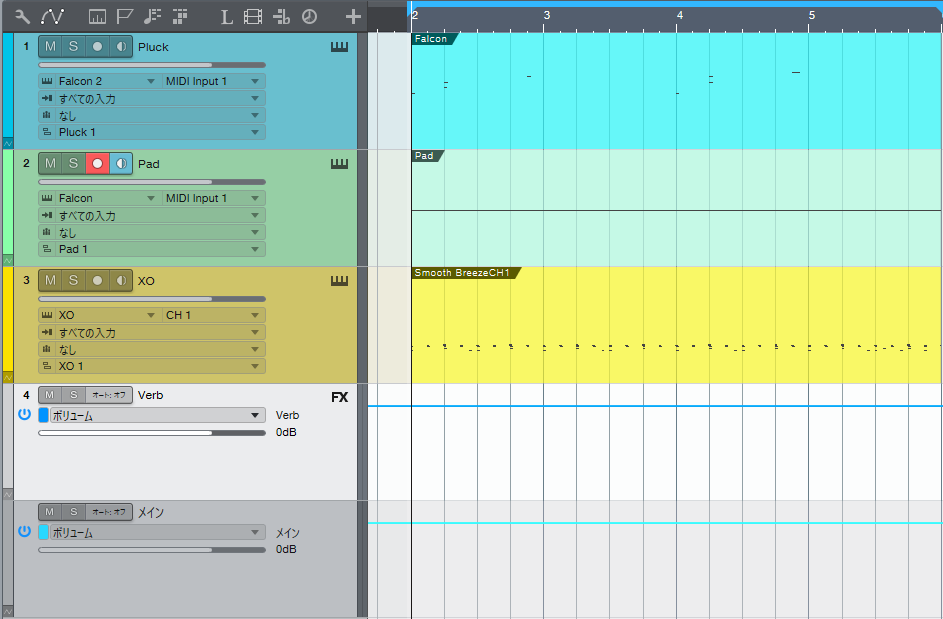

ドラムバスに対して

こちらは、ルーミーなドラムバス素材です。

この素材に対しては、Equalizerを立ち上げた直後のデフォルトだと、音が少し不自然に聞こえました。

これは部屋鳴りがカットされることで、途切れ途切れに聞こえる。ということではないかと思います。

そこで、不自然にならないように調整を行ったのが次の音源です。

⑦は、⑥ほど途切れ感を感じませんが、歯切れがよく前に出てくるサウンドになりました。変えたのは、以下3つ。

- 高域のバンドの効きを少し弱めた。

- Boostの値を下げた。

- Mixを90%に。

Equalizerは32バンドの効きをそれぞれ調整可能なので、より強くかけたり、弱くかけたり、あるいはバンドごとのオン・オフも切り替えられます。

ただし、上に上げればブーストされる。というわけではなく、効き自体を強める効果です。つまり、素材とTiltノブから自動判断して、その帯域を下げると判断している場合は、その下げ幅を調整することができます。

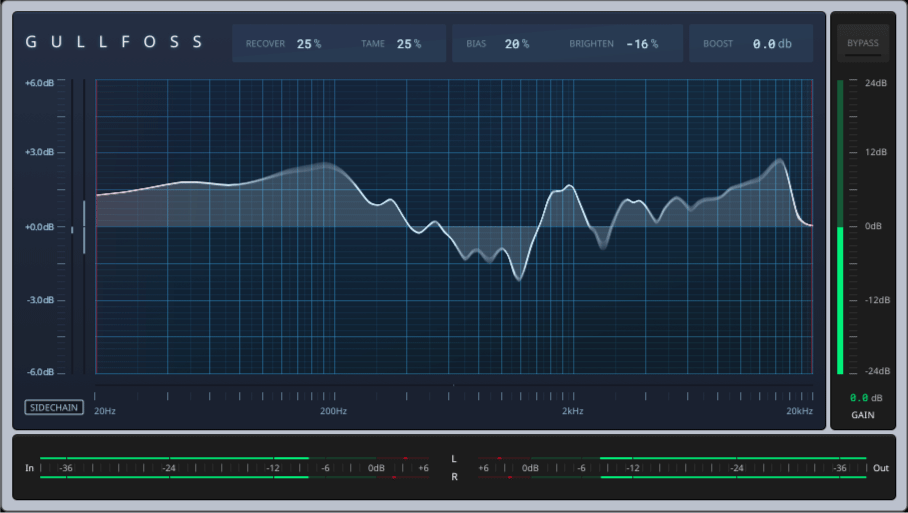

Gullfossでかけるとどうなるでしょうか?

やはりGullfossも、こうした空間の音が入った素材はあまり得意ではなさそうですね。

2Mixに対して

最後に2Mixに対して、検証してみます。

ここでも、Gullfossは、すごく自然な変化をしつつも、すっきりさせているように思います。

GainMatchさせていますが、Equalizerは、音自体が前に出てくるような変化を感じますね。Tiltノブはもっと下げても良さそうです。

またEqualizerは、GUIを変化させて、EQカーブを視認できます。

Shift(or Ctrl)+左クリックで位置をリセットできます。

Gullfossほど細かなカーブ変化ではなく、大きなカーブを描くのが分かりますね。

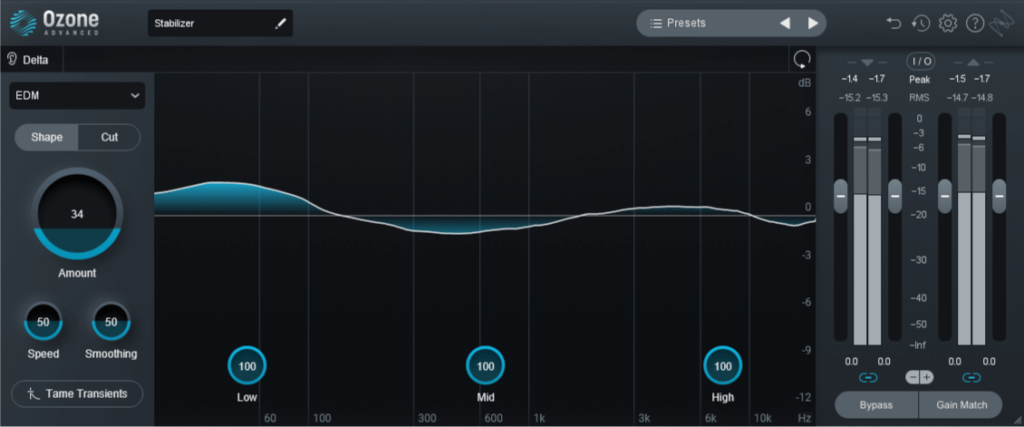

これを見ると、どちらかというとOzone10 Stabilizerに近いと言っても良いのかもしれません。

音のバキバキ度は、Stabilizer>>Equalizer>>>>>Gullfossと言った感じ。(あくまで私見ですが、Stabilizerは、相当研究が必要で玄人向けに思います。*正直私は使いこなせてません。)

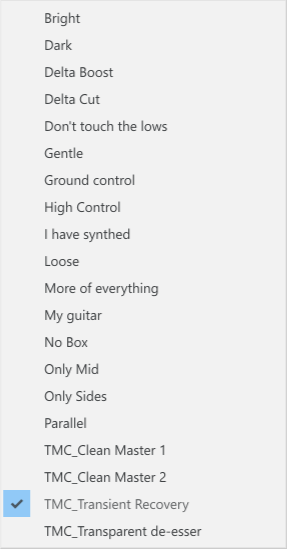

面白いプリセットを発見

プリセットの数自体は、そこまで多いわけではありません。何にでも簡単に使えるオートEQというのがウリですから、楽器に応じたプリセットはないのでしょう。(Gullfossも、プリセットがないし。)

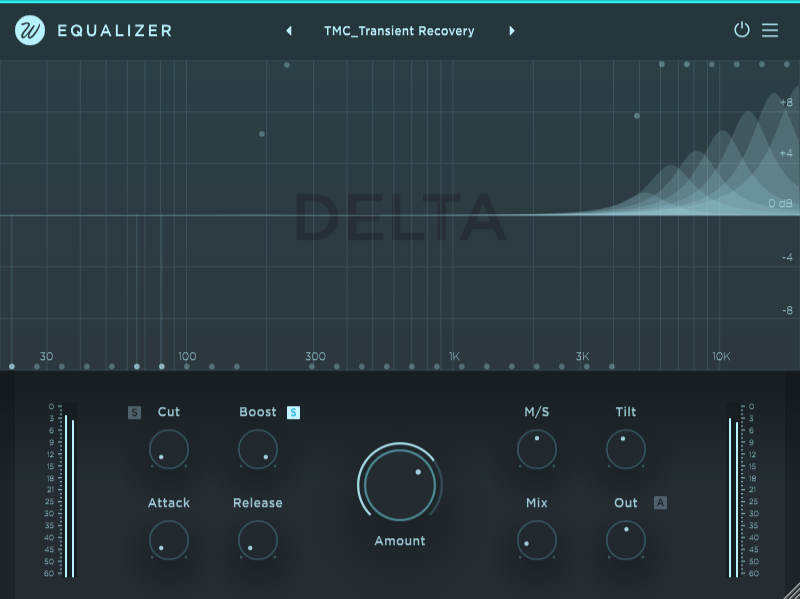

中でも面白いプリセットで、Transient Recoveryというものがありました。

微細な変化ではありますが、⑫は高域の立ち上がりが足されていますね。(マキシマイザーでバキバキに潰された2Mixを扱う場合などには、より効果が分かりやすいかもしれません。)

さぁ、どういう仕組みで立ち上がりを足しているのかというと、Boostボタンの横にあるS(ソロボタン)が肝です。

ソロボタンを押すと、デルタ信号のみ、つまり変化があった音のみが聞こえるようになります。Attack・Releaseは最速。これをMixで微妙に混ぜることによって、音の立ち上がりを強調しているという仕組みです。

面白い使い方だと感心しました。

Wavesfactory Equalizer私見

Gullfossとの比較すると、Wavesfactory Equalizerは、

- Mixノブがある。

- 各帯域の効きを調整できる。

- Attack・Releaseノブがある。

- オートゲインがある。

- MS処理が可能。

という特徴が見えてきました。

Gullfossは、自然なサウンド変化が売りですので、Mixノブの実装の必要がなかったように思います。

一方、Equalizerは、Gullfossより大胆に音が変化するので、Mixをうまく利用することで、押し付けがましくないサウンド変化ができそうですね。

Tiltは0%の場合、わりとハイ上がりなサウンドになります。向かうべきサウンドの終着点を決めるのがTiltの値ですから、一番重要なパラメーターがTiltと言っても良さそうです。

各帯域の効きを変えられるのも便利ですが、その帯域でブーストするかカットするかを規定するのはやはりTiltとなります。

自然に音をクリーニングするGullfossと、強制的に音を均す(ならす)Equalizerという印象です。

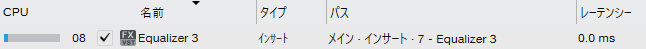

CPU負荷

Wavesfactory EqualizerのCPU負荷は、そこそこ高いです。

通常のGullfossが3%ほど。

マスタリング用のGullfoss Masterが14%ほどなので、中間くらいの重さです。

●PCスペック

- OS:Windows10 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:64GB

- DAW:Studio One6

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:1024samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

以上が、Wavesfactory Equalizerのレビューでした。

私はピアノサンプル曲の変化に、一番驚きました。

ピアノのような全帯域にまたがるような楽器トラックやバス、マスターに向きそうです。EQの方針が分からないトラックにも、とりあえず挿して、Tiltをいじるだけで良くなるという場合もありそうです。

CPU負荷がそこそこあるので、全てのトラックに使うというのは難しいのではないかと。(というより、Tiltノブで設定したカーブに沿うように均一化するのがEqualizerの動作なので、全てのトラックに使うこと自体、少し違和感を覚える所かな。)

また、Ver.1.0においては、画像描写の負荷が高いのか、デフォルトの波がたくさんある画面で動作していると、Studio Oneのミキサー場面がチラつくなど、少し重たい印象を受けました。バージョンアップに期待したい所ですが、重たい場合はEQ Curve画面にすれば軽くなります。

追記(2025/8/6)

「何に、どう使うのか」が、このプラグインの課題でしたが、ボーカルに使ってみた所、非常に好感触な場面がありました。

例えば、「音域が非常に広く、低い音域では低域が豊富、反面、高音域を歌うときには、低域が不足する」ような場合、自動的に周波数を均一化し、聴きやすくしてくれます。

何でもいい感じにする。という使い方より、Tiltカーブに寄せるように均一化してくれるプラグインと考えると、使い所が見えてきます。

>Wavesfactory Equalizerの金額を確認する

>Wavesfactory Effects Bundle

こんな作品、作ってます。