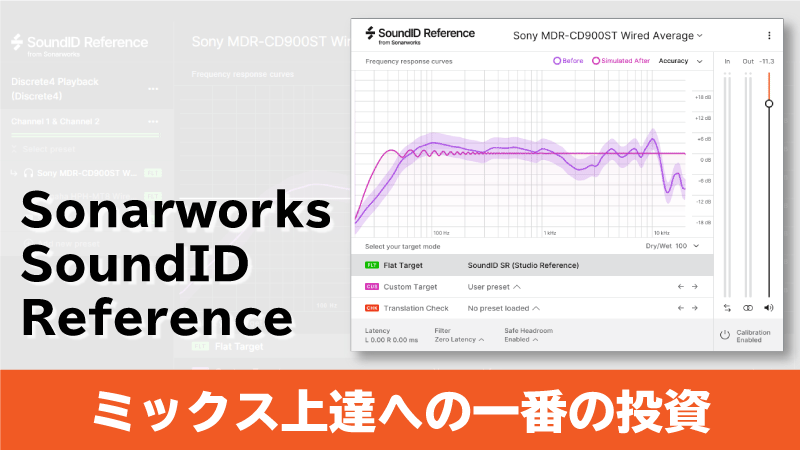

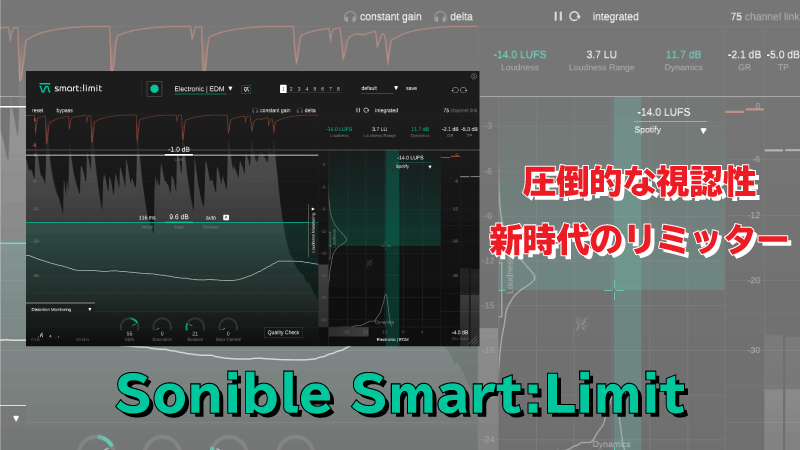

Sonible Smart:Limitレビュー 圧倒的な視認性!新時代のリミッター

アフィリエイト広告を利用しています。本記事が参考になったら、ぜひリンクをご利用下さい。

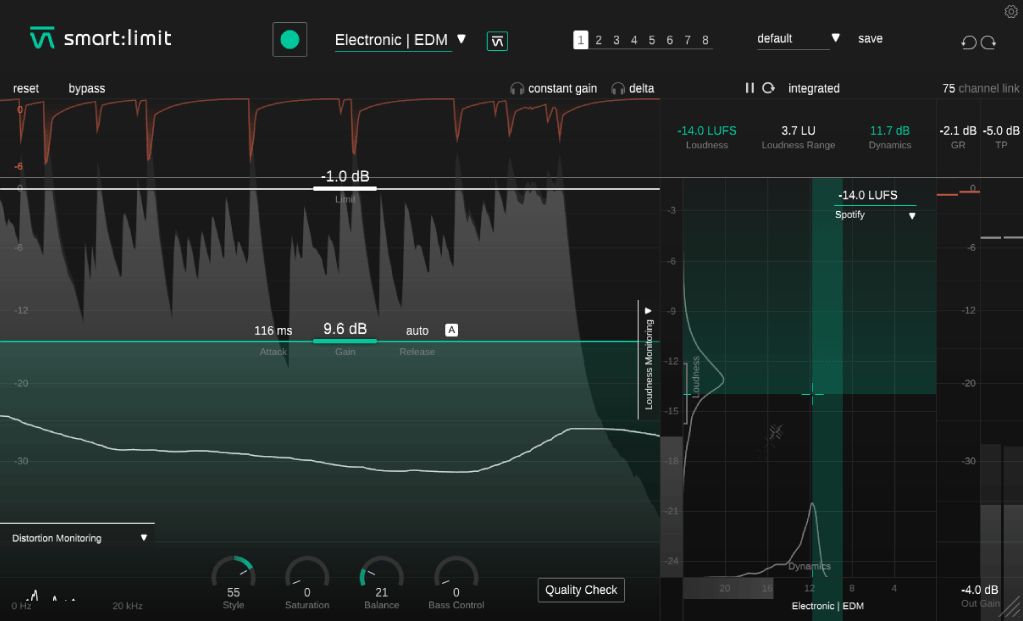

Smart:Limitは、AIが自動設定を行ってくれるリミッタープラグインです。

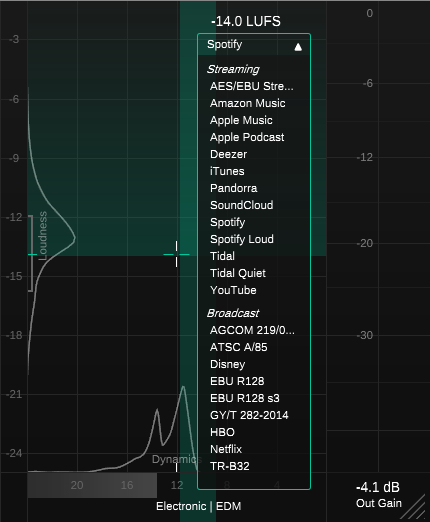

Youtube、Spotifyなど各プラットフォームでラウドネスノーマライゼーションを取り入れた中、今の時代に必要なリミッターをオーストリアのディベロッパーSonibleが提案してくれました。

- アナライザーすら凌駕する程の圧倒的な視認性!

- ジャンルや配信先に合わせたダイナミクス・ラウドネスの徹底管理が可能

- サウンドシェイピング機能で、音源をとことんまで追い込める。

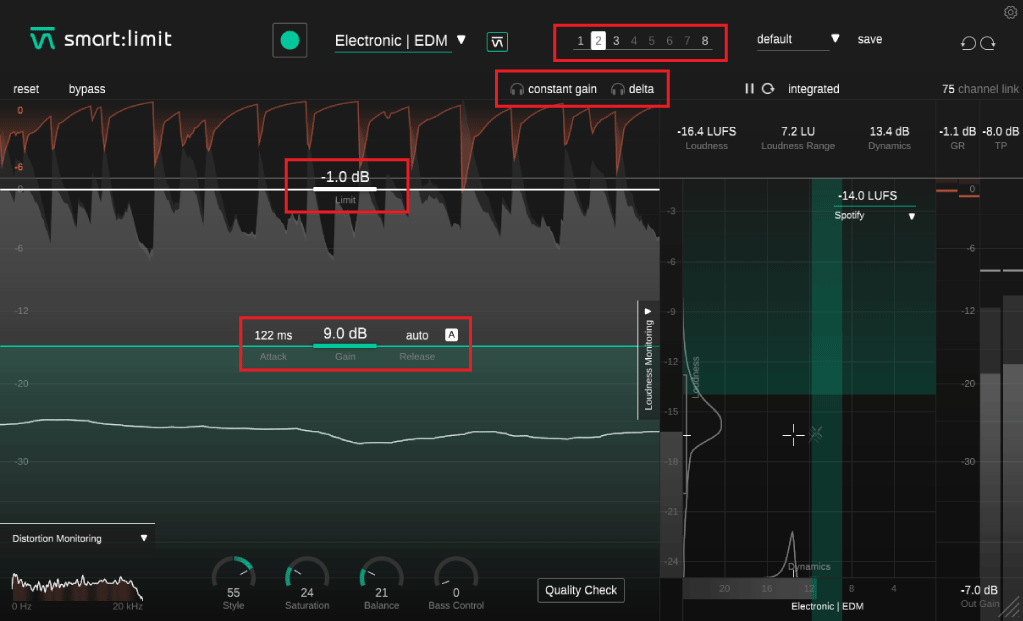

- 8パターンまで保存可能! 比較検討や配信先に合わせた書き出しも。

ラウドネスノーマライゼーションのあらましも踏まえながら、レビューしていきます。

Sonible レビュー記事一覧

製品一覧 sonile公式|PluginBoutique|SONICWIRE

【新製品】smart:comp3 リリース!

Smart:Limitの特徴

Smart:Limitの概要

Smart:Limitは、初心者から上級者・プロまで、幅広い方にオススメできるリミッターです。

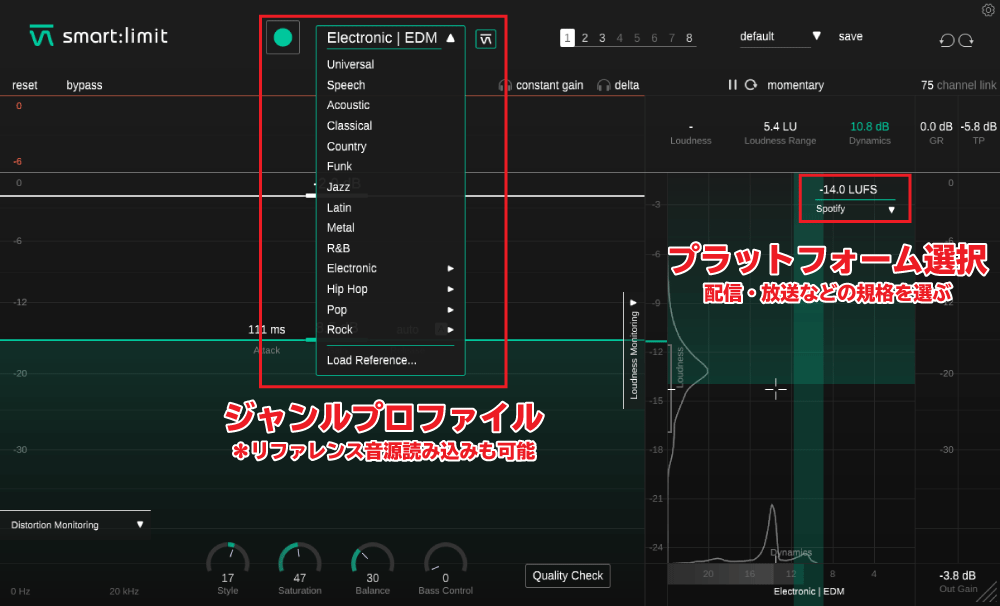

初心者~中級者の方であれば、プロファイルと配信プラットフォームを選択し、サビ辺りを再生しながら●ボタンを押すだけで、自動で設定が終わります。

ジャンルに合わせた適切なダイナミクスと、プラットフォームごとのラウドネス目標値をガイドしてくれます。指標が多い上に抜群の視認性を兼ね揃えており、プロであればあるほど恩恵感じるはずです。

画面下部には、サウンドシェイピングセクションがあり、細かな音の設定が可能です。

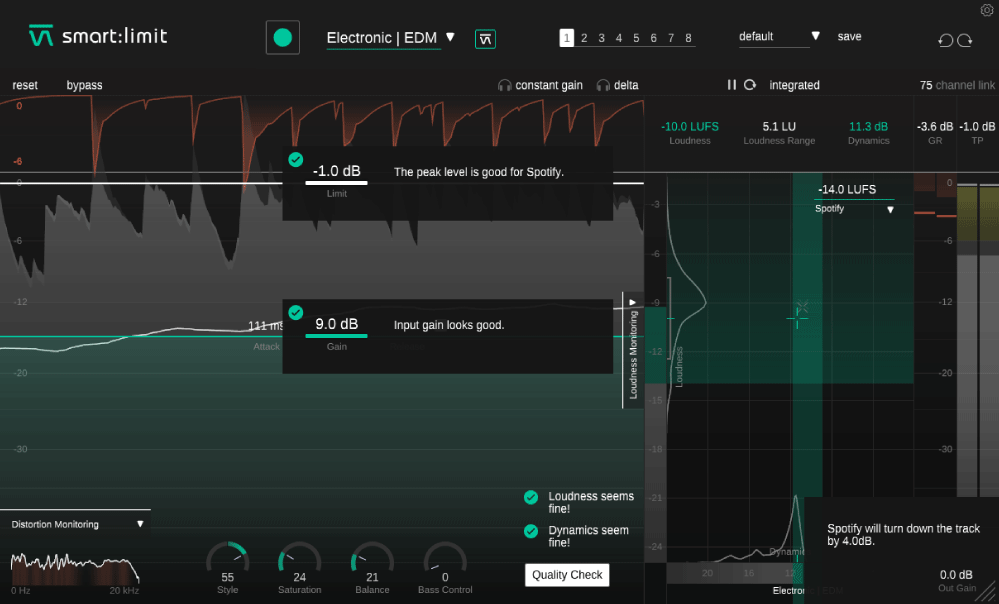

また、Quality Checkというボタンを押すと、Gain・Limit・Out Gainについてのヒントがもらえます。

公式の動画も大変参考になります。

各パラメーター解説

基本部分

- Limit Line・Gain:リミッターの基本

-

Limit Line

最大許容トゥルーピークレベルを決定します。ストリーミング・プラットフォーム用に信号をバウンスさせる場合は、少なくとも-1dBFSの制限を推奨しています。

激しい楽曲の場合は-2dBFS、しっとりした曲は-1dBFSを目安にしましょう。(Sonible「Normalization and streaming services」 ブログ記事より)

Gain

信号を大きくするセクションです。一番大事な項目。

リミッターが作動すると、ダイナミックレンジが低下していきます。ピークを抑えつつ、信号に活力を与えるバランスが大事。

- Attack・Release:自動設定がありがたい!

-

Attack

- 長いと、より多くのトランジェントを維持できる。反面、音の歪みを引き起こす可能性も。

- 短いと、リミッター処理が非常にスムーズに。しかし、信号の全体的な音量やトランジェントの存在感が低下する可能性がある。

Release

- 長くすると、スムーズなリミッティング処理が可能だが、ポンピング効果が発生する可能性があり。

- 短くすると、トランジェントを維持し、信号の全体的なラウドネスを向上させることができる。極端な設定では耳障りな歪みを引き起こす可能性も。

私見

リミッターのアタック・リリースは特に調整が難しい部分なので、AIの提案はかなりありがたいですね!

- Gain・Delta:音の変化を確かめるなら

-

Constant Gain

ドライの入力信号と処理後の信号をレベルマッチングさせます。

大きな音は「より良い」と感じられることが多いため、Smart:Limitをかけた効果を把握するには、Constant Gainを作動した上で、バイパス切り替えをするのが良いです。

Delta

リミット処理で、どこが変化したかを確認できます。

どの部分がリミットされたかが分かれば、ミックスに戻って作業もする場合の判断材料にもなります。

サウンドシェイピング部分

サウンドを調整するセクション。入力信号の特性に合わせて調整するため、AIのLearn後に調整可能です。

リミッターにしては珍しいノブも多いので、要チェック。

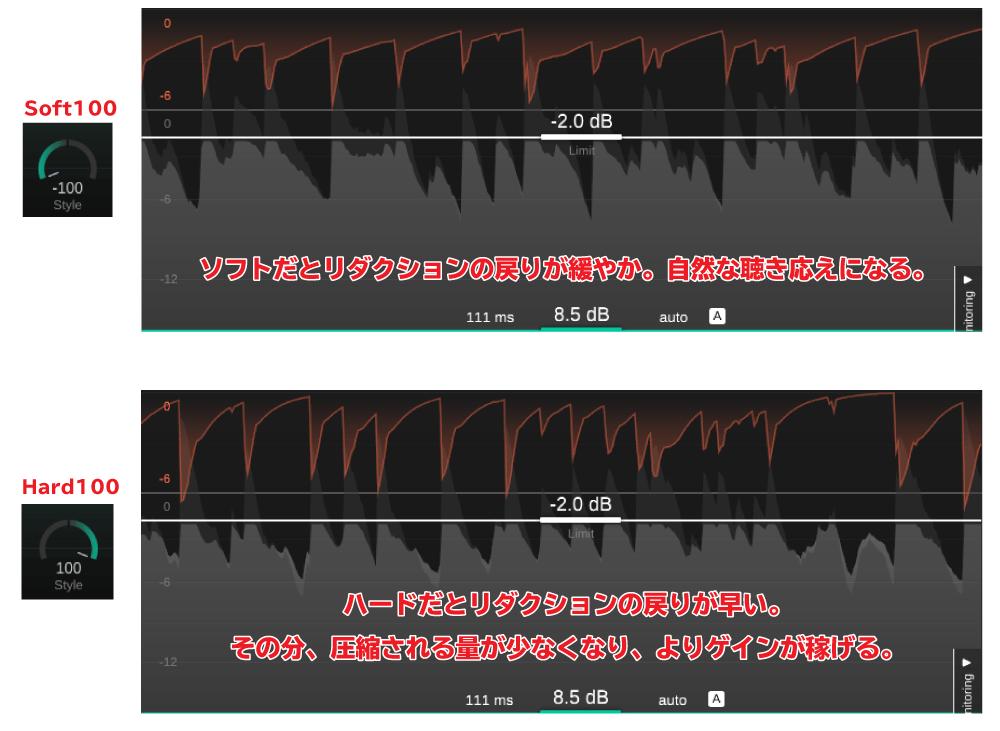

- Style:リミッターの特徴を決める

-

Style:リミッターの特徴を決める

どれくらい激しくリミットするか決めるノブです。

ソフトなら、透明で自然なサウンドに。ハードならパンチを与え、アグレッシブで濃厚なサウンドに。

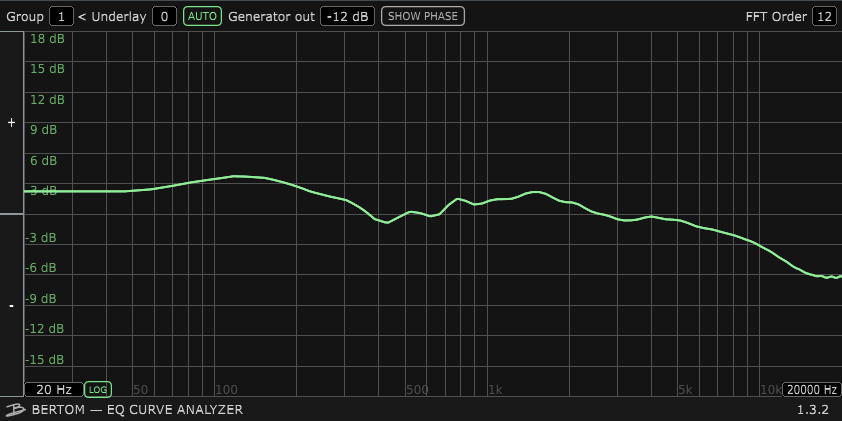

- Balance:磨きをかける

-

Balance:磨きをかける

マニュアルを見てもぱっと見て、理解できないノブ。

Balanceコントロールは、公開前のトラックに適切なスペクトルの磨きをかけるのに役立ちます。

特に極端ではない設定の場合、この効果はかなり微妙ですが、最終的なミックスの均質性を認識する上で大きな違いとなるでしょう。

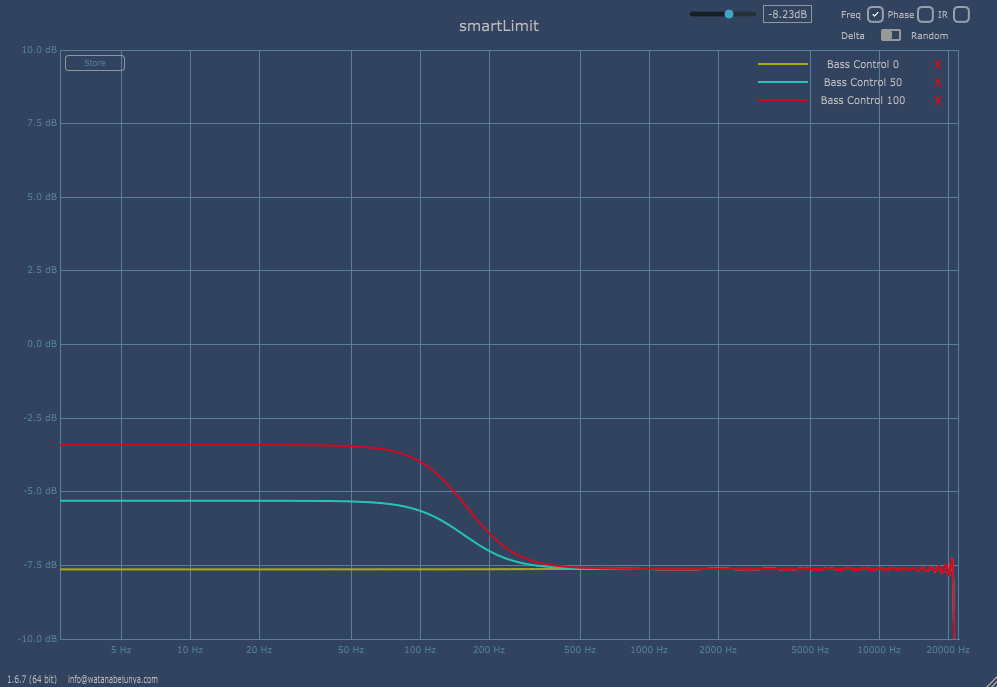

Smart:LimitのDeepL日本語訳PluginDoctorでは、うまく解析出来なかったので、DAW上で確認できるEQ Curve Analayzerを使用すると、バランス0ではフラットだったのが、バランス100では下記のEQカーブを描いていました。

どうやら、AIが自動でEQを整えてくれる機能と捉えて良さそうです。

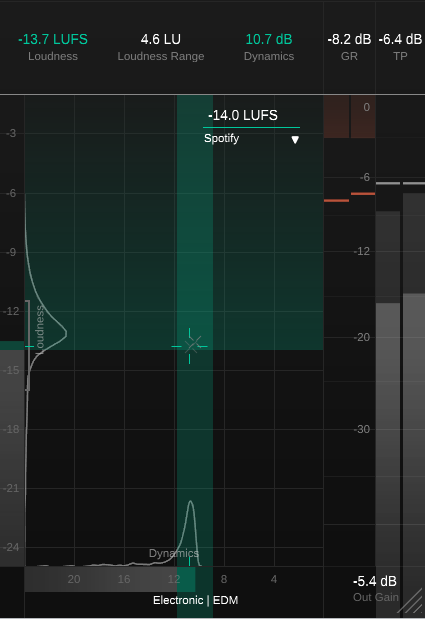

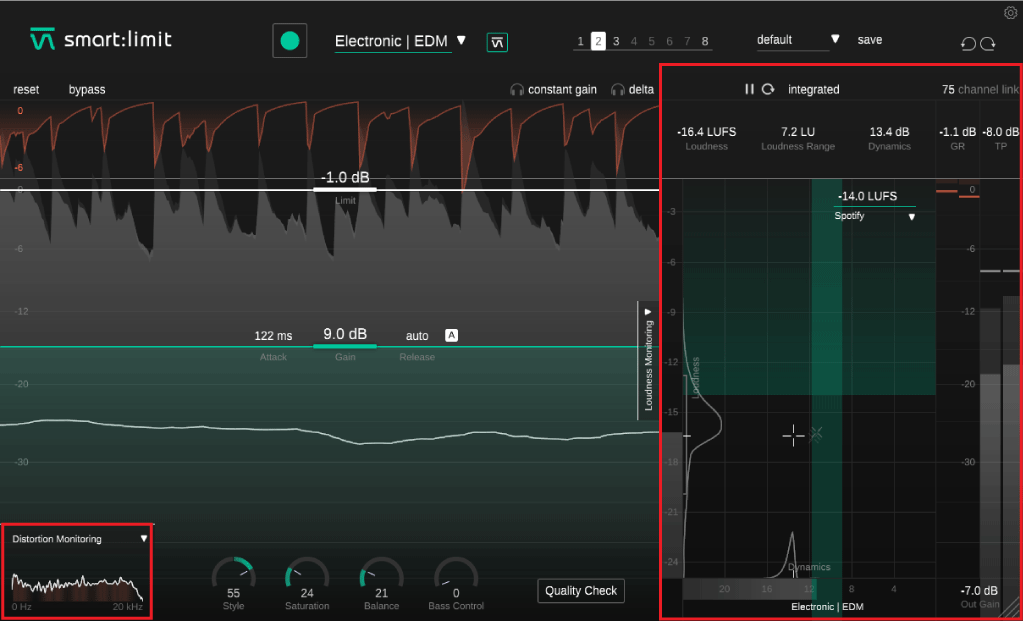

メーターセクション

ひと目でSmart:Limitが大好きになったポイントは、このメーター部分です。素晴らしい視認性!!

- メーターの説明:項目が多くて嬉しい!

-

- Loudness:人間の感じる「音の大きさ」を指す。単位はLUFS。

- Loudness Range:ラウドネスの範囲を示す。この値が小さすぎると「サビとAメロでラウドネスに差がなく、盛り上がりに欠ける」などの指標になる。

- Dynamics:ピークとラウドネスの比率。*Smart:Limitマニュアルより

- GR:ゲインリダクション。どれくらいリダクションしたか。

- TP:トゥルーピーク。mp3などの不可逆圧縮をする場合は、-1.0dBFSを目安に。

各値とも、時間変化「Integrate・Short・Moment」から選んで表示可能!

- Integrate:長い観測期間の平均的なラウドネス

- Short:3秒間の平均ラウドネス

- Moment:400msの平均ラウドネス

- Loudness and Dynamics Grid:ひと目でラウドネス・ダイナミックレンジが分かる!

-

Loudness and Dynamics Grid

特にテンションが上がったのがここ。

- ジャンルプロファイル選択で、適切なダイナミックレンジ(縦の帯)をガイドしてくれます。

- プラットフォーム選択で、目標ラウドネス値(横の帯)をガイドしてくれます。

帯が交差しているところに十字がおさまれば、Sonibleのガイドに適したことになります。

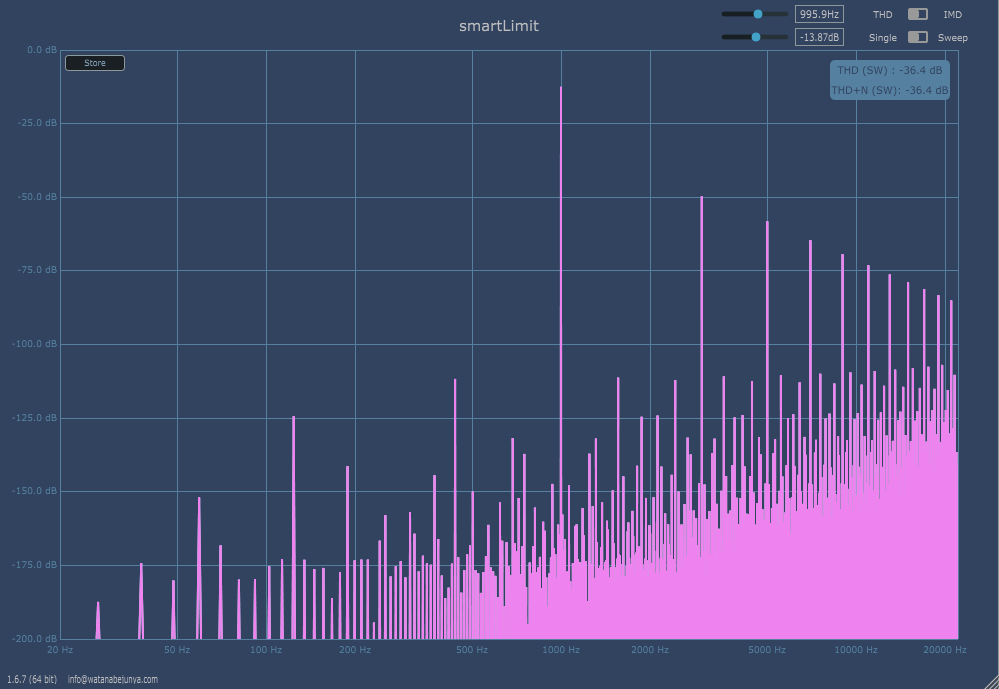

- Distortion Monitoring:歪み量をモニタリング

-

Distortion Monitoring

歪みを確認できます。常に赤い場合は、

- リミッターの量を減らす。

- リリースタイムを長くしてアタックタイムを短くする。(またはオートリリースを使用する)

- サチュレーションダイヤルを下げる。

などの対策が必要。

サュレーションを意図的に上げることは、歪みを発生させる原因となりますので、要注意。

その他

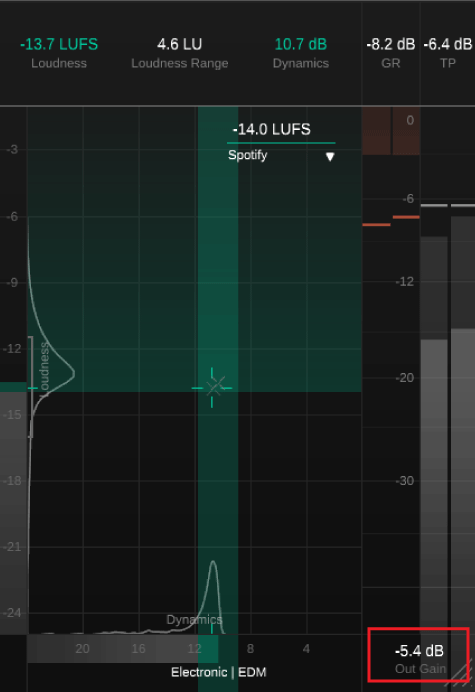

- OutGain:地味だけど、めちゃくちゃ便利!

-

OutGain

マイナス方向にだけ働くゲインコントロールです。

ダイナミックレンジを調整後、OutGainでラウドネス調整する。という流れで使います。

OutGainがあるおかげで、DAWのマスターフェーダーをいじることなく、Smart:Limit内で最終的なラウドネスを調整できるので大変便利です。

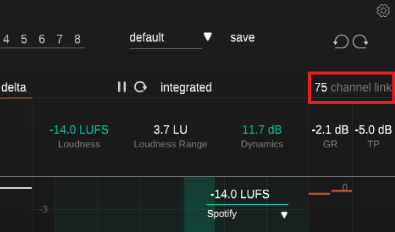

- Chanel Link:チャンネル間のリンクを調整

-

Chanel Link

ステレオ・マルチチャンネルを扱う時の、チャンネル間のリンクの量をコントロールします。

例えば、ステレオ音源で100にした場合、L・Rどちらにも同じゲインリダクションが適用されます。

0にすると、LR毎の個別の処理になりますが、ステレオイメージが変化することがあります。

基本的にはいじらなくて良いと思いますが、LR間で全然違う音が配置されている場合は、値を下げても良さそうです。

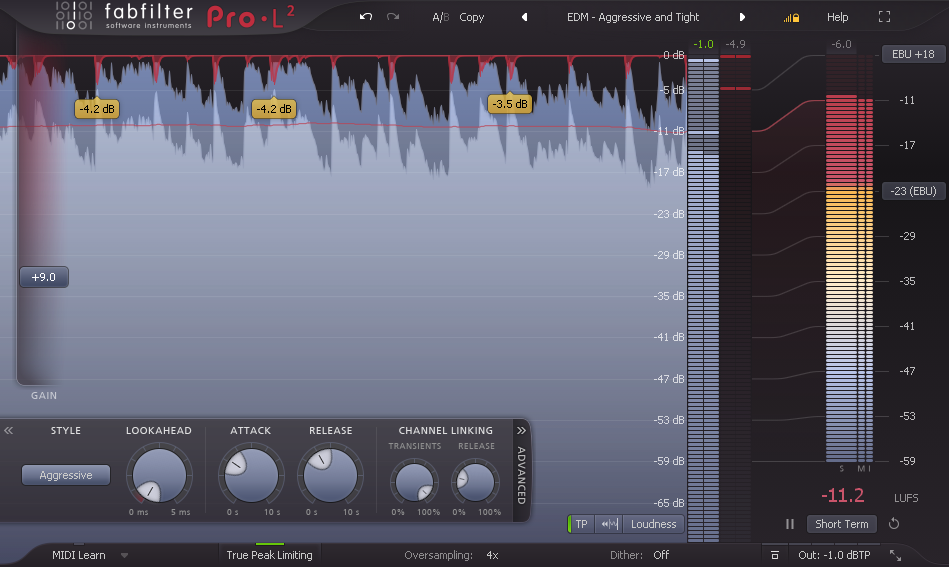

リミッターの音質比較 vs Fabfilter Pro-L2

今まで私が使っていたFabfilter Pro-L2との比較を、私の楽曲で聞いてみましょう。

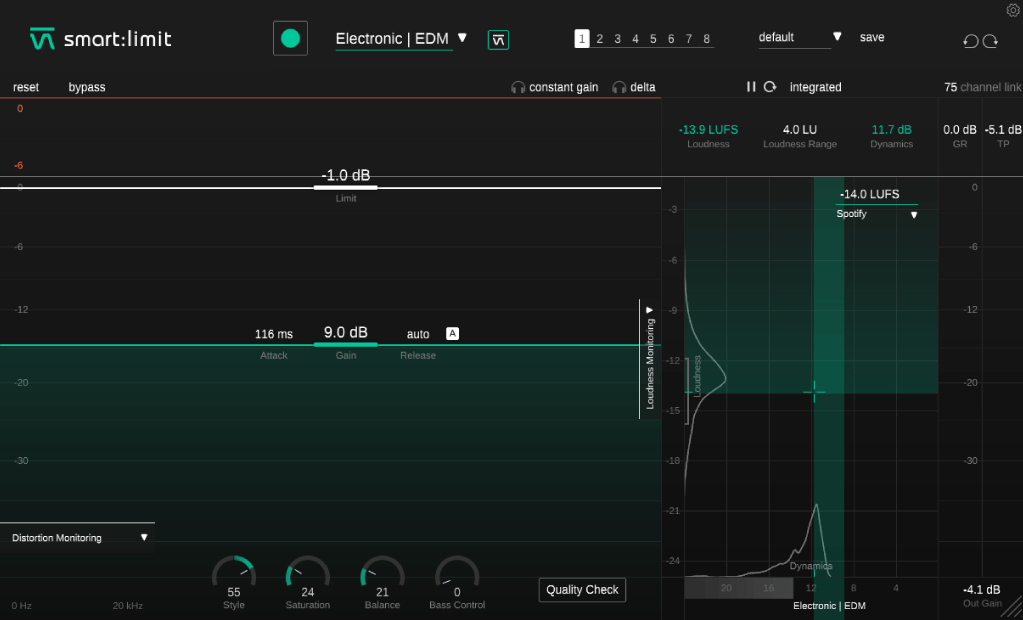

ます、Smart:LimitでAIによる自動設定後に、ダイナミックレンジ&ラウドネスのガイドを元に微調整した音源を聞いて下さい。ラウドネスは-14LUFS。

次は比較音源です。

Fabflter Pro-L2のデフォルトプリセットで、ただ単純に-14LUFSにするべく約6dB上げた音源です。

①の方が一体感があり迫ってくるように感じると思います。②はキックとスネアが前に出てきていますが、その分ウワモノが小さく聞こえます。

これは②の音源の方が潰す量が少なく、ダイナミックレンジが広い(値が大きい)ためです。(①は5.1dB潰し、②は3dBほどです。)

音質の公平な比較のため、次は、Pro-L2にSmart:Limitと同じゲイン設定にして比べます。9dBゲインを上げた上で、マスターフェーダーで4.1dB下げてみました。プリセットはEDMのものを選んでいます。

もう一度、①と聴き比べましょう。

これを聴き比べると、①の方が温かいサウンドで、③の方が若干透明感があるかな?という感じがします。

これは、①の音源がSmart:LimitのBalanceで多少EQ補正していること、Saturationを足していることも理由でしょう。

最後に、Smart:LimitでSaturationを使わないパターンも聞いてみましょう。

④が一番良く感じるのは、私だけでしょうか?

恥を承知で書くと、元々私は②の音源を完成形にしようと考えていました。しかし、SonibleがSmart:Limitの発売にあたり、ダイナミックレンジをラウドネスより優先せよ。という指針を示してくれたことにより、マスタリングの考えが深まったように思っています。

ダイナミックレンジをラウドネスより優先せよ。この真意については、次の項目で説明いたします。

ラウドネスノーマライゼーションの時代だから

各プラットフォームでラウドネスノーマライゼーションが導入された現在、過度にマキシマイザーをかけて音圧を高くすることは、デメリットが発生する場面が増えています。

いかに自動でリミッターの設定してくれるSonible Smart:Limitを使ったとしても、過度にラウドネスを高めると、デメリットが生まれる場合が多いでしょう。

本項目では、

- ラウドネスノーマライゼーションとは何か?

- Sonibleの提案する今後のミックス・マスタリング

- 今の時代に求められるリミッターのあり方

について、深堀りしてお届けします。

ラウドネスノーマライゼーションとは?

ラウドネスノーマライゼーションとは、再生音量を標準化する仕組みのことを言います。

詳細はWeb検索や、音楽関係者(DTMer含む)全員一度は読んでほしい「とーくばっく~デジタル・スタジオの話」に譲ります。(*私も「と~くばっく」を愛読書にしています。私自身まだ理解が追いつかない部分もあり、都度読み返し理解を深めている所です。続く下記説明中、もし間違いがありましたらぜひ教えて下さいませ。)

さて。

ここでは、概要だけ説明します。

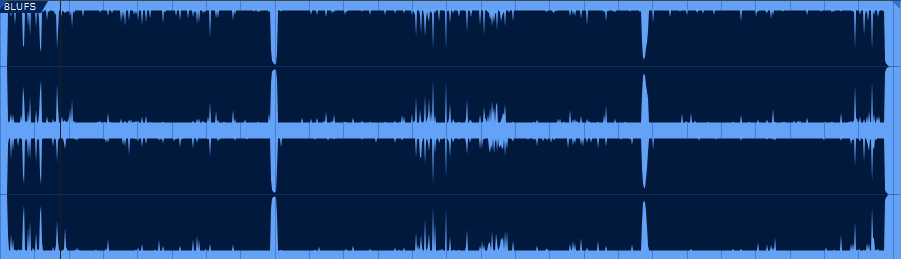

CD全盛期の時代には、音圧戦争(ラウドネスウォー)と呼ばれるほど、マキシマイザーを過度に使用した音源が多くありました。

そうした音源は、本来小さく聞こえるべき音も大きくなり、元から大きな音は天井で叩かれ、全体的にのっぺりと抑揚がなく聞こえるようになります。これがいわゆるダイナミックレンジが狭い状態です。

そんな中で、ラウドネスノーマライゼーションという仕組みが、各プラットフォームで導入され始めました。

人間の感じる「音の大きさ」を指すラウドネス(単位はLUFS)を基準として、音の大きさを揃えることを言います。

例えば、CD全盛期では、下記のような波形で収録されている音源が良く見られました。

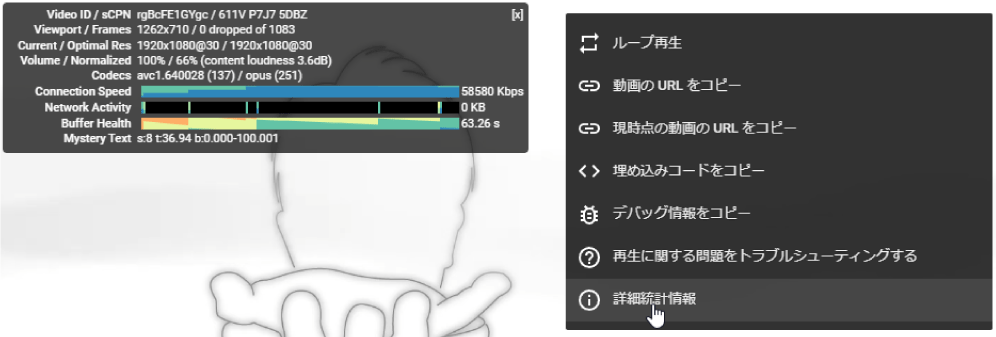

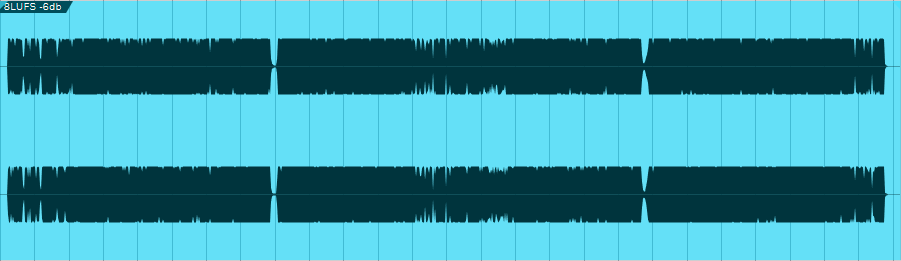

しかし、例えばSpotifyでは-14LUFSという基準を設けているため、ラウドネスノーマライゼーション下においては、上記音源は6dB音量を下げられ、 -14LUFSで配信されます。

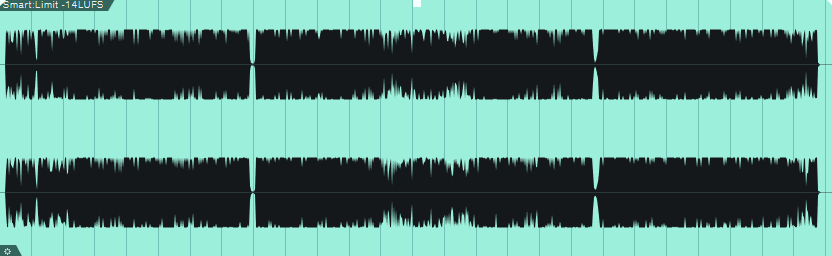

すると、次のように細い海苔波形になります。

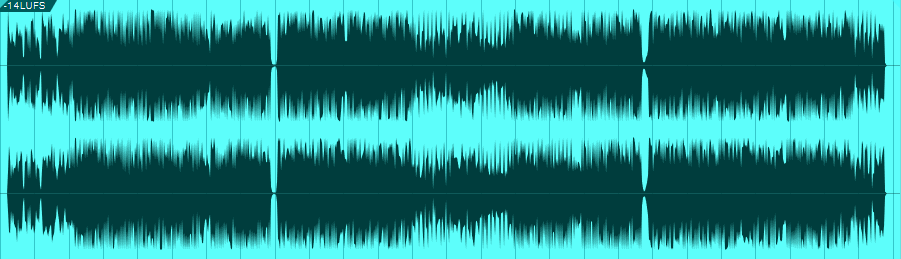

そして、最初から-14LUFSで音源を制作すると、次のような波形になります。

⑥と②をボリュームを変えずに聴き比べてみて下さい。どちらも-14LUFSですが、特にキック・スネアに違いが大きく現れています。

⑥は、キックやスネアが抑制されています。

②は、トランジェント(音の立ち上がり)があり、音が前に出てくるのが分かります。

このように同じラウドネスレベルであれば、ダイナミックレンジが広い方が、トランジェントが立って、前に出てくるのが分かりますね。

一方、先程のSmart:Limitで作った④の音源はどんな波形になったのでしょう?

細海苔波形よりは、波形が広く、所々トゲが見えますね。

(*補足 Smart:LimitのEDMのプロファイルでは、他のジャンルより狭いダイナミックレンジが推奨されていたこともあり、比較的海苔波形に近い画像になっています。また、本楽曲のラウドネスレンジが極めて狭いことも、この波形となった原因です。)

ここまでの話をまとめます。

ラウドネスノーマライゼーション下では、リミッターで音を過度に潰して高いラウドネスにしても、プラットフォームに音量が下げられてしまいます。

過度に音を潰した状態で音量が下げられると、適正なラウドネスで仕上げた音源と比べて、音の立ち上がりが抑制され、生気を失ったような印象になります。

Sonibleの提案する今後のミックス・マスタリング

ラウドネスノーマライゼーションが導入された現在、私たちはどのように音源制作をすればよいのでしょうか?

各プラットフォームのラウドネスを最優先の目標にして楽曲を制作すれば良いのでしょうか?

答えを先にいうと、それは違います。

これからのミックス・マスタリングは、自分のビジョンに合ったダイナミックレンジで楽曲を作ることが求められています。

Sonibleのブログ記事において、以下の提言が掲載されています。

まず、自分の曲を思い通りにミックスしてみましょう。あなたのビジョンに合ったダイナミックレンジを作り、あなたのスタジオで良い音を出しましょう。

出版準備のためにリミッターをかける段階になって、トラックのラウドネス(LUFS)が基準ラウドネスを上回っていれば、すべて問題ありません。(*1)

ラウドネスが基準ラウドネスを下回っている場合は、ラウドネスを上げるためにリミッターのゲインを少し上げるとよいでしょう。(*2)

最後になりましたが、トラックが非可逆圧縮のオーディオフォーマットでエンコードされている場合のクリッピング問題を避けるために、真のピークレベルの最大値が-1dB(静かな曲の場合)または-2(大きな曲の場合)を超えないようにしてください。

ぱっと見て、「ん?」となりそうな部分について、私はこう受け取ったという解釈を補足しておきます。

- 補足1

-

自分のビジョンに合ったダイナミックレンジで作った楽曲が、ミックスの段階ですでに基準ラウドネスを越えていた場合の話です。

例えば-10LUFSになっていたとすれば、「単純に4dB分下げて、-14LUFSにして配信されてもOKだよね?」と言っています。

なぜならマキシマイザーで無理やり上げて-10LUFSにしたわけではなく、自分のビジョンに合ったダイナミックレンジで作った結果だからです。プラットフォーム側から音量を下げられたとしても、それは再生プレイヤーで音量を下げたことと変わりませんから。

- 補足2

-

自分のビジョンに合ったダイナミックレンジで作った楽曲が、基準ラウドネスを下回った場合は、リミッターでゲインを上げて調整しましょう。ということですね。

例えば、-20LUFSでミックスされた音源なら、ゲインを上げて-14LUFSを目指します。その結果ピークの潰れ方が不自然になった場合は、ミックスに戻っても良いでしょう。

今後は、適切なダイナミックレンジを求めてミックスをし、ラウドネスは各プラットフォーム基準に合わせて設定すればいいのです。

またSmart:Limitのマニュアルにおいても、下記の提言がされています。

ストリーミングプラットフォームや放送局向けに公開するトラックを準備する際に考慮すべき点は3つあります。

1.どのみち基準ラウドネスに下げられるのだから、ダイナミクスを犠牲にしてトラックを不必要に大きくしないこと。

2.トラックのラウドネスは、プラットフォームの基準ラウドネスを下回ってはいけません。プラットフォームがトラックのレベルを上げると不要なリミッターがかかることがあります。また、トラックの音量を上げないと、トラックは他のすべての競合トラックよりも静かになります。

3.トラックのラウドネスがプラットフォームの基準ラウドネスを上回っていても、問題はありません。トラックの音量を下げるだけで、他のトラックも同様です。

ここでも大事なことが述べられています。

「プラットフォームの基準ラウドネスぴったりに音源を制作しろ!」とは書いていません。自分の求めるダイナミックレンジを達成できたなら、基準ラウドネスを越えた音源を作っても良いのです。

その結果、Youtubeに勝手に音量を下げられようが、OKなのです!(*ただし、実務上では、ある程度ラウドネスを揃えて提出する場面が多いとは思います。)

今の時代に求められるリミッターのあり方

以上のような状況の中で、リミッターは今後どうあるべきでしょうか?

Sonibleが出した答えが、Smart:Limitです。

Smart:Limitには、下記3つの主な特徴があります。

- 音の良さ

- 視認性の良さ

- 各配信プラットフォームに向けた配慮がされていること

①音の良さ

-20LUFSでミックスされた音源を、リミッターで-14LUFSにする場合、ピークを越えてしまうことも多いと思います。

どうしてもピークを叩く必要があるのであれば、そのピークを抑えた時の音の変化はできるだけ少なくあって欲しいですよね。

Smart:Limitは、リミッターの設定で難しいアタックやリリースなどの値を、自動で適切な値にすることで透明性を高くする工夫があります。

また、サウンドシェイピング機能により、かゆいところまで音質調整が可能なのも見逃せません。(透明性を求めるなら、Style以外の項目を0にすれば良いOK。)

②視認性の良さ

視認性の良さは、ダイナミックレンジ・ラウドネス管理でとても重要です。

Loudness and Dynamics Gridの搭載は、本当にありがたいと感じました。

また、ラウドネスレンジという考え方があり、Aメロとサビのラウドネスの差がある方が、サビに入ったときの高揚感が高くなりやすい。などの指標もあります。(Mastering the MixのTipsより)もちろん、こちらも完備。

Integrate・Short・Momentと、時間に合わせたラウドネス・ダイナミックレンジ表示が可能なのもポイントが高いですね!

③各配信プラットフォームに向けた配慮

Youtube用やApple Music用、テレビ放送用など、それぞれ違うラウドネスの基準に合わせて、適切な値をガイドしてくれることは、大変ありがたいです。

私も仕事柄、TV CM素材・Youtube用の音源を納品することもあります。日本の放送規格であるTR-B32も選択可能ですから、日本でもSmart:Limitに助けられる放送関係者がたくさんいるのではないでしょうか?

smart:bundle 説明

sonibleのsmartシリーズのバンドルは2種類あります。

smart:limitはどちらのバンドルにも含まれます。

| 製品名 | 種類 | dynamics bundle | smart: essential bundle | smart: bundle | レビュー 記事 | 製品ページ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| smart: EQ4 | EQ | ○ | ○ | レビュー | 公式|PlB SONICWIRE | |

| smart: comp3 | コンプ | ○ | ○ | ○ | レビュー | 公式|PlB SONICWIRE |

| smart: limit | リミッター | ○ | ○ | ○ | レビュー | 公式|PlB SONICWIRE |

| smart: reverb2 | リバーブ | ○ | レビュー | 公式|PlB SONICWIRE | ||

| smart: deess | ディエッサー | ○ | レビュー | 公式|PlB SONICWIRE | ||

| smart: gate | ゲート | ○ | レビュー | 公式|PlB SONICWIRE |

| 製品名 | 種類 | metering: bundle | レビュー 記事 | 製品ページ |

|---|---|---|---|---|

| true: balance | アナライザー (周波数監視) | ○ | レビュー | 公式|PIB SONICWIRE |

| true: level | アナライザー (レベル監視) | ○ | レビュー | 公式|PIB SONICWIRE |

DTM初心者用の、learn:bundleもあります。

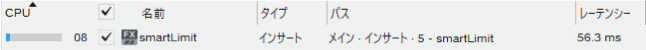

CPU負荷

Smart:LimitのCPU負荷は、負担を感じる重さではありません。

●PCスペック

- OS:Windows10 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:64GB

- DAW:Studio One5.4

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:512samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

以上が、Sonible Smart:Limitのレビューです。

新時代のリミッターが登場しました。

この圧倒的な視認性とAI自動設定は、他の追随を許さないレベルだと思います。

簡単にリミッターの設定ができるというだけではなく、Smart:Limitを使う中で、ユーザーの耳や考え、作り出す音源そのものも成長していくのではないか?という期待と予感でワクワクしています。

Sonible レビュー記事一覧

製品一覧 sonile公式|PluginBoutique|SONICWIRE

【新製品】smart:comp3 リリース!

こんな作品、作ってます。