Techivation M-Clarityレビュー 中低音域をスッキリさせるなら最短最速

アフィリエイト広告を利用しています。本記事が参考になった方は、ぜひリンクをご利用下さい。

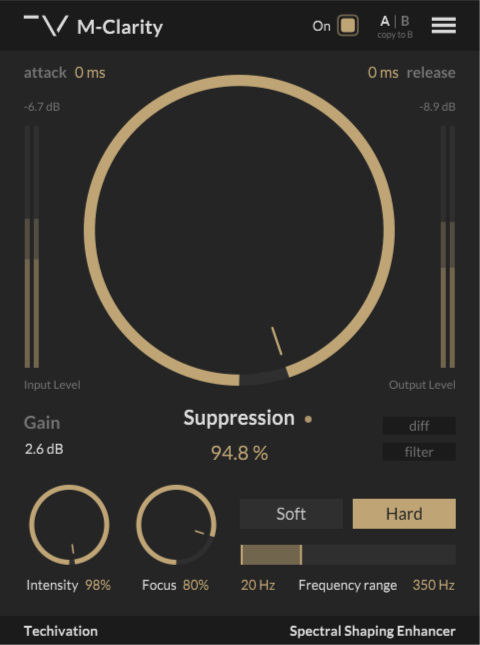

Techivation M-Clarityは、中・低音域の濁りや箱鳴りを自然に抑えるプラグインです。

- 中低音域をスッキリさせるなら最短最速。

- 操作が簡単で、効果が分かりやすい。

サウンドを聴きながら、M-Clarityに迫っていきましょう。

*新作AI-Clarityが発売となりました。

>M-Clarityの金額を確認する

>M-Bundle 60%オフ!

>Full Bundle 70%オフ!

M-Clarityのサウンドを聞いてみよう。

ピアノ

ピアノサンプル曲は、わざと中低音域が濁りやすいような音域で打ち込んでみました。

プリセットから、Clean Pianoを選択。Suppressionの値を若干下げて、プラグイン前後で音量が変わらないよう、聴感上で音量が変わらないようゲイン調整しました。

①にある中低音域のもたつき感が、M-Clarityを使った②ではスッキリなくなっているのが分かります。中低音域がカットされるということは相対的に高音域が残るので、クリアな印象にも感じますね。

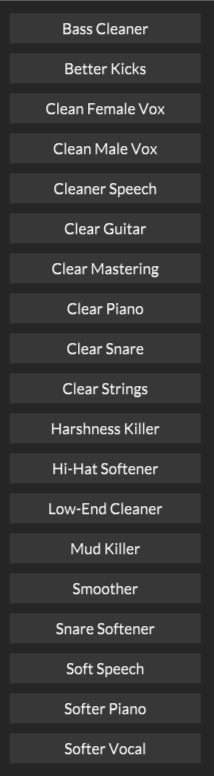

基本的には、プリセットを選択して、微調整で良いでしょう。数こそ多くないものの、想定された楽器や用途が分かりやすい構成です。

M-Clarityって、「何に使うんだ?」と思われる方は、上記画像をクリックして、拡大してご覧ください。

「ボーカルの中低域をすっきりさせること」も想定されていますね。

アコースティックギター

ここでは録音したアコースティックギターにかけてみます。

あえてマイクの近くで集音して、RECしました。近接効果(マイクに近くなると低音が増幅されて集音される効果)により、素材はもこもこして聞こえます。

これは、すごい。

④M-Clarityを使った音源は、低音のもこもこした感じがスッキリしつつも、低音弦の音の張りは失われていません。これをEQのローシェルフなどで対応すると、低音弦の活き活きとした感じが無くなってしまいます。

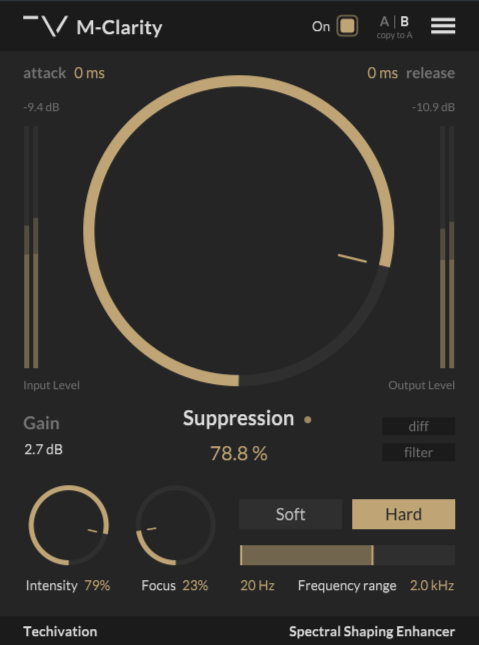

M-Clarityの設定に関しては、今回は自分で0から組み立てました。非常につまみが分かりやすく、操作しやすいのがM-Clarityの特徴です。

今回のポイントは、Frequency rangeを狭くして、Focusを上げたことです。

Focusは、値を上げるほど、レゾナンスが高い部分にのみ反応するようになります。つまりピンポイントで外科的に使用したいのであれば、Frequency rangeを狭くした上でFocusを上げれば良いのです。

【Ver. 1.1.0】LR/MSが追加に。(2023/6/29)

Ver.1.1.0で追加となった、LR/MS処理についても見ていきます。

画面下部に、LR/MS選択が追加されました。

上記画像のように、Sideへの効きを全開にした状態で、シンセベース音に対して使ってみます。

⑤に比べると、⑥は中低域の広がりが抑制されたような印象に感じるのではないかと思います。

このLR/MS選択を使えば、例えばステレオのピアノ音源の、左側の低域のみスッキリさせる。といった処理も可能ですね。

他社プラグインとの比較

M-Clarityはダイナミックレゾナンスサプレッサーというエフェクトに分類されています。

動的にレゾナンスを抑えるプラグインです。飛び出る周波数を感知して抑制するわけですね。

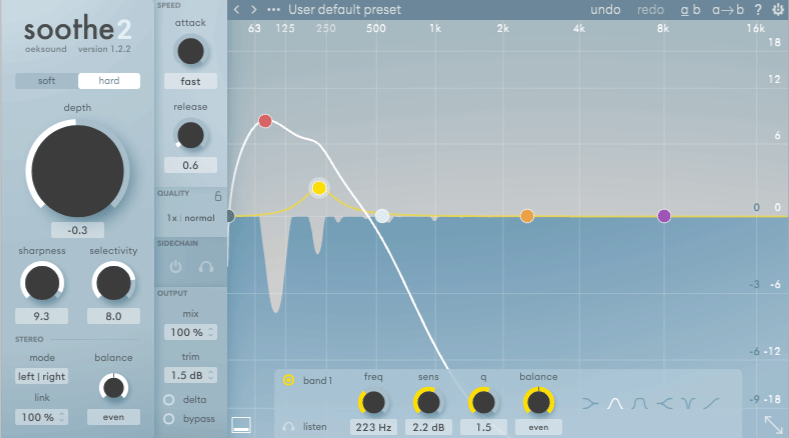

市場で有名なのはOeksound Soothe2でしょう。私も、ほとんど全てのプロジェクトに使っているプラグインです。

今回は、M-ClarityとSoothe2を比較してみます。

Soothe2とピアノで比較

次の設定にしてみました。

⑦Soothe2は、原音に近いながらも、だぶつきが減っている印象ですよね。低・中音域部分をカットしているのだから、M-Clarityと同じように、相対的に高音域がクリアに聞こえてきても良いように思うのですが、上記の設定ではそうはなっていません。

設定次第では、似せることもできるかもしれませんが、私にはうまく行きませんでした。

Soothe2とアコギで比較

⑧Soothe2の処理はうまくいったのではないかと思います。高音域は原音に干渉せず、低音域の濁りだけを取り除けました。

こうして聞くと、④M-Clarityは高音域がさりげなくキラキラとしているような印象を受けます。これは、M-Clarityの特徴と言っても良いのかもしれません。

*ゲイン調整については、GainMatchで数値上で揃えても比較が難しかったため、あくまで聴感上で行っています。

Soothe2との比較まとめ

操作に関して言えば、改めてSoothe2は難しいプラグインなのだという印象を受けました。パラメーターが多く、細かな設定ができる分、操作に迷いが出る&時間がかかるのです。

一方、M-Clarityは操作がかなり簡単で、中低音域をスッキリさせるという効果であれば、最短最速で操作できます。視覚的に見える部分が少ないからこそ、ノブにだけ集中できるというのはあると思います。

Soothe2が持つメリットももちろんあります。Soothe2は、帯域ごとにカット量の調整ができたり、超強力なサイドチェイン機能があります。私はSoothe2をサイドチェインとして使う方が多いくらいなので、ここは強調したい所です。

M-Clarityは、選択範囲が6,000Hzまでと制限があります。また、2023年6月5日現在はサイドチェイン機能がありません。(ただし、これらはTechivation社が意図したものです。余計なノイズを生まないためにサイドチェインを実装せず、高域の制御は同社のT-De-Esser Proを使用することを勧めています。)

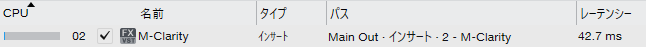

ちなみにレイテンシーは同じで、私の環境では42.7ms。

CPU負荷はM-Clarityが2%。Soothe2が1%と、ほぼほぼ同じような負荷でした。

>M-Clarityの金額を確認する 9/26まで全製品50%オフ!

>M-Bundle 60%オフ!

>Full Bundle 70%オフ!

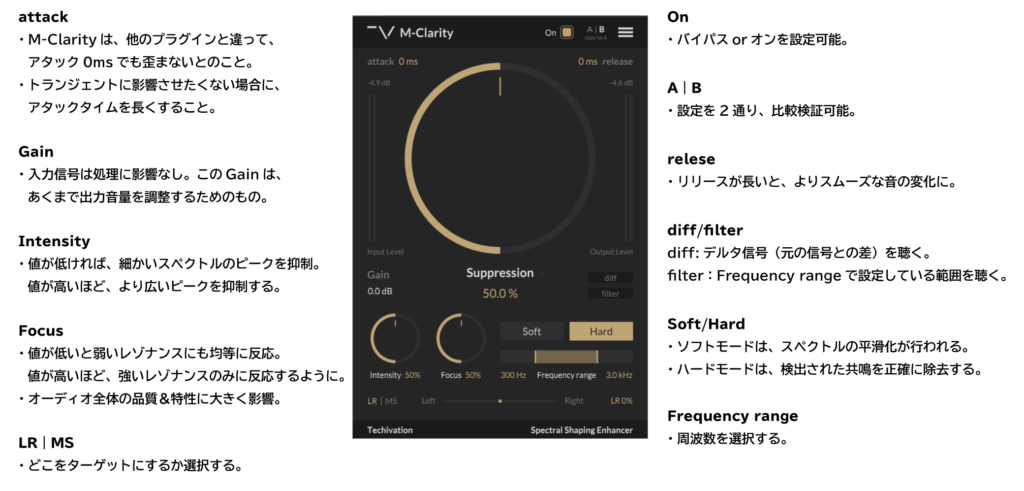

M-Clarityの操作説明

日本語画像マニュアル

英文マニュアルから抜粋して、下記の画像を作りました。

日本語マニュアルも、インストーラーに一緒に収録されていますので、ご安心を。

Techivations社による8つのTips

Techivation社の記事 M-Clarity Cheat Sheet #1 にて、M-Clarityの使い方Tipsが公開されています。

- ほとんどの場合は、ハードモードがおすすめ。ソフトはより微妙な調整をするためのもの。

- 狭い周波数帯域を選択する方が良い。精度を重視しているため、外科的な調整に適している。また、狭い周波数帯域を選択した方が、全体的な音のバランスが取れる場合もある。

- フィルターボタンから始めよう。問題のある帯域を特定することが大事です。

- ゲイン補正は大事。エフェクトを適用した後、ゲインを使って単純にラウドネスを上げることも可能です。

- よりラウドなマスターに役立つ。M-Clarityで不要なトランジェントを抑制することもでき、結果としてトラック全体のラウドネスを上げることもできます。

- ドラムはアタックタイムを遅く、リリースタイムを速くする。ドラムのように音の立ち上がりが大きなサウンドの場合は、アタック・リリース設定をすることで、パンチを維持できます。ただし、どちらも0msだとしても、M-Clarityなら歪みません。

- より大きな抑制のために、Focusの値を小さくしよう。Focus0%から、好みのサウンドまで徐々に増やしていくのがおすすめです。

- Intensity量の検討を。全体の仕上がりに影響を与えるので、様々な値に設定して、適切なバランスを見つけて下さい。

CPU負荷

レイテンシーはありますが、CPU負荷は低いです。

●PCスペック

- OS:Windows10 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:64GB

- DAW:Studio One6

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:1024samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

以上が、Techivation M-Clarityのレビューです。

プリセットには、ベース・キック・ボーカル・マスタリング……など、様々な用途が想定されています。

だぶつく低音が気になる素材で、EQやマルチバンドコンプなどではしっくり来ない場合などには、もってこいではないでしょうか。

中低音域のだぶつきをとるなら最短最速で、Soothe2よりも手軽で時間もかからずに作業が行える点も見逃せません。

デモもありますので、TechivationのHPで製品をチェックしてみて下さい。

>M-Clarityの金額を確認する

>M-Bundle 60%オフ!

>Full Bundle 70%オフ!

Techivationの他のプラグインが気になった方は、全プラグインレビューも参照下さい。

こんな作品、作ってます。