Techivation M-Compressorレビュー 動的にスレッショルドが変化する新感覚のコンプレッサー

アフィリエイト広告を利用しています。本記事が参考になった方は、ぜひリンクをご利用下さい。

Techivation M-Compressorは、周波数ごとに動的にスレッショルドが自動設定されるコンプレッサープラグインです。

- 今までにない新感覚のコンプレッサー

- 下方圧縮と上方圧縮が使える。

- 素材が馴染むサイドチェインコンプ

Techivationのプラグインは、ほぼ同じようなUIですが、M-Compressorは今までのUIとは別の新しいものになっています。

サウンドを聴きながら、M-Compressorに迫っていきましょう。

>M-Compressorの金額を確認する 1/5まで50%オフ!

>M-Bundle 74%オフ!

>Full Accesess BFセール86%オフ!

M-Compressorの特徴

M-Compressorのウリは2つあります。

- スペクトラルコンプレッション

- 通常の下方圧縮のほか、上方圧縮が備わっている。

順番に見ていきましょう。

スペクトラルコンプレッション

スペクトラルコンプレッションは、マニュアルを見ると次のように説明されています。

通常のコンプレッサーは、コンプレッサーのスレッショルドとの関係に基づいて全体の信号レベルを調整します。それに対して、M-Compressor は、全体的な信号レベルではなく、信号スペクトルを処理します。 個々の周波数は、スペクトラルスレッショルド曲線に応じたレベルに基づいて相対的に圧縮されます。

スペクトラルスレッショルドにより、M-Compressor はアーティファクトなしで動作できます。スペクトラルスレッショルドの形状は入力信号のスペクトル輪郭によって決定され、入力に応じて動的に変化します。 これにより、通常のコンプレッサーではありがちな低域の過剰な圧縮や高域の圧縮不足を招くことなく、スペクトル全体でバランスのとれた圧縮が保証されます。 また、入力信号の元々のトーンバランスも維持されます。

とはいえ、この説明では、具体的な動作が理解しづらいかもしれません。

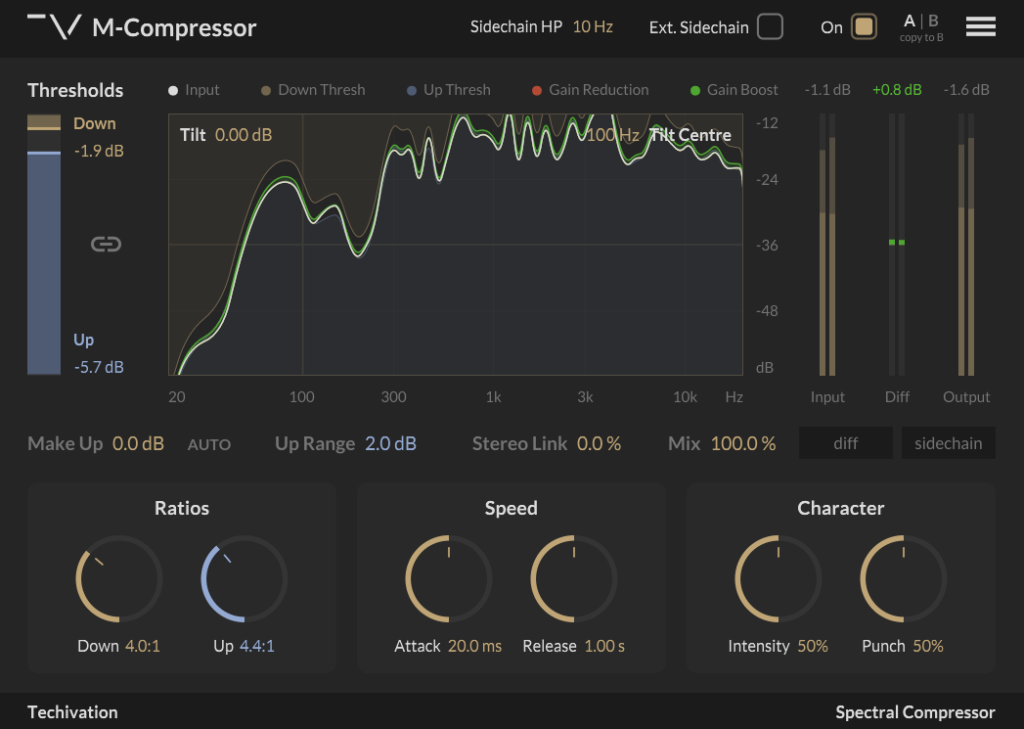

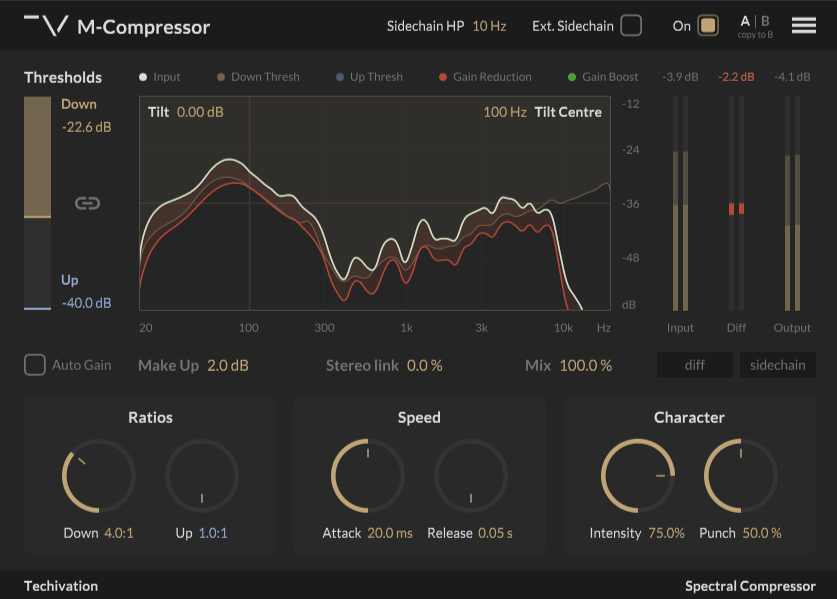

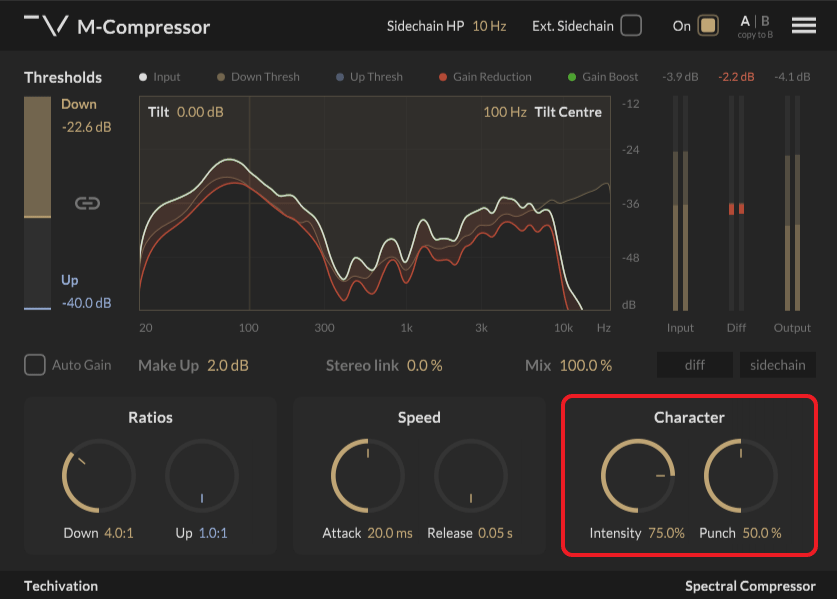

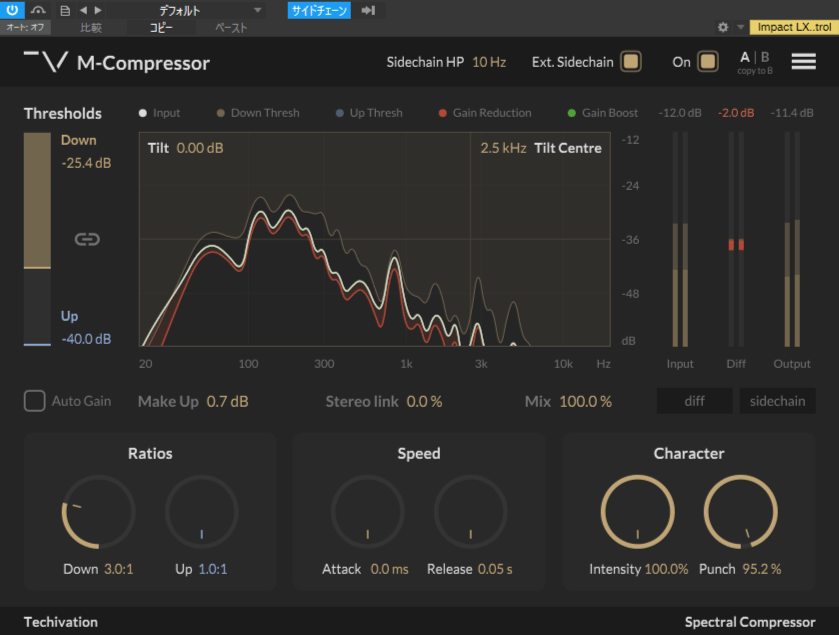

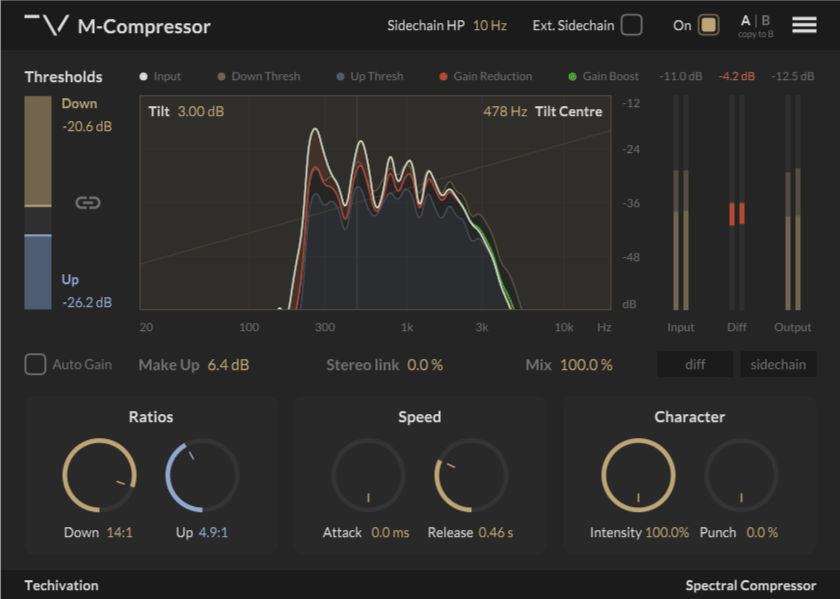

スペクトラルコンプレッションについては、M-Compressorの画面を見ると、動作が理解しやすくなるでしょう。M-Compressorは、コンプレッサーには珍しく、画面を大きく占める周波数アナライザーがあります。

薄い金色の線がDown Thresh、入力に応じて動的に変化するスペクトラルスレッショルドです。周波数ごとにスレッショルドが違うという意味がこれです。

通常のコンプの動作とはあまりにも違うので、私も最初は驚きました。サウンドを確認していきましょう。

次は、いろいろなコンプのかけくらべです。

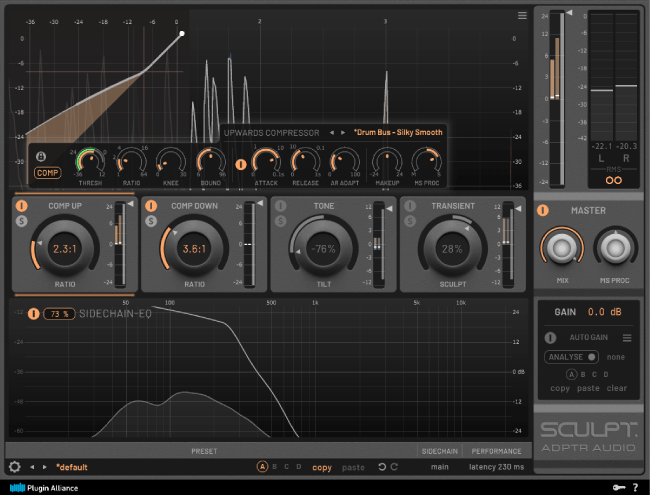

↓のファイルは、3回キックが流れ、それぞれFabfilter Pro-C2・Sonible Smart:Comp2・ADPTR Audio Sculptの順に、コンプがかかっています。(レシオ4.0、アタック20ms、リリース50ms、Make Up Gain+2dB。ニーはハード気味。リダクションが最大3dBになるようスレッショルドだけは変えています。)

設定の意図としては、ギュッと芯を出すような意味合いです。コンプレッサーは動作がかなり違うので、同じ設定での比較はあまり参考にならないと考えていますが、結構違っていて面白いですね。

しかしながら、M-Compressorは同じ設定にしても、あまりにも音が違います。

②と似たような設定値ですが、ギュッと芯がつまった印象は受けません。②のコンプたちとは、全く音が違うのが分かります。これはやはり、スペクトラルスレッショルドの影響でしょうね。(ちなみに、M-Compressorのリリースは、最小で0.05s=50msなので、デジタルコンプとしては割と長いです。)

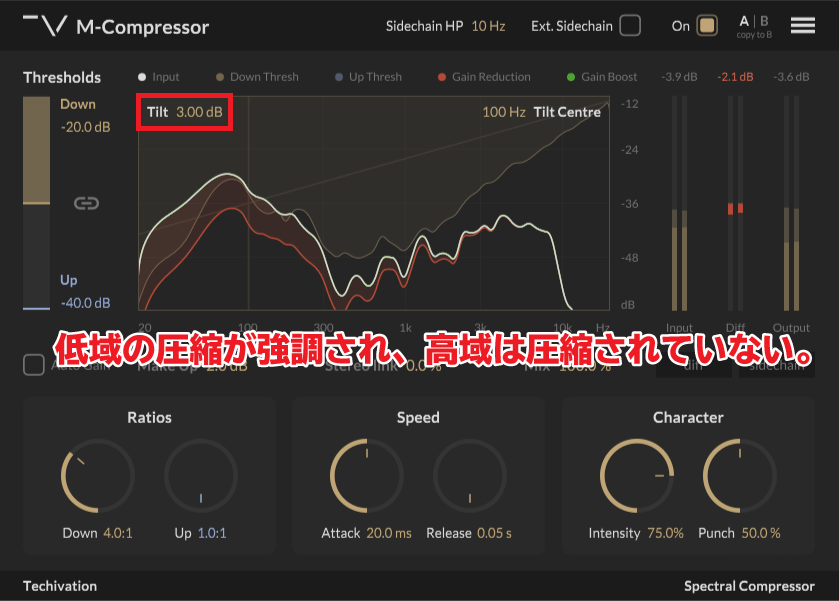

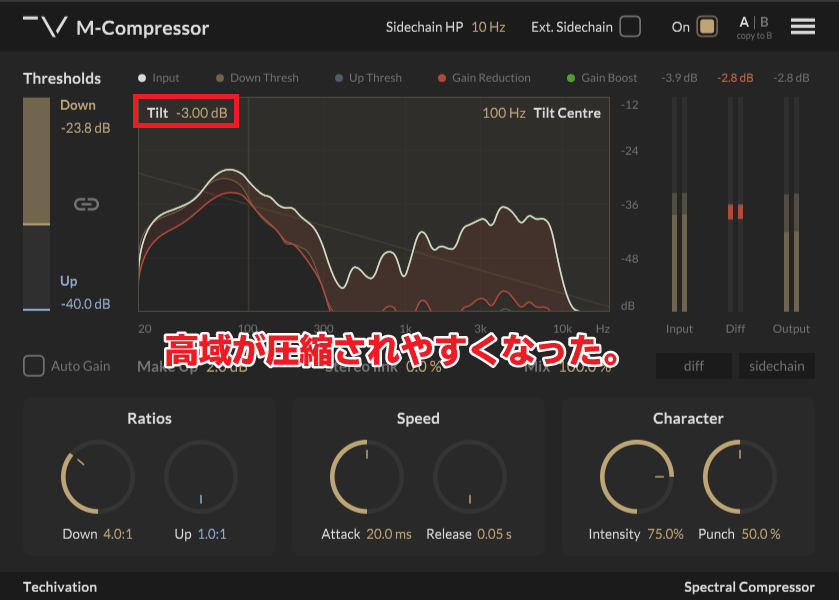

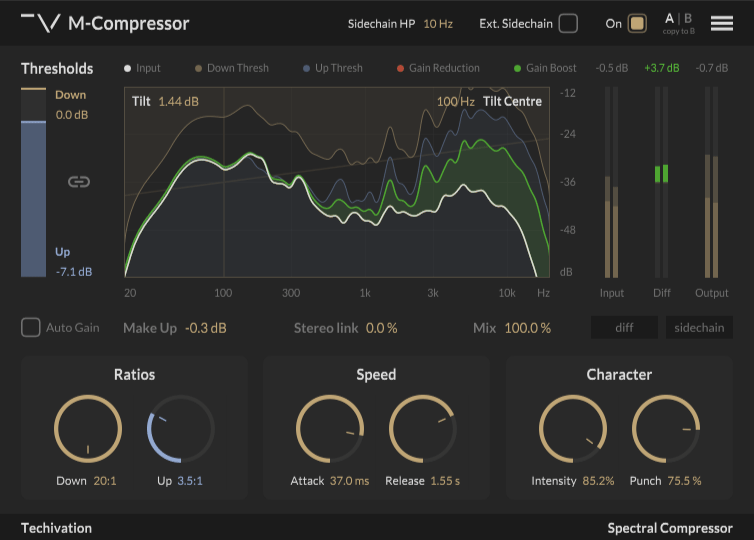

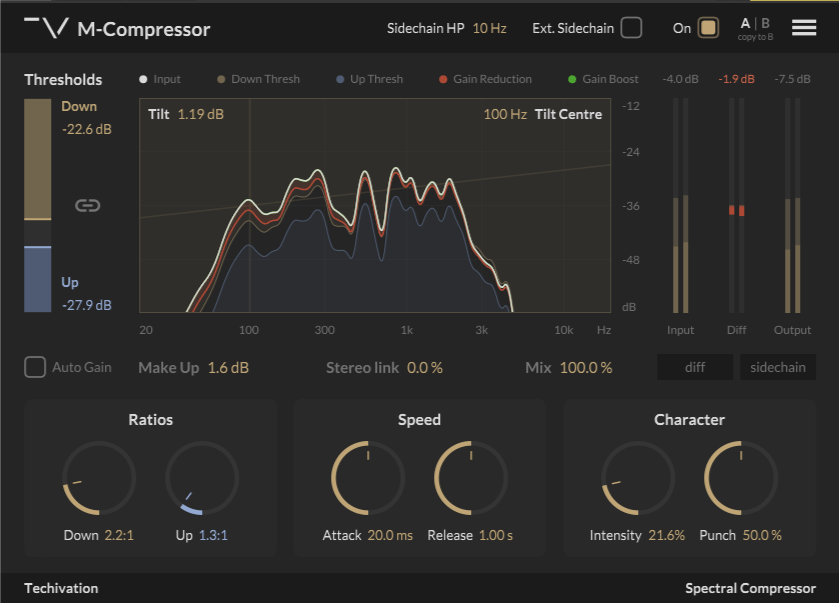

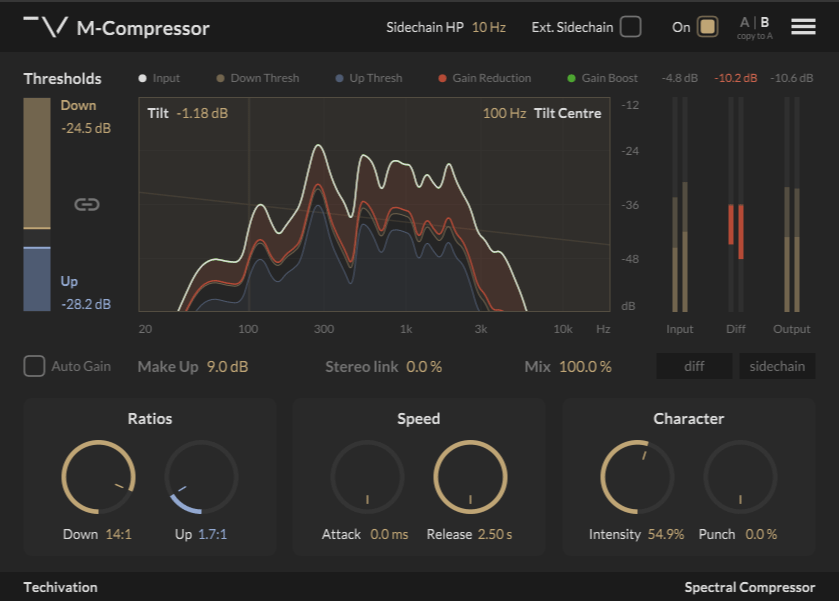

そして、いじっている中で見つけたのがTilt・Tilt Centreという数値。この値によって、より圧縮させたい周波数を調整できるのが、M-Compressorのウリだと言うことが分かりました。EQとは違った方法でカラーバランスを変えられるのです。試してみましょう。

キビキビと軽快なキックの音に変わったのが分かります。高域が圧縮されていない分、キリッとした音になっているわけですね。

逆に、Tiltをマイナス方向にすると……

今度は音がくぐもりましたね。

このように圧縮しながらカラーバランスを変更できるのが、M-Compressorの大きな特徴の一つです。

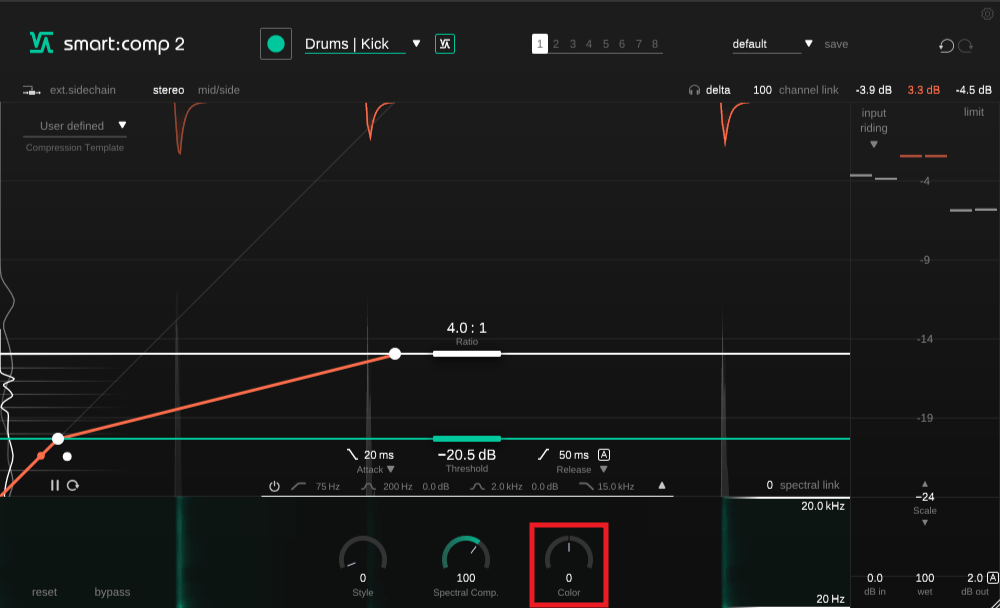

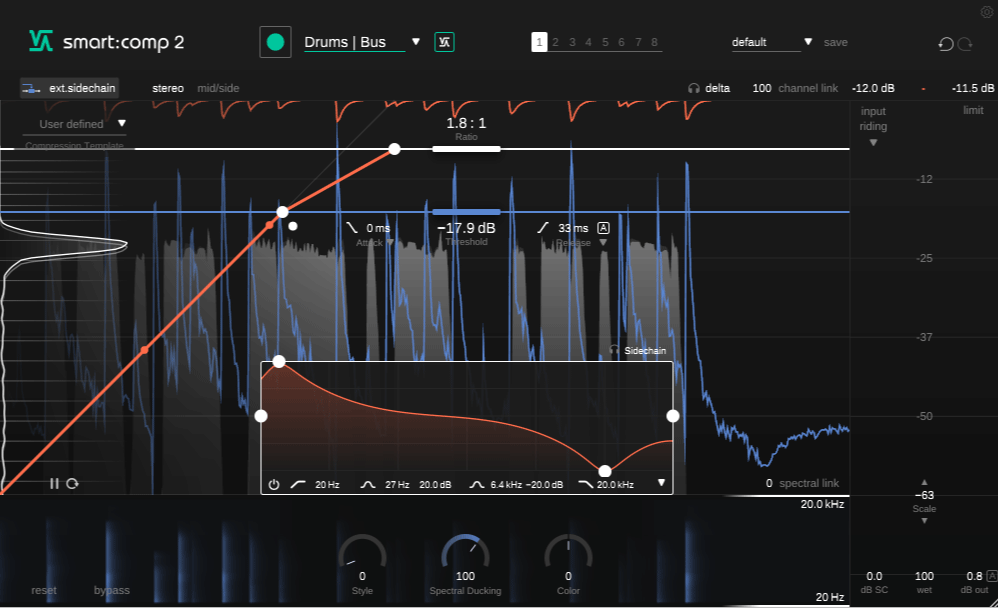

同じようにカラーバランスを変えられるコンプレッサーとして、Sonible smart:comp2があります。Colorで、圧縮する周波数帯を調整できます。

このキックの素材では、Colorの変化をあまり感じ取れないように思います。素材がキックだから、ということもあるとは思いますが、smart:comp2のカラーは微調整の意味合いが強く、M-CompressorのTiltは、大胆にカラーバランスを変更できるものと捉えられるでしょうか。

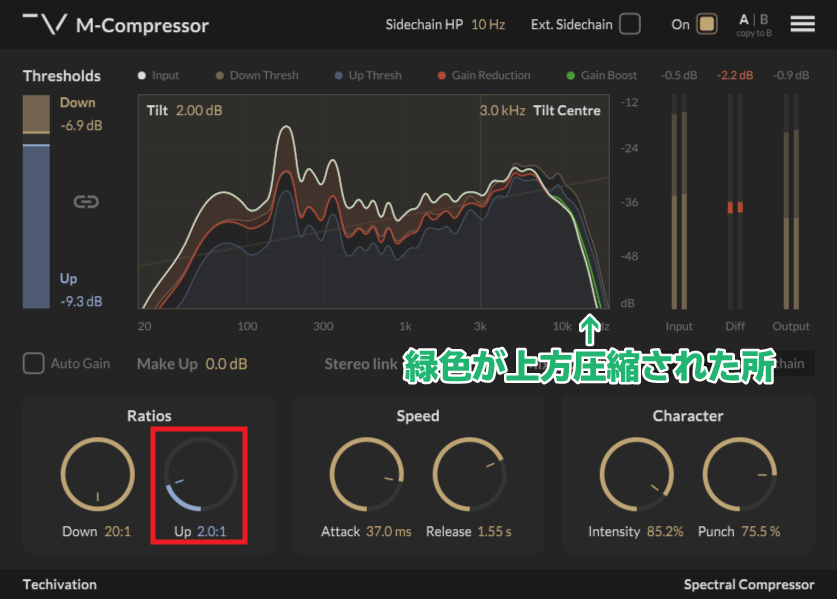

上方圧縮

通常のコンプレッサーが下方圧縮です。M-Compressorは、上方圧縮もできます。

Upward Compression(上方圧縮)は、マニュアルで下記のように説明されています。

信号レベルがスレッショルドを下回るとブーストされます。

これは、信号のアンビエンスを引き出したり、よりアグレッシブなサウンドの圧縮を実現したい場合に特に便利です。

実際に使って、試してみます。

⑧は、高域のアンビエンスが強調されているのが分かると思います。良い雰囲気ですよね。

ただ、気をつけるべきところもあって、音源の最後のノイズも増幅されてしまっています。これは元々のドラム音源に含まれる歪み音ですが、こうした音も上方圧縮されてしまうので、曲の最初と最後、ブレイクなどの部分では、Up Ratioをオートメーションで1:1にするなどの処置が必要になるでしょう。

⑧は、下方圧縮と組み合わせたものですが、次の⑨では、上方圧縮だけでも試してみました。

うまく使うことで、アンビエンスを面白く調整できる気がしますね。

ADPTR Audio Sculptにも、上方圧縮が組み込まれており、サイドチェインEQも付いていますが、やはり検出に効くものです。そのため、M-CompressorのTiltと上方圧縮を組み合わせたような、高域だけ多く上方圧縮がかかるような動作はしてくれません。(要するに全帯域が上方圧縮される。)

また、smart:comp2もスレッショルド以下を持ち上げる設定などもできるのですが、これまた使用感が全く違います。(全帯域に効きますからね。)

こうして見てみると、Tiltで圧縮効果を調整できるM-Compressorの唯一無二な機能が見えてくると思います。

M-Compressorの特徴

Punchノブ

画面右下に、Characterというパラメーターの枠があります。

Intensityは、ニーと最大リダクション量(*マニュアルには圧縮レンジと記載)を決定するものです。ハードニーなら数値を大きく、ソフトニーなら数値を低くします。

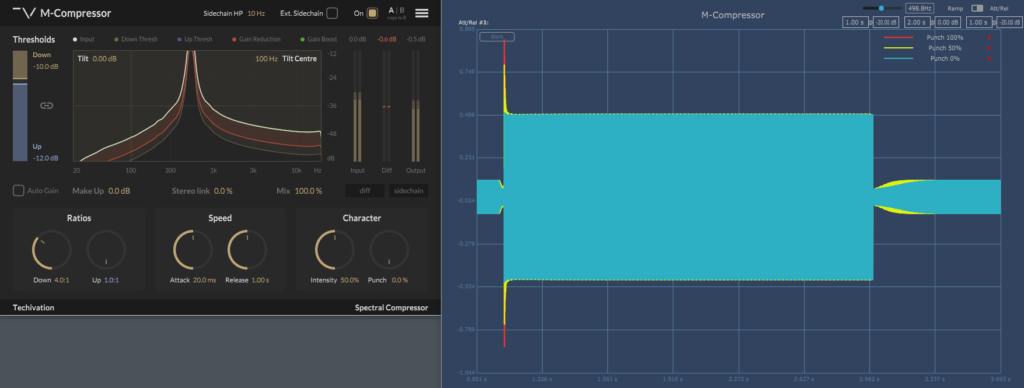

そして、その隣にあるPunch。このノブが面白いです。

Attack:20msとなっているので、アタックが残るわけですが、この残ったアタックを大きくしたり小さくしたりするのが、Punchの作用する所です。

Attack:0msの場合は、アタックが残らないので、Punchが0%・100%でも、私は違いを感じ取ることはできませんでした。

サイドチェイン

M-Compressorは、外部サイドチェイン入力にも対応しています。が、これまた、スペクトラルスレッショルドが影響するため、ちょっと独特なかかりになります。

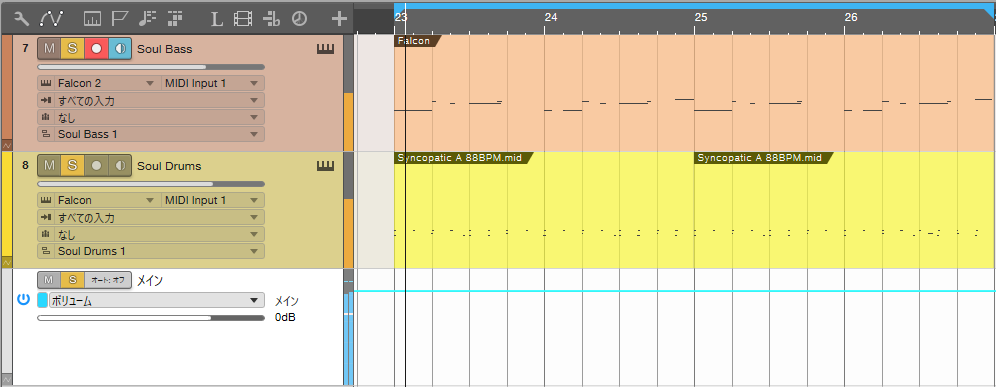

ここに、ベース・ドラムのトラックがあります。

ちょっと馴染みが悪い感じがするので、ドラムを外部サイドチェインのトリガーにして、ベースにサイドチェインコンプをかけていきます。

馴染んで一体感が出ていますね。

スペクトラルスレッショルドは、サイドチェイン外部入力の時でもトリガーのドラムではなく、M-Compressorを差したトラック(今回はベース)を基準に設定されます。

ベースを基準に設定されたスペクトラルスレッショルドに対して、ドラムの各帯域の音量が上回ったらコンプがかかる。という挙動です。

サイドチェインコンプといえば、私の中では、soothe2・smart:comp2、という二大巨頭プラグインがありましたが、違う選択肢としてM-Compressorが挙がってきた印象です。

試しにsmart:comp2のサウンドも聞いてみましょう。

⑫smart:comp2は、サイドチェインコンプとして、とても美しく圧縮してくれている印象です。Style・Colorで、音質もいじれます。

smart:comp2は、Releaseの値が50ms以下も設定できるので、時間軸の細かな設定に関しては、M-Compressorより優れている部分です。また、リダクションする周波数帯域も選択可能です。

その上で、改めて⑪M-Compressorと比較します。

やはり、⑪物凄く良いんですよね。この楽曲、使っている音源も相まってイナタいですが、よりイナタさが増している気がします。(ちなみにTiltを使うと、質感も変化させられます。)

smart:comp2は調整しても、わりとカッキリかかる硬いサウンドの印象ですが、M-Compressorは柔らかく変化するイメージがあります。

どちらが良いと決めつけることは正直難しく、素材やジャンルによって、どちらも使用する場面がありそうだな。というのが、現在の感想です。

Auto Gain

オートゲインボタンは、継続して調整し続けるため、付けっぱなしにせずに調整の際だけ使うことが推奨されています。

オートゲインを数秒ONにしてから、OFFにするのがおすすめだと、TechivationのHPで紹介されていました。

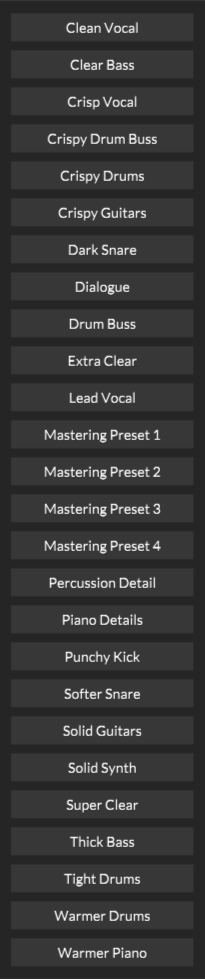

M-Compressorのプリセット

M-Compressorのプリセットは、

- ボーカル

- ベース

- ドラムバス

- スネア

- キック

- マスタリング

- ピアノ

などが収録されています。

2Mixにも使えるということですね。

公式HPのサンプル音源でも、2Mixに使った例などが聞けますので、聞いてみて下さい。

色んな楽器で試してみた。

ピアノ

まずはピアノを試してみます。

⑭は自分で設定したものです。Tiltをプラス方向にしているので、若干低域の方が強くかかる設定になっており、クリアな印象になっていると思います。

出だしの一番低い鍵盤をわざと叩くように弾いたのですが、⑭では、自然に収まって聞こえますね。

次は、プリセットからWarm Piano。Up Ratioだけ少し下げ、Make Up GainをAuto Gainで設定しています。

⑮は、リダクションもかなりかかっているのですが、その分Make Up Gainが上がっています。Tiltがマイナスの値のため、高域ほど強くリダクションがかかっており、丸い温かな音に変わっている。ということですね。

コンプレッサー一つでここまでトーンカラーが変わるという衝撃がありますね。

シンセ

次はシンセです。

プリセットのSolid Synthを、EDITしました。

Tiltをプラス方向にして、くっきりとした音にしました。

また、Upward Compressionのおかげで、リバーブがパッドのように浮き上がって聞こえます。面白いですね。

ちなみに、Attack・Releaseの設定値は、Down Compressionにのみ作用します。

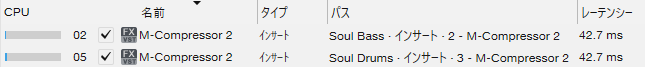

CPU負荷

M-CompressorのCPU負荷は2~5%で、他のデジタルコンプに比べると少し重たいです。(Pro-C2:0%、smart:comp2:2~3%、Sculpt:2%)

●PCスペック

- OS:Windows10 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:96GB

- DAW:Studio One6.5

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:1024samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

Techivation M-Compressorのレビューは以上です。

コンプレッサーとしての挙動が、従来のものとは大きく違うため、今も狐につままれたような不思議な驚きがあります。本記事は、触った直後に書いていますので、現時点でどれだけ使える場面がありそうかは、まだ判りません。一つ言えるのは、通常のコンプとは使用感が違いますから、かなり面白い使い心地のプラグインであることは間違いないということです。

マニュアルや公式HPなどで語られているように、「あらゆるタイプのサウンドにおいて歪みのないダイナミックな処理を保証します。」ということですから、私自身今後、様々な素材に対して使ってみて、後日追記もしていこうと思います。

ぜひデモってみてくださいませ。

*追記:ピーク制御に向かない(2025/5/6)

「スペクトラル処理は、ピークレベルのコントロールには向かない。」ということがTechivationの公式ページ(AI-Compressor)でも言われています。(詳しい解説については、ChatGPTの解説をご覧ください。)

つまり、スネア・キックなどの立ち上がりが大きな楽器の正確なピークコントロールには向かないということですね。なるほど、なんでこんなに音が違うのかと思ったら、そういうことか。

ただ、ピークを押さえることを目的にするのではなく、音作りを目的にするなら十分使えます。ただ私的には、やはりM-Compressorのようなスペクトラル処理をするコンプの場合は、声や音程楽器に使うのが良いかと考えています。

>M-Compressorの金額を確認する 1/5まで50%オフ!

>M-Bundle 74%オフ!

>Full Accesess BFセール86%オフ!

Techivationの他のプラグインが気になった方は、全プラグインレビューも参照下さい。

こんな作品、作ってます。