Fabfilter Pro-C2レビュー 圧倒的な視認性&柔軟性!

本記事が参考になった方は、ぜひリンクをご利用下さい。

Fabfilter Pro-C2は、抜群の視認性を持つ傑作コンプレッサープラグインです。

様々なパラメーターを柔軟に変更可能で、かゆいところに手が届きます。

本記事では、各種ノブをどう活用すれば良いか、ヒントを交えながらレビューをお届けします。

>Pro-C2の金額を確認

>Essential Bundle

Fabfilter 記事一覧

製品一覧 Plugin Boutique|SONICWIRE

Pro-C2の視認性の良さ

Pro-C2の一番の特徴は、視認性の良さです。

順番に解説していきます。

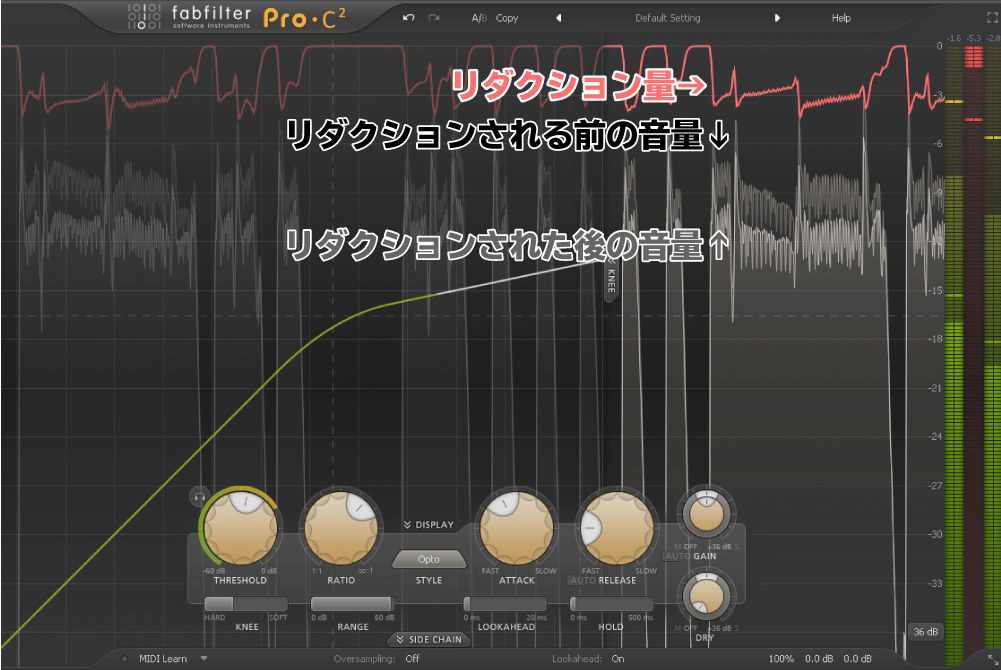

リダクション量がひと目で分かる!

コンプレッサーにおいて、私が一番大切な値だと思うのはリダクション量(圧縮量)です。

スレッショルドやアタックなどのノブを操作する上で、一番の指標になるのがリダクション量ですから。

リダクション量がグラフで一目瞭然なPro-C2は、ノブ操作しやすいコンプレッサーと言えます。

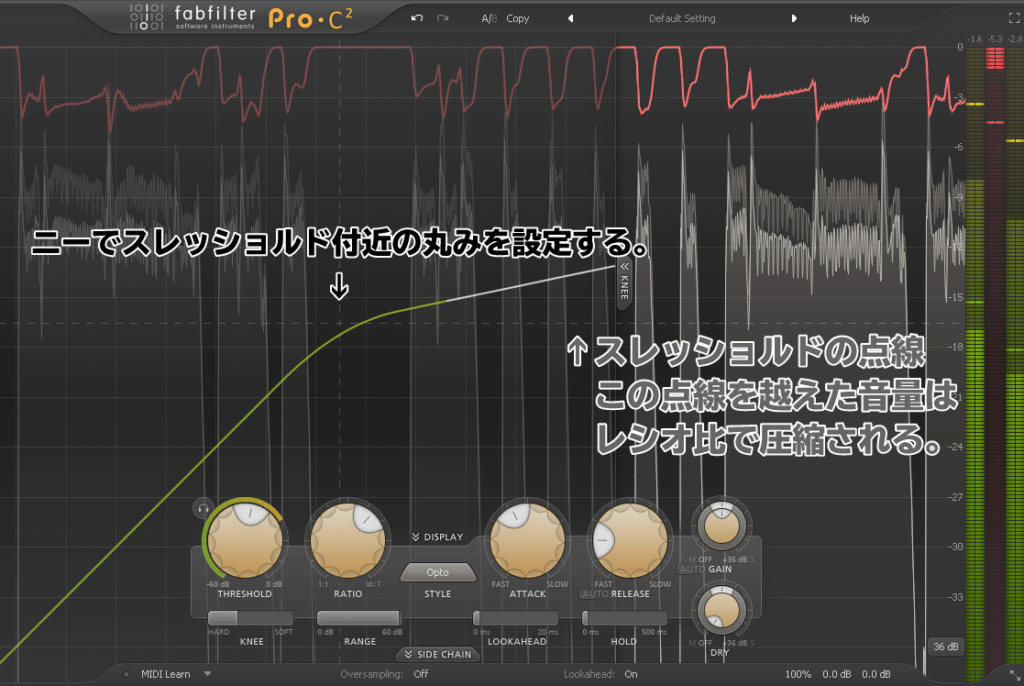

スレッショルド・ニーも視覚的!

スレッショルド・ニーなどもグラフで一目瞭然です。

まずスレッショルド(THRESHOLD)。点線より大きな信号に対して、コンプがかかるというのがグラフから分かりますね。

そして、ニー(KNEE)。スレッショルド付近の丸みを設定します。画像の交点が、ニーが0の時の位置です。上の画像は、スレッショルド-16dB・ニー6dBですので、スレッショルド-16dBの前後3dB(-19~13dB)の範囲で丸くなっています。

ソフトニー(ニーの値を増やし、よりグラフが丸くなった状態)だと、サウンドは透明になりやすい反面、スレッショルド以下の信号にも対しても、緩やかにコンプがかかります。

逆にハードニーにすると、突き抜けて大きな音に狙いを定め、ピンポイントでコンプをかけられる反面、パンチの効いた音になります。

ソフトニー・ハードニーの音の違いを聴いてみましょう。モニター環境推奨です。

バイパス → ソフトニー40dB → ハードニー0dB

*レシオ3:1 アタック5ms リリース100ms

分かりやすいように、リダクション量を多めにしています。

特にスネアの余韻を聞くと分かりやすいですね。

ソフトニーは余韻後まで圧縮されたままで、ハードニーは圧縮から音が戻り元気な音に聞こえます。

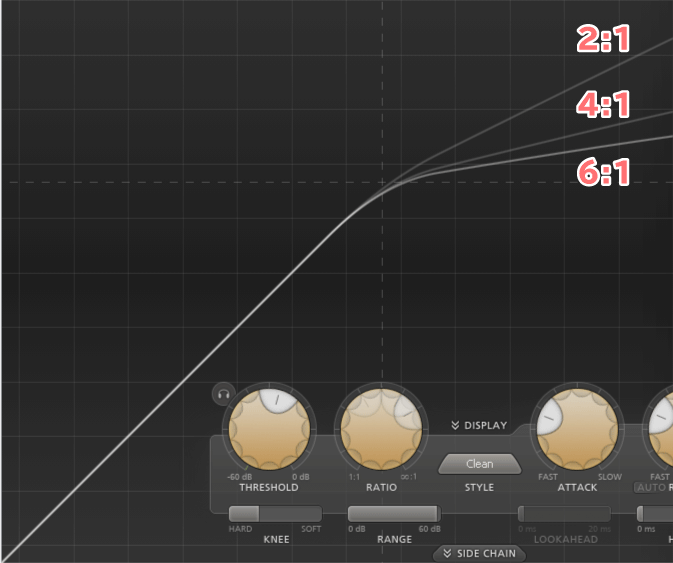

レシオは角度で確認

レシオは、圧縮比です。レシオを上げると、だんだん角度が急になります。

一般的には、レシオを高くするほど、コンプ感が強調されたサウンドになります。

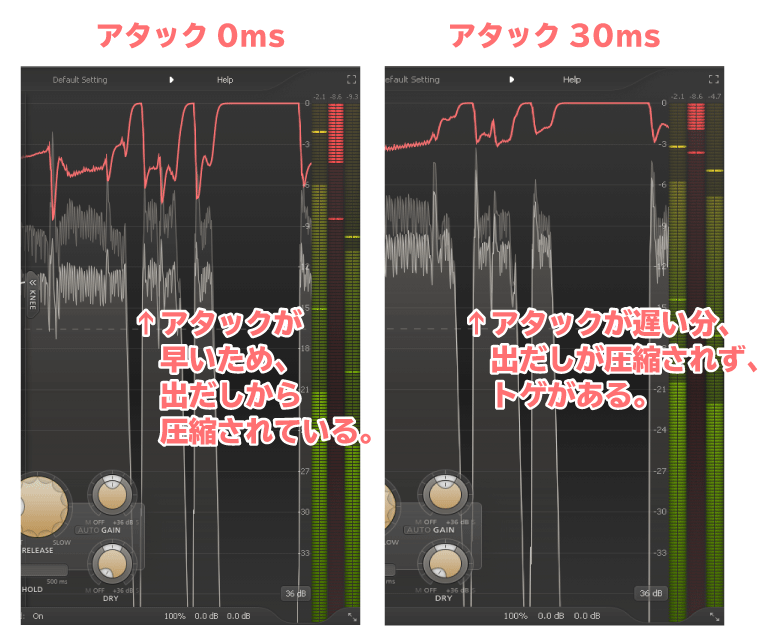

アタックが見える!

アタック(ATTACK)は、音量がスレッショルドを越えてから、どれだけの時間をかけて圧縮させるかです。

グラフから読み取ってみましょう!

聴き比べてみましょう!

③の方が、出だしが圧縮されず、ベースを指で弾いているニュアンスが残っているように思いませんか?

リリースも見える!

リリース(RELEASE)は、音量がスレッショルド以下になってから、どれくらいの時間をかけて圧縮から回復するかです。

⑤は、音の出だしが圧縮されているため、音がボケて芯がなくなっている感じがしますよね。

トラックにコンプをかける場合は、次の音にかからないくらいのリリースに設定するのが基本です。(*逆にバスにかける場合は、ずっと圧縮され続けるリリース設定にする場合が多い。)

リリースは、AUTOの設定もあるので、分からない場合は任せてしまいましょう。

Pro-C2の圧倒的な視認性の良さが伝わりましたでしょうか?

同じように見えるプラグインもあれど、Fabfilterの合理的かつスタイリッシュなデザインで、とにかく見やすいため、本当におすすめです!

コンプを学ぶMix初心者・中級者には特におすすめできますね。

Pro-C2は柔軟な設定が可能

Pro-C2は、音作りの柔軟性も大したものです!

8種類のコンプスタイル

コンプは8種類の中から選べます。

Clean:オールラウンダー(何にでも使える)。歪みが比較的少ない。

Classic:ヴィンテージ機材っぽいコンプ。多分FETタイプ。

Opto:光学コンプ。アタックが遅く、非常にソフトなニー。

Vocal:ボーカル向け。ニー・レシオ固定。*計算したらレシオは3.75でした。

Mastaring:透明で歪みが非常に少ない。アタックは早いが、リリースはとても遅い。

BUS:バス処理に最適。一体感を増すグルー効果に期待。

Punch:伝統的なアナログ感で、どんなサウンドにも合う。

Pumping:オーバーなポンピング、ドラムやEDMに最適。

ここで疑問になるのが、「アタック・リリース・レシオ・ニーなどは、ノブで操作可能なのに、コンプスタイルを変える意味とは? どういうこと?」と言うこと。

例えば、Optoコンプは、ソフトなニーと書いてあります。

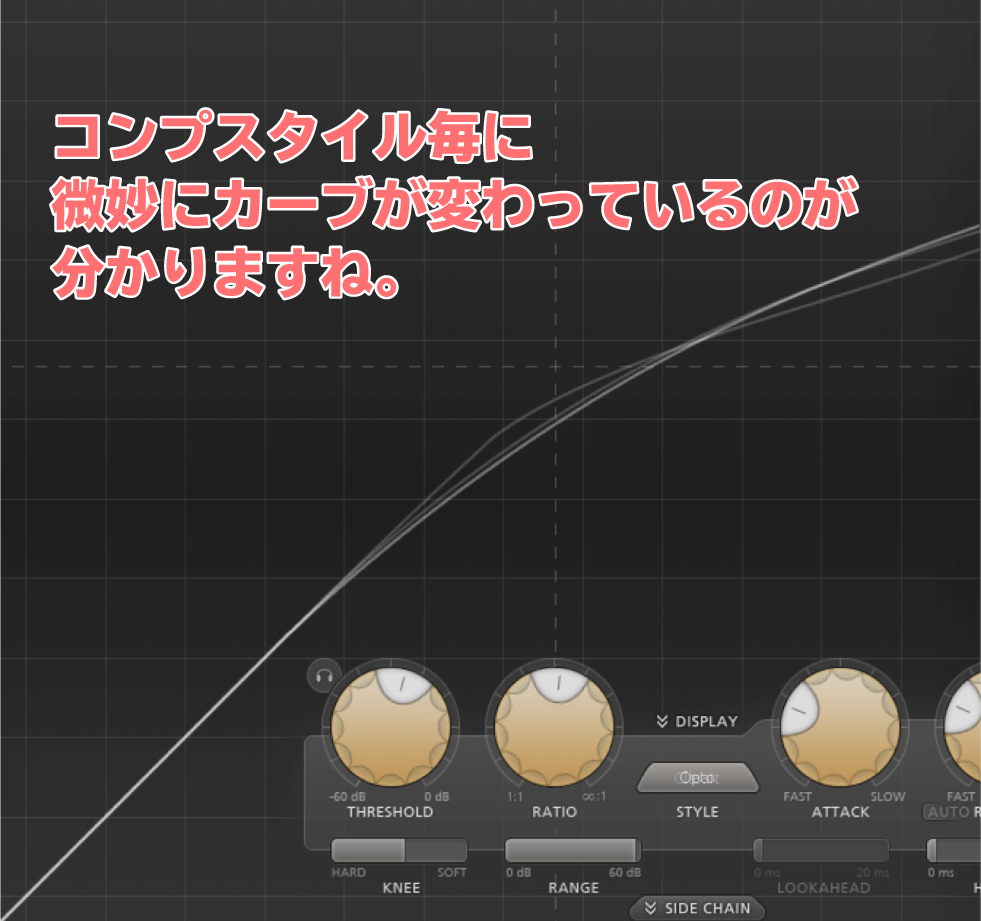

Clean・Classic・Optoのニーを画像を重ねて比べてみます。

つまり、スタイルによってノブの数値の効き方が変化するのです。

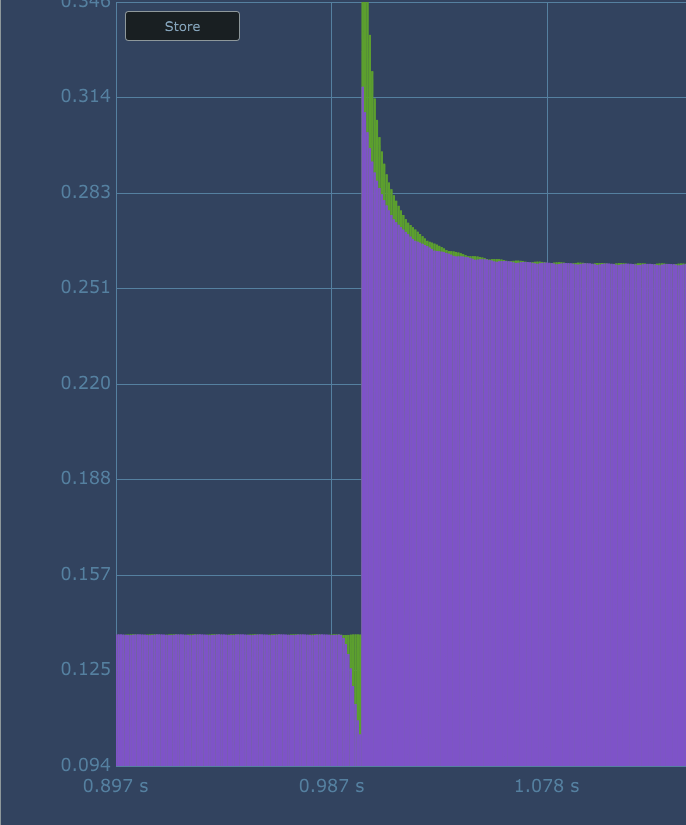

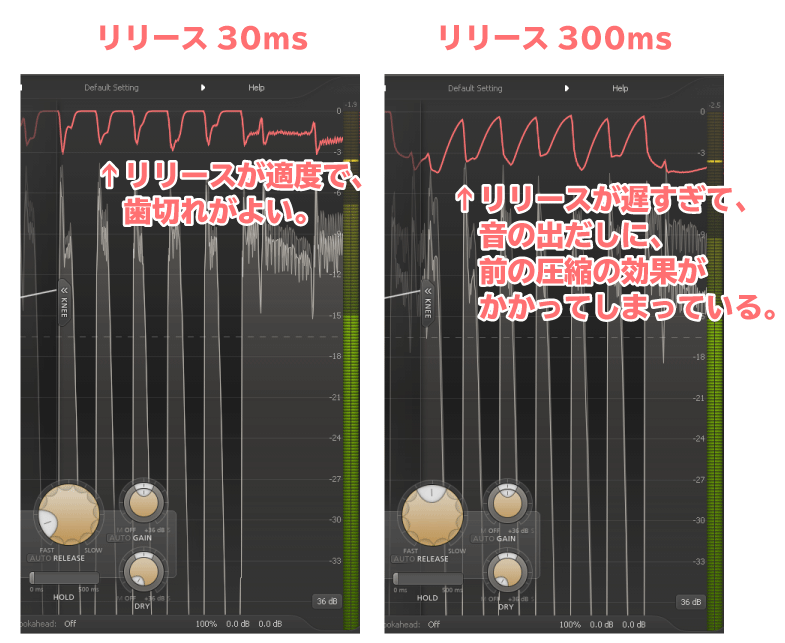

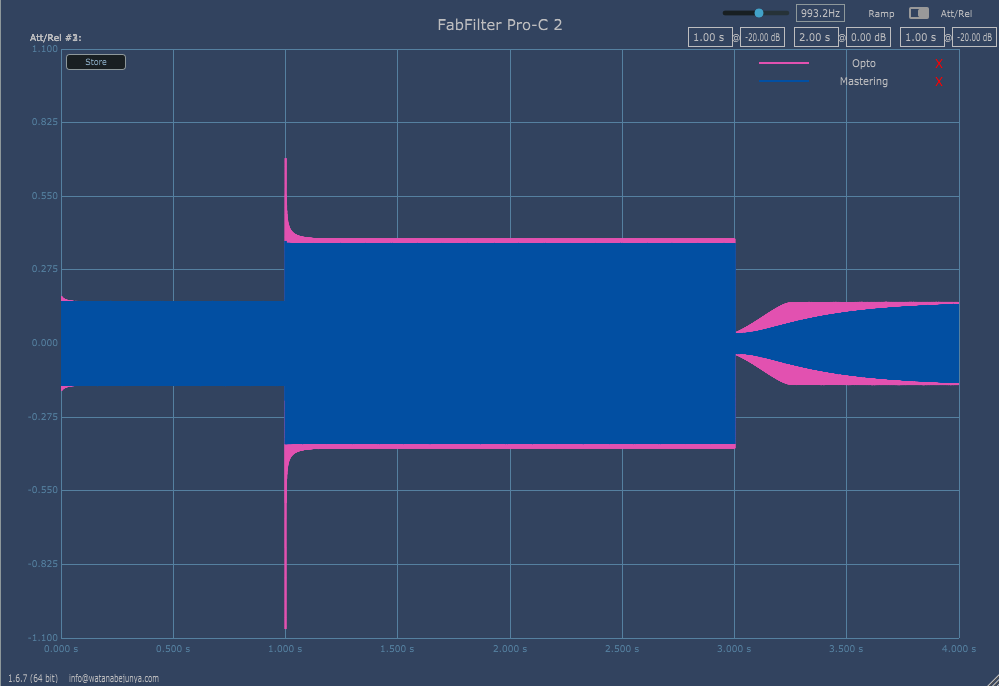

アタックが遅いOptoとアタックが早いMasteringを、アタック0msに固定して、かかりを比べてみます。

0msなので、音が大きくなったらすぐに効果がかかりそうな気がしますが、Optoコンプはアタックが遅いため、圧縮が遅れトゲが出来ているのが分かりますね。

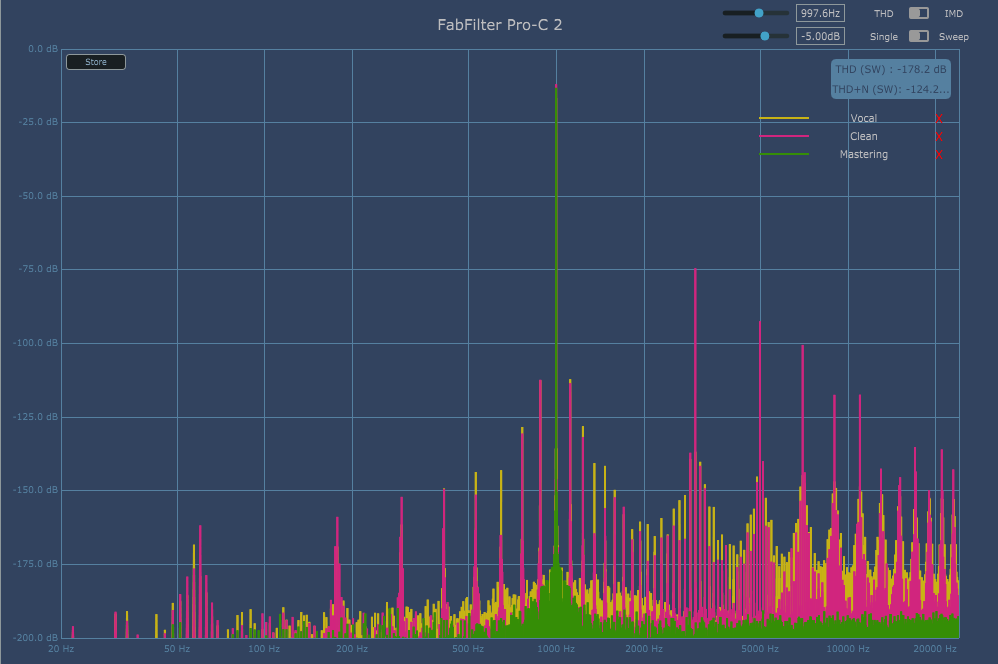

ほとんどのコンプレッサーは、音を圧縮する代償として歪みが生まれます。この歪みの違いも、コンプスタイルによって変わります。

例えば、Vocal・Clean・Masteringの歪みを比べると、次の画像のようになりました。

Vocalはかなり歪みが多いですよね。この歪みが足されることで、より抜けやすいボーカルサウンドになるということなのでしょう。(Cleanも、名前ほど歪みが少ないわけでなく、適度に歪んでいますね。)

一番大切なのは耳で聴き比べて「あ、格好良いサウンドになった!」と判断してスタイルを選ぶことです。

私は整音処理する時には、Cleanを使うことが多いです。

ルックアヘッドで何が起こるか。

Pro-C2には、Lookahead機能(先読み機能)が付いていますが、使うと先読みしてコンプを開始します。

次の画像のように、音が大きくなる前から圧縮するなども可能です。

トランジェント(音の立ち上がり)を「これでもか!」と叩きたい時に使うことで、音を引っ込ませることが出来ます。

ルックアヘッドを使う際には、音の立ち上がりと同時か、ほんの少し前から始めることが多いかと思います。

サイドチェインEQで狙いを定める。

サイドチェインEQは、下部のボタンをクリックすることで表示され、効果がONになります。

サイドチェインEQは、検出する信号に対してEQをかけるというものです。

具体的にどういうシチュエーションで使うか見ていきましょう。

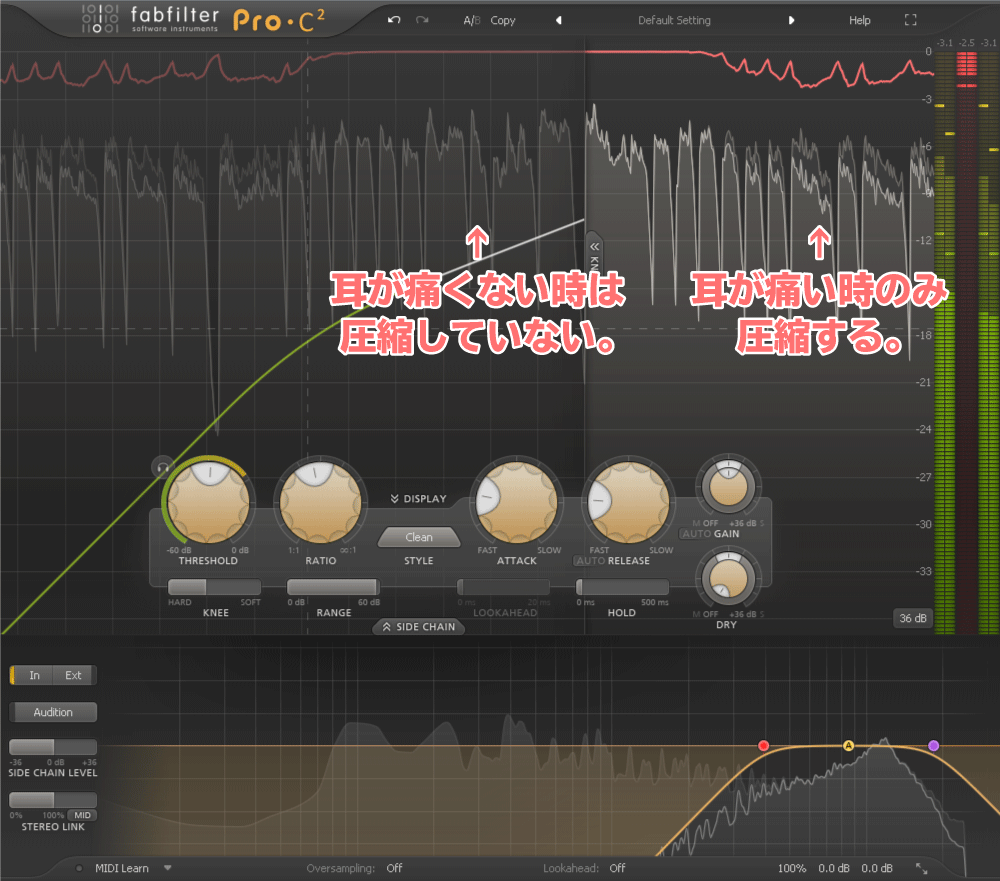

次の4小節のサンプル楽曲のシンセリードに注目して聴いてみて下さい。レゾナンス高めのフィルターが、LFOで周期的に動くことで、時折耳が痛い成分が出てきています。

対策には色々な方法がありますが、今回はサイドチェインEQを使って、耳が痛い時だけ、コンプを掛けて音量を抑えるというアプローチを取ってみます。

まずサイドチェインEQで、耳が痛い部分を確定させます。オーディションボタンを押すと、EQの範囲内だけが聞こえるようになります。

この状態で、スレッショルドに引っかかるように設定をすると次のようになりました。

⑦は、フィルターが高音域に行った時だけ音量が下がり、耳が痛くなくなっているのが分かると思います。

サイドチェインEQは、あくまで検出前にかかるEQであり、圧縮自体は全帯域にかかります。一部の帯域だけ操作したい場合は、マルチバンドコンプかダイナミックEQを使う必要があります。

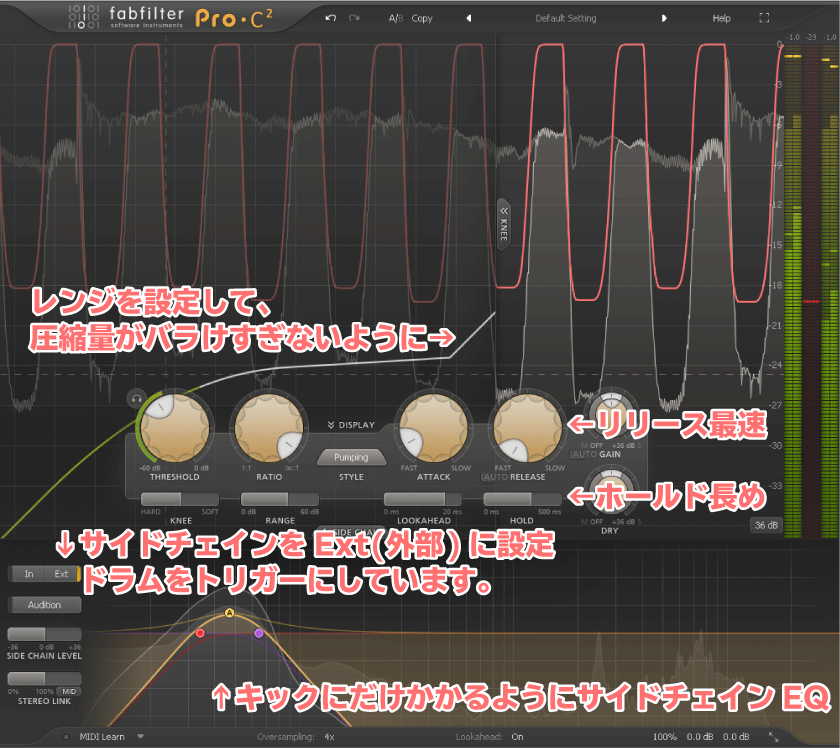

RangeとHold

レンジ・ホールドは、他のコンプレッサーではあまり見かけないパラメーターだと思います。

レンジは、リダクションの最大量を制御できます。例えば、6dBに設定すれば、どんなにスレッショルドを上回っても、6dB以上のリダクションが起きません。

ホールドは、リダクションがピークに達してからの持続時間を制御します。マニュアルによれば、少し加えることで透明感が増すとのこと。また長時間にするとポンピング効果が簡単に得られます。

レンジ・ホールドを使ったテクニックを見てみましょう。

次の音源は、ベース・ドラムだけの2トラックです。

ドラムのキックをトリガーにして、ポンピングさせています。

リリースを最速にしてからホールドの設定をすることで、圧縮から戻るタイミングを自分で決めることができます。

Pro-C2 Tips

Pro-C2を使う上で、知っておくと得なことをご紹介します。

基本的にはAUTO GAINを外すべし。

AUTO GAINを使うと、元の音より大きくなる場合が多く、「音が良くなった!」と勘違いしやすいです。

そのため、基本的にはAUTO GAINを使わないようにしましょう。

デフォルトではオンになっているのでオフにして、バイパス・コンプ後の音量が、聴感上大体同じになるように手動でゲイン調整する方が良いです。(1:1で音を出力することを、ユニティゲインと言います。)

手動でやるのが面倒くさい場合は、LetiMix / Gain Matchという19$(約2,500円)のプラグインを使うことで、簡単にユニティゲイン化できます。

2種類のパラレルコンプ

パラレルコンプは、元の音とコンプ後の音を混ぜる手法です。

Pro-C2内でパラレルコンプを使う方法が2種類あります。

- 原音(ドライ音)を混ぜる方法

- MIXフェーダーを使う方法

まず、ドライ音を使う方法は次の通り。

ドライ音を徐々に足していくか、ドライ音を0dBに設定してからコンプ処理した音を足していくかは、その時々です。

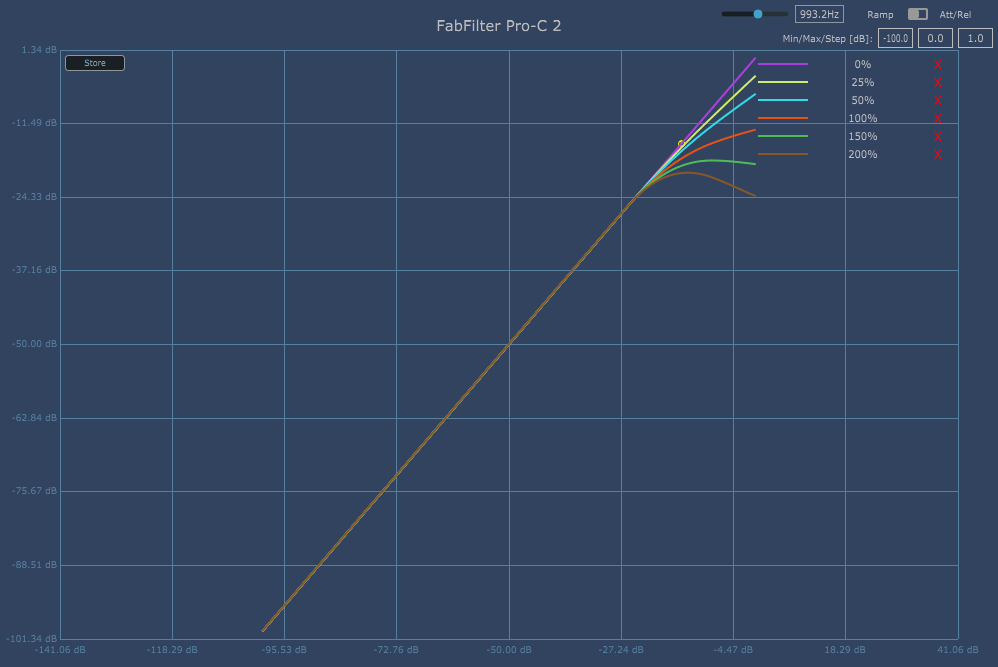

MIXフェーダーを使う方法は、右下のウィンドウを開けて操作します。

このMIXフェーダー、0~200%までの設定が可能で、100%以上にするとコンプの効果が高まります。

上記、2つの方法は音が変わってきます。

次の画像は、MIXを60%にしたものと、MIX100%でDRY音を-6dBまで上げたものです。ドライ音を足したことで、ゲイン自体が上がっているのが分かります。

どちらの方法を使うかは好みで良いのですが、聴き比べる場合はA/BテストやGain Matchを使ってユニティゲインを調整して行いましょう。

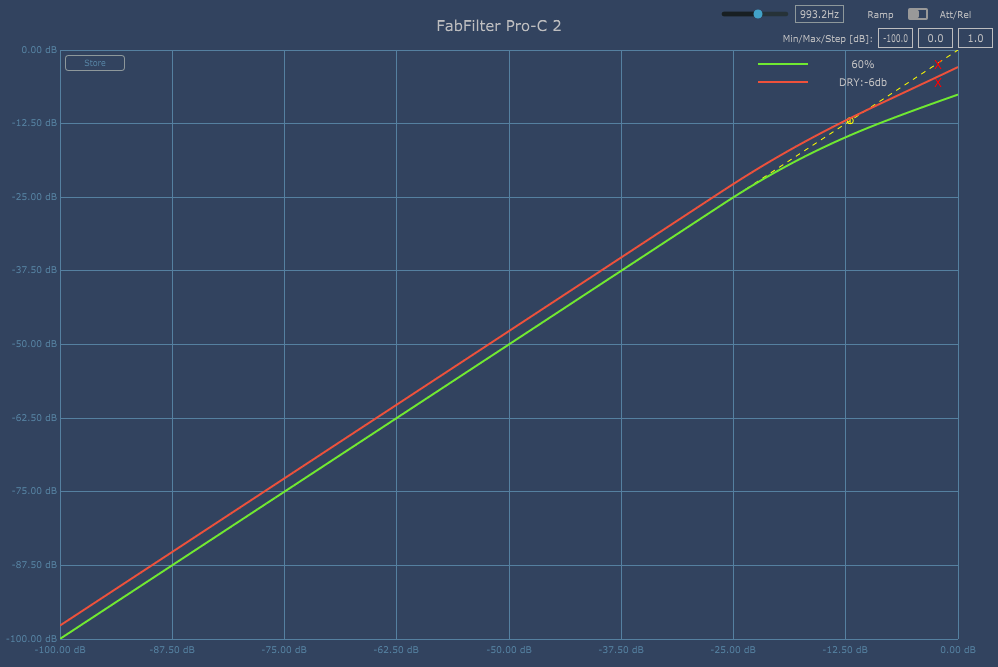

オーバーサンプリングの効果はいかに?

「オーバーサンプリングを使えば音が良くなる。」というのが、なんとなく理解としてありますよね。一体何が起こるのでしょうか?

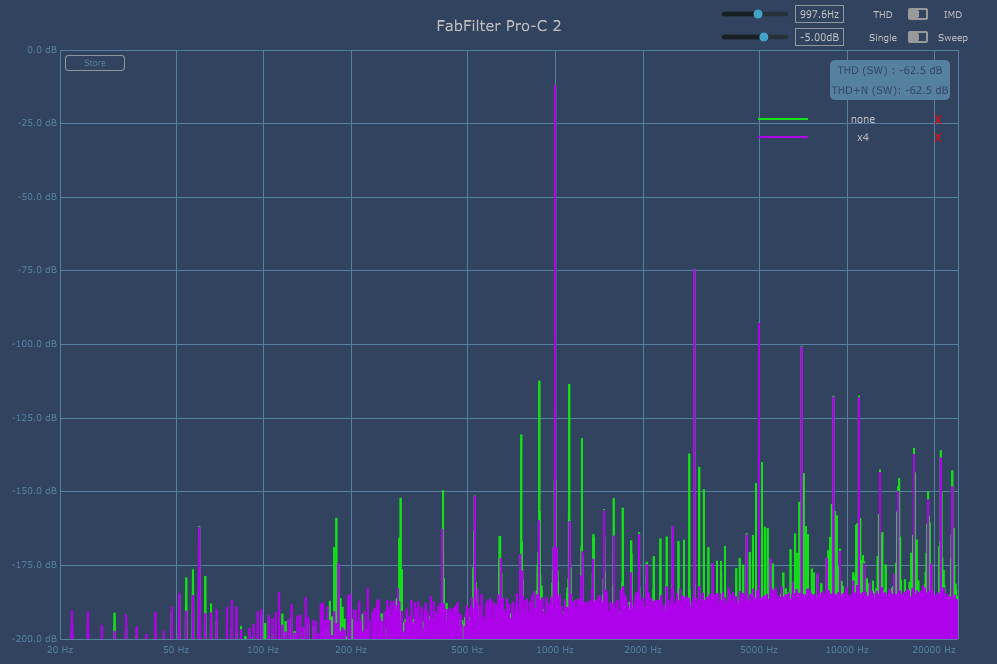

次のグラフは、コンプスタイルがCleanの時の、オーバーサンプリングなしと4倍の歪み具合を比べたものです。

オーバーサンプリングをすると、歪みの量が減っていますよね。

この減っている歪みは、エイリアシングノイズ(折りたたみノイズ)と言われるもので、オーバーサンプリングをすることで減らすことができます。

⑨の方が、高音域が透き通って、活き活きしているように聞こえますね。

逆に言えば、音をなまらせたい時には、オーバーサンプリングをあえて使わないのも選択に入ります。

Hi-Fiで、くっきりとしたサウンドを作る際には、オーバーサンプリングを上げた方が良いですね。そこまでCPU使用率に大きな変化はありません。

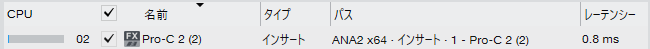

CPU負荷

かなり軽いです。

オーバーサンプリングなしなら0~1%という所でしょうか。

●PCスペック

- OS:Windows10 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:64GB

- DAW:Studio One5.5

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:512samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

Pro-C2を買うなら

DAW付属以外の初めてのコンプ。他の選択肢はある?

DAW付属以外の初めてのコンプで私がおすすめするなら、Fabfilter Pro-C2か、Sonible Smart Comp2です。

Smart Comp2は、AI処理・帯域を細かく分けた自然な圧縮が売りです。「コンプをAIに任せて、作曲に集中したい。」という方や、自然なサイドチェインコンプが欲しい方におすすめです。(詳しくはレビュー記事を。)

一方、Fabfilter Pro-C2の売りは、圧倒的な視認性・柔軟性で、コンプを自分で理解・操作できるようになりたい。という方に、猛烈におすすめしたいコンプレッサーです。

言うなれば、使うことで成長できるプラグインがPro-C2です。

Pro-C2である程度音作りすることが出来るようになれば、他のコンプレッサーも難なく操作できるようになりますよ。

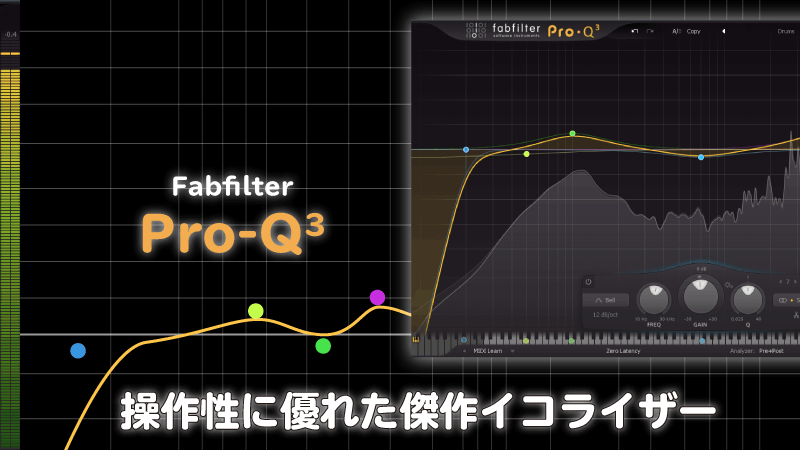

バンドルがおすすめ

Pro-C2を買う時は、Pro-Q3、Pro-R2が一緒についてくるFabFilter Essentials Bundleもおすすめです。私自身も最初はこのバンドルを買いました。

ミックスをする上で必須のイコライザー・コンプ・リバーブ3点セットなので、DAW付属のプラグインの次の1手としては申し分ないラインナップです。

>Essential Bundle 6/5夕方まで33%オフ!

Pro-Q3・Pro-Rのレビューも行っているので、ぜひご覧ください。

まとめ

以上が、Fabfilter Pro-C2のレビューです。いかがでしたでしょうか?

- 視認性がとにかく良い!

- 柔軟な設定で、したいことができる!

この2つの売りがとにかく強力です。

Pro-C2以外にも、色々なコンプレッサーを導入していますが、それでも自然と手が伸びる魅力に溢れたプラグインです。

>Pro-C2の金額を確認

>Essential Bundle

Fabfilter 記事一覧

製品一覧 Plugin Boutique|SONICWIRE

こんな作品、作ってます。