Fabfilter Pro-Q4 レビュー スペクトラル処理追加!大進化の傑作EQプラグイン

本記事が参考になった方は、ぜひリンクをご利用下さい。

DTMプラグインEQ界を席巻したPro-Qシリーズの最新作Pro-Q4が、2024年12月12日に発売となりました。

- 優れたUIが、さらに進化!

- 新機能多数搭載:スペクトラル処理・歪みモード

- ダイナミックEQも、アタック・リリース調整可能に。

業界水準ゆえに、大注目のEQプラグインです。

サウンドも聴きつつ、Pro-Q4に迫っていきましょう。

Fabfilter 記事一覧

製品一覧 Plugin Boutique|SONICWIRE

Pro-Qシリーズの概要

Pro-Qシリーズは、優れたUIと操作性で、EQの覇者としても名高いプラグインです。

動作は軽快で、やりたいと思った操作が思いのままにできるのが一番のウリでしょう。

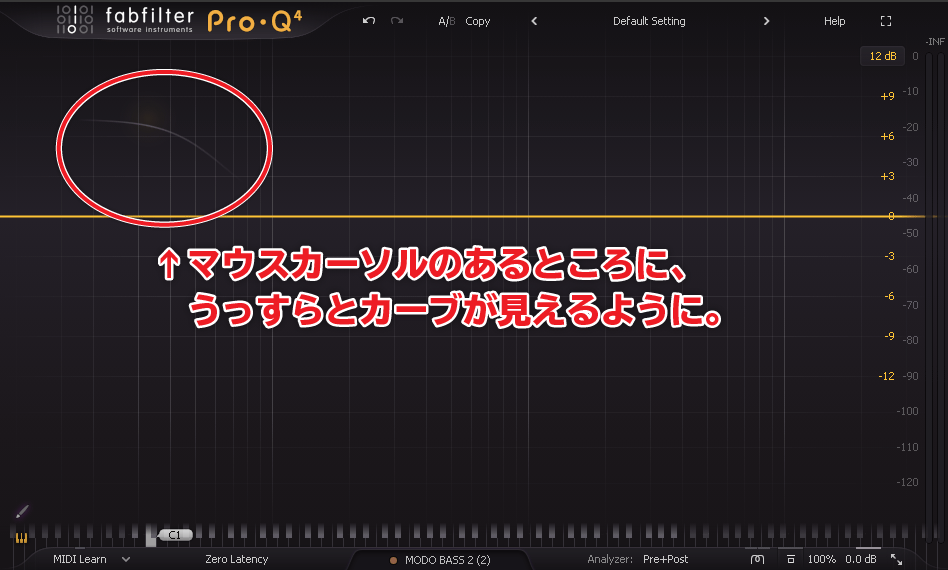

ただでさえ使いやすかったPro-Q3がますます進化して、Pro-Q4となりました。私が感動したのは、細かなUIの変化です。

この状態で、左クリックするだけで、ノードが作成されます。場所によって、ハイパス・ローパス・ノッチ・ベルと、自由自在に設定が可能です。

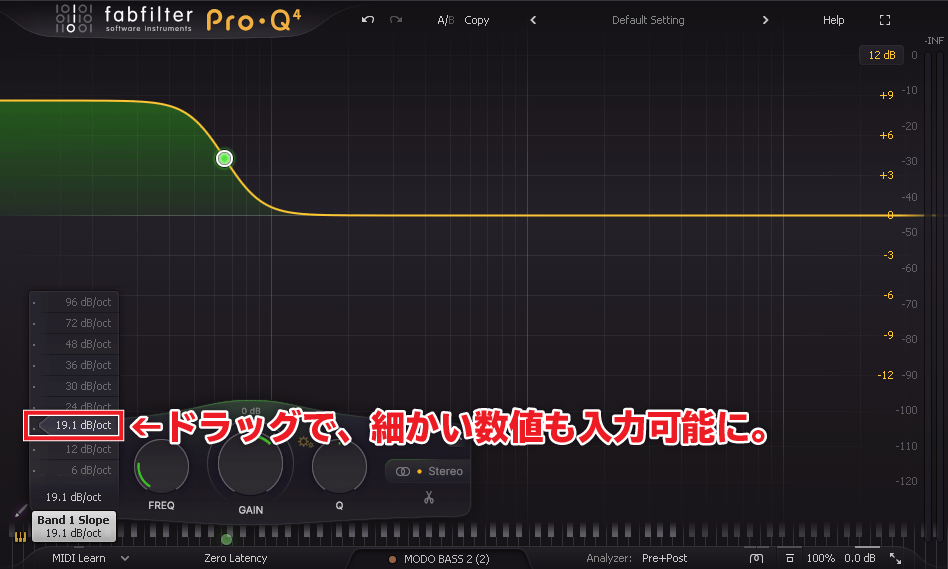

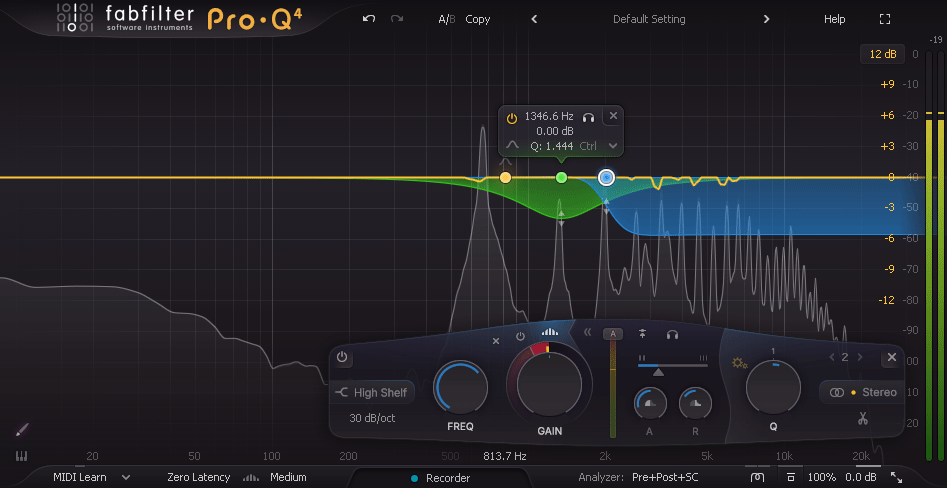

Band Slopeは、決められた値以外の細かな数値設定ができるようになりました。

画面下部の鍵盤も、黒を基調としたものになっています。

最近は、少し野暮ったく見えてきたPro-Q3が、Pro-Q4で一気にスタイリッシュになったような印象。まるで、少年が大人になったかのような。

操作感も、ヌルヌルかつ、スパッ!っと動き、非常にワクワクする手触りになっています。

新機能

EQスケッチ

デフォルトで開いた状態から、ドラッグするだけで、EQカーブを描ける機能です。

わざわざ、左下にある鉛筆ボタンを押す必要はありません。デフォルトで開いた状態から直接描けるとなれば、頻繁に使う機能になるかもしれません。

少し触った感じ、結構大雑把に追従するため、直接ドラッグしてカーブを作りたいという方も、引き続きいるように思います。

以下は、マニュアル和訳です。

EQ Sketchは、特定の設定を持つ多くのバンドや非常に正確なバンドを追加するためのものではありません。まず最初にグローバルなカーブをスケッチし、いくつかの初期LP/HPフィルター、ベル、シェルフを追加して、素早く簡単に始めるためのものです。

本当に便利なのかどうかは、今後使い込んでいく必要がありますね。

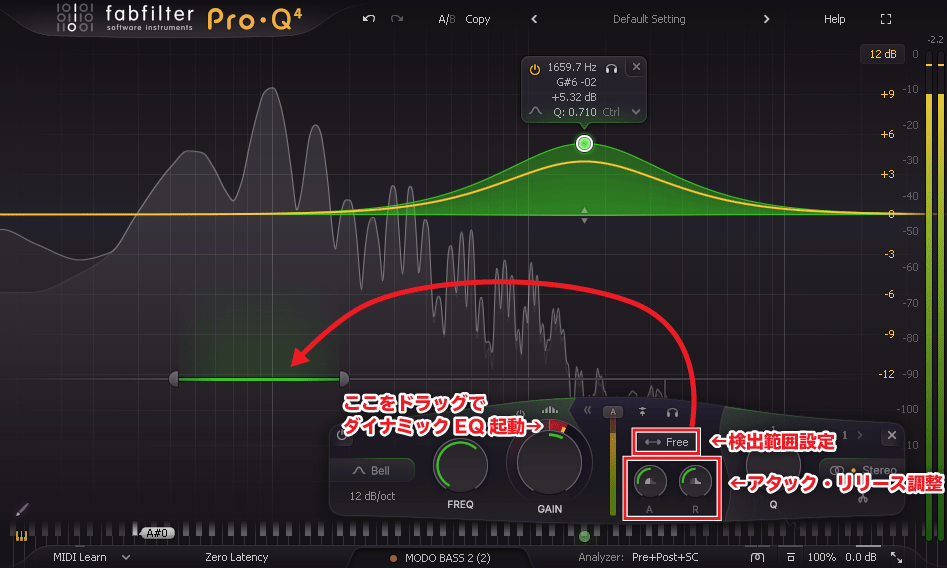

ダイナミックEQの強化

ダイナミックEQが強化されました。

Pro-QシリーズのダイナミックEQはプログラム依存で、入力されるオーディオによって、アタック・リリース・ニーなどが自動的に決まるようになっています。が、Pro-Q4では、アタック・リリースの調整ができるようになりました。

検出範囲も設定できるようになりましたね。

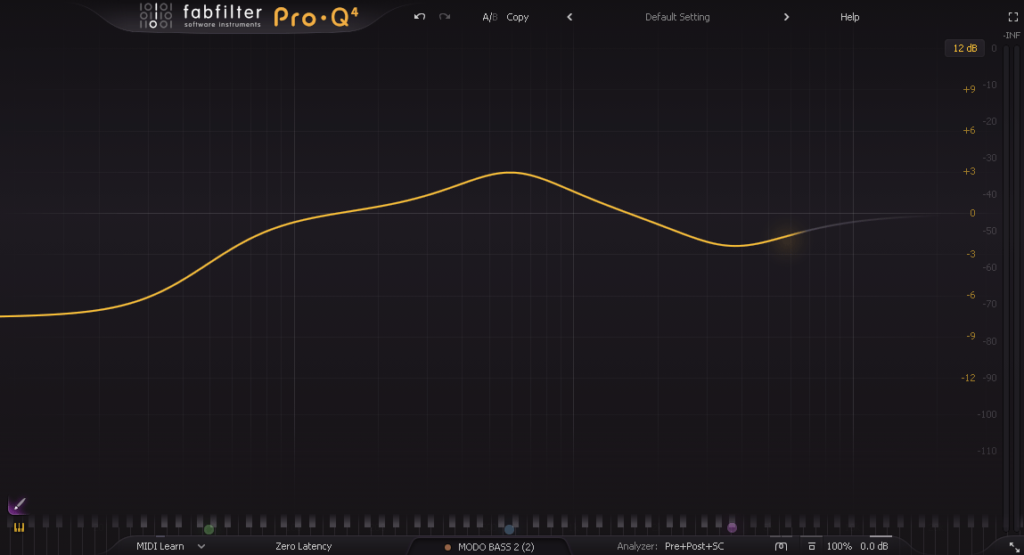

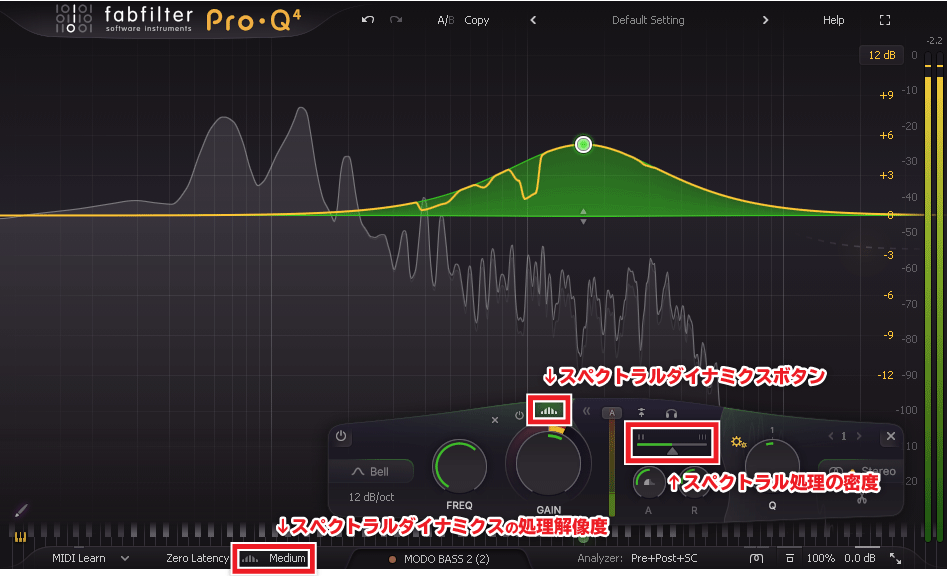

スペクトラルダイナミクス

また、多くの人が注目しているのが、スペクトルダイナミクス機能だと思います。

飛び抜けている帯域を細かく動的にカット or ブーストし、耳に痛い帯域を抑えたり、逆により癖強な音に仕立てられる機能です。Soothe2やTechivationプラグイン各種、最近では多くの他社も追従しているレゾナンスサプレッサーに近い機能ですが、Pro-Q4の場合はブーストが可能です。(使うかどうかは、今のところ分からないけど。)

スペクトラルダイナミクスボタンを押すか、「Alt+Shift+クリック」でノードを作成することで使えます。

スペクトラルダイナミクスは、リニアフェーズ(線形位相)で行うため、画面下部に処理解像度が記載されています。処理解像度がVery High以上の時は、スペクトラルダイナミクスは使えません。

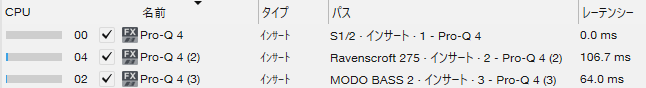

起動すると、処理解像度に応じたレイテンシーが発生します。

私の環境だと、「Low:64ms Medium:106.7ms High:192ms」と、Lowでも、Soothe2やTechivationなどのスペクトラル処理が必要なプラグイン(42.7ms)よりも、長いレイテンシーが発生します。一つで106.7ms以上は、正直きついですね。

Thresholdの設定も可能ですが、スペクトル処理の場合は、オートを使った方が楽だとと思います。Techivationのプラグインは特にそうですが、素材の音量を検出材料にせず、入力素材に応じた処理を行ってくれると、Thresholdのオートメーションを書いたりせずに済み、楽なことが多いと思います。

キンキンとした笛の音を題材に、聴き比べを置いておきます。

同じ設定は不可能なので、あくまで参考ではありますが、Pro-Q4もレゾナンスサプレッサーとして、普通に使える出来だと思います。

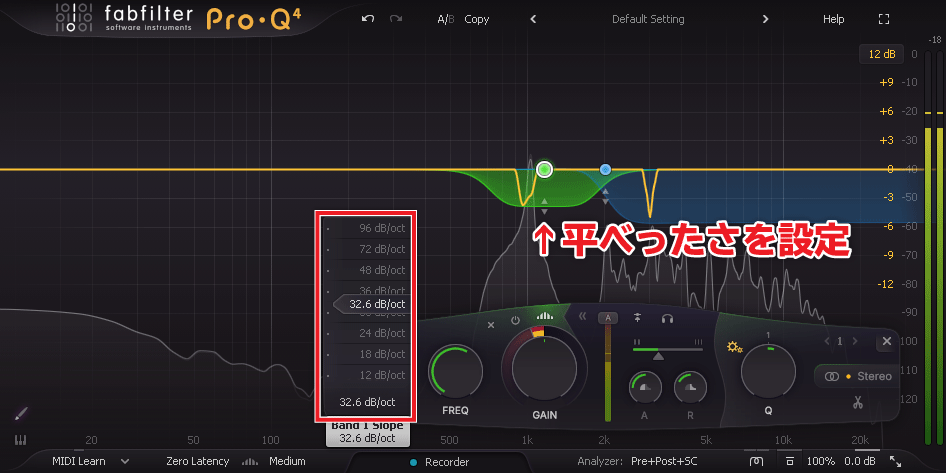

設定のコツとしては、Band Slopeの値を上げると、適用範囲が平べったくなるので、使いたい範囲を選択しやすくなります。

Qを広くして設定する場合、「中央辺りは強くリダクションされる反面、端の方はそれほどリダクションされない」ということが起こります。それを上手に使うのもありですね。

どちらにせよ、適用範囲&強度の2つの値を適切に決めるのは中々骨が折れるな……というのが、素直な感想です。

ワンボタンで設定できるAI-De-Esserは、音質も操作の簡単もやはり別格な印象があります。

Soothe2は、私の操作技術が拙いこともあると思いますが、音質がザラザラしている印象です。学習コストが高く、適切な値を決めるのが難しいのがネックですが、レゾナンスサプレッサーとしては、一番有名で業界水準でしょう。

インスタンスリスト

Pro-Q4を挿しているトラックが、全て一覧で見られる機能です。

画面下部を押すと、画面遷移します。

すると、次の画面へ。

この時、別のプロジェクトでPro-Q4を立ち上げていると、そのトラックも表示されるようです。(*このプロジェクトでは、Recoderを使っていませんが、表示されています。)

インスタンスリストは、Sonnox Claroでもあった機能ですが、実は私はあまり使いませんでした。

というのも、楽器に応じて、EQを変えたいことが多いからです。トラックに応じてアナログEQエミュなどをその都度選ぶ楽しみがありますしね。

インスタンスリストが役に立つかは、人によるでしょう。

今後使ってみて、思う所があれば、追記します。

(追記)

YouTubeの下記の動画で、インスタンスリストの有効活用が紹介されていました。例えば、クラブ系の音楽で、ベースを何個もレイヤーして音作りする場合に、インスタンスリストを活用して素早い音作りができるというものです。

また、Pro-Q4で追加されたオールパスフィルターについても、活用が示されています。

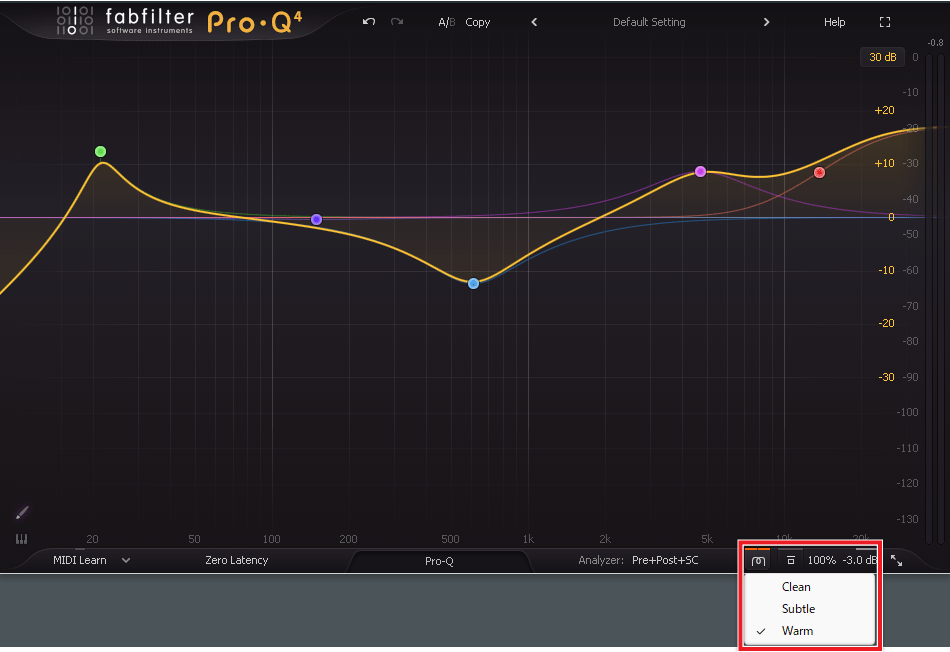

キャラクターモード

歪みを加えるモードが追加となりました。

以下、マニュアルの和訳です。

- Subtleを有効にすると、Pro-Q4 は微妙なビンテージタイプの彩度を導入します。色付けの量はプログラムに大きく依存し、周波数ごとに異なり、EQ バンドの影響も受けます。

- Warmでは、より明らかにチューブのような飽和感と色付けされたサウンドが得られます。

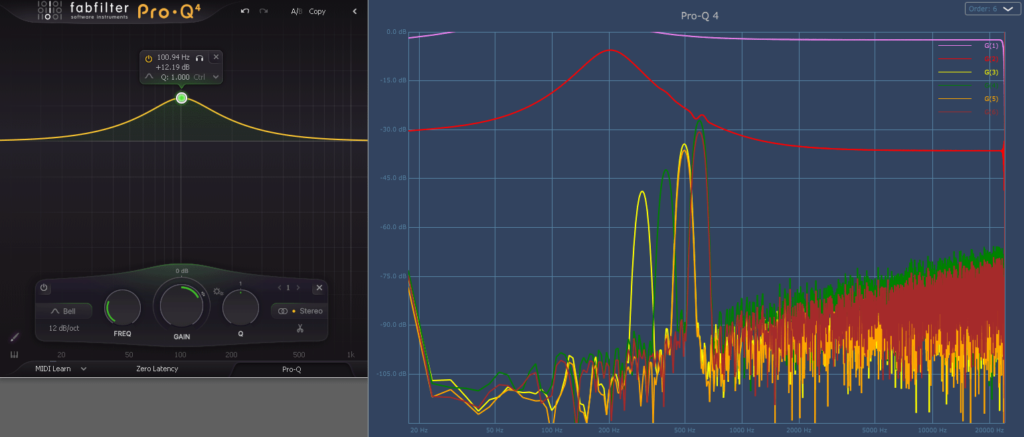

Plugin Doctorでは、うまく計測できない可能性もありますが、Warmでは第2倍音を筆頭に、バンド操作に応じて、様々な倍音が追加されるようです。

試しに3トラックのサンプル曲で、モードを変えてエクスポートしたのが次のとおりです。

あぁ、違いますね!

この中では、Subtleが好きです。

Wavesfactory Spectreのように、バンドごとに倍音を追加できたらなおよかったのですが、Pro-Q4では、全体に対してのキャラクター付けになっているのが、少し惜しいところ。

しかしながら、クリーンさがウリのデジタルEQでは出にくい雑味を追加できるのは、EQingの楽しみが増えるところでもありますので、私は大歓迎な機能です。

気付きにくい機能

マニュアルを見ないと気付きにくい機能をかいつまんで説明します。

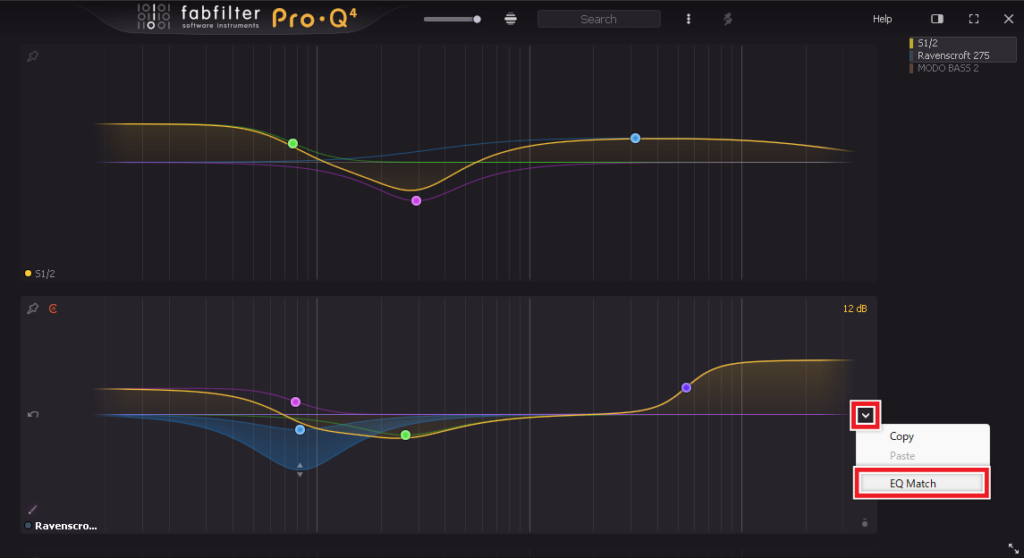

EQ Match

リファレンス音源や他のインスタンスと、EQをマッチングさせる機能ですが、階層が深くなり、見つけにくなりました。

まず、インスタンス画面に進み、それからEQ Matchさせたいトラックにある右端の「˅ボタン」から、EQ Matchを選びます。

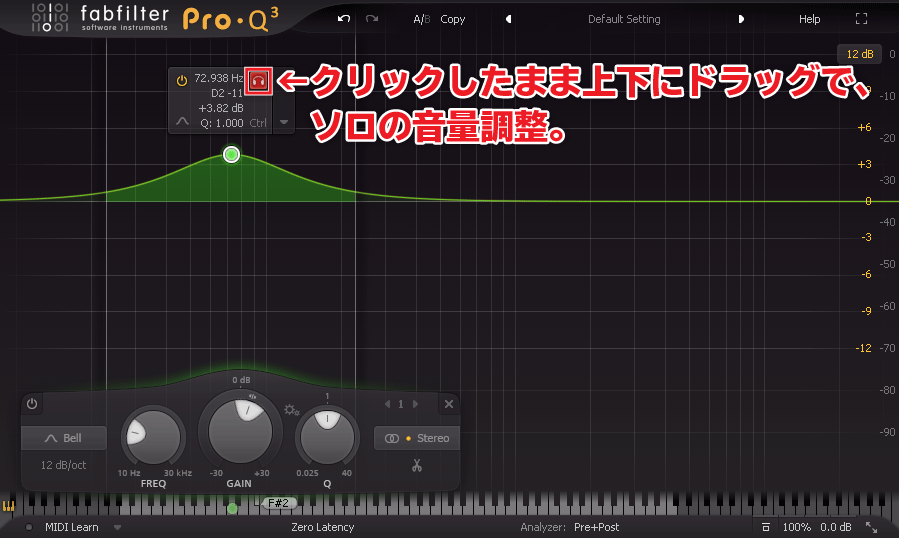

ソロ時の音量調整

ヘッドホンマークを押すと、バンドソロを聞くことができますが、ヘッドホンマークを押した状態で上下にマウスをドラッグすると、ソロの音量を調整できます。

Pro-Q3時からあったようですが、今回始めて知ったので、記しておきます。

ショートカット

こちらもPro-Q3からあるものがほとんどですが、特に便利なものを記します。

- ノブや数値上でCtrl+クリック:リセット

- ノード上で、Crtl+Alt+クリック:EQカーブ変更

- ノード上で、Alt+クリック:ノードのバイパス

- ノード上で、Alt+ホイール:ダイナミックEQのゲイン調整

- ノードを作る際に、Altを押しておく:ダイナミックEQ作成

- Alt+Shift+クリックでノードを作成:スペクトラルダイナミクス

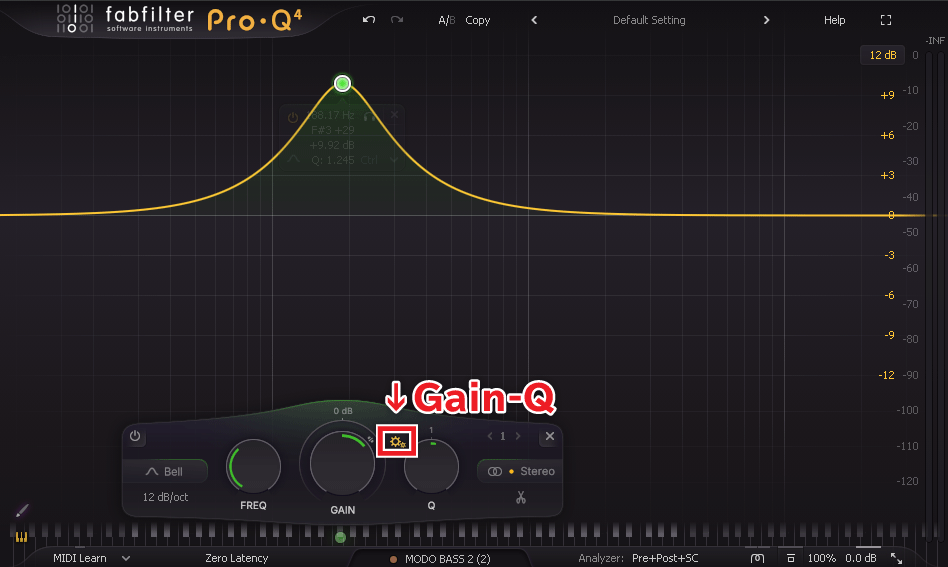

Gain-Q

GainノブとQノブの間にある歯車を押すと、Gain-Qインタラクションという機能が使えます。

一部のアナログEQ(例えばAPI)のように、ゲインに連動してQが動くようになります。(Pro-Q4の場合は、逆に、Qに連動してゲインも動きます。)

3つのモード

以下、3つのモードがあります。

- Zero Latency

- Natural Phase

- Linear Phase

違いについては、Pro-Q3の記事で詳しく書いたので、そちらをご覧ください。

一番大事なのは、Pro-Q4マニュアルの以下の部分です。

通常のミキシングやマスタリングのほとんどの状況では、ゼロ レイテンシー モードまたはナチュラル フェーズ モード (精度と位相応答がさらに向上) が最適な選択になります。

リニア フェーズ処理は通常の処理よりも優れているわけでも、より透明であるわけでもなく、異なるものであることを理解することが重要です。リニア フェーズ EQ は問題解決ツールであり、一般的には位相キャンセルの問題を回避するためにのみ使用されます。

CPU負荷

普通のEQとして使うと0%ですが、スペクトラルダイナミクスを使うと、2~6%ほどになりました。処理解像度にもよりますが、おおむね軽快です。

- OS:Windows11 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:96GB

- DAW:Studio One6.6

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:1024samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

以上が、Fabfilter Pro-Q4のファーストインプレッションレビューです。

今後使い込む中で、やはり使わない機能なども出てくると思いますが、それはその時に記したいと思います。

現状、少しバグが散見されていますが、そこは信頼のFabfilterですので、きっちりアップデートで解消していくでしょう。(私の手元では、再現不可ですが、ノードが移動するバグがありました。)

私としては、歪みを追加できるキャラクターモード、EQと同時にスペクトラル処理ができる所、そして何より洗練されたUIにテンションが上っている次第です。

Fabfilter 記事一覧

製品一覧 Plugin Boutique|SONICWIRE

こんな作品、作ってます。