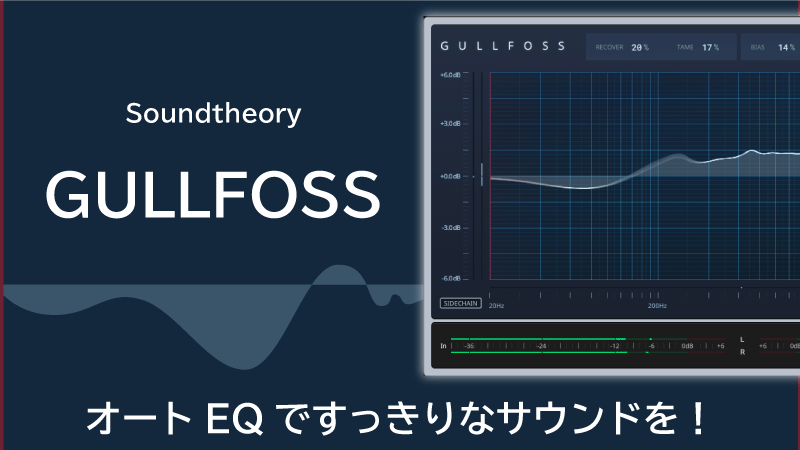

Soundtheory Gullfossレビュー オートEQですっきり!

本記事が参考になった方は、ぜひリンクをご利用下さい。

Soundtheory Gullfossは、もやもやとしたサウンドを簡単に軽減できるオートEQプラグインです。

計算による聴覚知覚モデルで、1秒間に300回以上も自動でEQを変化させます。

- 2MIXをクリアなサウンドに!

- 各トラックも、すっきり&くっきり!

実際にサウンドを聴きながら、効果を確かめてみましょう。

Gullfossの色々な使い方

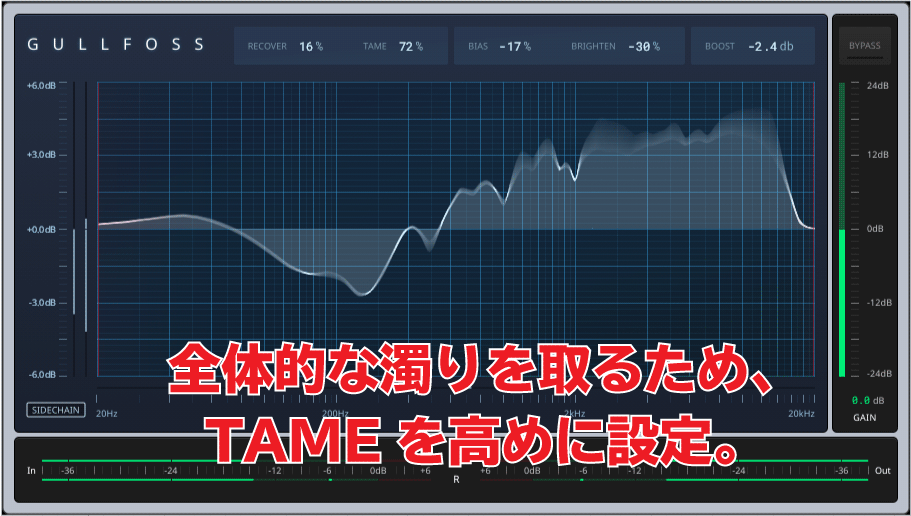

2MIXをスッキリとさせる。

まずは2MIXに対して使った例を聴いてみましょう。

変化量は少なめなので、モニター環境推奨です。

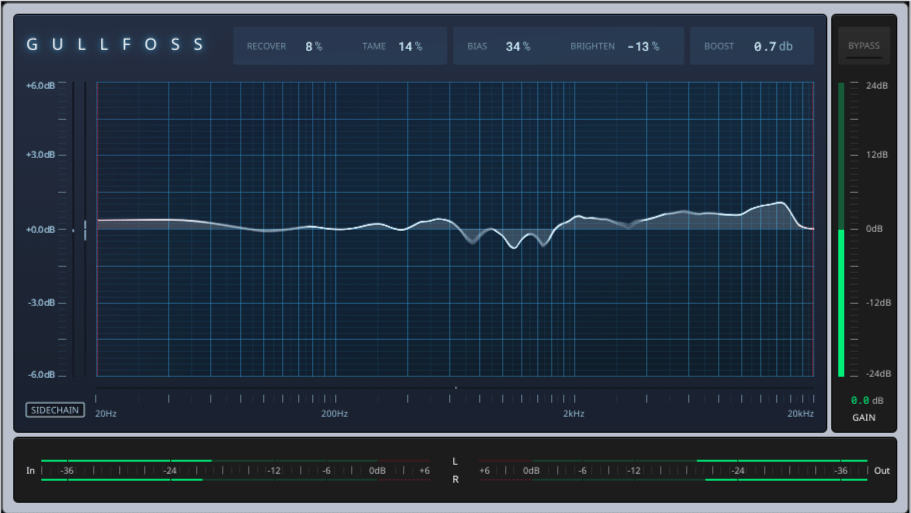

使ったのは、とても微妙な値です。

それでも②の方が、モヤモヤした部分が減り、より明瞭度が上がって聞こえませんか?

Gullfossのパラメーターは大きく5つあります。下記は私なりに意訳したものです。

まず、大事なのが2つの値。

- RECOVER:マスクされ、聞こえづらくなった成分を復活させる。↑方向の動き。

- TAME:マスクしている(音を濁らせている)成分を抑制する。↓方向の動き。

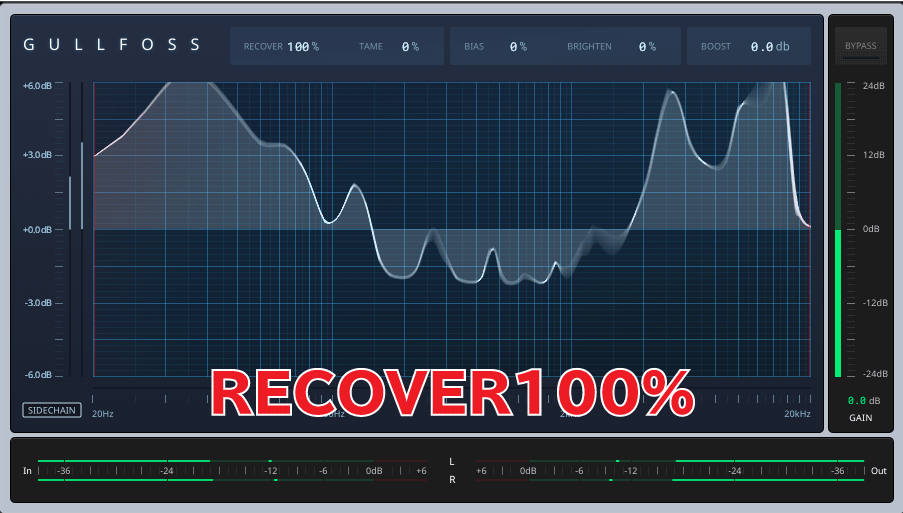

↑方向の動きであるRECOVERを100%にすると次のようになりました。

これを見ると、「中音域で減衰しているじゃないか。」と思いたくなる所。

Gullfossは全体的なラウドネス(音圧)を変えないように処理をするため、増幅した分、相対的に減衰させる部分が生まれています。

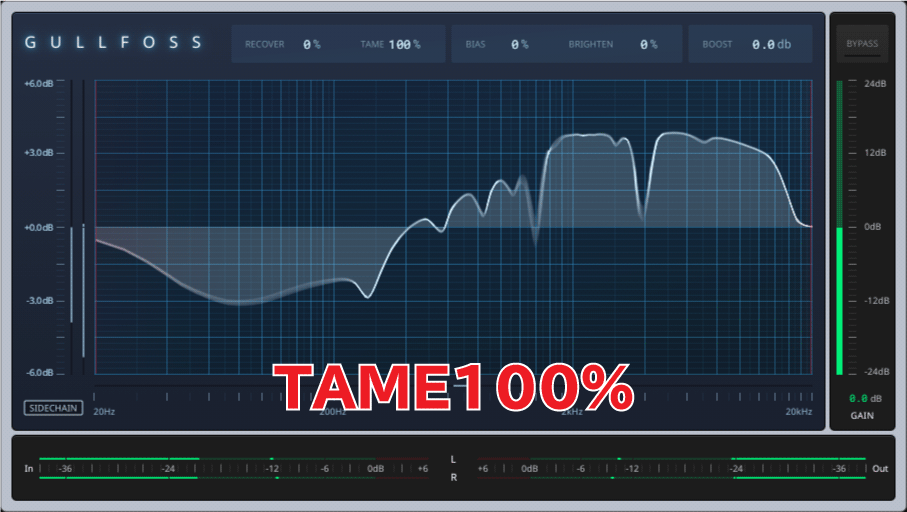

↓下方向に作用するTAMEを100%にすると、次のようになりました。

これらの組み合わせにより、明瞭度がアップする仕組みです。また、その横のパラメーターについてはこちらです。

- BIAS:RECOVERとTAMEのバランスを変化させる。

- BRIGTHEN:+方向で、明るいサウンドに。-方向で暗いサウンドに。

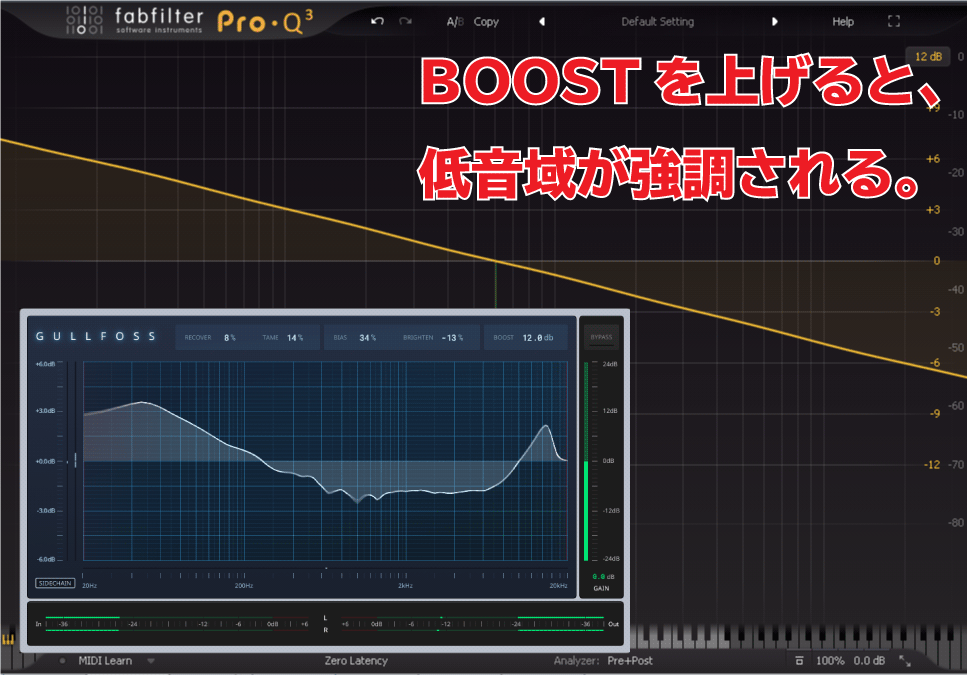

- BOOST:+方向で、低音強調。-方向で、1,000~4,000Hz辺りを強調。

BOOSTは、チルトEQのようなイメージを持つと良いでしょう。

試しに、BOOSTを+12dBにしてみます。

③では、低音域がかなりボリューミーになりました。

逆に、BOOSTを下げると低音域の量感が減り、1,000~4,000Hz辺りが強調されます。

サウンド全体の重心を整えたい場合に、BOOSTをつまみを使用しましょう。

Gullfossの基本的な使い方の流れは、公式の動画が分かりやすいです。

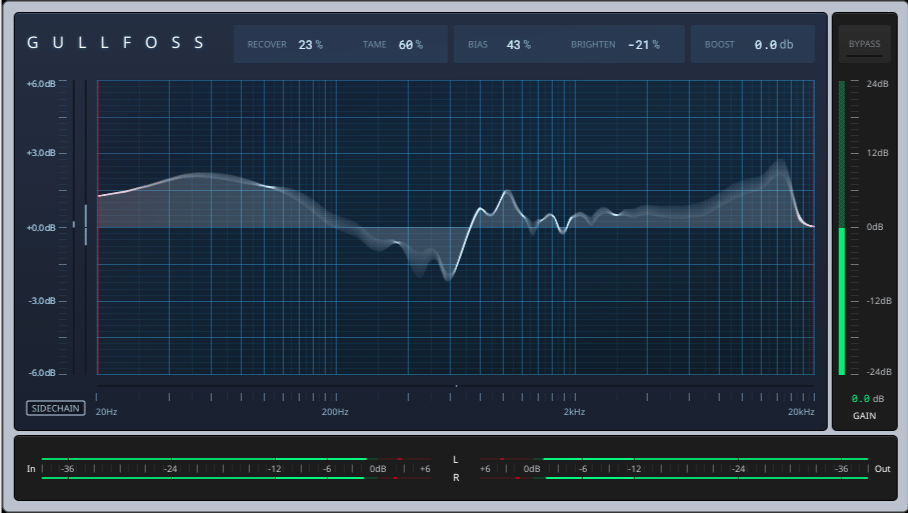

各トラックに使う。

例1)アコギの箱鳴りを軽減する。

アコギの生録音は、私にとっては難しい作業の一つです。

Gullfossでは、かなり手軽にアコギのサウンドを向上させることができます。

④の垢抜けないアコギサウンドが、⑤では一気に輝いて聞こえます。

違いはGullfossだけです。

帯域が広いピアノも、音がモッサリする場合は、Gullfossが使用できそうですね。

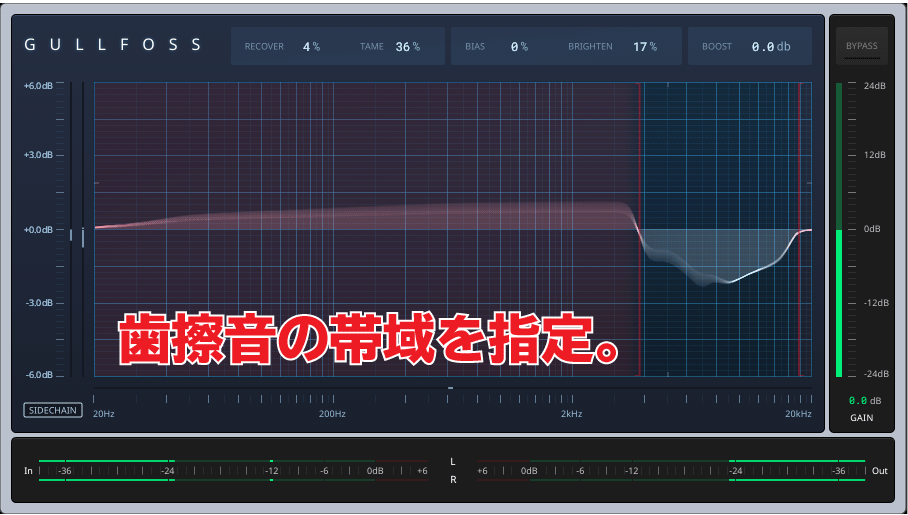

例2)ディエッサーとして使う

ディエッサーとしての使い心地も見てみましょう。

ディエッサーに捧ぐ歌

酢飯好きな彼女 寿司屋勤め素敵さ

〆たサバとカサゴ 蕎麦をすすって

かなり自然なディエッサーとして働いています。

どれくらい軽減させるかは、聴きながらTAMEの値を決定するのが良いですね。

Gullfossを使うデメリットはあるか?

巷のGullfossの評判を見ながら気になったのは、距離感が近くなってしまうというニュアンスの意見です。

例として、リバーブ感たっぷりの2MIX素材に対してGullfossを使って検証したいと思います。

⑧の方が明瞭度が上がって、リバーブ感が若干薄れ、素材が前に出てきているように聞こえます。確かに、距離感の変化を感じますね。

Gullfoss設定の値にもよりますが、空間系を活かした楽曲などでは、せっかくのリバーブ感が薄れると感じることもあります。使うにしても、もう少し設定値を下げたほうが良さそうですね。

逆に、日本の音楽によくある色々な楽器が目いっぱい入っているアレンジの場合は、Gullfossはかなり役立つように思います。個々のトラック同士の濁りを簡単に解決できます。

競合製品比較 Ozone10 Stabilizer・Neutron4 Sculptor

iZotope Ozone10 Advancedに含まれるStabilizerや、同じくiZotope Neutron4のSculptorというモジュールは、Gullfossに似たような自動EQと言っても良いプラグインです。

iZotope Ozone10の記事内でも書きましたが、Gullfossは、元の音をすっきりと聴かせる原音磨き的なプラグインです。

一方、StabilizerやSculptorは、各音楽ジャンル・各楽器のリファレンスEQに近づける挙動です。

ともすれば、iZotope製品の場合は、あまりにもサウンドが変化しすぎると感じる場面もあるのではないかと思います。既存のリファレンス的サウンドを求めるなら最短ルートではありますね。

一方、Gullfossの効きは上品でさりげないのです。原音を活かして磨きたい場合は、Gullfossの方が優れていると私は思います。

まとめます。

- ユーザーが作りたい世界を補助するGullfoss。

- 世間が良しとするリファレンス的サウンドに成形していくStabilizer・Sculptor。

似たようなプラグインに見えますが、実際に吐き出されるサウンドはかなり違うので、必要な用途に応じて、プラグインを選びましょう。

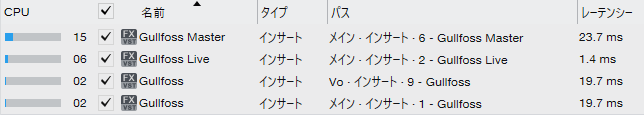

CPU負荷

Gullfossは購入すると3種類付いてきます。

- Gullfoss:通常版。

- Gullfoss Master:マスタリング用。小数点単位で作業可能。

- Gullfoss Live:レイテンシーが少ない。

それぞれのCPU使用率・レイテンシーは次の通りです。

●PCスペック

- OS:Windows10 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:64GB

- DAW:Studio One5.5

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:512samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

以上が、Soundtheory Gullfossのレビューです。

2MIXにはもちろん、どんなトラックもすっきりとしたサウンドにできます。

アコギやピアノの変化は特に顕著で、他のプラグインを駆使しても、ここまでスッキリさせるのは、中々難しそうです。

チートEQとすら言われるGullfossですが、値段に見合った素晴らしいプラグインです。

こんな作品、作ってます。