転調とは?自由にキーを変更しよう!

転調は、曲の途中でキーを変更させることを言います。

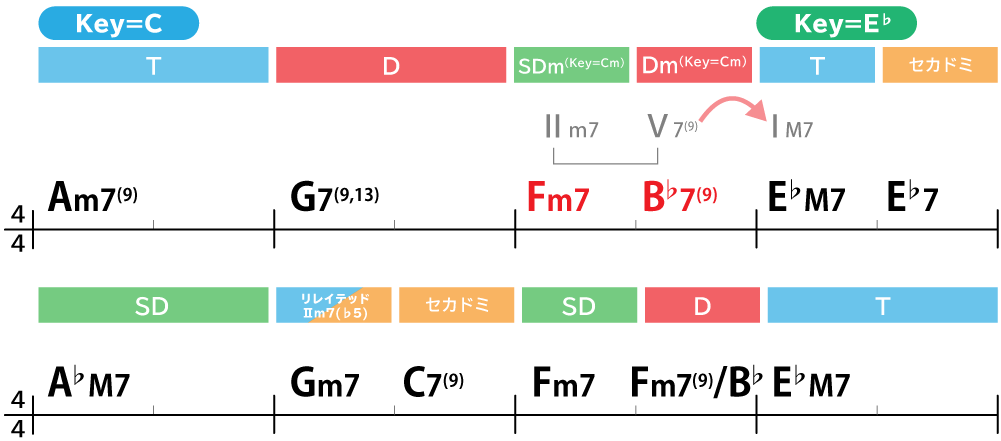

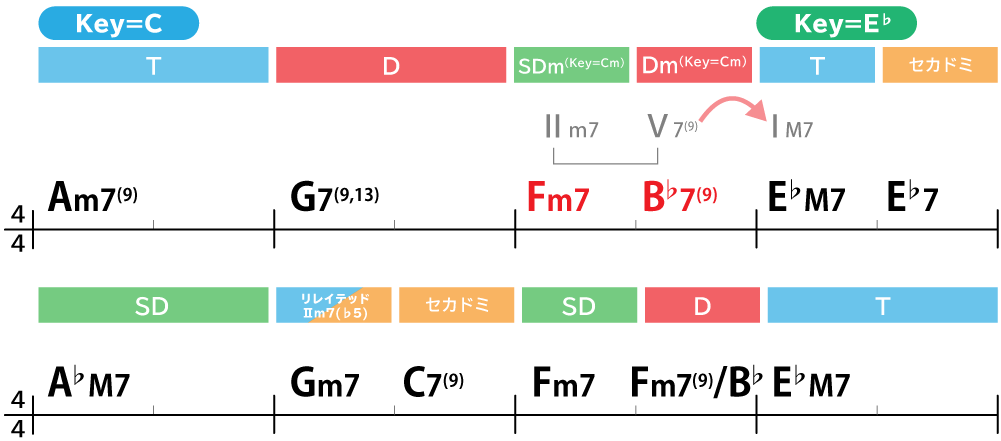

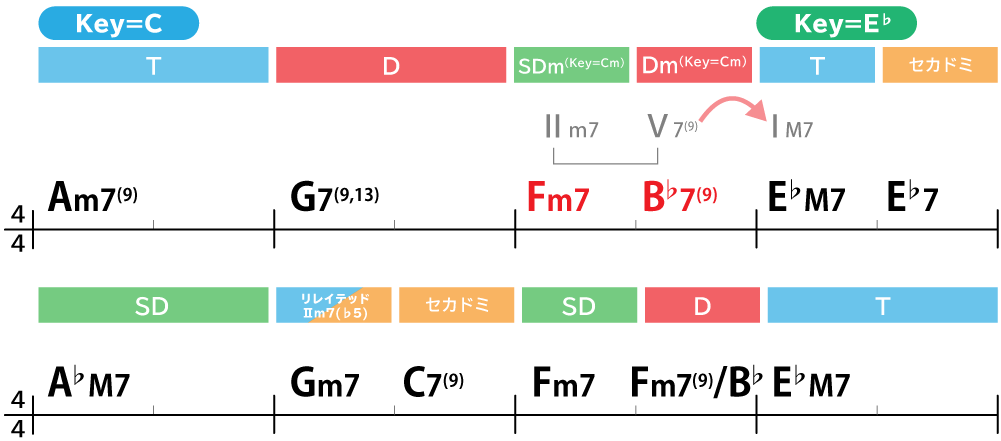

例えば、下記の進行ではKey=CからKey=E♭に、ドミナントモーションを利用して転調しています。

転調には様々な方法がありますが、本記事では代表的な転調方法を丁寧に解説していきます。

シリーズ紹介

本記事はシリーズ記事で、コード理論上級編の3記事目です。

本記事には、音程やセカンダリードミナント、裏コードなどの知識が必要です。分からない方はコード理論中級編をご覧ください。

転調の概要

転調とは

転調は、曲の途中でキーを変化させることを言います。

最初から最後まで、曲全体のキーを変更するのは、移調です。

他のキーから一時的にコードを借りてきて、また元のキーに戻る場合は、モーダルインターチェンジ(借用和音)と判断することが多いです。

転調の種類

本記事では、次の3つの転調方法を解説します。

- ドミナントモーションを使った転調

- いきなり転調(ダイレクトモジュレーション・直接転調)

- いつのまにか転調(ピボットコードモジュレーション)

ちなみに英語では、転調をモジュレーションと言います。

ドミナントモーションを使った転調

最初にご紹介するのは、ドミナントモーションを利用した転調です。この記事内ではドミナント転調と呼びます。

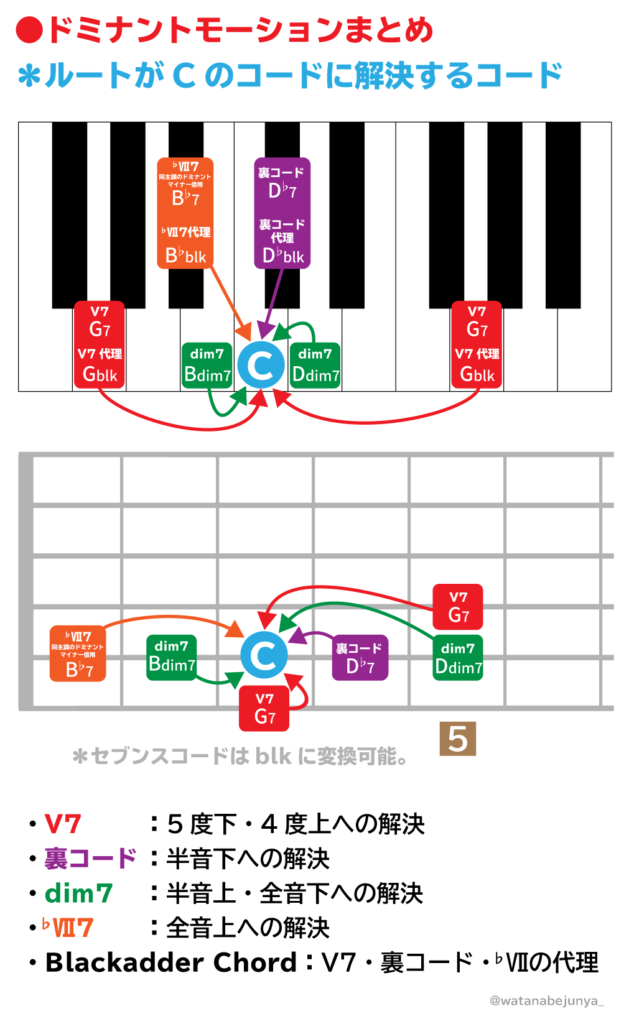

様々なドミナントモーションが、転調する際の候補となりますので、まずはドミナントモーションのおさらいから行きましょう。

5種類のドミナントモーション

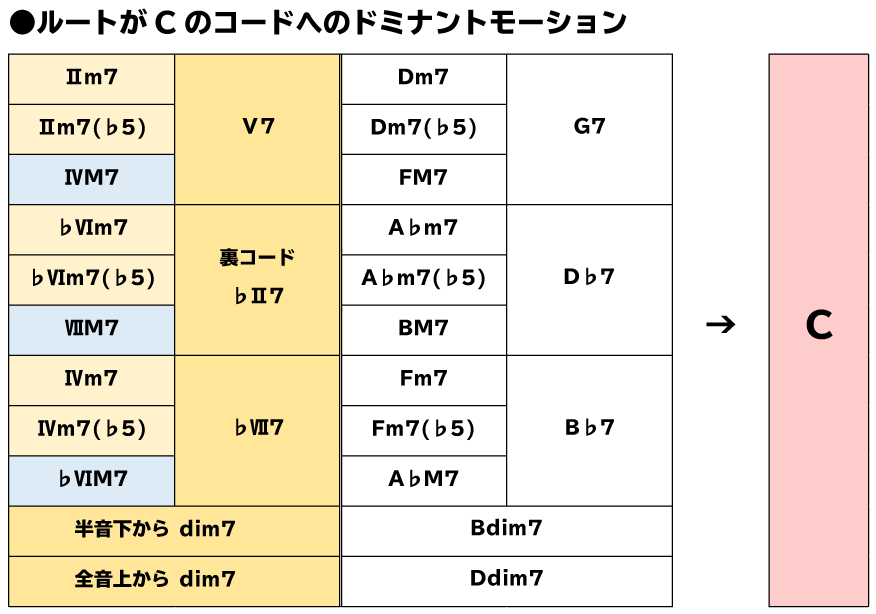

この記事では、5種類のドミナントモーションを使います。

例えば、ルートがCのコードに解決するコードとしては、次のように考えます。

転調後のコードに対して、逆算してドミナントモーションのコードを差し込んで使います。

実践例を見ていきましょう。

①Ⅴ7を使ったドミナント転調

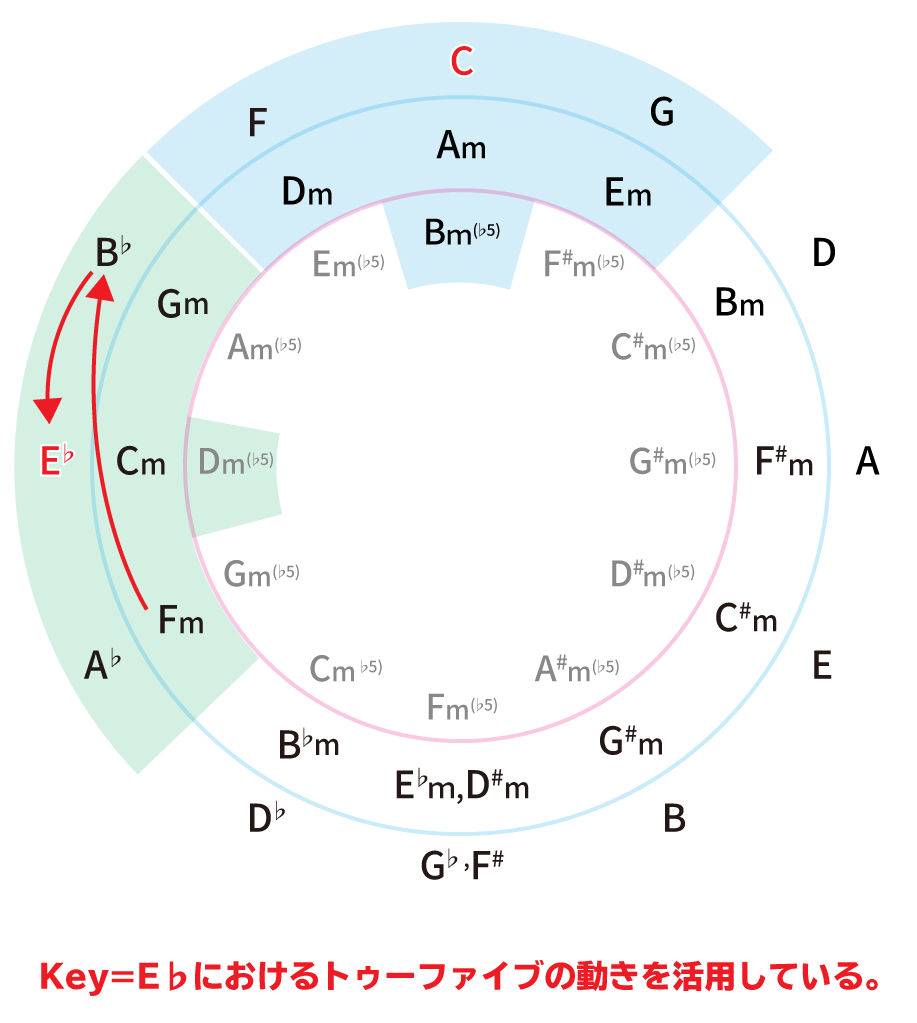

Key=CからKey=E♭にドミナント転調する例です。

3小節目でトゥーファイブを作り、4小節目のE♭M7に転調しています。

解決先のE♭M7をⅠと見立てて、Ⅴ7を使うのがポイントです。

リレイテッドⅡm7:Fm7は、省略してもOKです。弾き比べてみましょう。

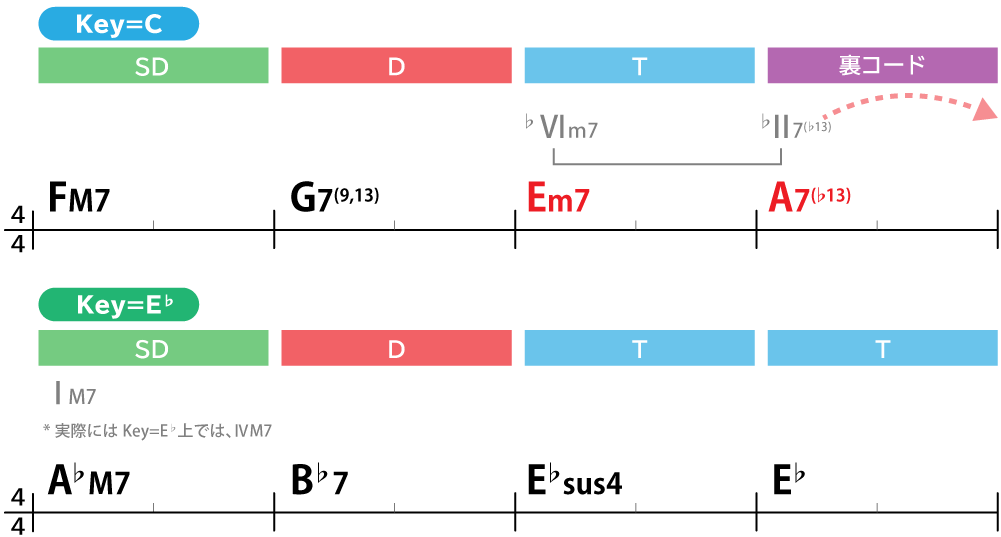

②裏コード(♭Ⅱ7)を使ったドミナント転調

次の進行も、Key=CからKey=E♭への転調です。

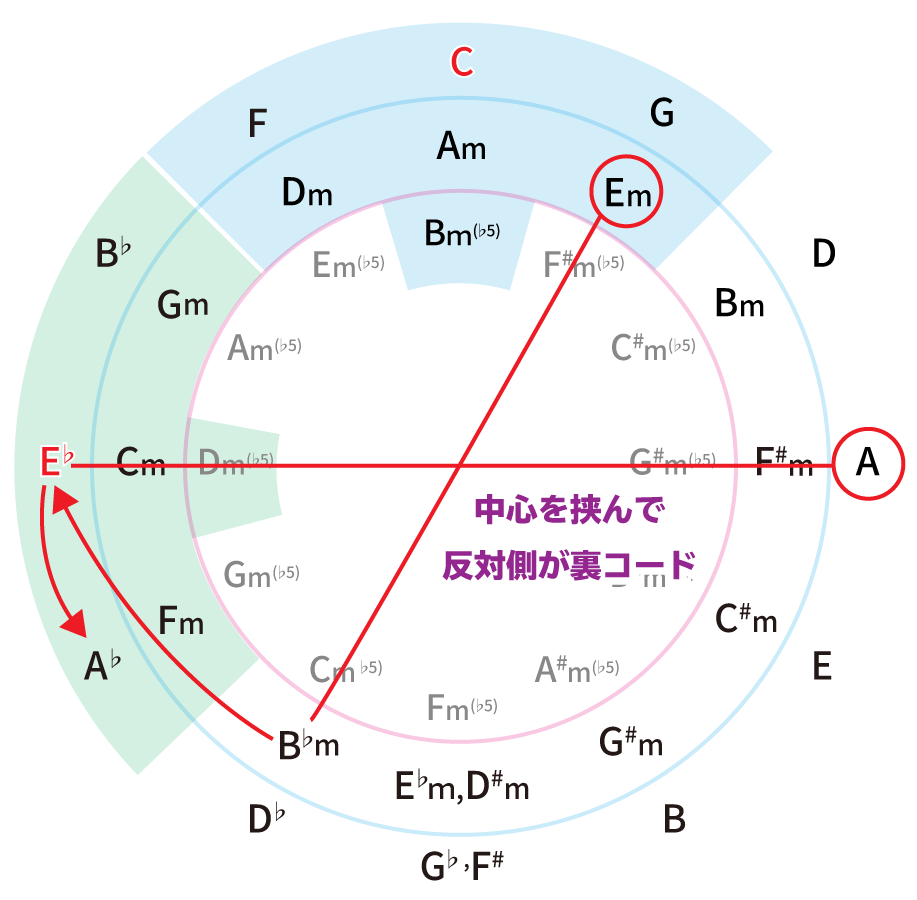

この進行では、Key=E♭のⅣM7:A♭M7に向かってドミナント転調しています。

A♭M7に対して、裏コードを使わずにトゥーファイブを作ると、本来は、「B♭m7→E♭7→A♭M7」となる所です。

B♭m・E♭の裏コードは五度圏表で中心を挟んで反対側を探します。

裏コードを使うことで、Key=Cと親和性の高いEm7→A7を使うことができ、自然な流れになっています。

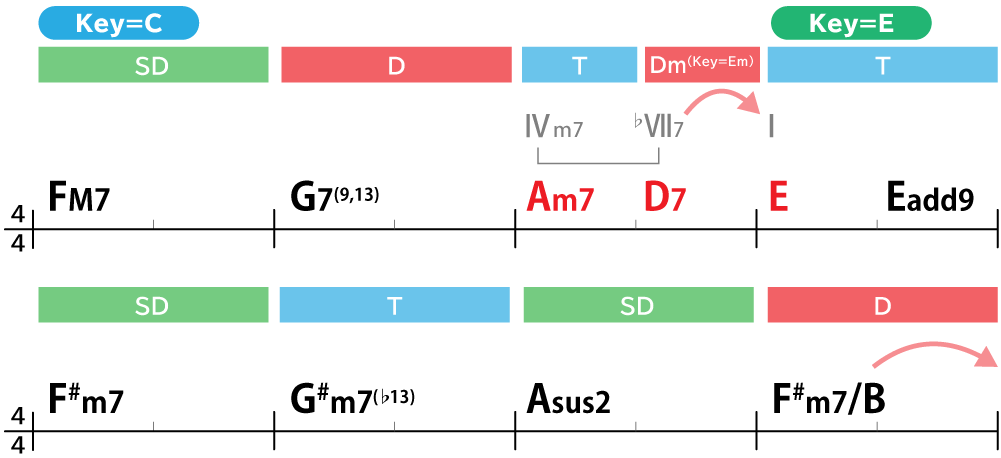

③♭Ⅶ7を使ったドミナント転調

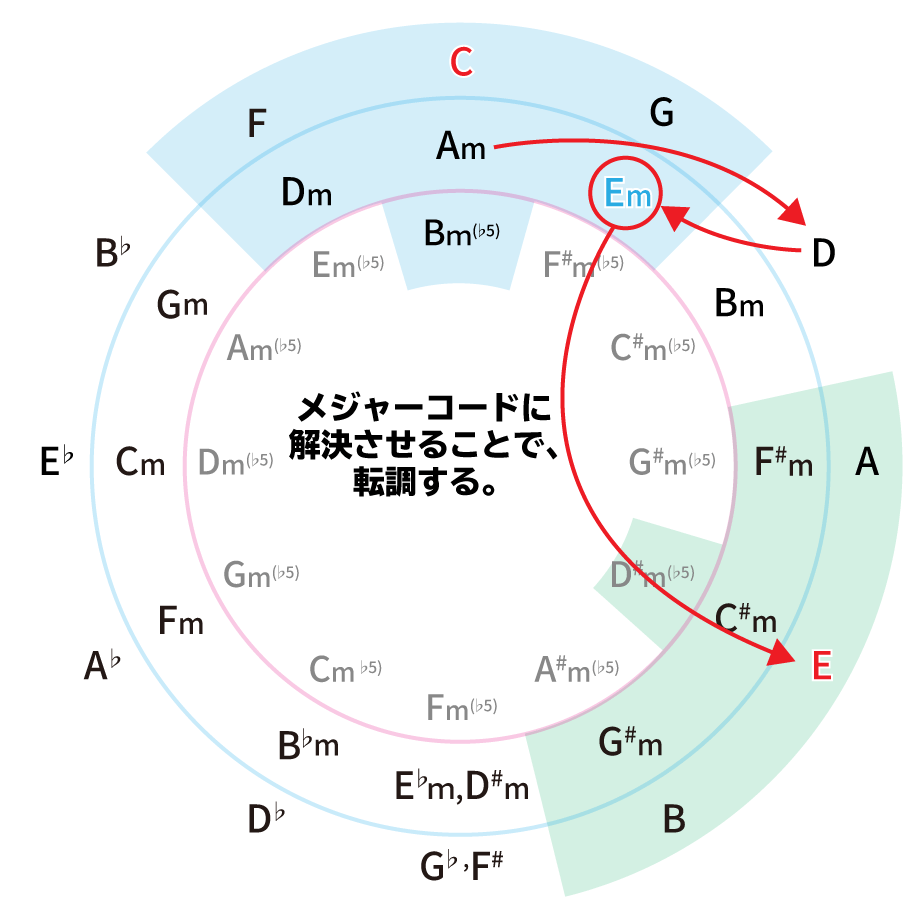

次の進行は、Key=CからKey=Eに転調します。

3・4小節目が♭Ⅶ7を使ったドミナント転調です。

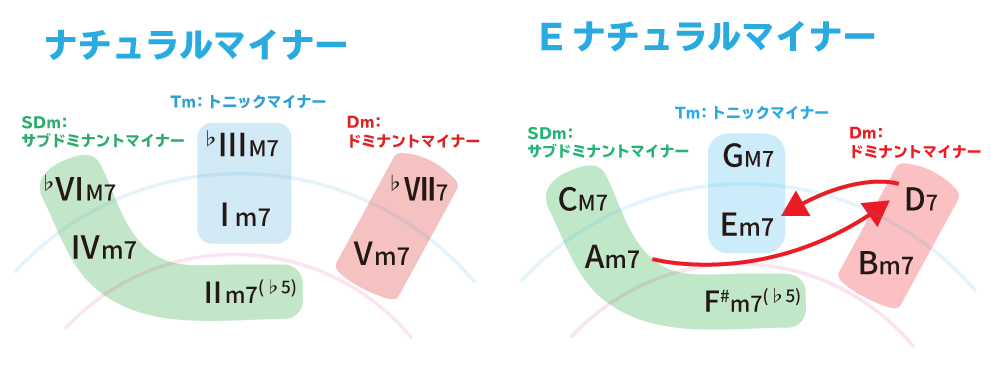

♭Ⅶ7はマイナーキーのダイアトニックコードに現れるコードです。

「Am7→D7→Em7」という動きの最後Em7を、メジャーコードのEにすることで、Key=Eに自然に転調しているというわけですね。

ちなみにAm7をCM7にしても面白いので、試してみましょう。

④dim7を使ったドミナント転調

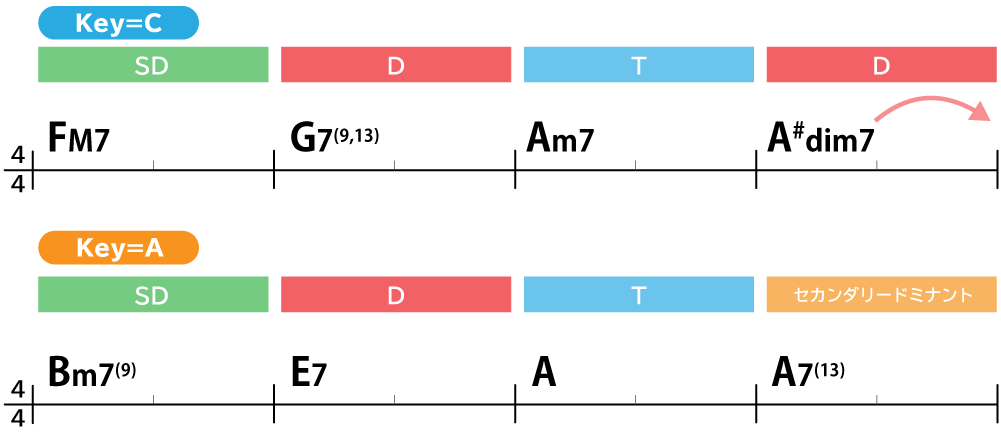

次は、dim7を使って、Key=CからKey=Aにドミナント転調してみます。

転調先は、Key=AのⅡm7:Bm7です。

Bm7をⅠmと見立てた時、Bハーモニックマイナーのダイアトニックコードに、Ⅶdim7があります。

このように、転調先のコードに対して、ルートが半音下のdim7から、容易にドミナント転調ができます。

dim7は、ハーモニックマイナー由来のダイアトニックコードであるため、どちらかというと転調先がマイナーコードである方が転調しやすいです。

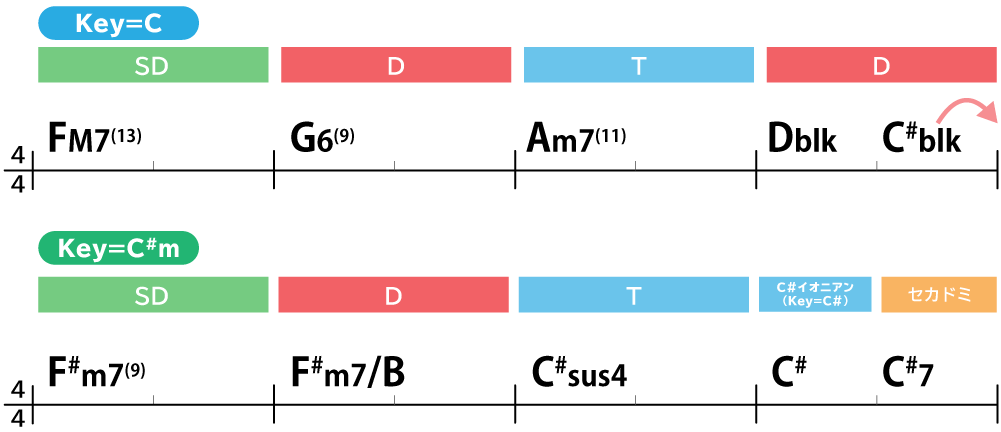

⑤Blackadder Chordを使ったドミナント転調

Key=CからKey=C#mへの転調をご覧いただきます。

今回は、Key=C#mのⅣm7:F#m7に対するドミナント転調です。

この場合のDblk・C#blkがどういう役割かは、色々な解釈ができます。一番分かりやすい解釈は次のとおり。

- Dblk:F#mをⅠmとした時、Ⅱm7(♭5):G#m7(♭5)の裏であるDm7(♭5)の代理。Dm7(♭5,9,omit3)

- C#blk:F#をⅠとした時、Ⅴ7:C#7の代理。C#7(9,#11,omit3・5)

Blackadder Chordは、必ずスケール外の音を構成音に含みます。そのため調性感がぼやけ、転調に使いやすいコードと言えるでしょう。

ドミナントモーションとリレイテッドⅡm7まとめ

今までの例を見てきて分かる通り、V7・裏コード・♭Ⅶ7は、リレイテッドⅡm7を考慮すると、より自然に転調できます。(もちろん、リレイテッドⅡm7なしで転調することもありますが。)

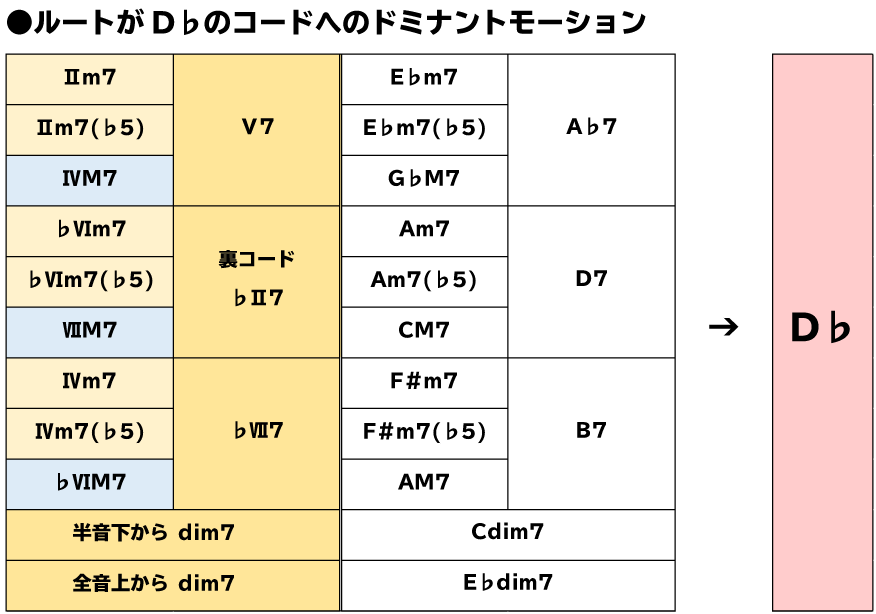

また、リレイテッドⅡm7だけでなく、ⅣM7・リレイテッドⅡm7(♭5)も候補となりますので、ドミナントモーションをまとめると次のようになります。

上記に加えて、m7(♭5)・セブンスコードの代理コードとしてBlackadder Chordを使うことも可能ですから、たくさんの選択肢がありますね。

この表は下記ページにて、他のルートも全て確認できます。

ドミナント転調を0から構築する。

ドミナント転調のラストとして、0から進行を構築するパターンをご覧いただきます。

やり方は下記の通り。

- 元のキーと転調先のキーを決める。

- 転調先の始まりのコードを決める。

- どのドミナントモーションを用いるか決める。

- うまく繋がるように、前後のコード進行を組む。

今回は例として、元のキーをKey=C。転調先のキーをA♭として話を進めます。

先に転調後に、Key=A♭のどのダイアトニックコードから始めるか決めます。

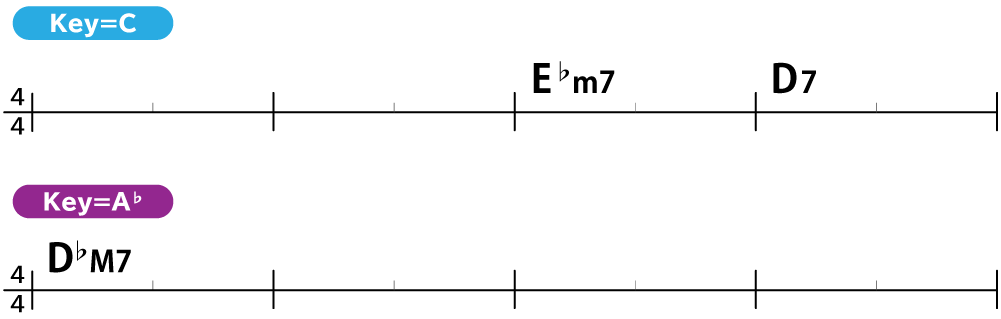

今回は、転調後にⅣM7:D♭M7から始める進行を作ることにします。

ルートがD♭のコードに解決するのは次の通り。

この中から、選んでドミナントモーションを組み込みます。

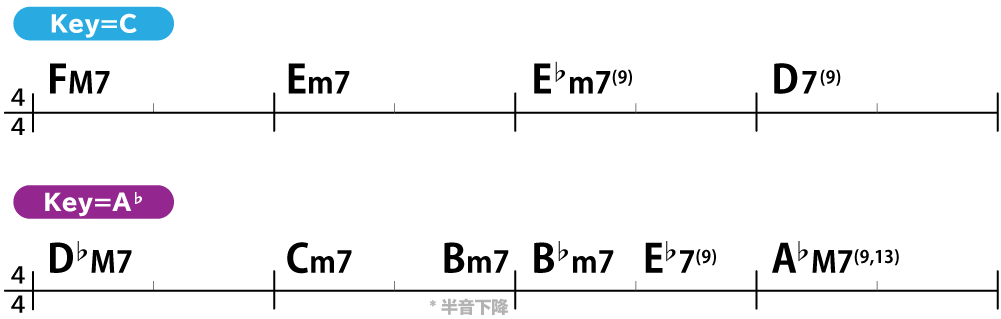

今回は、D♭をⅠとした時に、Ⅱm7となるE♭m7を軸にコード進行を組み込んでみようと思います。裏コードD7を使うことで「E♭m7→D7→D♭M7」という最低音が半音ずつ下降する進行が作れますね。

ここまで確定した状態で、自然な転調にするとすれば、あなたならどうしますか?

私は、最低音下降を生かした進行にすることにしました。前後で、最低音が順に下降する動きを組み込み、テンションで整えます。

結果的に7小節間に渡って「F→E→E♭→D→D♭→C→B→B♭」と最低音が下降しながら、Key=CからKey=A♭に転調する進行を作ることが出来ました。

ドミナントモーションはたくさんありますから、これは一つの例に過ぎません。色々と試しながら、自然にドミナント転調する進行を作ってみましょう。

いきなり転調

ダイレクトモジュレーション(直接転調)は、前触れ無く突然転調することを言います。

よく行われるのは、最後のサビでキーを半音や全音上げることです。(例えば、Key=Cで、突然Key=D♭やKey=Dに転調する。)

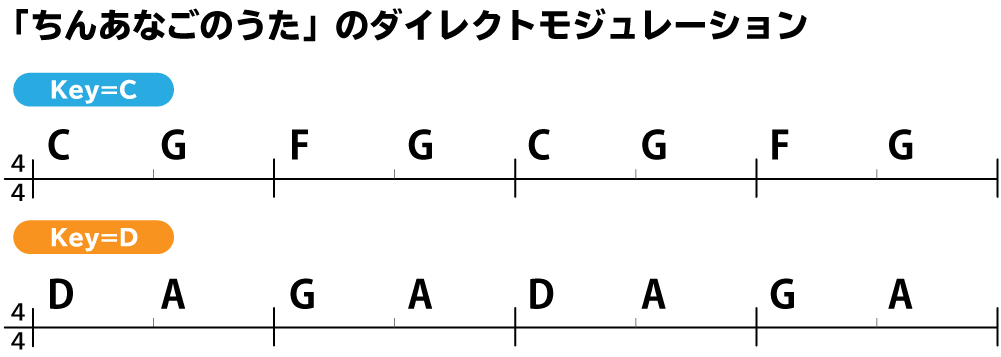

私が作った「ちんあなごのうた」は最後のサビでKey=CからKey=Dのダイレクトモジュレーションが行われています。

下記、該当箇所が聞けます

簡単に勢いが出る手法だということが分かると思います。

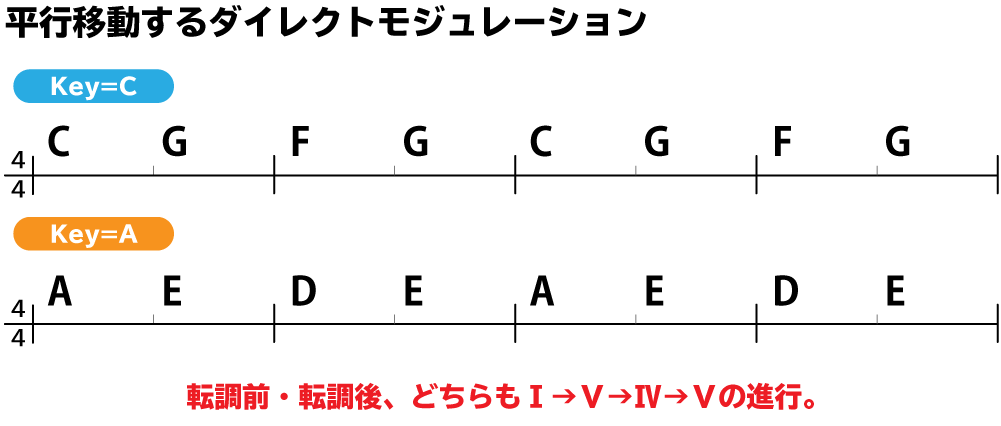

転調前後の進行が平行移動している進行(転調前後でディグリーネームが同じコード進行)は、半音上げ・全音上げに関わらず、自然に聞こえる場合が多いです。

脈絡がなく転調しても自然ですよね。

いつのまにか転調

ダイレクトモジュレーションが、「あ、転調したな!」とあえて気付かせる面白さがあるとすれば、いつのまにか転調(ピボットコードモジュレーション)は緩やかに転調するクレバーさを感じる転調です。

ピボット:pivot は、旋回軸を意味する英単語です。ピボットコードモジュレーションは、共通するコードを軸にして転調をするという意味になります。

つまりピボットコードは、転調前・転調後のキーそれぞれでコード機能を持つコードのことを指します。

広い意味では、下記Fm7・B♭7はピボットコードとみなすことも出来ます。

Key=Cでは、サブドミナントマイナー・ドミナントマイナー借用コード。Key=E♭においては、サブドミナントマイナーとドミナント。どちらのキーにおいても、コード機能・役割をがあるためです。

ピボットコードを狭い範囲で考えると、転調前・転調後のキーにおける共通するダイアトニックコードと言えます。この記事では、もう少し考えを広げてみましょう。

ピボットコードの探し方

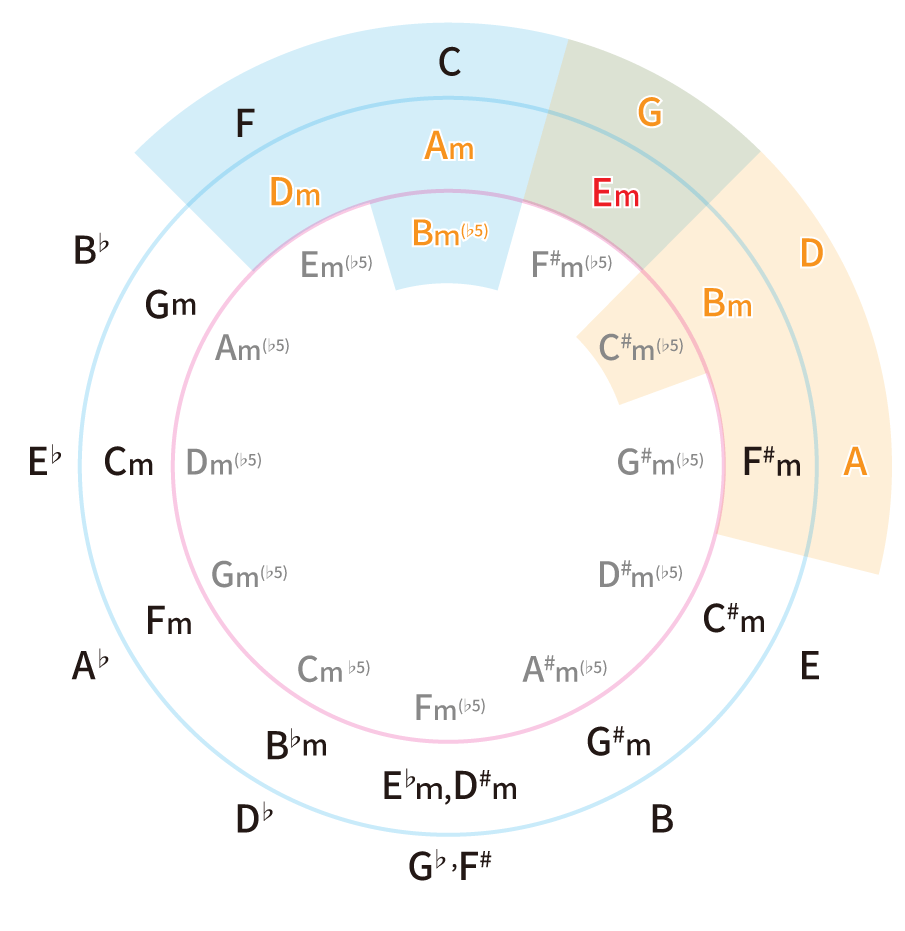

ピボットコードを、五度圏表を使って探してみましょう。

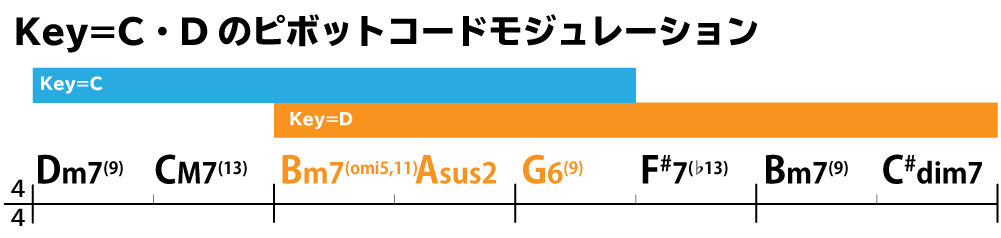

例えば、Key=CからKey=Dに転調するとすれば、ピボットコードになり得るコードは次のとおりです。

Key=C・DどちらでもダイアトニックセブンスコードであるEm7が、一番使いやすいピボットコードと言えるでしょう。

ルートが同じG・D・A・Bmに関しても、注意をすれば十分ピボットコードに成り得ます。

Key=Cにおいて、ダイアトニックセブンスコードはG7となりますが、Key=Dにおいては、GM7ですよね。この場合は、七度を省略するとより自然な転調が可能です。共通するアヴェイラブルテンションを使っても良いですね。(例えばG6(9)のように。)

Dm7・DM7のコードトーン・アヴェイラブルテンション等の共通音は、R・9・P4・P5のため、Dsus2・Dsus4・Dsus4(9)が共通します。

Am7・A7も同じく、Asus2・Asus4・Asus4(9)・A7sus2・A7sus4・A7sus4(9)が共通します。

Bm7・Bm7(♭5)に関してはomit5することでどちらにも共通するコードとなります。Bm7(omit5)ほか、テンション11が共通するので、Bm7(omit5,11)でもOK。

以上のことを踏まえた上で、コード進行例を示してみます。

ピボットコードモジュレーションの進行例

実に自然にKey=CからDに移行していますね。

最後のC#dim7を、ドミナント転調として進行の頭に戻ってもOKですし、DM7に進んでそのままKey=Dで進行しても良いです。

モーダルインターチェンジと転調の注意点

モーダルインターチェンジは「Key=●の時に、ルートが●のダイアトニックコードを持つ、他のキーのダイアトニックコードが使える」というテクニックです。(詳しくは、モーダルインターチェンジの記事をご覧ください。)

モーダルインターチェンジを使っている時に、意図的ではなく、いつの間にか転調してしまっていた……。ということが有り得るので、解説しておきます。

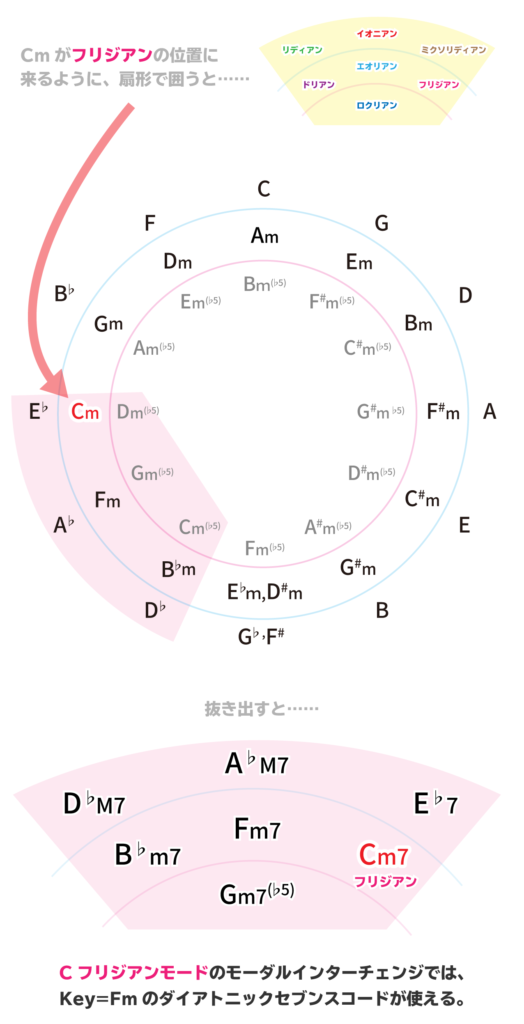

今回は例として、Key=Cの進行にCフリジアンモード(Key=Fm)のモーダルインターチェンジを組み込んでみます。

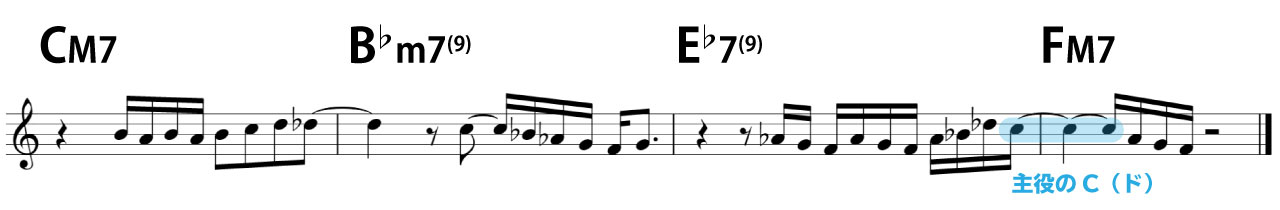

Key=Fmのダイアトニックセブンスコードを組み込み、コード進行とメロディーを作ってみました。

C(ド)を主役にしたままFM7に到達していますね。

この場合はあくまで、C(ド)を主役としたCフリジアンモードスケール(C D♭ E♭ F G A♭ B♭)由来のKey=FmのダイアトニックコードB♭m7・E♭7を借用して、Key=CのダイアトニックコードのFM7に戻ってきた。と解釈できます。

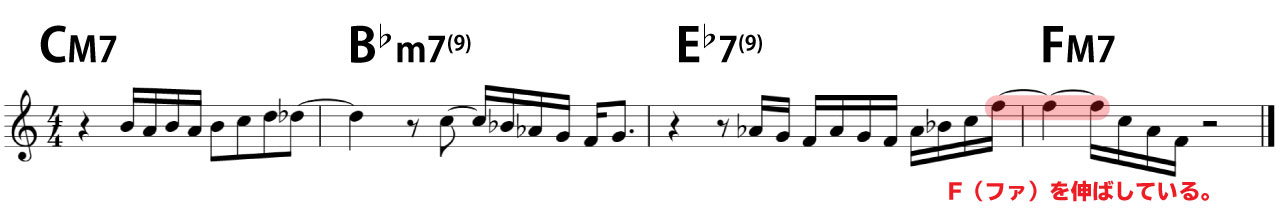

しかし同じコード進行でも、次の例はどうでしょうか?

4小節目で、F(ファ)に解決しているように聞こえるため、主役の音がF(ファ)になったように感じられる方が多いと思います。

つまり、この場合はFM7をⅠM7と見立て、Ⅳm7→♭Ⅶ7→ⅠM7 というKey=Fへのドミナント転調が行われた。と解釈した方が、後に続く進行を作りやすいはずです。

モーダルインターチェンジ・転調する場合、主役の音をどれにするかに気を配ることで、自由に調性感を制御することができます。

オシャレなコード進行の作り方|無料PDF

あなた自身で、格好良くオシャレなコード進行が作りたいなら、無料PDF「オシャレなコード進行の作り方」をご覧ください。

・コード進行の基礎から応用まで解説!

・ギターを使った作編曲能力がメキメキ向上!

・スマホ&PC、どちらでも快適に閲覧!

全55ページの超充実の内容をご用意しました。

ギターならではの、目からウロコのテクニック。

あなたのギター作曲・アレンジ能力は、格段にアップします!

まとめ

以上が、転調の解説です。

曲のラストや一部だけ転調したり、曲のセクションごとに転調したり、一つのセクションの中で複数回転調したり、転調の仕方は色々です。

格好良い最高の音楽作りに、ぜひ転調を活かしてみてくださいね。

こんな作品、作ってます。

こんな作品、作ってます。