コードの応用:sus、dim、aug、add、テンションコード解説

本記事では、いろいろなコードの解説を行います。

- sus(サス)

- dim(ディミニッシュ)

- aug(オーギュメント)

- add(アド)

- テンション

などなど、サウンド付きで丁寧解説!

本記事を読めば、コードの記号から構成音を導き出せるようになります。

コードの使い方もバッチリです!

シリーズ構成

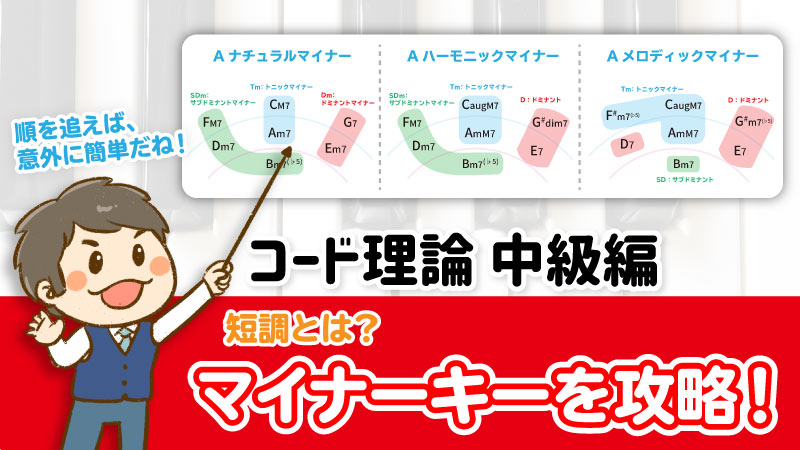

本記事はシリーズ記事で、コード理論中級編の一記事目です。

内容が難しいと思われた方は、前の記事をご覧ください。

この記事を読むためのおさらい

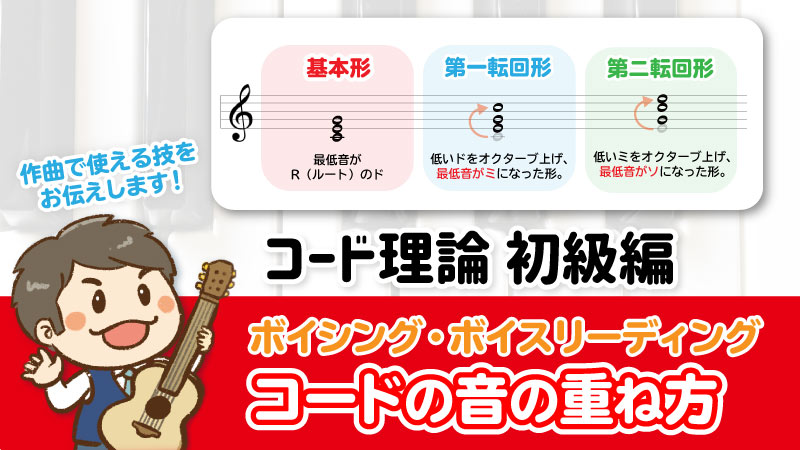

コードは、3音以上の違う高さの音の重なりのことで、ローマ字と数字で示されます。コードが表しているのは構成音だけで、音の重ね方は自由です。

コードの繋がりをコード進行と言い、コード進行を作るには、まずキーを決める必要があります。

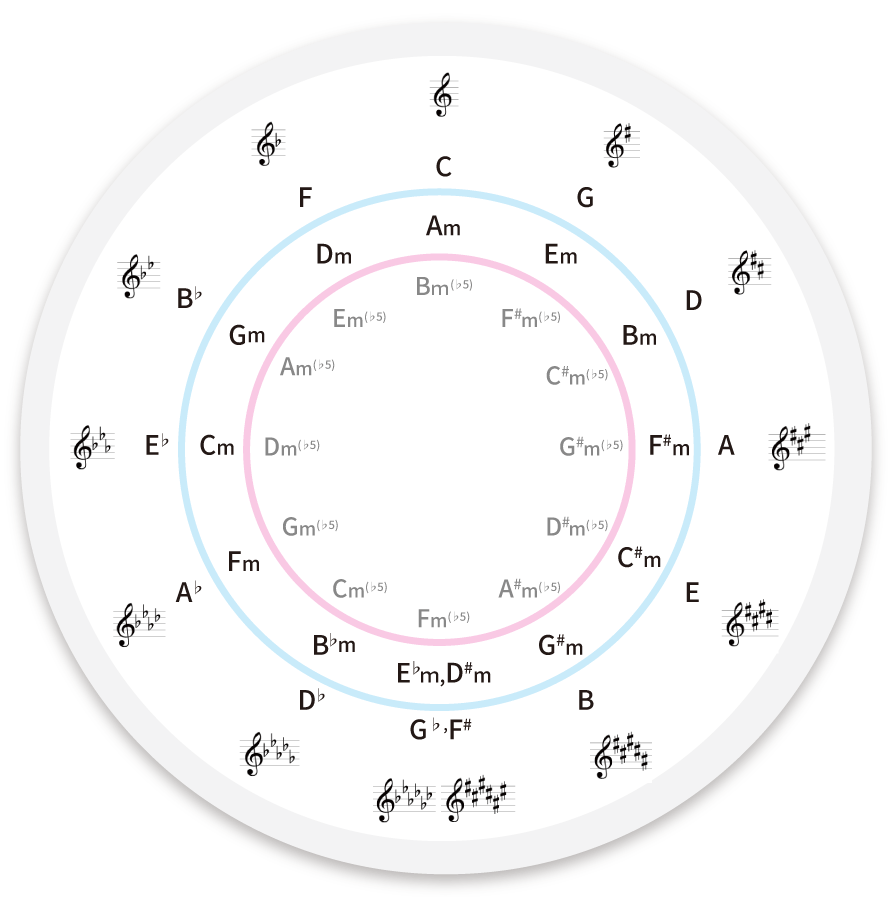

キーに合うコードであるダイアトニックコードは、五度圏表で簡単に見つけられます。決めたキーを中心に扇形に囲うだけです。

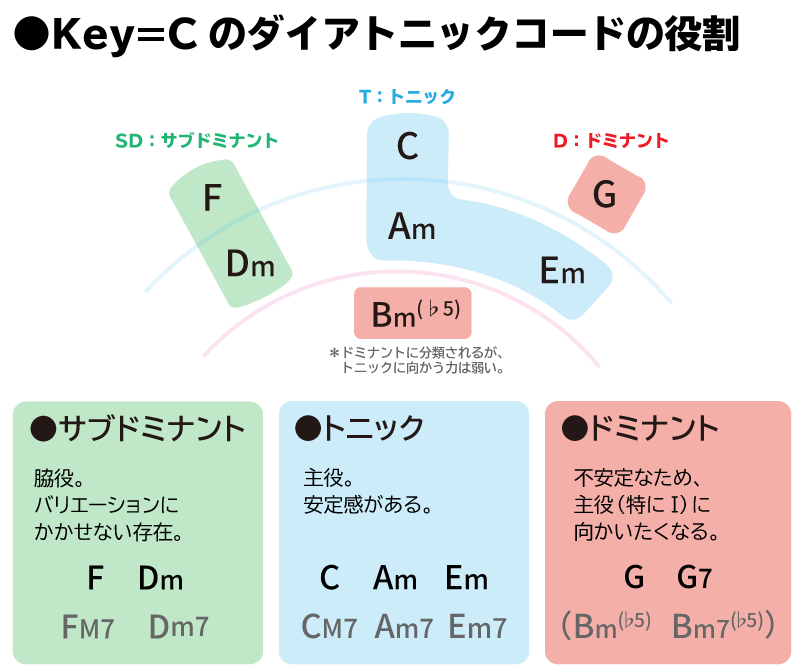

ダイアトニックコードには、主役のトニック、主役が好きなドミナント、脇役のサブドミナントなど、コードの役割があります。

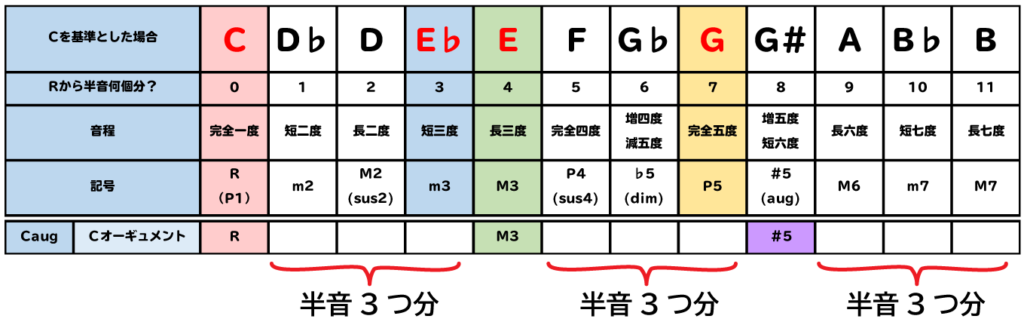

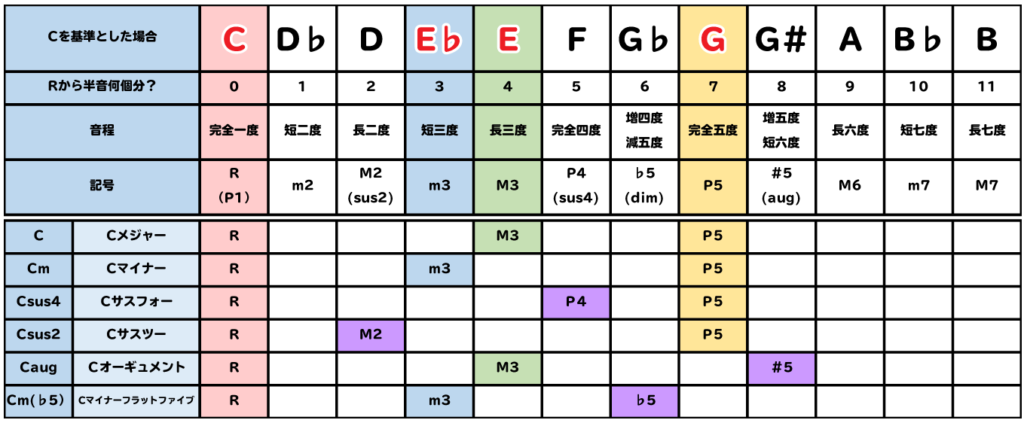

【重要】音程:コードの理解に必須!

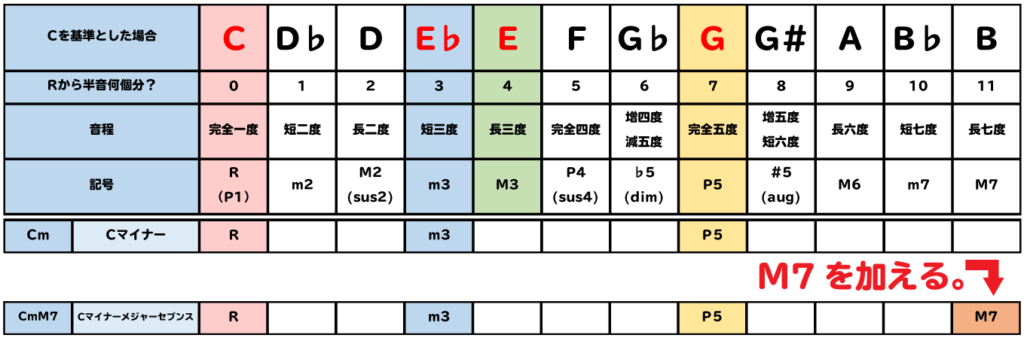

まずコードの理解のため、音程を理解しましょう。

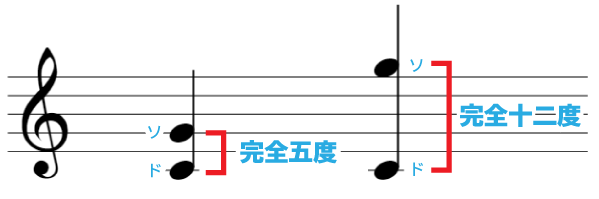

音程とは、二つの音の高さの間隔のことで、半音何個分かで数えます。そして、その半音の個数に応じた名前があり、「○度」と表記します。

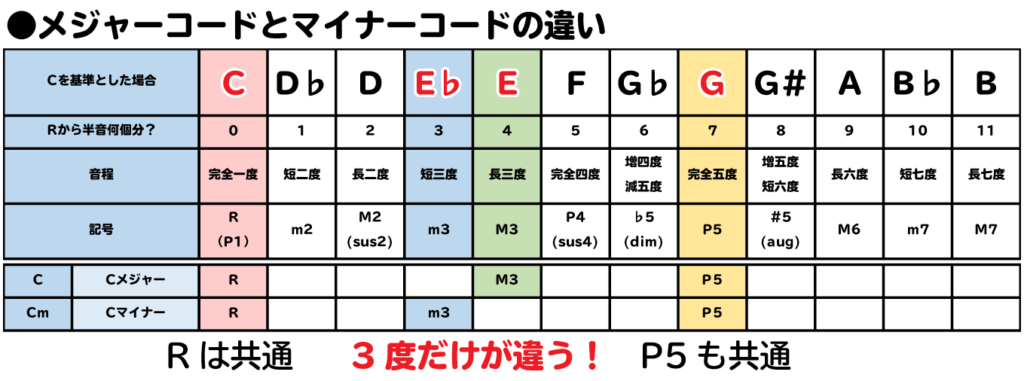

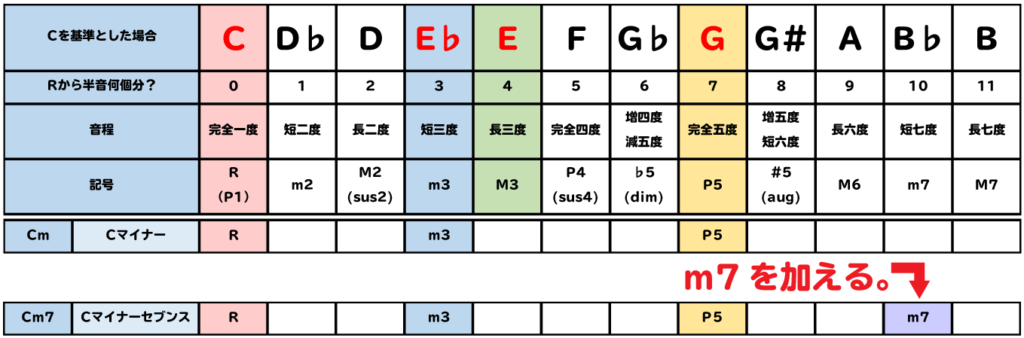

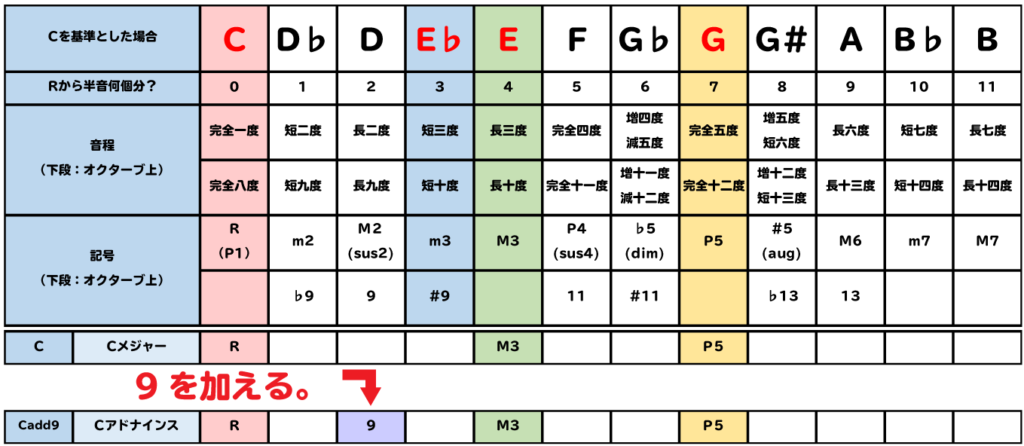

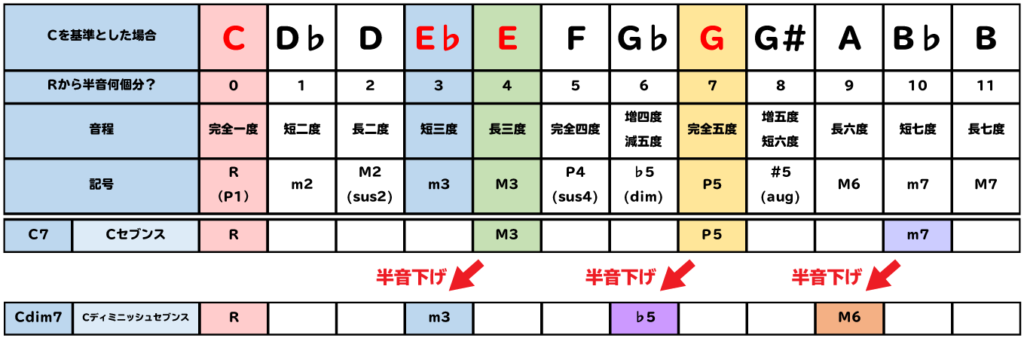

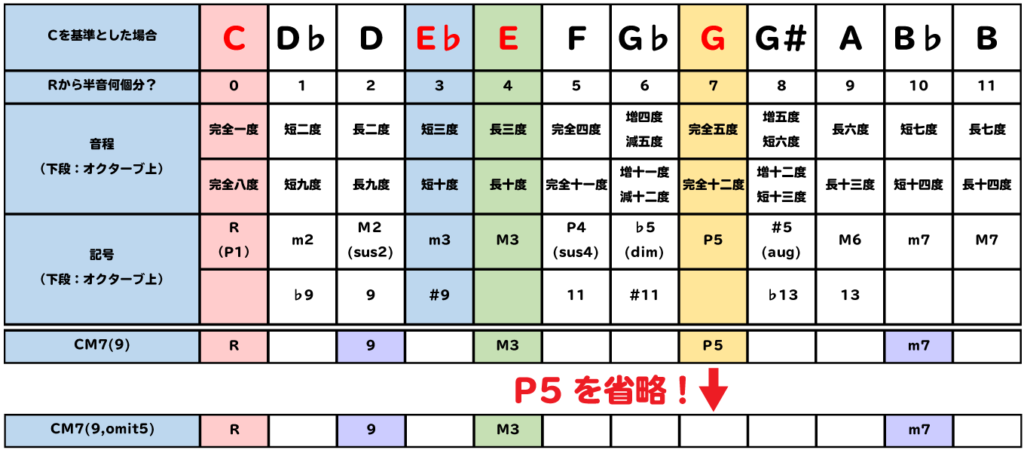

次の表で、C(ド)とG(ソ)の音程を見てみましょう。

Cから見てGは、半音7個分上の高さで、音程は完全五度の関係にあります。オクターブ上のGだと、完全十二度と数えます。

音程を記号(数字)で表すと、「Cから見た時にGは、P5(完全五度)である。」と表現できます。

Pは、Perfectの頭文字で、完全○度を表します。Mは、Majorの頭文字で長○度。mは、minorの頭文字で短○度です。

例えば、P5=完全五度、M3=長三度、m3=短三度を表します。ただし本記事では分かりやすいように、P1(完全一度)をR(ルート)と表現します。

それでは、音程の数え方が分かったところで、コードの解説です!

三和音のコードの解説

3つの音から成り立つ三和音コードは、6種類あります。

- M:メジャー

- m:マイナー

- sus4:サスフォー

- sus2:サスツー

- aug:オーギュメント

- m(♭5):マイナーフラットファイブ

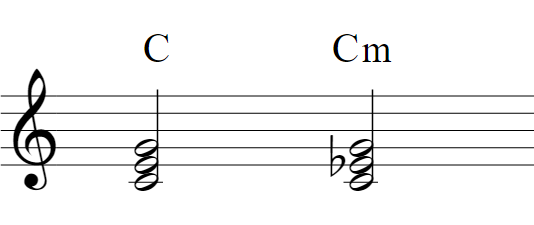

メジャーとマイナー

メジャーコードとマイナーコードの違いは、真ん中に挟まれた3度の音だけです。M3(長三度)、m3(短三度)かによって、音の明暗が変わって聞こえます。

メジャー、マイナーコードは、全てのコードの基本です。構成音を覚えましょう!

- メジャーコード:構成音が、R・M3・P5

- マイナーコード:構成音が、R・m3・P5

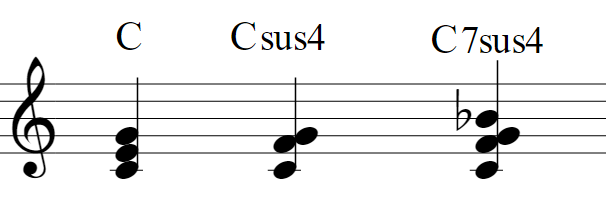

sus(サス)の解説

sus4(サスフォー)とsus2(サスツー)は、RとP5はそのままで、三度の音を変化させます。

音の明暗を左右する三度の音がなくなり、メジャーでもマイナーでもない、無機質・神秘的な音に変化します。

susというのは、Suspended(吊るされた)という意味の言葉から来ています。長三度・短三度を問わず、三度の音がP4やM2の音に変化することを表します。

- sus4(サスフォー):三度の音を、P4(完全四度)にする。

- sus2(サスツー) :三度の音を、M2(長二度)にする。

susの使い方① キーの主役Ⅰの音を変化させる。

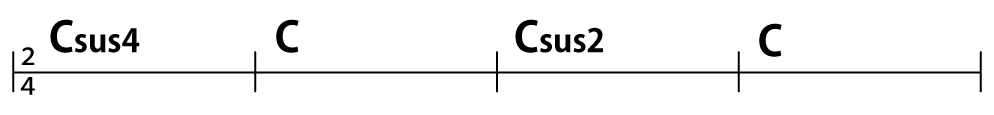

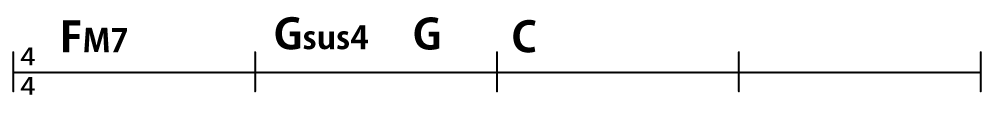

イントロで使われることが多いのが、次の進行です。

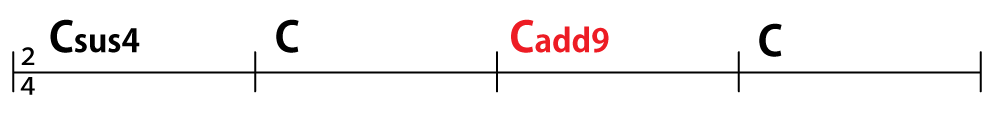

sus2を、add9にして使うことも多いです。

add9は、本記事中盤で解説します。

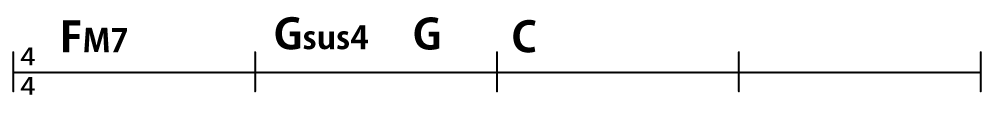

susの使い方② ドミナントⅤの音を変化させる。

キーの主役トニックに向かいたくなるドミナントV。Key=Cで言えば、Gです。このGをGsus4にすることで、印象をおだやかにすることができます。

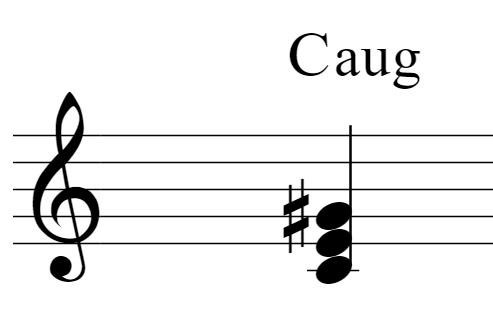

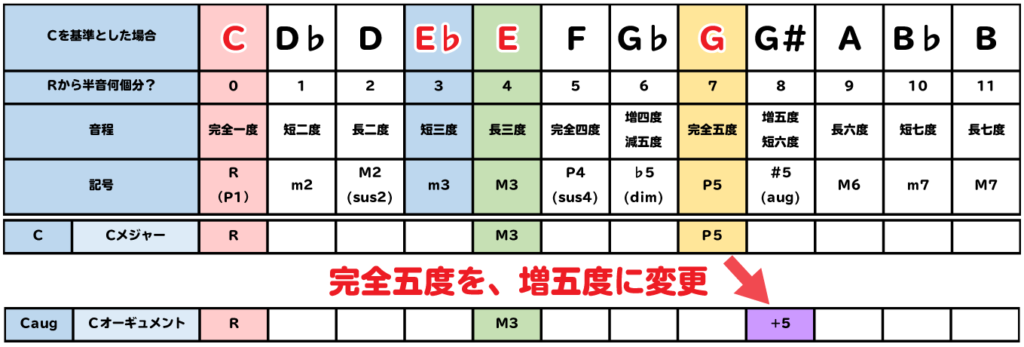

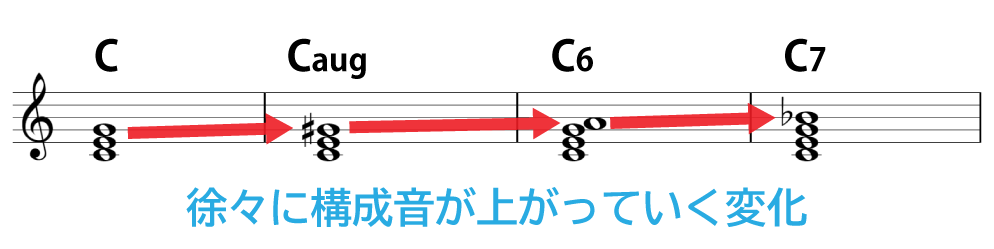

aug(オーギュメント)の解説

augは、メジャーコードのP5(完全五度)を、半音上げます。

ちょっと間の抜けたサウンドが特徴です。

augmentは「増加させる」という意味です。Caugを、C+と表現することもあります。

- aug(オーギュメント):P5を、#5(増五度)にする。

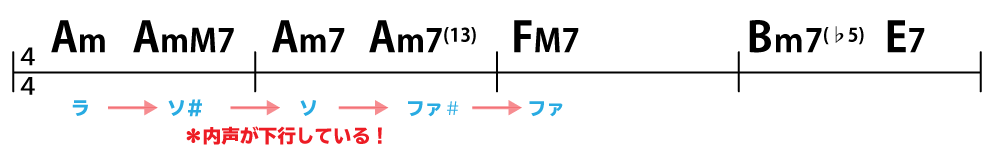

augの使い方① クリシェの中で使う。

クリシェとは、同じコードの構成音の中で一音だけ変化させ続けるコード進行です。

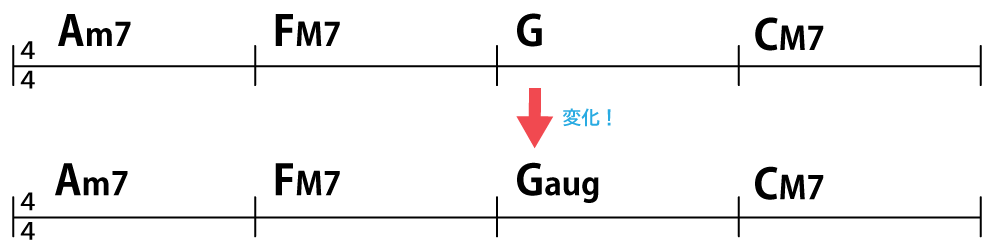

augの使い方② ドミナントを変化させる。

ドミナントの機能を持つコードをaugに変化させることができます。

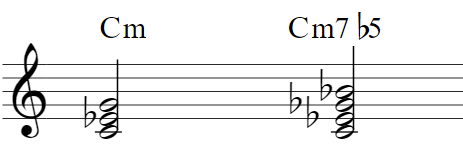

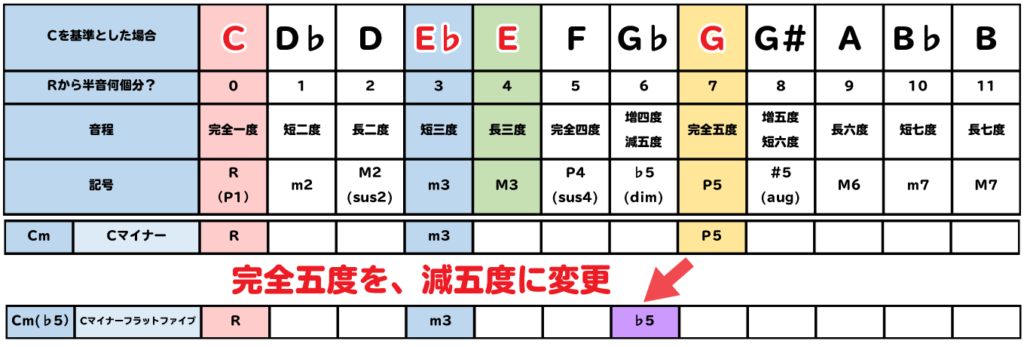

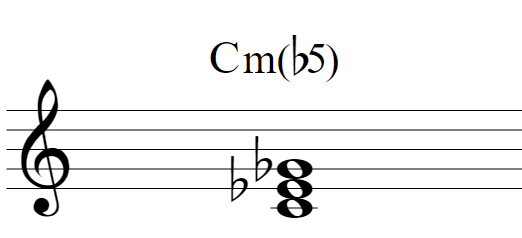

m(♭5)マイナーフラットファイブの解説

m(♭5)は、マイナーコードのP5を半音下げたコードです。

不安定な音ですね。減五度の音程は、強烈に不安定です。

- ♭5(フラットファイブ):P5を半音下げ、♭5にする。

m(♭5)の使い方

m(♭5)単体で使われるより、m7を加え、もっと不安定なサウンドのm7(♭5)として使われることの方が多いです。

セカンダリードミナントやマイナーキーの記事で詳しく解説しています。

m(♭5)の別表記:dim

m(♭5)の別表記に、dim(ディミニッシュ)を使うことがあります。

Cm(♭5)=Cdim です。

しかし、Cm7(♭5)≠Cdim7なのには注意が必要です。

本記事下部dim7の項で、説明します。

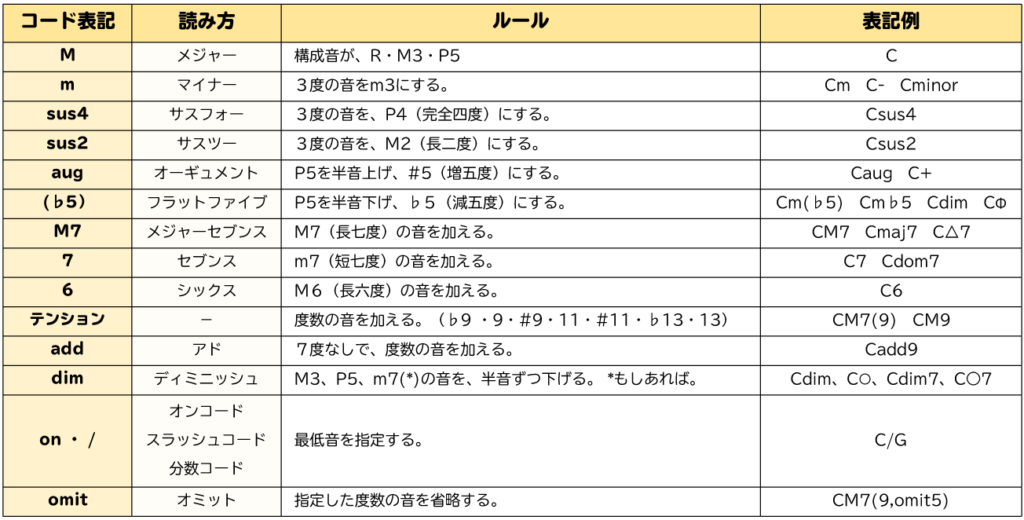

コード記号のおさらい

以上が、6種類の三和音コードです。

- メジャーコード:構成音が、R・M3・P5。

- マイナーコード:構成音が、R・m3・P5。

- sus4(サスフォー):3度の音を、P4(完全四度)にする。

- sus2(サスツー) :3度の音を、M2(長二度)にする。

- aug(オーギュメント) :P5を半音上げ、#5(増五度)にする。

- ♭5(フラットファイブ):P5を半音下げ、♭5(減五度)にする。

四和音以上のコード表記

この記事で解説する四和音以上のコード表記は、下記のとおりです。

- 基本の四和音:M7、7、m7、m7(♭5)

- 6:シックス

- テンション

- add:アド

- dim7:ディミニッシュセブンス

- on・/ :オンコード・スラッシュコード

- omit:オミット

四和音以上のコードは、組み合わせが無数にあります。そのため、覚えるのが大変そうに思えるかもしれません。

しかし、コード表記の法則を覚えれば、どんなコードでも構成音を把握できるようになりますよ!

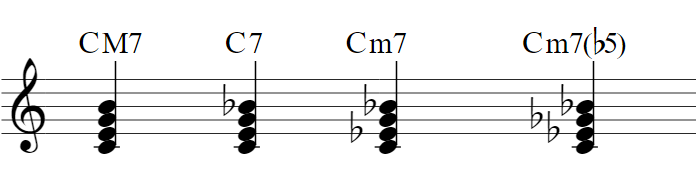

基本の四和音の表記:M7、7、m7、m7(♭5)

基本の四和音は、以上の4つ。ここで覚えるのは、2つの記号!

- M7(メジャーセブンス):M7(長七度)の音を加える。

- 7(セブンス):m7(短七度)の音を加える。

この2つの法則に則って、基本の4コードを見ていきましょう。

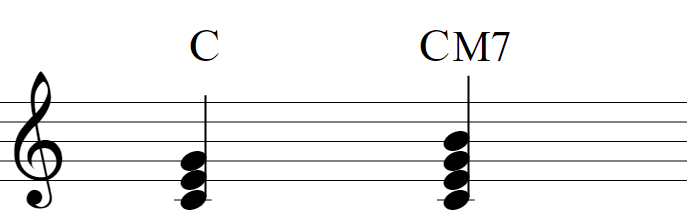

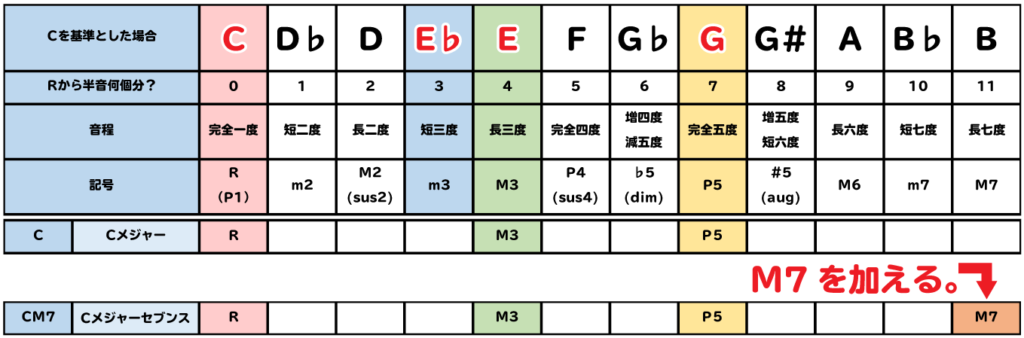

M7:メジャーセブンスコード

コードにM7が付いていたら、M7(長七度)の音を加えます。CM7であれば、次のようになります。

おしゃれ・大人・都会的な音にしたい場合は、積極的にM7を使いましょう。

ダイアトニックコードの中では、ⅠとⅣに使えます。(key=Cでは、CM7・FM7)

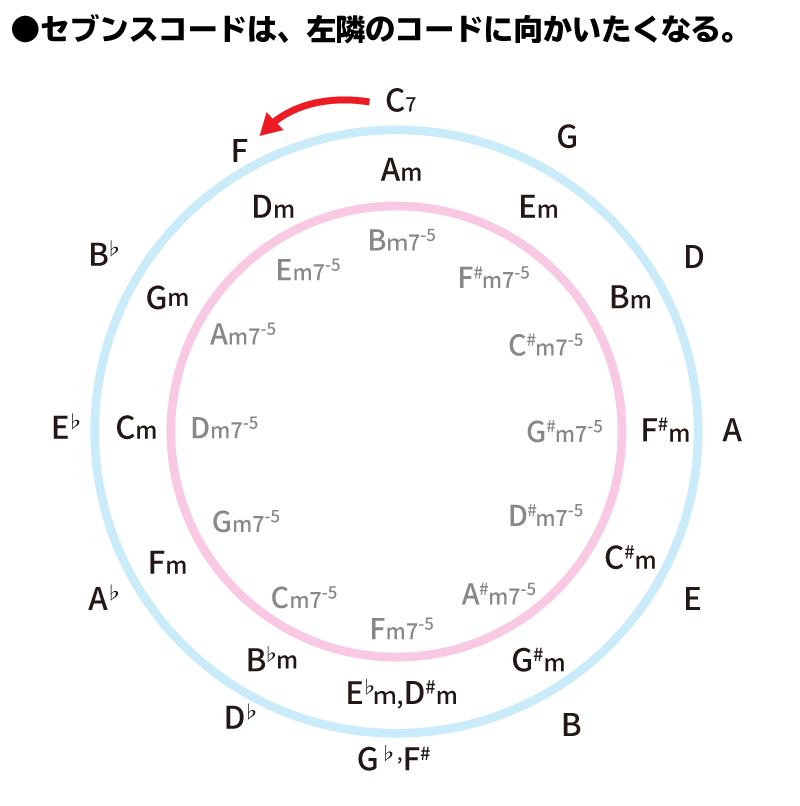

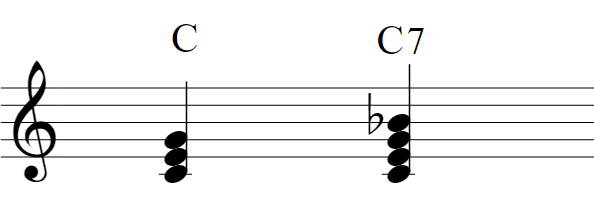

7:セブンスコード

コードに7が付いていたら、m7(短七度)を加えます。C7は次のようになります。

土臭い印象の音ですね。

C7の構成音に含まれるE(ミ)とB♭(シ♭)は、減五度の関係です。減五度の音程は不安定な音が特徴です。そのためセブンスコードは、安定したコードに向かいたくなる性質があります。

向かう先は、五度圏表の左隣のコードです。

この法則を使っているのが、セカンダリードミナントというテクニックになりますが、それはまた別の記事でご紹介します。

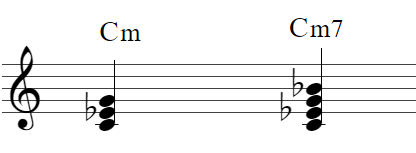

m7:マイナーセブンスコード

コードに7が付いていたら、m7(短七度)を加えるという原則の通り、Cm7は、Cmにm7(短七度)を加えます。

Cmに比べて、Cm7は悲しさが薄らいだような印象になり、より洗練されて聞こえます。

m7(♭5):マイナーセブンスフラットファイブ

m7(♭5)は、3つに分けて考えます。

- m :構成音が、R・m3・P5。

- 7 :m7の音を加える。

- ♭5:P5を半音下げ、♭5にする。

ものすごく不安定な音に聞こえますね。

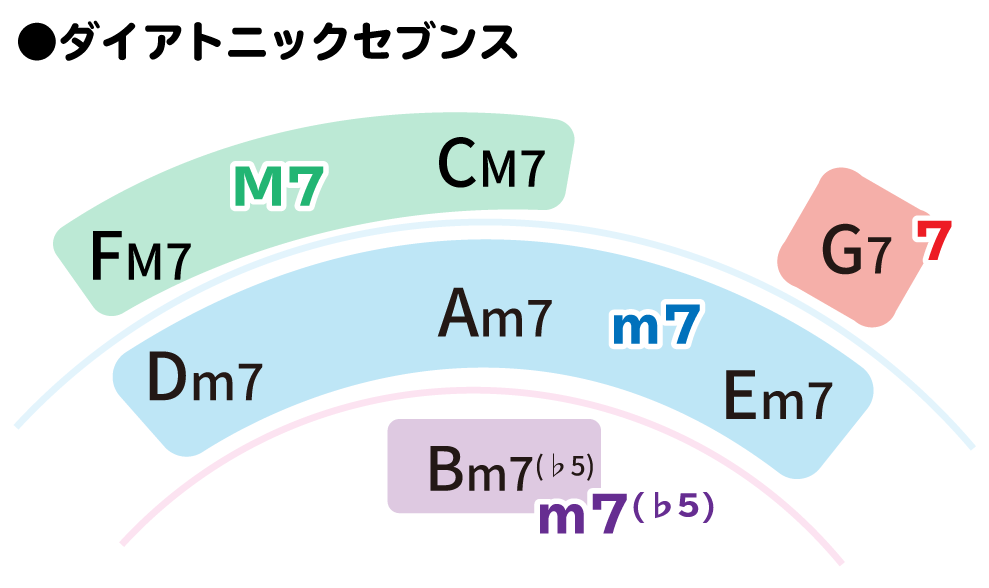

ダイアトニックセブンスコード

どのコードにどの7を付けられるのでしょうか。ダイアトニックコードに7度の音を付けたコードを、ダイアトニックセブンスコードと言います。

五度圏表の位置関係で覚えてしまいましょう。

それでは応用編にまいります!

次のコードの構成音はどうなるでしょうか。

C7sus4の構成音は?

オシャレながらも土臭い。絶妙な音です。

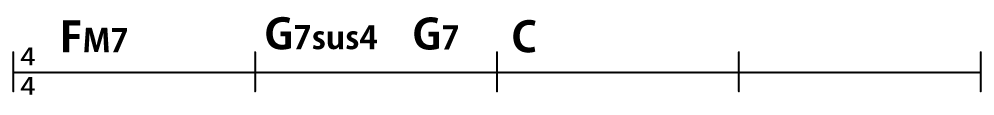

使い方としては、「susの使い方②ドミナントⅤの音を変化させる。」と同じです。聴き比べてみましょう。

やはり7が付いている方が、Cに向かうパワーが高まっていますね。

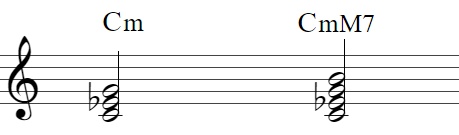

CmM7の構成音は?

CmM7といきなり表記されると、ギョッとなりますよね。

でも、実は単純! CmにM7を加えるので、次のようになります。

音はかなり奇抜です。こちらもクリシェで使うことが多いです。

また、サブドミナントマイナーというテクニックや、マイナーキーの曲の中で、mM7コードが使われることがあります。

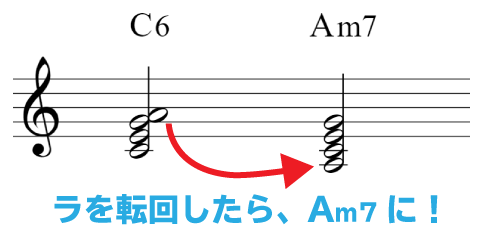

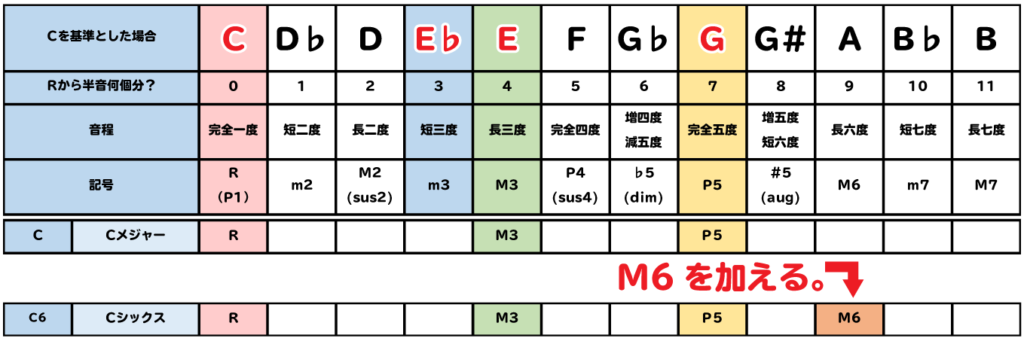

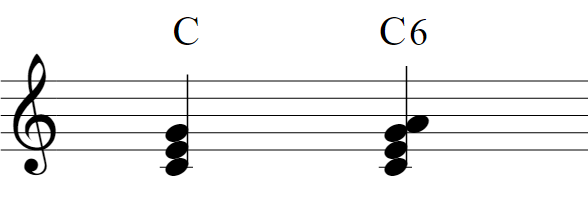

6(シックス)の解説

6は、M6(長六度)の音を加えます。

少し気だるげな音ですよね。

ちなみに、C6を転回すると、Am7になります。

だから、少しマイナー感を感じるんですね。

- 6(シックス):M6(長六度)の音を加える。

M6(メジャーシックス)の使い方

ダイアトニックコードのメジャーコード、Ⅰ・Ⅳ・Ⅴに加えて、少しアンニュイな雰囲気を醸し出すことができます。

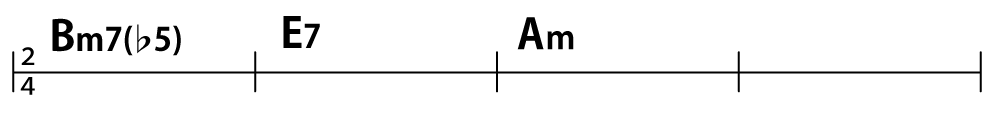

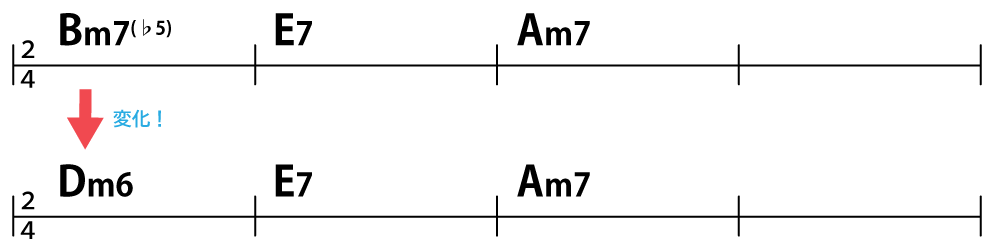

m6(マイナーシックス)の使い方

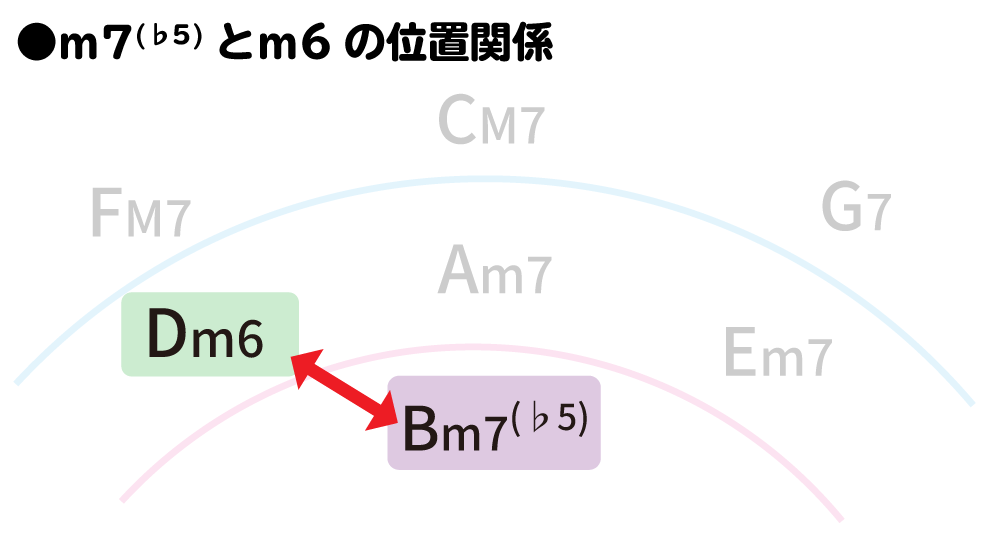

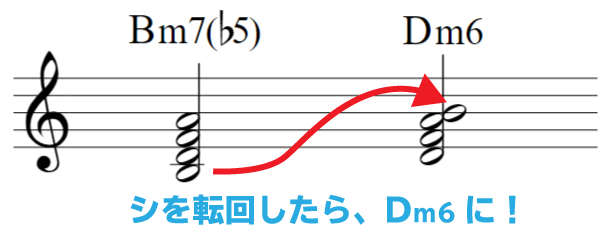

m7(♭5)を転回させ、m6に変化させられます。

Bm7(♭5)とDm6は、構成音がまるっきり同じなんですね。

変化させられるコードは、五度圏表の位置関係で覚えましょう。

テンションの解説

テンションコードは、基本の四和音コードに、さらに音を重ねたコードです。特殊な例外を除くと、テンションは七種類あります。

- ♭9 (フラットナインス) :短9度

- 9 (ナインス) :長9度

- #9 (シャープナインス) :増9度

- 11 (イレブンス) :完全11度

- #11 (シャープイレブンス) :増11度

- ♭13(フラットサーティーンス):短13度

- 13 (サーティーンス) :長13度

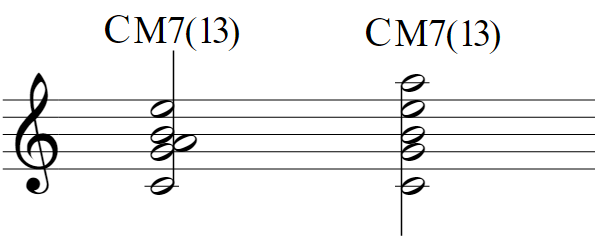

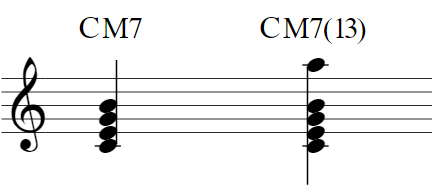

CM7(13)であれば、CM7に長十三度A(ラ)の音を付け加えます。

テンションを足すと、オシャレ・寂しい・無機質な感じなど、様々なイメージを込められます。

- テンション:括弧内の度数の音を加える。

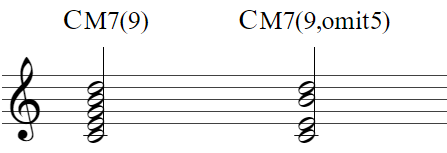

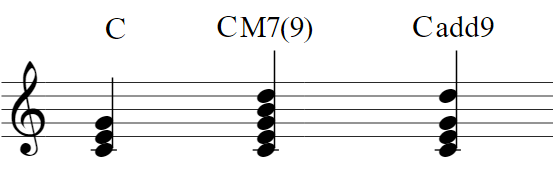

テンションコードを短縮して書くこともできます。例えば、CM7(9)=CM9、CM7(13)=CM13、G9=G7(9)とも表せます。この記事では、CM7(9)の記載方法でいきます。

テンションの重ね方は、自由!

「コードは構成音だけを示し、重ね方は問わない」という原則があるので、テンションを使う時にも、構成音は自由に並び替えできます!

CM7(13)の構成音を並び替えてみます。

印象がガラリと変わりますよね。ボイシング(コードの重ね方)は、ミュージシャンのセンスと言える部分です。

【大事!】テンションの選び方

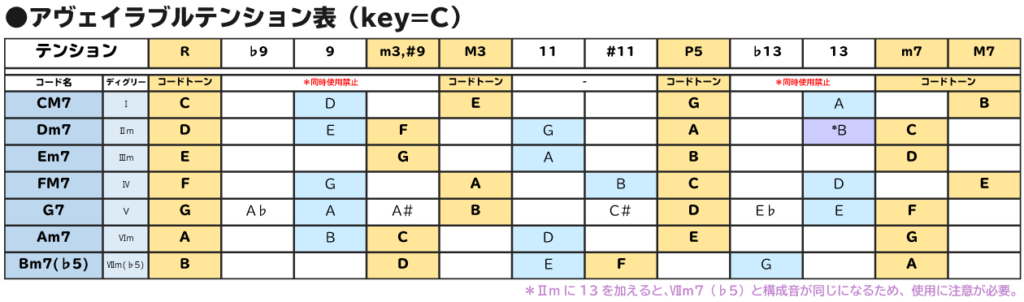

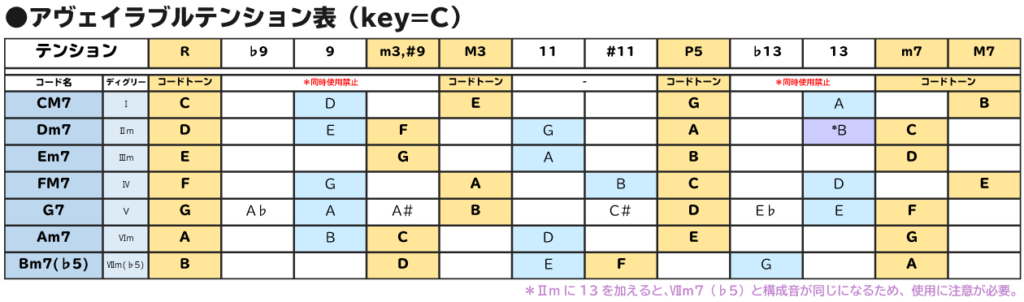

7種類もテンションがあると、どのコードにどのテンションを付けられるのか困ります。そんな時に便利なのが、アヴェイラブルテンションです。

アヴェイラブルテンションは、コードの機能(役割)を変えることなく追加できるテンションのことです。次の表でCM7に追加できるテンションを見てみましょう。

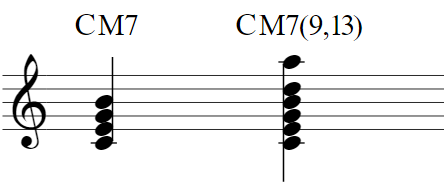

CM7には、9度D(レ)・13度A(ラ)が付けられます。どちらも付けると、CM7(9,13)というコードになりますね。

メインメロディーとぶつかったりしない限りは、この表にのっているテンションを自由につけることが出来ます。

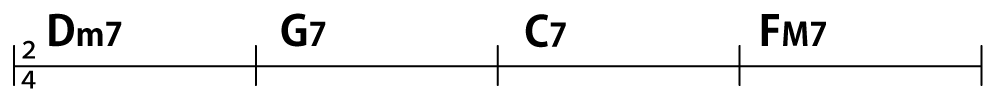

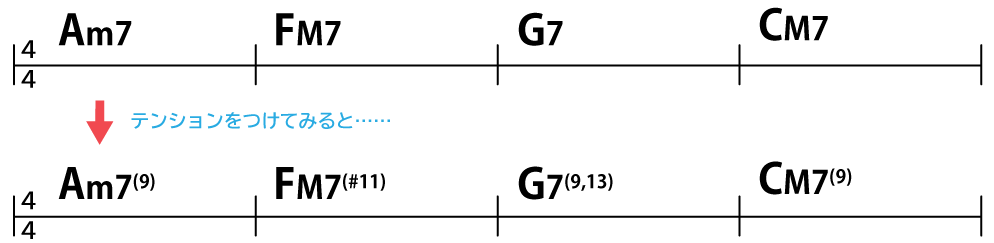

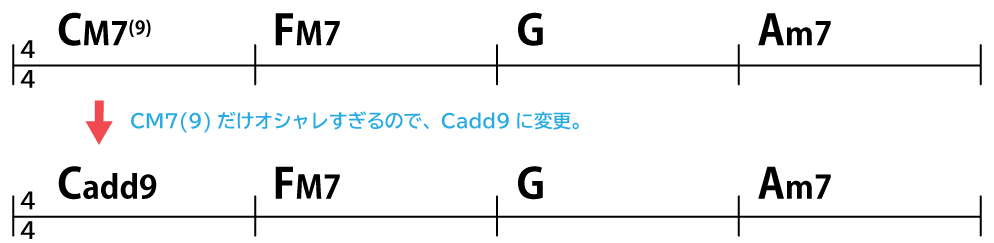

次のコード進行を、アヴェイラブルテンションで味付けしてみます。

他のキーのアヴェイラブルテンション表を参考にする場合は、下記のページをご覧ください。

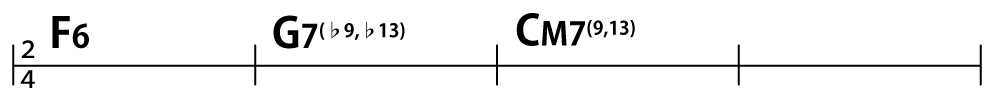

ドミナントVに付けられるテンション

ドミナントのV7(Key=Cでは、G7)には、たくさんのテンションを付けられます。G7の行を見てみましょう。

ドミナントの役割は、不安定から安定へ向かう原動力。ですから、どんなにテンションを付けて不安定な音になっても、トニックに向かう限りは問題ありません。

ただし、注意点も。

G7(9,#9)やG7(♭13,13)のように、半音違いの同音程テンションは原則禁止です。不協和音過ぎて、成り立たなくなってしまうためです。(半音違いではないG7(♭9,#9)はOK。)

テンションを入れる時に、7度の音は必須なの?

7度の音(M7・m7)が付いた上で、テンションを加える場合は多いです。

しかし、7度の音なしにテンションを加えることも可能です。そういう時には、次に説明するaddという表記を使います。

add(アド)の解説

addは、add9・add11・add13など、数字(度数)と組み合わせて使われます。

例えば、Cadd9は、次のようになります。

- add(アド):数字(度数)の音を加える。

例えば、CM7(9)だとオシャレすぎる時、Cadd9にすれば、オシャレ感はそこそこに、かっこよくなります。

テンションを付けすぎたコードがポツンと紛れ込むと、違和感を生みます。add9はそういった時の味方です。

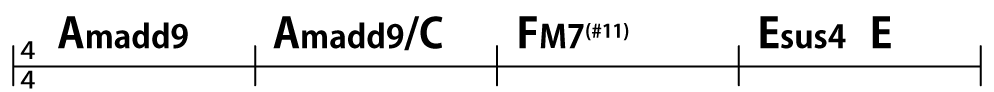

また、マイナーコードにadd9を使うと、とても怪しげでかっこよくなるので、ぜひ活用しましょう。

add13は、6と構成音が同じ

コードは「構成音だけを示し、重ね方は問わない」という原則があるので、違いはありません。使われることが多いのは、断然6の表記でしょう。短いですからね。

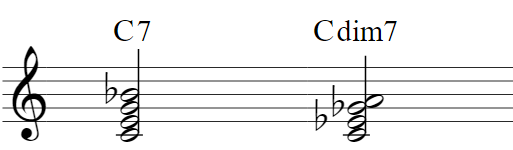

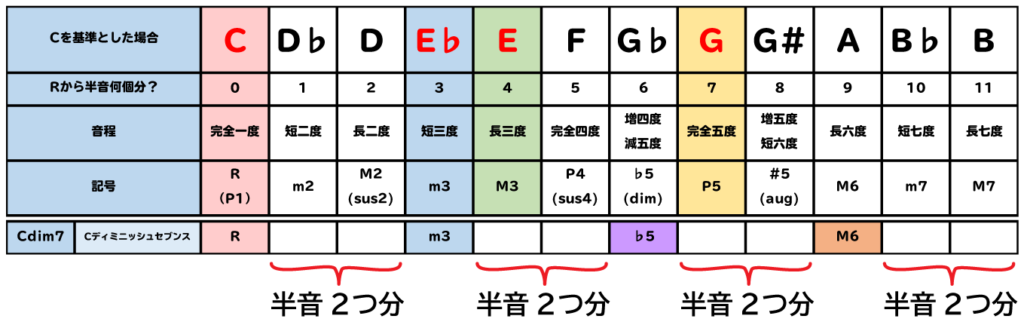

dim7(ディミニッシュセブンス)の解説

dim7は、「diminish=減る」という意味から来ているコード名です。

dimがあるときには、R以外の音(M3・P5・m7)を半音ずつ下げます。例えば、Cdim7は、C7のR以外の音を半音ずつ下げる。と考えます。

コード表記上は7と書いているのに、dimにより半音下がって、M6が含まれることに注意しましょう。(*注 楽典上では長六度ではなく、減七度と表現するのが正しいです。)

不安定な減五度音程「C・G♭」「E♭・A」と2組含まれているため、物凄く不安定な音が特徴です。

- dim(ディミニッシュ):M3、P5、m7の音を、半音ずつ下げる。

dim7の詳しい解説は、中級編6記事目で行います。ここでは基本的な使い方を先にご紹介!

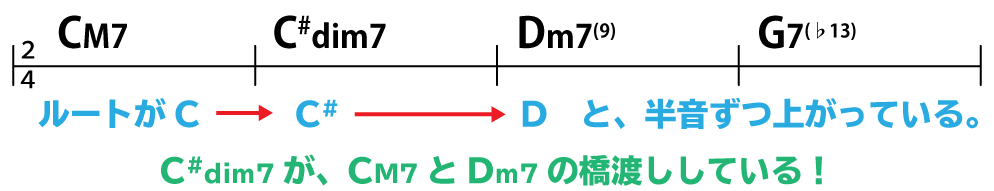

dim7の使い方① 経過コードとして使う。

dim7は、ルートが全音離れているコードの橋渡しをすることができます。

これをパッシングディミニッシュと言います。

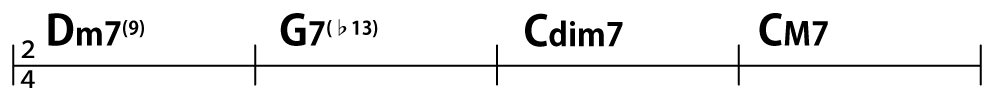

dim7の使い方② ルートを移動させないコード変化

次に紹介するのは、dim7のオグジュアリーアプローチという手法です。すぐにCM7に行くかと思いきや、一旦Cdim7に寄り道するパターンです。

- Ⅰdim7→Ⅰ6(Cdim7→C6)

- Ⅴdim7→Ⅴ7(Gdim7→G7)

などのバリエーションも試してみましょう。

dim7の使い方③(①の応用)経過先を転回コードに。

①の応用で、経過先のコードを転回コードにするパターンです。(転回コードは次の項で説明します。)

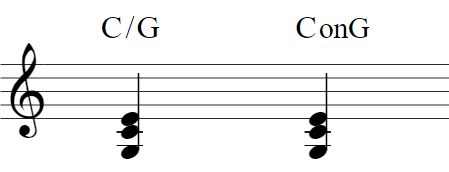

on・/ (オンコード)の解説

オンコードは、次のように表記されます。

C/Gは、最低音がGのCコード、という意味です。

- on ・ /(オンコード):一番低い音を指定する。

オンコードは、スラッシュコードや分数コードとも呼ばれますが、全て同じものです。

オンコードの使い方① 転回コードを作る。

コードD/F#の構成音は、D・F#・Aです。構成音のF#を一番低い音に持ってくることで、ベースがなだらかに上行するスムーズな進行を作ることができます。

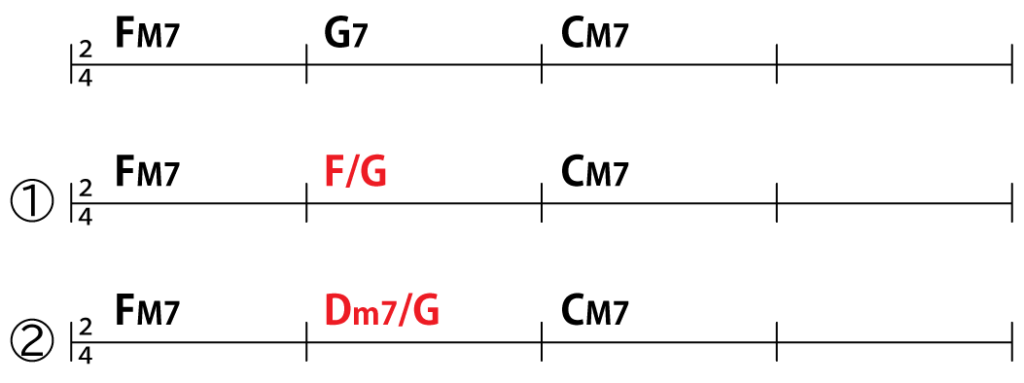

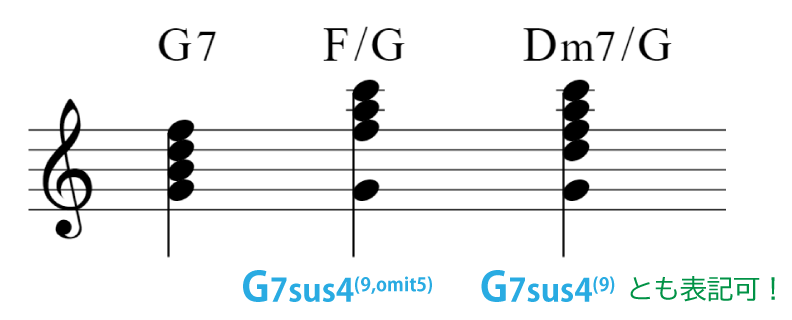

オンコードの使い方② ドミナントに活用する。

Ⅰのコードへ進む力を持つドミナントVを、他のコードに差し替える時にもオンコードが使えます。

Key=CのドミナントであるGを差し替えてみましょう。

オシャレ感を感じるのに、きちんとCM7に向かう力も感じます。F/G・Dm7/Gを、Gをルートに表記することもできます。

G7sus4(9)より、Dm7/Gの方が直感的ですよね。特に鍵盤だと左手でGを、右手でDm7を弾くことになり、演奏しやすい表記と言えます。

ドミナントとして使うオンコードは、五度圏表の位置で覚えましょう。

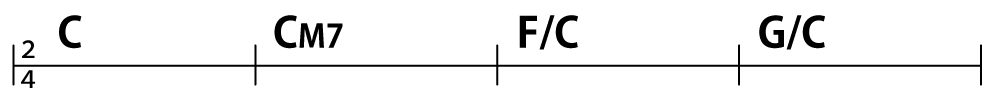

オンコードの使い方③ ペダルポイントとして使う。

ペダルポイントは、コードが変わっても、同じ音を使い続けるテクニックです。

この進行のように、低音部で同じ音を使い続けることを、ベースペダルポイントと言います。

omit(オミット)の解説

omit(オミット)は、「省略する」という意味です。CM7(9,omit5)のように、数字と組み合わせて使い、度数の音を省略することを表します。

少しスッキリとした音になりましたね。

- omit(オミット):度数の音を省略する。

omitに続く数字は、1・3・5のどれかです。

| omit1 | R(ルート)を省略。表記上の出番は少ない。 「ルートをベースに任せ、ギターはomit1で弾く」などで使う。 |

|---|---|

| omit3 | M3・m3を問わず、3度を省略。使う頻度は多い。 音の明暗がなくなり、スタイリッシュな印象になる。 |

| omit5 | P5を省略。重厚感を減らしてスッキリ! 音を削りたい時の第一候補。使う頻度はかなり多い。 |

Cadd9(omit3)とCsus2の構成音は同じ。

2度を足すのか、9度を足すのか、という違いがあるように思えますが、「コードは構成音だけを示し、重ね方は問わない」という原則がありますから、コードとしては全く同じものです。

コード表記のまとめ

本記事に出てきたコード表記をまとめました。

困ったことがあったら、この表をご活用下さい。

オシャレなコード進行の作り方|無料PDF

あなた自身で、格好良くオシャレなコード進行が作りたいなら、無料PDF「オシャレなコード進行の作り方」をご覧ください。

・コード進行の基礎から応用まで解説!

・ギターを使った作編曲能力がメキメキ向上!

・スマホ&PC、どちらでも快適に閲覧!

全55ページの超充実の内容をご用意しました。

ギターならではの、目からウロコのテクニック。

あなたのギター作曲・アレンジ能力は、格段にアップします!

まとめ

コードの応用の記事は以上です。

大変長い記事だったと思います。おつかれさまでした!

一度に覚えなくても大丈夫です。

新しい曲に新しいコードを一つ使うだけでも、少しずつ上達できます! 何度もこの記事をご覧になり、少しずつ日々の活動に活かして頂ければと思います。

次の記事は、ドミナント徹底攻略です! ドミナントといえば、Key=CにおけるコードG。Gを色々と変化させますよ~!

こんな作品、作ってます。