Eventide SplitEQレビュー 思い通りに音を操れる新感覚EQ

アフィリエイト広告を利用しています。本記事が参考になったら、ぜひリンクをご利用下さい。

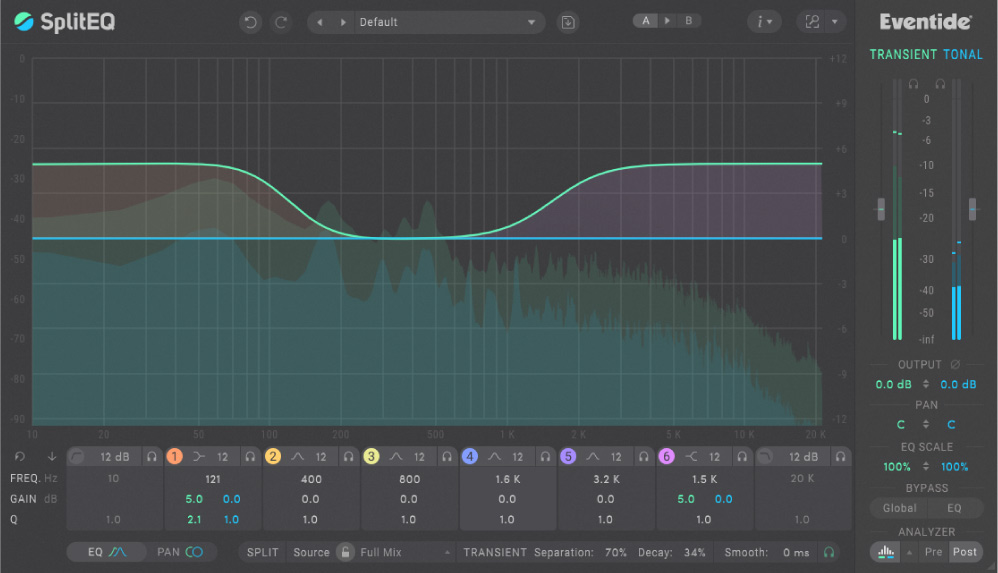

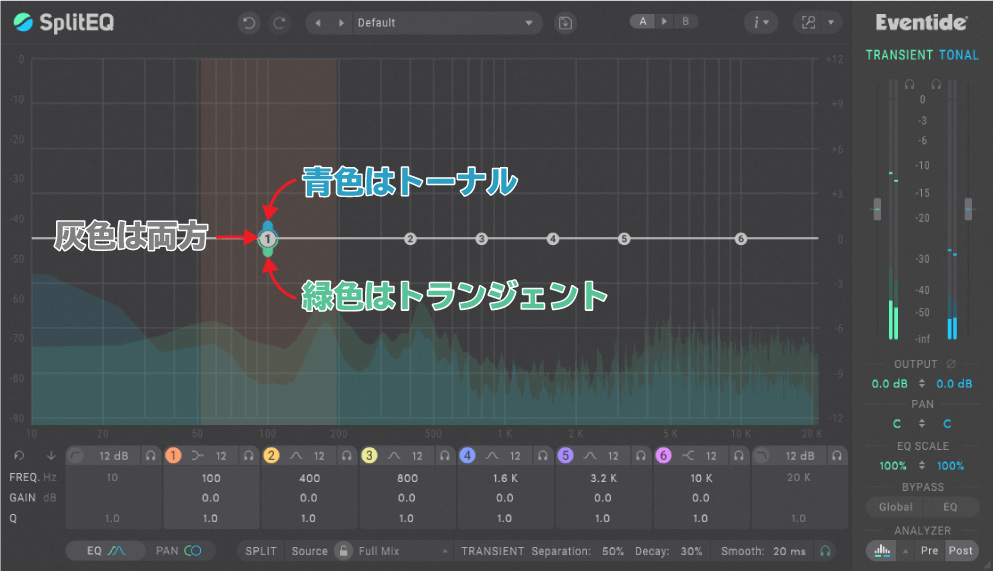

Eventide SplitEQは名前の通り、分けて(スプリットして)処理ができるイコライザーです。

- トランジェント:音の立ち上がり。

- トーナル:トランジェントから切り離された部分。

それぞれに対して、EQ・パン・ステレオ幅を調整することができます。

出来ることが多いため、EQ・トランジェントシェイパー・パンナー・ステレオイメージャーなど、色々な側面を持っています。

だからこそ、他のプラグインでも代用できるのでは?と思われる方もいるかもしれません。ところがどっこいSplitEQが最適・最善手・最速で思ったことを実現できる可能性を秘めています。

SplitEQは、既に各所で絶賛されているプラグインですが、その絶賛の理由を本記事で紐解いていきたいと思います。

SplitEQにはどんな特徴がある?

トランジェントを分けられるメリットとは?

トランジェント・トーナルに分けたEQ処理には、どんなメリットがあるのでしょうか?

一番分かりやすいドラム処理を例にとってみます。音を立たせるために低域・高域をブーストしてみます。(エフェクト前後でゲインが変わらないよう調整済。)

一回聞くだけでは分かりにくいかもしれませんが、①~③を繰り返し順に2,3度聞けば、違いが分かるはずです。

①はとてもバランスが取れていますが、少し押し出しが弱い印象があります。②の音源は、とても自然に低域・高域が強調され、音が前に出ていますね。一方、③は低域の押し出しが強すぎ、高域も耳に付くような感じがします。

②はSplitEQで、トランジェントだけを強調しています。

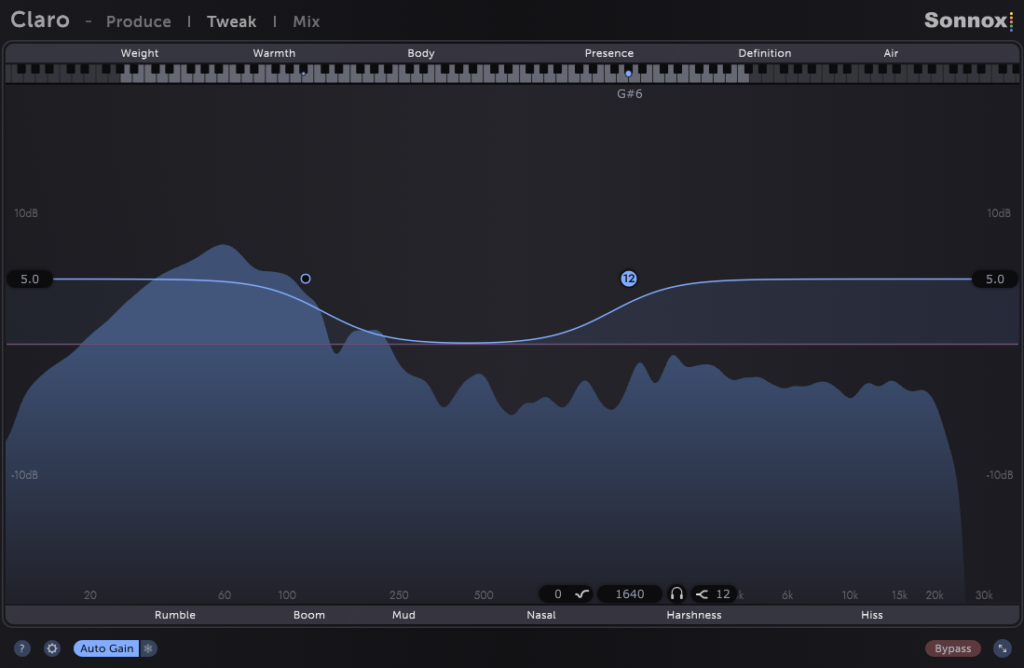

③は、Sonnox Claroで同じ帯域をブーストしています。

これだけでも、SplitEQの凄さは体感できますよね。トランジェント(音の立ち上がり)だけを大きくすることで、通常のEQでは出来ない処理が一瞬にして可能です。

SplitEQと他のエフェクトとの違いは?

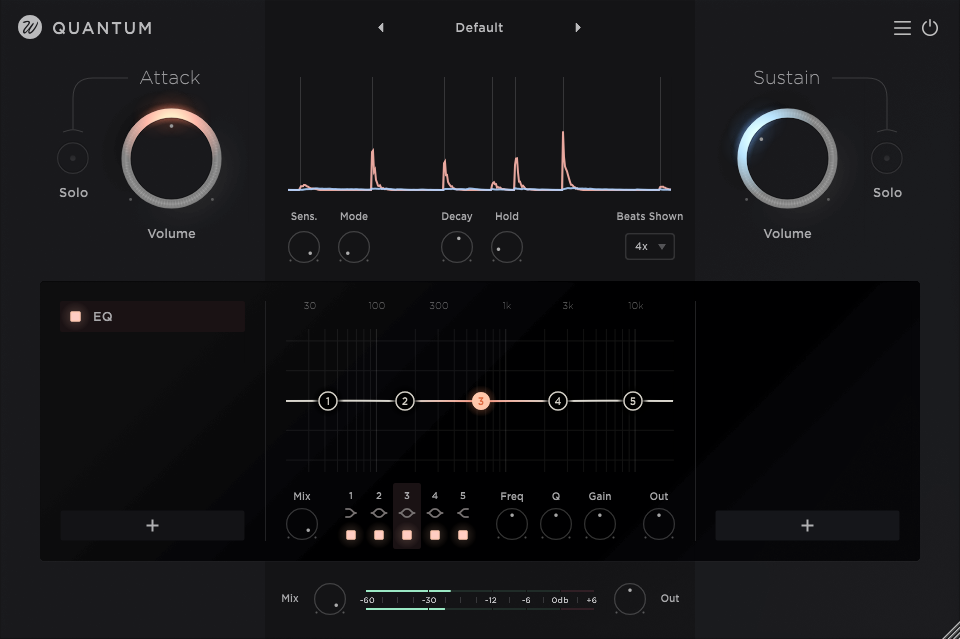

トランジェント・サスティンに分けてEQ処理できるプラグインは他にも存在します。例えば、Boz Digital Labs / Transgressor2・Wavesfactory / Quantumです。

これらのプラグインも似たような処理をすることが可能ですが、SplitEQとの大きな違いは、音の分離の仕方にあります。

例えばTransgressor2の場合は、音量を元にトランジェントかそうでないかを判断します。すると、「キック・スネアはトランジェントとみなすが、音量の小さなハイハットはトランジェントだとみなさない」という場合があります。

Quantumは自動でトランジェントを把握するのが売りの一つで、サスティン部分のレベルを下げるだけで、次のような処理が簡単にできます。

簡単に残響が消えてデッドになりましたね。

実は、ここまでの大胆な処理は、SplitEQは少し苦手です。

⑤の音源は、少しシュワシュワ感が感じられ、少し不自然ですよね。

これはSplitEQの音の分離の仕方が、他のプラグインとは大きく異なることが理由になっています。

Structural Split™テクノロジーとは?

SplitEQの音の分離の仕方Structural Split™テクノロジーとは、一体どんな仕組みなのでしょう?

Structural Split™は、入力されたオーディオ信号をトランジェントとトーナルに分割します。時間的にも周波数的にも比較的安定している領域を探し、それをトーナルと見なします。これらの領域を入力から差し引くと、残るのはトランジェントです。

このアプローチの利点は、コンプレッサーや他のダイナミクス系ツールとは異なり、レベルに依存しないことです。現実の世界では、トランジェントはラウドにもソフトにもなり得ます。

Structural Split™テクノロジーでそれぞれトランジェント・トーナルをソロにして聞くと、次のようになります。ハイハットに意識を集中させて聞いてみましょう。

キック・スネアより音量の低いハイハットも、⑥でしっかりトランジェントとして捉えていますね。

上記で挙げた他のトランジェントシェイパー系プラグインと違って、音量・時間軸の分離ではなく、時間・周波数軸で分離していることこそが、SplitEQの大きな特徴なのです。

これにより、音量が小さなトランジェントにも対応でき、EQ操作する人が本来したい挙動で、より自然な処理ができるのです。

サスティンではなくトーナル

また、他のトランジェントツールとの大きな違いは、トランジェントではない部分を、サスティンではなくトーナルと分類している所です。

トーナルは音色・調性を意味しますが、これはSplitEQがドラム以外の楽器にも使うことを強調しているからこその分類です。

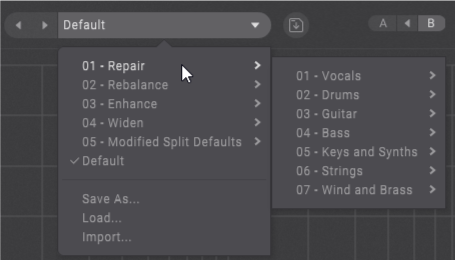

プリセットを見ても、様々な楽器をカバーしていることが分かります。

SplitEQの特徴まとめ

今まで説明してきたことをまとめます。SplitEQは、

- 時間・周波数軸でトランジェント・トーナルを切り分ける。

- 他の「トランジェントシェイパー+EQ」のプラグインに比べ、より自然なEQ操作が可能である。

- ドラムだけでなく、様々な楽器に対して使うことができる。

以上です。

SplitEQの音をもっと確認しよう!

各トラックに使うパターン

今回は検証用に4小節の楽曲を作りました。6トラックの楽曲です。

- ピアノ:KeyScape

- アコギ:生録音

- パッド:Native Instruments Pharlight

- ベース:Tririan

- パーカッション:Native Instruments Cuba

- ドラム:Superior Drummer3

パッド以外の5トラックでSplitEQを使いました。どのような変化が生まれるでしょうか?

⑧はEQ処理していないこともあって、それぞれのトラックの主張が激しい感じです。

⑨は、各トラックの収まりが良くなっている感じがします。アコギも右に移動していますね。

実際にどのような設定を使ったかは、下記で一つずつ見ていきます。

4種類の使い道

SplitEQでは、4種類の使い道に分けて、プリセットを用意してくれています。

- Repair(修復)

- Rebalance(調整)

- Enhance(強化)

- Widen(ステレオイメージ・パン操作)

それぞれどのように変化させられるのか、音源を通して掴んでみましょう。

1.Repair(修復)

修復は、「悪い録音状態のものを、使える音色にする」という意味合いです。

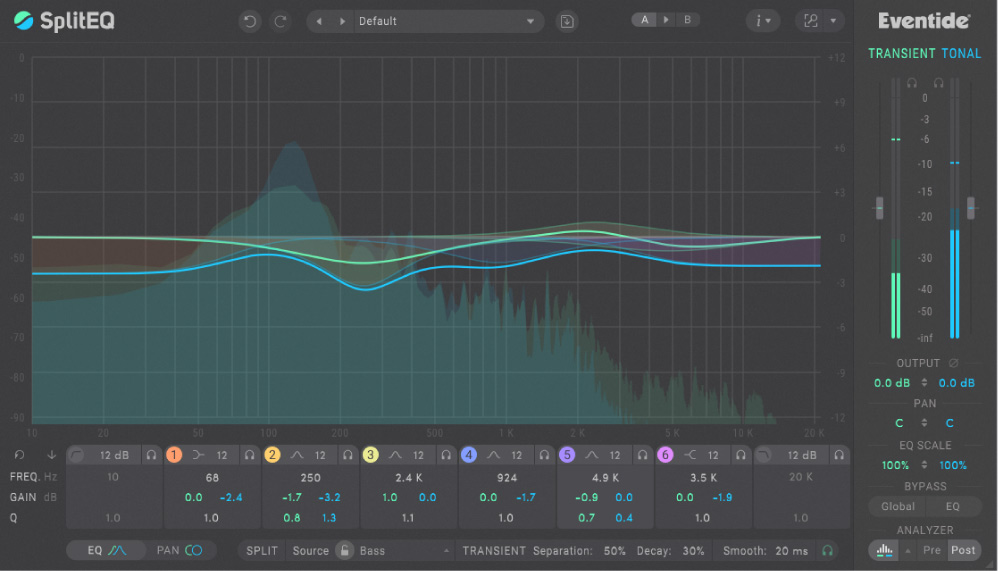

今回は打ち込みですから悪い録音状態というわけではありませんが、使ったベース音源Tririanは、中低域~低域が大変ボリューミーな音源です。そのため、EQ処理は必須だと思います。

⑩は、中低域が膨らんで、ミックスする上で邪魔成分も含まれているように思いました。そこで250Hzをトランジェント・トーナルをカットしました。値は、トランジェント・トーナルそれぞれ変化させています。

トランジェントをブーストしているのは2,500Hzあたりで、音を立たせ、くっきりとさせています。

2.Rebalance(調整)

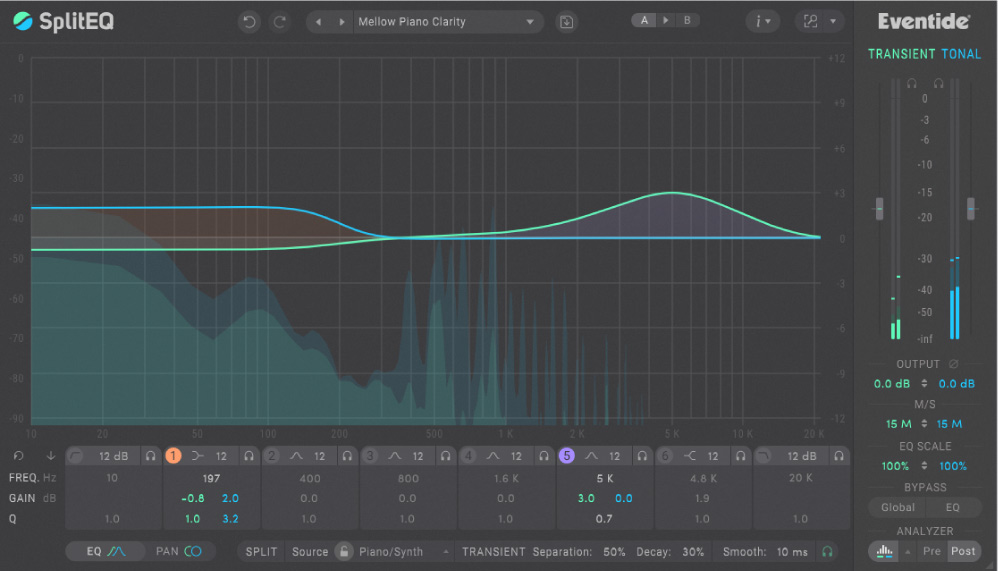

リバランスは、「既にバランスが取れている音源を、調整して、好みの音色にする」という意味合いでしょうか。ピアノに対して、プリセットを使用してみました。

高域のトランジェントがブーストされ、クリアに聞こえますね。

ピアノに関しては、右のマスターセクションのM/Sの所で、15Mという表示になっています。これは音をMS処理できるセクションで、100Mまで行くと完全にモノラルになります。

ピアノ音源はステレオで広がって鳴る音源が多いですが、今回は音像が広すぎたように感じたため、Midに寄せました。このようにSplitEQはステレオイメージャーのようにして使うことも可能です。

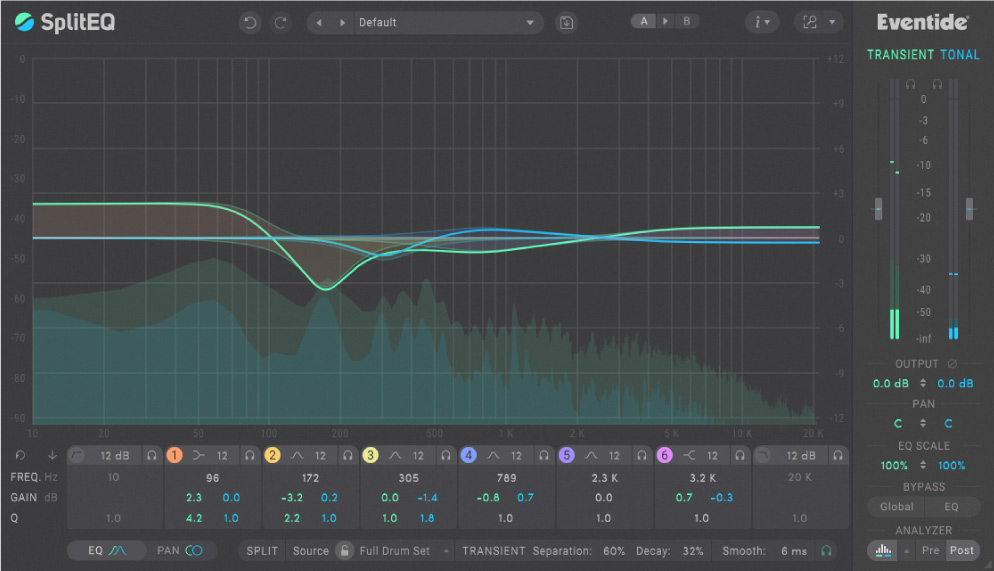

3.Enhance(強化)

Enhanceは、「音を強化して目立たせる」意味合いです。

本記事冒頭のように、ドラムの低域を強めて、キックが抜けるような設定にして使いました。

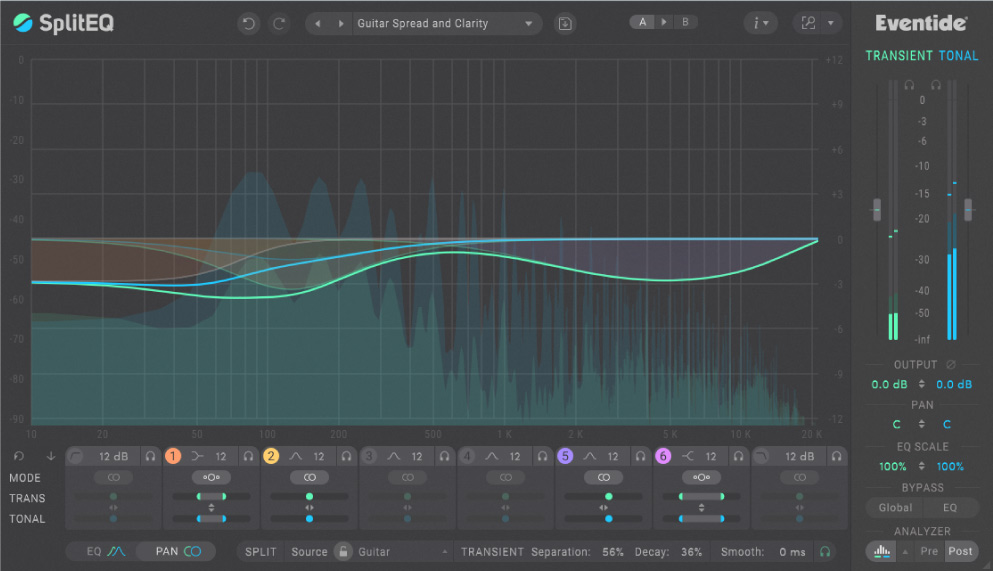

4.Widen(ステレオイメージ・パン操作)

Widenは、「PANセクションを使用して、パンナー・ステレオイメージャーのように使う」という意味合いです。

今回はアコギに対して使ってみました。

注目は、画面下部のPANセクションの使用です。1でMSモードにして中央に音を寄せ、低域部分の音を締めています。5で高域部分を少しだけ右に寄らせています。6で高域部分のステレオ感を広げています。

このように帯域毎にパン・ステレオ処理ができるプラグインに、Cableguys ShaperBox3がありますが、トランジェント・トーナルに分けての処理はできませんので、SplitEQの唯一無二の機能と言って良いでしょう。

SplitEQの使い方

ここからは実際に使う上で、知っておいた方が良いことを記します。

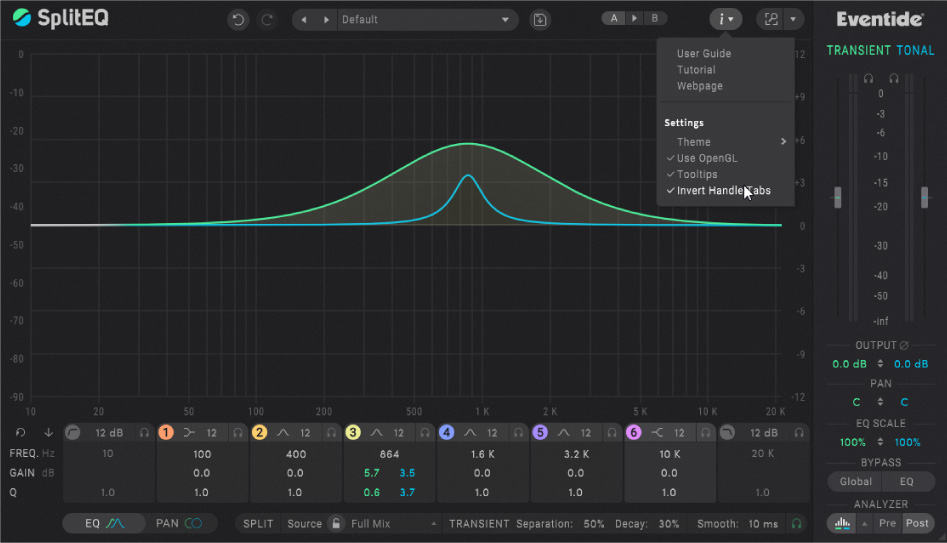

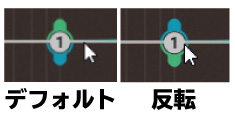

EQ画面&ショートカットキー

基本はノードをドラックすることで操作します。

ショートカットキーがかなり充実しています! 赤文字は特に大事なショートカットキー。

- Alt+クリック:値のリセット(色んな所で使えるので必須!!)

- Shift+ドラッグ:Q幅を変えられる。

- Ctrl+ドラッグ:ゆっくり動く。

- Ctrl+Alt+ドラッグ:ソロで視聴できる。 *これが神機能!!

- ノードをダブルクリック:トランジェント・トーナルが合体する。

- ホイール:Q幅を変えられる。(変化量が多い。)

- Ctrl+ホイール:Q幅をゆっくり変えられる。

ソロ視聴のショートカットキーでは、トランジェント・トーナルそれぞれを帯域ごとにソロできます。

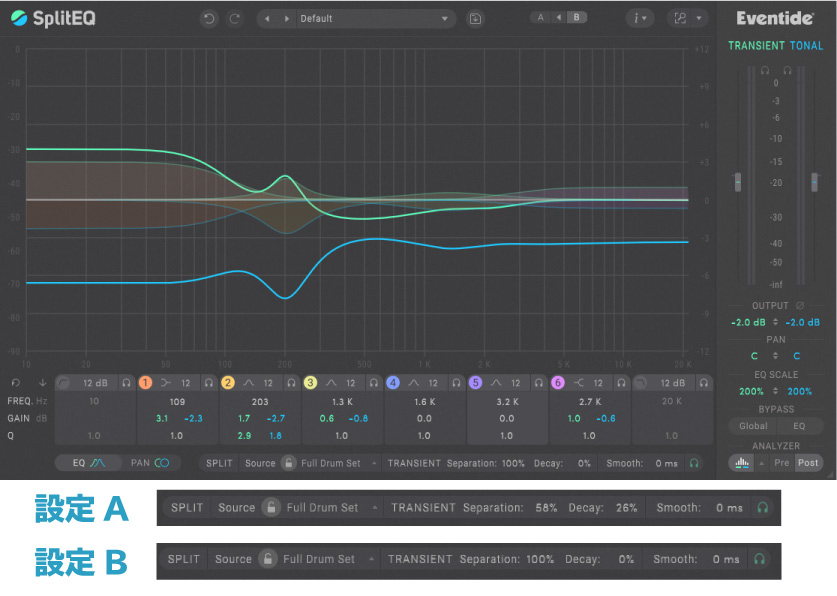

SPLIT:トランジェント・トーナルの分け方を決める

画面下部で、トランジェント・トーナルの分け方を設定できます。

右下にあるヘッドホンボタンで、トランジェント・トーナルのソロが聞けるので、活用しながら設定します。

各数値の意味は次の通り。

- Source:トラックのソースに合わせて設定。

- TRANSIENT Separation:値を高くすると、トランジェント部分が短くなり、境界が鮮明に。

- Decay:トランジェントのリリース時間が長くなり、音色のうねりが緩やかに。

- Smooth:トランジェントのアタックタイム。長くすると、トランジェントが柔らかくなる。

この設定によって、EQの効きがかなり変わってきます。比べてみましょう。

設定Bは、トランジェントを短く設定しているため、頭だけが強調されていますね。ソースに合わせて良き設定を見つけましょう。

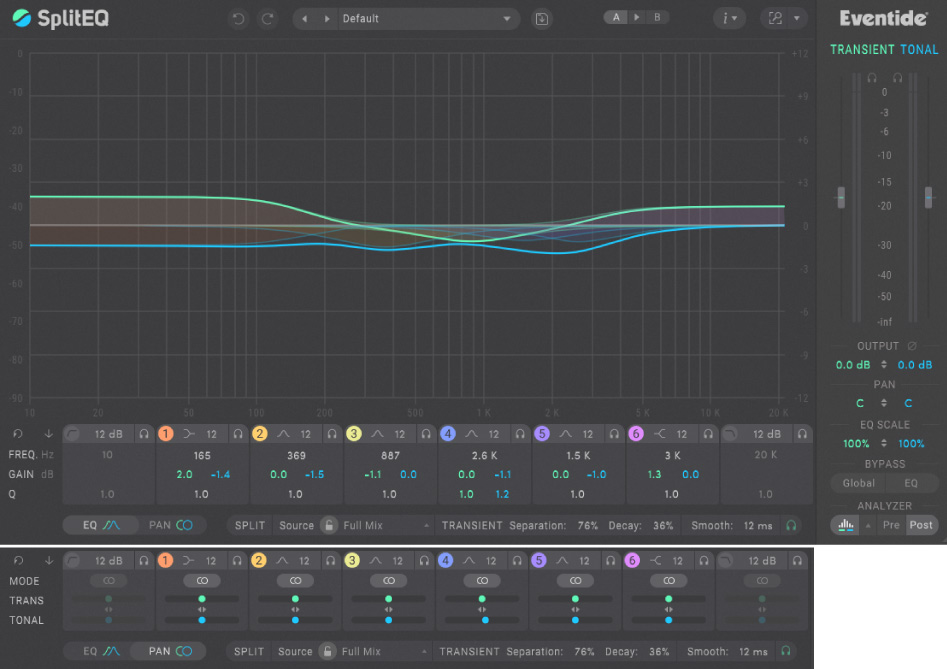

EQ・PAN:各帯域毎の細かな調節

画面下部でEQ・PAN設定が可能です。大体、見れば分かると思いますが、見逃しがちなのが下記画像の左上にあるぐるりとした矢印。これは設定をリセットできる矢印です。

また、三角が2つくっついた模様をドラッグすると、トランジェント・トーナル両方を一気に動かせます。また、ここをAlt+クリックすると、値をリセットできます。

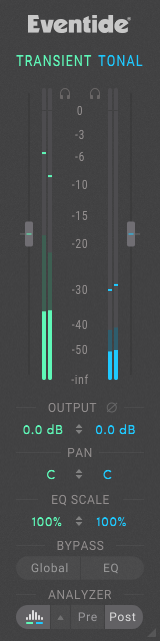

マスターセクション:考え抜かれた充実機能

トランジェント・トーナルのボリュームをいじれるのは、ひと目見て分かりますね。グラフ横にあるヘッドホンボタンで、それぞれのソロが聞けます。

意外に見落としがちな項目もあるので、説明します。

- PAN/MS:PANの文字をクリックするとMSモードも選べます。トランジェント・トーナルそれぞれ全体のパン・ステレオ感を一括で設定できます。

- EQ SCALE:EQ画面で設定した値を一括で、強めたり弱めたりできます。便利!

- Bypass:Globalは、マスターセクションの設定も含めて全てバイパス。EQは、EQ処理のみバイパス。

- ANALYZER:PreはSplitEQに入ってきた信号。POSTERは処理後の信号。

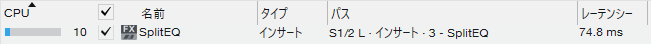

CPU負荷

結構、CPUを食いますね。レイテンシーもあります。

全てのトラックに使うというより、特定の困ったトラックに対して使うのがおすすめです。

●PCスペック

- OS:Windows10 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:64GB

- DAW:Studio One5.4

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:512samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

2Mixへの使用

最後に2Mixへの使用の例をご覧頂いて、レビューを終わりたいと思います。

次の⑧は各トラックのSplitEQをバイパスし、EQ処理していない2Mixです。全てのトラックの主張が激しいですね。

⑧に対して、次のような設定でSplitEQを使ってみました。4のトーナルのPanをRに振っていることで、少しアコギが右の方から聞こえるのもポイントです。

2Mixの音源をここまで自然に変化させられるのは、すごすぎませんか? 低域がタイトに締まり、なおかつ低域・高域が浮かび上がってくるように聞こえます。

まとめ

以上が、Eventide SplitEQのレビューです。いかがでしたでしょうか?

Eventide独自のStructural Split™テクノロジーにより、他のプラグインとは違う方法で音の分離をしている。だからこそ、自然で無理のない処理が可能になっています。

今まで手が届かなかった部分に手が届きます。有用なだけでなく、大変楽しいプラグインです。

PluginBoutiqueでの購入で、10月1日まで下記製品が無料でもらえます。

- UVI Relayer:高品質ディレイ(まじでおすすめ。)

こんな作品、作ってます。