コード進行にメロディーをつける!丁寧解説!

本記事では、コード進行にメロディーを付ける方法を解説します。

「自分の作るメロディーって、なんとなく物足りないなぁ。」と悩んでいるあなたにも、目からウロコのテクニック満載でお届けいたします!

シリーズ構成

本記事はシリーズ記事で、コード理論初級編の最後の記事です。

この記事を読むためのおさらい

コードは、3音以上の違う高さの音の重なりのことで、コードの繋がりをコード進行と言います。

コード進行を作るには、まずキーを決める必要があります。

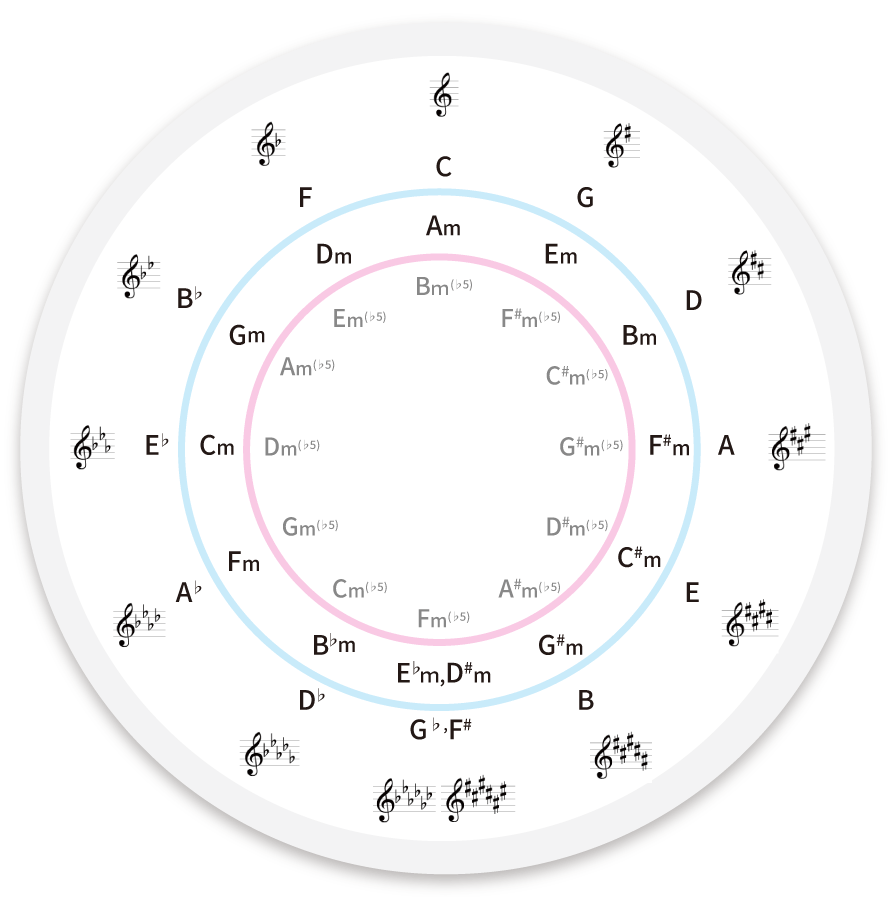

キーに合うコードであるダイアトニックコードは、五度圏表で簡単に見つけられます。決めたキーを中心に扇形に囲うだけです。

ダイアトニックコードの役割(コードファンクション)を理解すると、コード進行を自由に作れるようになります。

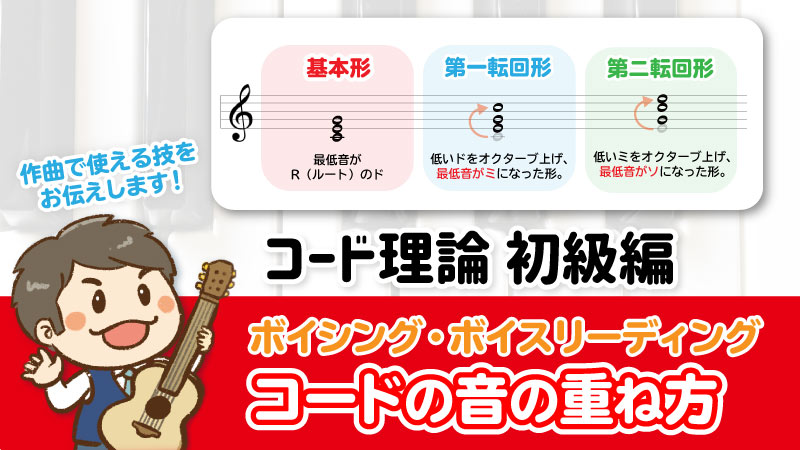

コードを並べる時には、音の重ね方(ボイシング)に気を配ると、よりかっこ良くなります。

もし、上記の内容が難しいと感じるようでしたら、前の記事をご覧下さい。

メロディーをつける二つのアプローチ

コード進行にメロディーをつけるには、二つのアプローチがあります。

- 感覚的:コード進行を聴きながらハミングする。

- 理論的:コードに合うメロディーを理論的に導き出す。

この記事では、感覚的に作る方法・理論的に作る方法、どちらも解説します。おすすめは理論的な作り方を知った上で、感覚的に作る方法です。

ひとまずは、感覚的に作ってみましょう。

感覚的にメロディーをつける。

感覚的に作る方法は、コード進行を聴きながら、ハミングするだけです。

実際に、次のコード進行を聴きながら、ハミングしてメロディーをつけてみましょう。

良いメロディーかどうかはさておき、なんとなくメロディーをつけることはできましたか?

ここで二つの質問があります。

- Aメロ・Bメロ・サビ、どのパートをイメージしてメロディーを付けましたか?

- メロディーの始まりは、小節ジャスト or 小節前 or 休符から?

楽曲の構成をイメージする。

通常、歌モノ楽曲は、Aメロ・Bメロ・サビ・Cメロのように、構成が分かれています。ですから、現在作っているのが、どのパートなのかをイメージしてメロディーをつけましょう。

上記のJPop黄金進行は、私にはAメロやサビっぽい印象を受けました。あなたは、どう感じましたか?

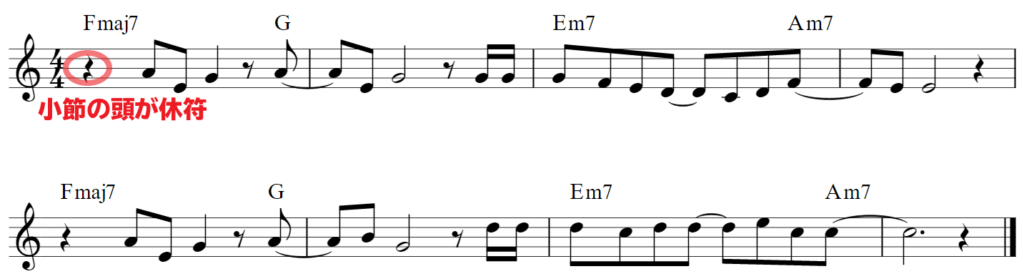

メロディーの始まる位置

メロディーの始まる位置を工夫すると、印象を変えることができます。

3つの例をご覧ください。

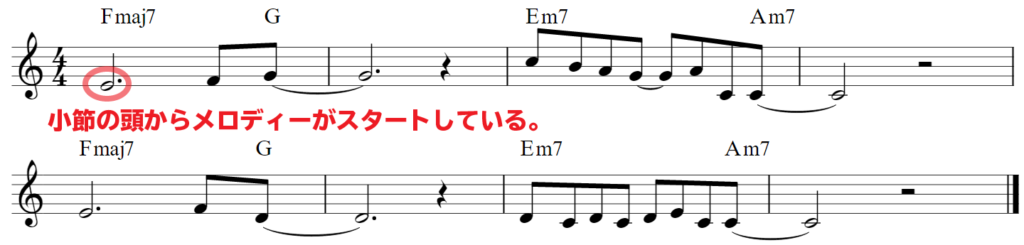

①小節ジャストから、メロディーをはじめる。

小節ジャストからのスタートは、「正統派!」という印象を受けます。

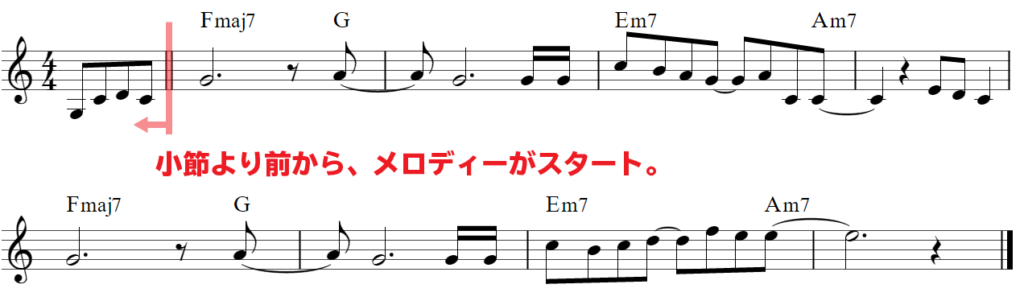

②小節前から、メロディーをはじめる。

小節の頭以外からメロディーが始まることを弱起(アウフタクト)と言います。

弱起の中でも、小節より前から始まっているのがこのパターンです。助走を付けて、サビが始まる感じが高まっています。

③休符から、メロディーをはじめる。

弱起の中でも、休符から始まるパターンです。一拍置くことで、余裕のある展開に感じます。

このように、メロディーの始まる位置に注意を払うだけで、様々なメロディーを生み出すことが出来ます。頭の片隅に置いておくだけで、色々なバリエーションを生み出せるはずです。

理論的にメロディーをつける。

理論的にメロディーをつける方法、基本は3つ!

- コードトーンを使う。

- 短ければ、コードトーンから外れてもOK!

- リズムの形を真似して使う。

斬新なメロディーを作れる応用編もこの後ご紹介します。ですが、まずは3つの基本をマスターしましょう!

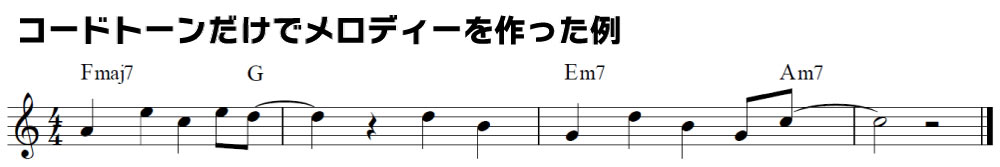

①コードトーンを使う。

コードトーンとは、コードの構成音のことを言います。FM7なら、ファラドミですね。

コードトーンだけを使って、メロディーを作りました。

コードが変わるごとに、どの音が使えるかを把握して、メロディーを選択するのです。

コードトーンを使ったメロディーは、コードから外れた音痴なメロディーになることはありません。

ただ、ちょっとシンプルすぎてつまらない感じもしますね。

②短ければコードトーンから外れてもOK!

コードトーン以外の音を入れたメロディーの例です。短ければ音が外れた感じはしませんね。

こうしたコードトーン以外の音をノンコードトーンと言います。ノンコードトーンを組み込む際は、原則スケールの音から選ぶようにしましょう。

このコード進行は、楽譜のト音記号から判断するに、Key=C・Key=Amのどちらかです。Cメジャースケール・Aマイナースケールは平行調なので、使える音自体は同じく「ドレミファソラシド」ですね。(詳しくは、キー・スケールの記事にて。)

スケール以外の音は、露骨に音が外れた感じになりますので、注意しましょう。(スケール以外でも、短いければハマることもありますが、細心の注意が必要!)

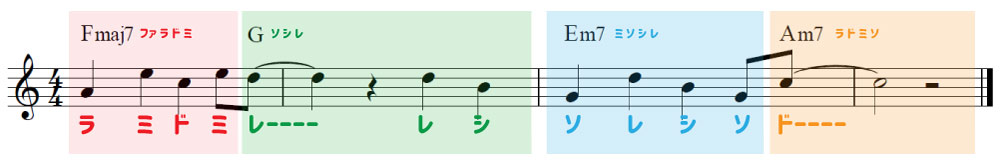

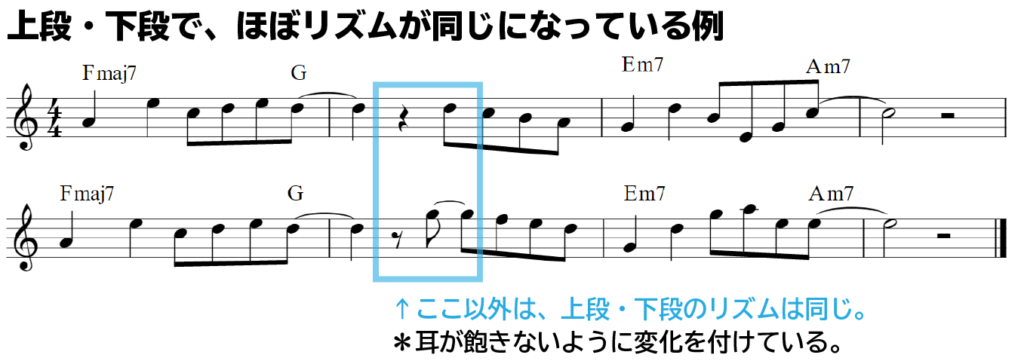

③リズムの形を真似して使う。

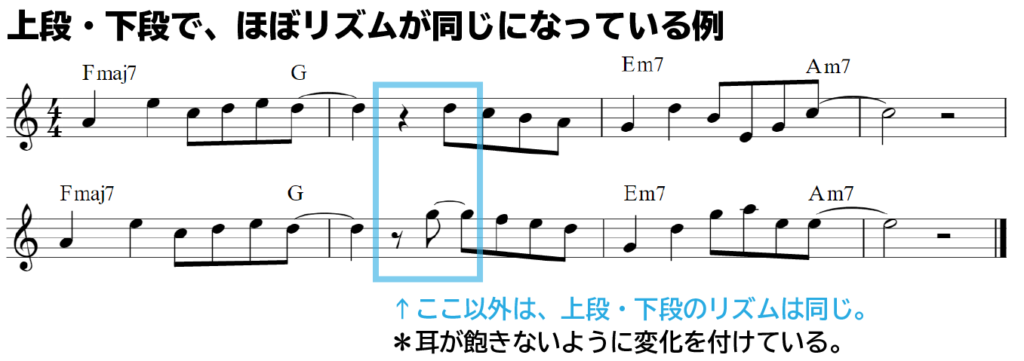

次の楽譜をご覧ください。

リズムや音符の振り分けのことを譜割と呼びます。

この楽譜は、1~4小節の譜割を5~8小節に活かして作りました。

また、もっと小さな単位でも譜割を真似しています。

このように、譜割を真似して使うことで、メロディーが印象的なものになります。ただ、同じ譜割も続けば飽きます。どこで変化を付けるかが、人それぞれのセンスです。

以上が、「コード進行にメロディーをつける」3つの基本です。

これらを守るだけでも、たくさんのメロディーが作れます!

でも、もしあなたが斬新なメロディーを作りたいなら、応用編に進みましょう。

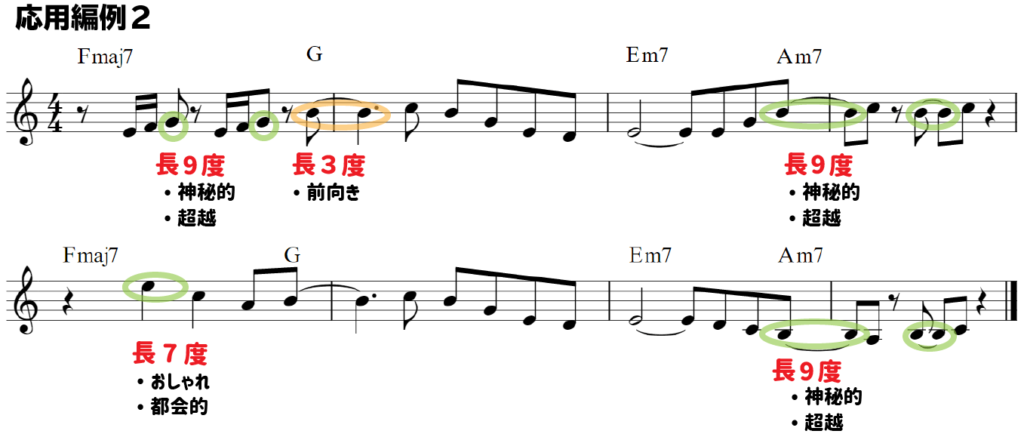

【応用編】理論的にメロディーをつける。

応用編では、劇的にメロディーがブラッシュアップされます。

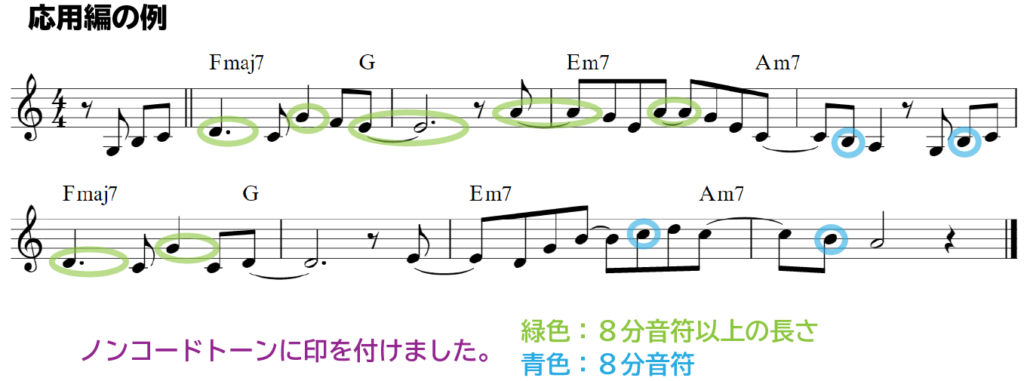

まずは例をご覧ください。

この楽譜で緑色の印が付いている音符は、ノンコードトーンかつ、音の長さが八分音符より長いものです。

基本②「短ければコードトーンから外れてもOK!」から外れた音と言えます。しかし違和感なく聞こえるのではないでしょうか?

「コードにメロディー」応用編では、

- ノンコードトーンでも、度数を考慮した上なら自由に使える。

が加わります。

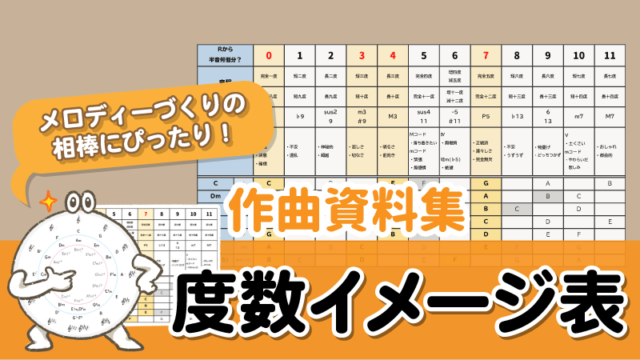

度数イメージ表を活用しよう。

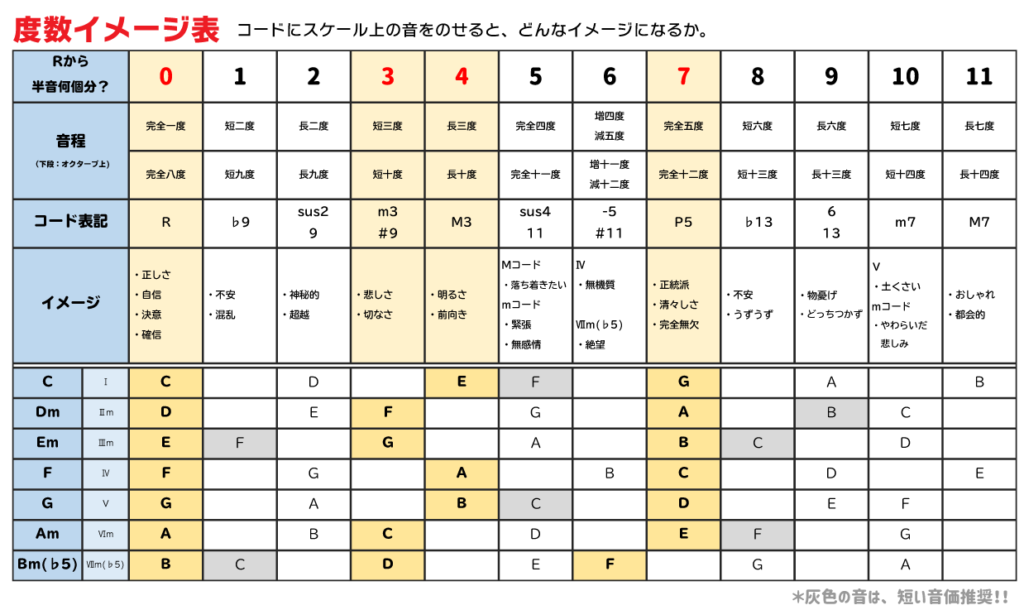

次の表を見てみましょう。

度数イメージ表は、コード上でスケールの音が鳴った場合、それが何度の音程で、どんなイメージに聞こえるかを示したものです。

例えば、コードFにD(レ)の音を載せてみます。

コードF上で、ルートF(ファ)から見て、D(レ)は長六度(長十三度)の音程で、「物憂げ・どっちつかず」の印象に聞こえる。ということが読み取れます。

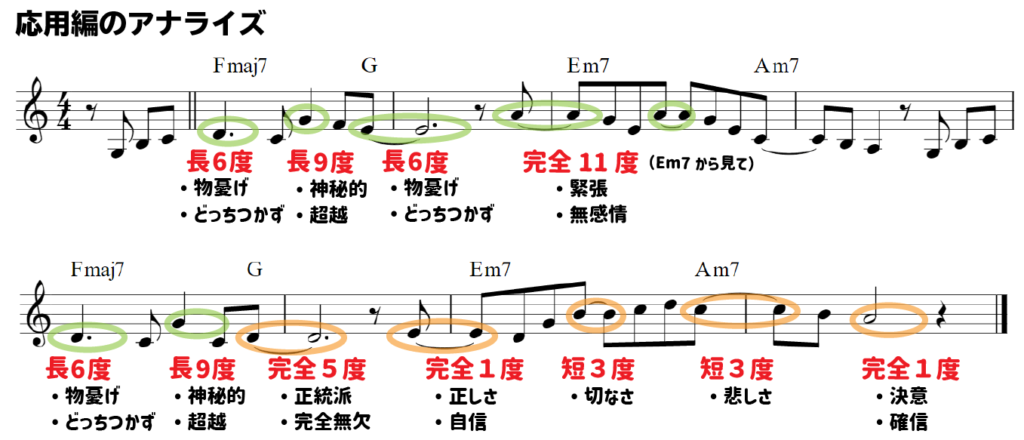

この表に則って、先程の応用編の楽譜をアナライズ(解析)してみましょう。

上記の楽譜は6度を多用するイメージで作曲しました。なんとなく気だるげで迷いを感じる印象から、最終的には一歩前へと進もうという印象に変わりました。

このように、コードに対して載せる音には、コードトーン・ノンコードトーンを問わず、様々なイメージを付加することができます。

次は9度を活かすメロディーの例を見てみましょう。

表現したいイメージを表現するために、ノンコードトーンを活用しましょう。度数イメージ表をご活用下さい。色々と試す中で、イメージを音にするセンスが磨かれていくはずです!

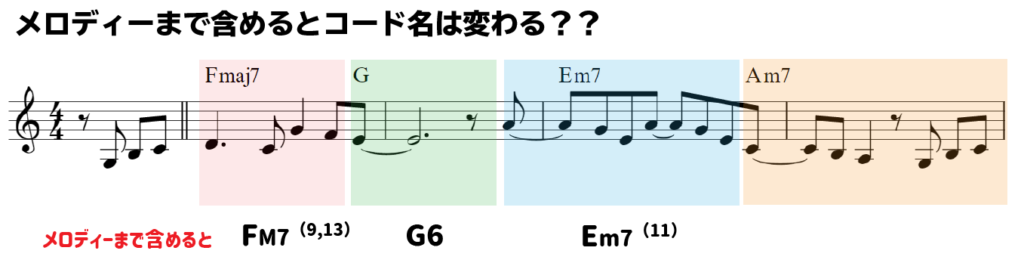

【おまけ】テンションコードにも捉えられる?

最後は、コードにノンコードトーンを載せると、「コード・メロディー全体でテンションコードのように捉えられる」という話をして終わります。

テンションコードは、コードの応用の記事で詳しく説明します。ここでは、「基本のコードに9度・11度・13度などの音が加わったコード」と理解しておきましょう。

FM7上で、D(レ)やG(ソ)の音が鳴っているとすれば、コードとメロディー全体で、FM7(9,13)とも考えられます。

それならば、この楽譜上でFM7は間違いで、FM7(9,13)が正解なのでしょうか? 今後は、メロディーまで把握してコード名を変える必要があるのでしょうか?

結論から言うと、そんなことはありません。

例えば、知人のギタリストに、FM7(9,13)と書いた譜面を渡して弾いてもらうとすれば、9度・13度の音を入れて演奏するはずです。

しかし実際には、「伴奏はFM7のままで、歌のメロディーで9度・13度を入れるアンバランスさこそが気持ち良いのに……。」と、いう場合がよくあります。

この場合はFM7と表記して伝える方が、表現したい音楽を表現できることになります。

コードは、作曲者・演奏者の意図を表現・伝達するための手段です。絶対的な正解・不正解はないのです。

オシャレなコード進行の作り方|無料PDF

あなた自身で、格好良くオシャレなコード進行が作りたいなら、無料PDF「オシャレなコード進行の作り方」をご覧ください。

・コード進行の基礎から応用まで解説!

・ギターを使った作編曲能力がメキメキ向上!

・スマホ&PC、どちらでも快適に閲覧!

全55ページの超充実の内容をご用意しました。

ギターならではの、目からウロコのテクニック。

あなたのギター作曲・アレンジ能力は、格段にアップします!

まとめ

お疲れさまでした!

以上が、「コード進行にメロディーをつける」解説でした。

かなり深い内容まで含みましたが、

理解することはできましたか?

自分にとって耳新しいコードを使ったり、新たなコード進行を作れるようになると、どんどん新しいメロディーもかけるようになります。

次の記事では、テンションコードを含む「コードの応用」について学びましょう!

こんな作品、作ってます。