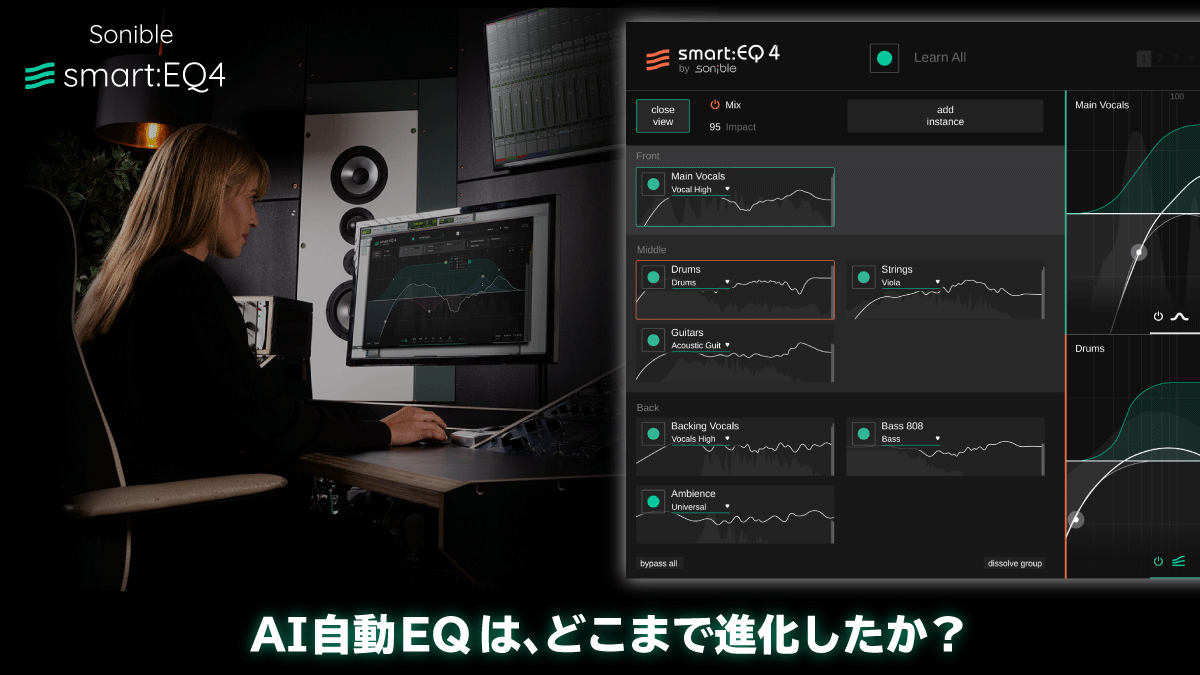

sonible smart:EQ4 レビュー AI自動EQはどこまで進化したか?

アフィリエイト広告を利用しています。本記事が参考になった方は、ぜひリンクをご利用下さい。

sonible smart:EQ4 は、AIによる自動EQプラグインの2023年12月発売の最新作です。

- 最大10トラックの兼ね合いを検知して、EQバランスを変更させる。

- smart:EQ3に比べて、音質もアップしたように感じる。

- レイテンシーも0msで、ガンガン使えるCPU負荷。

サウンドを聴きながら、smart:EQ4に迫っていきましょう。

Sonible レビュー記事一覧

製品一覧 sonile公式|PluginBoutique|SONICWIRE

【新製品】smart:comp3 リリース!

smart:EQ4のサウンドを聞く。

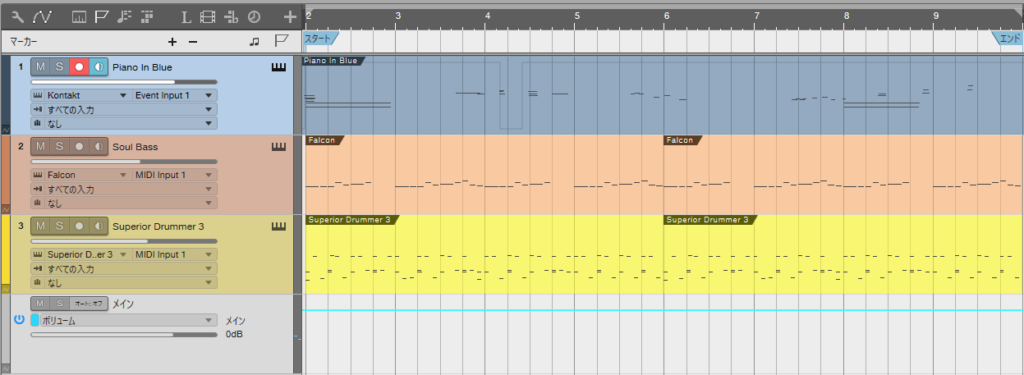

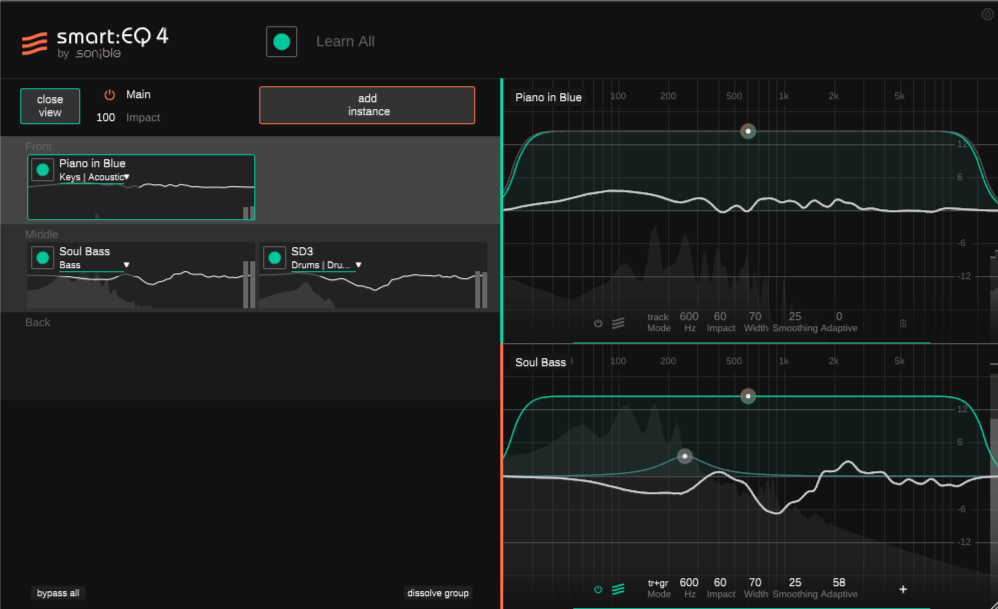

ピアノ・ベース・ドラムの3トラックのサンプルを用意しました。

3つのトラック全てにsmart:EQ4を使い、マスキングを考慮した自動EQをしてもらいます。

わりと、特徴のある音源を選びました。柔らかく引っ込み気味なピアノ。多少鼻づまったような感じのベース。ドライなドラム。普通にMIXすると、中々混ぜにくいし、正解が分かりづらい3トラックなのではないかと思います。

前作smart:EQ3は、音源の選んだ意図をあまり汲まずに、「ピアノはこういう音が正しい!ベースはこう!」といったような強制的に型ハメされた感じが否めず、わりとこじんまりとしたサウンドになりがちでした。②もそうですね。(当サイトでレビューしていなかったのも、それが気に食わなかったから。)

③smart:EQ4は、smart:EQ3の欠点を見事に修正していますね。元々の音源の持つ味はある程度残しつつ、トラック間のバランスを見事に取っています。

③の音源では一点、ベースについては美味しい帯域が取り除かれ過ぎている気がしたため、少しだけ手で修正しました。

自動AIのMIXプラグインでは、ユーザーが完全に手を放して任せるというより、与えられた提案を元に、自分好みにある程度変更することも必要ですね。

smart:EQ4の概要

smart:EQ4の使い方

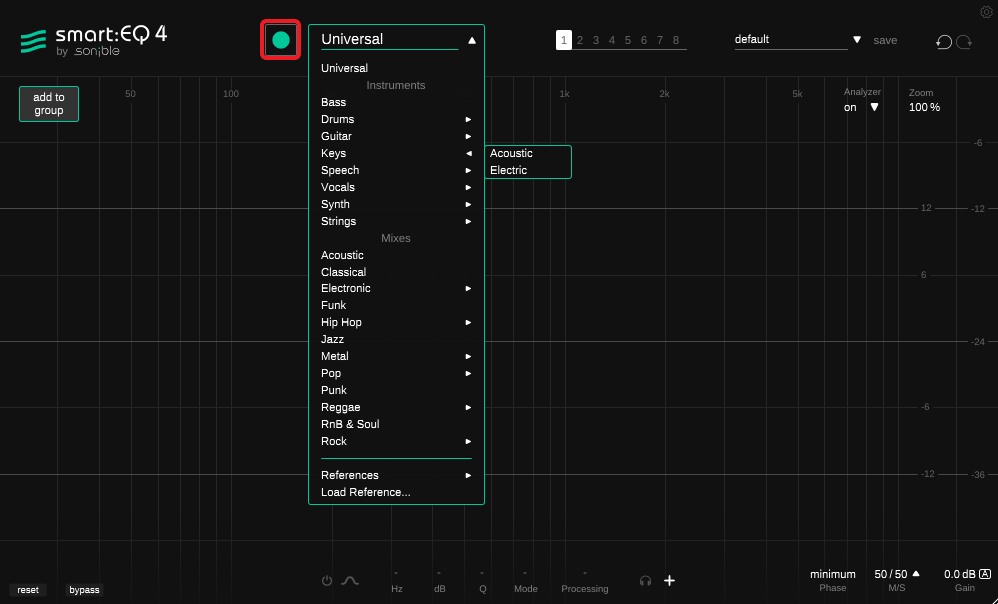

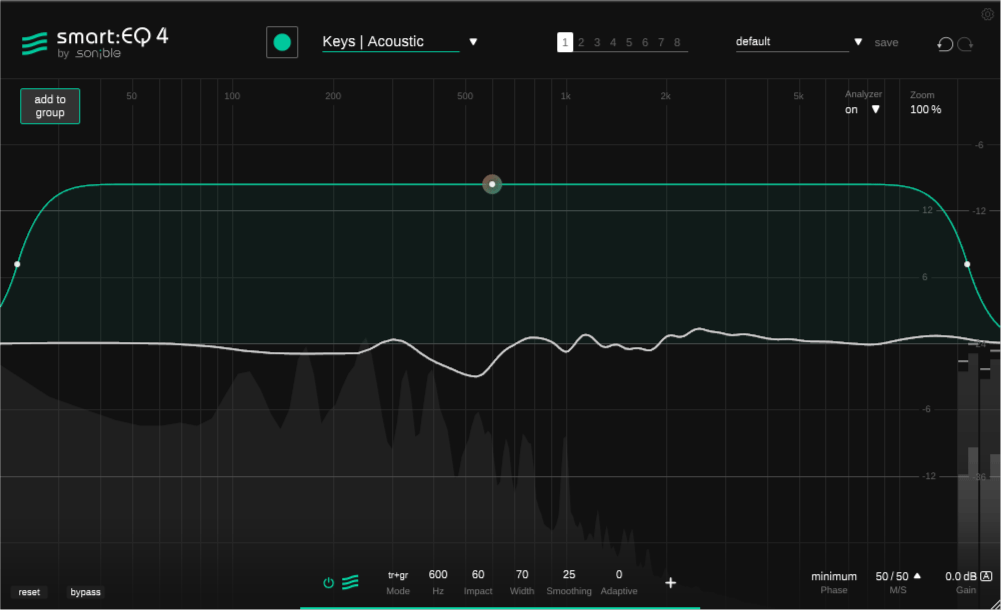

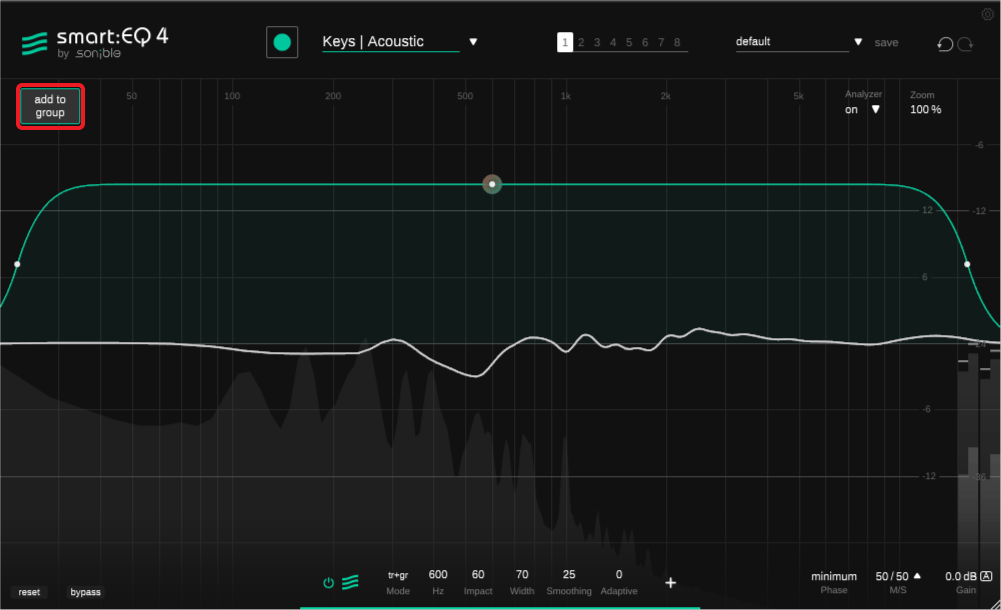

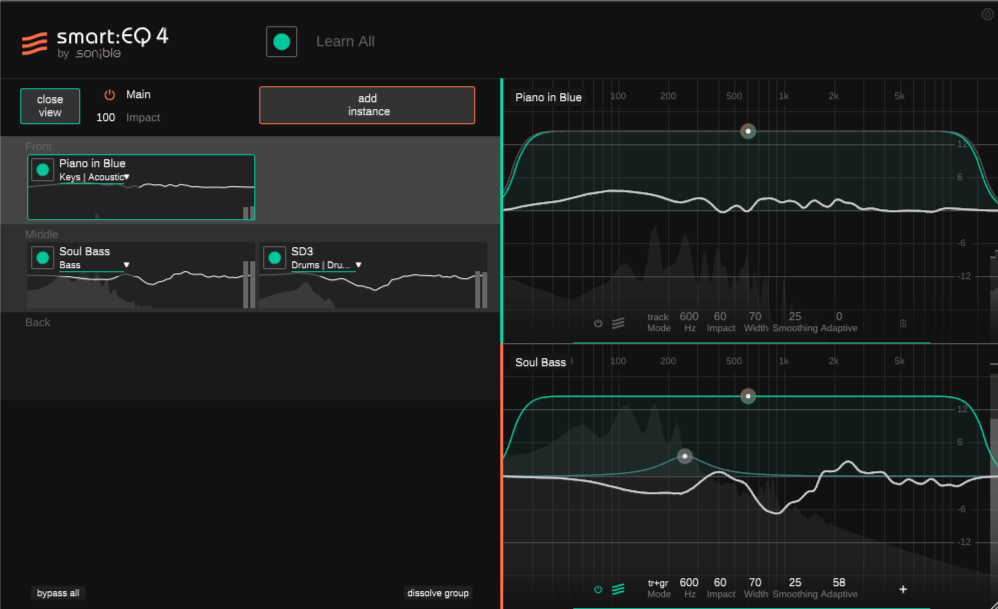

まず、smart:EQ4を使いたいトラックに立ち上げて、プロファイルを選択。

これにより、2mixに対しても適切にEQingしてくれるように。

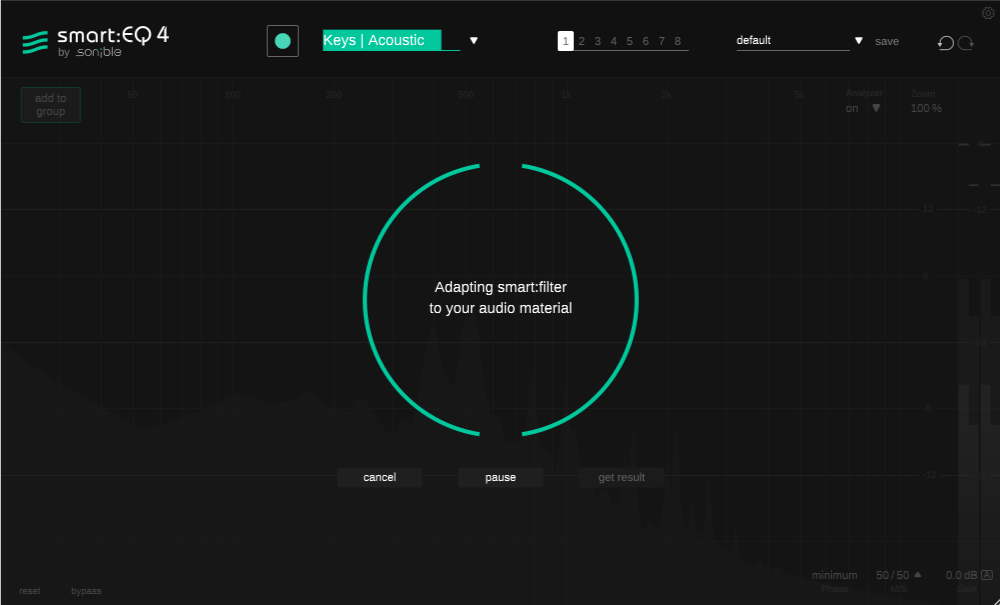

そして、緑色の●を1クリックして、トラックの音を再生します。

緑色の進捗バーが満タンになると、自動EQの設定が終わり画面遷移します。

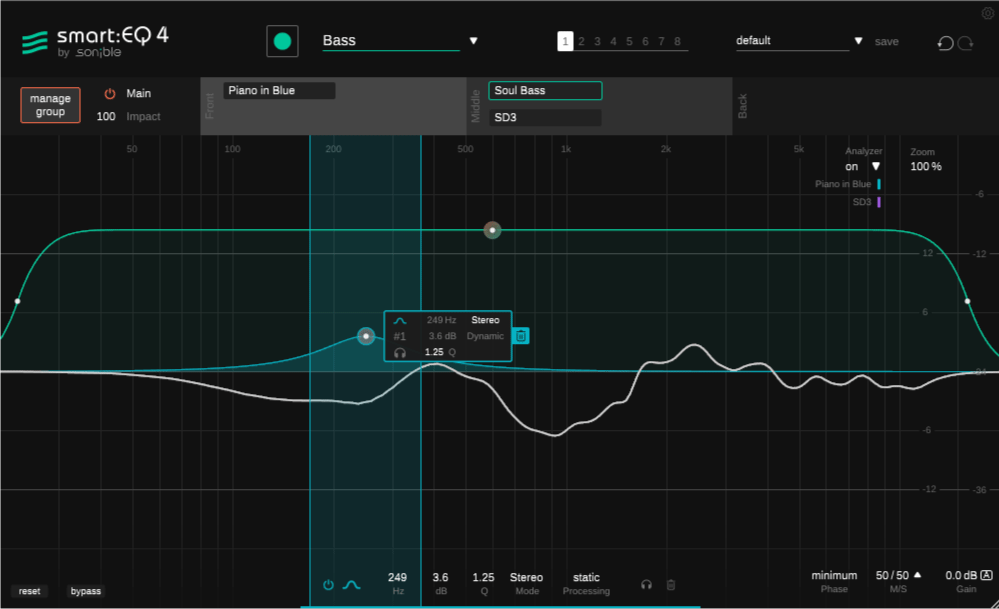

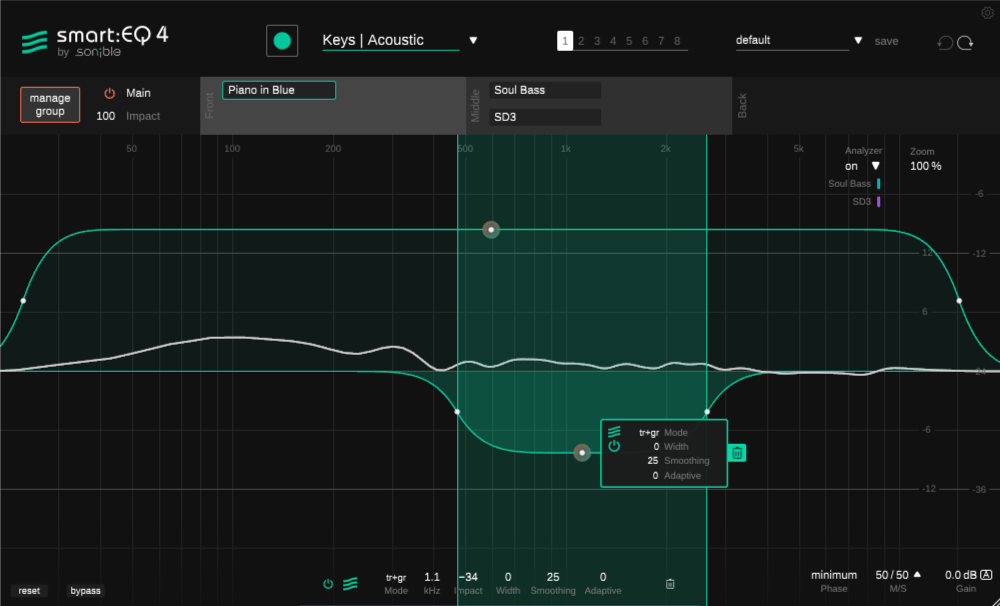

この緑色の線で囲まれている部分を、smart:EQ4ではsmart:filterと呼び、一番下のタブで制御します。

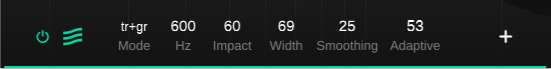

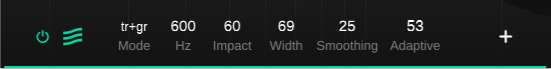

- Mode:track・group・tr+grから選択。詳しくは後述。

- Hz:smart:filterの中心点の位置。

- Impact:smart:filterの強度を決定する。-100~100で、0だと効果がなくなる。マイナスの値は、効果が反転する。

- Width:smart:filterを、低域~高域までどれくらいの幅で適用するか。

- Smoothing:smart:filterのなめらか具合の調整。

- Adaptive:smart:filterが音に適応して自動で動くようになる。

ここで、特に大事なのは、smart:filterの強度を調整するImpact、そしてAdaptiveです。

Impactを強くすると、より強くEQingすることになります。

Adaptiveは、smart:filterが音に反応して動くようになります。

Adaptiveの動的な変化は、元々smart:EQ3でdynamicという値で実装されてはいました。Gullfossほどヌメヌメとは動かず、サウンドのアタック音に反応してピコピコ動きます。どちらかというとOzoneのImpactに近い動き方ですね。

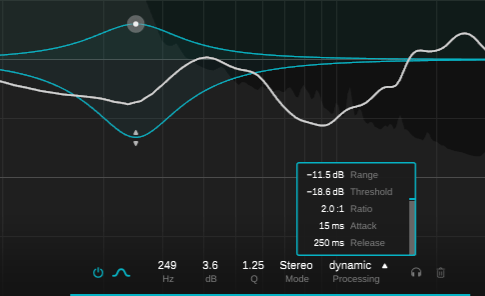

smart:EQ4ではスレッショルドで管理できるdynamicEQも搭載されたので、名前を改めたのだと思います。

Attack・Releaseも搭載された、本格的なもの。

smart:filterタブの一番右にある+ボタンを使うと、帯域を分けることができます。

分けたsmart:filterを使えば、「特定帯域のみImpactを下げる。特定帯域のみ、Adaptiveの強度を高める。」といったことが可能になります。

マスキング対策をする場合

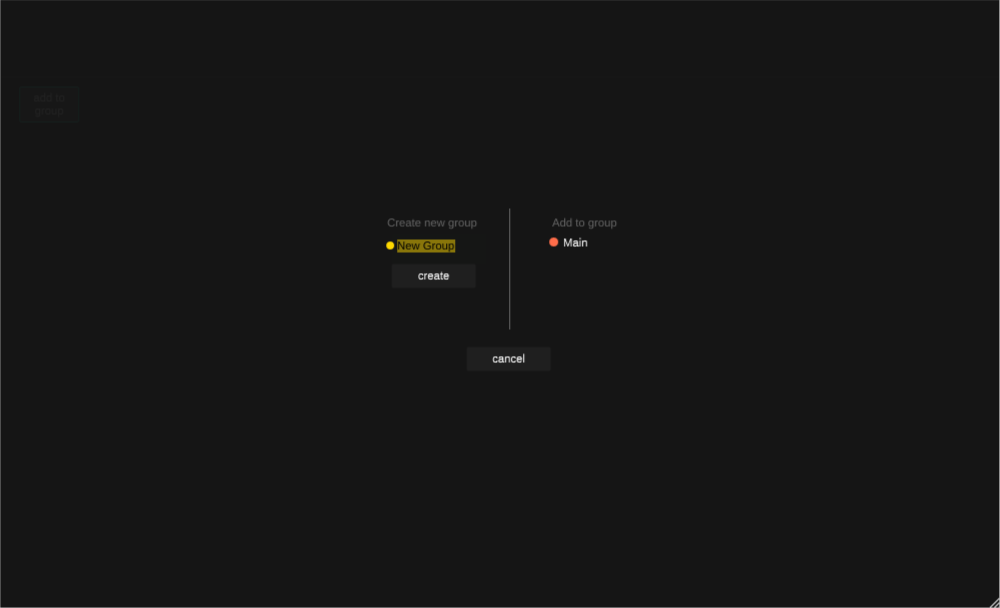

トラック間のマスキングを考慮した自動AIをする場合は、もう1手間かかります。

左上のadd to groupを使います。

画面遷移し、好きな名前を付けて、そのグループに入れます。

別トラックも同じ作業をして、同じグループに何個か入れると、優先度の重み付けをした上で、自動EQしてくれます。

面白いのが、優先度を変えたら、全体のEQ設定が瞬時に変わることです。下のGif動画で、ピアノをFrontに持ってきた時、右側のEQが瞬時に変化するのが分かると思います。

グループ内の重み付けを変化させた時、smart:filterのModeがtr+gr、あるいはgroupのものは、グループ内のマスキングを検知して一斉にEQカーブを変化させます。

Modeは、3種類あります。

- track:立ち上げたトラックの音のみを考慮する。

- group:トラックの音は考慮せず、グループ内のマスキングのみを考慮する。

- tr+gr:トラックの音も、グループの音も、どちらも考慮する。

例えば、「元々のトラックの音は気に入っており変化させたくないが、他のトラックとの兼ね合いは気になる。」と言った場合には、モードをgroupにすればOKです。

補足:複数グループの活用

グループが複数あると、複雑そう。難しいのでは?と感じる方もいるかもしれません。実際のところは、考えているよりもシンプルです。

例えば、EDMでは、ベースの音色を複数トラック重ねて作る手法がありますよね。

そんな場合に、smart:EQ4でBassというグループを作り、複数あるベース全てにsmart:EQ4を立ち上げ、Bassグループ内で処理を一旦完結させます。

その後、全てのベーストラックをDAW上でBUSにまとめて、そのBUSにsmart:EQ4を立ち上げ、別のグループに立ち上げれば、ドラムや他の上モノとの兼ね合いをみたEQingをしてくれるわけです。

smart:EQ4は、minimum phase状態ですとレイテンシー0msなので、気軽に挿していけるのも大きいですね。

【私見】smart:EQ4に思うこと

私は、数年前にsmart:bundleを購入したことがきっかけで、前作のsmart:EQ3を手にすることになりました。しかしながら、実は、実践で使ったことはありませんでした。

理由としては3点。

- AI提案の、型に押し込められるような変化への違和感。

- マスキングは、動的プラグインで対処するため。

- 個人的な好み(音源自体の変更。アナログフレーバーなEQを好む。)

smart:EQ3を使わなかった理由について、smart:EQ4になった今はどう思うかを、下記に記していきます。

型に押し込められるような印象は軽減された。

これは、smart:EQ3だけではなく、iZotope Neutronなどの自動MIXツール全般に対しての不満です。

とある楽器に対して自動EQを使った場合、メーカーが良いと思う(あるいはAIが取得した古今東西のその楽器の平均値的)サウンドへと、型にギュッと押し込められるような変化することに、私は違和感を覚えていました。

同じピアノでも、様々な文脈で様々な音色・トーンがあるはずなのに、なぜかこじんまりとした、聞いたことのあるサウンドに変えられてしまう。

smart:EQ4では、そういった印象は軽減され、元々の音を活かしつつEQingされる方向に変化していると感じました。少なくともsmart:EQ3で感じたこじんまり感はないように思います。これは私にとっては物凄く大きな進歩です。

マスキング対処は、静的か動的か。

以前までは確かにFabfilter Pro-Q3のようなマスキングを検知できるEQプラグインで、静的EQで対処することもありました。ですが、静的な処理では、その帯域がずっとEQingされていることになります。

そのため、Sonible smart:comp2、Techivation M-Blenderなどを筆頭に、動的にマスキングを改善できるプラグインを使って対処するのが、理にかなっていると感じていました。

smart:EQ4は、Adaptiveで動的には変化するものの、立ち上げているトラックのサウンドに対して変化するのであって、グループ内の要素に対して動的に反応するわけではありません。(*Mode:groupにしたときには、Adaptiveの数値選択がなくなります。つまりグループの音では動的に変化しないということです。)

つまり、smart:EQ4は、静的なマスキング処理なのです。ただし、それが複数トラックを考慮して、優先度を付けた上で行ってくれるというのが新しい。

一般的にマスキングの問題というのは、あるトラックがあるトラックの音を聞こえづらくさせている状態を指すと思います。例えば、ベースがでかすぎて、キックが聞こえづらいというような。

しかし、smart:EQ4の場合はユーザーがマスキングとも思っていなかったマスキング状態を解除してくれるというのが、次の音源を聞けば分かると思います。

次の④の音源は、別のプラグインを使って私自身でMIXしてみたものです。

④が自分で行ったEQですが、③smart:EQ4に比べるとごちゃついているのが分かります。(特にピアノの処理ですね。)私のEQが下手と言ってしまえばそれまでなのですが、ユーザーがマスキングと認識していない状態でも、smart:EQ4は自然と解消した上で、収まりの良いところに置いてくれる。

「あ、マスキングされてたんだ。」と言うような驚きがあるのではないかと思います。この耳を育てることは、ユーザー自身の成長にも繋がるのではないでしょうか。

まとめます。

動的なマスキング対処は、ユーザーが認知しているものしか対処できません。(だって、問題を認知しなければ、動的解決プラグインを立ち上げないですからね。)しかし、smart:EQ4は認知していないマスキング処理も当たり前にしてくれるし、ユーザーにその認知を促すということです。

数年前までは、全トラックにEQ・コンプをさして……と当たり前のように行っていました。しかし、近年の私はそれは必要ないことだと感じていました。

必要ならEQするし、そうでなければしない。

しかし上記で語ったように、認知できていないマスキングがあるという件を踏まえると、EQが必要かどうかの判断が本当に合っていたのか?を、今一度考える必要があるとも思い始めました。

音源に選択肢のない初心者~中級者にも恩恵があるのでは。

私は作編曲家なので、音源選択する時点で、その楽曲に合う素材を選択します。そのため、それほど過度なEQingが必要なかった。というのも、smart:EQ3を使わなかった理由としては大きかったかもしれません。

*既にある素材を料理しなければいけない、エンジニアの方が恩恵があるのではないか?ということです。

今回のサンプル曲では、あえて印象がちぐはぐな音源を選んでいますが、それでもsmart:EQ4が見事にミックスするのを聞いて、正直驚いています。

DTM初心者~中級者ほど、音源をあまり持っていないため選択肢がなく、smart:EQ4の恩恵があるのではないでしょうか? 雑に音源を選択をしても、smart:EQ4がどうにかしてくれる可能性も十分にありますね。

さて。

また、個人的な好みとして、最近の私はアナログエミュレートEQを多用していました。(主に、Pulsar AudioのMassive・8200です。)アナログエミュレートEQは「ざっくりとしたトーンカラーの調整が楽」で「適度な歪みを足す」のに適しています。

smart:EQ4がリリースされたことで、こうしたアナログエミュレートEQを今後使わなくなるかと言ったら、やはりそんなことはなく使っていくとは思います。使用が少なくなったり、使った上で共存させたり、ということもあり得るかもしれません。

もう少し様々な音源にsmart:EQ4を使い研究するのが必要かな、と。

smart:bundle 説明

sonibleのsmartシリーズのバンドルは2種類あります。

smart:EQ4はどちらのバンドルにも含まれます。

| 製品名 | 種類 | dynamics bundle | smart: essential bundle | smart: bundle | レビュー 記事 | 製品ページ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| smart: EQ4 | EQ | ○ | ○ | レビュー | 公式|PlB SONICWIRE | |

| smart: comp3 | コンプ | ○ | ○ | ○ | レビュー | 公式|PlB SONICWIRE |

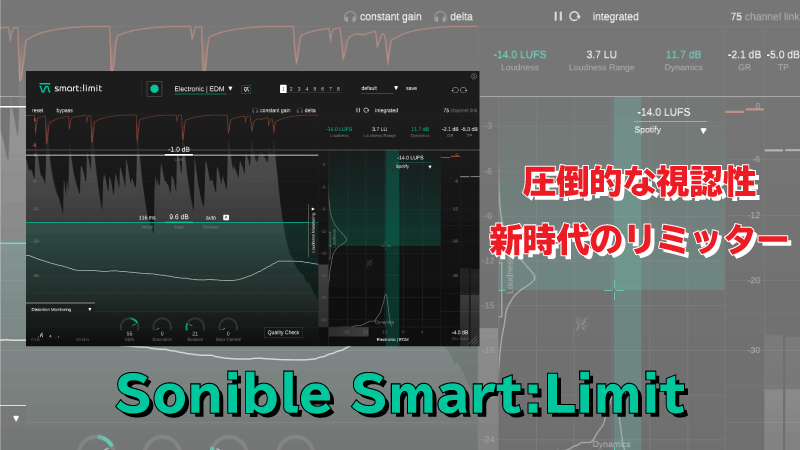

| smart: limit | リミッター | ○ | ○ | ○ | レビュー | 公式|PlB SONICWIRE |

| smart: reverb2 | リバーブ | ○ | レビュー | 公式|PlB SONICWIRE | ||

| smart: deess | ディエッサー | ○ | レビュー | 公式|PlB SONICWIRE | ||

| smart: gate | ゲート | ○ | レビュー | 公式|PlB SONICWIRE |

| 製品名 | 種類 | metering: bundle | レビュー 記事 | 製品ページ |

|---|---|---|---|---|

| true: balance | アナライザー (周波数監視) | ○ | レビュー | 公式|PIB SONICWIRE |

| true: level | アナライザー (レベル監視) | ○ | レビュー | 公式|PIB SONICWIRE |

DTM初心者用の、learn:bundleもあります。

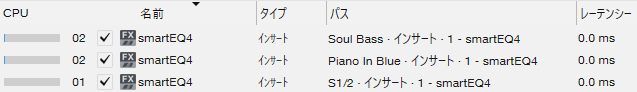

CPU負荷

smart:EQ4のCPU負荷は、1~2%ほどと軽いです。

minimumPhaseだと、レイテンシーが0msです。ガンガン使えますね。

LinearPhaseモードだと、レイテンシーが42.7msになります。(*リニアフェーズの詳細はPro-Q3の記事が参考になるかと思います。マルチマイクではない普通のトラックは、minimumPhaseモードでOK。)

●PCスペック

- OS:Windows10 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:96GB

- DAW:Studio One6.5

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:1024samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

以上が、Sonible smart:EQ4のレビューです。

smart:EQ3時に感じた、型にはめられるようなサウンド変化が軽減され、シンプルにより好ましい音になったというのが、個人的には一番嬉しいアップデートポイントです。

記事中にも書きましたが、smart:EQ4は、ユーザーが認知していなかったマスキングの問題も可視化してくれます。

ただ単に便利なだけでなく、ユーザーの成長を促すのがSonibleのプラグインの特徴だと感じています。ぜひお試しを。

Sonible レビュー記事一覧

製品一覧 sonile公式|PluginBoutique|SONICWIRE

【新製品】smart:comp3 リリース!

PluginBoutiqueでの購入で、10月1日まで下記製品が無料でもらえます。

- UVI Relayer:高品質ディレイ(まじでおすすめ。)

こんな作品、作ってます。