モーダルインターチェンジ(借用和音)徹底解説!

コード進行にノンダイアトニックコードを使う方法は色々あり、モーダルインターチェンジ(借用和音)もその内の一つです。

本記事では、モーダルインターチェンジの基礎から、どのように活用するかまでを詳しく説明していきます。

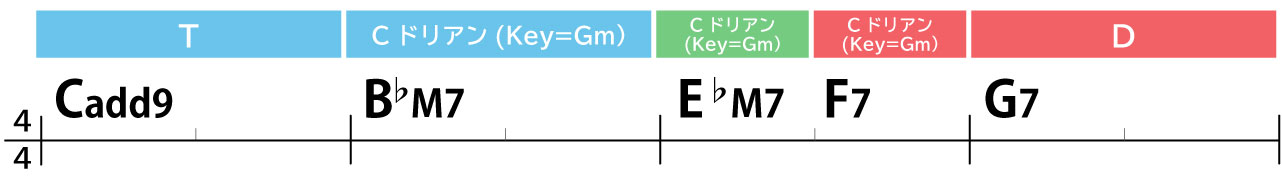

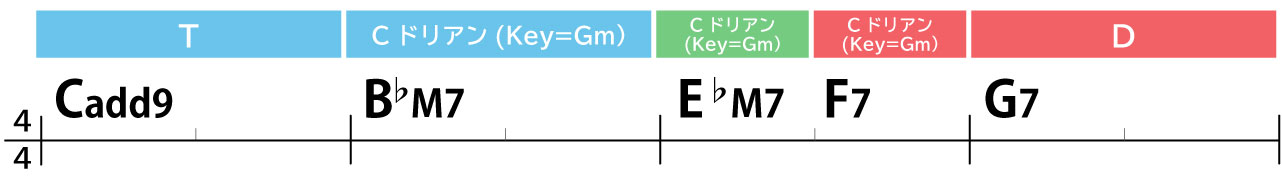

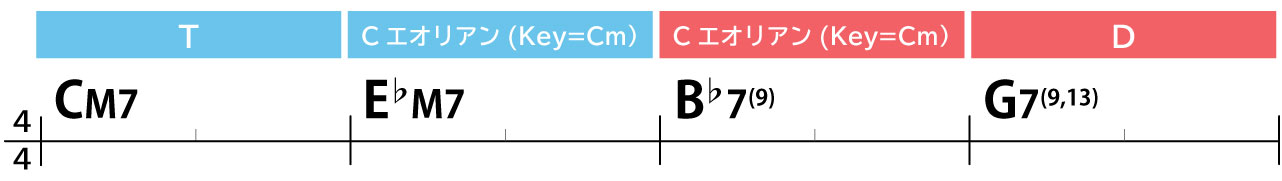

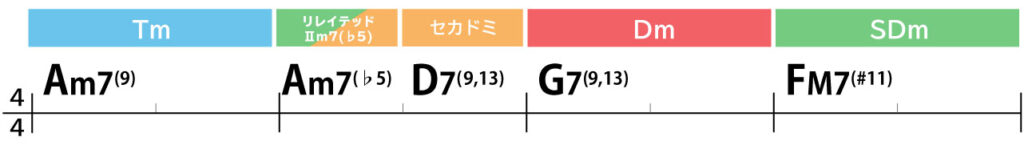

例えば、次のコード進行はモーダルインターチェンジを活用したコード進行です。

コード中級編で紹介した「サブドミナントマイナー」も、モーダルインターチェンジの中の1要素です。

シリーズ紹介

本記事はシリーズ記事で、コード理論上級編の1記事目です。

モーダルインターチェンジの時短解説

モーダルインターチェンジを超簡潔に説明すると、「Key=●の時に、ルートが●のダイアトニックコードを持つ、他のキーのダイアトニックコードが使える」というテクニックです。

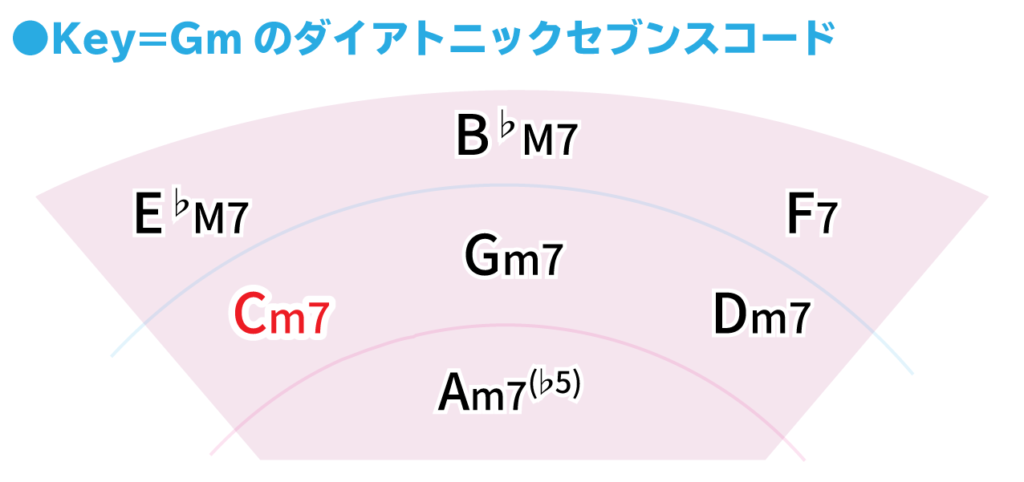

例えば、Key=Cの時、CmをⅣmとして持っているKey=Gmのダイアトニックコードを使えます。

本質としてはもっと深く、より応用が効く概念となりますので、下記からじっくり学んでいきましょう。

モーダルインターチェンジ:借用和音とは

モーダルインターチェンジは、英訳すると「モードを交換する」という意味の音楽用語で、日本語では借用和音と呼んでいます。

それでは、モードの交換とは一体何なのでしょうか?

そもそもモードとは。

モードは、音楽用語で旋法と言われています。

モードには、コード理論には欠かせないキーの概念が存在しません。モードはメロディー(旋律)を使って作る音楽で、そのメロディーから感じる独特の雰囲気が特徴です。

例として、Dドリアンモードで使われる、Dドリアンスケールを見てみましょう。

Cメジャースケール(C D E F G A B)を、Dから始めただけのように思えますよね。実際その通り。

コード理論(和声学)から考えていくと、このスケールには調号記号(#・♭)がありませんので、Key=C or Amと判断する所です。となると、主役の音は、C(ド)or A(ラ)となりますよね。

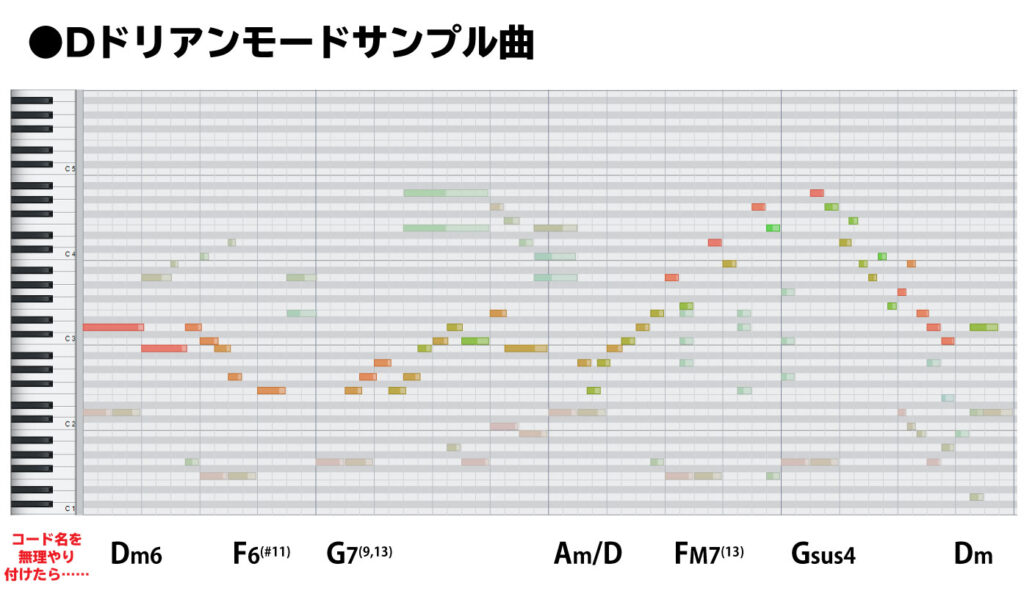

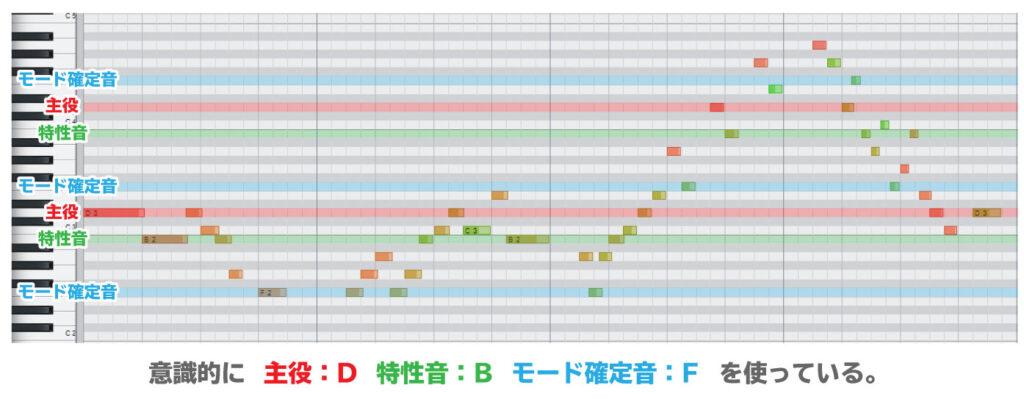

しかしDドリアンモードの世界では、あくまで主役はD(レ)なのです。試しにDドリアンモードで簡単な曲を作ってみました。

無理やりコード名を付けてみましたが、作曲の段階では、コードのことは一切考えずに作っています。サックス・ベース・ピアノの順で打ち込み、どれもDドリアンモードの旋律だけを意識して書きました。

コード理論では、D(レ)が主役であれば、Key=D(D E F# G A B C#)か、Key=Dm(D E F G A B♭ C)が適当です。

しかし、Dドリアンモードでは、Dドリアンスケール(D E F G A B C)が使われ、曲のキーはない。という概念になります。

モードの世界では、コードで伴奏を付ける必要すらありませんが、Dドリアンモードの楽曲にコードを当てはめるとすれば、Key=Cのダイアトニックコードが多く使われることになります。

Dドリアンモード・Dドリアンスケールと分けて記載していますが、私は次のように分けて理解しています。

- Dドリアンスケール:Dから始まる全半全全全半全の音階の並び

- Dドリアンモード:Dドリアンスケールを使って表現する音の世界

モードはたくさんある。

Cメジャースケールの始まりを変えていくだけで、7種類のスケール・モードが出来上がります。

| スケール名 | 音階 |

|---|---|

| Cイオニアンスケール *Cメジャースケールと同じ | C D E F G A B |

| Dドリアンスケール | D E F G A B C |

| Eフリジアンスケール | E F G A B C D |

| Fリディアンスケール | F G A B C D E |

| Gミクソリディアンスケール | G A B C D E F |

| Aエオリアンスケール *Aナチュラルマイナースケールと同じ | A B C D E F G |

| Bロクリアンスケール | B C D E F G A |

この7種類のスケールで作るモードを、チャーチモード(教会旋法)と呼びます。

それでは、上の7つのスケールを、全てCから始めてみると次のようになります。

| スケール名 | 音階 | 仮に調号 からキーを 決定したら |

|---|---|---|

| Cイオニアンスケール *Cメジャースケールと同じ | C D E F G A B | Key=C |

| Cドリアンスケール | C D E♭ F G A B♭ | Key=Gm |

| Cフリジアンスケール | C D♭ E♭ F G A♭ B♭ | Key=Fm |

| Cリディアンスケール | C D E F# G A B | Key=G |

| Cミクソリディアンスケール | C D E F G A B♭ | Key=F |

| Cエオリアンスケール *Cナチュラルマイナースケールと同じ | C D E♭ F G A♭ B♭ | Key=Cm |

| Cロクリアンスケール | C D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭ | Key=B♭m |

このように、ルートの同じスケールから作られるモードをパラレルモードと言います。特に、この7種類のことを、パラレルチャーチモードと呼びます。

モーダルインターチェンジの意味

Cパラレルチャーチモード7種類、それぞれのスケールで音を重ねると、ダイアトニックコードを作ることが出来ます。

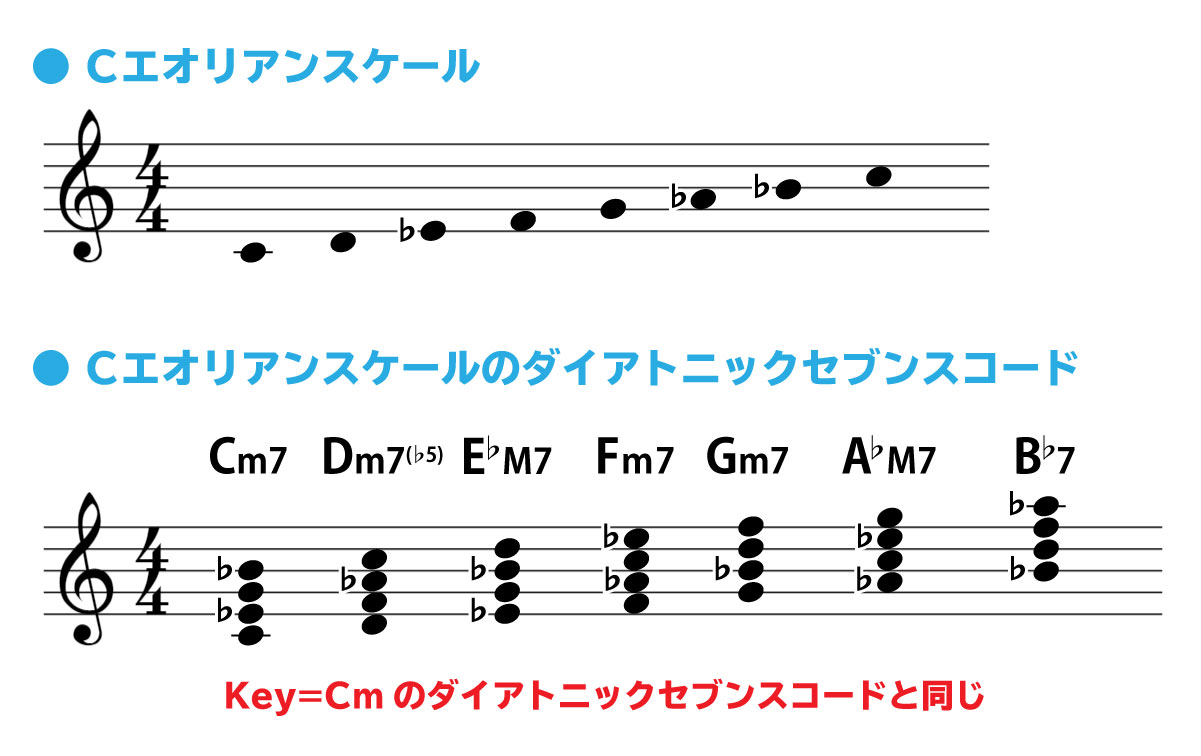

例えば、Cエオリアンスケールのダイアトニックコードは、次の通り。

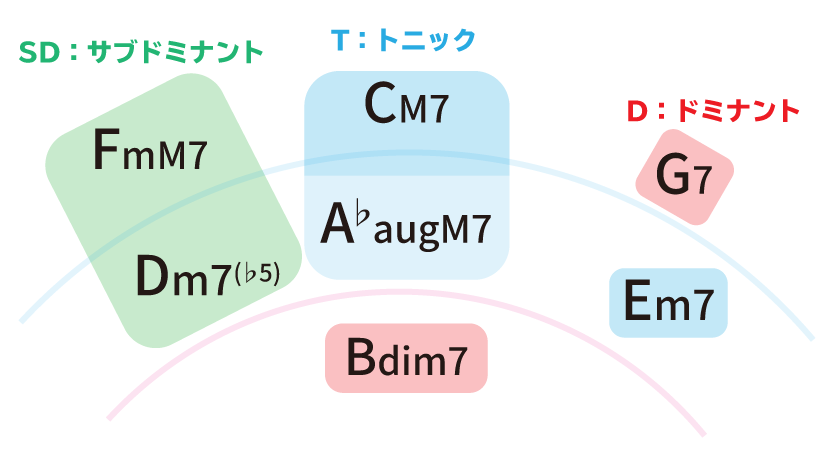

モーダルインターチェンジ(モードの交換)は、一時的にパラレルモード由来のダイアトニックコードを使うことを意味します。

どういう意味かと言うと、Key=Cにおいては、Cが頭についているC〇〇モード由来のダイアトニックコードを使う、ということです。

例えば、Key=Cの際に、Cエオリアンモード由来のダイアトニックコード(つまり、Key=Cmのダイアトニックコード)を一時的に使うことを、モーダルインターチェンジと言います。

一時的ではない場合は、転調(キーが変わった)とみなします。

日本語では、他のキーから一時的にコードを借りてくると言うニュアンスで、借用和音という言葉を使っているのではないでしょうか。

コード中級編で紹介したサブドミナントマイナーのテクニックもモーダルインターチェンジ(借用和音)で、特に使いやすいコードを抜き出して記事にしたものです。

モーダルインターチェンジを使ってみよう。

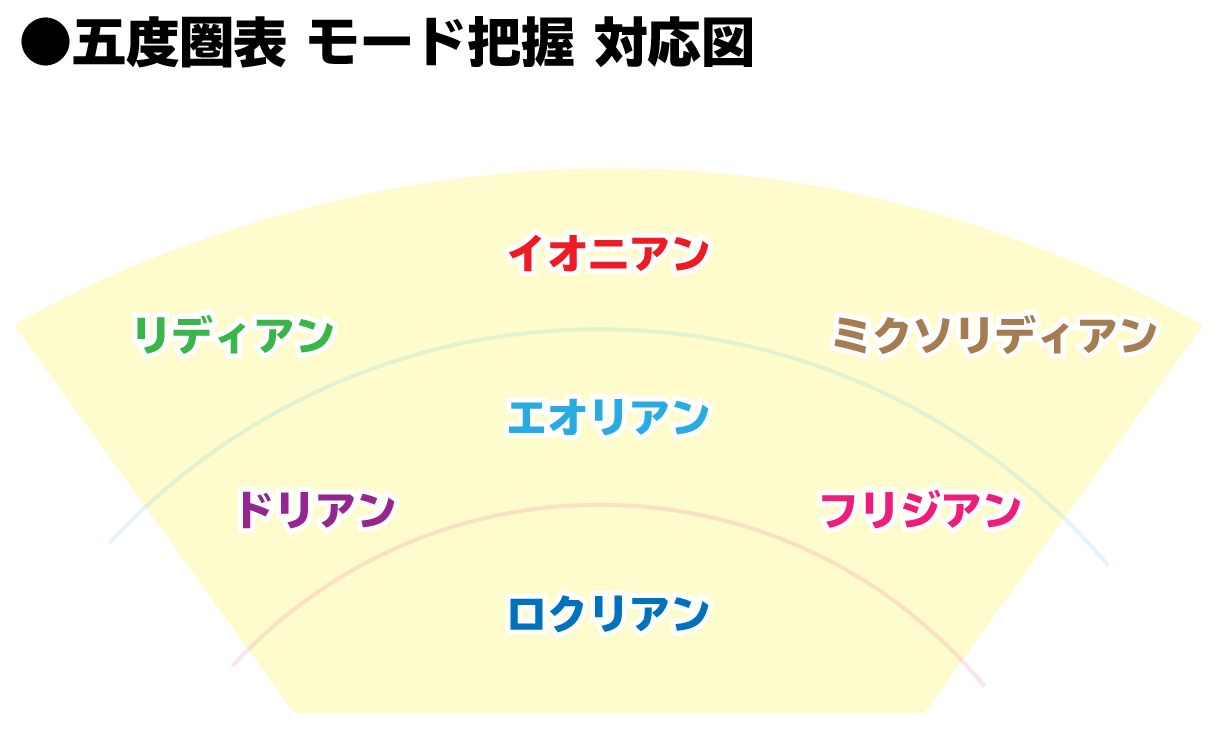

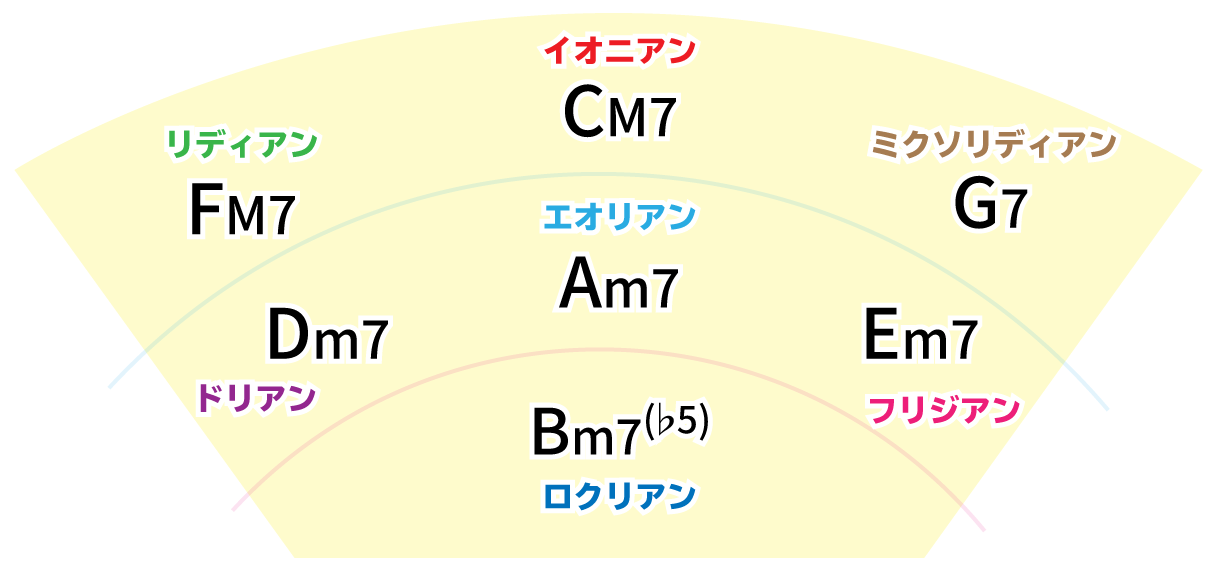

モードを五度圏表で把握する。

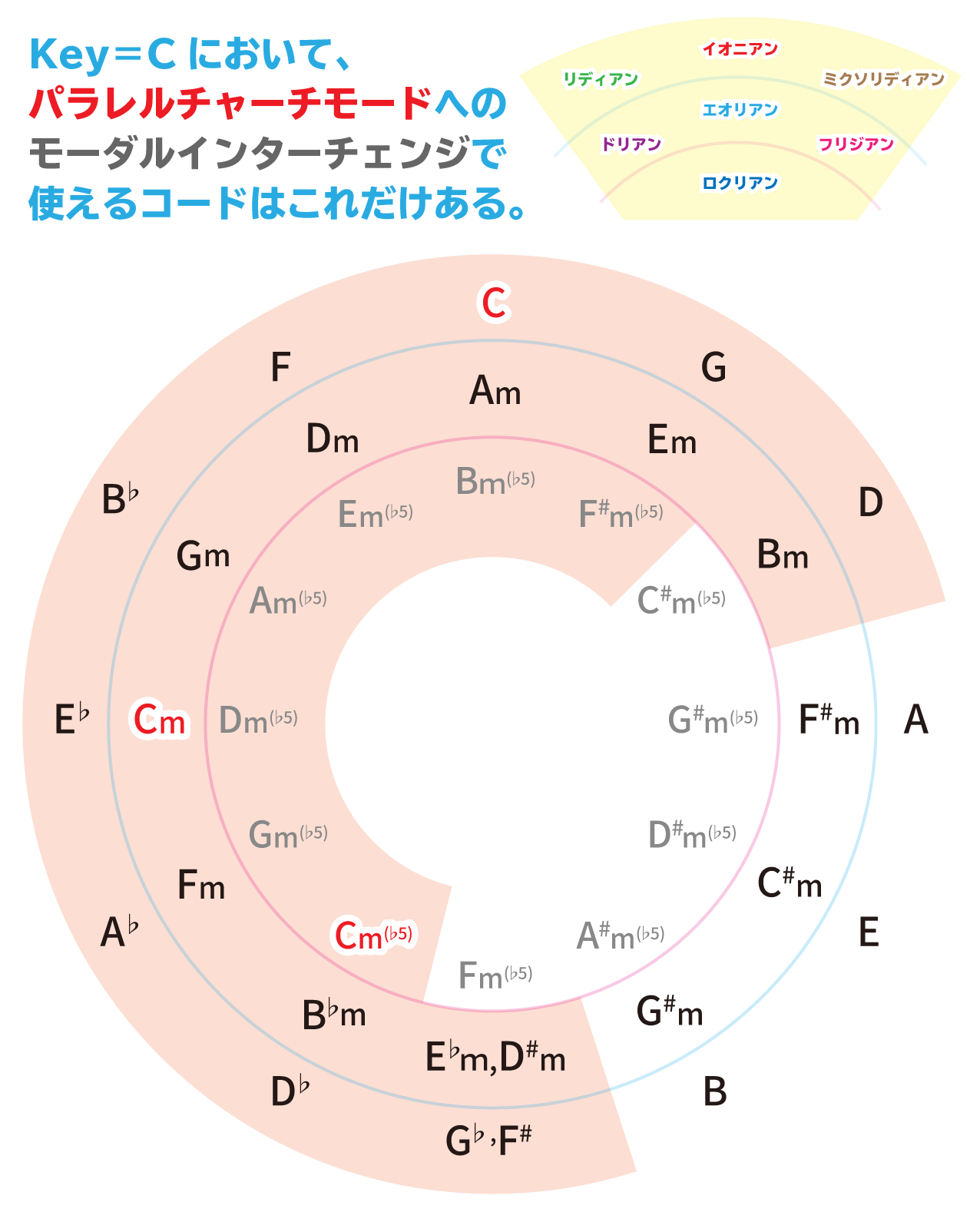

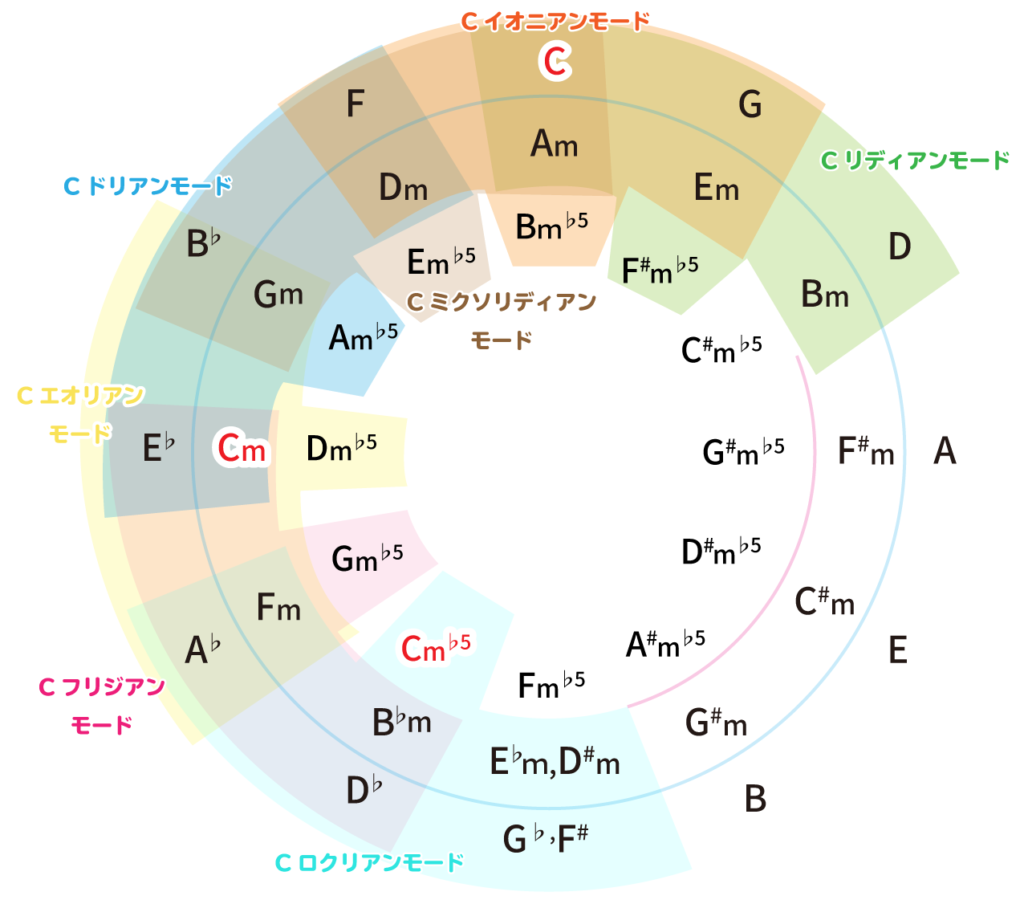

モーダルインターチェンジで使えるコードは膨大な数になり、全てのコードを把握するのは大変です。

五度圏表と下記対応図を使うことで、視覚的に把握できるようになります。

Key=Cに対応すると、次のようになります。

- CM7から、コードのルートを順に並べれば、Cイオニアンスケール「C D E F G A B」

- Dm7のルートから並べれば、Dドリアンスケール「D E F G A B C」

というふうに、場所に対応してスケール名・モード名を知ることが出来ます。

モーダルインターチェンジを使う。

それでは実際に、モーダルインターチェンジを使ってみます。

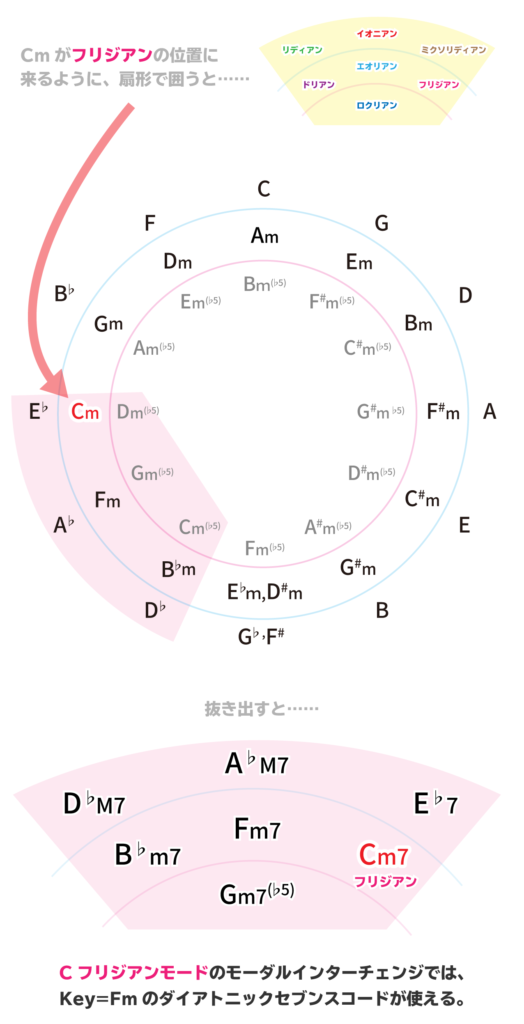

今回は例として、Key=CにCフリジアンモードのモーダルインターチェンジを組み込んでみます。

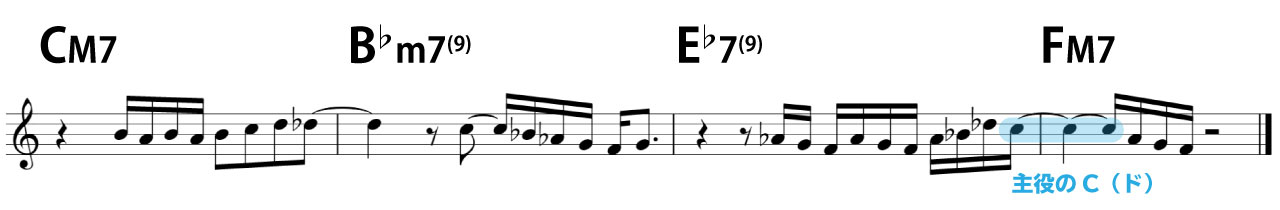

Key=Fmのダイアトニックセブンスコードを組み込み、コード進行とメロディーを作ってみました。

2~4小節目は、Key=Fmの定番進行「B♭m7→E♭7→Fm7」とFm7に解決しそうなところを、ルートの同じFM7に解決する進行となっています。

FM7は、Key=Cのダイアトニックコードですから、Key=Cに帰ってきたとみなして、コード進行を続けることが出来ます。例えば、この後、Dm7 → G7 → CM7 などは自然ですね。

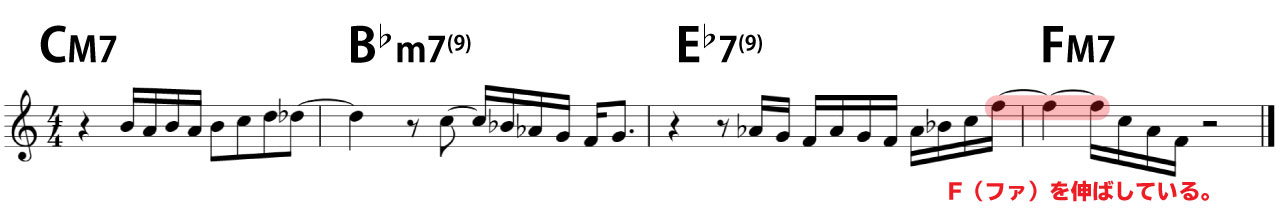

それでは、3・4小節目のメロディーを変えた次の例ではどうでしょうか?

こちらは主役の音がF(ファ)になり、Key=Fになったと感じるはずです。この後、B♭M7 → Am7 → Gm7 → C7 と、Key=Fのダイアトニックコードが自然に繋がります。ぜひ試してみて下さい。

モーダルインターチェンジを使うと、他のキーのダイアトニックコードが使えます。しかしモードが本来、コードではなくメロディーを駆使する手法だ、ということを思い出しましょう。

Cフリジアンモードの主役は、あくまで主役のC(ド)の音です。モーダルインターチェンジ中も、戻ってからも、主役の音を意識して使うことで、元のキーに戻りやすくなるということが分かって頂けたのではないでしょうか?

どのモードを使用するかで、コードが変わる。

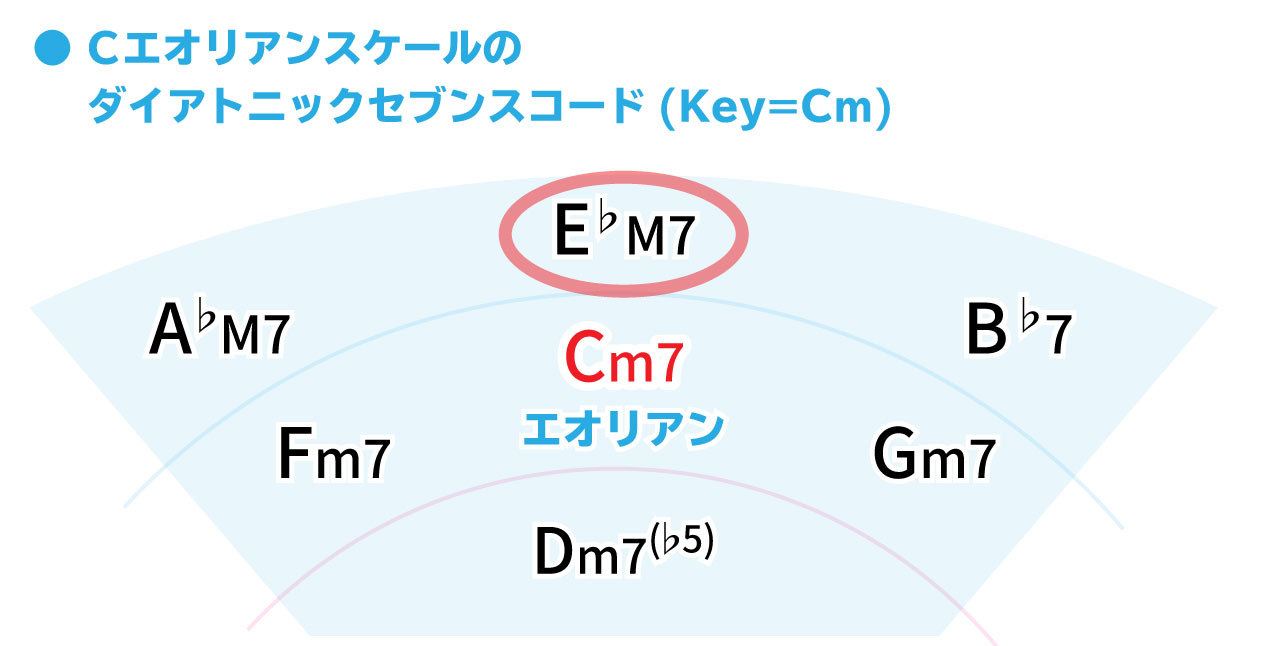

さて、先程紹介したCフリジアンモードでは、E♭7を使うことができました。ここで面白いのは、Cエオリアンモード・Cドリアンモードでは、E♭M7を使えるということです。

Cエオリアンモードへのモーダルインターチェンジを見てみます。

このように、どのモードにモーダルインターチェンジをするかによって、M7コード・7コードを使えるかが変わります。

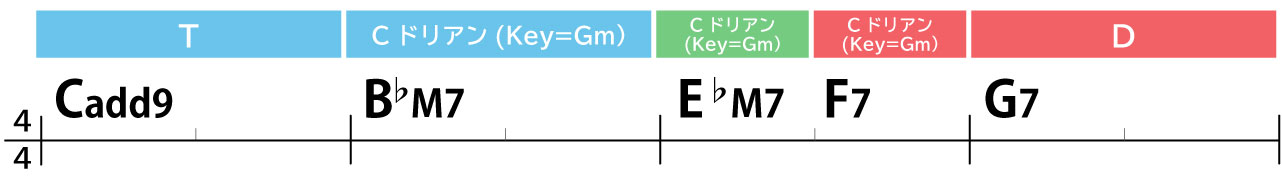

次は、Cドリアンモードを見てみましょう。

B♭M7・F7も、自然と組み込めましたね。

コード進行を組み立てる時には、借用しているキーのコード機能を意識すると組み込みやすいです。Key=Gmにおいて、B♭M7はTm(トニックマイナー)、E♭M7はSDm(サブドミナントマイナー)、F7はDm(ドミナントマイナー)として見ると、2・3小節は普通の動きになっていることが分かりますよね。

3・4小節目は、Key=Gmでは定番の動き「E♭M7→F7→Gm7」という進行の最後を、Key=CのドミナントであるG7に置き換えたことで、自然にKey=Cに戻ることが出来ました。

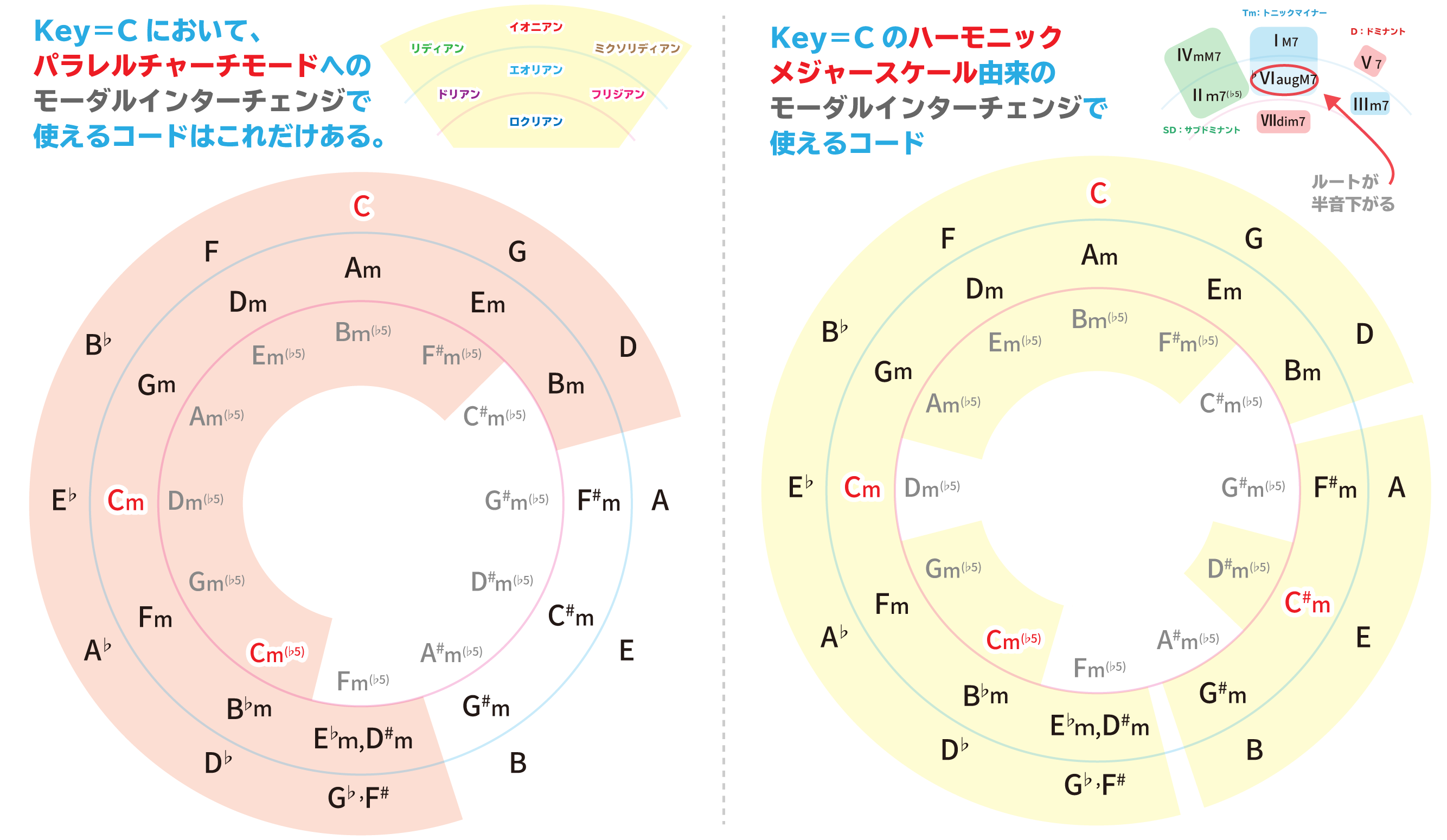

【まとめ】パラレルチャーチモードの借用で使えるコード

ここまでの内容を一旦まとめると、次のようになります。

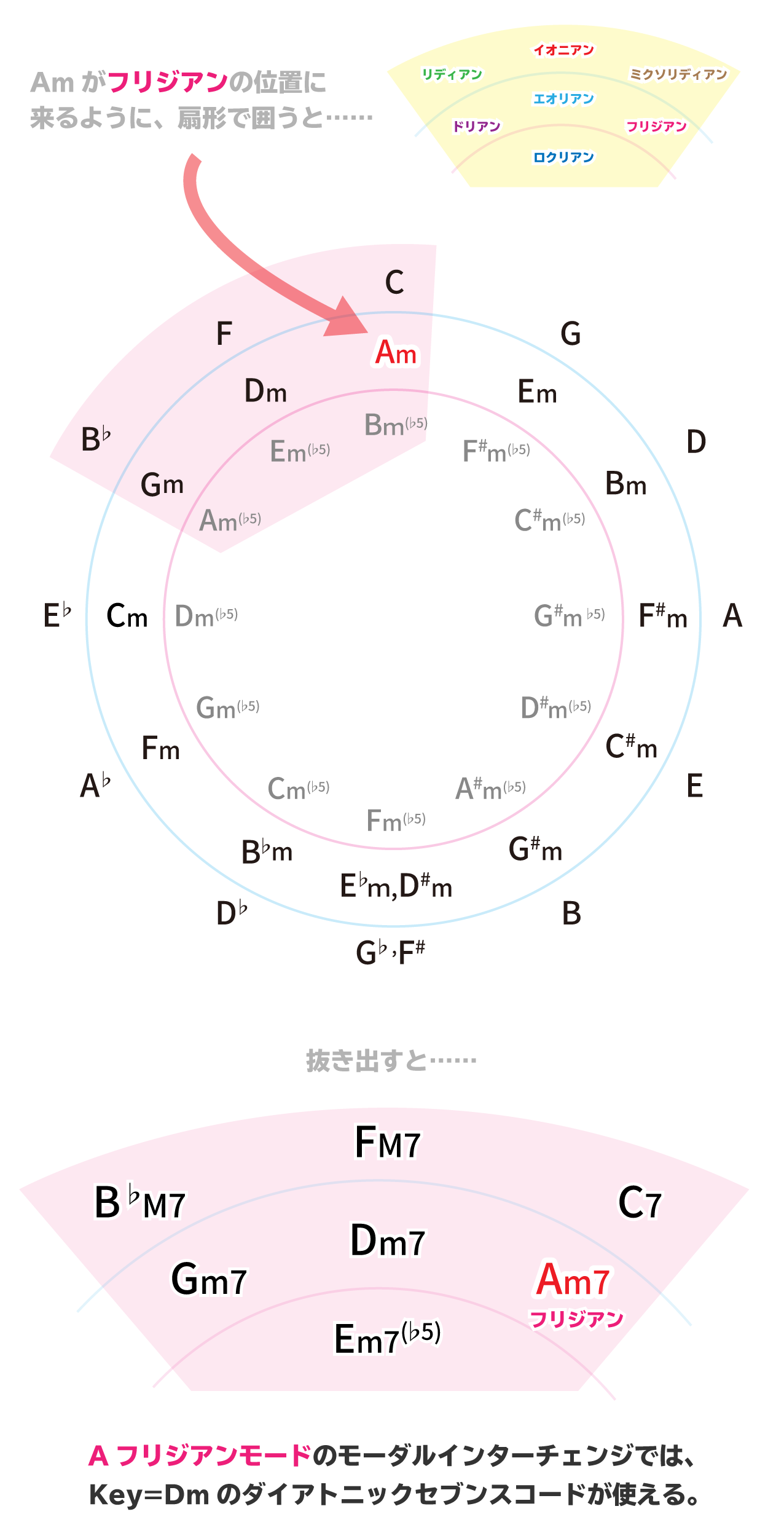

ルートにCが付いたコードの周りを扇形に囲うことで、モーダルインターチェンジできるコードが見えてくる。ということです。

マイナーキーのモーダルインターチェンジ

モードには、先に紹介した7種類以外にもたくさんの種類があります。

マイナーキーには3つのスケールがあり、これらのスケールにもそれぞれ、パラレルモードが存在することになります。

- ナチュラルマイナースケール

- ハーモニックマイナースケール

- メロディックマイナースケール

「マイナースケールがよく分からない!」という方は、コード中級編「マイナーキー解説」を読んでから先に進むようにしましょう。

ナチュラルマイナースケールの借用

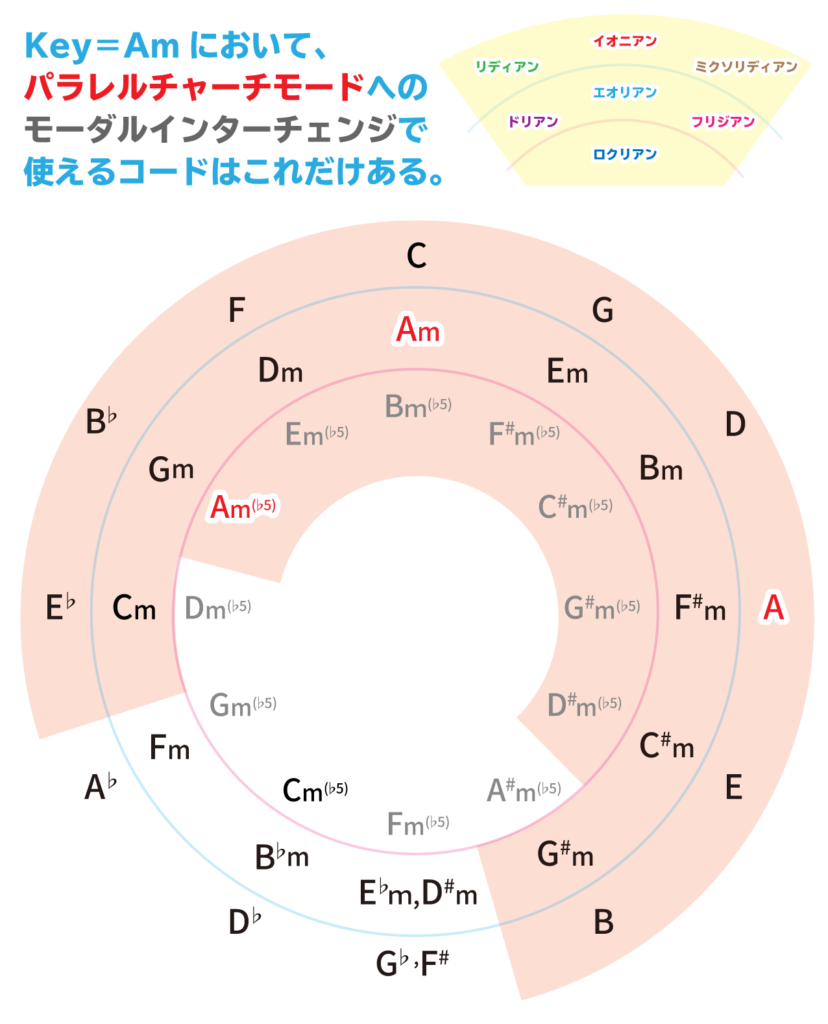

ここからはKey=Amで考えていきます。

Aナチュラルマイナースケール=Aエオリアンスケール です。そのため、今まで説明してきたパラレルチャーチモードで説明することが出来ます。

Key=Cの範囲とは変わっていますが、今までと同じように、コードのルートにAがついた範囲を扇形に囲うことで、モーダルインターチェンジができます。

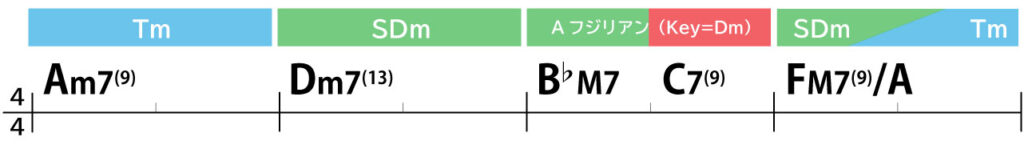

ここでは、例として、Aフリジアンモードへのモーダルインターチェンジを見てみます。

コード進行例:Aフリジアンモード(Key=Dmからの借用)

4小節目、FM7に着地しそうな所を、FM7の転回コードを使うことで、FM7にもAmにも解決したかのような効果を出しています。これにより、Key=Fに転調した感じを少し減らすことが出来ています。

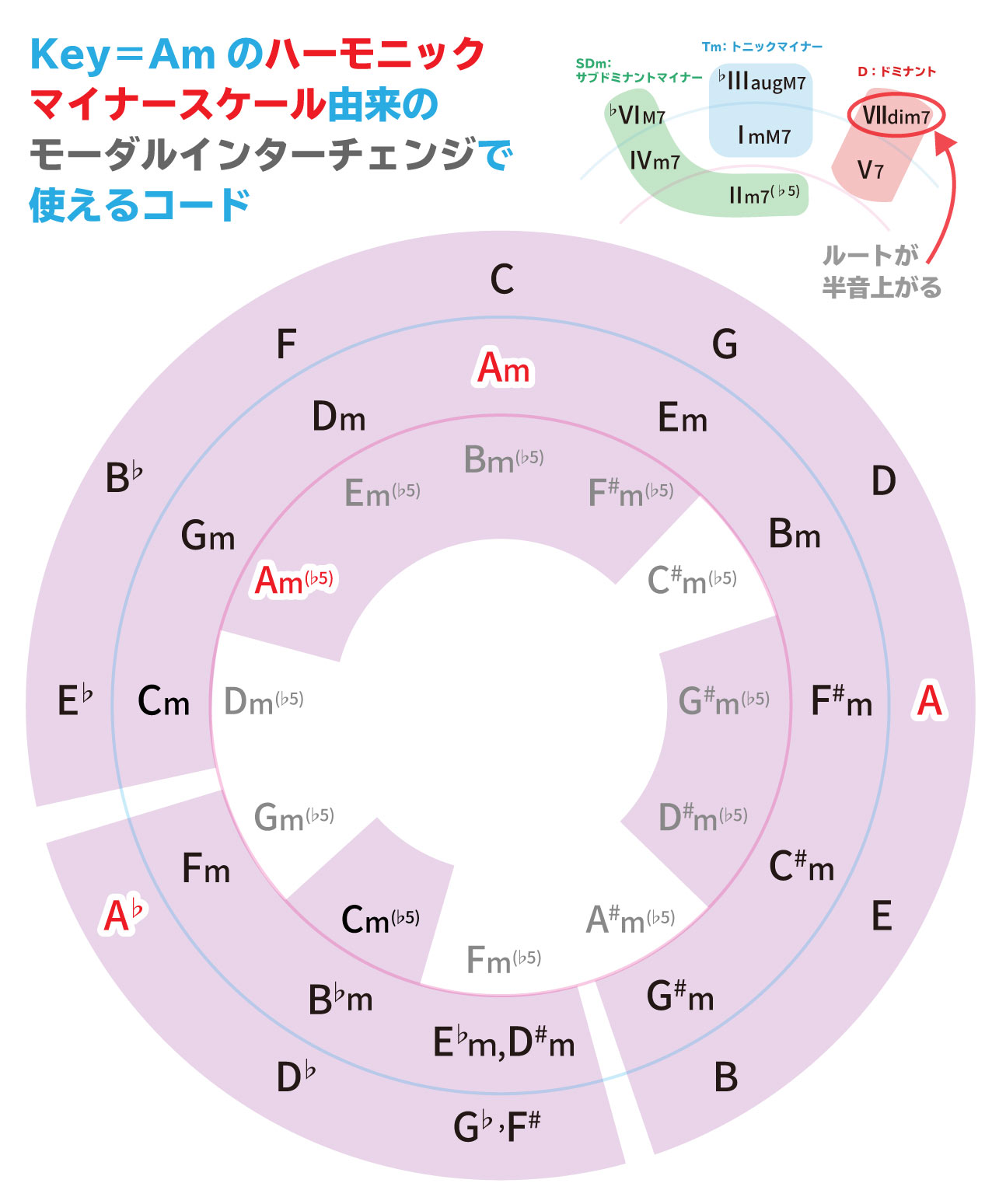

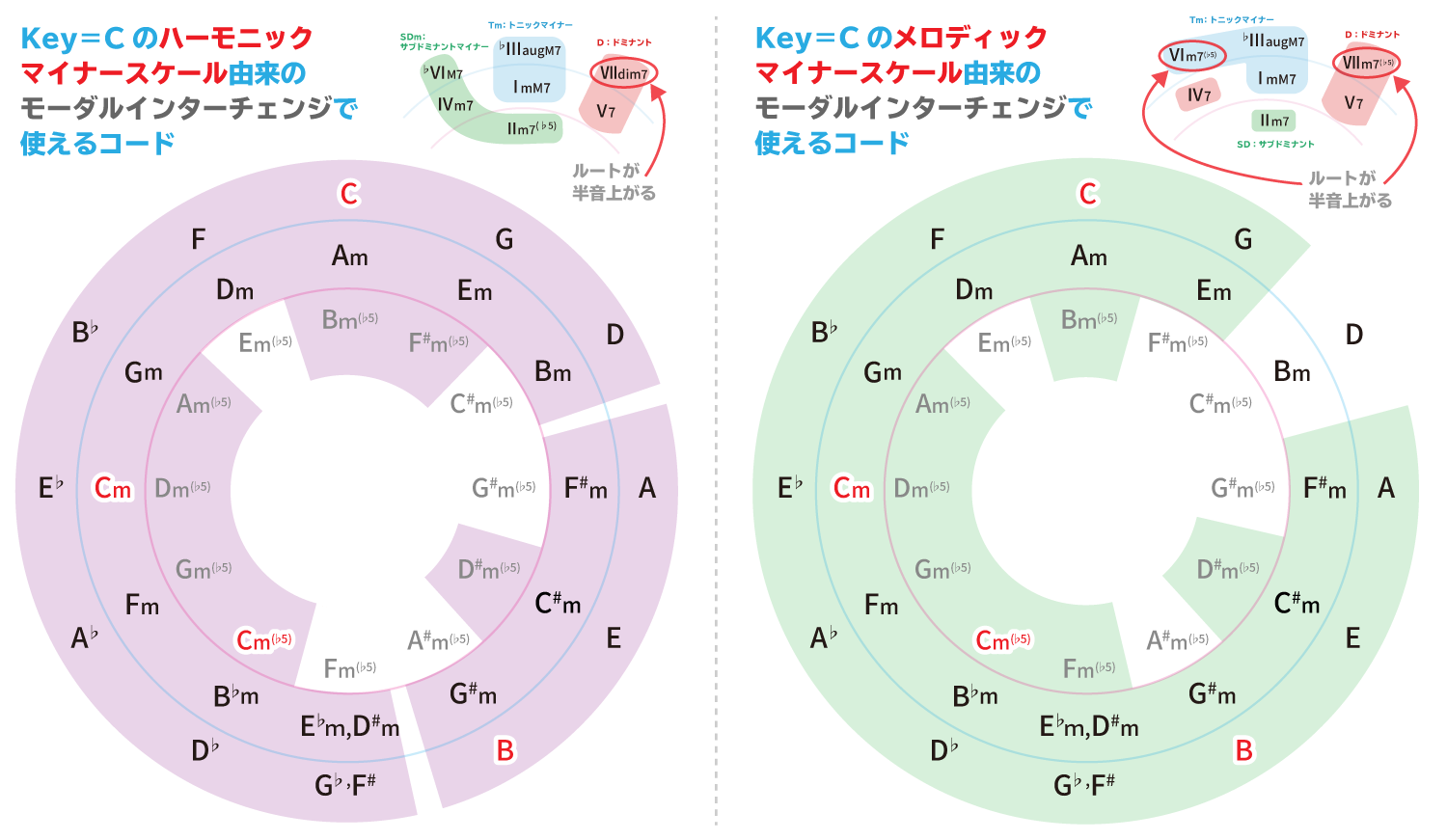

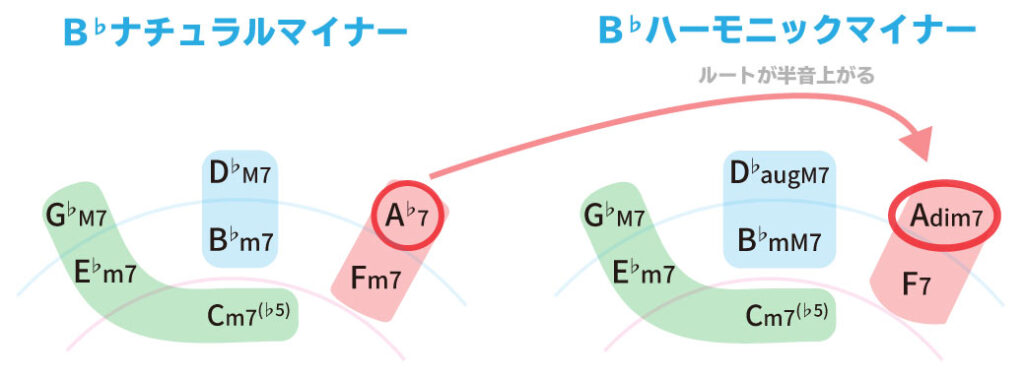

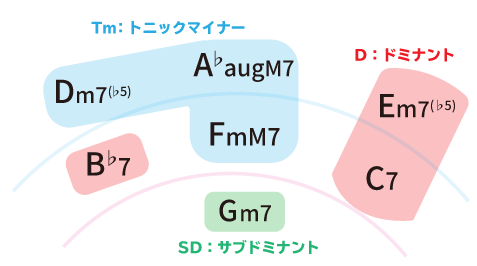

ハーモニックマイナースケールの借用

さて、次はハーモニックマイナーのモーダルインターチェンジです。

ハーモニックマイナースケールも、先頭を入れ替えて、7つのスケール(モード)を導き出せます。

| スケール名 | 音階 |

|---|---|

| Aハーモニックマイナースケール | A B C D E F G# |

| Bロクリアン♮6スケール | B C D E F G# A |

| Cイオニアン#5スケール | C D E F G# A B |

| Dドリアン#4スケール | D E F G# A B C |

| Eフリジアンドミナントスケール | E F G# A B C D |

| Fリディアン#2スケール | F G# A B C D E |

| Gロクリアン♭4♭7スケール (別名:Gウルトラロクリアン Gオルタードスーパーロクリアンなど) | G# A B C D E F |

これらのスケールの先頭をAから始めてみると、次のようになります。

| スケール名 | 音階 | 仮に調号 からキーを 決定したら |

|---|---|---|

| Aハーモニックマイナー スケール | A B C D E F G# | Key=Amの ハーモニックマイナー |

| Aロクリアン♮6 スケール | A B♭ C D E♭ F# G | Key=Gmの ハーモニックマイナー |

| Aイオニアン#5 スケール | A B C# D E#(F) F# G# | Key=F#mの ハーモニックマイナー |

| Aドリアン#4 スケール | A B C D# E F# G | Key=Emの ハーモニックマイナー |

| Aフリジアンドミナント スケール | A B♭ C# D E F G | Key=Dmの ハーモニックマイナー |

| Aリディアン#2 スケール | A B#(C) C# D# E F# G# | Key=C#mの ハーモニックマイナー |

| Aロクリアン♭4♭7スケール | A B♭ C D♭ E♭ F G♭ | Key=B♭mの ハーモニックマイナー |

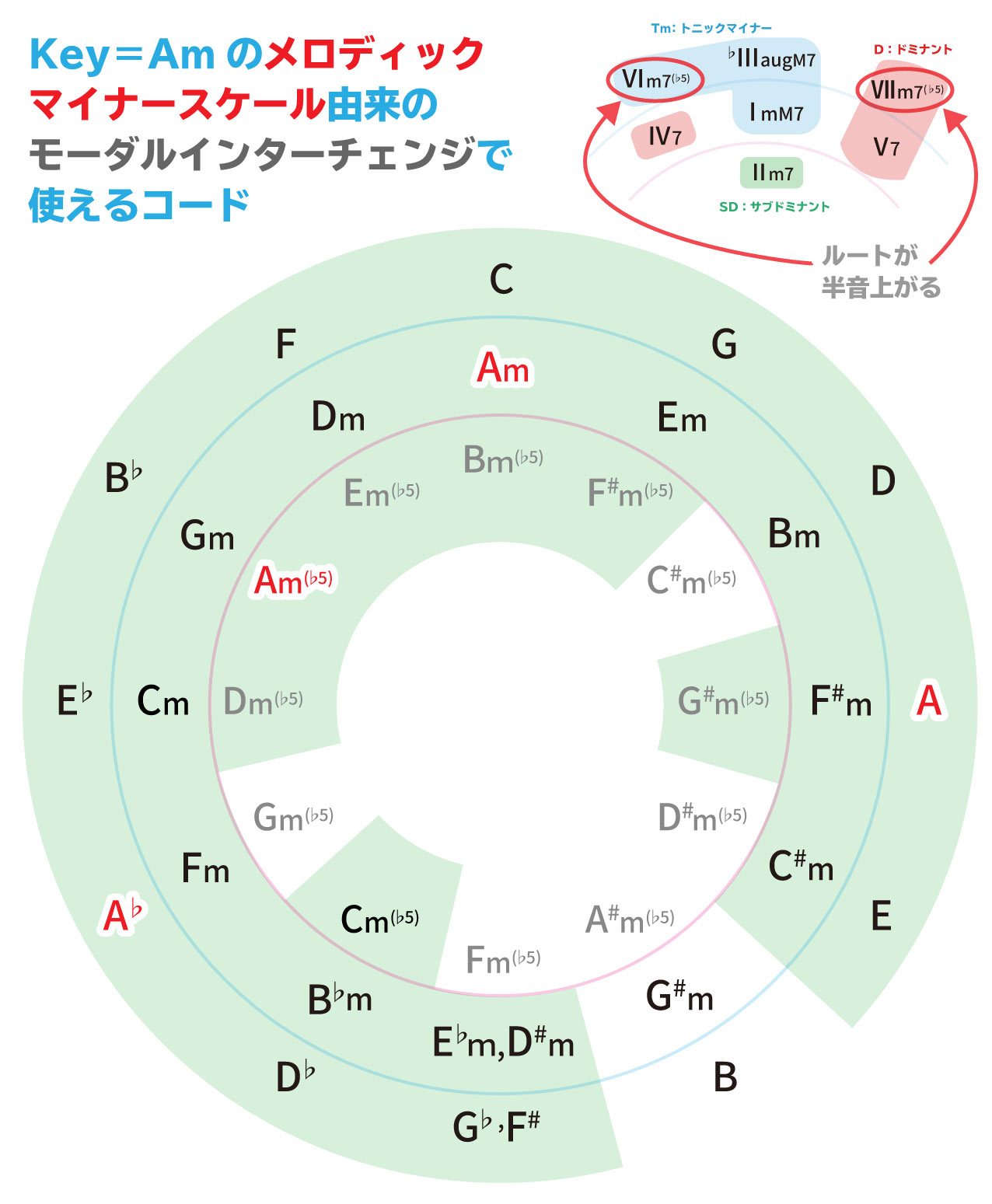

まとめるとKey=Amの時、Aハーモニックマイナースケール由来のモーダルインターチェンジは次のようになります。

- 左下のA♭の部分(Key=B♭m)も借用できる理由

-

Key=B♭mのA♭7(♭Ⅶ7)は、ハーモニックマイナーではAdim7(Ⅶdim7)に変化します。

Key=Amにおいては、ルートにAが付いているコードが含まれるモードにモーダルインターチェンジができます。

そのため、Key=B♭mのハーモニックマイナー(Aロクリアン♭4♭7モード)にもモーダルインターチェンジできることになります。

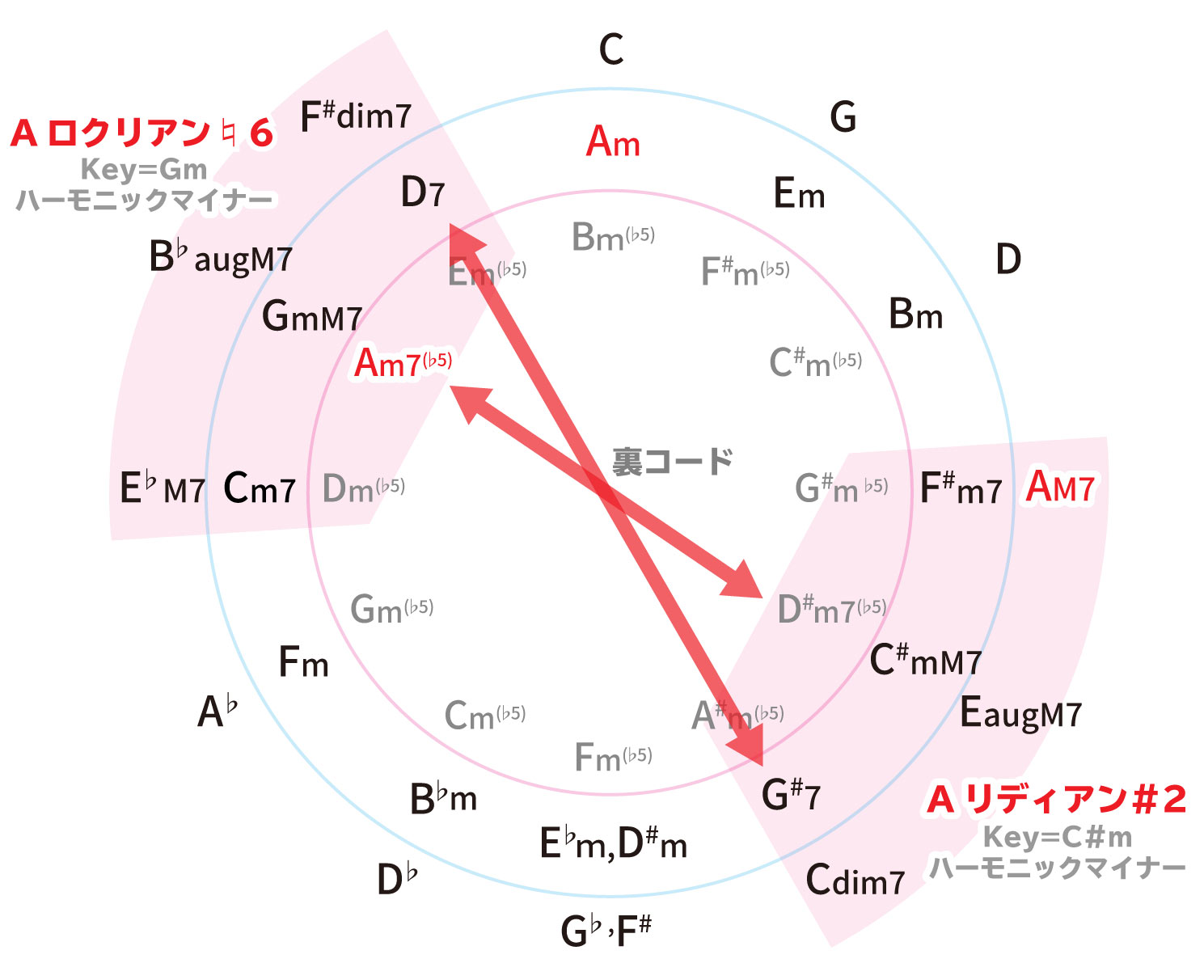

ハーモニックマイナー借用の例を2つ紹介します。

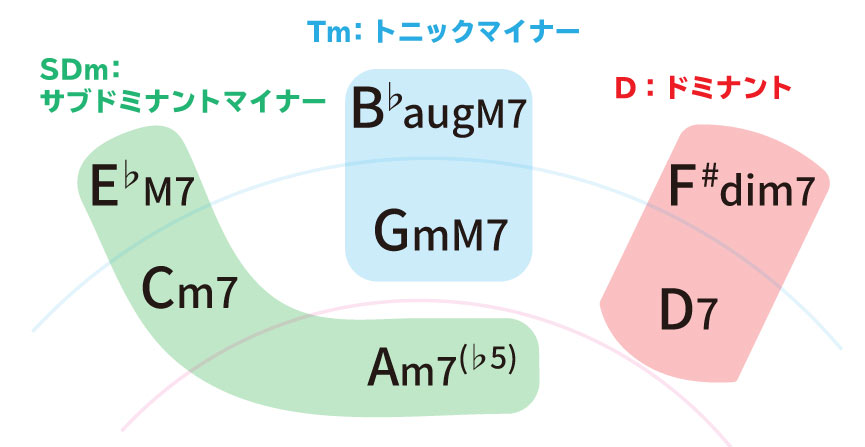

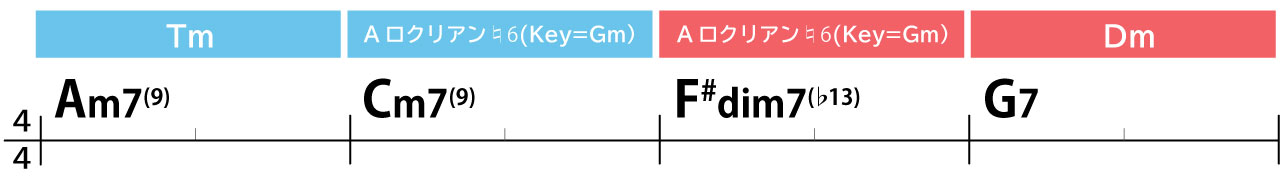

コード進行例1:Key=Gmからの借用

Key=Amに、Key=Gmのハーモニックマイナースケール(Aロクリアン♮6モード)のモーダルインターチェンジを組み込んでみます。

ドミナントのF#dim7は、本来トニックマイナーのGm7やGmM7に解決しそうな所です。しかし、ルートが同じG7に解決することで、Key=Amに戻ることが出来ました。

コード中級編「dim7コードの使い方6選」で紹介した、dim7はルートが半音上のコードに解決できるという使い方も、モーダルインターチェンジで解釈することができますね。

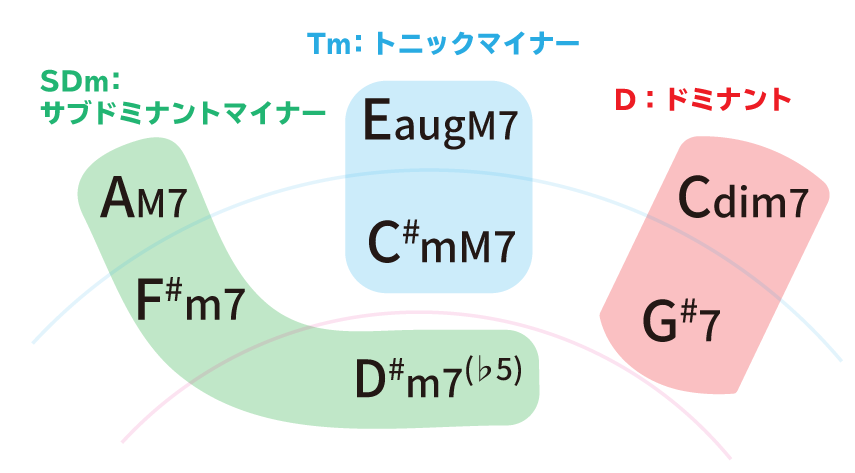

コード進行例:Key=C#mからの借用

次は、Aリディアン#2スケール(Key=C#mのハーモニックマイナースケール)の例を見てみましょう。

この進行は、セカンダリードミナントのマイナートゥファイブ進行の裏コードと見なすこともできます。

よくよく見ると、Am7(♭5)・D7は、Aロクリアン♮6(Key=Gmのハーモニックマイナー)のモーダルインターチェンジコードでもあります。

このように、セカンダリードミナントや裏コードすらモーダルインターチェンジで解釈することもできます。

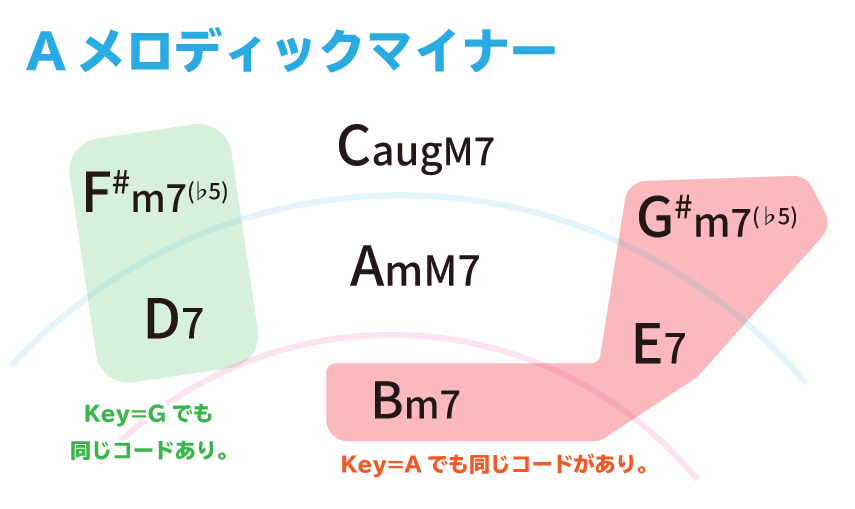

メロディックマイナースケールの借用

今まで説明してきたのと同様に、メロディックマイナーでもモードが7種類あります。

- メロディックマイナーのモード表

-

スケール名 音階 Aメロディックマイナースケール A B C D E F# G# Bドリアン♭2スケール B C D E F# G# A Cリディアン#5スケール C D E F# G# A B Dリディアン♭7スケール D E F# G# A B C Eミクソリディアン♭13スケール E F# G# A B C D F#エオリアン♭5スケール F# G# A B C D E Gロクリアン♭4スケール

(別名:Gオルタード

Gスーパーロクリアンなど)G# A B C D E F# 今までと同じように、Aを先頭にして始めてみると次のようになります。

スケール名 音階 仮に調号

からキーを

決定したらAメロディックマイナー

スケールA B C D E F# G# Key=Amの

メロディックマイナーAドリアン♭2

スケールA B♭ C D E F# G Key=Gmの

メロディックマイナーAリディアン#5

スケールA B C# D# E#(F) F# G# Key=F#mの

メロディックマイナーAリディアン♭7

スケールA B C# D# E F# G Key=Emの

メロディックマイナーAミクソリディアン♭13

スケールA B C# D E F G Key=Dmの

メロディックマイナーAエオリアン♭5

スケールA B C D E♭ F G Key=Cmの

メロディックマイナーAロクリアン♭4スケール

(Aウルトラロクリアン

AオルタードスーパーロクリアンA B♭ C D♭ E♭ F G Key=B♭mの

メロディックマイナー

Key=Amの時、Aメロディックマイナースケール由来のモーダルインターチェンジでは次のようになります。

メロディックマイナー借用の特徴

メロディックマイナースケールは、メジャーキーと似たダイアトニックコードを持ちます。

特殊なのは、augM7・mM7ですね。

これらのコードを使う時は、メロディックマイナー由来だと判断することが出来ます。

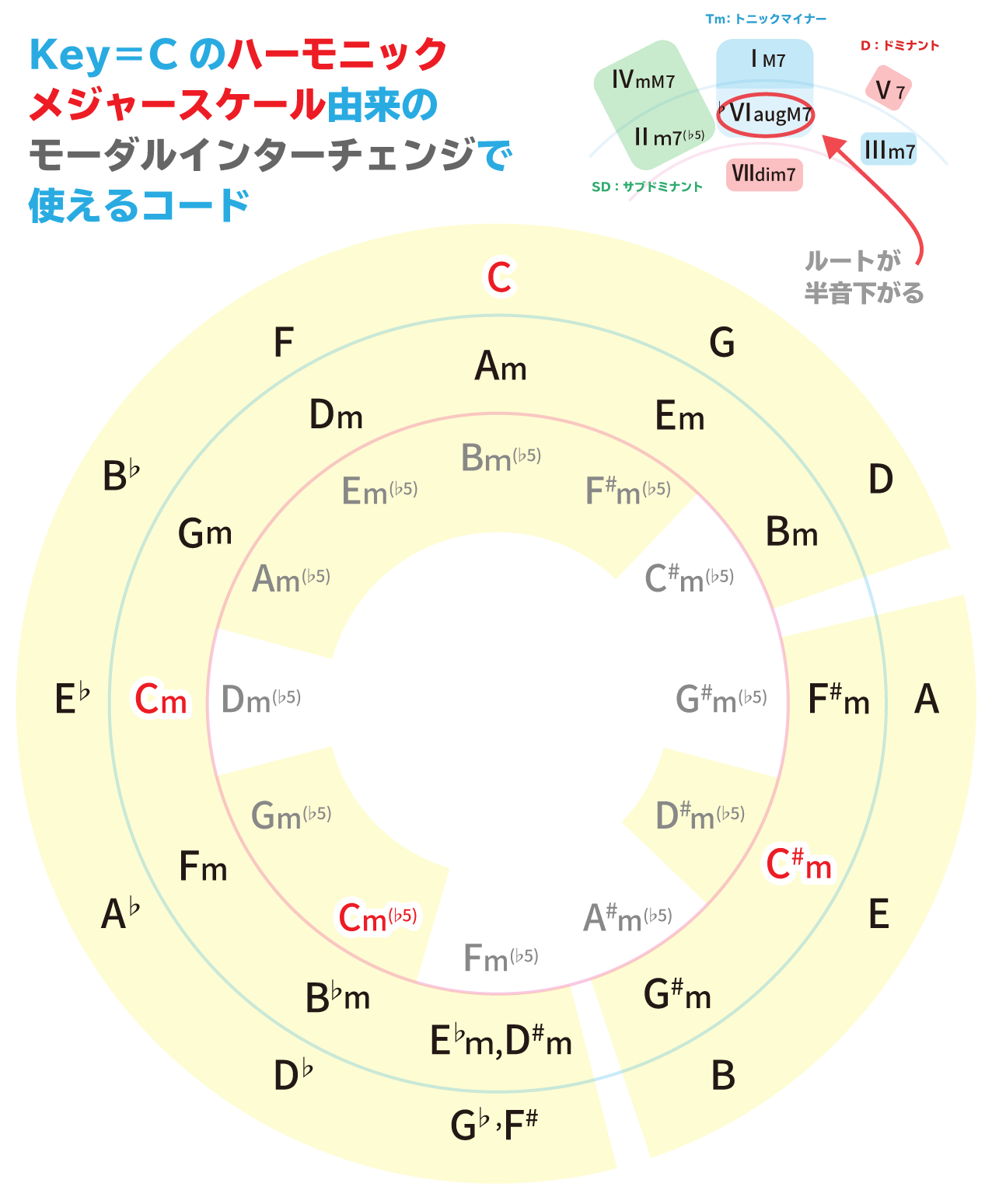

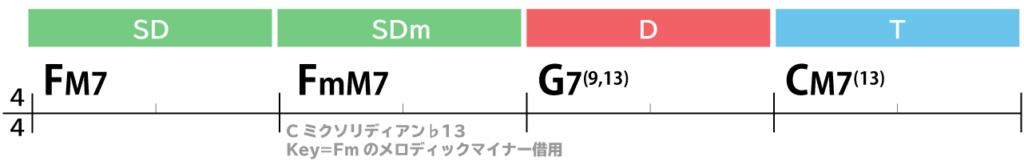

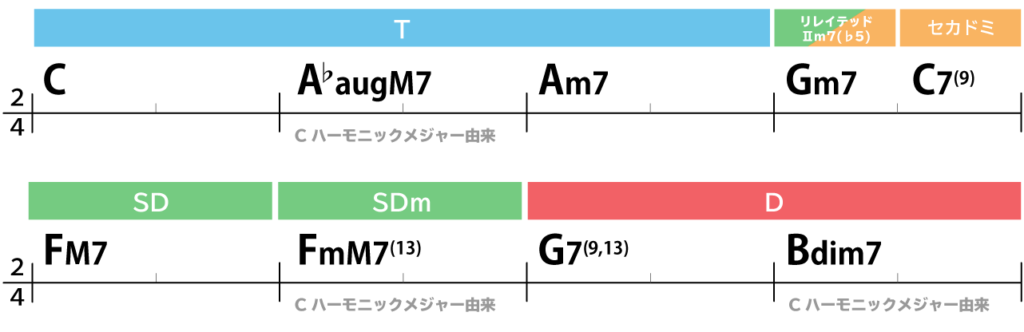

メジャーキーにマイナースケール借用を組込む

ここまでの説明では、マイナーキーに各種マイナースケールのモーダルインターチェンジを組み込んできました。

しかしメジャーキーでも、ハーモニックマイナー・メロディックマイナー由来の借用が出来ます。

例えば、Key=Cの時に、Key=Fmのメロディックマイナー(Cミクソリディアン♭13)のコードを借用してみましょう。

FmM7は、サブドミナントマイナー解説記事でも紹介したコードです。

FmM7は、Key=Fmにおいてはトニックマイナーの役割ですが、Key=Cに組み込む際には、サブドミナントマイナーとして扱う方が使い勝手が良いです。

その他のモーダルインターチェンジ

モーダルインターチェンジでは、新たなスケール(モード)があればあるだけ、モーダルインターチェンジできるコードが増えます。

ここではハーモニックメジャースケールを取り上げます。

ハーモニックメジャースケール

ハーモニックメジャースケールは、ハーモニックマイナースケールの3音目を半音上げて出来上がるスケールなので、ハーモニックメジャースケールと名付けられています。

- Cメジャースケール :C D E F G A B

- Cハーモニックマイナースケール:C D E♭ F G A♭ B

- Cハーモニックメジャースケール:C D E F G A♭ B

ここにもFmM7が出てきましたね。載せるメロディーに応じて、Cミクソリディアン♭13・Cハーモニックメジャー、どちらの借用なのかが決まります。

また、A♭augM7も出てきました。構成音(A♭ C E G)の中にコードCを含むため、トニックと分類していますが、曲の最後で使うことは通常はないと思います。

冒頭3小節は、最低音以外を維持するペダルポイントを使っています。

ハーモニックメジャースケールの借用

モーダルインターチェンジの使い方まとめ

最後に使い方をおさらいして終わりましょう。

モーダルインターチェンジを使う手順

- キーを決め、コード進行を作り始める。

- 変わった響きを取り入れたい箇所になったら、③へ

- Key=Cなら、五度圏表からルートがCのコードを探し出す。

(*ただし、パラレルチャーチモード以外の借用は、構成音の変化も加味する。) - ルートがCのコードの周りを扇形に囲い、使えるコードを見つけ出す。

- 使えるコードを差し込み、響きを確かめる。

- Key=Cのダイアトニックコードに戻る。

注意点:調性感を失いやすくなることもある。

モーダルインターチェンジを闇雲に取り入れると、調性が曖昧になり、リスナーにとって親切とは言い難い音楽になることもあります。(難しいコード進行=良い音楽ではない。)

また、「あれ!?元のキーに戻りづらい!」ということもよく起こりますので、最初の内は、モーダルインターチェンジをした後は、一旦元のキーに戻る。というように、着実にコード進行を組み立てることをおすすめします。

オシャレなコード進行の作り方|無料PDF

あなた自身で、格好良くオシャレなコード進行が作りたいなら、無料PDF「オシャレなコード進行の作り方」をご覧ください。

・コード進行の基礎から応用まで解説!

・ギターを使った作編曲能力がメキメキ向上!

・スマホ&PC、どちらでも快適に閲覧!

全55ページの超充実の内容をご用意しました。

ギターならではの、目からウロコのテクニック。

あなたのギター作曲・アレンジ能力は、格段にアップします!

まとめ

以上が、モーダルインターチェンジの解説です。

モードという概念自体が、コード理論に慣れ親しんだ方にとっては、大変とっつきにくかったのではないかと思います。

理論全てを完璧に理解するより、実際に組み込んでモーダルインターチェンジに慣れ親しむことの方が大事です。

ぜひ色々なモードへのモーダルインターチェンジを試してみて下さい。

次の記事では、Blackadder Chordを学びます!

こんな作品、作ってます。