Techivation AI-Rack レビュー テチベ初のAIチャンネルストリップの実力

アフィリエイト広告を利用しています。本記事が参考になった方は、ぜひリンクをご利用下さい。

Techivation AI-Rackは、既存のAIシリーズ5種類に、新エフェクトTilt-EQが同梱されたTechivation初のチャンネルストリッププラグインです。

- 6種のモジュールが、AIで自動設定!

- トラック・バス・マスター、なんでもOK。

- 自分好みに調整すれば、良い音に!

手軽さと音質の両立を目指したこのツールは、私たちに何をもたらすのか。

サウンドを含めて、AI-Rackに迫っていきましょう!

>AI-Rackの金額を確認する 1/5まで70%オフ!

>Full Accesess BFセール86%オフ!

AI-Rack概要

AI-Rackに含まれるプラグイン

AI-Rackに含まれる全モジュールは以下の通り。

- スペクトラル処理

- AI-Clarity:箱鳴りを抑える。

- AI-De-Esser:耳に痛い帯域を抑える

- Tilt-EQ *新エフェクト:トーンカラーを調整する。

- ダイナミクス処理

- AI-Impactor:アタックを強める。

- AI-Compressor:ダイナミックレンジを狭める。

- AI-Loudener:マスタリングの仕上げ

大きく分けると、2つに分かれていると言えるでしょう。

AI-Rackの使い方

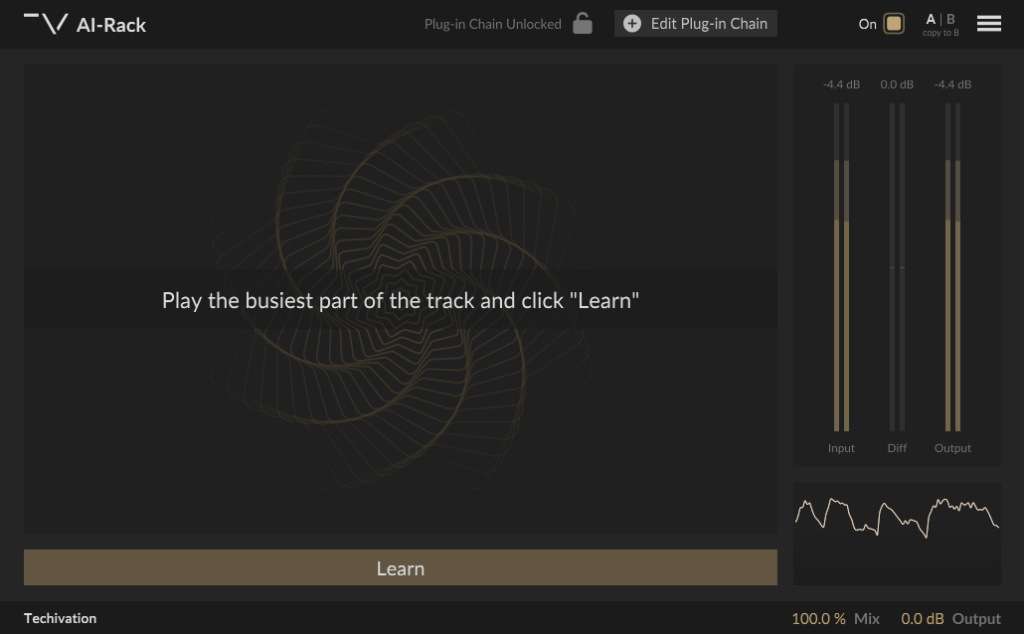

トラック・バス・マスター、使いたい場所にAI-Rackを立ち上げます。

そして、Learnボタンを推してから、再生しながら8秒間読み取ります。(一番ラウドネスが高い所を読み取らせる。)

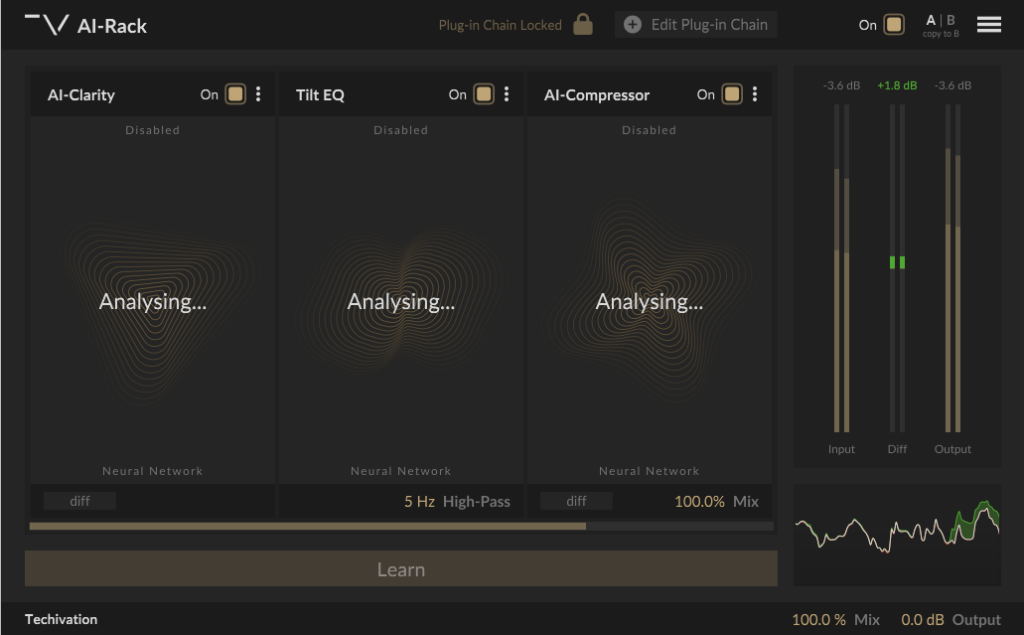

その後、各モジュールが立ち上がります。

(下図の場合は、AI-Clarity→Tilt-EQ→AI-Compressor→AI-Loudener)

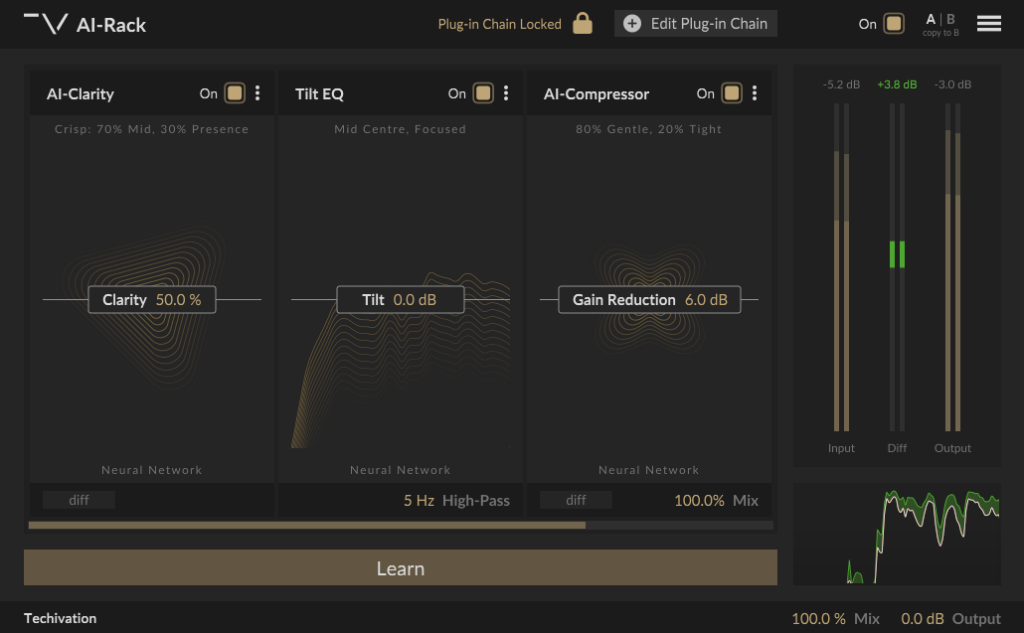

3秒の解析後、各モジュールが機能するようになるので調整します。

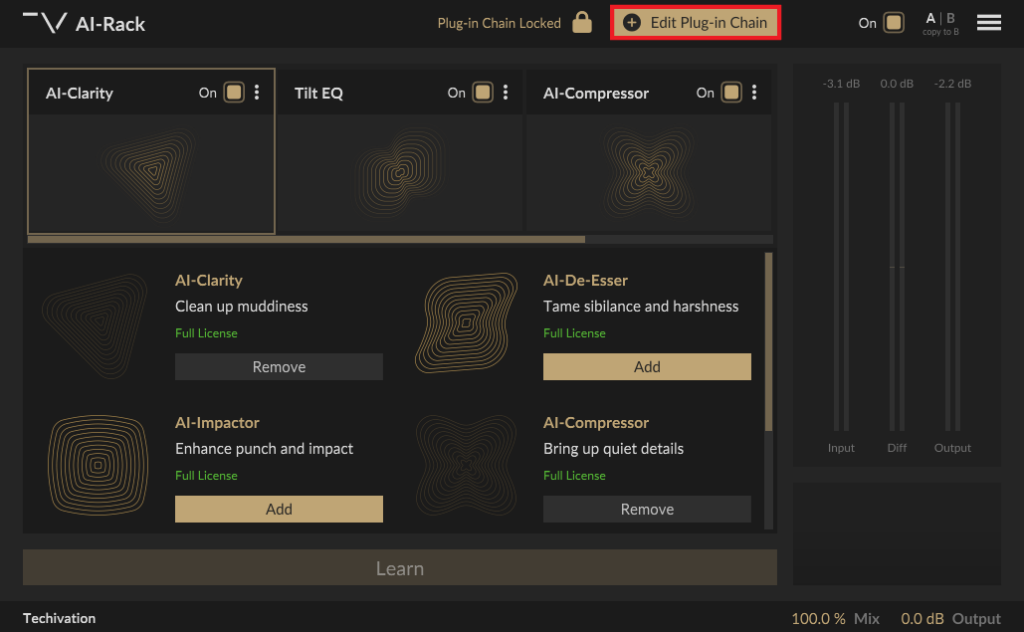

モジュールの追加、最初から目当てのモジュールが決まっている場合は、右上にある「Edit Plug-in Chain」を立ち上げます。

ここでは、モジュールの追加・順番の入れ替えが可能です。

プリセットとモジュールロックの機能

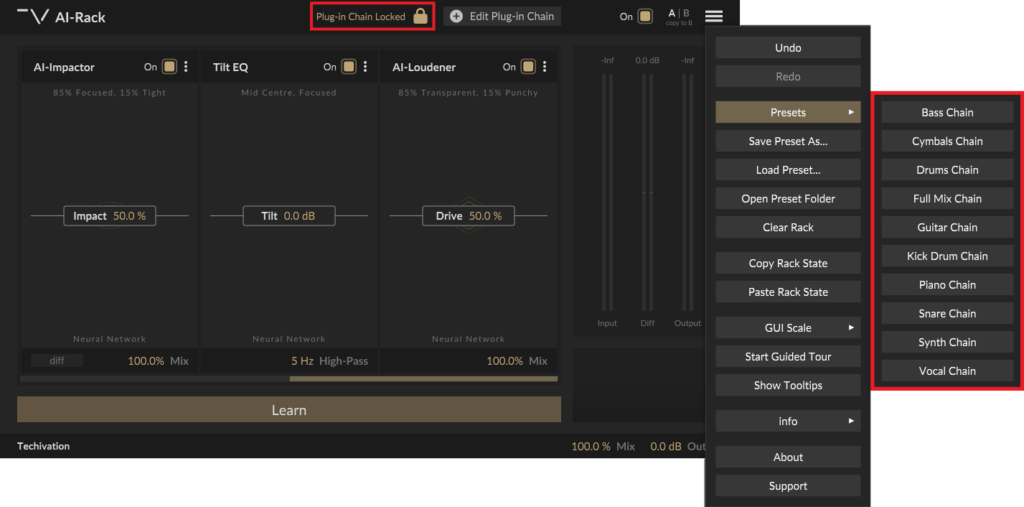

AI-Rackは、プリセットが収録されています。

全てのプリセットは、Chainという単語が入っているとおり、各モジュールの組み合わせを呼び出すためのものです。

Plugin-Chain Locked🔐ボタンがオンになっていると、Learnボタンを押してもモジュールが変化しなくなります。 各モジュールは、Learnしなければ動かないので、Learnすること自体は必要。

AIシリーズ・Mシリーズの違い

M-Clarity2・M-De-Esser2という新作に、ミックスアシスタント機能(*AI自動設定)がつくにつれ、AIシリーズの意義がだんだんと見えなくなってきた状況がありました。

その答えとしての提示されたのが、AI-Rackと言えると思います。

下記はマニュアル冒頭文です。

AI-Seriesでは、(中略)ミキシングプロセスを簡略化することを目指しています。しかし、コレクションが拡大するにつれて、それらをすべて統合するためのよりスマートな方法が必要になってきました。

AI-Rackは、その答えです。単なるホストではなく、思考するシステムです。オーディオを分析し、必要なツールを決定し、サウンドに合わせてインテリジェントに自身を構成します。(中略)

完全な自動化を追及するのではなく、エンジニアが推測作業を省略し、創造的な判断に直結できるように支援することが私たちの目標です。

AIシリーズは、AIの自動判断と簡易的な操作がウリでした。でも、どの場面でどのプラグインを挿せば良いのかということはユーザーに任せており、それが悩みになり得たということですね。

モジュールの組み合わせはAIに提示してもらい、各モジュールの効きのみを判断すれば、ミックスが済むことを目指しているのがAI-Rackです。

サウンドを聴いてみる。

マスター段での使用

ここでは、私の現在制作中のオリジナル曲での、サウンド変化を見ていきます。

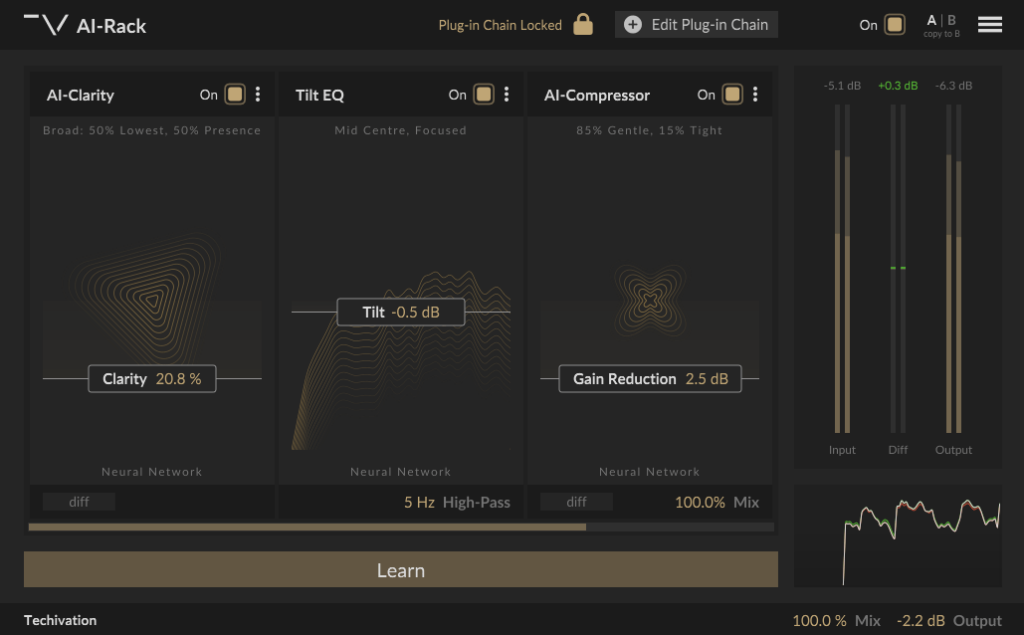

①はBypass。

②は私が自分で他のメーカーのプラグインも含めて、チェーンを組んだもの。

③は、AI-Rackを使ったものです。(②③は、ラウドネスがだいたい同じになるようにエクスポートしています。)

うん。

全然違いますね。

②の私のチェーンの中身は、初段にGullfossを使ったりと、オートEQも併用しています。また、コンプでまとまりを出しながら、ガッツを出す方向にしているので、グッと音が前に出るような味付けになっていますね。AI-Loudenerは、単独で使っています。テーププラグインも使っており、どちらかというと暑苦しい音かと思います。

AI-Clatiy→Tilt EQ→AI-Compressor→AI-Loudener

③は、音が前に出てくるというよりは、整音されたような印象でしょうか。適度な距離がありつつ、聴きやすくまとまっていると思います。②より、プロっぽい味付け(輪郭が整った、バランス的に市販楽曲に近い印象)に聞こえると言って良いと思います。これが数クリック+ちょっとしたフェーダー操作で実現できるというのは、驚き!

シンセベース

各楽器のプリセットチェーンもあるので、活用して聴き比べてみたいと思います。

単体トラックで聴き比べようとも思いましたが、MIXは文脈が大切なので、あえて楽曲内で、シンセベースにエフェクトありなしを聴き比べます。

- ④Bypass:シンセベースにエフェクトをかけない。

- ⑤オリジナルチェーン

- ⑥AI-Rack:ベースプリセット

- ⑦AI-Rack:シンセプリセット

④では、私はシンセベースが前に出すぎているような感じ。圧迫感や不要な帯域もある感じるように思いました。そこでオリジナルチェーンを組んでいます。

⑤のチェーンを軽く説明します。ToneProjects Basslane Proで低域をモノラル化しつつ、中域で若干広がりがでるように。Wavesfactory Spectreで、必要な所に倍音付加。Pro-Q4でローパスで高域を削りつつ、立ち位置を整える。最後にTBT Cenozoix(コンプ)で、頭を叩いて音量差の安定を図っています。

次は、AI-Rackです。

モジュールの中に自由なEQがあるわけではないので、完全に不要な帯域を制御できたわけではないのですが、④よりはマシになったかな。

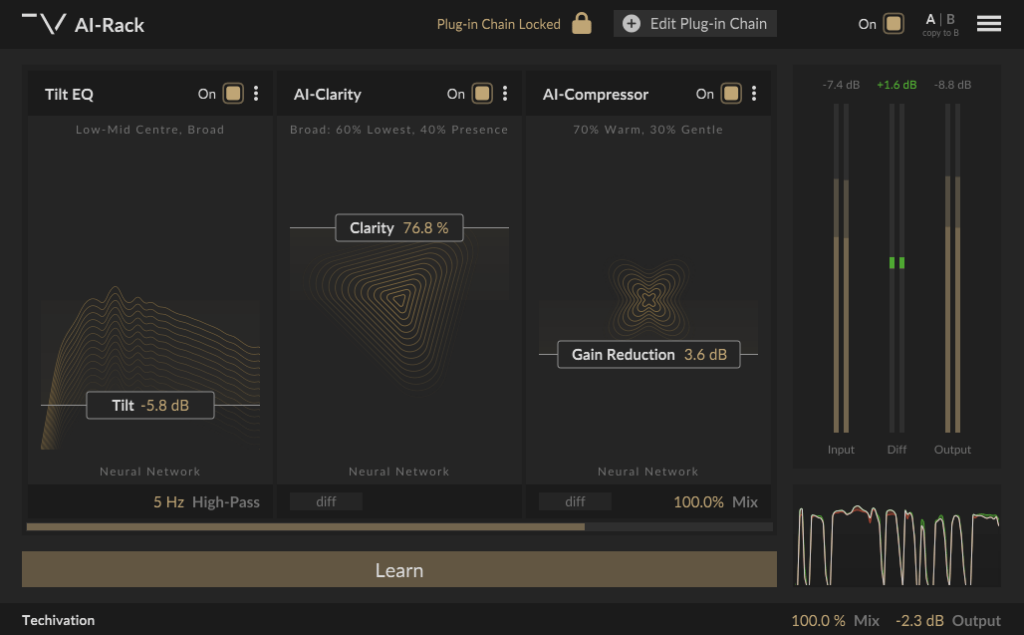

面白いのは、ベースのプリセットだと、

「Tilt-EQ→AI-Clatiy→AI-Compressor→AI-Loudener」

と言った具合に、モジュールが組まれていること。

私が、自分の判断でAI-Loudenerをベースに挿すことは今までなかったので、こういう提案は面白いですね。AI-Loudenerについては、単独記事でもレビューしていますが、ほどよいステレオ調整が入る(っぽい)プラグインです。

ただ、今回のシンセベースの場合だと、ステレオ感が強すぎる素材であることもあり、ちょっと低域のシマリを出すという意味では、微妙なところでしたね。

今度はシンセ用のプリセットです。

おぉ。

⑥より、全然しっくり来た。

シンセプリセットの場合は、「Tilt-EQ→AI-Clatiy→AI-Compressor→AI-De-Esser」という流れです。AI-De-Esserをかなり強めにかけているのですが、それによって、高域がかなりまろやかになったのが大きそうです。

あとは、他にEQを軽くかければ、使えそうです。

AI-Rack私見

さて。

マスター段・トラックの使用を見てきました。

これは私の意見(というか偏見)になるのですが、スペクトル処理プラグインやオートEQについては、できる限り少なく使いたいというのは、正直、やはりあります。ブラックボックスな部分が多いですからね。トランジェントの犠牲やシュワシュワとしたような感覚が、プラシーボ的に「生まれてる……?」と、勘ぐってしまう部分がある。(聞き取れる場合もあれば、そうでない場合もありますが……。)

Techivationの技術的には、そうしたデメリットをできうる限りなくしているという触れ込みですし、今までの検証結果からも音が良いことは分かっています。

それでも、やはり素直に「じゃあ、どんなトラックでも積極的に使おう!」とは、なっていない。これは、私が作曲しながらミックスするため、「レイテンシーを極力なくしたい。」という方針もありますね。

そういう意味でも、どうしても自分の腕じゃ直せそうもない時に使いたいのが自分にとってのスペクトル処理系のプラグイン。

AI-Rackの場合、スペクトル処理系プラグインを最大直列で3つ使うことになるので、マスター段で使うのは、ためらわれる部分がないわけではない……というのは、正直な気持ちです。

その上で、今回比較したマスター段での比較。

ダイナミクス制御という面では、②私のチェーンより、③AI-Rackの方が圧倒しているのは、やはり感じる所なんですね。(*MIXの問題もあるでしょうが。)

そういう意味では、他のマスタリングプラグイン(例えば、Landr Mastering Pro)と同じように、マスタリングの着地点を提示してくれる点でも、非常に優秀だと思います。

また、ダイナミクス制御は、AI-Compressorによる所が大きい。単独記事での追記にも書きましたが、現状私はAI-Compressorを、うまく使えていない部分があります。私の中では、「コンプレッサーは飛び抜けた音をなだらかにする=音を小さくする」という意識だったものが、AI-Compressorは、ダイナミックレンジを狭めるという明確な設計意図で作られており、ズレがあるためです。

ただ、AI-Rackの中では、ダイナミクスの変化がグラフで表示されるようになりました。つまり、AI-Compressorがどういう挙動で動いているかがハッキリわかるようになっています。

これは今後の私の意識をアップデートするのに、役に立ちそうな部分だな、と。

明確な音作りの指針が分かるミックス強者からすると、もしかしたら、AI-Rackは逆に手足を縛られているような感覚がある方もいるかもしれません。好き勝手にEQできないし、コンプでガッツを出したり、まとまりを出したりと言った従来の役割では使えませんから。

「ミックス、どうすれば!?」という方には、素直に役に立つプラグインだと思います。従来のコンプとは設計が違いますから、むしろ「コンプを知らない人のほうが使いこなせる」まであるかもしれません。

もし使いづらさがあるとすれば、やはりレイテンシーですかね。

CPU負荷

各モジュールによって、レイテンシーが変わります。

- AI-Clarity:42.7ms

- AI-De-Esser:42.7ms

- Tilt-EQ:42.7ms

- AI-Impactor:6ms

- AI-Loudener:1.5ms

- AI-Compressor:75ms

全部足すと211.9msと、全部のモジュールを加えるより1.3ms多くなっています。単純な合算ではないようです。レイテンシーの長さを鑑みると、やはり作編曲中ではなく、ミックス時の使用が推奨となりますね。

全モジュールで17%ほど。通常は全モジュールを立ち上げることは少ないと思いますから、これより軽くなります。他のマスタリング用プラグインに比べると低いかと思います。

- OS:Windows11 64bit

- CPU:AMD Ryzen 9 3900X [3.8GHz/12Core]

- メモリ:96GB

- DAW:Studio One7.1

- サンプリングレート・解像度:48kHz・32bit float

- バッファーサイズ:1024samples

- オーディオインターフェース:Antelope Audio Discrete4

まとめ

以上が、Techivation AI-Rackのファーストインプレッションです。

「勧めてるの?勧めてないの?」と疑問を持った方もいるかもしれません。

正直いって、まだ自分にもよく分かりません。

(ここまで読んでもらったのに、申し訳ない。)

私的には、③の音源のように、簡単にダイナミクス制御できたのは衝撃的でした。ただ、AI-Compressorの扱いについては、自分の中では、まだ分かっていない部分もたくさんあります。例えば、セクション間で音量差がある楽曲の場合、「A・B・Choで、ダイナミックレンジがあまりに狭まりすぎるのはどうなんだろう?」とか。

(*私がこども向け音楽・ミュージカルの音楽など、シーンごとの音量差にこだわるジャンルをやっているのにも由来しますね。)

だから、一口に「最高!」とは言い切れない。(どんな道具でもそうだけど。)

でも、思うのは、明らかに従来のプラグインとは違う発想で作られていて、自分の中に新しい価値観を呼び込んでくれるプラグインであることは、間違いないということです。

それは、今後の自分の成長にとって、いい刺激だと思います。

使用上の注意をしておくと、特に、AI-Compressor・AI-De-Esserは、かなり効きが強めなので、控えめに使うのがおすすめです。

ちなみに、AI-Rackを購入すると、AIシリーズの5種類のプラグインも単独で使えるようになります。(AIシリーズを持っている人は割引も。全部持っている人は、無料追加。)ぜひデモってみてください。

>AI-Rackの金額を確認する 1/5まで70%オフ!

>Full Accesess BFセール86%オフ!

Techivationの他のプラグインが気になった方は、全プラグインレビューも参照下さい。

こんな作品、作ってます。