セカンダリードミナントとは?見つけ方・使い方の基本応用

この記事では、ポップスやジャズほか、様々なジャンルで使われているセカンダリードミナントを解説します。

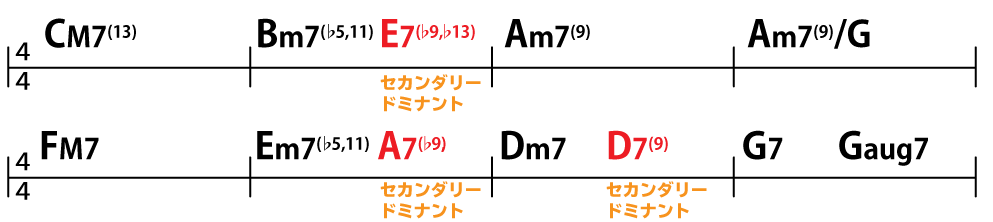

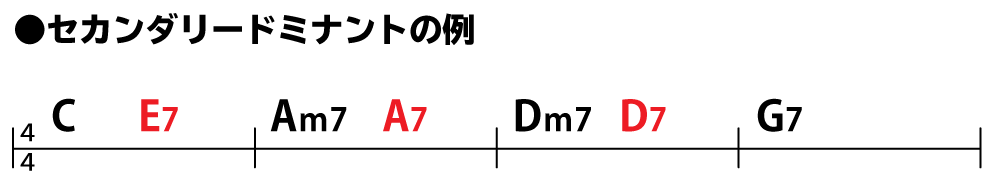

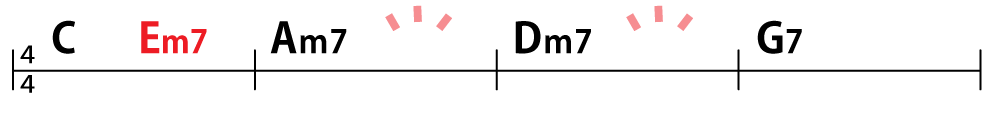

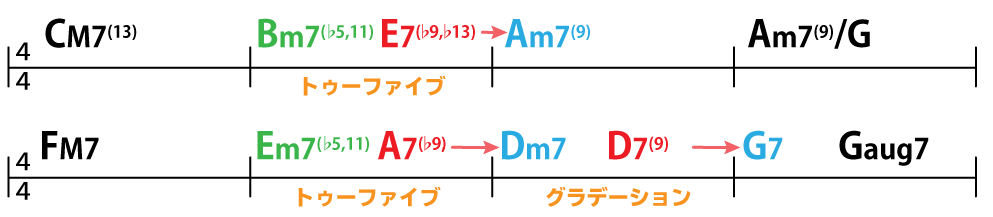

まずはどんな音なのか、次のKey=Cのコード進行を聴いてみましょう。赤字がセカンダリードミナントです。

このコード進行は、どういった仕組みで作られているのでしょうか?

本記事を読み進めることで、その答えはもちろん、セカンダリードミナントの仕組み・簡単な見つけ方・テンションなどの応用技まで理解できるはずです。

シリーズ紹介

本記事はシリーズ記事で、コード理論中級編の三記事目です。

この記事を読むためのおさらい

コードは、3音以上の違う高さの音の重なりのことで、ローマ字と数字で示されます。

コードの繋がりをコード進行と言い、コード進行を作るには、まずキーを決める必要があります。

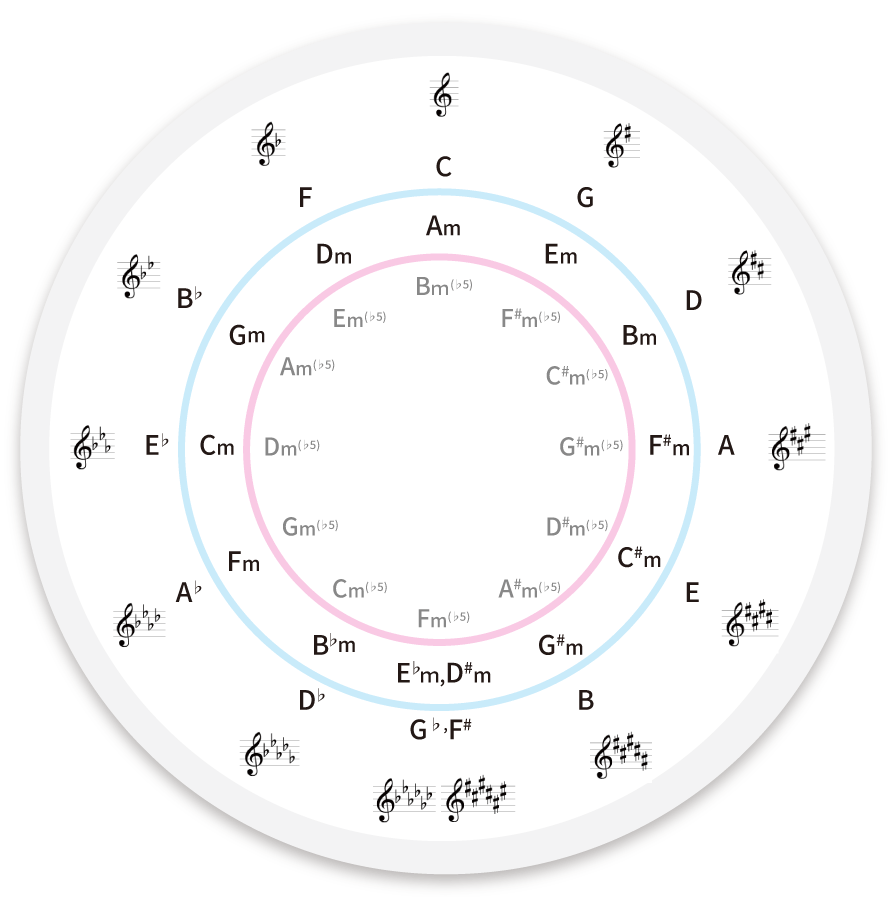

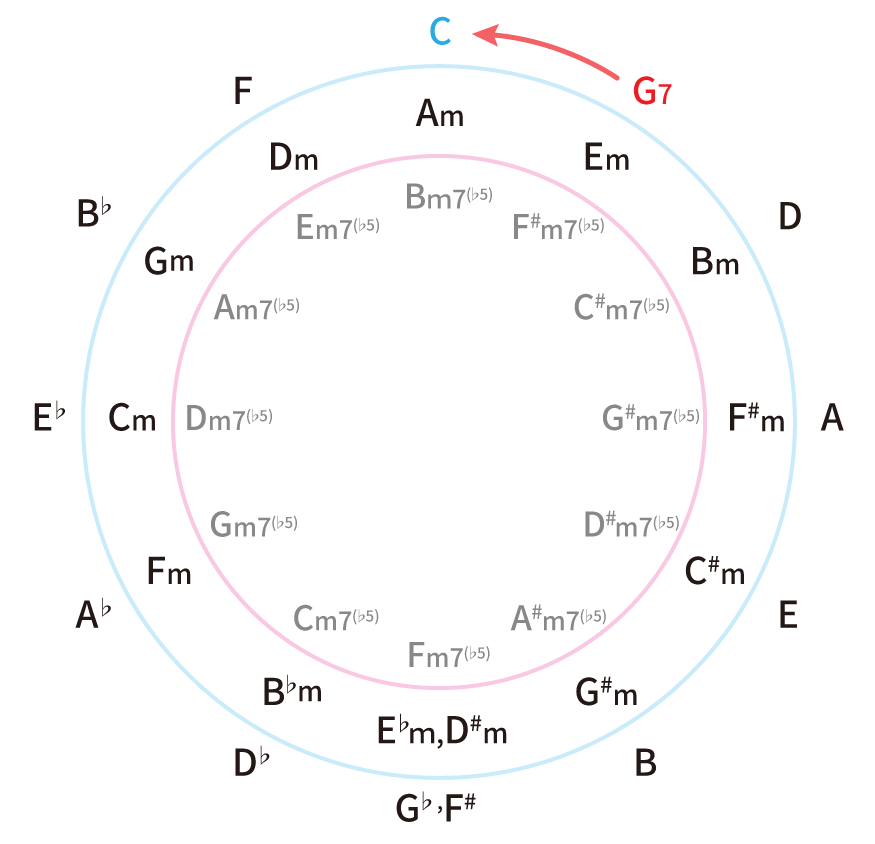

キーに合うコードであるダイアトニックコードは、五度圏表で簡単に見つけられます。決めたキーを中心に扇形に囲うだけです。

【印刷用】2021/1/28 五度圏表(資料付き)ダウンロード

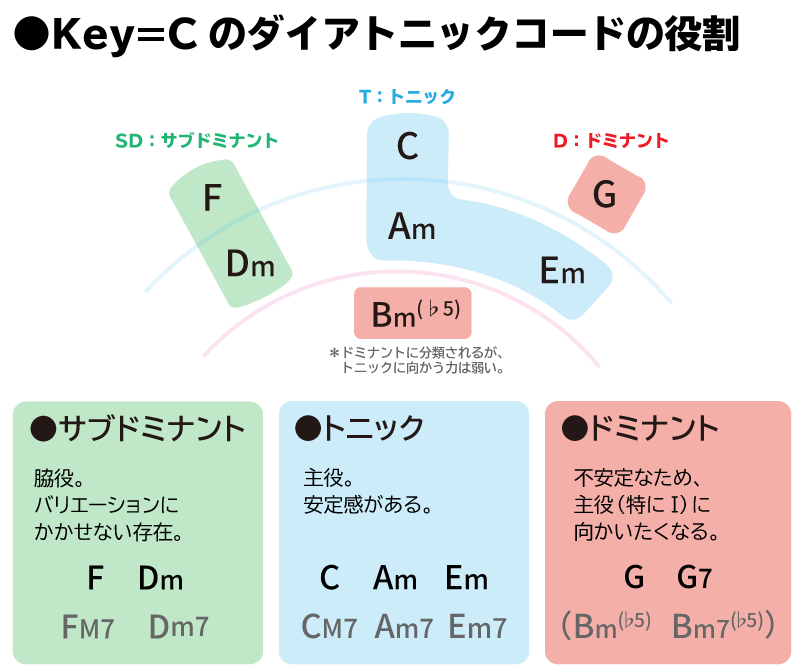

ダイアトニックコードには、主役のトニック、主役に向かいたくなるドミナント、脇役のサブドミナントなど、コードの役割があります。

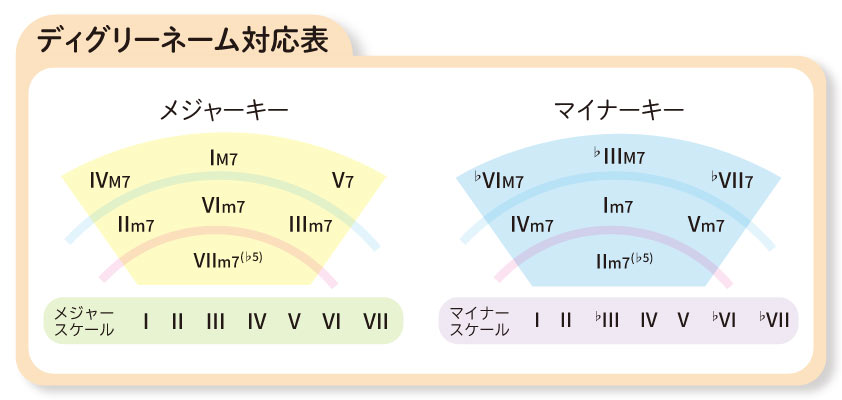

ディグリーネーム(度数表記)を覚えることで、移調した時にもコードを把握しやすくなります。

本記事内には、sus4、aug、テンションなどのコードが出てきます。分からない方は、コードの応用の記事も参照下さい。

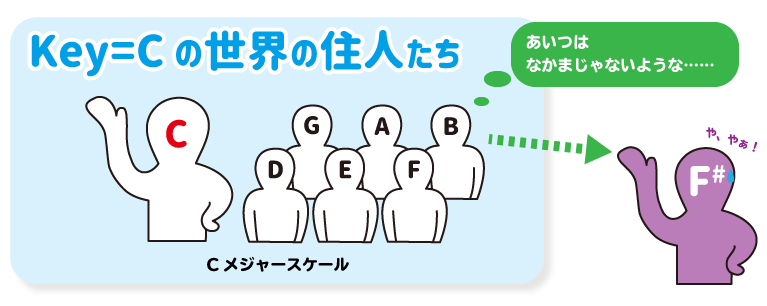

セカンダリードミナントの概要・見つけ方

ノンダイアトニックコードを自然に組み込める。

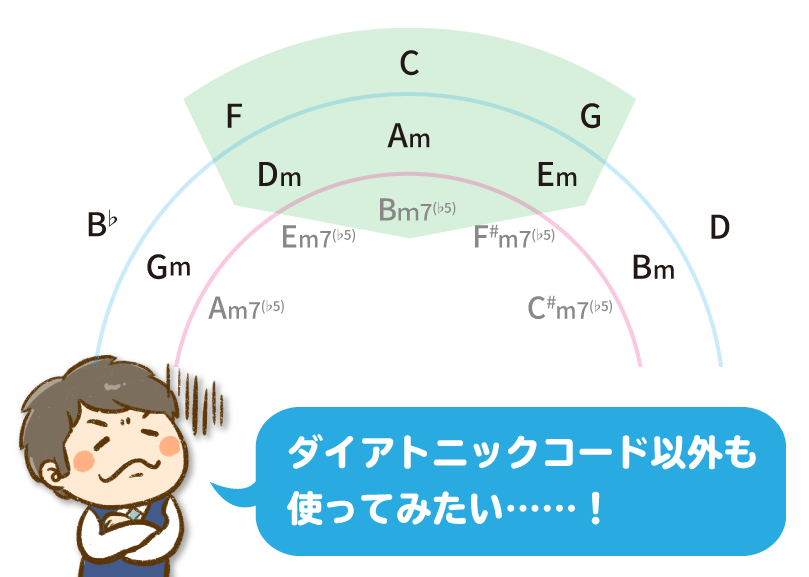

コードの基本であるダイアトニックコードだけで、曲を作ることは十分可能です。

でも、ダイアトニックコード以外のコード、すなわちノンダイアトニックコードも使えたら、もっと表現の幅が広がりそうですよね。

今回ご紹介するセカンダリードミナントも、ノンダイアトニックコードを組み込む有力な方法です。

調性感(キーの世界観)を崩さずに手軽に使え、豊かな表現ができるようになりますよ。

セカンダリードミナントの例

それでは、もう一度セカンダリードミナントの例を聴いてみましょう。

ポップスでもよく使われているので、耳馴染みがあるかもしれませんね。上の進行をダイアトニックコードだけで表現すると、次のようになります。

なんとも素朴になりました。

このように、セカンダリードミナントを使うことで、ダイアトニックコードだけでは表現できない感情を表現できます。

セブンスコードの特徴を利用する。

Key=Cにおいてのドミナントコードは、G7です。そして、G7が向かいたくなる先は、コードCですよね。

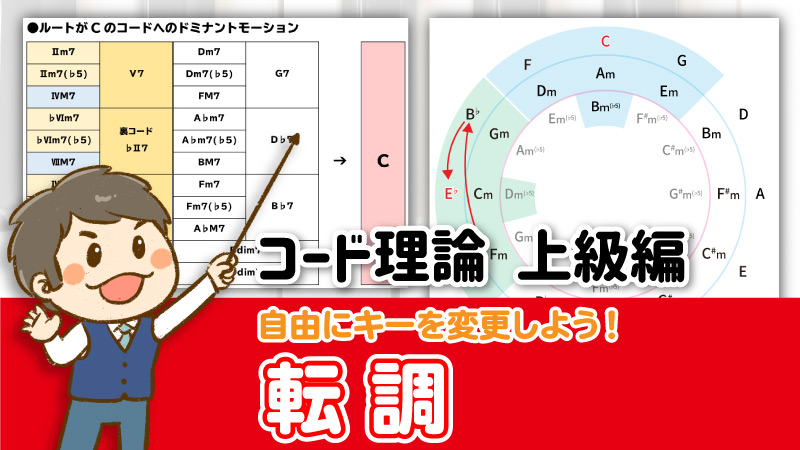

セブンスコードは、五度圏表の左隣のコードに向かいたくなる特徴があるのです。

この動きをドミナントモーションや強進行と言います。

セカンダリードミナントは、ドミナントモーションを利用した手法です。

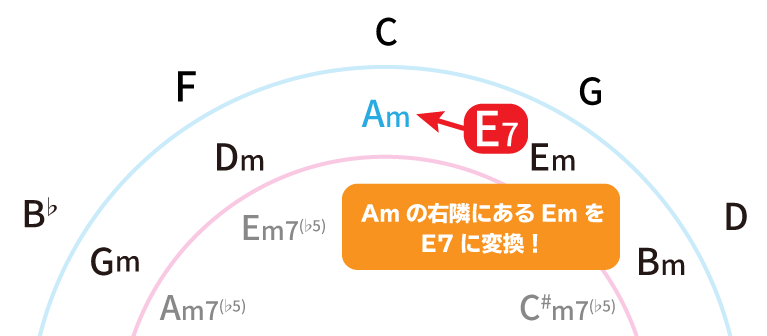

セカンダリードミナントの簡単な見つけ方

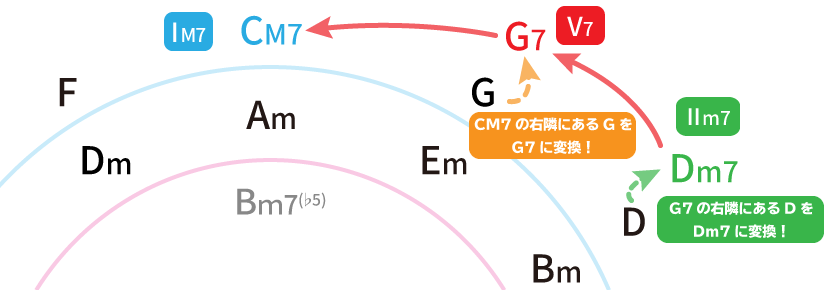

五度圏表を使うと、簡単にセカンダリードミナントを見つけられます。

解決先のコードの右隣のコードをセブンスコードに変換すれば、セカンダリードミナントの出来上がりです。

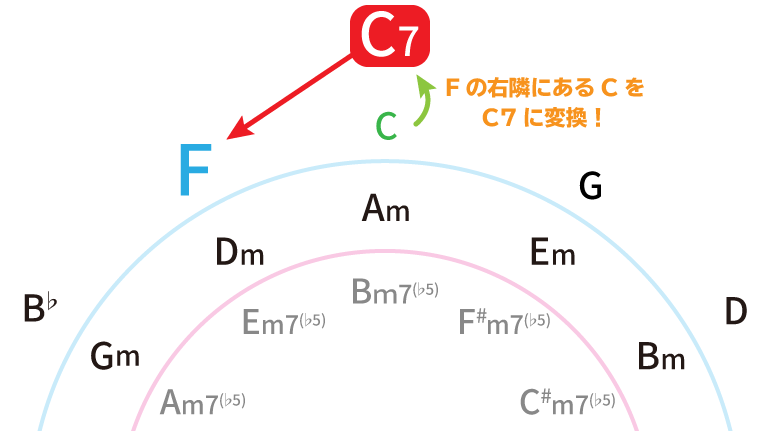

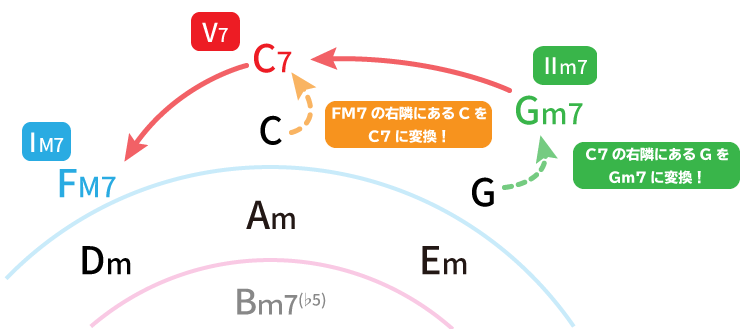

例えば、コードFに対するセカンダリードミナントコードはどうなるでしょうか?

導き出したC7を、実際に使ってみましょう。

C7は、Cメジャースケール外のB♭(シ♭)の音が入っているノンダイアトニックコードですが、何の違和感もありませんよね。

これがセカンダリードミナントの力です。

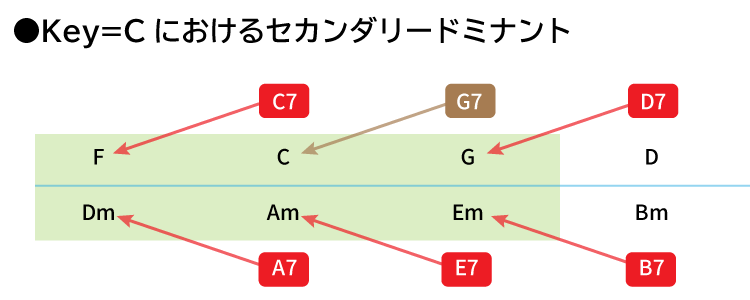

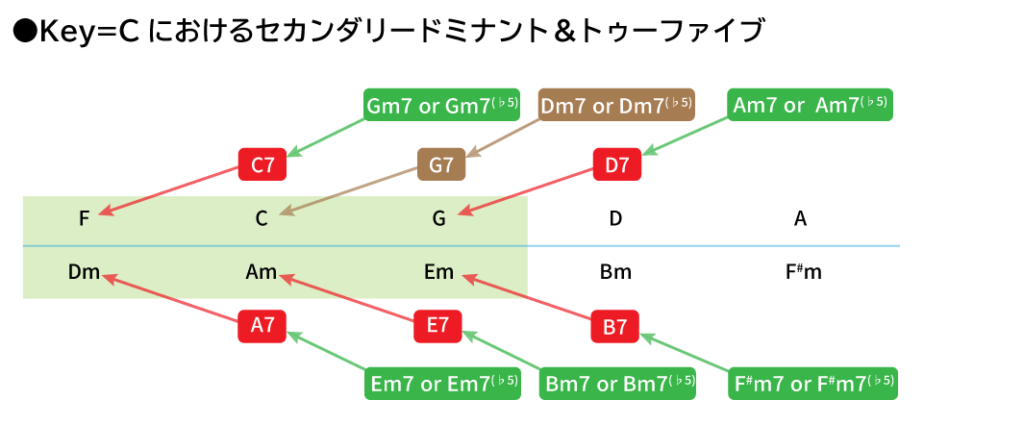

セカンダリードミナントは、5種類ある。

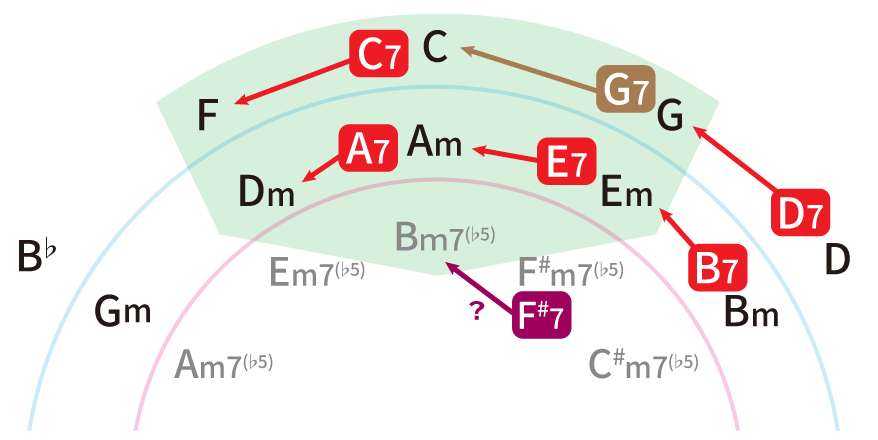

ダイアトニックコード、それぞれのセカンダリードミナントコードを導き出してみましょう。

G7は、元々ドミナントコードです。第一のドミナントコードという意味でプライマリードミナントコードと呼ぶこともあります。

Bm7(♭5)に対するF#7は、どうでしょうか?

セカンダリードミナントは、調性感を崩さないことが前提です。そのため、セカンダリードミナントコードのルートは、スケールの音を使うルールがあります。

そのため、F#7は調性感を崩すと見なし、セカンダリードミナントとしては扱いません。(ただし「理論上は扱わない」という意味で、絶対に使えないわけではありません。)

以上から、各キーのセカンダリードミナントコードは、5種類ずつあることになります。

セカンダリードミナントの基本的な使い方

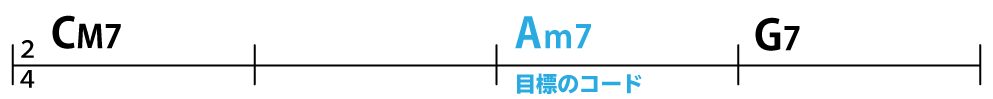

①対象のコードの前に差し込む

セカンダリードミナントの使い方は簡単です。対象のコードの前に差し込むだけでOK。

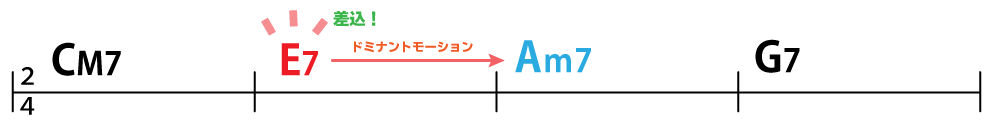

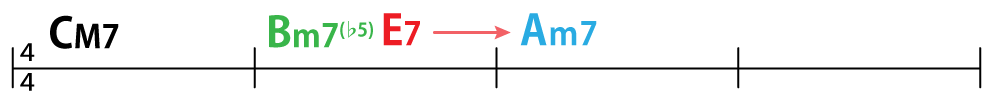

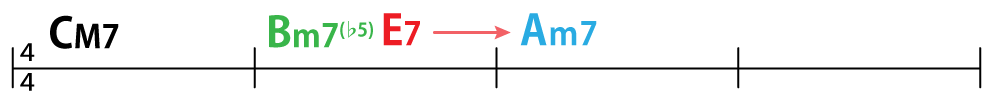

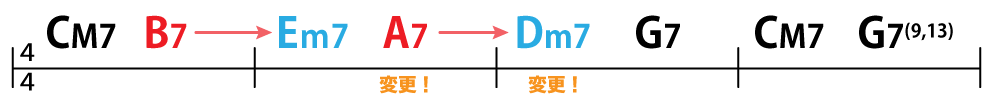

目標のコードAm7のセカンダリードミナントを探しましょう。

セカンダリードミナントは、E7ですね。Am7の前に差し込みます。

これだけで、OK!

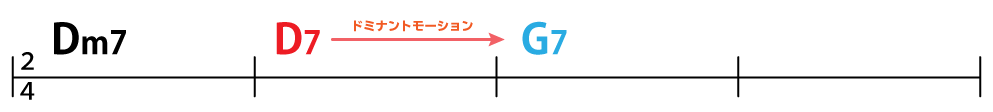

②ルートの同じダイアトニックコードからの変化

ルートの同じダイアトニックコードからセカンダリードミナントに変化させると、グラデーションがかかったような緩やかな印象になります。

上記のコード進行では、セカンダリードミナント:D7と、ドミナント:G7が並んでいますよね。

ドミナントが並ぶ形となるため、Ⅱ7をダブルドミナント(ドッペルドミナント)と言います。

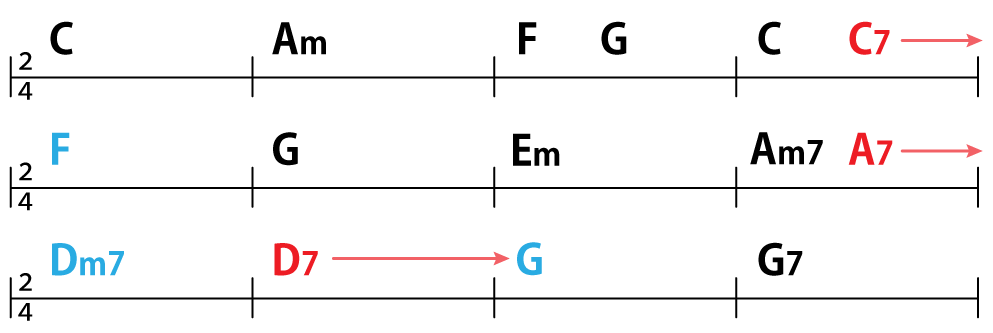

③展開切り替えのタイミングに使う

コード進行は4小節ごとに区切って考える場合が多いです。4小節目にセカンダリードミナントを使うことで、転換を切り替えやすくなる効果があります。

AメロからBメロ、Bメロからサビという展開の変化を、リスナーに分かりやすく伝えられます。

セカンダリードミナントのトゥーファイブ

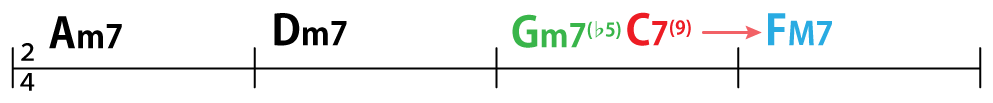

セカンダリードミナントにトゥーファイブを応用すると、さらに発展させることができます。

そもそもトゥーファイブとは

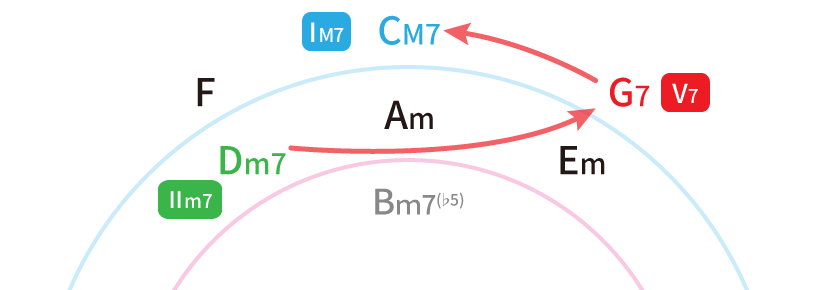

トゥーファイブは、Ⅱm7→V7→ⅠM7(Ⅱm→V→Ⅰ)というコードの動きのことです。

Key=Cにおいては、Dm7→G7→CM7です。これを五度圏表で確認するとこのような動きになります。

セカンダリードミナントを理解する上では、次のように考えるともっと分かりやすくなります。

トゥーファイブワンの流れは、五度圏表上ですぐ確認できるわけですね。

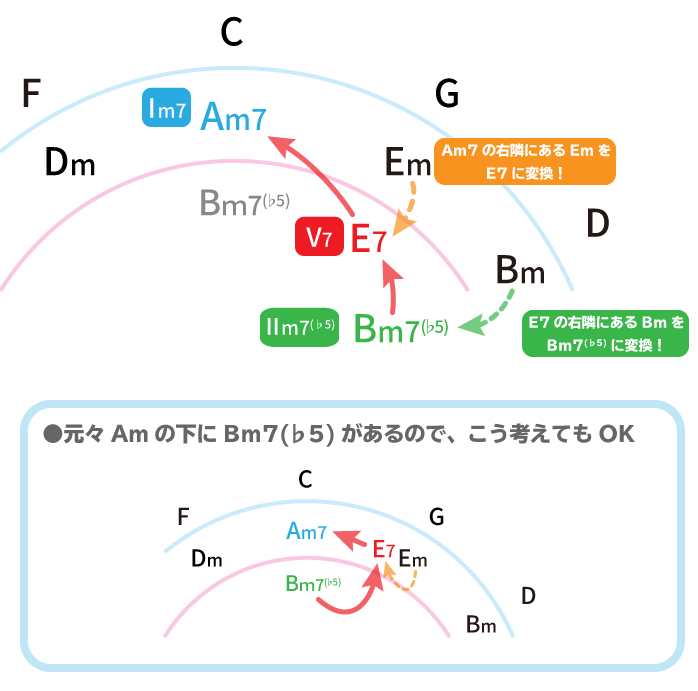

セカンダリードミナントのトゥーファイブの見つけ方

目的のコードをFとして、Fを一時的にⅠとみなして考えてみましょう。

Gm7→C7→FM7というトゥーファイブ進行が作れました。

この時、Gm7のことを、ただのⅡm7(Dm7)と区別し、リレイテッドⅡm7と呼びます。

セカンダリードミナントのトゥーファイブ活用法

活用方法として、3種類ご紹介します。

- 前後にコードを追加する。

- 分割して差し込む。

- 分割した上で省略する。

①前後にコードを追加する。

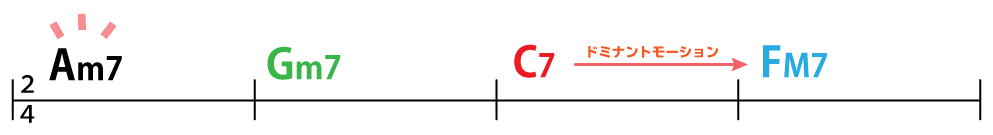

Gm7→C7→FM7という動きを活かし、前後にコードを追加して使います。

②分割して差し込む。

セカンダリードミナントは、トゥーファイブに分割することができます。

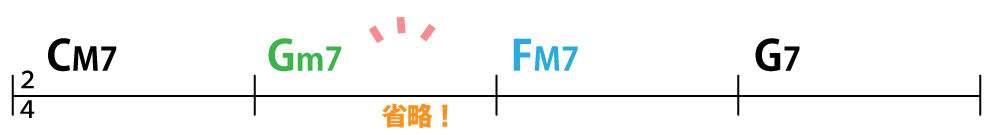

③分割した上で省略する

分割した上で、セカンダリードミナントを省略すると、次のような進行になります。

「Gm7の後にはC7。その後にはFM7」という予感が漂うため、C7を省略して、Gm7から直接FM7に進んでも自然な流れとなります。

これは定番のコード進行の一つで、Gm7(Ⅴm7)をドミナントマイナーと言います。

分割&省略は、Vm7だけでなく、他のセカンダリードミナントでも有効です。

Ⅱm7(♭5)でも構わない。

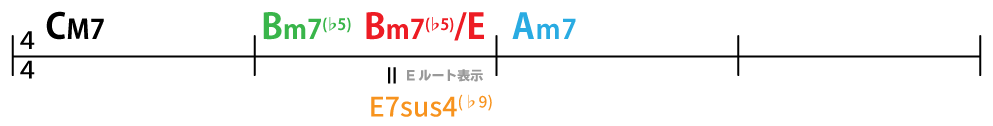

目標のコードがマイナーコードの場合、Ⅱm7ではなく、Ⅱm7(♭5)を使うことが多いです。

ダイアトニックコードのBm7(♭5)は、ここでようやく活躍します!

Bm7(♭5)の不安定さが、E7でオシャレに昇華されます。気持ちいい!

こうしたⅡm7(♭5)→V7→Ⅰm7の動きを、マイナートゥーファイブ(マイナートゥーファイブワン)と言います。

ちなみに、Bm7(♭5)ではなく、Bm7ならどうなるでしょうか?

Bm7はKey=Gのダイアトニックコードなので、Key=Gに感じやすくなります。使う場合は、注意が必要です。

ちなみに、目標のコードがメジャーコードの時にも、Ⅱm7(♭5)を使ってもOKです。

分割&省略はここでも使えます。

色々な組み合わせを試してみましょう。

セカンダリードミナントのトゥーファイブまとめ

セカンダリードミナントのテンション

セカンダリードミナントやリレイテッドⅡm7、Ⅱm7(♭5)にも、テンションを付けることができます。

アヴェイラブルテンション表

ダイアトニックコードを含めたKey=Cのアヴェイラブルテンション表がこちらです。(他のキーについては、アヴェイラブルテンション表の記事を御覧ください。)

水色で表記しているのが、Cメジャースケールで使われている音なので、比較的簡単に追加することが可能な音です。

テンションを追加した例

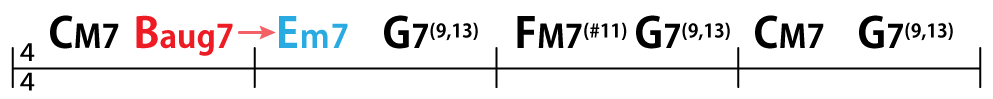

アヴェイラブルテンション表に則って、テンションを付加することで、下記のような豊かなコード進行を作ることができます。

「テンションの付け方」や「Gaug7が何故使えるのか?」と疑問に思った方は、コードの応用やドミナント徹底攻略の記事を参考にして下さい。

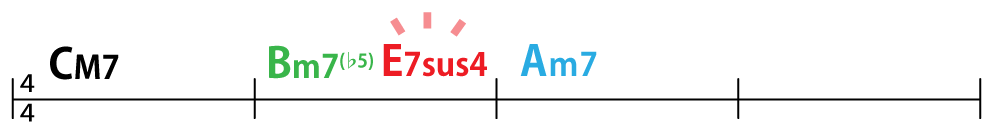

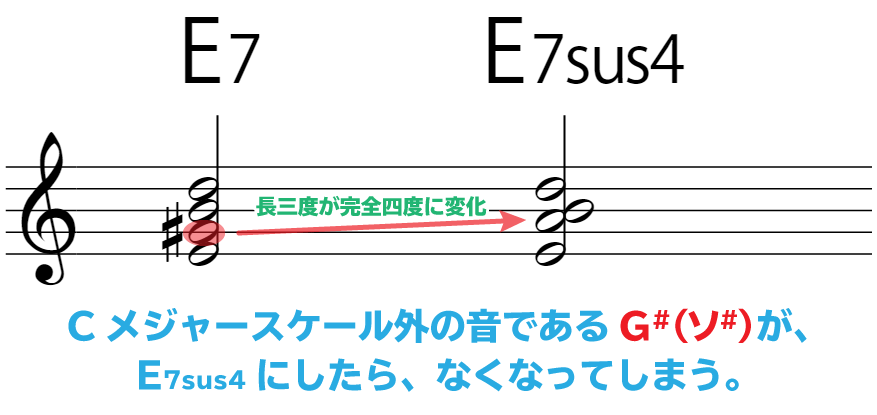

sus4系も使える。

セカンダリードミナントの変化として、sus4系を使うことも可能です。

少し薄味になって物足りないと感じる方もいるかもしれません。

これは、E7のM3(長三度):G#(ソ#)の音こそが、ノンダイアトニックコードとしての特徴だからです。

それでも、この薄い味付けが合う場合もあるでしょう。活用の可能性は十分あります。

sus4系オンコードの、Ⅱm7(♭5)/Vはどうでしょうか?

こちらも活用できそうですね。

セカンダリードミナントを使う際の注意点

Ⅶ7は調性感が曖昧になりがち。

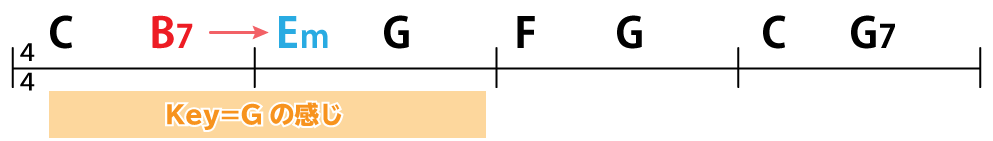

Em(Ⅲm)に対するB7(Ⅶ7)は、調性感が曖昧になりやすいです。

このような進行の場合、前半部分はKey=Gのように感じます。(あるいは、平行調のKey=Emに感じます。)コードFが出てきた瞬間、突然転調したかのような居心地の悪さを感じる人もいるでしょう。

対策を2点、紹介します。

①七度・テンションで、違和感を和らげる。

上記のコード進行の場合は、七度の音がついているコードとそうでないコードが入り混じってるのも、違和感の原因の一つです。特に、G。

G7であればKey=C、GM7であればKey=Gと決定づけられるため、七度の音はとても重要です。

M7・m7、テンションでコードの響きを揃えてみましょう。

違和感が和らいだと感じませんか?

②トニック感の感じるVをあえて使わない。

上記の進行がKey=Gと感じるのは、2小節目後半のGでトニック感を感じるためです。

そのため、B7の後にGをすぐ使うことを避けるのも一つの手です。

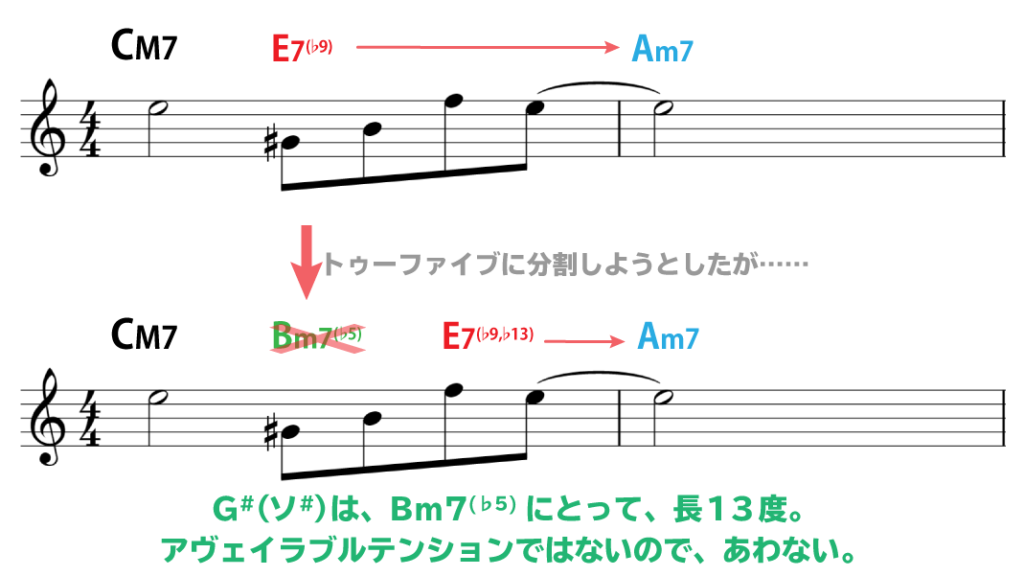

メロディーとぶつかる場合は、無理に使わない。

この記事で紹介した分割・省略・テンションなどの全ては、メロディーとコードがぶつからないという前提の元で行うことができます。

例えば、次のようなメロディーの場合、

このような場合は、分割しない方がいいです。

メロディーとコードの関係を見ながら、セカンダリードミナントを使いましょう。

オシャレなコード進行の作り方|無料PDF

あなた自身で、格好良くオシャレなコード進行が作りたいなら、無料PDF「オシャレなコード進行の作り方」をご覧ください。

・コード進行の基礎から応用まで解説!

・ギターを使った作編曲能力がメキメキ向上!

・スマホ&PC、どちらでも快適に閲覧!

全55ページの超充実の内容をご用意しました。

ギターならではの、目からウロコのテクニック。

あなたのギター作曲・アレンジ能力は、格段にアップします!

まとめ

おつかれさまでした!

以上が、セカンダリードミナントの解説です。

セカンダリードミナントは、ポップスやジャズはもちろん、ジャンルを問わず色々な音楽で使われています。

次の記事では、ノンダイアトニックコードを更にコード進行に組み込むべく、サブドミナントマイナーを解説します。

こんな作品、作ってます。